मुख्य परीक्षा

पवन ऊर्जा विस्तार और जैव विविधता संरक्षण

- 06 Aug 2025

- 51 min read

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारत में पवन ऊर्जा का तीव्र विस्तार हो रहा है, जो वर्ष 2025 के मध्य तक 51.3 गीगावाट तक पहुँच जाएगा। इससे पर्यावरण पर पड़ने वाले इसके प्रभाव, विशेषकर पक्षियों की संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं।

- भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के एक अध्ययन में थार रेगिस्तान में स्थित पवन ऊर्जा संयंत्रों पर उच्च पक्षी मृत्यु दर को उजागर किया गया है, जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों का आवास है।

- इसके अतिरिक्त, जैसे-जैसे भारत अपतटीय (ऑफशोर) पवन ऊर्जा का विस्तार कर रहा है, समुद्री जैव विविधता पर इसके प्रभाव और अपर्याप्त पर्यावरणीय आकलनों को लेकर भी चिंताएँ बढ़ रही हैं।

पवन टर्बाइनों से पक्षियों की संख्या और अपतटीय पवन ऊर्जा पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर कौन-कौन सी चिंताएँ सामने आ रही हैं?

पवन टर्बाइन और पक्षियों की संख्या

- पक्षियों की उच्च मृत्यु दर दर्ज की गई: थार रेगिस्तान में किये गए WII के अध्ययन में 90 पवन टर्बाइनों के पास 124 मृत पक्षी पाए गए। अध्ययन के अनुसार, प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 4,464 पक्षियों की मृत्यु होती है।

- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और रैप्टर जैसे पक्षी सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि ये ऊँचाई पर उड़ते हैं और इनकी प्रजनन दर बहुत कम होती है, जिससे ये पवन टर्बाइनों से होने वाली टक्करों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

- थार रेगिस्तान मध्य एशियाई फ्लाईवे (Central Asian Flyway- CAF) का हिस्सा है, जहाँ प्रवासी पक्षियों की आवाजाही अधिक होती है, जिससे यह क्षेत्र और भी अधिक संवेदनशील बन जाता है।

- विद्युत लाइनों से खतरा: अध्ययन में यह भी सामने आया कि पवन ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़ी विद्युत लाइनों से टकराने के कारण भी पक्षियों की मृत्यु हो रही है। यह एक अतिरिक्त चुनौती है जिसे पहले के अध्ययनों में शामिल नहीं किया गया था।

- पर्यावरणीय निगरानी का अभाव: भारत में तटीय पवन फार्मों को पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके कारण उचित अध्ययन के बिना ही पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में परियोजनाएँ स्थापित कर दी जाती हैं।

अपतटीय पवन ऊर्जा अन्वेषण

- समुद्री जैव विविधता के लिये खतरा: अपतटीय (ऑफशोर) पवन ऊर्जा संयंत्र समुद्री आवासों, विशेष रूप से मछलियों, कछुओं और समुद्री स्तनधारियों के संवेदनशील प्रजनन क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं।

- स्थापना गतिविधियाँ जैसे कि पाइलिंग (गहरे खंभों को जमीन में गाड़ना) और ड्रेजिंग (तलछट हटाना) पानी के नीचे शोर उत्पन्न करती हैं, जो डॉल्फिन और व्हेल जैसी प्रजातियों की इकोलोकेशन (गूंज के माध्यम से स्थान का पता लगाना) और मार्गदर्शन क्षमता को प्रभावित करती हैं।

- टर्बाइनों और सहायक जहाज़ों के रखरखाव में ईंधन और स्नेहक के रिसाव का खतरा रहता है, जिससे समुद्री जीवन को संभावित रूप से नुकसान पहुँच सकता है।

- अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर उनके प्रभाव के बारे में व्यापक अध्ययन का अभाव है। हालाँकि अपतटीय परियोजनाओं के लिये पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) की आवश्यकता होती है, लेकिन कई रिपोर्टें जल्दी तैयार की जाती हैं और उनमें महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक कारकों की अनदेखी हो सकती है।

- खंभात की खाड़ी के अपतटीय पवन फार्म के लिये त्वरित EIA में क्षेत्र में डॉल्फिन, शार्क और सरीसृप की मौजूदगी का उल्लेख किया गया है, तथा परिचालन प्रभावों को कम करके आँका गया है।

- तकनीकी और रसद संबंधी चुनौतियाँ: भारत में वर्तमान में गहरे पानी में स्थापित करने के लिये घरेलू विशेषज्ञता और सिद्ध तकनीक का अभाव है। कठोर समुद्री परिस्थितियाँ टर्बाइनों के स्थायित्व और रखरखाव के कार्यक्रम को प्रभावित कर सकती हैं।

भारत पवन ऊर्जा विकास और जैव विविधता संरक्षण में संतुलन कैसे स्थापित कर सकता है?

- स्थल चयन: बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा विकसित एक ओपन-सोर्स टूल एवियन सेंसिटिविटी टूल फॉर एनर्जी प्लानिंग (AVISTEP) जैसे उपकरणों का उपयोग उन क्षेत्रों की पहचान के लिये किया जा सकता है जहाँ पक्षियों पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। यह टूल ऊर्जा परियोजनाओं की योजना बनाते समय पक्षी संरक्षण को ध्यान में रखने में मदद करता है।

- AVISTEP ने भारत को पक्षी संवेदनशीलता स्तरों में वर्गीकृत किया है - 'निम्न', 'मध्यम', 'उच्च' और 'बहुत उच्च', लेकिन पवन फार्म स्थापित करने से पहले ज़मीनी स्तर का अध्ययन आवश्यक है।

- नवीकरणीय परियोजनाओं की ज़ोनिंग और स्थानिक योजना: दीर्घकालिक क्षेत्र डेटा, उपग्रह ट्रैकिंग तथा संरक्षण अनुसंधान का उपयोग करके नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढाँचे के लिये "नो-गो" क्षेत्रों की पहचान एवं मानचित्रण करना।

- GIB आवासों में खंडित बुनियादी ढाँचे से बचने के लिये निर्दिष्ट बिजली गलियारे स्थापित करना।

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने लक्षित संरक्षण के लिये प्राथमिकता और संभावित संरक्षण क्षेत्रों का सीमांकन करने की सिफारिश की है।

- संरक्षण प्रजनन और प्रजाति पुनर्जीवन को बढ़ावा देना: राजस्थान से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) के विकसित अवस्था वाले अंडों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करके और वहाँ उनके चूजों को पालकर स्थानीय आबादी को पुनर्निर्मित करने हेतु “जंप-स्टार्ट” विधि को लागू किया जाए।

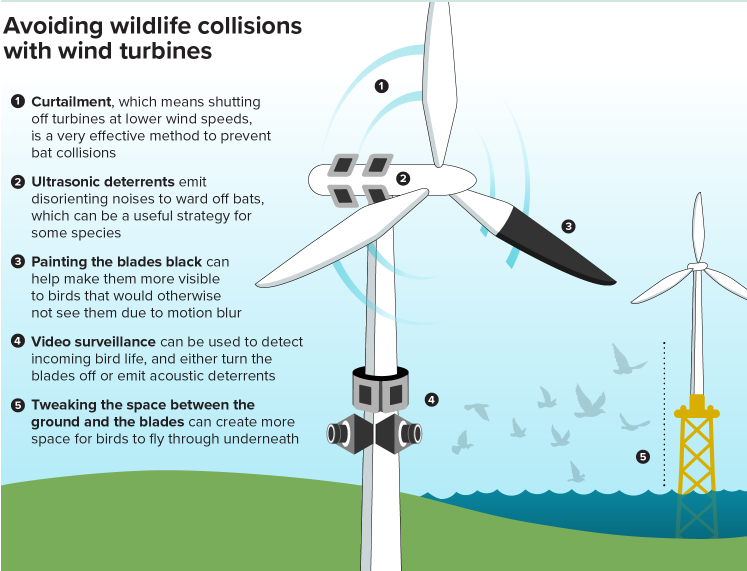

- प्रौद्योगिकीय समाधान: एक पवन टरबाइन ब्लेड को रंगना पक्षियों की दृश्यता बढ़ाने और टकराव रोकने के लिये एक महत्त्वपूर्ण उपाय है। साथ ही, प्रवासन काल के दौरान टरबाइन को बंद करने की रणनीतियाँ अपनाना भी एक आवश्यक निवारण उपाय है।

- पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अनिवार्यता: सभी भूमि आधारित पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिये EIA अनिवार्य किया जाना चाहिये, ताकि पारिस्थितिकीय जोखिमों का मूल्यांकन किया जा सके।

- पवन, सौर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) का एकीकरण: भारत को पवन ऊर्जा को सौर ऊर्जा और बैटरी भंडारण प्रणाली (BESS) के साथ एकीकृत करने पर ध्यान देना चाहिये, ताकि 24x7 विद्युत आपूर्ति और ग्रिड की स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

- निगरानी और अनुसंधान: वन्यजीवन पर पवन ऊर्जा के प्रभाव को समझने के लिये सर्वेक्षण और दीर्घकालिक अध्ययन किये जाने चाहिये, विशेषकर थार रेगिस्तान जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में।

पवन ऊर्जा

- जून 2025 तक, पवन ऊर्जा ने भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में 21.78% का योगदान दिया।

- अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) की नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2025 के अनुसार, पवन ऊर्जा में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है।

- भारत की पवन ऊर्जा क्षमता लगभग 21 गीगावाट (GW) वर्ष 2014 से बढ़कर जून 2025 तक 51.3 गीगावाट हो गई है, जो एक दशक में दोगुनी से अधिक हो चुकी है।

- राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (National Institute of Wind Energy) के अनुसार, भारत में 150 मीटर की ऊँचाई पर 1164 GW की विशाल पवन ऊर्जा क्षमता मौजूद है, जो इस क्षेत्र में भविष्य में अपार विकास की संभावनाओं को दर्शाती है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: “भारत में पवन ऊर्जा का तीव्र विस्तार पारिस्थितिक लागत पर हुआ है।” चर्चा कीजिये। |