इन्फोग्राफिक्स

शासन व्यवस्था

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004

प्रिलिम्स के लिये:धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम- 2009, सर्व शिक्षा अभियान, PM SHRI स्कूल मेन्स के लिये:शिक्षा, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, नीतियों के डिज़ाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (HC) ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है।

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 क्या है?

- अधिनियम का अवलोकन:

- इस अधिनियम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में मदरसों (इस्लामिक शैक्षणिक संस्थानों) के कामकाज को विनियमित और नियंत्रित करना है।

- इसने पूरे उत्तर प्रदेश में मदरसों की स्थापना, मान्यता, पाठ्यक्रम और प्रशासन के लिये एक फ्रेमवर्क प्रदान की।

- इस अधिनियम के तहत, राज्य में मदरसों की गतिविधियों की देखरेख और पर्यवेक्षण के लिये उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी।

- इस अधिनियम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में मदरसों (इस्लामिक शैक्षणिक संस्थानों) के कामकाज को विनियमित और नियंत्रित करना है।

- अधिनियम के संबंध में चिंताएँ:

- संवैधानिक उल्लंघन:

- इस अधिनियम को इलाहाबाद HC द्वारा असंवैधानिक माना गया है, क्योंकि यह धार्मिक आधार पर पृथक् शिक्षा को बढ़ावा देता है, जो भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और मौलिक अधिकारों का खंडन करता है।

- संविधान के अनुच्छेद 21A द्वारा अनिवार्य 14 वर्ष की आयु तक गुणवत्तापूर्ण अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिये अधिनियम के प्रावधानों की आलोचना की गई।

- शिक्षा का अधिकार (Right to Education- RTE) अधिनियम, 2009 से मदरसों को बाहर करने के संबंध में चिंताएँ व्यक्त की गईं, जिससे संभावित रूप से छात्र सार्वभौमिक और गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा से वंचित हो जाएंगे।

- सीमित पाठ्यक्रम:

- मदरसा पाठ्यक्रम की जाँच करने पर, न्यायालय ने आधुनिक विषयों पर सीमित ज़ोर के साथ इस्लामी अध्ययन पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने वाले पाठ्यक्रम पर ध्यान दिया।

- छात्रों को आधुनिक विषयों के साथ प्रगति के लिये इस्लाम और उसके सिद्धांतों का अध्ययन करना आवश्यक था, जिन्हें अक्सर वैकल्पिक के रूप में शामिल किया जाता था या न्यूनतम रूप से प्रस्तुत किया जाता था।

- उच्च शिक्षा मानकों के साथ संघर्ष:

- इस अधिनियम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 के साथ विरोधाभासी माना गया, जिससे उच्च शिक्षा मानकों के साथ इसकी अनुकूलता पर सवाल खड़े हो गए।

- संवैधानिक उल्लंघन:

- उच्च न्यायालय का फैसला:

- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के कारण उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया।

- इसने राज्य सरकार को मदरसा के छात्रों को मान्यता प्राप्त नियमित स्कूलों में समायोजित करने का निर्देश दिया और इस्लामी अध्ययन पर केंद्रित सीमित पाठ्यक्रम के संबंध में चिंता व्यक्त की।

- फैसले ने छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों पर प्रकाश डाला और संवैधानिक उल्लंघनों के संबंध में कानूनी तर्क दिये।

- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के कारण उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया।

भारत में शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

प्रावधान |

अनुच्छेद |

|

राज्य छह वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों को प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा |

अनुच्छेद 45 |

|

वर्ष 2002 के 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग III में शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया और साथ ही छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों के लिये शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। |

अनुच्छेद 21A |

|

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमज़ोर वर्गों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। |

अनुच्छेद 46 |

|

किसी बंदोबस्ती अथवा ट्रस्ट के तहत स्थापित एवं राज्य द्वारा प्रशासित कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता। |

अनुच्छेद 28 |

|

अल्पसंख्यकों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा |

अनुच्छेद 29 |

|

अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने एवं संचालित करने का अधिकार |

अनुच्छेद 30 |

|

माता-पिता तथा अभिभावकों को 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने होंगे। |

अनुच्छेद 51A(k) |

शिक्षा से संबंधित पहल क्या हैं?

- सर्व शिक्षा अभियान

- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

- प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम

- प्रज्ञाता

- मध्याह्न भोजन योजना

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

- पीएम श्री स्कूल

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नीतियों की अभिकल्पना और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन-से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते है? (2012)

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर- (d) मेन्स:प्रश्न. भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान किया है? विस्तृत उत्तर दीजिये। (2020) प्रश्न. जनसंख्या शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों की विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर विस्तृत प्रकाश डालिये। (2021) |

जैव विविधता और पर्यावरण

सौर अपशिष्ट प्रबंधन

प्रिलिम्स के लिये:सौर ऊर्जा, सर्कुलर इकॉनमी, राष्ट्रीय सौर मिशन, सौर पार्क योजना, सोलर रूफटॉप योजना, महत्त्वपूर्ण खनिज। मेन्स के लिये:भारत में सौर ऊर्जा और विकास, सौर अपशिष्ट से संबंधित चुनौतियाँ, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकारी योजनाएँ। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'भारत के सौर उद्योग में एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को सक्षम करना - सौर अपशिष्ट क्वांटम का आकलन' शीर्षक वाली एक रिपोर्ट भारत के बढ़ते सौर अपशिष्ट संकट पर प्रकाश डालती है।

- यह अध्ययन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा ऊर्जा, पर्यावरण तथा जल परिषद (एशिया में एक अग्रणी गैर-लाभकारी नीति अनुसंधान संस्थान) के विशेषज्ञों के सहयोग से आयोजित किया गया था।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- सौर अपशिष्ट प्रक्षेपण: वित्त वर्ष 2023 तक भारत की वर्तमान सौर क्षमता द्वारा लगभग 100 किलोटन संचयी अपशिष्ट उत्पन्न किया है, जो वर्ष 2030 तक बढ़कर 340 किलोटन हो जाएगा।

- यह मात्रा वर्ष 2050 तक 32 गुना बढ़ जाएगी जिसके परिणामस्वरूप लगभग 19000 किलोटन संचयी कचरा निकलेगा।

- वर्ष 2050 तक उत्पन्न होने वाले संचयी कचरे का 77% नई क्षमताओं के कारण होगा।

- राज्यवार योगदान: वर्ष 2030 तक अनुमानित कचरे का लगभग 67% पाँच राज्यों द्वारा उत्पादित होने की आशा है: राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश।

- वर्ष 2030 तक उत्पन्न होने वाले कचरे में राजस्थान का हिस्सा 24% होगा, इसके बाद गुजरात का हिस्सा 16% और कर्नाटक का हिस्सा 12% होगा।

- महत्त्वपूर्ण खनिज सामग्री: फेंके गए सौर मॉड्यूल में भारत के आर्थिक विकास तथा राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु आवश्यक महत्त्वपूर्ण खनिज शामिल हैं, जिनमें सिलिकॉन, ताँबा, टेल्यूरियम एवं कैडमियम शामिल हैं।

- वर्ष 2030 तक अनुमानित 340 किलोटन कचरे में 10 किलोटन सिलिकॉन,12-18 टन चाँदी तथा 16 टन कैडमियम एवं टेल्यूरियम शामिल होने का अनुमान है।

- अनुशंसाएँ:

- MNRE को संभावित अपशिष्ट उत्पादन केंद्रों की सटीक मैपिंग हेतु स्थापित सौर क्षमता (मॉड्यूल प्रौद्योगिकी, निर्माता, कमीशनिंग तिथि आदि जैसे विवरण शामिल) का एक डेटाबेस बनाए रखना और समय-समय पर अद्यतन भी करना चाहिये।

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सौर अपशिष्ट एकत्र करने तथा भंडारण के लिये दिशा-निर्देश जारी करने चाहिये।

- इसके अलावा इसे संग्रहित अपशिष्ट के सुरक्षित और कुशल प्रसंस्करण को बढ़ावा देना चाहिये।

- सोलर सेल और मॉड्यूल उत्पादकों को ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 में सौंपी गई ज़िम्मेदारियों के निर्वहन हेतु अपशिष्ट संग्रह तथा भंडारण केंद्र विकसित करना शुरू करना चाहिये।

सौर अपशिष्ट क्या है?

- परिचय: सौर अपशिष्ट सौर मॉड्यूल के निर्माण के दौरान उत्पन्न कोई भी अपशिष्ट है या विनिर्माण प्रक्रियाओं से छोड़े गए मॉड्यूल और स्क्रैप हैं।

- मॉड्यूल को उनके कार्यात्मक जीवन के अंत में या परिवहन, हैंडलिंग और स्थापना से क्षति के कारण त्याग दिया जाता है।

- सौर अपशिष्ट के अनुचित प्रबंधन और भूमिभरण से बचना चाहिये। मूल्यवान खनिजों को पुनः प्राप्त करने तथा सीसा एवं कैडमियम जैसे विषाक्त पदार्थों के निक्षालन को रोकने के लिये उचित उपचार आवश्यक है।

- सौर अपशिष्ट की संभावित पुनर्चक्रण क्षमता: अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (International Renewable Energy Agency- IRENA) के अनुसार, ग्लास और मेटल फ्रेम सहित सौर पैनल के लगभग 80% घटक पुनर्चक्रण योग्य हैं।

- काँच, एल्यूमीनियम, ताँबा, सिलिकॉन और चाँदी जैसी सामग्रियों को पुनर्प्राप्त करने के लिये सौर अपशिष्ट का पुनर्चक्रण किया जा सकता है।

- पुनर्चक्रण को आमतौर पर यांत्रिक, थर्मल और रासायनिक प्रक्रियाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है।

- प्रत्येक प्रक्रिया अलग-अलग शुद्धता ग्रेड के विशिष्ट खनिजों की पुनर्प्राप्ति में मदद करती है।

- भारत में सौर अपशिष्ट पुनर्चक्रण की चुनौतियाँ:

- नीति ढाँचे का अभाव: सौर अपशिष्ट प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट व्यापक कानूनों की अनुपस्थिति मानकीकृत रीसाइक्लिंग प्रथाओं की स्थापना में बाधा डालती है और असंगत रीसाइक्लिंग प्रयासों में योगदान कर सकती है।

- जटिल संरचना और पृथक्करण में कठिनाई: सौर पैनलों में सिलिकॉन, काँच, एल्यूमीनियम जैसी विभिन्न सामग्रियाँ और सीसा तथा कैडमियम जैसे ज़हरीले तत्त्व होते हैं।

- प्रभावी पुनर्चक्रण के लिये इन घटकों को अलग करने हेतु विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है, जो अक्सर महँगी होती है और भारत में व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है।

- अनौपचारिक क्षेत्र की भागीदारी: सौर अपशिष्ट का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक पुनर्चक्रणकर्त्ताओं के पास चला जाता है जिनके पास उचित सुरक्षा उपायों की कमी होती है और वे अक्सर पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक प्रथाओं का सहारा लेते हैं।

- पुनर्चक्रित सामग्रियों के लिये सीमित बाज़ार: भारत में पुनर्नवीनीकृत पैनलों से सिलिकॉन वेफर्स या ग्लास पुलिया जैसी सामग्रियों की पर्याप्त मांग की कमी, पुनर्चक्रण प्रयासों की आर्थिक व्यवहार्यता को कमज़ोर करती है।

सौर ऊर्जा से संबंधित भारत की क्या पहल हैं?

भारत सौर अपशिष्ट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कैसे कर सकता है?

- सुदृढ़ विनियामक ढाँचा: भारत सौर अपशिष्ट के संग्रह, पुनर्चक्रण और विशिष्ट-सामग्री की पुनः प्राप्ति लक्ष्यों के संबंध में निर्देशित करने के लिये एक व्यापक विनियामक ढाँचा तैयार कर सकता है।

- यह ढाँचा पुनर्चक्रण और अपशिष्ट से पुनः खनिज प्राप्त करने को प्रोत्साहित करने के लिये हरित प्रमाण-पत्र जैसे प्रोत्साहनों को भी बढ़ावा दे सकता है।

- इसमें सौर उद्योग के भीतर सर्कुलर इकोनॉमी सिद्धांतों को बढ़ावा देने, संसाधन दक्षता, पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिये व्यापक नीतियों का विकास तथा कार्यान्वयन भी शामिल किया जाना चाहिये।

- अनौपचारिक पुनर्चक्रणकर्त्ताओं को औपचारिक बनाना: प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अनौपचारिक पुनर्चक्रणकर्त्ताओं को औपचारिक प्रणाली में एकीकृत करना और उन्हें उचित उपकरण प्रदान करना। यह सुरक्षित, पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ प्रथाओं को सुनिश्चित करता है और उन्हें एक सुरक्षित रोज़गार भी प्रदान करता है।

- सौर पैनल नवीनीकरण और पुनः संचालन: विशेष नवीनीकरण सुविधाओं की स्थापना करके भारत कम क्षतिग्रस्त पैनलों की सफाई, मरम्मत और पुन: परीक्षण कर सकता है तथा उपभोक्ताओं के लिये किफायती विकल्प प्रदान कर सकता है।

- सौर-अपशिष्ट उद्यमिता: पुनर्चक्रित सौर सामग्रियों का उपयोग करके नए सतत् उत्पादों का डिज़ाइन और प्रोटोटाइप विकसित करने के लिये हरित नवप्रवर्तकों को प्रोत्साहन प्रदान कर उन्हें बढ़ावा देना जिससे रचनात्मकता तथा प्रभावी उपयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 क्या हैं?

- परिचय: भारत में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के तहत विनियमित है।

- इसमें सौर पीवी मॉड्यूल, पैनल और सेल का अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है।

- प्रयोज्यता: ये नियम ई-अपशिष्ट के जीवनचक्र में शामिल सभी लोगों पर लागू होते हैं जिनमें निर्माता, उत्पादक, रीफर्बिशर्स, डिस्मेंटलर्स और रिसाइक्लर्स शामिल हैं।

- प्रमुख विशेषताएँ:

- विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR): इसके तहत निर्माता स्वयं के द्वारा उत्पन्न किये गए ई-अपशिष्ट के लिये विशिष्ट रीसाइक्लिंग लक्ष्यों को पूरा करने के लिये बाध्य हैं। यह EPR प्रमाण-पत्रों की एक प्रणाली के माध्यम से हासिल किया जाता है।

- सौर ई-अपशिष्ट प्रबंधन: उत्पादकों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सौर PV मॉड्यूल और सेल से उत्पन्न अपशिष्ट को वर्ष 2034-2035 तक संग्रहीत करना अनिवार्य है।

- ये नियम वर्ष 2034-2035 तक ई-अपशिष्ट प्रबंधन पोर्टल पर वार्षिक रिटर्न दाखिल करना भी अनिवार्य करते हैं।

- खतरनाक पदार्थ: यह अनिवार्य करता है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (EEE) तथा उनके घटकों के प्रत्येक निर्माता को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके उत्पादों में अधिकतम निर्धारित सांद्रता से अधिक सीसा, पारा एवं अन्य खतरनाक पदार्थ नहीं हैं।

- अपवाद: ये नियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होते:

- बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 द्वारा अपशिष्ट बैटरियों को विनियमित किया जाता है।

- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 द्वारा शासित पैकेजिंग प्लास्टिक

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (वर्ष 2006 का 27) में परिभाषित सूक्ष्म उद्यम

- रेडियोधर्मी अपशिष्ट परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) और उसके नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत के नवीकरणीय ऊर्जा उद्देश्यों और सतत् विकास लक्ष्यों पर सीमित रीसाइक्लिंग बुनियादी ढाँचे के परिणामों का, विशेष रूप से सौर अपशिष्ट की बढ़ती मात्रा को ध्यान में रखते हुए समाकलन कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (a) मेन्स:Q. भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएँ हैं हालाँकि इसके विकास में क्षेत्रीय भिन्नताएँ हैं। विस्तृत वर्णन कीजिये। (2020) |

जैव विविधता और पर्यावरण

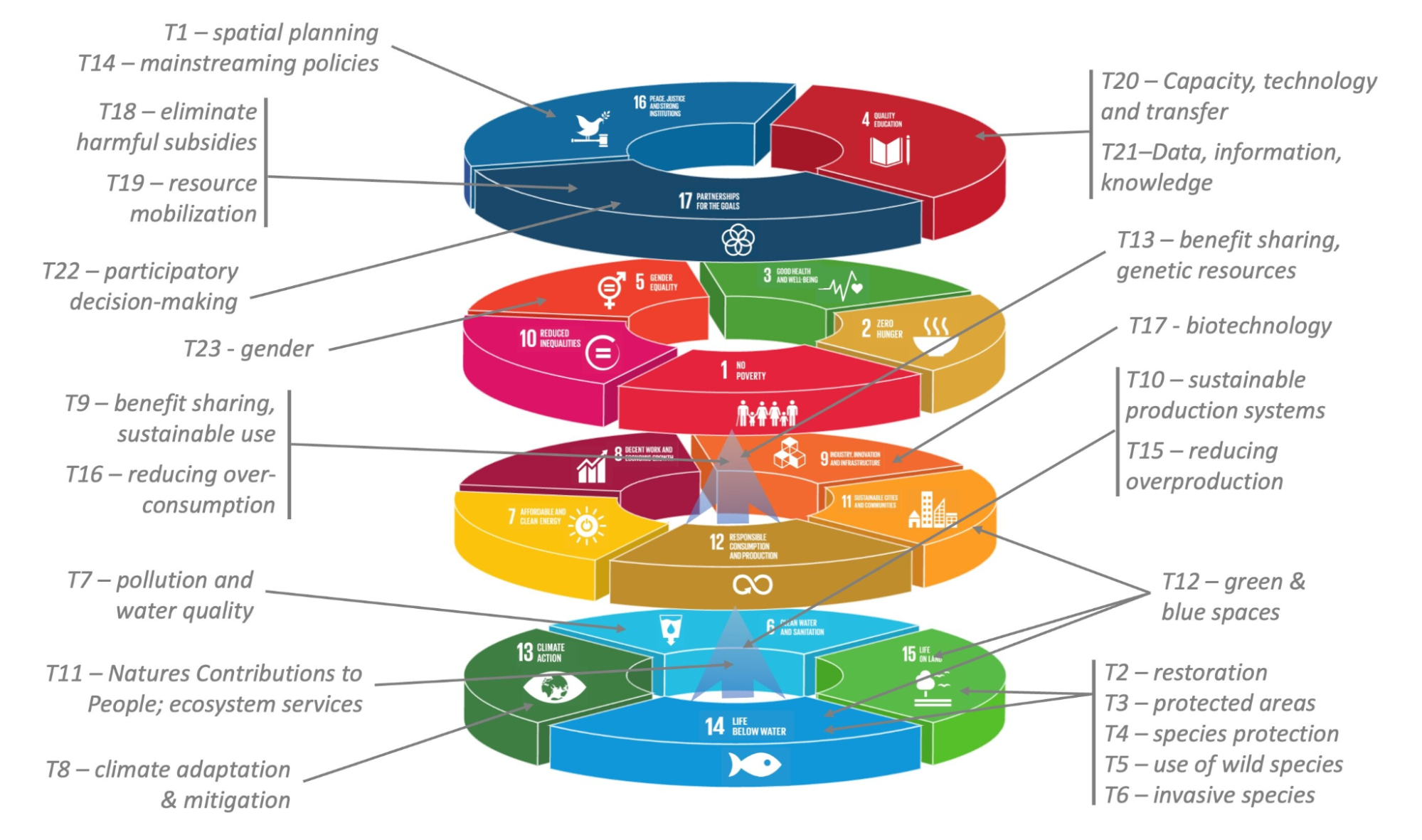

भारत की स्वदेशी जनजातियों के लिये कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क के निहितार्थ

प्रिलिम्स के लिये:कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP15), कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क, सतत् विकास लक्ष्य मेन्स के लिये:कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क, COP15 के परिणाम, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, स्वदेशी समुदाय |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एरिज़ोना विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क (Global Biodiversity Framework- GBF) और इसके संभावित प्रभाव, विशेष रूप से भारत की स्वदेशी जनजातियों पर, से संबंधित चिंताओं पर प्रकाश डाला गया।

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क क्या है?

- परिचय: जैवविविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन (COP15) में "कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क" (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework- GBF) को दिसंबर 2022 में अपनाया गया है।

- इसका उद्देश्य सतत् विकास लक्ष्य की प्राप्ति का समर्थन करना और पिछली रणनीतिक योजनाओं पर निर्माण करना है।

- फ्रेमवर्क में वर्ष 2050 के लिये चार लक्ष्य और वर्ष 2030 के लिये 23 लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं, जिसमें योजना, निगरानी, रिपोर्टिंग, वित्त तथा क्षमता विकास शामिल हैं।

- GBF के लक्ष्य 3 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक संरक्षित क्षेत्रों को मौजूदा 16% की तुलना में विश्व के स्थलीय क्षेत्र के कम-से-कम 30% तक बढ़ाना है।

- सभी दल (भारत सहित) GBF को लागू करने के लिये राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करने हेतु प्रतिबद्ध हैं।

- भारत की प्रगति:

- लक्ष्य 3- 30x30: भारत अपने 22% स्थलीय क्षेत्र और 5% समुद्री तथा तटीय क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के अंतर्गत लाने की रिपोर्ट करता है।

- हालाँकि भारत में संरक्षित क्षेत्रों के विस्तार में प्रगति हुई है, किंतु गैर-संरक्षण उद्देश्यों के लिये इन क्षेत्रों का आवंटन चिंताजनक है।

- भारत के वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा सतत् विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए चिड़ियाघर और पारिस्थितिक पर्यटन जैसे वाणिज्यिक उद्यमों को शामिल करने के लिये वन संबंधी गतिविधियों को पुनः परिभाषित किया गया।

- हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार वन क्षेत्रों (संरक्षित क्षेत्रों को छोड़कर) के भीतर चिड़ियाघर और सफारी स्थापित करने के किसी भी प्रस्ताव के लिये न्यायालय से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है।

- अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपाय (OECMs): भारत ने नागरिक-नेतृत्व वाली पहल सहित OECMs की 14 श्रेणियों की पहचान की है, किंतु उनकी घोषणा की स्वैच्छिक प्रकृति विधिक सुरक्षा संबंधी चिंता उत्पन्न करती है।

- लक्ष्य 3- 30x30: भारत अपने 22% स्थलीय क्षेत्र और 5% समुद्री तथा तटीय क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के अंतर्गत लाने की रिपोर्ट करता है।

भारत की मूल जनजातियों पर वन विस्तार का क्या प्रभाव हो सकता है?

- निहितार्थ: GBF लक्ष्यों के तहत वन विस्तार पारंपरिक भूमि उपयोग प्रथाओं और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर स्वदेशी समुदायों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जिससे स्वदेशी आबादी के बीच गरीबी तथा खाद्य असुरक्षा बढ़ सकती है।

- भारत के लगभग 84% राष्ट्रीय उद्यान स्वदेशी लोगों द्वारा बसाए गए क्षेत्रों में स्थापित किये गए थे और GBF लक्ष्यों को पूरा करने पर विशेष बल दिया जाना उनके अस्तित्व के लिये खतरा उत्पन्न कर सकता है।

- संबंधित हालिया उदाहरण: राजस्थान के कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य में बदलने की पहल से 162 जनजातीय गाँव विस्थापित हो सकते हैं।

- मध्य प्रदेश में नौरादेही अभयारण्य की विस्तार योजना 62 जनजातीय बहुल गाँवों को प्रभावित कर सकती है।

- असम में बराक भुबन वन्यजीव अभयारण्य की अधिसूचना खासी, दिमासा और अन्य स्वदेशी समूहों के लिये जोखिम पैदा करती है।

नोट: यह नकारात्मक प्रवृत्ति अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी विद्यमान है जहाँ मूल निवासियों को संरक्षित क्षेत्रों में बुनियादी अधिकारों के अभाव का सामना करना पड़ता है। इसके उदाहरणों में इंडोनेशिया के उजुंगकुलोन नेशनल पार्क शामिल है जहाँ इस क्षेत्र से संबंधित मूल निवासियों को आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत और सुरक्षा जैसे अधिकारों से वंचित किया गया।

भारत जैवविविधता संरक्षण में स्वदेशी जनजातियों का उपयोग कैसे कर सकता है?

- इकोटूरिज़्म के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण: स्वदेशी समुदायों के नेतृत्व में इकोटूरिज़्म पहल का समर्थन करना, सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देना और आय सृजित करना।

- इसका एक असाधारण उदाहरण केरल के वायनाड जनजाति विरासत ग्राम हैं, जहाँ समुदाय के नेतृत्व वाली इको-पर्यटन परियोजनाओं ने न केवल आय सृजन में वृद्धि की है अपितु वन्यजीवों की सुरक्षा भी की है और साथ ही स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाया है।

- पारंपरिक और व्यावसायिक ज्ञान को एकीकृत करना: सरकार स्वदेशी जनजातियों के पारंपरिक ज्ञान का लाभ उठा सकती है, जैसे मेघालय की खासी और जैन्तिया जनजातियों में "पवित्र उपवनों (स्थानीय वर्जनाओं और प्रतिबंधों के माध्यम से संरक्षित प्राकृतिक वनस्पति के क्षेत्र)" की रक्षा करने की एक समृद्ध परंपरा है।

- इस ज्ञान को भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) जैसे संस्थानों के वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के साथ एकीकृत करके व्यापक संरक्षण योजनाएँ बनाई जा सकती हैं।

- सह-प्रबंधन मॉडल को बढ़ावा देना: पश्चिम बंगाल संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) कार्यक्रम जैसे सह-प्रबंधन मॉडल का विस्तार करना जहाँ स्वदेशी समुदाय संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिये वन विभागों के साथ कार्य करते हैं। यह उनके ज्ञान का उपयोग कर उनमें स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देता है।

आगे की राह

- नि:शुल्क, पूर्व और सूचित सहमति: भारत सरकार नि:शुल्क, पूर्व और सूचित सहमति (FPIC) को बरकरार रखती है, जो पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के तहत जनजातीय भूमि पर संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना से पूर्व एक अनिवार्य आवश्यकता है।

- सामाजिक प्रभाव आकलन: मौजूदा आजीविका पर संरक्षित क्षेत्र विस्तार के संभावित प्रभाव को समझने के लिये सामाजिक प्रभाव आकलन करने की आवश्यकता है।

- नामीबिया के सांप्रदायिक संरक्षण कार्यक्रम के उदाहरण के बाद, संरक्षित क्षेत्रों के लिये सह-प्रबंधन मॉडल स्थापित किये जा सकते हैं।

- ये मॉडल स्थायी प्रथाओं को प्रोत्साहित करते हुए स्वदेशी समुदायों को वन्यजीव प्रबंधन में हिस्सेदारी प्रदान करते हैं।

- नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना: भारत को यह सुनिश्चित करते हुए कि ईमानदार संरक्षण प्रयासों के साथ-साथ स्वदेशी अधिकारों और ज्ञान प्रणालियों का सम्मान किया जाता है, अपनी राष्ट्रीय नीतियों को स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples- UNDRIP) सिद्धांतों के साथ संरेखित करना चाहिये।

प्रश्न. भारत की स्वदेशी जनजातियों पर कुनमिंग-मॉन्ट्रियल GBF के प्रभाव से उत्पन्न संभावित खतरों का आकलन कीजिये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:Q. "मोमेंटम फ़ॉर चेंज: क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ" यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है ? (2018) (a) जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल उत्तर: (c) |