उत्तर प्रदेश Switch to English

शारदा नदी

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले के देवराघाट के निकट शारदा नदी की तेज़ धाराओं में बह जाने से कई लोगों की मृत्यु हो गई।

मुख्य बिंदु

- शारदा नदी के बारे में:

- उत्पत्ति और प्रवाहमार्ग:

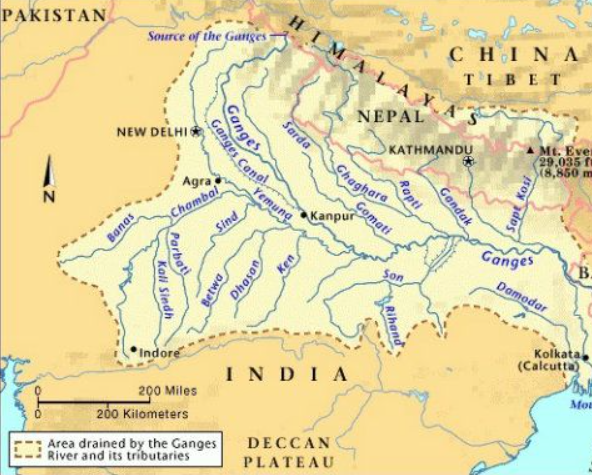

- शारदा नदी, जिसे ऊपरी भाग में काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड से निकलती है।

- इसका उद्गम महान हिमालय में नंदा देवी पर्वत की पूर्वी ढलानों पर स्थित है।

- सामान्यतः दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम दिशा में बहती हुई यह नदी उत्तराखंड (भारत) और पश्चिमी नेपाल के बीच सीमा बनाती है।

- पहाड़ों से उतरने के बाद यह नदी नेपाल के बरमदेव मंडी में सिंधु-गंगा के मैदान में प्रवेश करती है।

- शारदा बैराज के ऊपर नदी का विस्तार बढ़ने के कारण इसे शारदा नदी कहा जाता है।

- भारत में प्रवेश करने के बाद, शारदा नदी उत्तरी उत्तर प्रदेश से होकर दक्षिण-पूर्व की ओर बहती है।

- यह अंततः बहराइच के दक्षिण-पश्चिम में घाघरा नदी से मिलती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 480 किमी. (300 मील) है।

- प्रमुख सहायक नदियाँ:

- शारदा बैराज और नहर प्रणाली:

- उत्तराखंड में बनबसा के पास स्थित शारदा बैराज सिंचाई में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- यह वर्ष 1930 में पूरी हुई शारदा नहर का उद्गम स्थल है, जो उत्तर भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहरों में से एक है।

- उत्पत्ति और प्रवाहमार्ग:

घाघरा नदी

- उद्गम एवं ऊपरी मार्ग:

- घाघरा नदी, गंगा नदी की एक प्रमुख बायीं तटवर्ती सहायक नदी है। इसका उद्गम चीन के दक्षिणी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के उच्च हिमालय में करनाली नदी के रूप में होता है।

- नेपाल से दक्षिण-पूर्व की ओर बहते हुए यह नदी शिवालिक पर्वतमाला को काटते हुए पहाड़ों से नीचे उतरती है और ती है।

- नदी का निर्माण:

- शिवालिक श्रेणी को पार करने के बाद नदी दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है।

- ये शाखाएँ भारत-नेपाल सीमा के दक्षिण में पुनः मिलती हैं तथा घाघरा नदी के नाम से जानी जाती हैं।

- प्रमुख सहायक नदियाँ:

- उत्तर से घाघरा में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में कुवां नदी, राप्ती नदी, छोटी गंडक नदी शामिल हैं।

- ये सहायक नदियाँ नदी के जल-स्तर में महत्त्वपूर्ण योगदान देती हैं तथा उत्तरी उत्तर प्रदेश के विस्तृत जलोढ़ मैदानों को आकार देने में सहायता करती हैं।

- अपने निचले क्षेत्रों में घाघरा नदी को सरयू नदी, देवहा आदि नामों से भी जाना जाता है।

- दूसरी शताब्दी के यूनानी भूगोलवेत्ता टॉलेमी ने इसे सरबोस नाम से संदर्भित किया था।

हरियाणा Switch to English

घर-घर शौर्य सम्मान पहल और कारगिल विजय दिवस

चर्चा में क्यों?

'घर-घर शौर्य सम्मान' पहल के तहत, भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के परिवारों को सम्मान-पत्र और स्मृति चिह्न भेंट कर उनकी वीरता को श्रद्धांजलि दी।

- देश 26 जुलाई 2025 को 26वें कारगिल विजय दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है, यह पहल अपने सैनिकों और उनके प्रियजनों के प्रति सेना के अटूट समर्पण का उदाहरण है।

मुख्य बिंदु

- कारगिल विजय दिवस:

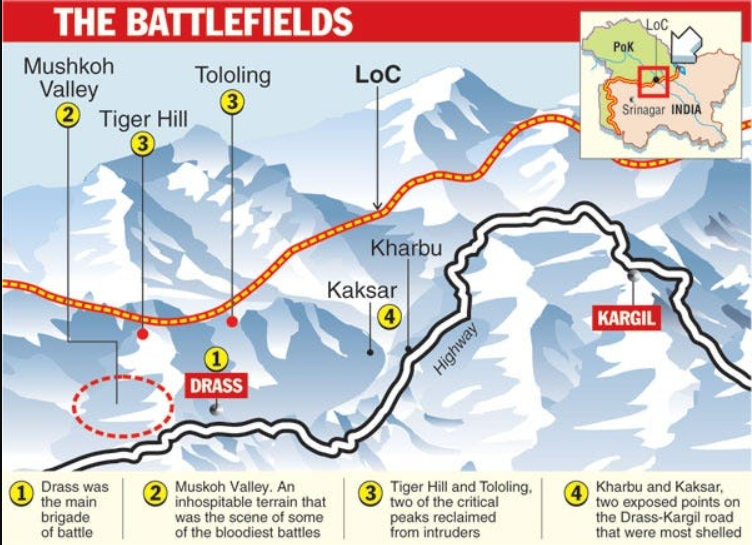

- 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा की, जो लगभग तीन महीने तक चले कारगिल संघर्ष में विजय का प्रतीक था।

- प्रमुख युद्ध स्थलों में टोलोलिंग और टाइगर हिल शामिल थे,जो अपनी अत्यधिक ऊँचाई तथा दुर्गम भू-भाग के लिये जाने जाते हैं।

- कारगिल युद्ध के समय यह क्षेत्र पूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य का हिस्सा था।

- वर्ष 2020 के पुनर्गठन के बाद, कारगिल अब केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है, जो अपने बीहड़ भू-दृश्य और उच्च हिमालयी क्षेत्र के लिये प्रसिद्ध है।

- पृष्ठभूमि:

- भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्षों का इतिहास रहा है, जिसमें वर्ष 1971 का एक महत्त्वपूर्ण संघर्ष भी शामिल है, जिसके कारण बांग्लादेश का गठन हुआ।

- वर्ष 1971 के बाद, दोनों देशों ने विशेष रूप से निकटवर्ती पर्वत शृंखलाओं पर सैन्य चौकियों के माध्यम से सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण की होड़ में निरंतर तनाव का सामना किया।

- वर्ष 1998 में, दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किये जिससे तनाव बढ़ गया। फरवरी 1999 में लाहौर घोषणा का उद्देश्य कश्मीर संघर्ष को शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय रूप से हल करना था।

- वर्ष 1998-1999 की सर्दियों के दौरान पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने कारगिल, लद्दाख के द्रास व बटालिक सेक्टर में NH 1A पर स्थित किलेबंद ठिकानों पर कब्ज़ा करने के लिये नियंत्रण रेखा (LOC) के पार गुप्त रूप से सैनिकों को प्रशिक्षित और तैनात किया।

- भारतीय सैनिकों ने पहले तो इसे घुसपैठियों को आतंकवादी या 'जिहादी' समझा, लेकिन जल्द ही स्पष्ट हो गया कि यह हमला एक सुनियोजित सैन्य अभियान था।

- यह युद्ध वर्ष 1999 की गर्मियों में कारगिल सेक्टर में मश्कोह घाटी से लेकर तुरतुक तक फैली 170 किलोमीटर लंबी पर्वतीय सीमा पर लड़ा गया था।

- इसके प्रत्युत्तर में, भारत ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत की, जिसमें घुसपैठ का मुकाबला करने के लिये 200,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया गया।

- कारगिल युद्ध दिवस का महत्त्व:

- वर्ष 1999 में युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में उनका सम्मान करने के लिये 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है।

- वर्ष 2000 में द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक की स्थापना भारतीय सेना द्वारा वर्ष 1999 में ऑपरेशन विजय की सफलता की याद में बनाया गया था।

- बाद में वर्ष 2014 में इसका जीर्णोद्धार किया गया। जम्मू और कश्मीर के कारगिल ज़िले के द्रास शहर में स्थित होने के कारण इसे "द्रास युद्ध स्मारक" के रूप में भी जाना जाता है।

- राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन वर्ष 2019 में किया गया। यह उन सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने वर्ष 1962 में चीन-भारत युद्ध, वर्ष 1947, वर्ष 1965 और वर्ष 1971 में भारत-पाक युद्ध, श्रीलंका में वर्ष 1987-90 में भारतीय शांति सेना के ऑपरेशन तथा वर्ष 1999 में कारगिल संघर्ष सहित विभिन्न संघर्षों व मिशनों में अपने प्राणों की आहुति दी।

मध्य प्रदेश Switch to English

जल गंगा संवर्द्धन अभियान

चर्चा में क्यों?

30 मार्च 2025 को शुरू किये गए मध्य प्रदेश सरकार के जल गंगा संवर्द्धन अभियान से खंडवा ज़िले में नर्मदा की सहायक नदी घोड़ा पछाड़ का सफल पुनरुद्धार हुआ है।

मुख्य बिंदु

- जल गंगा संवर्द्धन अभियान की प्रमुख उपलब्धियाँ:

- 'रिज टू वैली' दृष्टिकोण का उपयोग करके जल संचयन:

- प्रशासन द्वारा 33 किमी लंबे क्षेत्र में जल संरक्षण संरचनाएँ बनाने के लिये 'रिज टू वैली' मॉडल को अपनाया गया।

- इस पद्धति का उद्देश्य पर्वतीय शिखरों (रिज) पर जल की प्रत्येक बूँद को संजोना तथा भूमि पर प्रवाहित जल की मात्रा और गति को धीमा करना है।

- इसका परिणाम यह हुआ कि घोड़ा पछाड़ नदी पुनः बहने लगी है, जिससे इस क्षेत्र की नदियों में वर्ष भर जल प्रवाह होने की उम्मीद है।

- नदी प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु प्रयास:

- मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नर्मदा, चंबल, शिप्रा, बेतवा, सोन, टोंस, ताप्ती, माही, सिंध और बेनगंगा सहित प्रमुख नदियों का सर्वेक्षण किया।

- इस सर्वेक्षण में यह पाया गया कि प्रतिदिन लगभग 450 मिलियन लीटर घरेलू अपशिष्ट जल नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है, जो एक गंभीर पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न कर रहा है।

- इस समस्या के समाधान हेतु नगर विकास विभाग द्वारा 869 मिलियन लीटर प्रतिदिन की कुल उपचार क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STPs) की स्थापना की जा रही है।

- यह पहल राज्य की नदियों की जल गुणवत्ता को बेहतर बनाएगी तथा स्वच्छ व सतत् जल संसाधनों को बढ़ावा देगी।

- आर्द्रभूमि संरक्षण और रामसर मान्यता:

- मध्य प्रदेश ने वर्ष 2002 में केवल एक रामसर स्थल से बढ़ाकर वर्ष 2025 तक यह संख्या पाँच कर दी है।

- इनमें संख्या सागर, सिरपुर वेटलैंड, यशवंत सागर, तवा जलाशय तथा भोज वेटलैंड शामिल हैं।

- इंदौर भारत का पहला वेटलैंड सिटी बनकर शहरी जल प्रबंधन में एक मानक स्थापित कर चुका है।

- इसके अतिरिक्त, इंदौर में 330 से अधिक पारंपरिक कुओं और बावड़ियों का संरक्षण किया गया है, जिससे इस क्षेत्र की ऐतिहासिक जल संस्कृति के पुनरुत्थान में योगदान मिला है।

- नर्मदा नदी:

- नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर पश्चिम की ओर बहती है तथा लगभग 98,796 वर्ग किमी. के बेसिन क्षेत्र को कवर करती है।

- यह नदी लगभग 1,300 किमी. तक फैली हुई है और इसे 41 सहायक नदियाँ जल उपलब्ध कराती हैं।

- यह नदी छत्तीसगढ़ सीमा के पास पूर्वी मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वतमाला से निकलती है।

- एक प्राचीन यूनानी भूगोलवेत्ता ने नर्मदा को नामदे नाम से संदर्भित किया है, जो अरब सागर और गंगा बेसिन को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग के रूप में इसके ऐतिहासिक महत्त्व को दर्शाता है।

- इसमें अनेक झरने हैं, जिनमें जबलपुर के दक्षिण-पश्चिम में स्थित प्रमुख धुआँधार जलप्रपात भी शामिल है।

- मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नर्मदा कुंड है, जिसे नदी का पवित्र उद्गम माना जाता है।

- जल संसाधन विकास:

- नर्मदा नदी जलविद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिये एक महत्त्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करती है।

- इस नदी पर प्रमुख बाँधों में सरदार सरोवर बाँध (गुजरात), इंदिरा सागर बाँध (पुनासा, म.प्र.), ओंकारेश्वर बाँध, बरगी बाँध तथा महेश्वर बाँध शामिल हैं।

- नर्मदा बचाओ आंदोलन:

- मेधा पाटकर और बाबा आमटे जैसे कार्यकर्त्ताओं के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन (NBA) ने बाँध परियोजनाओं के कारण होने वाले विस्थापन का विरोध किया।

- उनके योगदान के कारण सर्वोच्च न्यायालय और विश्व बैंक ने इस परियोजना पर अस्थायी रोक लगा दी तथा वर्ष 1993 में विश्व बैंक ने इस परियोजना से अपने को अलग कर लिया।

- वर्ष 2000 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रभावित समुदायों के पुनर्वास की शर्त पर चरणबद्ध बाँध निर्माण की अनुमति दी थी।

- निर्माण पूरा होने के बावजूद, NBA जलाशयों के बढ़ते स्तर और विस्थापित आबादी के लिये खतरे पर चिंता जताता रहा है।

उत्तराखंड Switch to English

जनगणना-2027 की अधिसूचना जारी

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 3 के तहत वर्ष 2027 में दशकीय जनगणना के आयोजन को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया है।

- यह अधिसूचना मार्च 2019 के एक पूर्ववर्ती आदेश का स्थान लेती है, जिसमें शुरू में वर्ष 2021 में जनगणना के लिये कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें इसमें विलंब हुआ।

नोट: धारा 3 के अधीन, केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उन संपूर्ण राज्यक्षेत्रों या उनके किसी भाग में, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, जनगणना करने का अपना आशय घोषित कर सकती है, जब कभी वह ऐसा करना आवश्यक या वांछनीय समझे, तत्पश्चात् जनगणना की जाएगी।

मुख्य बिंदु

- अद्यतन जनगणना अनुसूची:

- देश के अधिकांश भागों के लिये जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च, 2027 होगी।

- हालाँकि, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे क्षेत्र, जो बर्फ और दुर्गम भू-भाग के कारण रसद संबंधी चुनौतियों का सामना करते हैं, 1 अक्तूबर, 2026 की पूर्व संदर्भ तिथि का पालन करेंगे।

- यह समायोजन इन क्षेत्रों में अधिक सटीक डाटा संग्रहण की अनुमति देता है।

- जनगणना:

- भारतीय जनगणना देश की जनसंख्या पर जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक आँकड़ों का सबसे बड़ा स्रोत है।

- भारत की पहली समन्वित जनगणना वर्ष 1881 में भारत के तत्कालीन जनगणना आयुक्त डब्ल्यू.सी. प्लोडेन के अधीन हुई थी।

- इसने लगातार हर 10 वर्ष में विस्तृत सांख्यिकीय जानकारी उपलब्ध कराई है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1872 से हुई, जब भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पहली गैर-समकालिक जनगणना आयोजित की गई थी।

- कानूनी ढाँचा और संस्थागत विकास:

- जनगणना अधिनियम, 1948 को जनगणना कार्यों के लिये कानूनी ढाँचा तैयार करने तथा जनगणना अधिकारियों की भूमिकाएँ परिभाषित करने के लिये अधिनियमित किया गया था।

- यद्यपि यह अधिनियम कानूनी ढाँचा प्रदान करता है, लेकिन यह किसी विशिष्ट आवृत्ति को अनिवार्य नहीं करता, जिससे दशकीय पैटर्न एक संवैधानिक आवश्यकता न होकर एक परंपरा बन जाता है।

- मई 1949 में भारत सरकार ने जनसंख्या और जनसांख्यिकीय आँकड़ों के संग्रह को व्यवस्थित करने के लिये गृह मंत्रालय के अधीन एक स्थायी जनगणना संगठन की स्थापना की।

- बाद में महापंजीयक कार्यालय को जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 को क्रियान्वित करने का कार्य सौंपा गया, जिससे महत्त्वपूर्ण आँकड़ों को बनाए रखने में इसकी भूमिका का और विस्तार हुआ।

- जनगणना अधिनियम, 1948 को जनगणना कार्यों के लिये कानूनी ढाँचा तैयार करने तथा जनगणना अधिकारियों की भूमिकाएँ परिभाषित करने के लिये अधिनियमित किया गया था।

PCS परीक्षण

PCS परीक्षण

.png)