- फ़िल्टर करें :

- भूगोल

- इतिहास

- संस्कृति

- भारतीय समाज

-

प्रश्न :

प्रश्न. "भारत में सीमांत समुदायों को केवल आर्थिक वंचना ही नहीं, बल्कि बहुस्तरीय असुरक्षाओं का भी सामना करना पड़ता है।" उदाहरणों सहित विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

21 Jul, 2025 सामान्य अध्ययन पेपर 1 भारतीय समाजउत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में सीमांत वर्ग के लोगों की बहुस्तरीय भेद्यता के बारे में संक्षिप्त जानकारी के साथ उत्तर का दीजिये।

- भारत में बहुस्तरीय भेद्यता के विभिन्न आयामों का गहन विश्लेषण कीजिये।

- सीमांत समुदायों को मुख्यधारा में लाने के उपायों का सुझाव दीजिये।

- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय

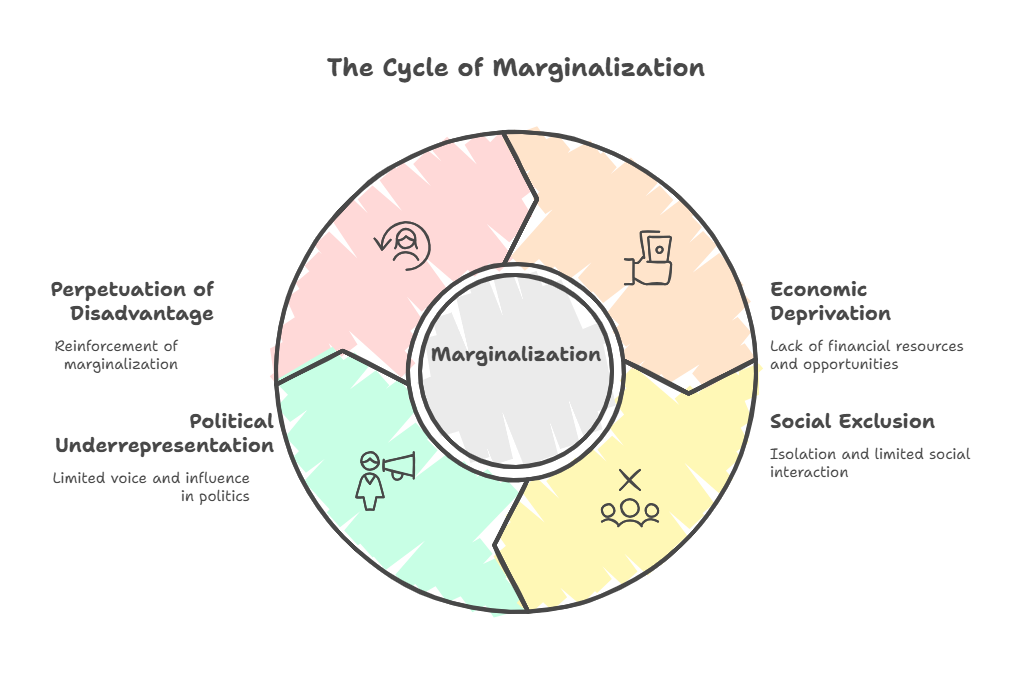

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समक्ष डिजिटल एक्सेस में हाल की चुनौतियाँ, नागरहोल टाइगर रिज़र्व से जनजातियों का हालिया निष्कासन और तटीय मछुआरों पर प्राकृतिक आपदाओं का असमान प्रभाव यह दर्शाता है कि भारत में सीमांत समुदाय बहुस्तरीय भेद्यता का सामना करते हैं, जिसकी जड़ें न केवल गरीबी में हैं, बल्कि पहचान, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक कलंक, कानूनी अदृश्यता, डिजिटल पिछड़ेपन और संस्थागत उपेक्षा में भी निहित हैं।

मुख्य भाग:

भारत में बहुस्तरीय भेद्यता के आयाम

- सामाजिक पदानुक्रम और जाति-आधारित अपवर्जन

- सकारात्मक कार्रवाई के बावजूद दलित एवं आदिवासी अभी भी अस्पृश्यता, भूमिहीनता और भेदभाव का सामना करते हैं।

- उदाहरण: कानूनी रूप से प्रतिबंधित (हस्त सफाई कर्मियों के रोजगार निषेध एवं उनके पुनर्वास संबंधित अधिनियम, 2013) के बावजूद, हाथ से मैला उठाने का काम मुख्य रूप से दलितों द्वारा किया जाता है।

- लैंगिक भेदभाव और अंतर्संबंध

- सीमांत समुदायों (जैसे: दलित, आदिवासी महिलाएँ) की महिलाओं को पितृसत्तात्मक, जातिगत, गरीबी से जुड़ी कई तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में मातृ मृत्यु दर अधिक होती है और संस्थागत प्रसव तक उनकी सुविधा कम होती है।

- सीमांत समुदायों (जैसे: दलित, आदिवासी महिलाएँ) की महिलाओं को पितृसत्तात्मक, जातिगत, गरीबी से जुड़ी कई तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।

- राजनीतिक और संस्थागत रूप से हाशिये पर होना

- कई समूहों का राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व कम है, जिससे नीति-निर्माण में उनकी आवाज़ सीमित हो जाती है।

- उदाहरण: विधिक प्रावधानों के बावजूद, ट्रांसजेंडर और आदिवासी व्यक्ति विधायिकाओं में कम ही दिखाई देते हैं।

- साथ ही, ट्रांसजेंडर/उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के बावजूद, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आवास, रोज़गार और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच के लिये संघर्ष करना पड़ता है।

- भौगोलिक और पर्यावरणीय अपवर्जन

- मछुआरों, वनवासियों और शहरी झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के पास प्रायः औपचारिक भूमि के स्वामित्व का अभाव होता है, जिससे कल्याण एवं सुरक्षा तक उनकी पहुँच प्रभावित होती है।

- तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) के उल्लंघन के कारण मछुआरा समुदायों को पर्याप्त पुनर्वास के बिना ही बेदखल कर दिया जाता है।

- मछुआरों, वनवासियों और शहरी झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के पास प्रायः औपचारिक भूमि के स्वामित्व का अभाव होता है, जिससे कल्याण एवं सुरक्षा तक उनकी पहुँच प्रभावित होती है।

- डिजिटल डिवाइड और शैक्षणिक असमानता

- डिजिटल निरक्षरता सीमांत समुदायों को शिक्षा, रोज़गार और ई-गवर्नेंस सेवाओं से वंचित कर देती है।

- NSSO (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय) के आँकड़े एक चौंकाने वाली असमानता को उजागर करते हैं, केवल 24% ग्रामीण परिवारों के पास इंटरनेट की सुविधा है।

- डिजिटल निरक्षरता सीमांत समुदायों को शिक्षा, रोज़गार और ई-गवर्नेंस सेवाओं से वंचित कर देती है।

सीमांत समुदायों को मुख्यधारा में लाने के उपाय

- पहचान और कानूनी मान्यता का सुदृढ़ीकरण

- सार्वभौमिक सामाजिक रजिस्ट्री: डिजिटल रूप से समावेशी डेटाबेस (ऑफलाइन विकल्पों के साथ) बनाए जाने चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खानाबदोश जनजातियों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और शहरी गरीबों सहित सीमांत लोगों को दस्तावेज़ों के अभाव में वंचित न रखा जाए।

- हाशिये पर पड़े क्षेत्रों में विधिक सहायता क्लिनिक: अनुच्छेद 39A के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल गाँवों और मलिन बस्तियों में न्याय तक अभिगम सुनिश्चित करने के लिये निशुल्क विधिक सहायता का विस्तार किया जाना चाहिये।

- समावेशी शिक्षा सुधार

- पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों के लिये सेतु पाठ्यक्रम: हाशिये पर पड़ी पृष्ठभूमि (जैसे: आदिवासी बहुल क्षेत्र, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र) के बच्चों के लिये मुख्यधारा की स्कूली शिक्षा में संक्रमण को आसान बनाने के लिये अनुकूलित कार्यक्रम बनाए जाने चाहिये।

- पाठ्यक्रम में प्रतिनिधित्व: गरिमा और पहचान को बढ़ावा देने के लिये दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक नेताओं (जैसे: सावित्रीबाई फुले, बिरसा मुंडा) के योगदान को पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया जाना चाहिये।

- कोटा से परे आर्थिक सशक्तीकरण

- समुदाय-स्वामित्व वाले उद्यम: सब्सिडी वाले ऋण, कौशल प्रशिक्षण और बाज़ार संपर्कों (जैसे: आदिवासी शहद समूह, दलित खाद्य स्टार्टअप) के माध्यम से आदिवासी, दलित एवं अल्पसंख्यक सहकारी समितियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- सामाजिक खरीद नीति: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित उद्यमों से सरकारी खरीद का एक निश्चित प्रतिशत आरक्षित किया जाना चाहिये।

- लिंग आधारित और अंतर्विभागीय कल्याण योजनाएँ

- अंतर्विभागीय बजट: स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा आदि में स्पष्ट आवंटन के साथ लिंग आधारित बजट को जाति-संवेदनशील और विकलांगता-संवेदनशील बजट में विस्तारित किया जाना चाहिये।

- सुलभ अवसंरचना और सार्वजनिक सेवाएँ

- सभी के लिये अभिकल्पित अधिदेश: एक समयबद्ध ‘सुलभ भारत 2.0’ मिशन के तहत सभी सार्वजनिक अवसंरचना में सार्वभौमिक सुगम्यता मानकों को लागू किया जाना चाहिये।

- निगरानी और जवाबदेही

- सामाजिक समावेशन अंकेक्षण: MGNREGA में सामाजिक लेखा परीक्षा की तरह, सभी प्रमुख योजनाओं में समावेशन का तृतीय-पक्ष लेखा परीक्षा किया जाना चाहिये।

- वास्तविक काल में अलग-अलग डेटा डैशबोर्ड: प्रगति पर नज़र रखने और कमियों की पहचान करने के लिये समुदाय- आधारित परिणाम (शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य) प्रकाशित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

“कहीं भी अन्याय होना, हर जगह न्याय के लिये तरा है।”— मार्टिन लूथर किंग जूनियर।

भारत में वंचित समुदायों को मुख्यधारा में लाने के लिये लक्षित, समावेशी और आँकड़ों पर आधारित हस्तक्षेप आवश्यक हैं। यह कार्य सहानुभूति, प्रतिनिधित्व और संवैधानिक नैतिकता के मूल्यों से संचालित होना चाहिये। तभी देश "सबका साथ, सबका विकास" के साथ "सबका विश्वास" और "सबका प्रयास" के वादे को सार्थक कर सकता है।

To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

Print