प्रारंभिक परीक्षा

कॉफी उत्पादन में संभावित गिरावट

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में भारतीय कॉफी बोर्ड ने संकेत दिया है कि प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में उच्च तापमान, भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण पौधों व बेरी को होने वाले नुकसान के कारण वर्ष 2024-25 के लिये भारत के कॉफी उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट देखी जा सकती है।

भारत में कॉफी उत्पादन की स्थिति क्या है?

- भारत विश्व में छठा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक और पाँचवाँ सबसे बड़ा निर्यातक है, जो वैश्विक कॉफी उत्पादन का 3.14% उत्पादन करता है।

- भारत में उत्पादित कॉफी का 70% निर्यात किया जाता है जबकि 30% घरेलू स्तर पर खपत किया जाता है। भारत अपनी उच्च गुणवत्ता वाली कॉफी किस्मों के लिये प्रसिद्ध है।

- भारत ने 2023-24 फसल वर्ष में लगभग 3.6 लाख मीट्रिक टन ग्रीन कॉफी का उत्पादन किया।

- भारत में कॉफी की किस्में: अरेबिका और रोबस्टा।

- अरेबिका की विशेषताएँ: यह अधिक ऊँचाई पर उगाई जाती है और इसकी सुगंध के कारण इसका बाज़ार मूल्य अधिक होता है।

- रोबस्टा की विशेषताएँ: इसे इसकी विशेष क्षमता हेतु जाना जाता है, जिसका विभिन्न मिश्रणों में प्रयोग किया जाता है।

- कॉफी उत्पादन में गिरावट के कारण:

- अप्रैल-मई की अवधि के दौरान लंबे समय तक अनावृष्टि और बढ़ते तापमान के कारण फूलों के गुच्छे झुलस गए तथा पिनहेड अवस्था में फल खराब हो गए।

- जुलाई में भारी वर्षा के कारण गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हुईं, जैसे कि बेर का गिरना, डंठलों का सड़ना तथा बाढ़ के कारण पौधों में नमी की स्थिति उत्पन्न होना।

- सकलेशपुर और वायनाड जैसे प्रमुख कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण पौधों तथा बागानों को भारी नुकसान हुआ है।

- इन संयुक्त कारकों के कारण कॉफी बेल्ट में 15% से 20% तक की उपज का नुकसान होने का अनुमान है जबकि वास्तविक नुकसान संभवतः इससे कहीं ज़्यादा है।

कॉफी उत्पादन के विषय में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- इतिहास:

- कॉफी की कृषि भारत में 17वीं शताब्दी के अंत में हुई थी; डच लोगों (जिन्होंने 17वीं शताब्दी में भारत के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया था) ने पूरे देश में कॉफी की कृषि को फैलाने में सहायता की, लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेज़ों के आगमन के साथ ही व्यावसायिक कॉफी की कृषि पूरी तरह से फल-फूलने लगी।

- परिचय:

- भारत में कॉफी पश्चिमी और पूर्वी घाट के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में घनी प्राकृतिक छाया के नीचे उगाई जाती है।

- यह विश्व के 25 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है।

- कॉफी इस क्षेत्र की अद्वितीय जैव-विविधता को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है तथा सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये भी ज़िम्मेदार है।

- कॉफी ऑक्सीडेटिव क्षति से सुरक्षा प्रदान करती है, टाइप 2 मधुमेह के जोखिम को कम करती है और आयु से संबंधित बीमारियों के जोखिम को कम करती है।

- भारत में कॉफी पश्चिमी और पूर्वी घाट के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में घनी प्राकृतिक छाया के नीचे उगाई जाती है।

- आवश्यक जलवायु परिस्थितियाँ:

- जलवायु - ऊष्ण एवं आर्द्र; तापमान - 15°C से 28°C के मध्य; वर्षा - 150 से 250 सेमी.।

- तुषार/पाला (Frost), हिमपात, 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान और तेज़ धूप कॉफी फसल के लिये अनुकूल नहीं होती है तथा सामान्यतः यह छायादार पेड़ों के नीचे उगाई जाती है।

- बेरी के पकने के समय शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है।

- इसके लिये स्थिर जल हानिकारक होता है और समुद्र तल से 600 से 1600 मीटर की ऊँचाई पर पहाड़ी ढलानों पर फसल उगाई जाती है।

- बेहतर जल निकास प्रणाली, दोमट मिट्टी, जिसमें भरपूर मात्रा में ह्यूमस, आयरन और कैल्शियम जैसे खनिज पदार्थ होते हैं, कॉफी की कृषि के लिये आदर्श हैं।

- कॉफी उत्पादन के लिये मृदा:

- कॉफी कई प्रकार की मृदा में उगाई जा सकती है, लेकिन इसके लिये उपजाऊ ज्वालामुखीय लाल मृदा या गहरी रेतीली दोमट मृदा आदर्श मानी जाती है।

- कॉफी के पेड़ों के विकास के लिये यह महत्त्वपूर्ण है कि मृदा उचित जल निकासी वाली हो जबकि अधिक चिकनी मृदा या रेतीली मृदा इसके लिये उपयुक्त नहीं है।

- प्रमुख क्षेत्र:

- भारत में कॉफी की पारंपरिक कृषि पश्चिमी घाट के कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है।

- कर्नाटक कुल कॉफी उत्पादन के लगभग 70% के साथ सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, उसके बाद केरल 23% उत्पादन करता है।

- आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा के गैर-परंपरागत क्षेत्रों के साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भी कॉफी की कृषि तेज़ी से बढ़ रही है।

- भारत में कॉफी की पारंपरिक कृषि पश्चिमी घाट के कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है।

नोट:

जलवायु परिवर्तन पर कॉफी का प्रभाव:

- कॉफी चक्र से होने वाले कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कॉफी उत्पादन का योगदान 40-80% है, जिसका मुख्य कारण मशीनीकरण और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति तथा खेतों में गहन सिंचाई है। उर्वरक नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं और बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस का उपयोग करके उत्पादित किये जाते हैं।

- कॉफी तैयार करने के लिये जल को गर्म करने और गर्म रखने से कार्बन फुटप्रिंट पर प्रभाव पड़ता है तथा उच्च कार्बन विद्युत का उपयोग करने वाले क्षेत्रों में उत्सर्जन अधिक होता है।

- कॉफी कैप्सूल कॉफी और जल के उपयोग को अनुकूलित करके अपशिष्ट व उत्सर्जन को कम कर सकते हैं, लेकिन यदि उनका पुनर्चक्रण नहीं किया जाता है, तो उनके निर्माण तथा निपटान से कार्बन फुटप्रिंट में वृद्धि होती है।

भारतीय कॉफी बोर्ड

- यह कॉफी बोर्ड अधिनियम, 1942 की धारा (4) के तहत गठित एक वैधानिक संगठन है।

- यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।

- बोर्ड में अध्यक्ष सहित 33 सदस्य शामिल हैं, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इसका मुख्यालय बंगलूरू में है।

- बोर्ड मुख्य रूप से अनुसंधान, विस्तार, विकास, बाज़ार आसूचना, बाहरी और आंतरिक संवर्द्धन तथा कल्याणकारी उपायों के माध्यम से अपनी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है।

और पढ़ें: भारत की कॉफी, अराकू कॉफी, विश्व कॉफी सम्मेलन 2023

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रश्न 1. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिये और सूचियों के नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (2008)

कूट: A B C D (a) 2 4 3 1 उत्तर: (b) प्रश्न 2. हालाँकि कॉफी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, लेकिन इनकी खेती से संबंधित कुछ अंतर है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2010)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (a) |

प्रारंभिक परीक्षा

AI जनित सामग्री पर वॉटरमार्किंग

स्रोत : टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चैटजीपीटी-निर्माता ओपनएआई ने यह पता लगाने के लिये एक उपकरण विकसित किया है कि क्या उसके AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) चैटबॉट का उपयोग निबंध, शोध पत्र लिखने या फोटो बनाने के लिये किया गया है।

- ऐसी सामग्री की प्रामाणिकता और स्वामित्व से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिये, ओपनएआई, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एडोब जैसी प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियाँ वॉटरमार्किंग तकनीक विकसित और कार्यान्वित कर रही हैं।

AI जनरेटेड कंटेंट पर वॉटरमार्किंग क्या है?

- परिचय:

- AI वॉटरमार्किंग तकनीक का उपयोग यह पहचानने के लिये किया जाता है कि कॉन्टेंट AI-जनरेटेड है या वास्तविक/मूल रूप से सृजित है।

- यह एक डिजिटल हस्ताक्षर है, जो फिंगरप्रिंट की तरह एक अद्वितीय पहचानकर्त्ता के रूप में कार्य करता है, जिससे कंटेंट क्रिएट करने के लिये उपयोग किये जाने वाले AI मॉडल को उसके ओरिजिन तक वापस ट्रेस किया जा सकता है।

- AI वॉटरमार्किंग तकनीक का उपयोग यह पहचानने के लिये किया जाता है कि कॉन्टेंट AI-जनरेटेड है या वास्तविक/मूल रूप से सृजित है।

- वॉटरमार्किंग की आवश्यकता:

- प्रमाणीकरण और सत्यापन: यह डिजिटल फाइलों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिये एक विश्वसनीय तरीका प्रदान करता है, जो डिजिटल रूप से संचालित दुनिया में डीपफेक वीडियो, हेरफेर की गई छवियों और भ्रामक मीडिया का मुकाबला करने में महत्त्वपूर्ण है।

- टैम्पर-एविडेंट रिकॉर्ड: ब्लॉकचेन और सार्वजनिक कुंजी अवसंरचना (Public Key Infrastructure) के साथ AI वॉटरमार्किंग को एकीकृत करना सुनिश्चित करता है कि कंटेंट को बदलने या हेरफेर करने के किसी भी प्रयास का पता लगाया जा सके, जिससे डिजिटल रिकॉर्ड की अखंडता बनी रहे।

- भरोसा और विश्वास: मीडिया की प्रामाणिकता सुनिश्चित करके AI वॉटरमार्किंग सामग्री निर्माताओं, वितरकों और उपभोक्ताओं को गलत सूचना व ज़ालसाजी से निपटने में मदद करता है, जिससे कंटेंट के स्रोत के संदर्भ में विश्वास तथा समझ बढ़ती है।

- AI प्रामाणिकता सुनिश्चित करने हेतु कदम:

- सामग्री उद्गम और प्रामाणिकता गठबंधन (C2PA): ऑडियो-विजुअल सामग्री की प्रामाणिकता के सत्यापन के लिये मानक स्थापित करने हेतु एडोब, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, सोनी और अन्य अग्रणी फर्मों के बीच सहयोग।

- ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग: ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी डिजिटल परिसंपत्ति के स्वामित्व और उद्गम का अपरिवर्तनीय, सार्वजनिक रूप से सुलभ रिकॉर्ड प्रदान करके पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।

- एथेरियम सुधार प्रस्ताव: इस परियोजना में सुरक्षा एवं पारदर्शिता में सुधार करने के लिये ब्लॉकचेन तकनीक का लाभ उठाते हुए AI और ML (मशीन लर्निंग) डेटा माइनिंग के लिये सामग्री सहमति सहित C2PA अनुमति डेटा को जोड़ने का प्रस्ताव है, जिसमें ऑन-चेन मेटाडेटा में डेटा खनन शामिल है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रश्न. विकास की वर्तमान स्थिति के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से कौन-से कार्य प्रभावी ढंग से कर सकती है? (2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2, 3 और 5 उत्तर: (b) |

रैपिड फायर

पर्सिड उल्का बौछार

स्रोत : द हिंदू

वर्ष 2024 में पर्सिड उल्का बौछार (पर्सिड मेटोर शावर-Perseid Meteor Shower) जुलाई के आसपास शुरू हुआ और अगस्त के अंत तक चरम गतिविधि के साथ 11 से 13 अगस्त, 2024 तक जारी रहा।

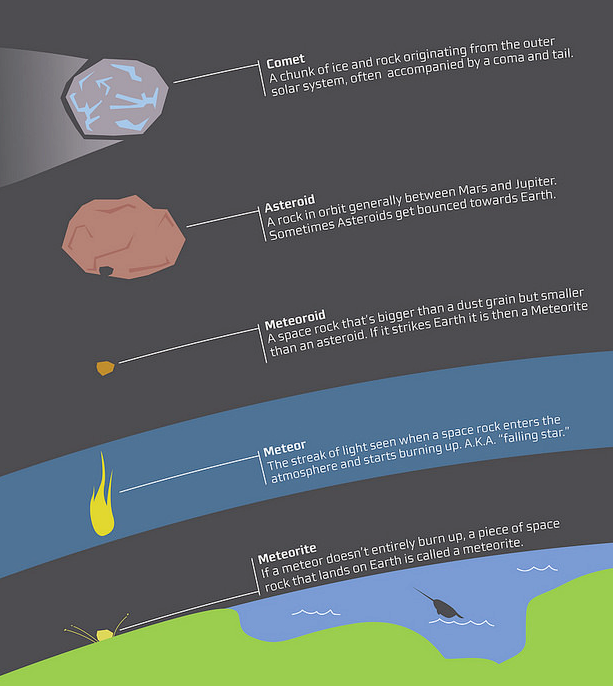

- पर्सिड उल्का कॉमेट स्विफ्ट-टटल द्वारा पीछे छोड़े गए मलबे हैं, जो सूर्य की एक अण्डाकार पथ में परिक्रमा करते हैं, जिसमें एक परिक्रमा में 133 वर्ष लगते हैं।

- माना जाता है कि पर्सिड नाम ,पर्सियस नक्षत्र से लिया गया है।

- कॉमेट जमे हुए अपशिष्ट हैं, जो धूल, चट्टान और बर्फ से बनी सौर प्रणाली के गठन से बने होते हैं।

- जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने मार्ग को काटते हुए मलबे के बादल (cloud of debris) से होकर गुजरती है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मलबे को खुद की ओर आकर्षित करता है, जिससे उल्का बौछार उत्पन्न होती है।

- एक उल्का बौछार वर्ष के एक विशेष समय में अंतरिक्ष से पृथ्वी पर उल्काओं (अंतरिक्ष में चट्टान के छोटे टुकड़े) की वर्षा है।

- अधिकांश उल्का वातावरण में जलकर नष्ट हो जाते हैं।

- कुछ उल्का जिनका वायु के माध्यम से अधिक स्पर्शरेखा मार्ग (tangential path) होता हैं, वे छोटे आग के गोले (fireball) का उत्पादन करते हैं।

- उल्काओं को "शूटिंग स्टार" के नाम से जाना जाता है: प्रकाश की चौंका देने वाली धारियाँ जो अचानक आकाश में दिखाई देती हैं जब बाहरी अंतरिक्ष से धूल का कण पृथ्वी के वायुमंडल में ऊपर वाष्पित हो जाता है। हम वायुमंडल में प्रकाश की घटना को "उल्का" कहते हैं, जबकि धूल के कण को "उल्कापिंड" कहा जाता है।

और पढ़ें: स्काई कैनवस: कृत्रिम उल्का वर्षा

रैपिड फायर

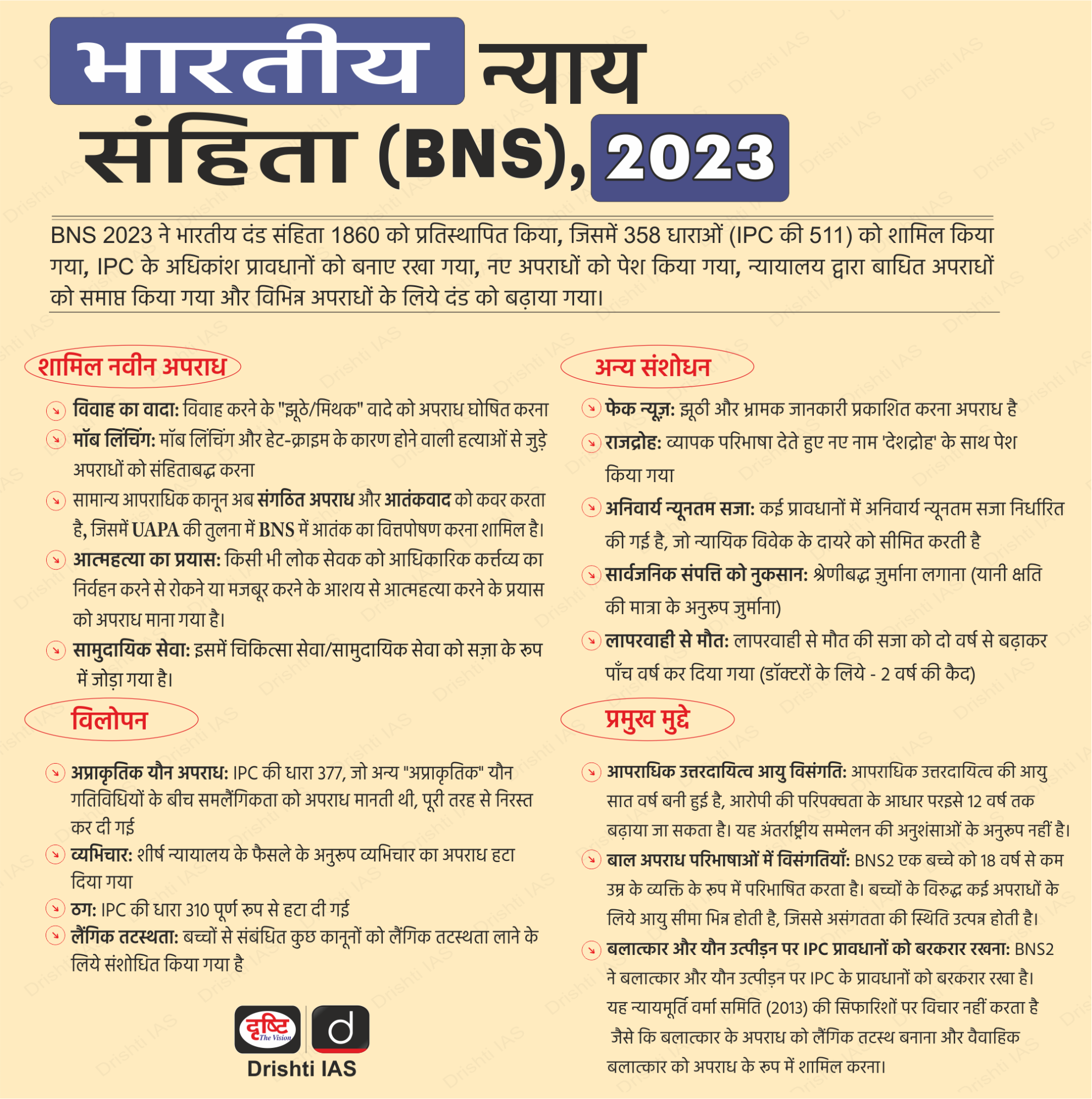

अप्राकृतिक यौन संबंधों के अनिर्दिष्ट प्रावधानों पर सवाल

स्रोत: द हिंदू

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की जगह नए अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता- 2023 में अप्राकृतिक यौन संबंध और सोडॉमी (गुदामैथुन) के लिये दंडात्मक प्रावधानों को निर्दिष्ट न करने पर चिंता जताई।

- न्यायालय ने BNS में IPC की धारा 377, जिसे पूर्व में गैर-सहमति वाले अप्राकृतिक यौन संबंधों को अपराध माना जाता था, के समतुल्य प्रावधानों की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया।

- भारत में ‘अप्राकृतिक यौन संबंध’ से तात्पर्य प्रकृति के विरुद्ध मानी जाने वाली यौन गतिविधियों से है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 ‘अप्राकृतिक अपराध’ से संबंधित है तथा इसे किसी भी पुरुष, महिला या पशु के साथ प्रकृति के विरुद्ध स्वैच्छिक शारीरिक संभोग के रूप में परिभाषित करती है।

- इस चूक से LGBTQ समुदाय, यौन उत्पीड़न के पुरुष पीड़ितों और अन्य कमज़ोर समूहों की सुरक्षा पर चिंताएँ जताई गई हैं।

- केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को स्वीकार किया, लेकिन इस बात पर ज़ोर दिया कि न्यायालय विधायिका को कानून में विशिष्ट प्रावधान लागू करने का निर्देश नहीं दे सकते।

- वर्ष 2018 में, सर्वोच्च न्यायालय ने IPC की धारा 377 के उन हिस्सों को हटाकर समलैंगिकता को अपराध मुक्त कर दिया, जिन्हें LGBTQ समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना गया था।

- 1 जुलाई 2024 को BNS लागू हुआ, जिसने IPC की जगह ली, लेकिन गैर-सहमति वाले यौन कृत्यों के खिलाफ कानूनी सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक के लिये इसकी आलोचना की गई है।

और पढ़ें: भारतीय न्याय संहिता- 2023, सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध से मुक्त किया

रैपिड फायर

नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) पोर्टल

स्रोत: द हिंदू

पूरे भारत में जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिये ज़िम्मेदार केंद्रीकृत नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) पोर्टल को गंभीर तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण प्रमाण पत्र जारी करने में व्यापक व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।

- जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 के अनुसार 1 अक्तूबर 2023 से भारत में सभी जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण CRS पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से किया जाएगा।

- डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र विभिन्न सेवाओं के लिये जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में कार्य करेंगे।

- केंद्रीकृत डेटाबेस राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR), राशन कार्ड, संपत्ति पंजीकरण और मतदाता सूची को अद्यतन करेगा।

- वर्ष 2010 में एकत्र और वर्ष 2015 में अद्यतन NPR में 119 करोड़ निवासियों का डेटाबेस है।

- अब तक 23 राज्य और छह केंद्र शासित प्रदेश नए पोर्टल पर आ चुके हैं। तमिलनाडु जैसे राज्य जिनके पास अपने पोर्टल हैं, वे वर्ष 2023 के संशोधन के अनुसार अनिवार्य रूप से वास्तविक समय के आधार पर केंद्र को डेटा भेजते हैं।

- राज्यों ने CRS पोर्टल के संबंध में चिंताएँ व्यक्त की हैं, जिनमें धीमी गति से कार्य करने, अनेक त्रुटि संदेश और डेटा समन्वयन समस्याएँ शामिल हैं। इन समस्याओं के कारण प्रमाण पत्र जारी करने में विलंब हो रहा है।

रैपिड फायर

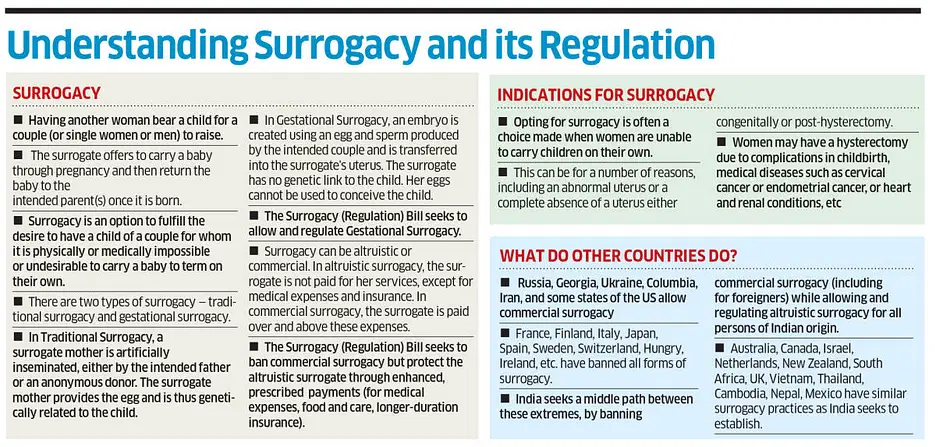

शुक्राणु/अंडाणु दाताओं को बच्चे पर कानूनी अधिकार नहीं

स्रोत : द हिंदू

हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शुक्राणु या अंडाणु दाता के पास बच्चे पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है और वह जैविक माता-पिता होने का दावा नहीं कर सकता।

- सरोगेसी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक महिला (सरोगेट) किसी अन्य व्यक्ति या जोड़े (इच्छित माता-पिता) की ओर से बच्चे को जन्म देने के लिये सहमत होती है।

- सरोगेट जिसे कभी-कभी गर्भावधि वाहक भी कहा जाता है, वह महिला होती है जो किसी अन्य व्यक्ति या जोड़े (इच्छित माता-पिता) के लिये गर्भधारण करती है और बच्चे को जन्म देती है।

- सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत 35-45 वर्ष की आयु की विधवा या तलाकशुदा या कानूनी रूप से विवाहित जोड़ा सरोगेसी का लाभ उठा सकता है, यदि उनके पास ऐसी कोई चिकित्सा स्थिति है जिसके लिये यह विकल्प आवश्यक है।

- इच्छित दंपत्ति को कम से कम 5 वर्षों से कानूनी रूप से विवाहित होना चाहिये। साथ ही वह 26-55 वर्ष की आयु का भारतीय पुरुष और 25-50 वर्ष की आयु की महिला होनी चाहिये, जिनका कोई पिछला जैविक, दत्तक या सरोगेट बच्चा नहीं हो।

- यह वाणिज्यिक सरोगेसी पर भी प्रतिबंध लगाता है, जिसके लिये 10 वर्ष की जेल और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।

- कानून केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है, जहाँ कोई पैसा नहीं दिया जाता है और सरोगेट माँ को इच्छित माता-पिता से आनुवंशिक रूप से संबंधित होना चाहिये।

- जन्म के बाद, बच्चे को कानूनी रूप से इच्छित दंपत्ति के जैविक बच्चे के रूप में मान्यता दी जाती है।

और पढ़ें: सहायक प्रजनन तकनीक

रैपिड फायर

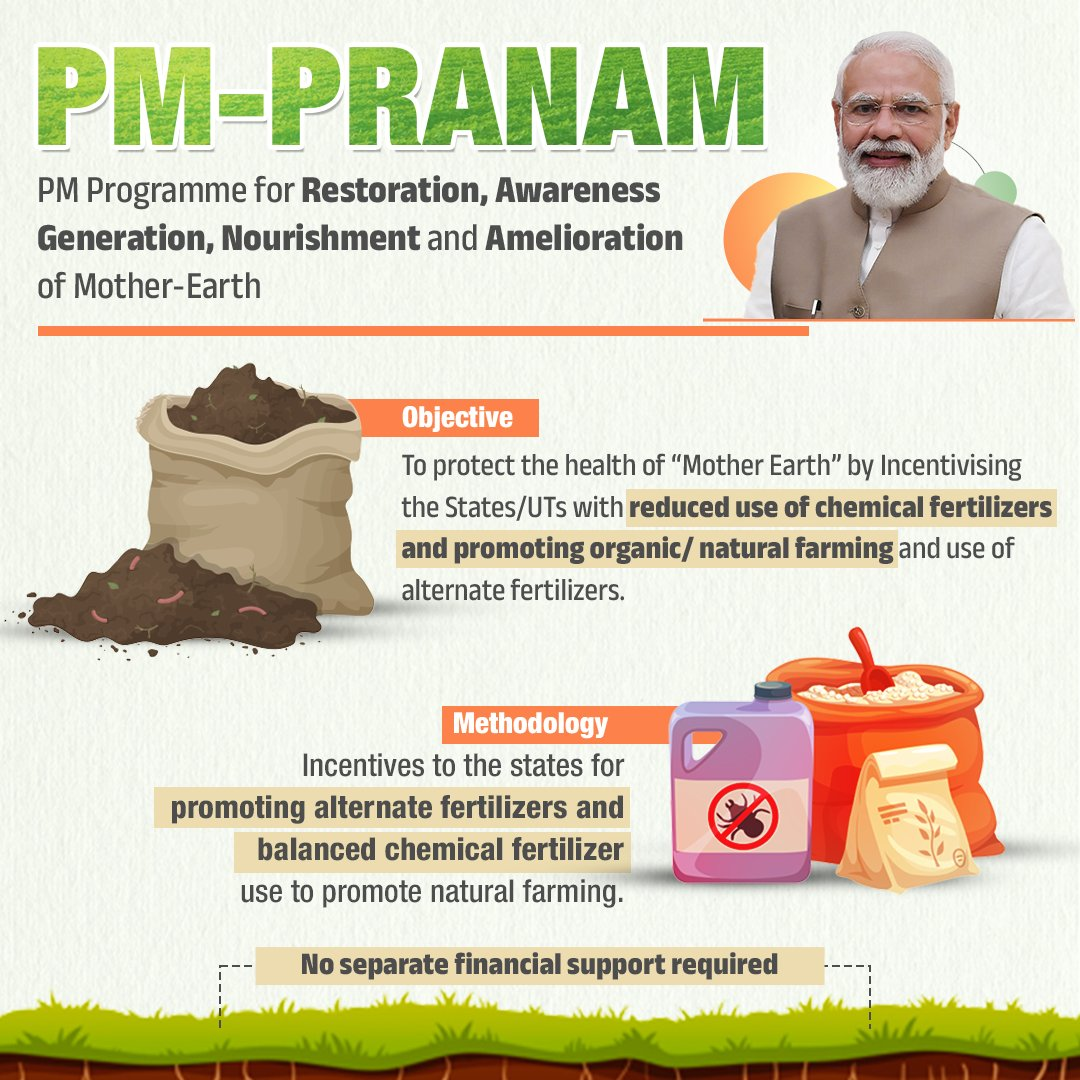

पीएम-प्रणाम

स्रोत: पी.आई.बी

केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार की पीएम-प्रणाम पहल के विषय में जानकारी प्रदान की।

- पीएम-प्रणाम का अर्थ धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम (PM Programme for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth) है।

- पीएम-प्रणाम की घोषणा पहली बार केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 के बजट में की गई थी।

- उद्देश्य: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रयासों को बढ़ावा देना:

- उर्वरकों का सतत् और संतुलित उपयोग।

- वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना।

- जैविक और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना।

- वित्तीय तंत्र: जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पिछले तीन वर्षों के औसत की तुलना में अपने रासायनिक उर्वरक उपयोग को कम करेंगे, उन्हें उर्वरक सब्सिडी से 50% बचत प्राप्त होगी।

- इस अनुदान का उपयोग किसानों सहित स्थानीय आबादी के लाभ के लिये किया जा सकता है।

- सम्मिलित उर्वरक के प्रकार: यूरिया, डायमोनियम फॉस्फेट (Diammonium Phosphate- DAP), नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम(NPK) और म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP)।

- क्षेत्र: भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश।

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA):

- इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और यह सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश हेतु प्राथमिकताएँ निर्धारित करता है।

- यह एक एकीकृत आर्थिक नीति ढाँचा विकसित करने हेतु आर्थिक रुझानों की निरंतर समीक्षा करता है तथा विदेशी निवेश सहित आर्थिक क्षेत्र में नीतियों व गतिविधियों की देखरेख करता है, जिसके लिये उच्च स्तरीय निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।

और पढ़ें: पीएम-प्रणाम योजना और FRP में वृद्धि