प्रारंभिक परीक्षा

CITES के 50 वर्ष

स्रोत: संयुक्त राष्ट्र

चर्चा में क्यों?

वन्य जीव और वनस्पति की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) ने 1 जुलाई 2025 को अपने 50 वर्ष पूरे किये।

नोट: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने CITES पर हस्ताक्षर की वर्षगांठ के अवसर पर वर्ष 2013 में 3 मार्च को संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में घोषित किया।

CITES क्या है?

- परिचय: CITES, जिसे वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, पर 3 मार्च 1973 को विश्व वन्यजीव सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किये गए थे और यह 1 जुलाई 1975 को लागू हुआ। इसे वर्ष 1963 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा पारित एक प्रस्ताव के आधार पर तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य वन्यजीव व्यापार को नियंत्रित करना था।

- यह कन्वेंशन अब 185 पक्षों (Parties) तक पहुँच चुका है, जिसमें भारत (जो वर्ष 1976 से सदस्य है) और यूरोपीय संघ भी शामिल हैं।

- जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा प्रशासित CITES, जीवित प्रजातियाँ और वन्यजीव-व्युत्पन्न उत्पादों सहित वन्य जीवों और वनस्पतियों की 40,000 से अधिक प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है।

- इस संधि का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसा व्यापार सतत्, वैध और अनुरेखण योग्य हो, जिससे जैव विविधता, स्थानीय आजीविका तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएँ संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के अनुरूप सुरक्षित व समर्थित रहें।

- कार्य प्रणाली: CITES निर्यात, आयात, पुनः निर्यात और समुद्री मार्ग से प्रवेश के लिये परमिट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। प्रत्येक सदस्य देश व्यापार के लाइसेंस और संरक्षण संबंधी परामर्श की निगरानी के लिये प्रबंधन प्राधिकरण तथा वैज्ञानिक प्राधिकरण नियुक्त करता है।

- परिशिष्ट प्रणाली:

- परिशिष्ट-I: ऐसी प्रजातियाँ जिनके विलुप्ति होने का खतरा हैं। इनका व्यापार अत्यधिक प्रतिबंधित है।

- परिशिष्ट II: ऐसी प्रजातियाँ जो वर्तमान में संकटग्रस्त नहीं हैं, लेकिन यदि व्यापार नियंत्रित न किया जाए तो वे संकट में आ सकती हैं।

- परिशिष्ट-III: वे प्रजातियाँ जो कम-से-कम एक देश द्वारा संरक्षित हैं और जिनके व्यापार को नियंत्रित करने के लिये सहयोग की आवश्यकता होती है।

- परिशिष्ट-I और II में परिवर्तन का निर्णय पक्षकारों के सम्मेलन (Conference of the Parties : COP) द्वारा किया जाता है, जबकि परिशिष्ट III में व्यक्तिगत पक्षकारों द्वारा एकतरफा संशोधन किया जा सकता है।

- परिशिष्ट प्रणाली:

- महत्त्व: वन्यजीव व्यापार एक अरबों डॉलर का वैश्विक उद्योग है, और इस व्यापार का अनियमित स्वरूप, आवासीय क्षति के साथ मिलकर, अनेक प्रजातियों के विलुप्त होने का गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।

- CITES को सबसे प्रभावी पर्यावरणीय समझौतों में से एक माना जाता है, जिसे CITES व्यापार डेटाबेस (कानूनी वन्यजीव व्यापार पर एक वैश्विक संदर्भ) जैसी प्रणालियों तथा प्रवर्तन एवं वैध अधिग्रहण हेतु स्पष्ट दिशानिर्देशों द्वारा समर्थित किया गया है।

- इसने अफ्रीकी हाथियों, पैंगोलिनों और मगरमच्छों जैसी गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी (MIKE) कार्यक्रम जैसी पहलों ने अफ्रीका और एशिया में अवैध शिकार को काफी हद तक कम कर दिया है।

- CITES परिशिष्टों में सूचीबद्ध सभी प्रजातियाँ अब वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 की अनुसूची IV में शामिल हैं, जो CITES के साथ भारत के मज़बूत सहयोग को दर्शाता है।

- CITES को सबसे प्रभावी पर्यावरणीय समझौतों में से एक माना जाता है, जिसे CITES व्यापार डेटाबेस (कानूनी वन्यजीव व्यापार पर एक वैश्विक संदर्भ) जैसी प्रणालियों तथा प्रवर्तन एवं वैध अधिग्रहण हेतु स्पष्ट दिशानिर्देशों द्वारा समर्थित किया गया है।

- संयुक्त राष्ट्र और CITES: CITES, अन्य संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के कार्यों का पूरक है, जैसे कि मत्स्य प्रबंधन में सुधार हेतु खाद्य और कृषि संगठन (FAO), एशिया और प्रशांत के लिये आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (ESCAP) के साथ क्षमता निर्माण और तकनीकी सहयोग, तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ युवाओं पर केंद्रित पहलों में सहभागिता।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रश्न. प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय संघ (इंटरनैशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन ऑफ नेचर ऐंड नेचुरल रिसोर्सेज़) (IUCN) तथा वन्य प्राणिजात एवं वनस्पतिजात की संकटापन्न स्पीशीज़ के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (कन्वेशन ऑन इंटरनैशनल ट्रेड इन एन्डेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फॉना ऐंड फ्लोरा) (CITES) के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2015)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये। (a) केवल 1 उत्तर: (b) |

रैपिड फायर

करियाचल्ली द्वीप

स्रोत: डाउन टू अर्थ

तमिलनाडु सरकार ‘TNSHORE (तमिलनाडु सतत् समुद्री संसाधन दोहन)’ परियोजना के तहत मन्नार की खाड़ी में स्थित पारिस्थितिक रूप से अत्यंत महत्त्वपूर्ण करियाचल्ली द्वीप के संरक्षण हेतु कार्य कर रही है, जो वर्ष 1969 से अब तक क्षेत्र की दृष्टि से 70% से अधिक कम हो चुका है और वर्ष 2036 तक इसके पूरी तरह जलमग्न हो जाने की आशंका है।

करियाचल्ली द्वीप

- परिचय: करियाचल्ली द्वीप मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है और यह भारत के चार प्रमुख प्रवाल भित्ति (कोरल रीफ) क्षेत्रों में से एक का हिस्सा है (अन्य तीन: कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह)।

- यह द्वीप संकटग्रस्त प्रजातियों जैसे डुगोंग (समुद्री गाय, IUCN: संकटग्रस्त) के लिये एक महत्त्वपूर्ण निवास स्थान है, जो समुद्री घास पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर करते हैं।

- खतरे: इस द्वीप ने वर्ष 1969 से अब तक अपने भूमि क्षेत्र का 70% भूभाग खो दिया है और जलवायु परिवर्तन के कारण इसके 30% प्रवाल पहले ही विरंजन हो चुके हैं।

- संरक्षण: TNSHORE परियोजना के अंतर्गत 8,500 कृत्रिम प्रवाल भित्ति (Artificial reef) मॉड्यूल स्थापित करने की योजना है। ये ट्रेपेज़ॉइडल (समलंबाकार) आकार की संरचनाएँ फेरोसीमेंट और स्टील से बनी होंगी, जिनमें पोषक तत्त्वों के प्रवाह के लिये छिद्र होंगे। साथ ही समुद्री घास की रोपाई और प्रवाल आवास पुनर्स्थापन का भी कार्य किया जाएगा, जिससे लहरों की ऊर्जा को कम कर तटरेखा को स्थिर किया जा सके।

मन्नार की खाड़ी

- परिचय: मन्नार की खाड़ी , लक्षद्वीप सागर का एक विस्तारित भाग है , जिसमें 21 द्वीप हैं और यह रामेश्वरम मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप सागर का एक विस्तारित हिस्सा है, जिसमें 21 द्वीप शामिल हैं। यह क्षेत्र रामेश्वरम्, रामसेतु पुल और मन्नार द्वीप से घिरा हुआ है।

- इसमें ताम्रपर्णी और अरुवी जैसी नदियाँ बहती हैं और तूतीकोरिन बंदरगाह भी यहीं स्थित है।

- जैव विविधता: मन्नार की खाड़ी में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण एशिया का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिज़र्व है, जो कोरल, मछलियों और डुगोंग, व्हेल शार्क तथा समुद्री कछुओं जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों का निवास स्थान है।

- यह खाड़ी अपने मोती उत्पादन क्षेत्रों (Pearl banks) और पवित्र शंख (गैस्ट्रोपॉड मोलस्क) के लिये भी प्रसिद्ध है।

- मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान: इसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। यह उद्यान प्रवाल भित्तियों, मैन्ग्रोव वनों, कीचड़युक्त तटों (Mudflats), नालों (Creeks), समुद्री घास के मैदानों, समुद्री शैवाल (Seaweeds), मुहानों (Estuaries), रेतिले तटों, लवणीय घास के मैदानों (Saline grasslands), दलदलों और पथरीले समुद्र तटों जैसे विविध पारिस्थितिक तंत्रों से समृद्ध है।

और पढ़ें: मन्नार की खाड़ी में कोरल ब्रीच

रैपिड फायर

BHARAT अध्ययन: स्वस्थ वृद्धावस्था के जैव-सूचकों का मानचित्रण

स्रोत: द हिंदू

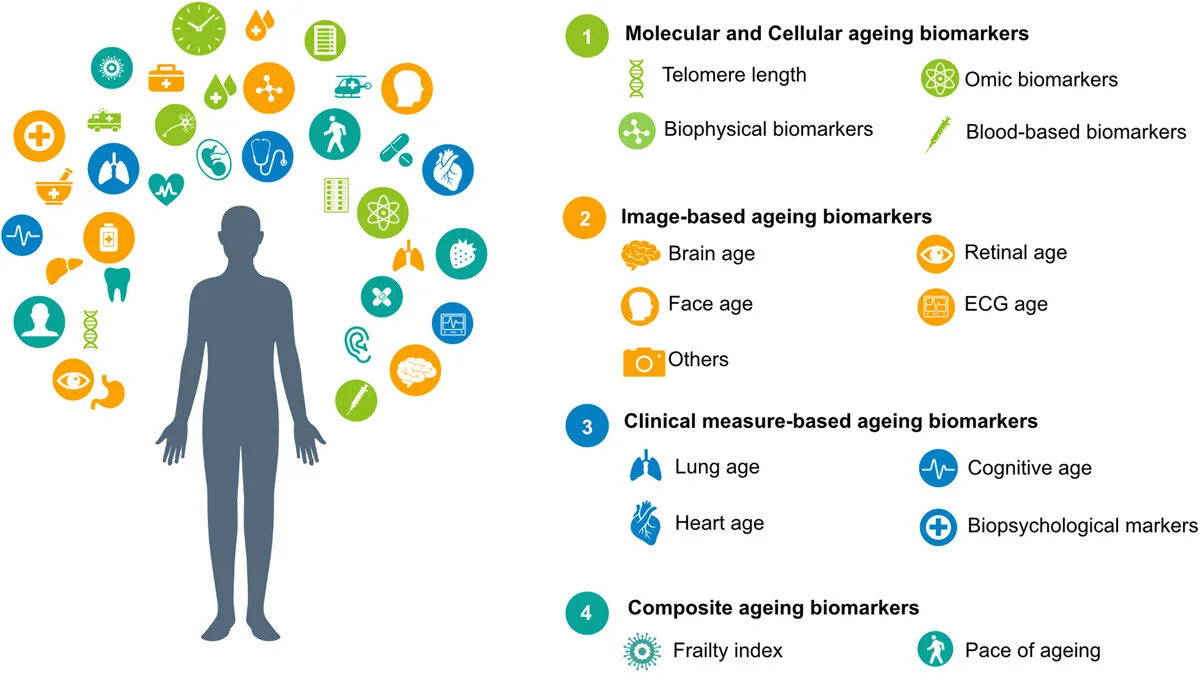

भारतीय विज्ञान संस्थान ने लॉन्गविटी इंडिया कार्यक्रम के तहत BHARAT (Biomarkers of Healthy Aging, Resilience, Adversity, and Transitions) अध्ययन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य वृद्धावस्था के जैव-सूचकों का मानचित्रण करना तथा भारतीय जनसंख्या के लिये स्वस्थ वृद्धावस्था का एक आधार-स्तर तैयार करना है।

- वृद्धावस्था की जटिलता: वृद्धावस्था व्यक्तियों और जनसंख्याओं के बीच भिन्न होती है, जो आणविक, कोशकीय, पर्यावरणीय, जीवनशैली से संबंधित और सामाजिक-आर्थिक कारकों द्वारा प्रभावित होती है। इसका अर्थ है कि कालानुक्रमिक आयु वास्तविक जैविक आयु को प्रतिबिंबित नहीं कर सकती।

- भारत-विशिष्ट डेटा की आवश्यकता: वर्तमान में प्रयुक्त जैव-सूचक और नैदानिक मानक प्रायः पश्चिमी देशों पर आधारित होते हैं (जैसे कोलेस्ट्रॉल, विटामिन D, CRP स्तर), जो भारतीय जनसंख्या के लिये सटीक या प्रासंगिक नहीं हो सकते। इससे गलत निदान और अप्रभावी उपचार का जोखिम बढ़ जाता है।

- भारत में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि (अब 67.3 वर्ष) के बावजूद, पार्किंसंस जैसी आयु-संबंधी रोगों में वर्ष 2050 तक 168% वृद्धि और मनोभ्रंश में 200% तक वृद्धि होने की संभावना है। यह स्थिति रोगों की शीघ्र पहचान और समय पर हस्तक्षेप की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है।

- जैव-सूचकों का महत्त्व: BHARAT अध्ययन का उद्देश्य एक विश्वसनीय "भारत बेसलाइन" विकसित करना है, जो विशेष रूप से भारतीय जनसंख्या के लिये सामान्य स्वास्थ्य संकेतों का एक संदर्भ मानदंड प्रस्तुत करे।

- यह अध्ययन व्यापक प्रकार के संकेतकों को शामिल करता है, जिनमें जीनोमिक जैव-सूचक (जैसे रोगों से संबंधित उत्परिवर्तन), प्रोटीमिक और चयापचयी संकेतक (जो जैविक एवं चयापचय स्वास्थ्य को दर्शाते हैं), तथा पर्यावरणीय और जीवनशैली से संबंधित कारक शामिल हैं।

- इस अध्ययन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग का उपयोग कर जटिल बहुआयामी आँकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा, ताकि स्वास्थ्य परिणामों का पूर्वानुमान लगाया जा सके और प्रभावी हस्तक्षेपों की रूपरेखा तैयार की जा सके।

और पढ़ें: वृद्ध होती जनसंख्या से संबंधित चुनौतियाँ

रैपिड फायर

गार्सिनिया कुसुमाए

स्रोत: द हिंदू

शोधकर्त्ताओं ने असम में वृक्ष की एक नई प्रजाति गार्सिनिया कुसुमाए (Garcinia kusumae) की खोज की है, जिससे इस क्षेत्र की वानस्पतिक जैवविविधता और समृद्ध हुई है।

- गार्सिनिया कुसुमाए, गार्सिनिया वंश (genus Garcinia) की एक नवीन पहचान की गई प्रजाति है, जिसे असमिया भाषा में स्थानीय रूप से 'थोइकोरा' (Thoikora) के नाम से जाना जाता है।

- गार्सिनिया वंश (क्लूसिएसी – Clusiaceae) में विश्व भर में 414 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 33 प्रजातियाँ और 7 उपप्रजातियाँ भारत में पाई जाती हैं। केवल असम में ही 12 प्रजातियाँ और 3 उपप्रजातियाँ पाई जाती हैं।

- गार्सिनिया कुसुमाए एक द्विलिंगी (dioecious) सदाबहार वृक्ष है, जिसकी ऊँचाई लगभग 18 मीटर तक होती है। यह फरवरी से अप्रैल के बीच पुष्पित होता है और मई से जून के बीच फल देता है। यह अपने निकटवर्ती संबंधी प्रजातियों जैसे कि गार्सिनिया असमिका (G. assamica), गार्सिनिया कोवा (G. cowa) और गार्सिनिया सक्सीफोलिया (G. succifolia) से पुष्प संरचना तथा फल राल (resin) की विशेषताओं में उल्लेखनीय रूप से भिन्न है।

- एथ्नोबोटैनिकल महत्व (जनजातीय वनस्पति विज्ञान संबंधी महत्त्व): इस वृक्ष के फल का गूदा सांस्कृतिक और औषधीय दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इसका उपयोग लू से बचाव के लिये शरबत बनाने में किया जाता है, इसे सब्ज़ियों/करी में मिलाया जाता है, मसालों के साथ कच्चा खाया जाता है तथा यह मधुमेह (डायबिटीज़) और पेचिश (डिसेंट्री) जैसी बीमारियों के पारंपरिक उपचार के रूप में भी प्रयुक्त होता है।