रैपिड फायर

बोनट मकाक

स्रोत: द हिंदू

केरल, बोनट मकाक (मकाका रेडिएटा), जो एक व्यापक प्राइमेट प्रजाति है, की बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने और मानव-वन्यजीव संघर्ष को न्यूनतम करने के लिये बड़े पैमाने पर नसबंदी पर विचार कर रहा है।

बोनट मकाक

- यह पुरानी दुनिया के बंदरों (Old-World Monkey) की एक प्रजाति है जो पूर्वी क्षेत्र विशेष रूप से दक्षिणी भारत का मूल निवासी है तथा इसका नाम इसके सिर के शीर्ष पर बालों के कारण मिला है जो टोपी या बोनट की तरह दिखते हैं।

- यह पश्चिमी घाट के सदाबहार और शुष्क पर्णपाती जंगलों में निवास करता है तथा शहरी, उपनगरीय एवं कृषि क्षेत्रों में भी पाया जाता है।

- प्रजनन और जीवनकाल: वे बहु-नर, बहु-मादा समूहों में रहते हैं। मादाएँ 3 वर्ष तक परिपक्व होती हैं तथा 4 वर्ष की उम्र में बच्चे को जन्म देती हैं, इनका गर्भकाल लगभग 24 सप्ताह का होता है और शिशु 6-7 महीने तक दूध पीते हैं एवं लगभग एक वर्ष तक अपनी माताओं के करीब रहते हैं।

- व्यवहार: वे वृक्षवासी (अपना अधिकांश समय वृक्षों पर बिताते हैं) और स्थलीय चौपाया (चार पैरों पर चलते हैं) हैं, दिन के समय सक्रिय रहते हैं तथा लगभग 30 के समूह में रहते हैं।

- संचार: वे शिकारियों को संकेत देने के लिये चेतावनी (अलार्म कॉल) सहित दृश्य, स्पर्श और ध्वनि संचार का उपयोग करते हैं।

- वे हनुमान लंगूरों (Hanuman Langurs) और लायन-टेल्ड मकाक जैसे समपैट्रिक प्राइमेट्स की चेतावनी वाली आवाज़ों को भी पहचान सकते हैं।

- संरक्षण की स्थिति:

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 : अनुसूचीI

- IUCN : सुभेद्य

- भोजन: वे सर्वाहारी होते हैं, फल, पत्ते, कीड़े, पक्षियों के अंडे और छिपकलियाँ खाते हैं। जब वे मानव बस्तियों के पास रहते हैं, तो वे भोजन, कचरा और बगीचों पर हमला करके अपने भोजन की तलाश करते हैं।

और पढ़ें: विश्व बंदर दिवस

प्रारंभिक परीक्षा

भारत का वायु प्रदूषण संकट

स्रोत: द हिंदू

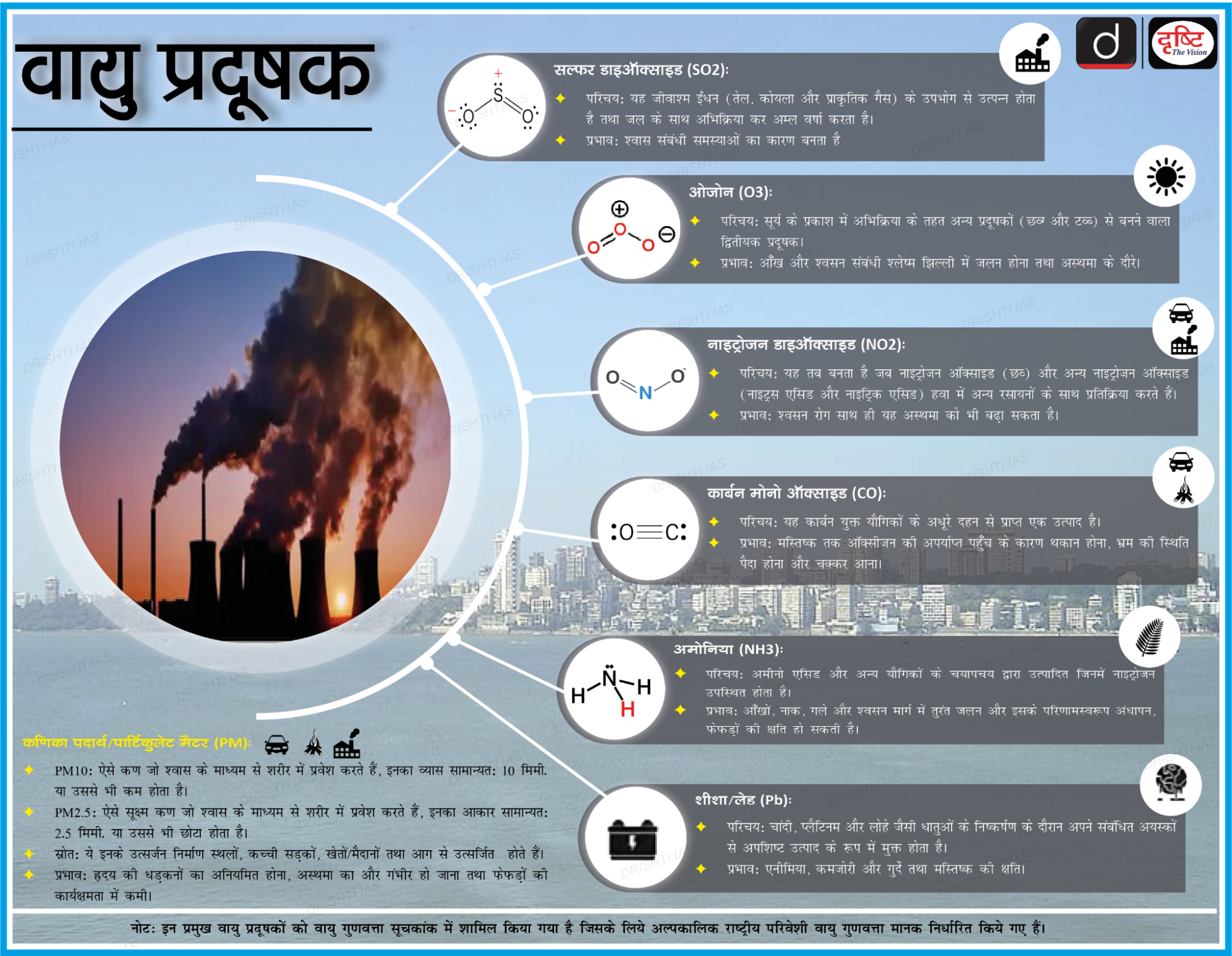

एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि द्वितीयक प्रदूषक, विशेष रूप से अमोनियम सल्फेट (सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) + अमोनिया (NH₃) ), भारत के PM2.5 प्रदूषण में लगभग एक तिहाई योगदान देते हैं, जिससे वायु प्रदूषण नियंत्रण की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है।

- भारत में 60% से अधिक SO2 उत्सर्जन कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से आता है, फिर भी केवल 8% ने अनिवार्य फ्लू गैस डिसल्फराइज़ेशन (FGD) प्रणाली स्थापित की है, जो द्वितीयक PM2.5 प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

वायु प्रदूषण के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- वायु प्रदूषण, रासायनिक, भौतिक या जैविक कारकों द्वारा वायु का संदूषण है जो इसकी प्राकृतिक संरचना को बदल देता है। प्रमुख स्रोतों में दहन, वाहन, उद्योग और अग्नि शामिल हैं।

- वायु प्रदूषक जैसे- PM, CO, O₃, NO₂ और SO₂ श्वसन संबंधी बीमारियों तथा उच्च मृत्यु दर का कारण बनते हैं।

- प्रदूषकों के प्रकार: उत्सर्जित होने के बाद पर्यावरण में उनकी उपस्थिति के आधार पर उन्हें दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है।

- प्राथमिक प्रदूषक: वे उसी रूप में बने रहते हैं जिस रूप में वे पर्यावरण में छोड़े गए थे, जैसे- DDT, प्लास्टिक, कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) तथा नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड।

- द्वितीयक प्रदूषक: ये प्राथमिक प्रदूषकों के बीच प्रतिक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिये पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट (PAN) नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन की परस्पर क्रिया से बनता है।

- कणिकीय प्रदूषक: कणिकीय प्रदूषक (जिन्हें पार्टिकुलेट मैटर या पीएम भी कहा जाता है) हवा में निलंबित छोटे ठोस या तरल कण होते हैं जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिये हानिकारक हो सकते हैं।

- PM10: 10 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कण। जैसे- धूल, पराग कण, फफूँद आदि।

- PM2.5: 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कण। उदाहरण के लिये वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन, औद्योगिक प्रक्रियाएँ, बिजली संयंत्र आदि।

वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु उठाए गए उपाय:

- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम

- ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (दिल्ली के लिये)

- वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिये नया आयोग

- वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली (SAFAR) पोर्टल

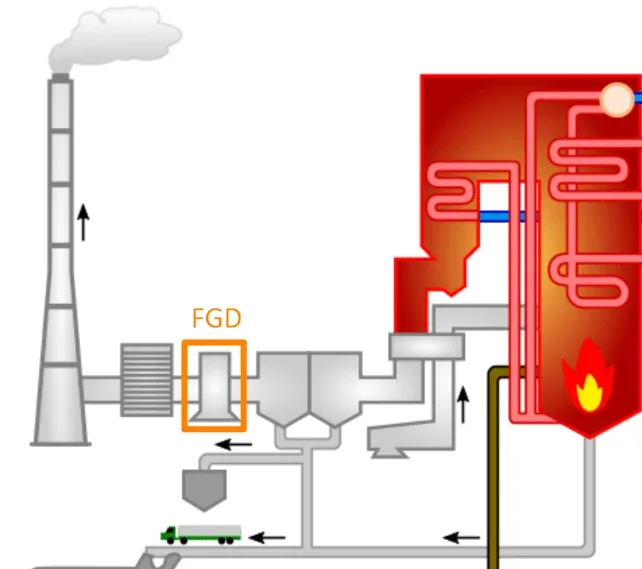

फ्लू गैस डिसल्फराइज़ेशन (FGD) क्या है?

- परिचय: फ्लू गैस डिसल्फराइज़ेशन (FGD) एक प्रक्रिया है जिसमें जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला और तेल के दहन के दौरान निकलने वाली फ्लू गैस से सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) को हटाया जाता है।

- यह प्रक्रिया मुख्य रूप से कोयला-आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में उपयोग की जाती है, जहाँ इसमें चूना पत्थर (CaCO₃), चूना (CaO) और अमोनिया (NH₃) जैसे अभिकारकों का प्रयोग किया जाता है।

- उद्देश्य: कोयले में सल्फर पाया जाता है और उसके दहन पर SO₂ गैस उत्सर्जित होती है, जो अम्ल वर्षा का कारण बनती है। FGD प्रणाली निकास गैसों को साफ करती है, जिससे अम्ल वर्षा को रोका जा सकता है और फसलों, अवसंरचना, मृदा एवं जलीय पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा की जा सकती है।

- प्रकार: FGD प्रणालियाँ मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं:

- ड्राय सॉरबेंट इंजेक्शन (Dry Sorbent Injection): इसमें चूना पत्थर (लाइमस्टोन) का उपयोग करके SO₂ को धूल नियंत्रण प्रणालियों तक पहुँचने से पहले ही हटा दिया जाता है। यह प्रणाली अपनी सरलता और शुष्क प्रक्रिया के लिये जानी जाती है।

- वेट लाइमस्टोन सिस्टम (Wet Limestone System): यह बड़े पैमाने पर उपयोग के लिये उपयुक्त होता है, उच्च SO₂ निष्कासन दक्षता प्रदान करता है और उपोत्पाद के रूप में उपयोगी जिप्सम का उत्पादन करता है।

- सीवाटर आधारित प्रणाली (Seawater-Based System): इसमें क्षारीय समुद्री जल का उपयोग करके SO₂ उत्सर्जन को 70–95% तक घटाया जाता है। यह प्रणाली उन स्थानों के लिये उपयुक्त है जहाँ उत्सर्जन मानक शिथिल हैं और प्रारंभिक लागत कम है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-से कारक/कारण बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? (2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2 और 3 उत्तर: (a) प्रश्न. प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैवोपचारण (बायोरेमीडिएशन) तकनीक का/के कौन-सा/से लाभ है/हैं? (2017)

नीचे दिये गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (c) |

प्रारंभिक परीक्षा

क्वाड एट सी शिप ऑब्ज़र्वर मिशन

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

क्वाड राष्ट्रों (भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया) के तटरक्षकों ने अमेरिका के डेलावेयर में आयोजित छठे क्वाड शिखर सम्मेलन (चौथे प्रत्यक्ष क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन) के दौरान अपनाई गई विलमिंगटन घोषणा (2024) के अनुरूप 'क्वाड एट सी शिप ऑब्ज़र्वर मिशन' की शुरुआत की है।

क्वाड एट सी शिप ऑब्ज़र्वर मिशन क्या है?

- मिशन के बारे में: यह अपनी तरह की पहली समुद्री सहयोग पहल है जिसका उद्देश्य अंतर-संचालन, समुद्री डोमेन जागरूकता (MDA) को मज़बूत करना और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नियम-आधारित व्यवस्था को बनाए रखने के लिये परिचालन समन्वय करना है।

- क्रॉस-एम्बार्केशन पहल के भाग के रूप में, महिला अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों को साझेदार देशों के तटरक्षक जहाज़ों (वर्तमान में USCGC स्ट्रैटन, जो गुआम की ओर जा रहा है) पर तैनात किया जाता है।

- उद्देश्य: मिशन का उद्देश्य मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs), गश्त और खोज एवं बचाव (SAR) अभियानों में संयुक्त प्रशिक्षण पर केंद्रित है। यह समुद्री कूटनीति और लैंगिक समावेश को प्रोत्साहित करता है तथा भारत के सागर विज़न, महासागर सिद्धांत (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिये पारस्परिक और समग्र उन्नति) और हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) के साथ संरेखण स्थापित करता है।

विलमिंग्टन घोषणा क्या है?

- विलमिंगटन घोषणा के बारे में: विलमिंगटन घोषणा सितंबर 2024 में अमेरिका के विलमिंगटन में आयोजित क्वाड लीडर्स समिट में अपनाया गया एक संयुक्त वक्तव्य है।

- यह एक स्वतंत्र, खुली, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिये क्वाड की साझा दृष्टि को रेखांकित करता है; साथ ही, इस समूह को "अच्छाई की शक्ति" के रूप में स्थापित करता है तथा पूरे क्षेत्र में रणनीतिक, सुरक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी व आर्थिक सहयोग के गहन संरेखण पर प्रकाश डालता है।

- घोषणा-पत्र की मुख्य बातें

- हिंद-प्रशांत और समुद्री सुरक्षा: एक स्वतंत्र, खुले हिंद-प्रशांत के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई है, अंतर-संचालन और समुद्री डोमेन जागरूकता के लिये क्वाड एट सी शिप ऑब्ज़र्वर मिशन तथा मैत्री की शुरुआत की गई।

- बुनियादी ढाँचा और कनेक्टिविटी: क्वाड लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, भविष्य के बंदरगाहों की साझेदारी की शुरुआत की गई तथा 2,200 से अधिक विशेषज्ञों हेतु फैलोशिप का विस्तार किया गया।

- प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा: चतुर्भुज सूचना-साझाकरण नेटवर्क (QUIN) के माध्यम से अर्द्धचालक, आपूर्ति शृंखला और साइबर सुरक्षा पर सहयोग को मज़बूत किया गया।

- जलवायु, अंतरिक्ष और लोगों के बीच संबंध: क्यू-चैम्प (क्वाड जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन पैकेज) को लागू किया गया, आपदा प्रतिक्रिया/मोचन के लिये पृथ्वी अवलोकन को बढ़ावा दिया गया तथा विज्ञान और नीति में नेतृत्व के हेतु क्वाड फेलोशिप का विस्तार किया गया।

क्वाड क्या है?

- चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड) के बारे में: चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड) भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक रणनीतिक मंच है, जिसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता तथा समृद्धि सुनिश्चित करना है।

- यह क्षेत्रीय लचीलापन और सहयोग को सुदृढ़ करते हुए एक स्वतंत्र, खुली, समावेशी और नियम-आधारित व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है।

- उत्पत्ति: क्वाड की उत्पत्ति वर्ष 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद हुई, जहाँ भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने मानवीय सहायता का समन्वय किया।

- इसे औपचारिक रूप से वर्ष 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा प्रस्तावित किया गया, लेकिन वर्ष 2008 में चीन के दबाव के कारण ऑस्ट्रेलिया के इस मंच से हटने के बाद यह निष्क्रिय हो गया। हिंद-प्रशांत में चीन की मुखरता पर बढ़ती चिंताओं के बीच वर्ष 2017 में इस संवाद को पुनर्स्थापित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2021 में पहला लीडर्स समिट आयोजित किया गया।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा, आधारिक संरचना, उभरती प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-रोध तथा मानवीय सहायता व आपदा राहत (HADR) में सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय एवं वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है।

- विस्तार की संभावना: "क्वाड-प्लस" बैठकों में दक्षिण कोरिया, न्यूज़ीलैंड और वियतनाम जैसे राष्ट्रों को शामिल किया गया है, जो भविष्य में विस्तार की संभावना का संकेत देता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. 'ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (d) |

रैपिड फायर

निज़ामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन

स्रोत: द हिंदू

केंद्रीय गृहमंत्री ने तेलंगाना के निज़ामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य हल्दी के लिये पैकेजिंग, ब्रांडिंग, विपणन और निर्यात सहित एक संपूर्ण मूल्य शृंखला विकसित करना है।

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत इस बोर्ड का उद्देश्य बिचौलियों को कम करना, GI-टैग वाली जैविक हल्दी को बढ़ावा देना और किसानों को सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रशिक्षण देना है।

- इससे पहले मसाला बोर्ड 50 से अधिक अन्य मसालों के साथ हल्दी के प्रचार का प्रबंधन करता था।

हल्दी

- परिचय: हल्दी करकुमा लोंगा (Curcuma longa) पौधे का एक भूमिगत तना है, जो जिंजर परिवार (ज़िंगिबरेसी) की एक प्रजाति है।

- हल्दी में सक्रिय यौगिक करक्यूमिन, इसे पीला रंग प्रदान करता है तथा यह अपने एंटी-इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और रोगाणुरोधी लाभों के लिये जाना जाता है।

- खेती: भारत में 20 से अधिक राज्यों में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं, जिनमें से प्रमुख उत्पादन महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में होता है।

- हल्दी की खेती के लिये 20-30 डिग्री सेल्सियस तापमान, 1500+ मिमी वार्षिक वर्षा और अच्छी तरह से सूखा रेतीली या चिकनी दोमट मिट्टी वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु उपयुक्त होती है।

- वैश्विक स्थिति: भारत विश्व स्तर पर हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है।

- वर्ष 2022-23 में भारत ने विश्व की 75% से अधिक हल्दी का उत्पादन किया। हल्दी के विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62 प्रतिशत से अधिक है।

- निर्यात डेटा: वर्ष 2022-23 में भारत ने 207.45 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की हल्दी और संबंधित उत्पादों का निर्यात किया, प्रमुख निर्यात बाज़ारों में बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और मलेशिया शामिल हैं। वर्ष 2030 तक हल्दी निर्यात में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का लक्ष्य है।

- GI टैग: लाकाडोंग हल्दी (मेघालय), कंधमाल हल्दी (ओडिशा), इरोड हल्दी (तमिलनाडु) सहित अन्य को GI टैग मिला है।

- चिकित्सीय लाभ: हल्दी, अपने सक्रिय यौगिक कर्क्यूमिन के साथ, सूजन को कम करने, मुक्त कणों को बेअसर करने और पित्त उत्पादन को बढ़ावा देकर पाचन स्वास्थ्य का समर्थन करने में मदद करती है।

और पढ़ें: राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड

रैपिड फायर

बिहार में भारत की पहली मोबाइल ई-वोटिंग

स्रोत: द हिंदू

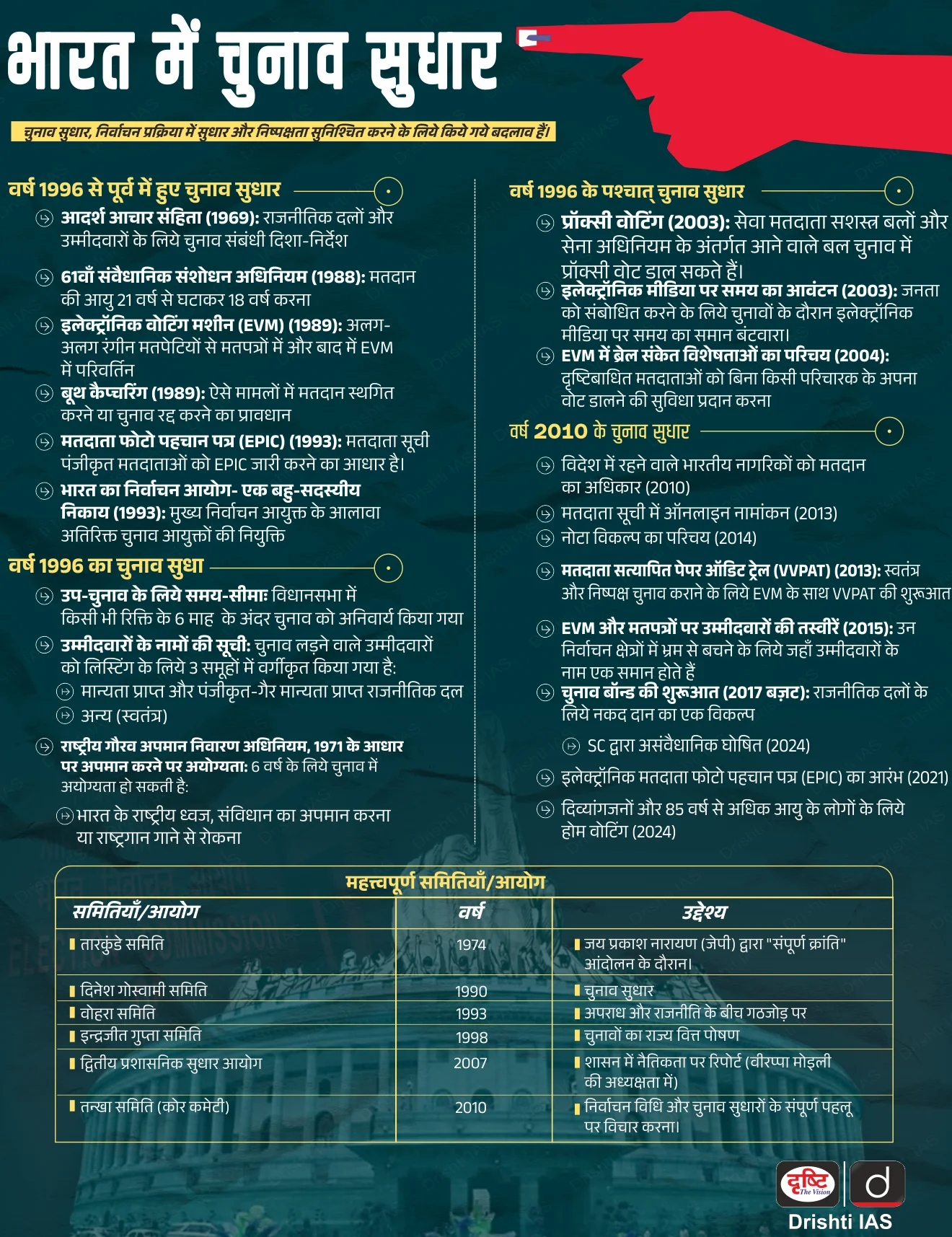

बिहार, सी-डैक द्वारा विकसित E-SECBHR ऐप का उपयोग करके नगरपालिका चुनावों में मोबाइल फोन-आधारित ई-वोटिंग का संचालन करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। इस पहल का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिये मतदान की पहुँच में सुधार करना है।

- सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये प्रणाली में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, फेशियल रिकॉग्निशन (Facial Recognition), बायोमेट्रिक स्कैनिंग, मतदाता पहचान-पत्र सत्यापन, तथा प्रति मोबाइल नंबर 2 मतदाता की सीमा तय की गई है।

हालिया ECI चुनाव सुधार और गोपनीयता सुरक्षा

- मतदान केंद्रों के CCTV फुटेज तक सार्वजनिक पहुँच पर प्रतिबंध: भारत का निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता गोपनीयता और सुरक्षा का हवाला देते हुए मतदान केंद्रों के CCTV, वेबकास्ट और वीडियोग्राफी फुटेज तक सार्वजनिक पहुँच को प्रतिबंधित कर दिया है।

नए नियमों के अनुसार:

- परिणाम घोषित होने के 45 दिन बाद फुटेज को नष्ट करना अनिवार्य है, जब तक कि कोई याचिका दायर न की गई हो।

- फुटेज केवल चुनाव याचिका की सुनवाई कर रहे उच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत की जा सकती है और कोई अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति इसे प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि इसे सार्वजनिक रूप से जारी करने से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 (मतदान की गोपनीयता) तथा मतपत्र की गोपनीयता को बरकरार रखने वाले सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के प्रति उल्लंघन हो सकता है।

- ECI ने स्पष्ट किया कि वीडियोग्राफी कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है और इसका उपयोग केवल आंतरिक प्रबंधन उपकरण के रूप में किया जाता है।

- दिसंबर 2024 में चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 93(2)(a) में संशोधन करके CCTV और इलेक्ट्रॉनिक फुटेज को सार्वजनिक निरीक्षण से बाहर रखा गया।

- नए मतदाता-अनुकूल उपाय: 5 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों में, ECI ने पारदर्शिता और मतदाता सुविधा में सुधार के लिये नई पहल की शुरुआत की, जिनमें शामिल हैं:

- मतदाताओं के लिये मोबाइल जमा सुविधा

- ECINET ऐप के माध्यम से वास्तविक समय में मतदाता मतदान की रिपोर्टिंग

- 100% वेबकास्टिंग (एक स्टेशन को छोड़कर)

- सभी पीठासीन अधिकारियों के लिये व्यक्तिगत मॉक पोल प्रशिक्षण

- लगभग 20 वर्षों में पहली बार मतदाता सूची में संशोधन के लिये विशेष सारांश संशोधन (SSR) का आयोजन किया गया।

और पढ़ें: भारत में चुनाव सुधार

रैपिड फायर

हूल दिवस

स्रोत: पी.आई.बी

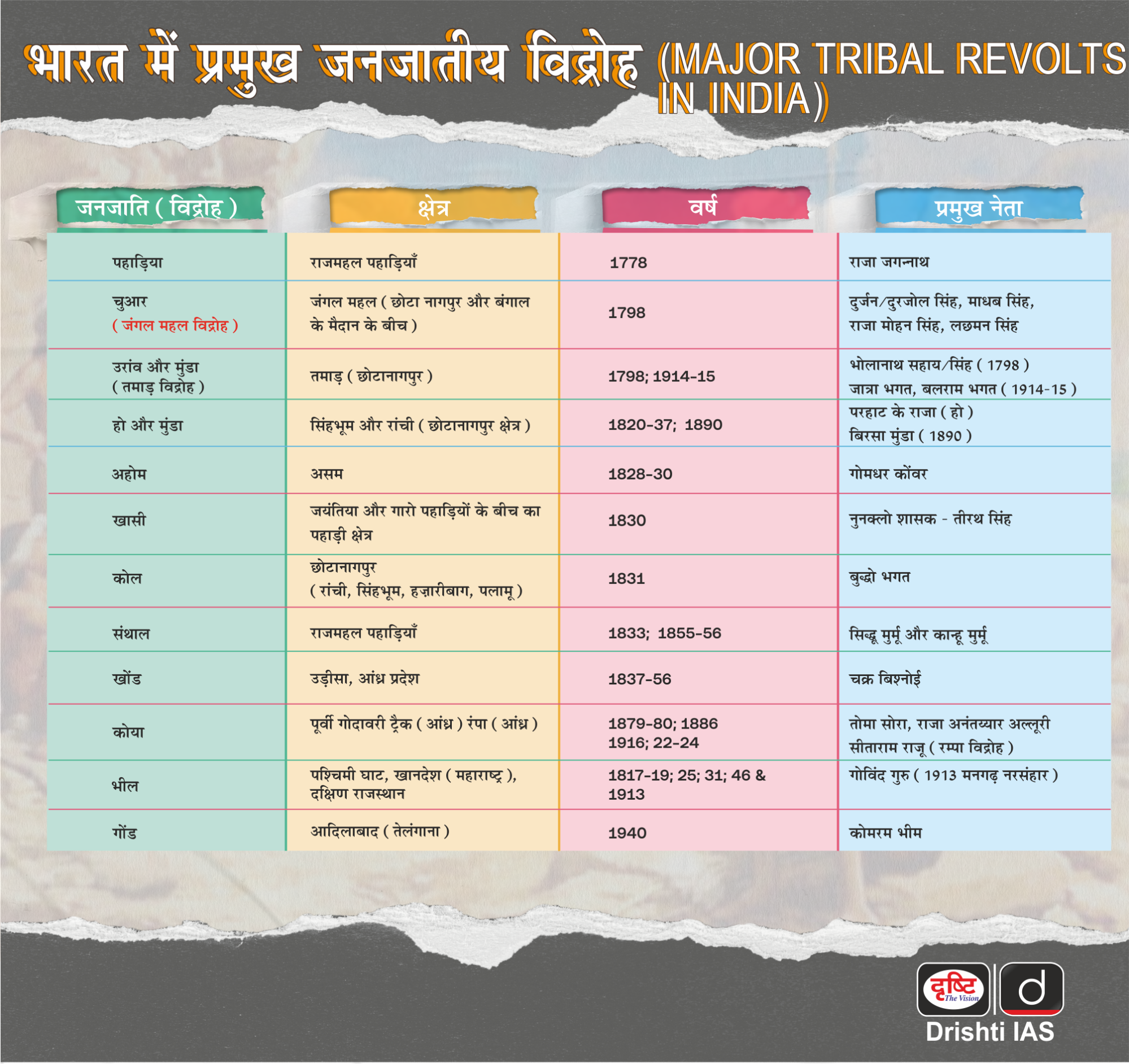

प्रधानमंत्री ने हूल दिवस (30 जून) के अवसर पर सिदो-कान्हू, चाँद-भैरव, फूलो-झानो तथा अन्य जनजातीय शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने औपनिवेशिक उत्पीड़न का विरोध करते हुए संथाल विद्रोह की शुरुआत की थी और अपने साहसपूर्ण संघर्ष की अमिट विरासत छोड़ी।

संथाल विद्रोह

- परिचय: संथाल हूल एक जनजातीय विद्रोह था और ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ भारत का पहला संरचित युद्ध था, जो वर्ष 1857 के विद्रोह से दो वर्ष पहले वर्ष 1855 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य आर्थिक शोषण एवं भूमि अलगाव का विरोध करना था।

- नेतृत्व और एकता: इस विद्रोह का नेतृत्व सिदो और कान्हू ने किया था। इसने 32 जातियों/समुदायों को एकजुट किया, जो औपनिवेशिक ताकतों के विरुद्ध दुर्लभ जनजातीय एकजुटता का प्रतीक है।

- विद्रोह की शुरुआत: इसका मूल वर्ष 1832 की दामिन-ए-कोह (Damin-i-Koh) बस्ती योजना में था, जिसे राजमहल की पहाड़ियों में लागू किया गया। इसमें बंगाल से विस्थापित संथालों को बसाया गया, लेकिन उन्हें ज़मीन पर कब्ज़ा, बंधुआ मज़दूरी (कामोती/हरवाही) और ब्रिटिश समर्थित ज़मींदारों द्वारा शोषण का सामना करना पड़ा।

- प्रभाव: इस विद्रोह के फलस्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1876 (SPT Act) और बाद में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 (CNT Act) पारित हुए।

- SPT अधिनियम (1876) के तहत आदिवासी भूमि को गैर-आदिवासियों को स्थानांतरित करना प्रतिबंधित है, जिससे संथालों के भूमि अधिकारों की रक्षा होती है। CNT अधिनियम (1908) के अनुसार, आदिवासी और दलित भूमि की बिक्री प्रतिबंधित है; इसे केवल समान जाति तथा क्षेत्र के लोगों को, ज़िलाधिकारी की अनुमति से ही हस्तांतरित किया जा सकता है।

संथाल जनजाति

- परिचय: संथाल मूल रूप से बीरभूम और मानभूम (वर्तमान पश्चिम बंगाल) से हैं। वर्ष 1770 के बंगाल के अकाल और ब्रिटिश नीतियों के कारण वे विस्थापित हुए तथा बाद में स्थायी बंदोबस्त अधिनियम (1790) के तहत दामिन-ए-कोह (झारखंड) क्षेत्र में राजस्व कृषि के लिये बसाए गए।

- जनसांख्यिकी: संथाल भारत की तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति हैं (गोंड और भील जनजातियों के बाद)। ये मुख्यतः झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में निवास करते हैं।

- संस्कृति और धर्म: संथाल कृषि से जुड़े त्योहारों जैसे- सोहराय, बहा और करम को उत्साह के साथ मनाते हैं। ये संथाली भाषा बोलते हैं (जो आठवीं अनुसूची में शामिल है) और ओल चिकी लिपि का प्रयोग करते हैं।

और पढ़ें: 1855 का संथाल हूल

रैपिड फायर

डिजिटल जीवाश्म-खनन और स्क्विड का विकास

स्रोत: द हिंदू

डिजिटल जीवाश्म-खनन तकनीकों का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि स्क्विड्स का प्रभुत्व प्राचीन महासागरों पर 30 मिलियन वर्ष पहले से था, जो उनके विस्तृत विकासवादी इतिहास को नए दृष्टिकोण से उजागर करता है।

- शोधकर्त्ताओं ने जापान में पाए गए 110-70 मिलियन वर्ष पुराने क्रेटेशियस कंक्रीशन में दो आधुनिक स्क्विड समूहों - ओगोप्सिडा (गहरे समुद्र के स्क्विड) और मायोप्सिडा (तटीय स्क्विड) की कम-से-कम 40 प्रजातियों की डिजिटल रूप से पहचान की।

- डिजिटल जीवाश्म-खनन में मूल जीवाश्मों को नुकसान पहुँचाए बिना जीवाश्म डेटा निकालने और उसका विश्लेषण करने के लिये 3डी स्कैनिंग, सीटी इमेजिंग, AI और GIS जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना शामिल है।

स्क्विड

- परिचय: सेफलोपॉड्स वर्ग के सदस्य (ऑक्टोपस और कटलफिश के संबंधी) से संबंधित स्क्विड में एक नरम आवरण एक आंतरिक खोल (ग्लैडियस), एक तोते जैसी चोंच, शिकार को पकड़ने के लिये दो स्पर्शक और आठ भुजाएँ होती हैं।

- सभी सेफलोपॉड्स की तरह, इनमें तीन हृदय होते हैं तथा ये गति के लिये जेट प्रणोदन का उपयोग करते हैं।

- आवास विविधता: स्क्विड पूरे विश्व में उथले तटों से लेकर 3 मील की गहराई तक पाए जाते हैं और इनका आकार छोटे पिग्मी स्क्विड से लेकर विशाल स्क्विड तक होता है, जिनकी आँखें पशु जगत में सबसे बड़ी होती हैं (वॉलीबॉल के आकार की)।

- व्यवहार और बुद्धिमत्ता: स्क्विड सबसे बुद्धिमान अकशेरुकी जीवों में से हैं। ये क्रोमैटोफोर्स (रंग बदलने वाली कोशिकाओं) का उपयोग छलावरण (Camouflage), संप्रेषण (Communication) और शिकारियों से बचने के लिये करते हैं।

- ये स्याही का छिड़काव कर सकते हैं, ध्यान भटकाने के लिये अपनी भुजाओं को अलग कर सकते हैं तथा सामाजिक व्यवहार भी दिखाते हैं, जैसे कि सहयोगात्मक शिकार (जैसे हम्बोल्ट स्क्विड में) और साथी की रक्षा (Mate guarding)।

- प्रौद्योगिकीय योगदान: इन्होंने रंग बदलने वाले पदार्थों, पर्यावरण अनुकूल स्व-उपचार पैकेजिंग और प्राकृतिक प्रेरित रोबोटिक्स को विकसित करने की प्रेरणा दी।

- विशिष्टता: कुछ स्क्विड (विद्रूप) उड़ने का भ्रम उत्पन्न करते हैं, जो लगभग 164 फीट तक फिसलकर हवा में ग्लाइड कर सकते हैं। कुछ प्रजातियाँ (जैसे बिगफिन रीफ स्क्विड) पालन-पोषण का व्यवहार दिखाती हैं और शिकार को आकर्षित करने के लिये उसके जैसा रूप धारण कर लेती हैं।

और पढ़ें: सेफलोपॉड्स का संरक्षण