जैव विविधता और पर्यावरण

बढ़ते चक्रवाती खतरे और मैंग्रोव की संवेदनशीलता

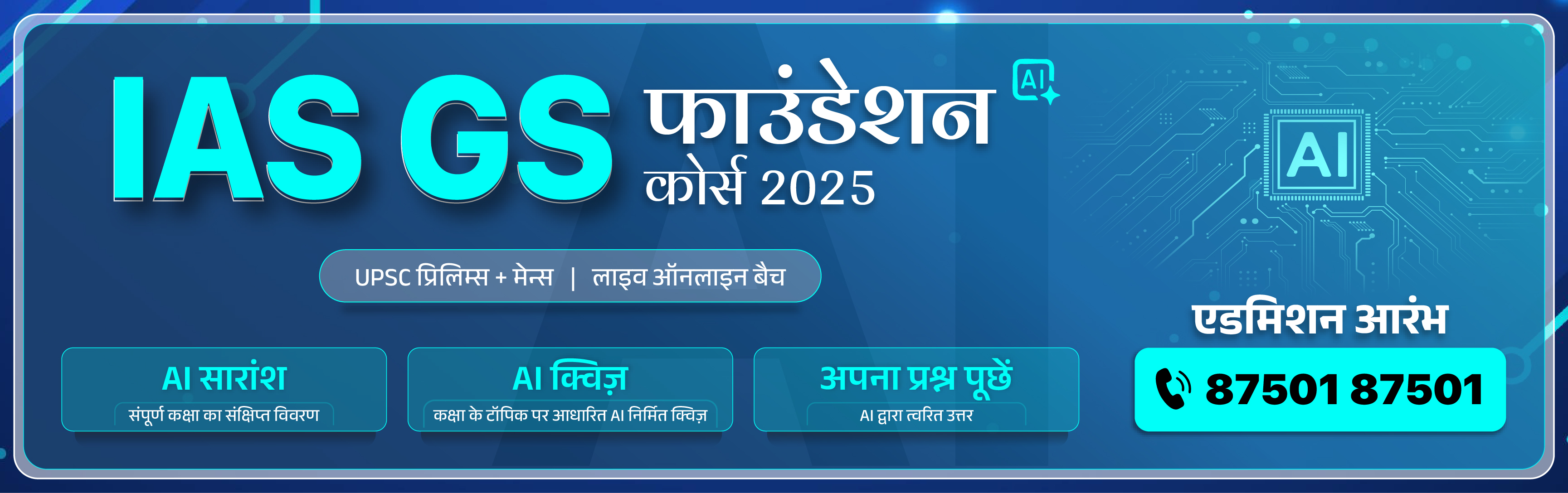

प्रिलिम्स के लिये:चक्रवात, मैंग्रोव, कार्बन भंडारण, जैवविविधता, हैडली सेल, प्रवाल भित्तियाँ, आर्द्रभूमि, सुंदरबन, जलीय कृषि, शैवाल प्रस्फुटन, ग्रेट बैरियर रीफ, बंगाल टाइगर्स। मेन्स के लिये:जलवायु परिवर्तन का चक्रवातों और मैंग्रोव पर प्रभाव तथा उसके दुष्परिणाम। बढ़ते चक्रवातों और क्षीण होते मैंग्रोव से निपटने के लिये सुझाव। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

एक नए अध्ययन से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन चक्रवातों को अधिक तीव्र बना रहा है और उनकी पहुँच उन क्षेत्रों तक बढ़ा रहा है जो पहले इससे प्रभावित नहीं होते थे।

- अध्ययन में यह भी पता चला कि वर्ष 2100 तक विश्व के आधे मैंग्रोव गंभीर जोखिमों का सामना कर सकते हैं, जिससे तटीय संरक्षण, कार्बन भंडारण और जैवविविधता को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

नोट: जलवायु परिवर्तन जटिल है, इसलिये विशेषज्ञ इसके प्रभावों को समझने के लिये साझा सामाजिक-आर्थिक मार्ग (SSP) का उपयोग करते हैं। प्रत्येक SSP एक अलग भविष्य को दर्शाता है।

- SSP3 एक विभाजित विश्व का वर्णन करता है जहाँ पर्यावरण पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है।

- SSP5 एक ऐसे विश्व को दर्शाता है जहाँ जीवाश्म ईंधनों का तीव्र उपयोग और संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है।

- SSP5-8.5, SSP5 मार्ग के साथ-साथ एक रेडिएटिव फोर्सिंग को दर्शाता है, जो ग्रह की सतह पर अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा को जोड़ता है।

चक्रवातों और मैंग्रोव पर अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- चक्रवात की तीव्रता और सीमा में वृद्धि: SSP 5-8.5 परिदृश्य (उच्च उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन का उपयोग) के अंतर्गत, उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय पेटी भूमध्य रेखा से दूर स्थानांतरित हो सकती हैं, जिससे उच्च अक्षांशीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिये खतरा बढ़ सकता है।

- पूर्वी एशिया, मध्य अमेरिका, कैरीबियाई, मेडागास्कर और ओशिनिया में चक्रवातों का खतरा बढ़ रहा है।

- पारिस्थितिकी तंत्र हेतु कम पुनर्प्राप्ति समय: अनुकूल पारिस्थितिकी क्षेत्रों (ऐतिहासिक रूप से चक्रवातों के अनुकूल) में, उच्च तीव्रता वाले तूफानों के बीच पुनर्प्राप्ति समय 19 वर्ष (1980-2017) से घटकर 12 वर्ष (2015-2050) हो सकता है।

- कुछ पारिस्थितिकी तंत्र बार-बार होने वाले व्यवधानों के कारण अपरिवर्तनीय अवस्थाओं में बदल सकते हैं।

- खतरे में मैंग्रोव: SSP5-8.5 परिदृश्य के तहत, वर्ष 2100 तक वैश्विक मैंग्रोव का लगभग 56% हिस्सा उच्च से लेकर गंभीर खतरे का सामना कर सकता है।

- दक्षिण-पूर्व एशिया विशेष रूप से असुरक्षित है, जहाँ 52-78% मैंग्रोव खतरे में हैं।

चक्रवात की तीव्रता और सीमा क्यों बढ़ रही है?

- उष्ण महासागरीय तापमान: चक्रवात उष्ण महासागरीय जल (≥26.5°C) से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और जलवायु परिवर्तन समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि करते हैं, जिससे अधिक ऊष्मा और आर्द्रता प्राप्त होती है।

- इससे पवन की गति बढ़ जाती है (तीव्रता बढ़ जाती है), तीव्रता और अधिक तीव्र हो जाती है (तूफान तेज़ी से प्रबल हो जाते हैं) तथा भारी वर्षा होती है ( उष्ण पवन अधिक आर्द्रता ग्रहण कर लेती है)।

- परिवर्तित पवन प्रतिरूप: जैसे-जैसे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है, हैडली सेल (भूमध्य रेखा के पास वायुमंडलीय परिसंचरण) का विस्तार होता है, जिससे चक्रवातीय मार्ग उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ता हैं, जबकि पवन प्रतिरूप में परिवर्तन (जैसे, जेट स्ट्रीम) चक्रवात के मार्ग को परिवर्तित कर देते हैं, जिससे मेडागास्कर, पूर्वी एशिया और भूमध्य सागर के कुछ हिस्से नए खतरों के संपर्क में आ जाते हैं।

- समुद्र स्तर में वृद्धि: हिम विगलन और महासागरों के तापमान में वृद्धि के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तूफानों के दौरान तटीय बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो जाती है, भले ही चक्रवातों की आवृत्ति में वृद्धि न हुई हो।

- वायुमंडलीय स्थिरता में परिवर्तन: कुछ क्षेत्रों (जैसे उष्णकटिबंधीय) में लो विंड शीयर चक्रवातों को अधिक शक्तिशाली बनने में सहायता करता है, जबकि अटलांटिक जैसे क्षेत्रों में हाई विंड शीयर चक्रवातों को कमज़ोर करता है, जिससे चक्रवात नए क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित हो सकते हैं।

- विंड शीयर वह स्थिति है जिसमें वायुमंडल में अल्प दूरी पर क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में वायु की गति या दिशा में बदलाव होता है।

- पोलर वार्मिंग: ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक तेज़ी से हो रही है, जिससे भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक तापमान का अंतर कम हो जाता है और चक्रवातीय गतिविधियाँ भूमध्य रेखा से दूर स्थानांतरित हो जाती हैं।

- क्षीण पारिस्थितिक तंत्र: मानवीय गतिविधियों और जलवायु संबंधी दबावों ने मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियाँ और आर्द्रभूमि जैसी प्राकृतिक बफरों को कमज़ोर कर दिया है, जो तूफानों के दौरान समुद्री ज्वार से सुरक्षा प्रदान करते हैं, तरंग ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और पुनर्प्राप्ति में सहायता करते हैं।

- इन प्राकृतिक बफरों के नष्ट हो जाने से आंतरिक क्षेत्रों का जोखिम और अधिक बढ़ जाता है तथा समय के साथ संवेदनशीलता भी बढ़ती जाती है।

मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र गंभीर खतरे में क्यों है ?

- जलवायु परिवर्तन:

- अधिक शक्तिशाली चक्रवात: गर्म महासागर अधिक शक्तिशाली चक्रवातों और तूफानों को उत्पन्न करते हैं, जो मैंग्रोव को उखाड़ फेंकते हैं, मृदा अपरदन को बढ़ाते हैं और लवण जल के अतिक्रमण को बढ़ाते हैं, जिससे मीठे जल की प्रजातियाँ प्रभावित होती हैं।

- उदाहरण के लिये, अम्फान (वर्ष 1999 के बाद बंगाल की खाड़ी में पहला सुपर साइक्लोन) ने सुंदरवन के लगभग 28% मैंग्रोव को क्षति पहुँचाई और मृदा लवणता बढ़ाकर पौधों की विविधता को प्रभावित किया।

- समुद्र स्तर में वृद्धि: मैंग्रोव दोहरी चुनौती का सामना कर रहे हैं क्योंकि वे कृषि भूमि, नगरीय विस्तार और बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के कारण आंतरिक क्षेत्रों की ओर नहीं जा सकते, जबकि समुद्र स्तर की वृद्धि तट से उन्हें जलमग्न कर देती है, जिससे "कोस्टल स्क्वीज़" उत्पन्न होता है।

- जब समुद्र स्तर प्रति वर्ष 7 मि.मी से अधिक तेज़ी से बढ़ता है, तो मैंग्रोव अनुकूलन में कठिनाई का सामना करते हैं और लंबे समय तक जलमग्न रहने के कारण उनके नष्ट होने का खतरा होता है।

- चरम मौसम: प्रवाल भित्तियों के क्षय (तापमान वृद्धि के कारण) से प्राकृतिक तरंग अवरोधक समाप्त हो जाते हैं, जिससे मैंग्रोव अधिक शक्तिशाली लहरों के संपर्क में आते हैं।

- अधिक शक्तिशाली चक्रवात: गर्म महासागर अधिक शक्तिशाली चक्रवातों और तूफानों को उत्पन्न करते हैं, जो मैंग्रोव को उखाड़ फेंकते हैं, मृदा अपरदन को बढ़ाते हैं और लवण जल के अतिक्रमण को बढ़ाते हैं, जिससे मीठे जल की प्रजातियाँ प्रभावित होती हैं।

- मानव-जनित विनाश:

- जलीय कृषि के लिये वनों की कटाई: 1980 के बाद से, विश्व के 35% मैंग्रोव जलीय कृषि, अनियंत्रित विकास और जलवायु दबाव के कारण नष्ट हो गए हैं।

- दक्षिण पूर्व एशिया, जहाँ विश्व के मैंग्रोव का एक तिहाई हिस्सा पाया जाता है, में वर्ष 2000 से 2016 के बीच मैंग्रोव क्षेत्रफल में 3.4% की कमी आई है, जहाँ पाम ऑयल और चावल के खेत भी मैंग्रोव की जगह ले रहे हैं।

- तटीय विकास: पर्यटन रिसॉर्ट, बंदरगाह और सड़क निर्माण से आवासीय क्षेत्र खंडित होते हैं।

- उदाहरण के लिये, मुंबई ने पिछले 20 वर्षों में नगरीय विस्तार के कारण अपने 40% मैंग्रोव खो दिये हैं।

- प्रदूषण और अत्यधिक कटाई: तेल रिसाव (जैसे वर्ष 2020 में मॉरिशस), से मैंग्रोव की जड़ें नष्ट हो जाती हैं; प्लास्टिक अपशिष्ट जलमार्गों को अवरुद्ध करता है; सीवेज शैवाल का विकास बढ़ाता है; और अफ्रीका व एशिया में अवैध कटाई जारी है।

- जलीय कृषि के लिये वनों की कटाई: 1980 के बाद से, विश्व के 35% मैंग्रोव जलीय कृषि, अनियंत्रित विकास और जलवायु दबाव के कारण नष्ट हो गए हैं।

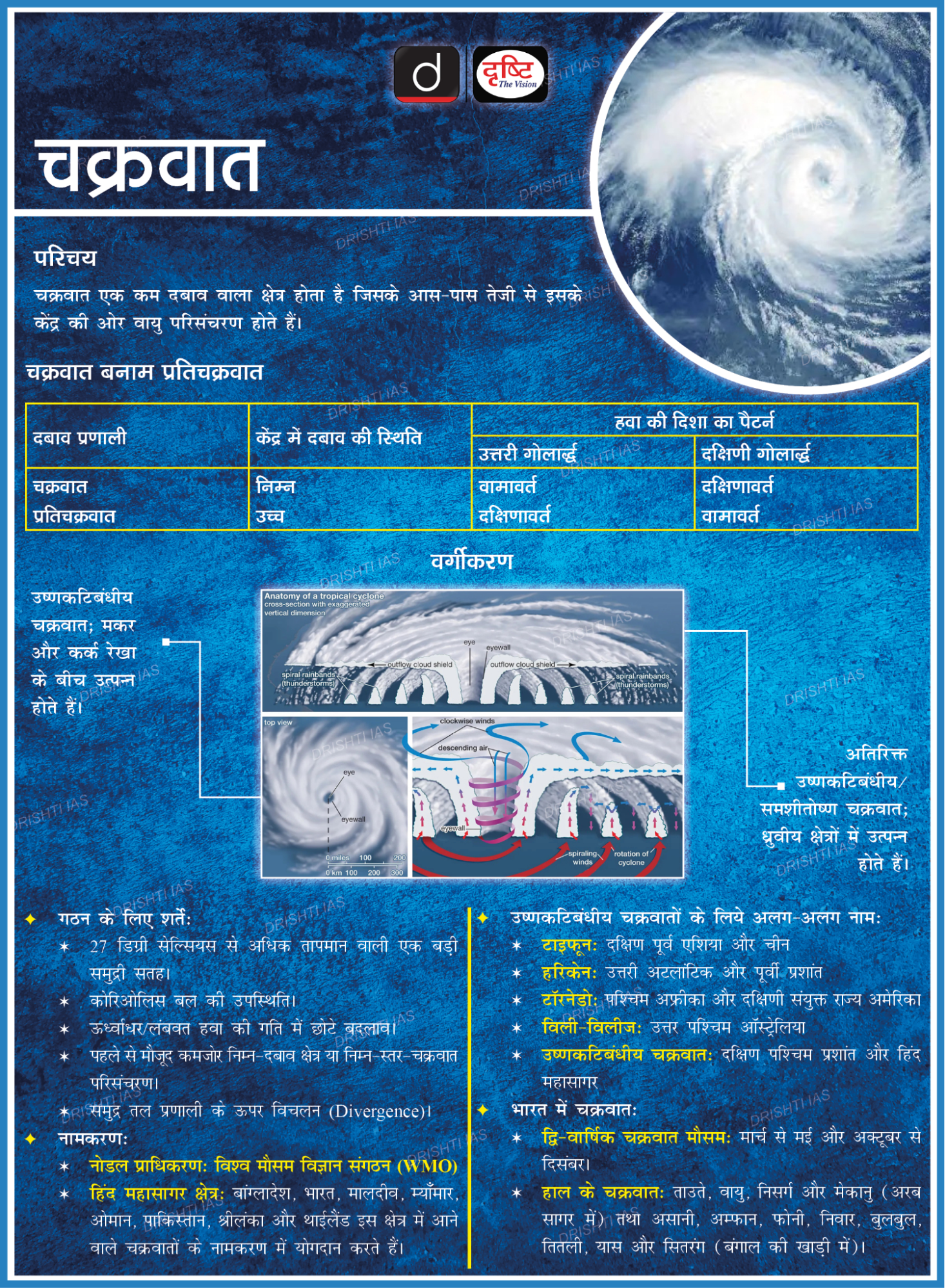

मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की हानि के परिणाम

चक्रवात की तीव्रता और भौगोलिक विस्तार में वृद्धि के क्या विशिष्ट निहितार्थ हैं?

- पारिस्थितिक विनाश:

- शक्तिशाली चक्रवात मैंग्रोव को उखाड़ फेंकते हैं, जबकि लवण जल के प्रवेश से मीठे जल पर निर्भर पौधे नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिये, दक्षिण-पश्चिम फ्लोरिडा के 62% मैंग्रोव को हरिकेन इरमा से नुकसान पहुँचा।

- प्रवाल भित्तियों का विनाश: चक्रवात तटरेखा की रक्षा करने वाली प्रवाल भित्तियों को नुकसान पहुँचाते हैं, जबकि गर्म समुद्र और तूफान व्यापक प्रवाल विरंजन (जैसे ग्रेट बैरियर रीफ) को उत्प्रेरित करते हैं।

- जैवविविधता का नुकसान: तटीय पारिस्थितिक तंत्र (समुद्री घास, ज्वारनदमुख) आवास विखंडन का सामना कर रहे हैं। संकटग्रस्त प्रजातियाँ (जैसे सुंदरवन में बंगाल टाइगर) अपना आश्रय खो रही हैं।

- मानवीय एवं आर्थिक संकट:

- अधिक घातक तूफान और बाढ़: तेज़ वायु वाले तूफान घरों और बुनियादी ढाँचे को नष्ट कर देते हैं, जबकि अधिक वर्षा आंतरिक बाढ़ का कारण बनती है। उदाहरण: चक्रवात इडाई (2019) ने मोज़ाम्बिक में 1,300 से अधिक लोगों की जान ली।

- बड़े पैमाने पर विस्थापन और प्रवासन: छोटे द्वीप राष्ट्र (जैसे, फिजी, बहामास) अस्तित्व के खतरों का सामना कर रहे हैं , वर्ष 2021 की विश्व बैंक की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जलवायु संकट के कारण वर्ष 2050 तक 200 मिलियन लोग विस्थापित हो सकते हैं।

- आर्थिक नुकसान: जलवायु से संबंधित नुकसान 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर (वर्ष 2000-2004) से बढ़कर 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (वर्ष 2020-2024) से अधिक हो गया। उदाहरण के लिये अकेले तूफान हेलेन (वर्ष 2024) ने 100+ बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान किया, जिससे यह अमेरिका के सबसे विनाशकारी तूफानों में से एक बन गया ।

- खाद्य सुरक्षा जोखिम: चक्रवात-प्रवण एशिया (भारत, बांग्लादेश) में चावल के खेतों और फसलों को लवणीकरण का सामना करना पड़ रहा है।

- उदाहरण के लिये, चक्रवात अम्फान के कारण भारत (पश्चिम बंगाल व ओडिशा) में लगभग 1.7 मिलियन हेक्टेयर उत्पादक कृषि भूमि और जलीय कृषि फार्मों का नुकसान हुआ तथा 2.1 मिलियन जीवों की मृत्यु हो गयी।

- जोखिम में नए क्षेत्र: भूमध्यसागरीय , दक्षिण अटलांटिक और उच्च अक्षांश (जैसे, जापान , न्यूज़ीलैंड) को पहली बार चक्रवातों का सामना करना पड़ सकता है।

- मियामी, शंघाई और लागोस जैसे बड़े शहर, जो पुरानी जलवायु को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, विनाशकारी क्षति का सामना कर रहे हैं।

आगे की राह

- चक्रवातों के प्रति अनुकूलन: उपग्रहों और AI की सहायता से चक्रवात ट्रैकिंग का विस्तार करने के साथ चक्रवात-रोधी बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना चाहिये। प्रवाल भित्तियों एवं आर्द्रभूमि को पुनर्स्थापित करने के साथ प्राकृतिक अवरोधों के रूप में मैंग्रोव की रक्षा करनी चाहिये।

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में निवेश किये गए प्रत्येक 1 अमेरिकी डॉलर से आर्थिक नुकसान को कम करने तथा आपदा पुनर्प्राप्ति लागत में कटौती करने के क्रम में 4 अमेरिकी डॉलर का लाभ मिलता है।

- मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का पुनरुद्वार: मैंग्रोव क्षेत्रों में अवैध कटाई पर प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करना चाहिये साथ ही “प्रकृति के अनुरूप निर्माण” दृष्टिकोण को अपनाकर पुनरुद्वार प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिये।

- इस क्रम में विभिन्न समुदायों को प्रोत्साहन देने के साथ अनावश्यक प्रथाओं को कम करने के क्रम में इकोटूरिज्म तथा धारणीय मत्स्यन को बढ़ावा देना चाहिये।

- जलवायु-परिवर्तन शमन प्रयास: तापमान को 2°C से नीचे रखने के क्रम में नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के साथ कार्बन मूल्य निर्धारण तथा सख्त उत्सर्जन नियमों को लागू करना चाहिये। इसके साथ ही जलवायु-परिवर्तन के प्रति सुभेद्य देशों हेतु जलवायु वित्तपोषण को बढ़ावा देना चाहिये।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: लॉस एंड डैमेज फंड के तहत चक्रवात-प्रवण एवं मैंग्रोव-समृद्ध देशों को प्राथमिकता देनी चाहिये। डेब्ट-फॉर-नेचर स्वैप का उपयोग (जैसे, इंडोनेशिया, बांग्लादेश) करने के साथ तनाव-सहिष्णु मैंग्रोव का विकास करना चाहिये।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता और भौगोलिक विस्तार पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की चर्चा कीजिये। इससे संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र एवं मानव बस्तियों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ सकता है? |

UPSC सिविल सेवा, परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये (2020)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (c) प्रश्न. उष्णकटिबंधीय (ट्रॉपिकल) अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण-पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। इसका क्या कारण है? (2015) (a) समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिकांशतः दक्षिणी चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी तक ही परिसीमित रहते हैं। ऐसा क्यों हैं? (2014) |

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

इलेक्ट्रिक वाहनों की पर्यावरणीय लागत

प्रिलिम्स के लिये:इलेक्ट्रिक वाहन, आंतरिक दहन इंजन, लिथियम , पार्टिकुलेट मैटर , FAME-I और II मेन्स के लिये:भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के पर्यावरणीय नुकसान, बैटरी रीसाइक्लिंग और लिथियम-आयन अपशिष्ट प्रबंधन में चुनौतियाँ |

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

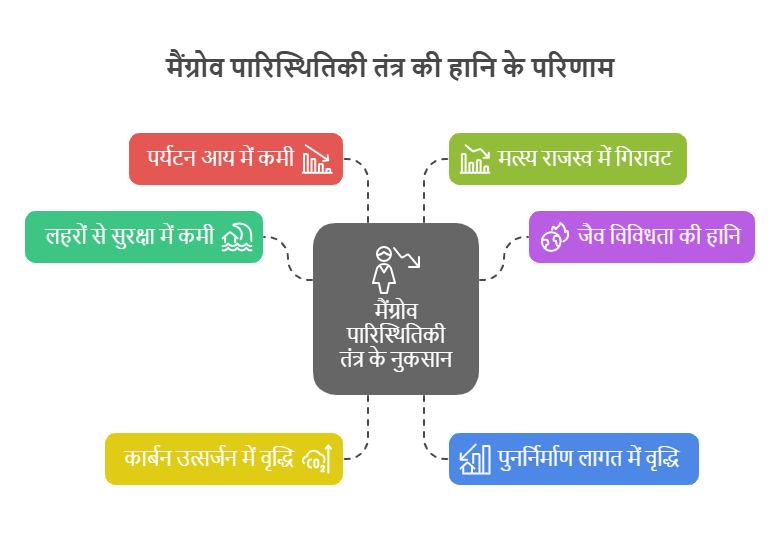

हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि इलेक्ट्रिक वाहन (EV) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हैं, लेकिन उनके भारी वज़न के कारण टायरों का घिसाव बढ़ता है, जिससे अधिक माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण होता है - जो इस धारणा को चुनौती देता है कि EV पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों के संबंध में पर्यावरण संबंधी चिंताएँ क्या हैं?

- टायर माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण: EV आमतौर पर आंतरिक दहन इंजन (I.C.E) वाहनों की तुलना में 15-20% भारी होते हैं, क्योंकि बैटरी पैक का वज़न 300-900 किलोग्राम होता है, जिससे टायर पर दबाव और घिसाव बढ़ जाता है।

- अचानक ब्रेक लगाने या सड़क से टकराने के कारण होने वाले प्राथमिक विखंडन से सूक्ष्म आकार के कण निकलते हैं, जबकि नियमित घिसाव से होने वाले क्रमिक विखंडन से बड़े कण निकलते हैं।

- छोटे टुकड़े (1-10 μm) वायु में रह जाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है, जबकि बड़े टुकड़े (>100 μm) सड़कों पर जम जाते हैं, जिससे मृदा और जल प्रभावित होते हैं।

- इलेक्ट्रिक वाहनों में तीव्र गति से घर्षण और गर्मी बढ़ती है, जिससे माइक्रोप्लास्टिक उत्सर्जन में वृद्धि होती है।

- हालाँकि इलेक्ट्रिक वाहन टेलपाइप उत्सर्जन में कटौती करते हैं, लेकिन वे गैर-निकास प्रदूषण को बढ़ाते हैं, जिससे जटिल पर्यावरणीय नुकसान उत्पन्न होता है।

- लिथियम-आयन बैटरी के खतरे: एक एकल EV के निर्माण से 16-19 टन CO₂ उत्सर्जित होता है , जो ICE वाहन (7-10 टन) से लगभग दोगुना है।

- 1 टन लिथियम उत्पादन के लिये लगभग 1.89 मिलियन लीटर स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है , जिससे भूजल और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है।

- पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन की कमी: क्षतिग्रस्त या जीवन-अवधि समाप्त हो चुकी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरियों का प्रायः लैंडफिल साइट्स पर अनुपचारित निस्तारण होता है। वर्तमान में, इन बैटरियों के पर्यावरण-अनुकूल पुनर्चक्रण के लिये आवश्यक बुनियादी अवसंरचना और तकनीकी व्यवस्था अपर्याप्त है।

- कोबाल्ट और लिथियम अवशेषों को विघटित होने में सदियाँ लग सकती हैं और ये मानव तथा पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिये दीर्घकालिक खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।

- ग्रिड निर्भरता और जीवाश्म ईंधन: EV केवल उतने ही पर्यावरण अनुकूल हैं जितना कि उन्हें चलाने वाला ग्रिड। भारत का ग्रिड अभी भी कोयले पर आधारित है। कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्र 800-850 ग्राम CO₂/kWh उत्सर्जित करते हैं, जो भारत में अधिकांश EV को शक्ति प्रदान करता है।

- अनेक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन डीजल जनरेटर पर चलते हैं, जिससे उत्सर्जन बढ़ रहा है।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहन विनियमन में क्या खामियाँ हैं?

- असंगत और खंडित नीति कार्यान्वयन: वर्तमान वायु प्रदूषण मानक मुख्य रूप से पार्टिकुलेट मैटर (PM) 2.5 और PM10 पर केंद्रित हैं, लेकिन टायर कण प्रायः इससे छोटे होते हैं और इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। वर्तमान में कोई भी मानक टायर और ब्रेक के घिसाव जैसे नॉन-एग्जॉस्ट उत्सर्जन को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता है।

- भारत आगामी दशक में अपेक्षित इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) बैटरी अपशिष्ट की विशाल मात्रा के प्रबंधन हेतु वर्तमान में पूरी तरह से तैयार नहीं है।

- गंभीर रूप से, भारत में इस्तेमाल की गई लिथियम-आयन बैटरियों की अवैध डंपिंग को रोकने के लिये मज़बूत कानून का अभाव है। ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2011, ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 और वर्ष 2018 के संशोधन सहित मौजूदा कानूनी ढाँचा शामिल की गई सामग्रियों की श्रेणी के संदर्भ में विकसित हुआ है। हालाँकि, यह EV बैटरियों के सुरक्षित निस्तारण और पुनर्चक्रण के लिये एक सुसंगत समर्पित ढाँचा प्रदान करने में विफल रहता है।

- इस नियामक अंतराल के कारण भारत घरेलू और आयातित बैटरी अपशिष्ट का डंपिंग ग्राउंड बन सकता है।

- FAME-I और II जैसी EV योजनाओं का असंगत क्रियान्वयन के कारण सीमित प्रभाव पड़ा है। यद्यपि गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों के पास मज़बूत नीतियाँ हैं, लेकिन कई राज्यों में बुनियादी EV रोडमैप तक का अभाव है।

- विभिन्न राज्यों में एकसमान मानकों का अभाव राष्ट्रव्यापी मापनीयता और एकीकरण में बाधा डालता है।

- सरकारी प्रोत्साहन का सीमित दायरा: इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) से जुड़ी कोशिशें मुख्यतः चुनिंदा शहरी क्षेत्रों में 3-व्हीलर्स और बसों पर केंद्रित हैं, जिससे ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में इसे अपनाने की संभावनाएँ उपेक्षित रह जाती हैं।

- EV प्रयास मुख्यतः शहरी परिवहन तक ही सीमित हैं तथा लंबी दूरी के अंतर-शहर विद्युतीकरण के लिये व्यवहार्य रोडमैप का अभाव है।

- चार्जिंग अवसंरचना का अभाव: वर्तमान चार्जिंग अवसंरचना अपर्याप्त और अविकसित है, विशेष रूप से मेट्रो शहरों के बाहर।

- चार्जिंग उपकरणों और बैटरी प्रौद्योगिकियों का कोई राष्ट्रीय मानकीकरण नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप EV ब्रांडों तथ स्टेशनों में संगतता संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

- चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिये उच्च लागत (लगभग 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक का निवेश) एक बड़ी बाधा है, विशेष रूप से तब जब मांग या उपयोग की गारंटी न हो।

- समर्पित विनियामक प्राधिकरण का अभाव: वर्तमान में सभी मंत्रालयों (परिवहन, विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण, आदि) में EV विनियमन और समन्वय के लिये समर्पित कोई भी एजेंसी या विभाग नहीं है।

- एकीकृत संस्थागत तंत्र का अभाव कुशल निर्णय लेने, निगरानी और उद्योग की आवश्यकताओं पर त्वरित प्रतिक्रिया में बाधा डालता है।

- आपूर्ति शृंखला सुरक्षा पर अपर्याप्त ध्यान: भारत में लिथियम (भारत ने वर्ष 2023 में अपनी लिथियम-आयन सेल का 70% आयात किया), कोबाल्ट तथा EV बैटरी के लिये आवश्यक दुर्लभ पृथ्वी तत्त्वों जैसे महत्त्वपूर्ण कच्चे माल की सुरक्षित और विविध आपूर्ति का अभाव है।

- घरेलू भंडार बनाने, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने या स्थानीय विकल्पों (जैसे, सोडियम-आयन बैटरी) को प्रोत्साहित करने के लिये कोई व्यापक राष्ट्रीय रणनीति नहीं है।

- सीमित उपभोक्ता जागरूकता और अपनाने में सहायता: उपभोक्ताओं द्वारा EV को लेकर उपभोक्ताओं में अपनाने की दर अभी भी कम है, जिसका प्रमुख कारण इनके संभावित लाभों के प्रति अपर्याप्त जागरूकता, रेंज को लेकर चिंता, बैटरी की विश्वसनीयता से संबंधित आशंकाएँ तथा घरेलू अथवा विकेंद्रीकृत चार्जिंग अवसंरचना के प्रचार-प्रसार की कमी है। EV को लेकर उपभोक्ताओं में अपनाने की दर अभी भी कम है, जिसका प्रमुख कारण इनके संभावित लाभों के प्रति अपर्याप्त जागरूकता, रेंज को लेकर चिंता, बैटरी की विश्वसनीयता से संबंधित आशंकाएँ तथा घरेलू अथवा विकेंद्रीकृत चार्जिंग अवसंरचना के प्रचार-प्रसार की कमी है।

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिये भारत की प्रमुख पहल क्या हैं?

भारत इलेक्ट्रिक वाहन विकास को पर्यावरणीय संधारणीयता के साथ किस प्रकार संतुलित कर सकता है?

- हरित निर्माण को बढ़ावा देना: नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित EV और बैटरी निर्माण को प्रोत्साहित करना चाहिये। उन्नत रसायन कोशिका (ACC) बैटरियों के लिये PLI जैसी योजनाओं के तहत निर्माण को कम-कार्बन प्रथाओं से जोड़ा जाना चाहिये।

- सार्वजनिक और निजी EV चार्जिंग स्टेशनों के साथ सौर और पवन ऊर्जा को एकीकृत करना चाहिये। विकेंद्रीकृत तथा स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में PM-कुसुम और PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी पहलें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

- वाहन-से-ग्रिड (V2G) तकनीकों को प्रोत्साहित करना चाहिये, जो अनियमित नवीकरणीय स्रोतों को संतुलित करने में मदद कर सकती हैं।

- सर्कुलर इकोनॉमी फ्रेमवर्क: एक मज़बूत बैटरी पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग पारिस्थितिकी तंत्र लागू करना चाहिये। भारत के बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022, बैटरी निर्माताओं के लिये विस्तारित उत्पादक ज़िम्मेदारी (EPR) को अनिवार्य बनाते हैं ताकि पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

- यूरोपीय संघ का “बैटरी पासपोर्ट” मॉडल, जो बैटरियों के कार्बन फुटप्रिंट और जीवनचक्र को ट्रैक करता है, पारदर्शिता बढ़ाने के लिये भारत में दोहराया जा सकता है।

- मानकीकरण और हरित आपूर्ति शृंखलाएँ: मंत्रालयों (परिवहन, ऊर्जा, पर्यावरण, उद्योग) के बीच समन्वय के लिये एक राष्ट्रीय EV नियामक प्राधिकरण की स्थापना करना चाहिये।

- हरित आपूर्ति शृंखलाओं को प्रोत्साहित करना चाहिये और PLI योजनाओं में महत्त्वपूर्ण घटकों और हरित लॉजिस्टिक्स का स्थानीयकरण बढ़ावा दना चाहिये।

- भारत को लिथियम, कोबाल्ट और निकल के नैतिक स्रोत हेतु अर्जेंटीना के साथ लिथियम-डील जैसी रणनीतिक साझेदारी विकसित करनी चाहिये।

- उपभोक्ता जागरूकता एवं मांग-पक्ष प्रबंधन: EV के वित्तीय तथा पर्यावरणीय लाभों से संबंधित राष्ट्रीय अभियान शुरू करना (उजाला LED अभियान की सफलता के समान) चाहिये।

- ग्रिड लोड को प्रबंधित करने के क्रम में घर-आधारित चार्जिंग समाधान के साथ स्मार्ट चार्जिंग को प्रोत्साहन देना चाहिये।

- शहरी नियोजन एवं धारणीय गतिशीलता के बीच एकीकरण: NEMMP और स्मार्ट सिटी मिशन के साथ EV नियोजन को एकीकृत करना चाहिये।

- शहरी नियोजन में मिश्रित उपयोग के क्रम में NMT (गैर-मोटर चालित परिवहन) एकीकरण के साथ EV-प्राथमिक क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना चाहिये।

- उदाहरण के लिये , ओस्लो के निम्न-उत्सर्जन क्षेत्र तथा शहर-व्यापी EV पार्किंग विशेषाधिकार से शहरी वायु प्रदूषण को प्रभावी रूप से कम किया गया है।

- कार्बन लेखांकन और पर्यावरण निगरानी: कार्बन उत्सर्जन, इसके प्रभाव और बैटरी निपटान पर निगरानी रखने के क्रम में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये एक समर्पित पर्यावरणीय प्रभाव एजेंसी की स्थापना करनी चाहिये।

- भारत के कार्बन बाज़ार ढाँचे में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करना चाहिये, जिससे व्यापार योग्य उत्सर्जन में कमी हो सके। पेरिस समझौते के तहत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर अभिनिर्धारित योगदान (NDC) के अनुरूप इलेक्ट्रिक वाहन संबंधी नीतियों को अपनाना चाहिये।

निष्कर्ष

EV विकास को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संतुलित करने के लिये भारत को केवल विद्युतीकरण तक सीमित नहीं रहना चाहिये, बल्कि हरित विद्युतीकरण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिये। ध्यान स्थायी बैटरी आपूर्ति शृंखलाओं, स्वच्छ ऊर्जा, पुनर्चक्रण और एकीकृत नगरीय नियोजन पर होना चाहिये। वैश्विक नेताओं से सीख लेकर और भारत की विशिष्ट चुनौतियों के अनुसार नीतियाँ बनाकर, देश यह सुनिश्चित कर सकता है कि EV क्रांति न केवल उत्सर्जन को कम करे बल्कि एक स्वच्छ, परिपत्र और जलवायु-प्रतिरोधी भविष्य का निर्माण भी करे।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: स्वच्छ परिवहन का वादा करने के बावजूद, विद्युत वाहनों (EV) के कुछ पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी हैं। भारत में EV के विस्तार से जुड़े पारिस्थितिक संतुलनों की विवेचना कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्सप्रश्न. दक्ष और किफायती (ऐफोर्डेबल) शहरी सार्वजनिक परिवहन किस प्रकार भारत के द्रुत आर्थिक विकास की कुंजी है? (2019) |

जैव विविधता और पर्यावरण

सागरमाथा संबाद और हिमालय का संरक्षण

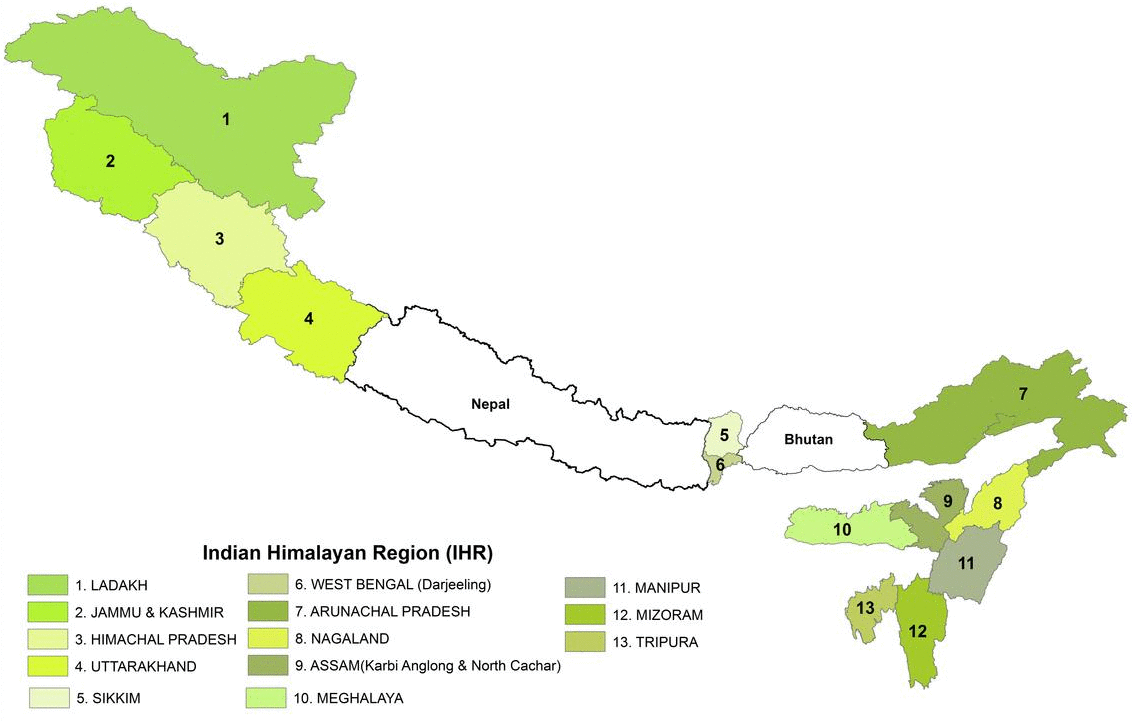

प्रिलिम्स के लिये:सागरमाथा संबाद, हिमालय, ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, हिमनद झील के फटने से बाढ़ (GLOF), इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस, हिम तेंदुए, जैवविविधता हॉटस्पॉट, कैलाश मानसरोवर, भारतीय मानसून, चार धाम परियोजना, हिंदू कुश ग्लेशियर, पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA), रामसर स्थल, पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ)। मेन्स के लिये:हिमालय और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र का महत्त्व, हिमालय से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ और आगे की राह। |

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने नेपाल में आयोजित प्रथम सागरमाथा संबाद में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए, जलवायु कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया और हिमालय एवं पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा हेतु सहयोगात्मक प्रयासों की अपील की।

- हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र भारत की पर्यावरणीय अखंडता बनाए रखने और इसकी आर्थिक मज़बूती को सुदृढ़ करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सागरमाथा संबाद क्या है?

- परिचय: यह नेपाल सरकार द्वारा शुरू किया गया द्विवार्षिक वैश्विक संवाद मंच है, जिसका नाम सागरमाथा (माउंट एवरेस्ट) के नाम पर रखा गया है। इसका उद्देश्य पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र और जलवायु अनुकूलता पर ज़ोर देते हुए, महत्त्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श करना है।

- यह “ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025” के साथ मेल खाता है।

- थीम और फोकस: पहले संस्करण (2025) की थीम थी “जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य।”

- फोकस क्षेत्रों में पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, विशेष रूप से हिमनदों का पिघलना, झीलों का फटना, जैवविविधता की हानि, तथा जल चक्रों और प्राकृतिक आपदाओं पर होने वाले प्रभाव शामिल हैं।

- भारत का रुख: भारत ने पर्वतीय क्षेत्रों की साझा पारिस्थितिक चुनौतियों का समाधान करने के लिये वैश्विक कार्रवाई हेतु 5-सूत्रीय आह्वान प्रस्तुत किया।

- उन्नत वैज्ञानिक सहयोग: उच्च ऊँचाई वाले पारिस्थितिकी तंत्रों में जलवायु और जैवविविधता की संयुक्त निगरानी।

- भारत ने हिम तेंदुए, बाघ और तेंदुओं के संरक्षण के लिये इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग पर बल दिया, और परियोजना हिम तेंदुआ (2019–2023) के तहत 718 हिम तेंदुओं की गिनती में अपनी सफलता की सराहना की।

- जलवायु लचीलापन निर्माण: हिमनद झील के फटने से बाढ़ (GLOF) जैसे पर्वतीय खतरों के लिये पूर्व चेतावनी प्रणाली और अनुकूलन अवसंरचना विकसित करनी चाहिये।

- पर्वतीय समुदायों को सशक्त बनाना: स्थानीय कल्याण को प्राथमिकता देना, पारंपरिक ज्ञान को समाहित करना और हरित आजीविका का समर्थन करना।

- हरित वित्त प्रदान करना: पेरिस समझौते के अनुरूप पर्याप्त और पूर्वानुमेय जलवायु वित्त पोषण की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया।

- पर्वतीय दृष्टिकोणों को मान्यता देना: वैश्विक जलवायु और विकास मंचों में पर्वतीय विशेष चिंताओं के लिये वकालत करना।

- उन्नत वैज्ञानिक सहयोग: उच्च ऊँचाई वाले पारिस्थितिकी तंत्रों में जलवायु और जैवविविधता की संयुक्त निगरानी।

भारत के लिये हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का महत्त्व क्या है?

- जलवैज्ञानिक महत्त्व: हिमालय, जिसे एशिया का जलस्तंभ कहा जाता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियों का मुख्य स्रोत है। यहाँ विशाल हिम और बर्फ जमा होती है, जो प्रति वर्ष लगभग 1.2 ट्रिलियन घन मीटर जल प्रदान करती है, जो कृषि, पेयजल तथा जलविद्युत उत्पादन के लिये आवश्यक है।

- पर्यावरणीय महत्व: हिमालय, एक जैवविविधता हॉटस्पॉट के रूप में, 10,000 से अधिक संवहनी पौधों, 979 पक्षियों और 300 स्तनधारियों का आवास है — जिनमें हिम तेंदुआ, लाल पांडा, हिमालयी तहर और हिमालयी मोनाल शामिल हैं। ये जीव विविध जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन तक फैले हुए हैं।

- सांस्कृतिक महत्त्व: हिमालय तिब्बती बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में आध्यात्मिक महत्त्व रखता है। इसमें कैलाश मानसरोवर, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ जैसे पवित्र स्थल शामिल हैं, जो प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं।

- आर्थिक महत्त्व: हिमालय पर्यटन, कृषि और वानिकी के माध्यम से लाखों लोगों का समर्थन करता है, जिसमें जैविक कृषि, पारिस्थितिकी पर्यटन एवं नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित सतत् विकास शामिल है।

- उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और मेघालय जैसे राज्यों में पर्यटन क्षेत्र राज्य सकल घरेलू उत्पाद में 10% से अधिक का योगदान दे रहा है।

- गंगा नदी बेसिन भारत की लगभग 40% आबादी का भरण -पोषण करती है तथा कृषि एवं उद्योग के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- नवीकरणीय ऊर्जा: हिमालयी नदियाँ विशाल जलविद्युत क्षमता प्रदान करती हैं, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और हरित परिवर्तन हेतु महत्त्वपूर्ण है।

- पूर्वोत्तर राज्य, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश अपनी 13,000 मेगावाट लोहित बेसिन परियोजना (वर्ष 2023) के साथ जलविद्युत विकास में अग्रणी है।

- जलवायु विनियमन: एक विशाल प्राकृतिक ढाल के रूप में कार्य करते हुए, हिमालय मध्य एशिया से आने वाली शीत पवन को रोकता है, जिससे उत्तरी भारत में अत्यधिक ठंड से बचाव होता है।

- उनकी विशाल उपस्थिति भारतीय मानसून को भी प्रभावित करती है, क्योंकि इससे नम समुद्री पवन ऊपर की ओर उठती है, जिससे फसलों के लिये आवश्यक वर्षा होती है।

- हिमालय के बिना, भारत के अधिकांश भाग को कठोर सर्दियों और अनियमित मानसून का सामना करना पड़ सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा बाधित हो सकती है।

- कार्बन सिंक: हिमालयी क्षेत्र के विशाल वन और अल्पाइन घास के मैदान एक महत्त्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की महत्त्वपूर्ण मात्रा को अवशोषित करते हैं एवं जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करते हैं।

- ये पारिस्थितिकी तंत्र अपनी घनी वनस्पति और मिट्टी में कार्बन का भंडारण करते हैं, जिससे ग्रीनहाउस गैस का स्तर कम होता है एवं ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम किया जा सकता है।

- हिमालयी वनों को वनों की कटाई और क्षरण से बचाना उनकी कार्बन अवशोषण क्षमता को बनाए रखने एवं क्षेत्रीय जलवायु स्थिरता को बनाए रखने हेतु महत्त्वपूर्ण है।

भारत के हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- जलवायु-प्रेरित आपदाएँ: बढ़ते तापमान, ग्लेशियर के पिघलने और अनियमित मौसम के कारण हिमालय को हिमस्खलन, भूस्खलन तथा अचानक बाढ़ जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें बादल फटना भी शामिल है।

- वर्ष 2025 में उत्तराखंड हिमस्खलन और वर्ष 2023 में सिक्किम ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ जैसी हाल की घटनाएँ बढ़ते आपदा जोखिमों को उजागर करती हैं।

- कमज़ोर आर्थिक विकास: ढलान काटना, वनों की कटाई और विस्फोट से पर्वत स्थिरता कमज़ोर हो जाती है, जिससे भूस्खलन एवं अवतलन होता है।

- सिंधु-त्सांगपो क्षेत्र में बढ़ी हुई भूकंपीय गतिविधि और अस्थिर परियोजनाओं के कारण चार धाम परियोजना से जुड़े जोशीमठ भूमि अवतलन जैसे संकट उत्पन्न हो गए।

- ग्लेशियर का पिघलना: भारत की नदियों के लिये महत्त्वपूर्ण हिमालय के ग्लेशियर, ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिससे जल की कमी, सूखा, जल विद्युत में कमी एवं संघर्ष का खतरा बढ़ रहा है;

- वर्ष 2023 की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि यही प्रवृत्ति जारी रही तो सदी के अंत तक हिंदू कुश ग्लेशियर का आयतन 75% कम हो जाएगा।

- उदाहरण के लिये, पिछले 25 वर्षों में गंगोत्री ग्लेशियर 850 मीटर से अधिक पीछे खिसक गया है।

- जैवविविधता की हानि: वनों की कटाई, अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय में जैवविविधता में भारी कमी आ रही है, साथ ही क्रॉफ्टन खरपतवार जैसी आक्रामक प्रजातियों को भी बढ़ावा मिल रहा है, जो देशी देवदार के पेड़ों के लिये खतरा बन रही हैं।

- इसके अतिरिक्त, इससे प्रजातियों का विस्थापन भी हो रहा है, उदाहरण के लिये सिक्किम हिमालय में लगभग 90% स्थानिक प्रजातियाँ विस्थापित हो गई हैं।

- अनियमित पर्यटन: पर्यटन की वृद्धि, यद्यपि आर्थिक रूप से लाभदायक है, लेकिन इससे प्रायः कूड़ा-कचरा, प्रदूषण और स्थानीय संसाधनों पर दबाव बढ़ता है।

- केदारनाथ जैसे तीर्थ स्थलों और ट्रैकिंग मार्गों पर अत्यधिक भीड़ के कारण नाजुक अल्पाइन पारिस्थितिकी तंत्र को हानि पहुँचता है।

- हिमालयन क्लीन-अप (वर्ष 2022) अपशिष्ट ऑडिट से पता चला कि 92.7% अपशिष्ट प्लास्टिक था , जिसमें 72% गैर-पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक था।

भारत हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के सतत् विकास के लिये कौन-कौन से उपाय अपना सकता है?

- जलवायु-अनुकूल बुनियादी अवसरंचना को बढ़ावा देना: बुनियादी अवसरंचना का विकास कठोर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) का पालन करते हुए किया जाना चाहिये और इसमें जैव-इंजीनियरिंग तथा जलवायु-अनुकूल डिज़ाइनों जैसे प्रकृति-आधारित समाधानों का उपयोग किया जाना चाहिये।

- प्रदूषण को कम करने के लिये ऊँचाई पर स्थित नगरों में शून्य-उत्सर्जन परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहन कॉरिडोर को बढ़ावा दिया जाए।

- सतत् पर्यटन को बढ़ावा देना: पर्यटन को वहन क्षमता की सीमाओं, पारिस्थितिक पर्यटन मॉडलों और ज़िम्मेदार आगंतुक ढाँचे के माध्यम से नियंत्रित किया जाना चाहिये।

- परमिट-आधारित प्रवेश से संवेदनशील क्षेत्रों में भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे कम प्रभाव वाले पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

- ग्लेशियर संरक्षण और सतत् जल प्रबंधन: भारत को ग्लेशियर के स्वास्थ्य एवं पिघलने के पैटर्न पर नज़र रखने के लिये वैज्ञानिक अनुसंधान, रिमोट सेंसिंग और GIS मैपिंग जैसी उन्नत तकनीकों के माध्यम से हिमालयी ग्लेशियरों की निगरानी तथा संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिये।

- इसके अतिरिक्त, कृत्रिम पुनर्भरण (बर्फ स्तूप), वर्षा जल संचयन और कुशल सिंचाई सहित सतत् जल प्रबंधन प्रणालियों को विकसित करने से समुदायों को ग्लेशियर सिकुड़न के कारण बदलती जल उपलब्धता के अनुकूल होने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

- वनरोपण और वन संरक्षण को बढ़ावा देना: भारत को जैवविविधता को बढ़ाने और कार्बन सिंक के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र की भूमिका को मज़बूत करने के लिये क्षीण वन क्षेत्रों को बहाल करने हेतु बड़े पैमाने पर वनरोपण तथा पुनर्वनरोपण कार्यक्रमों को लागू करना चाहिये।

- स्थानीय लोगों को शामिल करते हुए समुदाय आधारित वन प्रबंधन से वन संसाधनों का सतत् उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है।

- उदाहरण के लिये, संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) पहल ने उत्तराखंड में स्थानीय जनजातियों (उत्तराखंड में वन आंदोलन) को वनों की रक्षा के लिये सफलतापूर्वक सशक्त बनाया है।

- जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीतियों को लागू करना: हिमनद झील के फटने से बाढ़ (GLOF) के लिये पूर्व चेतावनी प्रणालियों और जलवायु-अनुकूल कृषि प्रथाओं को अपनाने से समुदायों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में सहायता मिलेगी।

- उदाहरण के लिये, अनावृष्टि की स्थिति को कम करने के लिये कुछ हिमालयी गाँवों में वर्षा जल संचयन को सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

- सतत् आजीविका को बढ़ावा देना: खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और मृदा क्षरण को रोकने के लिये जैविक कृषि, पर्माकल्चर और जलवायु-अनुकूल फसलों को बढ़ावा देना।

- अर्थव्यवस्थाओं में विविधता लाने के लिये पर्यावरण अनुकूल हस्तशिल्प, हर्बल उत्पादों और साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहित करना चाहिये।

निष्कर्ष

सागरमाथा संवाद हिमालय के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्त्व को रेखांकित करता है। यह ग्लेशियर पिघलने, प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरणीय गिरावट जैसी चुनौतियों से निपटने के लिये जलवायु लचीलापन, जैवविविधता संरक्षण तथा सतत् विकास पर तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान करता है, ताकि क्षेत्र के दीर्घकालिक पारिस्थितिक एवं सांस्कृतिक अस्तित्व को सुनिश्चित किया जा सके।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: हिमालय के सामने आने वाली प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों की जाँच कीजिये तथा इन मुद्दों के समाधान के लिये सतत् विकास रणनीतियों का सुझाव दीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2020) शिखर पर्वत

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) प्रश्न. यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करेंगे तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वहाँँ प्राकृतिक रूप से उगता हुआ देखने को मिलेगा? (2014) ओक रोडोडेंड्रोन चंदन नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (a) मेन्सप्रश्न. हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट में भूस्खलन के कारणों के बीच अंतर बताइये। (2021) प्रश्न. हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने से भारत के जल संसाधनों पर कौन से दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे? (2020) प्रश्न. "हिमालय में भूस्खलन की अत्यधिक संभावना है।" इसके कारणों पर चर्चा करते हुए इसके शमन हेतु उपयुक्त उपाय बताइये। (2016) |