विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

इलेक्ट्रिक वाहनों की पर्यावरणीय लागत

- 26 May 2025

- 83 min read

प्रिलिम्स के लिये:इलेक्ट्रिक वाहन, आंतरिक दहन इंजन, लिथियम , पार्टिकुलेट मैटर , FAME-I और II मेन्स के लिये:भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के पर्यावरणीय नुकसान, बैटरी रीसाइक्लिंग और लिथियम-आयन अपशिष्ट प्रबंधन में चुनौतियाँ |

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

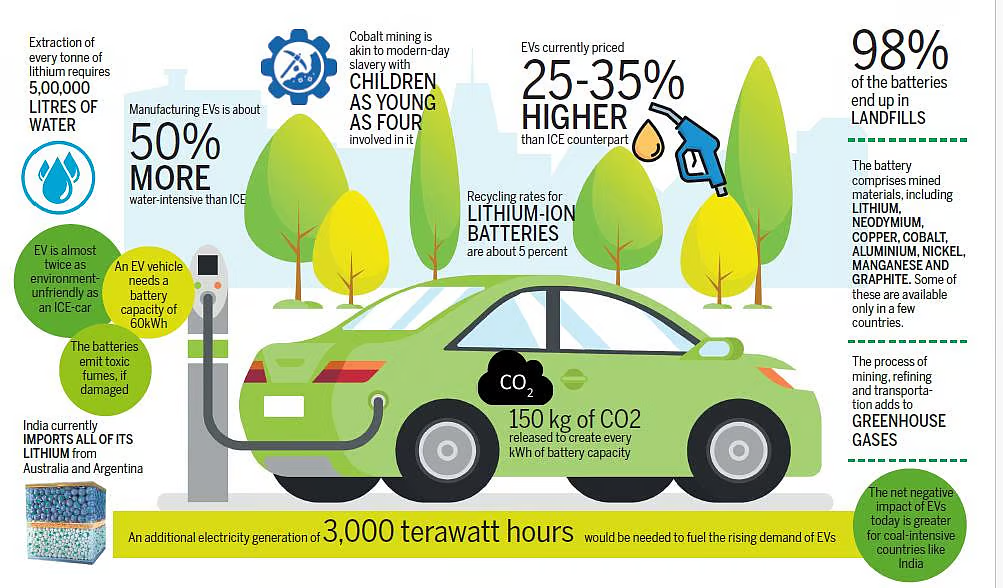

हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि इलेक्ट्रिक वाहन (EV) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हैं, लेकिन उनके भारी वज़न के कारण टायरों का घिसाव बढ़ता है, जिससे अधिक माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण होता है - जो इस धारणा को चुनौती देता है कि EV पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों के संबंध में पर्यावरण संबंधी चिंताएँ क्या हैं?

- टायर माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण: EV आमतौर पर आंतरिक दहन इंजन (I.C.E) वाहनों की तुलना में 15-20% भारी होते हैं, क्योंकि बैटरी पैक का वज़न 300-900 किलोग्राम होता है, जिससे टायर पर दबाव और घिसाव बढ़ जाता है।

- अचानक ब्रेक लगाने या सड़क से टकराने के कारण होने वाले प्राथमिक विखंडन से सूक्ष्म आकार के कण निकलते हैं, जबकि नियमित घिसाव से होने वाले क्रमिक विखंडन से बड़े कण निकलते हैं।

- छोटे टुकड़े (1-10 μm) वायु में रह जाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है, जबकि बड़े टुकड़े (>100 μm) सड़कों पर जम जाते हैं, जिससे मृदा और जल प्रभावित होते हैं।

- इलेक्ट्रिक वाहनों में तीव्र गति से घर्षण और गर्मी बढ़ती है, जिससे माइक्रोप्लास्टिक उत्सर्जन में वृद्धि होती है।

- हालाँकि इलेक्ट्रिक वाहन टेलपाइप उत्सर्जन में कटौती करते हैं, लेकिन वे गैर-निकास प्रदूषण को बढ़ाते हैं, जिससे जटिल पर्यावरणीय नुकसान उत्पन्न होता है।

- लिथियम-आयन बैटरी के खतरे: एक एकल EV के निर्माण से 16-19 टन CO₂ उत्सर्जित होता है , जो ICE वाहन (7-10 टन) से लगभग दोगुना है।

- 1 टन लिथियम उत्पादन के लिये लगभग 1.89 मिलियन लीटर स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है , जिससे भूजल और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है।

- पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन की कमी: क्षतिग्रस्त या जीवन-अवधि समाप्त हो चुकी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरियों का प्रायः लैंडफिल साइट्स पर अनुपचारित निस्तारण होता है। वर्तमान में, इन बैटरियों के पर्यावरण-अनुकूल पुनर्चक्रण के लिये आवश्यक बुनियादी अवसंरचना और तकनीकी व्यवस्था अपर्याप्त है।

- कोबाल्ट और लिथियम अवशेषों को विघटित होने में सदियाँ लग सकती हैं और ये मानव तथा पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिये दीर्घकालिक खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।

- ग्रिड निर्भरता और जीवाश्म ईंधन: EV केवल उतने ही पर्यावरण अनुकूल हैं जितना कि उन्हें चलाने वाला ग्रिड। भारत का ग्रिड अभी भी कोयले पर आधारित है। कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्र 800-850 ग्राम CO₂/kWh उत्सर्जित करते हैं, जो भारत में अधिकांश EV को शक्ति प्रदान करता है।

- अनेक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन डीजल जनरेटर पर चलते हैं, जिससे उत्सर्जन बढ़ रहा है।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहन विनियमन में क्या खामियाँ हैं?

- असंगत और खंडित नीति कार्यान्वयन: वर्तमान वायु प्रदूषण मानक मुख्य रूप से पार्टिकुलेट मैटर (PM) 2.5 और PM10 पर केंद्रित हैं, लेकिन टायर कण प्रायः इससे छोटे होते हैं और इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। वर्तमान में कोई भी मानक टायर और ब्रेक के घिसाव जैसे नॉन-एग्जॉस्ट उत्सर्जन को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता है।

- भारत आगामी दशक में अपेक्षित इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) बैटरी अपशिष्ट की विशाल मात्रा के प्रबंधन हेतु वर्तमान में पूरी तरह से तैयार नहीं है।

- गंभीर रूप से, भारत में इस्तेमाल की गई लिथियम-आयन बैटरियों की अवैध डंपिंग को रोकने के लिये मज़बूत कानून का अभाव है। ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2011, ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 और वर्ष 2018 के संशोधन सहित मौजूदा कानूनी ढाँचा शामिल की गई सामग्रियों की श्रेणी के संदर्भ में विकसित हुआ है। हालाँकि, यह EV बैटरियों के सुरक्षित निस्तारण और पुनर्चक्रण के लिये एक सुसंगत समर्पित ढाँचा प्रदान करने में विफल रहता है।

- इस नियामक अंतराल के कारण भारत घरेलू और आयातित बैटरी अपशिष्ट का डंपिंग ग्राउंड बन सकता है।

- FAME-I और II जैसी EV योजनाओं का असंगत क्रियान्वयन के कारण सीमित प्रभाव पड़ा है। यद्यपि गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों के पास मज़बूत नीतियाँ हैं, लेकिन कई राज्यों में बुनियादी EV रोडमैप तक का अभाव है।

- विभिन्न राज्यों में एकसमान मानकों का अभाव राष्ट्रव्यापी मापनीयता और एकीकरण में बाधा डालता है।

- सरकारी प्रोत्साहन का सीमित दायरा: इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) से जुड़ी कोशिशें मुख्यतः चुनिंदा शहरी क्षेत्रों में 3-व्हीलर्स और बसों पर केंद्रित हैं, जिससे ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में इसे अपनाने की संभावनाएँ उपेक्षित रह जाती हैं।

- EV प्रयास मुख्यतः शहरी परिवहन तक ही सीमित हैं तथा लंबी दूरी के अंतर-शहर विद्युतीकरण के लिये व्यवहार्य रोडमैप का अभाव है।

- चार्जिंग अवसंरचना का अभाव: वर्तमान चार्जिंग अवसंरचना अपर्याप्त और अविकसित है, विशेष रूप से मेट्रो शहरों के बाहर।

- चार्जिंग उपकरणों और बैटरी प्रौद्योगिकियों का कोई राष्ट्रीय मानकीकरण नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप EV ब्रांडों तथ स्टेशनों में संगतता संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

- चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिये उच्च लागत (लगभग 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक का निवेश) एक बड़ी बाधा है, विशेष रूप से तब जब मांग या उपयोग की गारंटी न हो।

- समर्पित विनियामक प्राधिकरण का अभाव: वर्तमान में सभी मंत्रालयों (परिवहन, विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण, आदि) में EV विनियमन और समन्वय के लिये समर्पित कोई भी एजेंसी या विभाग नहीं है।

- एकीकृत संस्थागत तंत्र का अभाव कुशल निर्णय लेने, निगरानी और उद्योग की आवश्यकताओं पर त्वरित प्रतिक्रिया में बाधा डालता है।

- आपूर्ति शृंखला सुरक्षा पर अपर्याप्त ध्यान: भारत में लिथियम (भारत ने वर्ष 2023 में अपनी लिथियम-आयन सेल का 70% आयात किया), कोबाल्ट तथा EV बैटरी के लिये आवश्यक दुर्लभ पृथ्वी तत्त्वों जैसे महत्त्वपूर्ण कच्चे माल की सुरक्षित और विविध आपूर्ति का अभाव है।

- घरेलू भंडार बनाने, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने या स्थानीय विकल्पों (जैसे, सोडियम-आयन बैटरी) को प्रोत्साहित करने के लिये कोई व्यापक राष्ट्रीय रणनीति नहीं है।

- सीमित उपभोक्ता जागरूकता और अपनाने में सहायता: उपभोक्ताओं द्वारा EV को लेकर उपभोक्ताओं में अपनाने की दर अभी भी कम है, जिसका प्रमुख कारण इनके संभावित लाभों के प्रति अपर्याप्त जागरूकता, रेंज को लेकर चिंता, बैटरी की विश्वसनीयता से संबंधित आशंकाएँ तथा घरेलू अथवा विकेंद्रीकृत चार्जिंग अवसंरचना के प्रचार-प्रसार की कमी है। EV को लेकर उपभोक्ताओं में अपनाने की दर अभी भी कम है, जिसका प्रमुख कारण इनके संभावित लाभों के प्रति अपर्याप्त जागरूकता, रेंज को लेकर चिंता, बैटरी की विश्वसनीयता से संबंधित आशंकाएँ तथा घरेलू अथवा विकेंद्रीकृत चार्जिंग अवसंरचना के प्रचार-प्रसार की कमी है।

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिये भारत की प्रमुख पहल क्या हैं?

भारत इलेक्ट्रिक वाहन विकास को पर्यावरणीय संधारणीयता के साथ किस प्रकार संतुलित कर सकता है?

- हरित निर्माण को बढ़ावा देना: नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित EV और बैटरी निर्माण को प्रोत्साहित करना चाहिये। उन्नत रसायन कोशिका (ACC) बैटरियों के लिये PLI जैसी योजनाओं के तहत निर्माण को कम-कार्बन प्रथाओं से जोड़ा जाना चाहिये।

- सार्वजनिक और निजी EV चार्जिंग स्टेशनों के साथ सौर और पवन ऊर्जा को एकीकृत करना चाहिये। विकेंद्रीकृत तथा स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में PM-कुसुम और PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी पहलें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

- वाहन-से-ग्रिड (V2G) तकनीकों को प्रोत्साहित करना चाहिये, जो अनियमित नवीकरणीय स्रोतों को संतुलित करने में मदद कर सकती हैं।

- सर्कुलर इकोनॉमी फ्रेमवर्क: एक मज़बूत बैटरी पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग पारिस्थितिकी तंत्र लागू करना चाहिये। भारत के बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022, बैटरी निर्माताओं के लिये विस्तारित उत्पादक ज़िम्मेदारी (EPR) को अनिवार्य बनाते हैं ताकि पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

- यूरोपीय संघ का “बैटरी पासपोर्ट” मॉडल, जो बैटरियों के कार्बन फुटप्रिंट और जीवनचक्र को ट्रैक करता है, पारदर्शिता बढ़ाने के लिये भारत में दोहराया जा सकता है।

- मानकीकरण और हरित आपूर्ति शृंखलाएँ: मंत्रालयों (परिवहन, ऊर्जा, पर्यावरण, उद्योग) के बीच समन्वय के लिये एक राष्ट्रीय EV नियामक प्राधिकरण की स्थापना करना चाहिये।

- हरित आपूर्ति शृंखलाओं को प्रोत्साहित करना चाहिये और PLI योजनाओं में महत्त्वपूर्ण घटकों और हरित लॉजिस्टिक्स का स्थानीयकरण बढ़ावा दना चाहिये।

- भारत को लिथियम, कोबाल्ट और निकल के नैतिक स्रोत हेतु अर्जेंटीना के साथ लिथियम-डील जैसी रणनीतिक साझेदारी विकसित करनी चाहिये।

- उपभोक्ता जागरूकता एवं मांग-पक्ष प्रबंधन: EV के वित्तीय तथा पर्यावरणीय लाभों से संबंधित राष्ट्रीय अभियान शुरू करना (उजाला LED अभियान की सफलता के समान) चाहिये।

- ग्रिड लोड को प्रबंधित करने के क्रम में घर-आधारित चार्जिंग समाधान के साथ स्मार्ट चार्जिंग को प्रोत्साहन देना चाहिये।

- शहरी नियोजन एवं धारणीय गतिशीलता के बीच एकीकरण: NEMMP और स्मार्ट सिटी मिशन के साथ EV नियोजन को एकीकृत करना चाहिये।

- शहरी नियोजन में मिश्रित उपयोग के क्रम में NMT (गैर-मोटर चालित परिवहन) एकीकरण के साथ EV-प्राथमिक क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना चाहिये।

- उदाहरण के लिये , ओस्लो के निम्न-उत्सर्जन क्षेत्र तथा शहर-व्यापी EV पार्किंग विशेषाधिकार से शहरी वायु प्रदूषण को प्रभावी रूप से कम किया गया है।

- कार्बन लेखांकन और पर्यावरण निगरानी: कार्बन उत्सर्जन, इसके प्रभाव और बैटरी निपटान पर निगरानी रखने के क्रम में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये एक समर्पित पर्यावरणीय प्रभाव एजेंसी की स्थापना करनी चाहिये।

- भारत के कार्बन बाज़ार ढाँचे में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करना चाहिये, जिससे व्यापार योग्य उत्सर्जन में कमी हो सके। पेरिस समझौते के तहत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर अभिनिर्धारित योगदान (NDC) के अनुरूप इलेक्ट्रिक वाहन संबंधी नीतियों को अपनाना चाहिये।

निष्कर्ष

EV विकास को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संतुलित करने के लिये भारत को केवल विद्युतीकरण तक सीमित नहीं रहना चाहिये, बल्कि हरित विद्युतीकरण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिये। ध्यान स्थायी बैटरी आपूर्ति शृंखलाओं, स्वच्छ ऊर्जा, पुनर्चक्रण और एकीकृत नगरीय नियोजन पर होना चाहिये। वैश्विक नेताओं से सीख लेकर और भारत की विशिष्ट चुनौतियों के अनुसार नीतियाँ बनाकर, देश यह सुनिश्चित कर सकता है कि EV क्रांति न केवल उत्सर्जन को कम करे बल्कि एक स्वच्छ, परिपत्र और जलवायु-प्रतिरोधी भविष्य का निर्माण भी करे।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: स्वच्छ परिवहन का वादा करने के बावजूद, विद्युत वाहनों (EV) के कुछ पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी हैं। भारत में EV के विस्तार से जुड़े पारिस्थितिक संतुलनों की विवेचना कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्सप्रश्न. दक्ष और किफायती (ऐफोर्डेबल) शहरी सार्वजनिक परिवहन किस प्रकार भारत के द्रुत आर्थिक विकास की कुंजी है? (2019) |