जैव विविधता और पर्यावरण

सागरमाथा संबाद और हिमालय का संरक्षण

- 26 May 2025

- 96 min read

प्रिलिम्स के लिये:सागरमाथा संबाद, हिमालय, ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, हिमनद झील के फटने से बाढ़ (GLOF), इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस, हिम तेंदुए, जैवविविधता हॉटस्पॉट, कैलाश मानसरोवर, भारतीय मानसून, चार धाम परियोजना, हिंदू कुश ग्लेशियर, पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA), रामसर स्थल, पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ)। मेन्स के लिये:हिमालय और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र का महत्त्व, हिमालय से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ और आगे की राह। |

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने नेपाल में आयोजित प्रथम सागरमाथा संबाद में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए, जलवायु कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया और हिमालय एवं पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा हेतु सहयोगात्मक प्रयासों की अपील की।

- हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र भारत की पर्यावरणीय अखंडता बनाए रखने और इसकी आर्थिक मज़बूती को सुदृढ़ करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सागरमाथा संबाद क्या है?

- परिचय: यह नेपाल सरकार द्वारा शुरू किया गया द्विवार्षिक वैश्विक संवाद मंच है, जिसका नाम सागरमाथा (माउंट एवरेस्ट) के नाम पर रखा गया है। इसका उद्देश्य पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र और जलवायु अनुकूलता पर ज़ोर देते हुए, महत्त्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श करना है।

- यह “ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025” के साथ मेल खाता है।

- थीम और फोकस: पहले संस्करण (2025) की थीम थी “जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य।”

- फोकस क्षेत्रों में पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, विशेष रूप से हिमनदों का पिघलना, झीलों का फटना, जैवविविधता की हानि, तथा जल चक्रों और प्राकृतिक आपदाओं पर होने वाले प्रभाव शामिल हैं।

- भारत का रुख: भारत ने पर्वतीय क्षेत्रों की साझा पारिस्थितिक चुनौतियों का समाधान करने के लिये वैश्विक कार्रवाई हेतु 5-सूत्रीय आह्वान प्रस्तुत किया।

- उन्नत वैज्ञानिक सहयोग: उच्च ऊँचाई वाले पारिस्थितिकी तंत्रों में जलवायु और जैवविविधता की संयुक्त निगरानी।

- भारत ने हिम तेंदुए, बाघ और तेंदुओं के संरक्षण के लिये इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग पर बल दिया, और परियोजना हिम तेंदुआ (2019–2023) के तहत 718 हिम तेंदुओं की गिनती में अपनी सफलता की सराहना की।

- जलवायु लचीलापन निर्माण: हिमनद झील के फटने से बाढ़ (GLOF) जैसे पर्वतीय खतरों के लिये पूर्व चेतावनी प्रणाली और अनुकूलन अवसंरचना विकसित करनी चाहिये।

- पर्वतीय समुदायों को सशक्त बनाना: स्थानीय कल्याण को प्राथमिकता देना, पारंपरिक ज्ञान को समाहित करना और हरित आजीविका का समर्थन करना।

- हरित वित्त प्रदान करना: पेरिस समझौते के अनुरूप पर्याप्त और पूर्वानुमेय जलवायु वित्त पोषण की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया।

- पर्वतीय दृष्टिकोणों को मान्यता देना: वैश्विक जलवायु और विकास मंचों में पर्वतीय विशेष चिंताओं के लिये वकालत करना।

- उन्नत वैज्ञानिक सहयोग: उच्च ऊँचाई वाले पारिस्थितिकी तंत्रों में जलवायु और जैवविविधता की संयुक्त निगरानी।

भारत के लिये हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का महत्त्व क्या है?

- जलवैज्ञानिक महत्त्व: हिमालय, जिसे एशिया का जलस्तंभ कहा जाता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियों का मुख्य स्रोत है। यहाँ विशाल हिम और बर्फ जमा होती है, जो प्रति वर्ष लगभग 1.2 ट्रिलियन घन मीटर जल प्रदान करती है, जो कृषि, पेयजल तथा जलविद्युत उत्पादन के लिये आवश्यक है।

- पर्यावरणीय महत्व: हिमालय, एक जैवविविधता हॉटस्पॉट के रूप में, 10,000 से अधिक संवहनी पौधों, 979 पक्षियों और 300 स्तनधारियों का आवास है — जिनमें हिम तेंदुआ, लाल पांडा, हिमालयी तहर और हिमालयी मोनाल शामिल हैं। ये जीव विविध जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन तक फैले हुए हैं।

- सांस्कृतिक महत्त्व: हिमालय तिब्बती बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में आध्यात्मिक महत्त्व रखता है। इसमें कैलाश मानसरोवर, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ जैसे पवित्र स्थल शामिल हैं, जो प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं।

- आर्थिक महत्त्व: हिमालय पर्यटन, कृषि और वानिकी के माध्यम से लाखों लोगों का समर्थन करता है, जिसमें जैविक कृषि, पारिस्थितिकी पर्यटन एवं नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित सतत् विकास शामिल है।

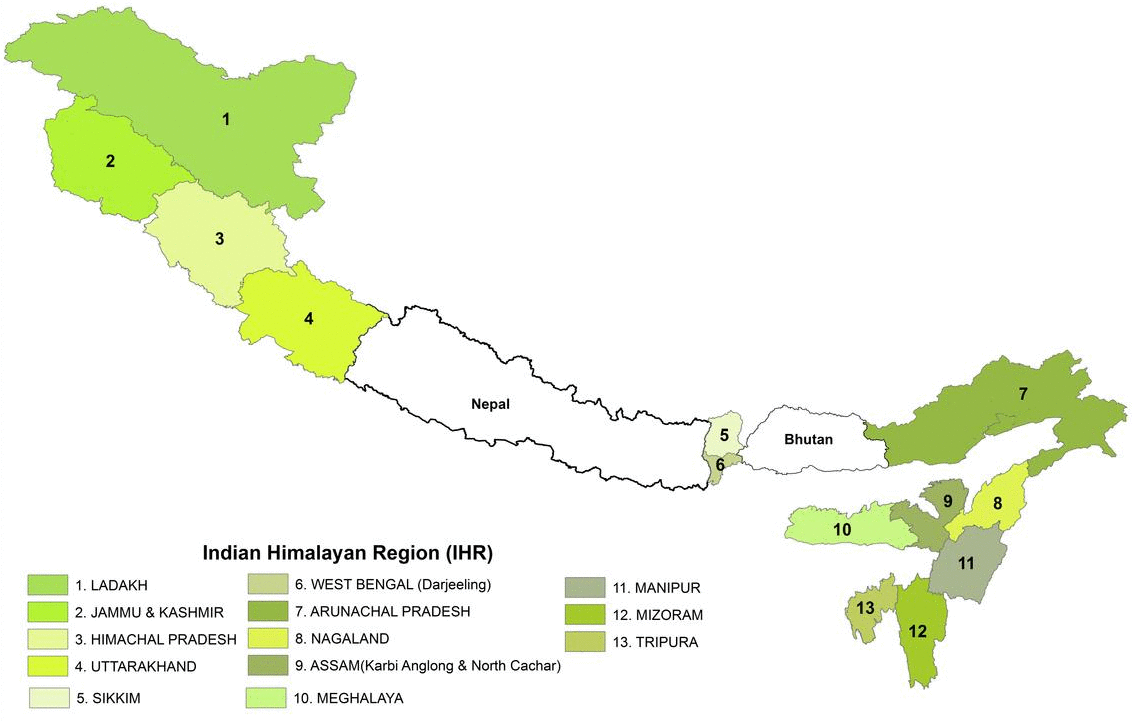

- उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और मेघालय जैसे राज्यों में पर्यटन क्षेत्र राज्य सकल घरेलू उत्पाद में 10% से अधिक का योगदान दे रहा है।

- गंगा नदी बेसिन भारत की लगभग 40% आबादी का भरण -पोषण करती है तथा कृषि एवं उद्योग के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- नवीकरणीय ऊर्जा: हिमालयी नदियाँ विशाल जलविद्युत क्षमता प्रदान करती हैं, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और हरित परिवर्तन हेतु महत्त्वपूर्ण है।

- पूर्वोत्तर राज्य, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश अपनी 13,000 मेगावाट लोहित बेसिन परियोजना (वर्ष 2023) के साथ जलविद्युत विकास में अग्रणी है।

- जलवायु विनियमन: एक विशाल प्राकृतिक ढाल के रूप में कार्य करते हुए, हिमालय मध्य एशिया से आने वाली शीत पवन को रोकता है, जिससे उत्तरी भारत में अत्यधिक ठंड से बचाव होता है।

- उनकी विशाल उपस्थिति भारतीय मानसून को भी प्रभावित करती है, क्योंकि इससे नम समुद्री पवन ऊपर की ओर उठती है, जिससे फसलों के लिये आवश्यक वर्षा होती है।

- हिमालय के बिना, भारत के अधिकांश भाग को कठोर सर्दियों और अनियमित मानसून का सामना करना पड़ सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा बाधित हो सकती है।

- कार्बन सिंक: हिमालयी क्षेत्र के विशाल वन और अल्पाइन घास के मैदान एक महत्त्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की महत्त्वपूर्ण मात्रा को अवशोषित करते हैं एवं जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करते हैं।

- ये पारिस्थितिकी तंत्र अपनी घनी वनस्पति और मिट्टी में कार्बन का भंडारण करते हैं, जिससे ग्रीनहाउस गैस का स्तर कम होता है एवं ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम किया जा सकता है।

- हिमालयी वनों को वनों की कटाई और क्षरण से बचाना उनकी कार्बन अवशोषण क्षमता को बनाए रखने एवं क्षेत्रीय जलवायु स्थिरता को बनाए रखने हेतु महत्त्वपूर्ण है।

भारत के हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- जलवायु-प्रेरित आपदाएँ: बढ़ते तापमान, ग्लेशियर के पिघलने और अनियमित मौसम के कारण हिमालय को हिमस्खलन, भूस्खलन तथा अचानक बाढ़ जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें बादल फटना भी शामिल है।

- वर्ष 2025 में उत्तराखंड हिमस्खलन और वर्ष 2023 में सिक्किम ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ जैसी हाल की घटनाएँ बढ़ते आपदा जोखिमों को उजागर करती हैं।

- कमज़ोर आर्थिक विकास: ढलान काटना, वनों की कटाई और विस्फोट से पर्वत स्थिरता कमज़ोर हो जाती है, जिससे भूस्खलन एवं अवतलन होता है।

- सिंधु-त्सांगपो क्षेत्र में बढ़ी हुई भूकंपीय गतिविधि और अस्थिर परियोजनाओं के कारण चार धाम परियोजना से जुड़े जोशीमठ भूमि अवतलन जैसे संकट उत्पन्न हो गए।

- ग्लेशियर का पिघलना: भारत की नदियों के लिये महत्त्वपूर्ण हिमालय के ग्लेशियर, ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिससे जल की कमी, सूखा, जल विद्युत में कमी एवं संघर्ष का खतरा बढ़ रहा है;

- वर्ष 2023 की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि यही प्रवृत्ति जारी रही तो सदी के अंत तक हिंदू कुश ग्लेशियर का आयतन 75% कम हो जाएगा।

- उदाहरण के लिये, पिछले 25 वर्षों में गंगोत्री ग्लेशियर 850 मीटर से अधिक पीछे खिसक गया है।

- जैवविविधता की हानि: वनों की कटाई, अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय में जैवविविधता में भारी कमी आ रही है, साथ ही क्रॉफ्टन खरपतवार जैसी आक्रामक प्रजातियों को भी बढ़ावा मिल रहा है, जो देशी देवदार के पेड़ों के लिये खतरा बन रही हैं।

- इसके अतिरिक्त, इससे प्रजातियों का विस्थापन भी हो रहा है, उदाहरण के लिये सिक्किम हिमालय में लगभग 90% स्थानिक प्रजातियाँ विस्थापित हो गई हैं।

- अनियमित पर्यटन: पर्यटन की वृद्धि, यद्यपि आर्थिक रूप से लाभदायक है, लेकिन इससे प्रायः कूड़ा-कचरा, प्रदूषण और स्थानीय संसाधनों पर दबाव बढ़ता है।

- केदारनाथ जैसे तीर्थ स्थलों और ट्रैकिंग मार्गों पर अत्यधिक भीड़ के कारण नाजुक अल्पाइन पारिस्थितिकी तंत्र को हानि पहुँचता है।

- हिमालयन क्लीन-अप (वर्ष 2022) अपशिष्ट ऑडिट से पता चला कि 92.7% अपशिष्ट प्लास्टिक था , जिसमें 72% गैर-पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक था।

भारत हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के सतत् विकास के लिये कौन-कौन से उपाय अपना सकता है?

- जलवायु-अनुकूल बुनियादी अवसरंचना को बढ़ावा देना: बुनियादी अवसरंचना का विकास कठोर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) का पालन करते हुए किया जाना चाहिये और इसमें जैव-इंजीनियरिंग तथा जलवायु-अनुकूल डिज़ाइनों जैसे प्रकृति-आधारित समाधानों का उपयोग किया जाना चाहिये।

- प्रदूषण को कम करने के लिये ऊँचाई पर स्थित नगरों में शून्य-उत्सर्जन परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहन कॉरिडोर को बढ़ावा दिया जाए।

- सतत् पर्यटन को बढ़ावा देना: पर्यटन को वहन क्षमता की सीमाओं, पारिस्थितिक पर्यटन मॉडलों और ज़िम्मेदार आगंतुक ढाँचे के माध्यम से नियंत्रित किया जाना चाहिये।

- परमिट-आधारित प्रवेश से संवेदनशील क्षेत्रों में भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे कम प्रभाव वाले पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

- ग्लेशियर संरक्षण और सतत् जल प्रबंधन: भारत को ग्लेशियर के स्वास्थ्य एवं पिघलने के पैटर्न पर नज़र रखने के लिये वैज्ञानिक अनुसंधान, रिमोट सेंसिंग और GIS मैपिंग जैसी उन्नत तकनीकों के माध्यम से हिमालयी ग्लेशियरों की निगरानी तथा संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिये।

- इसके अतिरिक्त, कृत्रिम पुनर्भरण (बर्फ स्तूप), वर्षा जल संचयन और कुशल सिंचाई सहित सतत् जल प्रबंधन प्रणालियों को विकसित करने से समुदायों को ग्लेशियर सिकुड़न के कारण बदलती जल उपलब्धता के अनुकूल होने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

- वनरोपण और वन संरक्षण को बढ़ावा देना: भारत को जैवविविधता को बढ़ाने और कार्बन सिंक के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र की भूमिका को मज़बूत करने के लिये क्षीण वन क्षेत्रों को बहाल करने हेतु बड़े पैमाने पर वनरोपण तथा पुनर्वनरोपण कार्यक्रमों को लागू करना चाहिये।

- स्थानीय लोगों को शामिल करते हुए समुदाय आधारित वन प्रबंधन से वन संसाधनों का सतत् उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है।

- उदाहरण के लिये, संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) पहल ने उत्तराखंड में स्थानीय जनजातियों (उत्तराखंड में वन आंदोलन) को वनों की रक्षा के लिये सफलतापूर्वक सशक्त बनाया है।

- जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीतियों को लागू करना: हिमनद झील के फटने से बाढ़ (GLOF) के लिये पूर्व चेतावनी प्रणालियों और जलवायु-अनुकूल कृषि प्रथाओं को अपनाने से समुदायों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में सहायता मिलेगी।

- उदाहरण के लिये, अनावृष्टि की स्थिति को कम करने के लिये कुछ हिमालयी गाँवों में वर्षा जल संचयन को सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

- सतत् आजीविका को बढ़ावा देना: खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और मृदा क्षरण को रोकने के लिये जैविक कृषि, पर्माकल्चर और जलवायु-अनुकूल फसलों को बढ़ावा देना।

- अर्थव्यवस्थाओं में विविधता लाने के लिये पर्यावरण अनुकूल हस्तशिल्प, हर्बल उत्पादों और साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहित करना चाहिये।

निष्कर्ष

सागरमाथा संवाद हिमालय के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्त्व को रेखांकित करता है। यह ग्लेशियर पिघलने, प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरणीय गिरावट जैसी चुनौतियों से निपटने के लिये जलवायु लचीलापन, जैवविविधता संरक्षण तथा सतत् विकास पर तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान करता है, ताकि क्षेत्र के दीर्घकालिक पारिस्थितिक एवं सांस्कृतिक अस्तित्व को सुनिश्चित किया जा सके।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: हिमालय के सामने आने वाली प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों की जाँच कीजिये तथा इन मुद्दों के समाधान के लिये सतत् विकास रणनीतियों का सुझाव दीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2020) शिखर पर्वत

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) प्रश्न. यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करेंगे तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वहाँँ प्राकृतिक रूप से उगता हुआ देखने को मिलेगा? (2014) ओक रोडोडेंड्रोन चंदन नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (a) मेन्सप्रश्न. हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट में भूस्खलन के कारणों के बीच अंतर बताइये। (2021) प्रश्न. हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने से भारत के जल संसाधनों पर कौन से दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे? (2020) प्रश्न. "हिमालय में भूस्खलन की अत्यधिक संभावना है।" इसके कारणों पर चर्चा करते हुए इसके शमन हेतु उपयुक्त उपाय बताइये। (2016) |