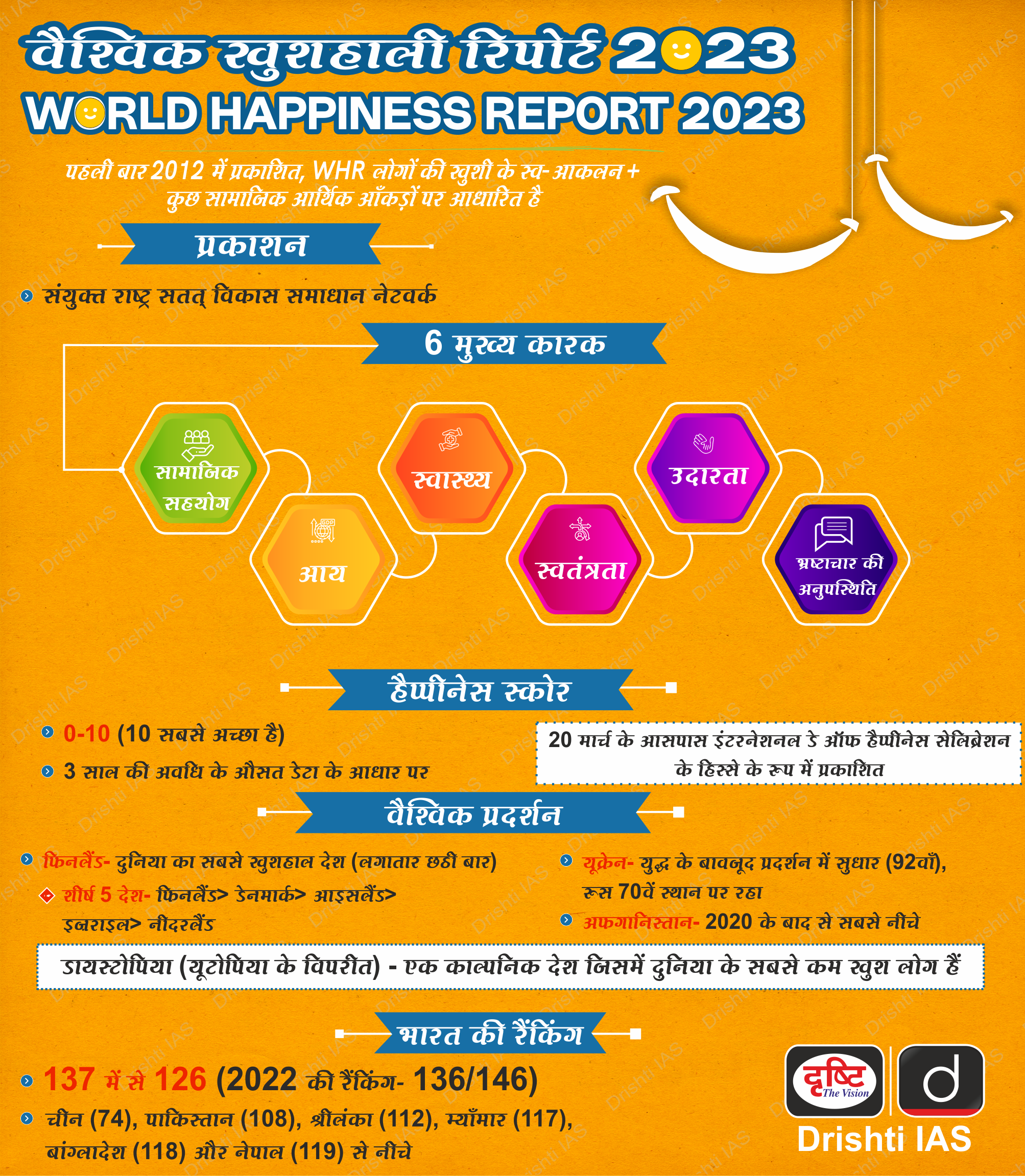

इन्फोग्राफिक्स

भारतीय विरासत और संस्कृति

चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध प्रतिमा

प्रिलिम्स के लिये:बौद्ध धर्म की उत्पत्ति, मुद्राएँ, बौद्ध धर्म के सिद्धांत, चंदन। मेन्स के लिये:बौद्ध धर्म का महत्त्व, भारतीय साहित्य, प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा को उनकी दो दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध प्रतिमा भेंट की।

- चंदन की लकड़ी से बनी इस मूर्ति में बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे 'ध्यान मुद्रा' में बैठे हुए दर्शाया गया है।

चंदन:

- परिचय: संतालम/सैंटालम एल्बम को आमतौर पर भारतीय चंदन के रूप में जाना जाता है, यह चीन, भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस में पाई जाने वाली शुष्क पर्णपाती वन प्रजाति है।

- चंदन लंबे समय से भारतीय विरासत एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ है और विश्व के चंदन व्यापार में देश ने 85% का योगदान दिया। हालाँकि हाल में इसमें तेज़ी से गिरावट आई है।

- विशेषता: इस उष्णकटिबंधीय पेड़ की ऊँचाई 20 मीटर तक होती है और इसकी लकड़ियाँ लाल होती हैं तथा इसकी छाल कई गहरे रंगों (गहरा भूरा, लाल तथा गहरा स्लेटी) की होती है।

- उपयोग: इसकी लकड़ी मज़बूत और टिकाऊ होती है, इसलिये इसका अधिकांश उपयोग किया जाता है।

- भारतीय चंदन को आयुर्वेद की सबसे पवित्र जड़ी बूटियों में से एक माना जाता है।

- भारत में वितरण: भारत में चंदन ज़्यादातर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में उगाया जाता है।

- कर्नाटक को कभी-कभी 'गांधार गुड़ी' अथवा चंदन की भूमि भी कहा जाता है। चंदन पर नक्काशी की कला सदियों से कर्नाटक की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग रही है। इसकी उत्पत्ति तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में देखी जा सकती है। राज्य ने संसाधनों का निरंतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिये चंदन विकास बोर्ड की स्थापना की है।

- IUCN रेड लिस्ट स्थिति: सुभेद्

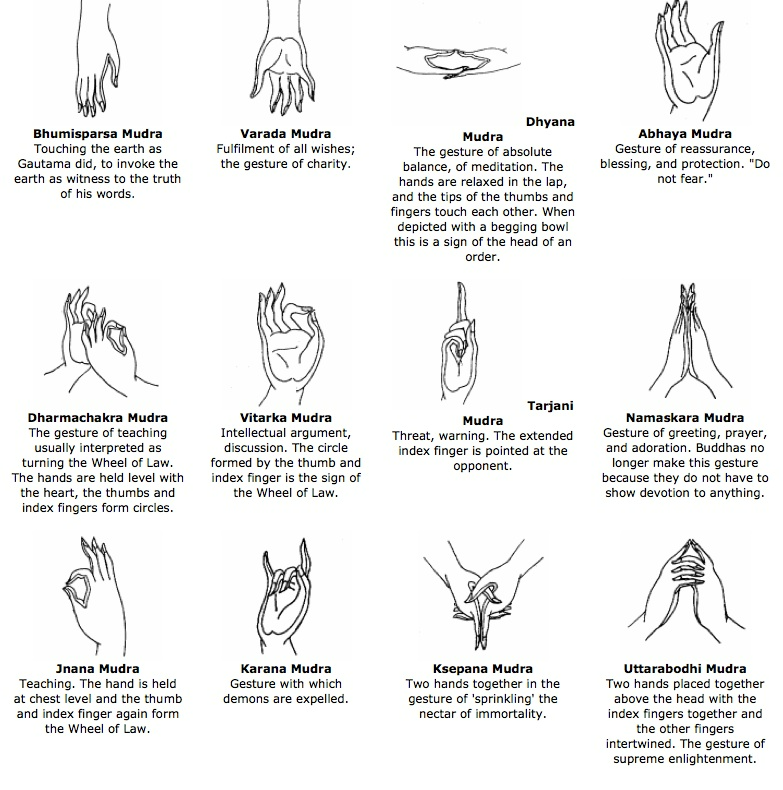

बौद्ध धर्म में मुद्राएँ:

- बौद्ध धर्म में मुद्रा हस्त संकेत अथवा अवस्थाएँ हैं जिनका उपयोग ध्यान और अन्य अभ्यासों के दौरान किया जाता है ताकि मन को केंद्रित करने, ऊर्जा को नियंत्रित करने और बुद्ध की शिक्षाओं को प्राप्त करने में मदद मिल सके।

- ध्यान मुद्रा: इस मुद्रा में हाथों को गोद में रखा जाता है, इसमें दाहिना हाथ बाएँ हाथ के ऊपर होता है और अँगूठे को स्पर्श करता है।

- यह मुद्रा ध्यान, एकाग्रता और आंतरिक शांति की प्रतीक है।

- अंजलि मुद्रा: यह बौद्ध धर्म में उपयोग की जाने वाली सबसे आम मुद्रा है और इसमें हथेलियों को छाती के सामने एक साथ दबाया जाता है, जिसमें उँगलियाँ ऊपर की ओर संकेत करती हैं।

- यह सम्मान, अभिवादन और कृतज्ञता का प्रतीक है।

- वितर्क मुद्रा: इस मुद्रा को "शिक्षण मुद्रा" या "चर्चा मुद्रा" के रूप में भी जाना जाता है और इसमें दाहिने हाथ को ऊपर उठाने और अँगूठे एवं तर्जनी के माध्यम से वृत्त बनाना शामिल है।

- यह ज्ञान के संचरण और बुद्ध की शिक्षाओं के संचार का प्रतीक है।

- वरद मुद्रा: इस मुद्रा में दाहिना हाथ नीचे की ओर फैला होता है, जिसमें हथेली बाहर की ओर होती है।

- यह उदारता, करुणा और इच्छाओं को पूरा करने का प्रतीक है।

- अभय मुद्रा: इस मुद्रा में दाहिने हाथ को कंधे की ऊँचाई तक ऊपर उठाना शामिल है, जिसमें हथेली बाहर की ओर होती है।

- यह निडरता, सुरक्षा और नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक है।

- भूमिस्पर्श मुद्रा: इस मुद्रा में दाहिने हाथ की उँगलियों से ज़मीन को छूना शामिल है, जबकि बायाँ हाथ गोद में रहता है।

- यह बुद्ध के ज्ञानोदय के क्षण को प्रदर्शित करता है और ज़मीन की तरफ संकेत पृथ्वी उनके ज्ञानोदय की साक्षी की प्रतीक है।

- उत्तरबोधी मुद्रा: इस मुद्रा में दोनों हाथों को जोड़ कर हृदय के पास रखा जाता है और तर्जनी उँगलियाँ एक-दूसरे को छूते हुए ऊपर की ओर होती हैं तथा अन्य उँगलियाँ अंदर की ओर मुड़ी होती हैं, जिससे त्रिभुज के आकार का निर्माण होता है।

- यह मुद्रा ज्ञान और करुणा के संगम, पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व ऊर्जा के संतुलन तथा स्वयं के सभी पहलुओं के एकीकरण के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति का प्रतिनिधित्त्व करती है।

- धर्मचक्र मुद्रा: इसमें हाथों को हृदय के सामने रखा जाता है और प्रत्येक हाथ के अँगूठे और तर्जनी से एक वृत्त का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक हाथ की शेष तीन उँगलियाँ ऊपर की ओर होती हैं, जो बौद्ध धर्म के त्रि-रत्नों- बुद्ध, धर्म (उनकी शिक्षाएँ) और संघ (अनुयायियों का समुदाय) का प्रतिनिधित्त्व करती हैं। अँगूठे और तर्जनी द्वारा निर्मित वृत्त धर्म चक्र का प्रतिनिधित्त्व करता है।

- यह मुद्रा जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के निरंतर चक्र तथा बुद्ध की शिक्षाओं को इस चक्र से मुक्त होने के साधन के रूप में दर्शाती है।

- करण मुद्रा: इसमें बायाँ हाथ हृदय तक ऊपर लाया जाता है और हथेली आगे की ओर होती है। तर्जनी तथा छोटी उँगलियाँ सीधी ऊपर की ओर संकेत करती हैं, जबकि अन्य तीन उँगलियाँ हथेली की ओर मुड़ी हुई होती हैं।

- यह मुद्रा अक्सर बुद्ध या बोधिसत्व के चित्रण में देखी जाती है, जिसे सुरक्षा और नकारात्मकता को दूर करने के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है कि तर्जनी ज्ञान की ऊर्जा और बाधाओं को दूर करने की क्षमता का प्रतिनिधित्त्व करती है।

- ज्ञान मुद्रा: इसमें तर्जनी और अँगूठे को एक साथ लाकर एक वृत्त का निर्माण किया जाता है, जबकि अन्य तीन उँगलियों को बाहर की ओर रखा जाता है।

- यह इशारा सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना की एकता और बुद्ध की शिक्षाओं के मध्य व्यावहारिक संबंध का प्रतिनिधित्त्व करता है।

- तर्जनी मुद्रा: इसमें तर्जनी उँगुली को ऊपर की ओर बढ़ाया जाता है, जबकि अन्य उँगुलियों को हथेली की ओर मोड़ा जाता है। तर्जनी मुद्रा, जिसे "भय के इशारे" के रूप में भी जाना जाता है।

- इसका उपयोग बुरी ताकतों या हानिकारक प्रभावों के खिलाफ चेतावनी या सुरक्षा के प्रतीक के रूप में किया जाता है।

- ध्यान मुद्रा: इस मुद्रा में हाथों को गोद में रखा जाता है, इसमें दाहिना हाथ बाएँ हाथ के ऊपर होता है और अँगूठे को स्पर्श करता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी-कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे 'भूमिस्पर्श मुद्रा' कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? (a) मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिये बुद्ध का धरती का आह्वान उत्तर: (b) |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

शासन व्यवस्था

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड के मानवोचित तरीके पर डेटा की मांग

प्रिलिम्स के लिये:कारागार सुधार, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, मृत्युदंड, भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 मेन्स के लिये:कैदियों के मृत्युदंड से संबंधित प्रमुख मुद्दे, भारत में मृत्युदंड संबंधी वर्तमान प्रावधान |

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को इस संबंध में डेटा प्रदान करने का निर्देश दिया है जो फाँसी के अलावा कैदियों को मृत्युदंड देने के लिये अधिक सम्मानजनक, कम दर्दनाक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीका हो सकता है।

- न्यायालय ने अपराधियों को मृत्युदंड देने की भारत की मौजूदा पद्धति पर पुनः विचार करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति के गठन का भी सुझाव दिया।

कैदियों के मृत्युदंड के संबंध में प्रमुख मुद्दे:

- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह मृत्युदंड की संवैधानिकता पर प्रश्न नहीं उठा रहा है बल्कि मृत्युदंड के तरीके पर प्रश्न उठा रहा है।

- सरकार ने कहा था कि निष्पादन का तरीका "विधायी नीति का मामला" है और मृत्युदंड दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में ही दिया जाता है।

- न्यायालय फाँसी देने के तरीके के रूप में मृत्यु की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (5) में कहा गया है कि मृत्यु की सज़ा पाए व्यक्ति को "उसकी मृत्यु होने तक फाँसी पर लटकाया जाएगा"।

- यह तर्क दिया जाता है कि "मानवीय, त्वरित और सभ्य विकल्प" विकसित करने की आवश्यकता है तथा घातक इंजेक्शन की तुलना में फाँसी को "क्रूर और बर्बर" माना जाता है।

- हालाँकि केंद्र ने वर्ष 2018 में एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें फाँसी से मौत का समर्थन किया गया था और फायरिंग स्क्वॉड तथा घातक इंजेक्शन की तुलना में फाँसी का तरीका "बर्बर, अमानवीय एवं क्रूर" नहीं माना गया था।

भारत में मृत्युदंड का मौजूदा प्रावधान:

- भारतीय दंड संहिता के तहत कुछ अपराध, जिसके लिये अपराधियों को मृत्युदंड दिया जा सकता है:

- हत्या (धारा 302)

- हत्या के साथ डकैती (धारा 396)

- आपराधिक षड्यंत्र (धारा 120बी)

- भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना या ऐसा करने का प्रयास करना (धारा 121)

- विद्रोह का उपशमन (धारा 132) और अन्य

- मृत्युदंड शब्द या कभी-कभी मौत की सज़ा का इस्तेमाल आमतौर पर एक-दूसरे हेतु किया जाता है, हालाँकि जुर्माना लगाने का परिणाम हमेशा निष्पादन नहीं होता है, इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आजीवन कारावास में बदला जा सकता है या क्षमा किया जा सकता है।

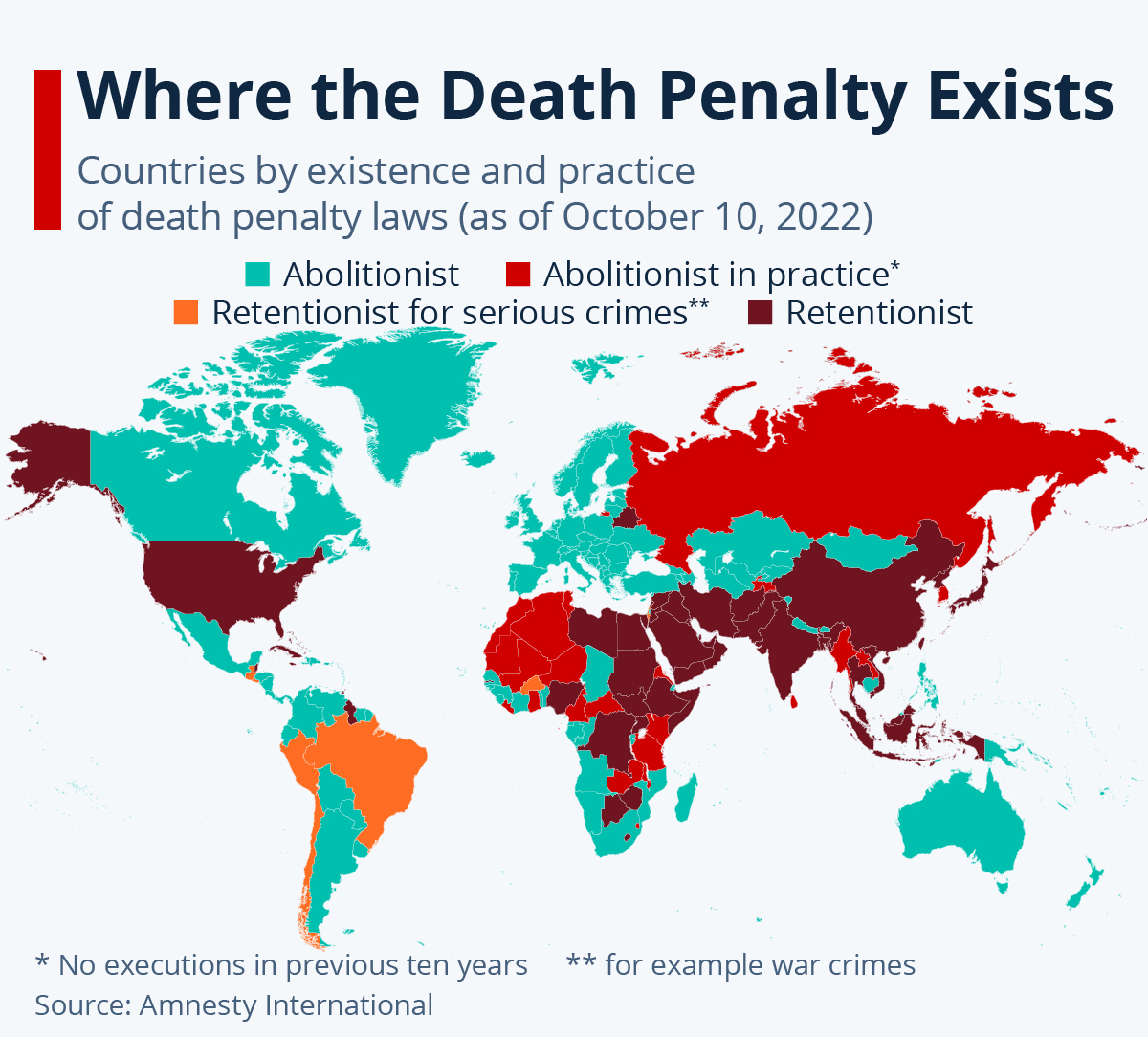

विश्व में मृत्युदंड का प्रावधान:

- एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, चीन, भारत, थाईलैंड, सिंगापुर और इंडोनेशिया सहित एशिया में मृत्युदंड काफी व्यापक है।

- बेलारूस, गुयाना, क्यूबा और संयुक्त राज्य अमेरिका के उल्लेखनीय अपवादों के साथ यूरोप एवं अमेरिका में मृत्युदंड दुर्लभ है।

- विश्व भर के 110 देशों और प्रदेशों ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है, हाल ही में सिएरा लियोन, पापुआ न्यू गिनी और इक्वेटोरियल गिनी ने भी इसे लागू कर दिया है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. मृत्यु दंडादेशों के लघुकरण में राष्ट्रपति के विलंब के उदाहरण न्याय प्राख्यान (डिनायल) के रूप में लोक वाद-विवाद के अधीन आए हैं। क्या राष्ट्रपति द्वारा ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करने/अस्वीकार करने के लिये एक समय-सीमा का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये? विश्लेषण कीजिये। (2014) |

स्रोत: द हिंदू

जैव विविधता और पर्यावरण

अपशिष्ट से ऊर्जा

प्रिलिम्स के लिये:अपशिष्ट से ऊर्जा/ वेस्ट टू एनर्जी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बायोडिग्रेडेबल एवं गैर-बायोडिग्रेडेबल जैविक अपशिष्ट। मेन्स के लिये:अपशिष्ट से ऊर्जा |

चर्चा में क्यों?

केरल सरकार ने हाल ही में कोझीकोड में राज्य की पहली अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजना की घोषणा की। योजना के पूर्ण होने में लगभग 2 वर्ष लगेंगे एवं इससे लगभग 6 मेगावाट विद्युत उत्पादन होने की संभावना है।

- कोझिकोड की आबादी लगभग 6.3 लाख है और यह लगभग 300 TPD अपशिष्ट उत्पन्न करता है। इसमें से लगभग 205 TPD बायोडिग्रेडेबल है और 95 TPD नॉन-बायोडिग्रेडेबल है।

- देश भर में लगभग 100 अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएँ हैं, किंतु विभिन्न उत्पादन और संचालन चुनौतियों के कारण उनमें से केवल कुछ ही कार्यशील हैं।

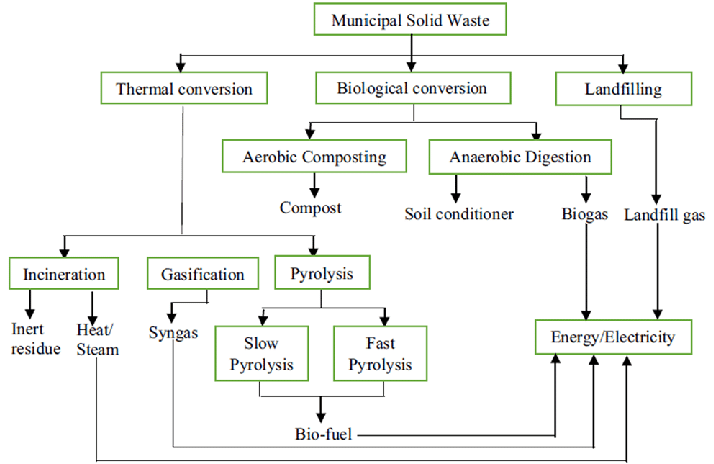

अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं के कार्य:

- अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएँ विद्युत उत्पन्न करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management- SWM) के बोझ को कम करने के लिये गैर-पुनर्नवीनीकरण योग्य सूखे अपशिष्ट का उपयोग करती हैं।

- भारत में 55-60% ठोस अपशिष्ट बायोडिग्रेडेबल जैविक अपशिष्ट है, जिसे जैविक खाद या बायोगैस में परिवर्तित किया जा सकता है; 25-30% गैर-बायोडिग्रेडेबल सूखा अपशिष्ट एवं लगभग 15% अपशिष्ट गाद, पत्थर और नाली के रूप में है।

- गैर-बायोडिग्रेडेबल सूखे अपशिष्ट में से केवल 2-3% (कठोर प्लास्टिक, धातु और ई-अपशिष्ट सहित) रिसाइकिल करने योग्य है।

- शेष में निम्न श्रेणी के प्लास्टिक, चिथड़े एवं वस्त्र शामिल हैं जिनका पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है।

- गैर-पुनर्नवीनीकरण सूखे अपशिष्ट का यह अंश वर्तमान SWM प्रणाली का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है; इन सामग्रियों की उपस्थिति अन्य सूखे और गीले अपशिष्ट के पुनर्चक्रण की क्षमता को भी कम करती है।

- अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र विद्युत उत्पन्न करने हेतु इस हिस्से का उपयोग करते हैं। ऊष्मा उत्पन्न करने के लिये अपशिष्ट को जलाया जाता है, जिससे विद्युत उत्पन्न होती है।

अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ:

- जैविक उपचार प्रौद्योगिकी (Biological Treatment Technologies- BTT):

- BTT को नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट के कार्बनिक समृद्ध अंश के साथ काम करने वाली प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाओं हेतु बनाया गया है। इन उपचारों को दो अलग-अलग प्रक्रियाओं में विभाजित गया है:

- वायुजीवी/एरोबिक प्रक्रिया या खाद (ऑक्सीजन की उपस्थिति में) और अवायवीय/एनारोबिक प्रक्रिया (ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में)।

- BTT को नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट के कार्बनिक समृद्ध अंश के साथ काम करने वाली प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाओं हेतु बनाया गया है। इन उपचारों को दो अलग-अलग प्रक्रियाओं में विभाजित गया है:

- तापीय उपचारात्मक प्रौद्योगिकियाँ:

- खतरनाक अपशिष्ट के तापीय उपचार में तापीय विघटन, गैसीकरण और भस्मीकरण तकनीक शामिल है, जो अपशिष्ट की प्रकृति एवं अंतिम उत्पाद के उपयोग पर निर्भर करती है।

- तापीय विघटन/पायरोलिसिस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बायोमास जैसे कार्बनिक पदार्थ का ऊष्मण है। बायोमास पाइरोलिसिस सामान्यतः 500 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान पर किया जाता है, जिससे मज़बूत बायोपॉलिमर्स को विखंडित करने हेतु पर्याप्त ऊष्मा मिलती है।

- गैसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो उच्च तापमान (>700°C) पर ऑक्सीजन और/या भाप की नियंत्रित मात्रा के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बनिक या जीवाश्म-आधारित कार्बोनेस सामग्री को बिना दहन किये परिवर्तित कर सकती है।

- भस्मीकरण एक तीव्र ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, जिसका उपयोग वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (Volatile Organic Compounds- VOC) और अन्य गैसीय हाइड्रोकार्बन प्रदूषकों को कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में परिवर्तित करने हेतु किया जाता है।

- टोरेफेक्शन, बायोमास को 200-300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में परिवर्तित सामग्री, जैव-तेल, बायोचार जैसे अन्य उत्पादों का उत्पादन करने की प्रक्रिया है।

- खतरनाक अपशिष्ट के तापीय उपचार में तापीय विघटन, गैसीकरण और भस्मीकरण तकनीक शामिल है, जो अपशिष्ट की प्रकृति एवं अंतिम उत्पाद के उपयोग पर निर्भर करती है।

इस प्रकार के संयंत्रों से संबंधित चुनौतियाँ:

- कम कैलोरी मान:

- अनुचित पृथक्करण के कारण भारत में ठोस अपशिष्ट का कैलोरी मान निम्न है, मिश्रित भारतीय अपशिष्ट का कैलोरी मान लगभग 1,500 किलो कैलोरी/किग्रा है, जो विद्युत उत्पादन के लिये उपयुक्त नहीं है।

- अलग-अलग प्रकार के और सूखे गैर-पुनर्नवीनीकरण योग्य सूखे अपशिष्ट का कैलोरी मान 2,800-3,000 किलो कैलोरी/किग्रा. है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिये पर्याप्त है। हालाँकि यह सुनिश्चित करने के लिये पृथक्करण को सुव्यवस्थित किये जाने की आवश्यकता है और साथ ही यह भी कि संयंत्र में आने वाले अपशिष्ट का मान उपरोक्त निर्दिष्ट कैलोरी हो।

- ऊर्जा उत्पादन की उच्च लागत:

- अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन की लागत लगभग 7-8 रुपए/यूनिट है, जबकि राज्यों के विद्युत बोर्ड कोयले, पनबिजली और सौर ऊर्जा संयंत्रों से विद्युत खरीदने की लागत लगभग 3-4 रुपए/यूनिट है।

- अनुचित आकलन:

- कई अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएँ अनुचित मूल्यांकन, बड़ी उम्मीदों, लक्षण संबंधी वर्णन का अनुचित अध्ययन और अन्य ज़मीनी तथा मूलभूत स्थितियों के कारण विफल रही हैं।

संबंधित पहलें:

संभावित उपाय:

- राज्य विद्युत बोर्ड नए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे कि अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजना के तहत विद्युत उत्पादन करने पर विचार कर रहे हैं, ताकि उत्पादित विद्युत की कीमत को आधा किया जा सके।

- अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना जटिल है, इसके लिये नगरपालिका, राज्य और लोगों के पूर्ण समर्थन की आवश्यकता होती है। इसकी विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिये नगरपालिका को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संयंत्रों में केवल गैर-बायोडिग्रेडेबल सूखा कचरा ही भेजा जाए और अन्य प्रकार के कचरे का प्रबंधन अलग से किया जाए।

- महत्त्वपूर्ण रूप से नगर पालिका या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये ज़िम्मेदार विभाग को विद्युत् उत्पादन की उच्च लागत के बारे में व्यावहारिक होना चाहिये और राज्य द्वारा विद्युत विभाग को नगर पालिका, संयंत्र संचालक एवं विद्युत वितरण एजेंसी के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते के रूप में शामिल करना चाहिये।

- क्षेत्र अध्ययन करना और अन्य परियोजनाओं के अनुभव से सीखना भी महत्त्वपूर्ण है।

- इन सभी प्रयासों के बिना परियोजना सफल नहीं हो सकती है, जो बदले में राज्य सरकार पर सभी संचित अपशिष्ट का प्रबंधन करने का दबाव डालेगी, जो एक महँगी प्रक्रिया है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ‘ताप-अपघटन और प्लाज़्मा गैसीकरण’ शब्दों का उल्लेख किया गया है? (2019) (a) दुर्लभ (रेयर) भू-तत्त्वों का निष्कर्षण उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. निरंतर उत्पन्न किये जा रहे फेंके गए ठोस कचरे की विशाल मात्राओं के निस्तारण करने में क्या-क्या बाधाएँ हैं? हम अपने रहने योग्य परिवेश में जमा होते जा रहे ज़हरीले अपशिष्टों को सुरक्षित रूप से किस प्रकार हटा सकते हैं? (2018) |

स्रोत : द हिंदू

शासन व्यवस्था

ICMR ने स्वास्थ्य क्षेत्र में AI के उपयोग के लिये दिशा-निर्देश जारी किये

प्रिलिम्स के लिये:ICMR, कृत्रिम बुद्धिमता (AI) मेन्स के लिये:स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में AI के उपयोग के लिये नैतिक दिशा-निर्देश, स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में AI के उपयोग से संबंधित चुनौतियाँ |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research- ICMR) ने "जैव चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य देखभाल में AI के क्रियान्वयन के लिये नैतिक दिशा-निर्देश" शीर्षक से एक मार्गदर्शक दस्तावेज़ जारी किया है जो स्वास्थ्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमता के क्रियान्वयन के लिये 10 प्रमुख रोगी-केंद्रित नैतिक सिद्धांतों की रूपरेखा निर्दिष्ट करता है।

- निदान और स्क्रीनिंग, चिकित्सीय, निवारक उपचार, नैदानिक निर्णय लेने, सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी, जटिल डेटा विश्लेषण, बीमारी के परिणामों की संभावनाओं का विश्लेषण, व्यावहारिक और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तथा स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली स्वास्थ्य देखभाल के AI के मान्यता प्राप्त अनुप्रयोगों के अंतर्गत आते हैं।

10 मार्गदर्शक सिद्धांत:

- जवाबदेही और दायित्त्व सिद्धांत: यह AI प्रणाली के इष्टतम कामकाज़ को सुनिश्चित करने के लिये नियमित आंतरिक और बाह्य ऑडिट के महत्त्व को रेखांकित करता है जिसे जनता के लिये उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

- स्वायत्तता सिद्धांत: यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणाली के कामकाज़ और प्रदर्शन की मानवीय निगरानी सुनिश्चित करता है। किसी भी प्रक्रिया को शुरू करने से पहले रोगी की सहमति प्राप्त करना भी महत्त्वपूर्ण है, जिसमें रोगी को शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक जोखिमों के बारे में भी सूचित किया जाना चाहिये।

- डेटा गोपनीयता सिद्धांत: यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित प्रौद्योगिकी के विकास और परिनियोजन के सभी चरणों में गोपनीयता तथा व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

- सहयोग सिद्धांत: यह सिद्धांत अंतःविषयक, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विभिन्न हितधारकों को शामिल करने वाली सहायता को प्रोत्साहित करता है।

- सुरक्षा और जोखिम न्यूनीकरण सिद्धांत: यह सिद्धांत "अनपेक्षित या जान-बूझकर दुरुपयोग" को रोकने के उद्देश्य से वैश्विक प्रौद्योगिकी से गुमनाम डेटा को साइबर हमले से बचाने और अन्य क्षेत्रों के किसी मेज़बान के बीच एक नैतिक समिति द्वारा अनुकूल लाभ-जोखिम मूल्यांकन को रोकने के लिये है।

- अभिगम्यता, समानता और समावेशिता सिद्धांत: यह सिद्धांत स्वीकार करता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी का परिनियोजन उपयुक्त अवसंरचनात्मक ढाँचे की व्यापक उपलब्धता को मानती है। इस प्रकार इसका लक्ष्य डिजिटल विभेद को पाटना है।

- डेटा ऑप्टिमाइज़ेशन: खराब डेटा गुणवत्ता, अनुचित और अपर्याप्त डेटा प्रस्तुतियों से AI तकनीक की कार्यप्रणाली पूर्वाग्रह, भेदभाव, त्रुटियों और उप-इष्टतम परिणामों से युक्त हो सकती है।

- गैर-भेदभाव और निष्पक्षता सिद्धांत: एल्गोरिदम में पूर्वाग्रहों और अशुद्धियों से बचने तथा गुणवत्तापूर्ण AI प्रौद्योगिकियों को सार्वभौमिक उपयोग के लिये डिज़ाइन किया जाना चाहिये।

- विश्वसनीयता: AI का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिये चिकित्सकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को AI प्रौद्योगिकियों की वैधता तथा विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिये एक सरल, व्यवस्थित तथा भरोसेमंद तरीका होना चाहिये। स्वास्थ्य डेटा का सटीक विश्लेषण प्रदान करने के अलावा एक भरोसेमंद AI-आधारित समाधान भी वैध, नैतिक, विश्वसनीय और मान्य होना चाहिये।

नोट: भारत में कई ढाँचे हैं जो स्वास्थ्य सेवा के साथ तकनीकी प्रगति से मेल खाते हैं। इनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017), स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (दिशा), 2018 में डिज़िटल सूचना सुरक्षा और चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 के तहत डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिये डिजिटल स्वास्थ्य प्राधिकरण शामिल हैं।

निष्कर्ष:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा लिये गए निर्णयों हेतु जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है, इसलिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकियों के विकास और स्वास्थ्य सेवा में इसके अनुप्रयोग को निर्देशित करने के लिये नैतिक प्रभावी नीति ढाँचा आवश्यक है। इसके अलावा जैसा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकियाँ आगे विकसित होती हैं, साथ ही नैदानिक निर्णय लेने में उपयोग की जाती हैं, तो रक्षा एवं सुरक्षा हेतु त्रुटियों की स्थिति में जवाबदेही पर विचार करने वाले प्रोटोकॉल का होना महत्त्वपूर्ण है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

शासन व्यवस्था

भारत 6G प्रोजेक्ट

प्रिलिम्स के लिये:भारत 6G प्रोजेक्ट, कॉल बिफोर यू डिग, आत्मनिर्भर भारत, ई-गवर्नेंस, ऑप्टिकल फाइबर मेन्स के लिये:भारत 6G प्रोजेक्ट, 6G |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने वर्ष 2030 तक हाई-स्पीड 6G संचार सेवाओं को शुरू करने के लिये एक परिकल्पित दस्तावेज़ का अनावरण किया है और भारत में अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी की पहचान तथा अनुसंधान एवं परिनियोजन के लिये भारत 6G प्रोजेक्ट भी शुरू किया।

- खुदाई के कारण होने वाले नुकसान को रोकने के लिये उत्खनन एजेंसियों और भूमिगत उपयोज्यता मालिकों के बीच समन्वय की सुविधा के लिये सरकार ने 'कॉल बिफोर यू डिग (CBuD)' एप भी शुरू किया है।

भारत 6G प्रोजेक्ट:

- परिचय:

- भारत के 6G प्रोजेक्ट को दो चरणों- पहला चरण वर्ष 2023 से 2025 तक और दूसरा चरण वर्ष 2025 से 2030 तक कार्यान्वित किया जाएगा।

- सरकार ने परियोजना की देख-रेख और मानकीकरण, 6G उपयोग के लिये स्पेक्ट्रम की पहचान, उपकरणों और प्रणालियों के लिये एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने तथा अन्य बातों के अलावा अनुसंधान एवं विकास के लिये वित्त का पता लगाने जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु एक शीर्ष परिषद का गठन किया है।

- काउंसिल का मुख्य फोकस नई तकनीकों जैसे कि टेराहर्ट्ज़ संवाद, रेडियो इंटरफेस, टैक्टाइल इंटरनेट, कनेक्टेड इंटेलिजेंस के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 6G डिवाइस हेतु नए एन्कोडिंग तरीके और वेवफॉर्म चिपसेट पर होगा।

- चरण:

- पहले चरण में अनुसंधान विचारों, जोखिम भरे माध्यमों एवं प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट (PoC) परीक्षणों के लिये समर्थन प्रदान किया जाएगा।

- चरण दो के हिस्से के रूप में वैश्विक सहकर्मी समुदाय द्वारा स्वीकृति के लिये वादा और क्षमतावान विचारों एवं अवधारणाओं को पूरा करना, उनके उपयोग एवं लाभ तथा व्यावसायीकरण के लिये कार्यान्वयन IP और टेस्टबेड बनाने के लिये उचित समर्थन दिया जाएगा।

- उद्देश्य:

- यह भारत को सस्ते 6G दूरसंचार प्रणालियों के लिये बौद्धिक संपदा, उत्पादों और समाधानों के एक प्रमुख विश्वव्यापी आपूर्तिकर्त्ता के रूप में स्थापित करने के साथ-साथ भारत के तुलनात्मक लाभों के आधार पर 6G अनुसंधान के लिये प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना चाहता है।

- महत्त्व:

- यह परियोजना स्टार्टअप, शोधकर्त्ताओं, उद्योग एवं भारत में अन्य ब्रॉडबैंड वायरलेस अनुप्रयोगों जैसे- ई-गवर्नेंस, स्मार्ट सिटी, ग्रामीण ब्रॉडबैंड या आत्मनिर्भर भारत के तहत अन्य डिजिटल इंडिया पहलों को एक R&D प्लेटफॉर्म प्रदान करेगी।

भारत का डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र परिदृश्य:

- भारत विश्व स्तर पर 1.2 बिलियन डिजिटल ग्राहकों के साथ दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाज़ार है।

- भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था पिछले नौ वर्षों में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की तुलना में 2.5 गुना तेज़ी से बढ़ी है, यह एक असाधारण डिजिटल बढ़त है।

- इस अवधि में ब्रॉडबैंड उपयोगकर्त्ताओं की संख्या 60 मिलियन से बढ़कर 800 मिलियन हो गई और इंटरनेट कनेक्शन की संख्या 250 मिलियन से बढ़कर 850 मिलियन हो गई। इसके अलावा सरकार और निजी क्षेत्र ने मिलकर 25 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है।

- प्रतिदिन 70 मिलियन ई-प्रमाणीकरण और मासिक 8 बिलियन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) लेन-देन के साथ भारत विश्व में सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ लोकतंत्र है।

- भारत ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से अपने नागरिकों को सीधे 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी है।

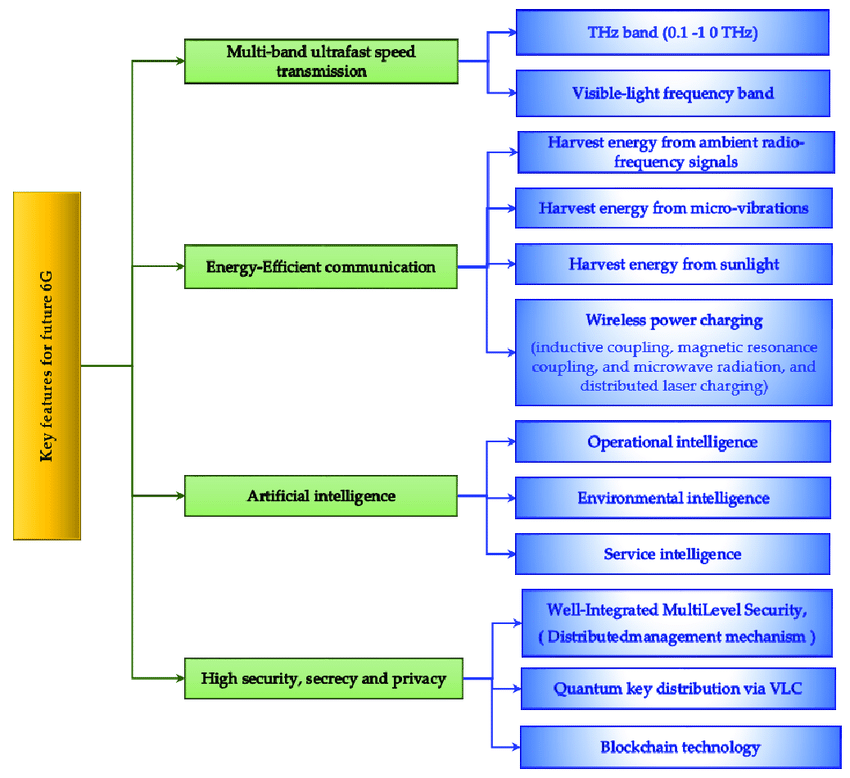

6G प्रौद्योगिकी:

- छठी पीढ़ी का वायरलेस (6G) 5G सेलुलर प्रौद्योगिकी का का स्थान लेगा है।

- यह 5G नेटवर्क की तुलना में उच्च आवृत्तियों का उपयोग करने में सक्षम होगा और काफी अधिक क्षमता एवं तीव्रता प्रदान करेगा।

- माइक्रोसेकंड-लॅटेन्सी संचार (संचार में एक-माइक्रोसेकंड का विलंब) का समर्थन 6G इंटरनेट के लक्ष्यों में से एक होगा।

- यह एक मिलीसेकंड प्रवाह क्षमता की तुलना में 1,000 गुना तेज़ या 1/1000वाँ विलंबता (देरी) की स्थिति प्रदान करेगा।

- यह फ्रीक्वेंसी के वर्तमान में अप्रयुक्त टेराहर्ट्ज़ बैंड का उपयोग करेगा।

- टेराहर्ट्ज़ तरंगें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर अवरक्त तरंगों और माइक्रोवेव के बीच होती हैं।

- ये तरंगें बेहद छोटी और नाजुक होती हैं, लेकिन वहाँ पर मुक्त स्पेक्ट्रम सर्वाधिक मात्रा में होते हैं जो प्रभावशाली डेटा दरों की अनुमति देते हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

शासन व्यवस्था

चिकित्सा एवं कल्याण पर्यटन हेतु राष्ट्रीय रणनीति तथा रोडमैप

प्रिलिम्स के लिये:चिकित्सा एवं कल्याण पर्यटन हेतु राष्ट्रीय रणनीति तथा रोडमैप, चिकित्सा पर्यटन सूचकांक (MTI), चिकित्सा वीज़ा, चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिये राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NABH)। मेन्स के लिये:चिकित्सा एवं कल्याण पर्यटन, चिकित्सा एवं कल्याण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये उठाए गए कदम। |

चर्चा में क्यों?

मेडिकल टूरिज़्म एसोसिएशन द्वारा भारत को विश्व के 46 गंतव्यों में से वर्ष 2020-2021 के लिये चिकित्सा पर्यटन सूचकांक (Medical Tourism Index- MTI) में 10वें स्थान पर रखा गया है।

- देश में चिकित्सा पर्यटन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2022 में मेडिकल और कल्याण पर्यटन के लिये एक राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप तैयार किया है।

रणनीति के प्रमुख स्तंभ:

- चिकित्सा और कल्याण पर्यटन हेतु राष्ट्रीय रणनीति एवं रोडमैप के तहत देश में चिकित्सा पर्यटन के विकास का समर्थन करने के लिये निम्नलिखित प्रमुख स्तंभों की पहचान की गई है।

- प्रमुख स्तंभ:

- वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में भारत को एक ब्रांड के रूप में विकसित करना।

- चिकित्सा और कल्याण पर्यटन हेतु पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करना।

- ऑनलाइन मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (MVT) पोर्टल की स्थापना करके डिजिटलाइज़ेशन को सक्षम करना।

- मेडिकल वैल्यू ट्रैवल हेतु पहुँच बढ़ाना।

- कल्याण पर्यटन को बढ़ावा देना।

- शासन और संस्थागत ढाँचा

- चिकित्सा उद्देश्य से विदेशी पर्यटकों का आगमन वर्ष 2020 में 1.83 लाख से बढ़कर वर्ष 2021 में 3.04 लाख हो गया।

चिकित्सा और कल्याण पर्यटन:

- परिचय:

- चिकित्सा और कल्याण पर्यटन चिकित्सा उपचार प्राप्त करने या किसी के स्वास्थ्य एवं खुशहाली हेतु किसी अन्य स्थान की यात्रा करने के अभ्यास को संदर्भित करता है।

- लोगों द्वारा वैकल्पिक स्वास्थ्य देखभाल विकल्पों में अधिक रुचि रखने और कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा देखभाल की तलाश इस प्रकार के पर्यटन की लोकप्रियता में वृद्धि का कारण मानी जा सकती है।

- भारत में चिकित्सा और कल्याण पर्यटन से संबंधित मुद्दे:

- भाषायी और सांस्कृतिक बाधाएँ: कई चिकित्सा पर्यटकों को भाषा और सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में कठिनाई उत्पन्न होती है।

- इससे कई गलतफहमियाँ होने की संभावना बनी रहती और संवाद करने में भी समस्या आती है जो प्राप्त देखभाल की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है।

- नैतिक चिंताएँ: चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र में सुभेद्य आबादी के शोषण संबंधी चिंता बनी रहती है, खासकर अंग प्रत्यारोपण के मामले में

- भाषायी और सांस्कृतिक बाधाएँ: कई चिकित्सा पर्यटकों को भाषा और सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में कठिनाई उत्पन्न होती है।

- चिकित्सा और कल्याण पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए कदम:

- भारत सरकार द्वारा 'मेडिकल वीज़ा' की शुरुआत की गई है, जो भारत में चिकित्सा उपचार के लिये आने वाले विदेशी यात्रियों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिये दिया जा सकता है।

- 156 देशों के लिये 'ई-मेडिकल वीज़ा' और 'ई-मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा' भी शुरू किया गया है।

- पर्यटन मंत्रालय चिकित्सा/पर्यटन गतिविधियों में भागीदारी हेतु अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिये राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NABH) द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा पर्यटन सेवा प्रदाताओं को बाज़ार विकास सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

- भारत सरकार द्वारा 'मेडिकल वीज़ा' की शुरुआत की गई है, जो भारत में चिकित्सा उपचार के लिये आने वाले विदेशी यात्रियों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिये दिया जा सकता है।

स्रोत: पी.आई.बी.