भूगोल

लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया

प्रिलिम्स के लिये:भूस्खलन, वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा, भू-अधोगमन और जोशीमठ मामला, वर्षा परिवर्तनशीलता, पश्चिमी घाट, हिमालय। मेन्स के लिये:लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया की मुख्य विशेषताएँ, भूस्खलन हेतु भारत की भेद्यता। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation- ISRO) के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (National Remote Sensing Centre- NRSC) ने लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है, जो देश में लैंडस्लाइड हॉटस्पॉट की पहचान करने वाली एक विस्तृत गाइड है।

- NRSC के पास सुदूर संवेदन उपग्रह डेटा अधिग्रहण, प्रसंस्करण, संग्रहण और विभिन्न उपयोगकर्त्ताओं के प्रसार हेतु जनादेश है।

एटलस:

- पहली बार वैज्ञानिकों ने देश का "लैंडस्लाइड एटलस" बनाने हेतु 17 राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों के 147 ज़िलों में वर्ष 1998 से वर्ष 2022 के बीच रिकॉर्ड किये गए 80,000 भूस्खलन की घटनाओं के आधार पर जोखिम का आकलन किया।

- एटलस में वर्ष 2013 में केदारनाथ आपदा और वर्ष 2011 में सिक्किम भूकंप के कारण हुए भूस्खलन जैसे सभी मौसमी एवं घटना-आधारित भूस्खलनों का मानचित्रण करने हेतु इसरो के उपग्रह डेटा का उपयोग किया।

- अखिल भारतीय भूस्खलन डेटाबेस भूस्खलन को मौसमी (2014, 2017 मानसून मौसम), घटना-आधारित और मार्ग-आधारित (Route-Based) (2000-2017) में वर्गीकृत करता है।

मुख्य बिंदु:

- उत्तराखंड, केरल, जम्मू-कश्मीर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, नगालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश में 1998-2022 के दौरान भूस्खलन की सबसे अधिक घटनाएँ दर्ज की गईं।

- सर्वाधिक भूस्खलन वाले राज्यों की सूची में पहला स्थान मिज़ोरम का था, जिसमें पिछले 25 वर्षों में 12,385 भूस्खलन की घटनाएंँ दर्ज की गईं, जिनमें से केवल वर्ष 2017 में भूस्खलन की 8,926 घटनाएंँ हुईं।

- मिज़ोरम के बाद उत्तराखंड (11,219) और केरल का स्थान है।

- जोशीमठ में रिकॉर्ड की गई हाल की भू-अधोगमन की घटनाओं ने भूस्खलन के प्रति उत्तराखंड की भेद्यता को उजागर किया है।

- अधिकतम भूस्खलन जोखिम ज़िले वाले राज्य हैं- अरुणाचल प्रदेश (16), केरल (14), उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर (प्रत्येक में 13), हिमाचल प्रदेश, असम एवं महाराष्ट्र (प्रत्येक में 11), मिज़ोरम (8) तथा नगालैंड (7)।

- देश में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल ज़िलों में सबसे अधिक भूस्खलन घनत्व और भूस्खलन का खतरा है।

भूस्खलन हेतु भारत की भेद्यता:

- भारत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष पांँच भूस्खलन-प्रवण देशों में गिना जाता है, जहांँ भूस्खलन की घटनाओं के कारण एक वर्ष में प्रति 100 वर्ग किमी. में कम-से-कम एक मौत की घटना दर्ज की जाती है।

- देश में मुख्य रूप से वर्षा के पैटर्न में भिन्नता भूस्खलन का एकमात्र सबसे बड़ा कारण है, जिसमें हिमालय और पश्चिमी घाट अत्यधिक संवेदनशील बने हुए हैं।

- बर्फ से ढके क्षेत्रों को छोड़कर देश के भौगोलिक भूमि क्षेत्र के लगभग 12.6% हिस्से पर भूस्खलन का खतरा विद्यमान है। उत्तर-पश्चिमी हिमालय का 66.5%, उत्तर-पूर्वी हिमालय का 18.8% और पश्चिमी घाट का 14.7% हिस्सा भूस्खलन के लिये ज़िम्मेदार हैं।

- दर्ज की गई भूस्खलन की कम घटनाओं के बावजूद पश्चिमी घाट, विशेष रूप से केरल में हुई भूस्खलन की घटना अधिक गंभीर है।

भूस्खलन का कारण:

- परिचय:

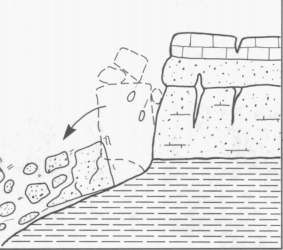

- भूस्खलन मुख्य रूप से पर्वतीय उच्चावचों में होने वाली प्राकृतिक आपदाएँ हैं, जहाँ मृदा, शैल, भूविज्ञान और भू-आकृति की अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं।

- शैल, शिलाखंड, मृदा या मलबे का भू-आकृति से अचानक विचलन भूस्खलन कहलाता है।

- कारण:

- इसे उत्प्रेरित करने वाले प्राकृतिक कारणों में भारी वर्षा, भूकंप, हिम विगलन और बाढ़ के कारण ढाल प्रवणता का गर्त निक्षेपण शामिल है।

- यह उत्खनन, पहाड़ियों और पेड़ों की कटाई, अत्यधिक बुनियादी ढाँचे के विकास तथा मवेशियों द्वारा अत्यधिक चराई जैसी मानवजनित गतिविधियों के कारण भी हो सकता है।

- भूस्खलन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य कारकों में शैल लक्षण, भूवैज्ञानिक संरचनाएँ जैसे- भ्रंश, पर्वतीय ढलान, जल निकासी, भू-आकृति विज्ञान, भूमि उपयोग और भू-आवरण, मृदा की बनावट एवं गहरा तथा चट्टानों का अपक्षय आदि शामिल हैं।

- योजना निर्माण और भविष्यवाणी हेतु भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्र निर्धारित करने वाले उक्त सभी कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

सामाजिक न्याय

भारत में महिला आंदोलनों का विकास

प्रिलिम्स के लिये:आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, स्वयं सहायता समूह, राष्ट्रवादी आंदोलन, आर्थिक सशक्तीकरण हेतु राज्य-नेतृत्त्व आंदोलन। मेन्स के लिये:भारत में महिला आंदोलन का विकास। |

चर्चा में क्यों?

आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, भारत में लगभग 1.2 करोड़ स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups- SHG) हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाओं के नेतृत्व वाले हैं। भारतीय महिला आंदोलन को इसकी जीवंतता के लिये विश्व स्तर पर मान्यता दी गई है। हालाँकि आंदोलन के विकास पर कम ध्यान दिया गया है।

भारत में महिला आंदोलन का विकास:

- विकास:

- समय के साथ यह आंदोलन राष्ट्रवादी आंदोलन हेतु एक प्रकाशस्तंभ के रूप में कार्य करने, राज्य द्वारा चलाए जा रहे आर्थिक सशक्तीकरण के लिये मानव अधिकारों पर आधारित एक नागरिक सामाजिक आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है।

- तीन चरण:

- राष्ट्रवादी आंदोलन (1936-1970)

- महिलाएँ राष्ट्रवादी आंदोलन का स्तंभ थीं। वर्ष 1936 के अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में महात्मा गांधी द्वारा किया गया स्पष्ट आह्वान राष्ट्रवादी आंदोलन की एक पहचान थी जो महिलाओं को उनके प्रतिनिधित्त्व के रूप में सेवा देने पर निर्भर था।

- आंदोलन का उद्देश्य महिलाओं को राजनीतिक शक्ति प्रदान करना था। भारतीय महिला आंदोलन के राजनीतिक इतिहास के रूप में नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन को देखा जा सकता है जब महिला सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया था।

- इन आंदोलनों ने राजनीति में महिलाओं को नेतृत्त्व प्रदान करने के लिये मंच तैयार किया।

- अधिकार-आधारित नागरिक समाज आंदोलन (1970-2000 के दशक):

- इस दौरान महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु महिला समूहों को लामबंद किया गया।

- इस लामबंदी की सबसे बड़ी सफलता तब देखी गई जब संविधान का 73वाँ संशोधन पारित किया गया, जिसमें पंचायत और स्थानीय निकायों में महिलाओं के नेतृत्त्व के लिये एक-तिहाई सीटें आरक्षित कर दी गईं।

- चिपको आंदोलन विश्व के प्रथम पारिस्थितिक-नारीवादी आंदोलनों में से एक था, जिसमें महिलाएँ वृक्ष काटे जाने का विरोध करते हेतु वृक्षों पर लिपटकर उनकी रक्षा करती थीं।

- यह एक अहिंसक आंदोलन था जिसकी शुरुआत वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली ज़िले (अब उत्तराखंड) में हुई थी।

- इसके अलावा स्व-नियोजित महिला संघ ने महिला श्रमिकों के लिये कानूनी और सामाजिक सुरक्षा में सुधारों की वकालत का नेतृत्त्व करते हुए अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं को एकजुट करना शुरू कर दिया।

- इस दौरान महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु महिला समूहों को लामबंद किया गया।

- आर्थिक सशक्तीकरण हेतु राज्य के नेतृत्त्व में आंदोलन (2000-वर्तमान):

- सरकार ने स्वयं सहायता समूहों के गठन और समर्थन हेतु भारी निवेश किया।

- स्वयं सहायता समूह मुख्य रूप से बचत और ऋण संस्थानों के रूप में कार्य करते हैं।

- आंदोलन का उद्देश्य महिलाओं की आय-सृजन गतिविधियों तक पहुँच बढ़ाना था।

- आंदोलन महिलाओं के मध्य व्यावसायिक कौशल और उद्यमिता की कमी को दूर करना चाहता है।

- राष्ट्रवादी आंदोलन (1936-1970)

स्वयं सहायता समूह (SHG):

- परिचय:

- स्वयं सहायता समूह उन लोगों का अनौपचारिक संघ है जो अपने आवासीय स्थिति में सुधार के तरीके खोजने के लिये एक साथ आने का विकल्प चुनते हैं।

- इसे समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के एक स्व-शासित, सहकर्मी-नियंत्रित सूचना समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो सामूहिक रूप से एक सामान्य उद्देश्य को पूरा करने की इच्छा रखते हैं।

- उद्देश्य:

- SHG स्वरोज़गार और गरीबी उन्मूलन को प्रोत्साहित करने के लिये "स्वयं सहायता" की धारणा पर निर्भर करता है।

- रोज़गार और आय सृजन गतिविधियों के क्षेत्र में गरीबों एवं वंचितों की कार्यात्मक क्षमता का निर्माण करना।

- सामूहिक नेतृत्त्व और आपसी चर्चा के माध्यम से संघर्षों को हल करना।

- बाज़ार संचालित दरों पर समूह द्वारा निर्धारित शर्तों के साथ संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करना।

- संगठित स्रोतों से ऋण लेने का प्रस्ताव करने वाले सदस्यों के लिये सामूहिक गारंटी प्रणाली के रूप में कार्य करना।

निष्कर्ष:

भारत में महिलाओं का आंदोलन समय के साथ विकसित हुआ है, प्रत्येक चरण में महिलाओं के जीवन के विभिन्न पहलुओं को संबोधित किया गया है। भारत में महिलाओं के आंदोलन का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य के नेतृत्त्व वाला आंदोलन आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम बड़े पैमाने पर महिलाओं के जीवन को कितने प्रभावी ढंग से बदल सकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. स्वाधार और स्वयं सिद्ध महिलाओं के विकास के लिये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई दो योजनाएँ हैं। उनके बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये : (2010)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (d) प्रश्न 1. “महिला सशक्तीकरण जनसंख्या संवृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है।” चर्चा कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2019) प्रश्न 2. भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की चर्चा कीजिये? (मुख्य परीक्षा, 2015) प्रश्न 3. महिला संगठन को लिंग-भेद से मुक्त करने के लिये पुरुषों की सदस्यता को बढ़ावा मिलना चाहिये। टिप्पणी कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2013) |

स्रोत: द हिंदू

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

अंतरिक्ष के मलबे से पृथ्वी की कक्षा की रक्षा

प्रिलिम्स के लिये:अंतरिक्ष में मलबा, बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति, सुरक्षित और सतत् संचालन प्रबंधन के लिये प्रणाली। मेन्स के लियेप्रोजेक्ट NETRA, इंटर-एजेंसी स्पेस डेब्रिस को-ऑर्डिनेशन कमेटी (IADC), यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA) का क्लीन स्पेस इनिशिएटिव। |

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र द्वारा राष्ट्रीय सीमाओं से परे उच्च समुद्रों के संरक्षण और सतत् उपयोग के लिये एक संधि पर सहमत होने के बाद वैज्ञानिक अंतरिक्ष मलबे से पृथ्वी की कक्षा की रक्षा हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते की मांग कर रहे हैं।

- बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति ने अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिये दिशा-निर्देश निर्धारित किये हैं, किंतु ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि नहीं है जो इसे कम करने का प्रयास करती है।

अंतरिक्ष मलबा:

- परिचय:

- अंतरिक्ष मलबा पृथ्वी की कक्षा में कृत्रिम वस्तुओं के संग्रह को संदर्भित करता है जो अनुपयोगी हो चुके हैं या अब उपयोग में नहीं हैं।

- इन वस्तुओं में गैर-कार्यात्मक अंतरिक्ष यान, परित्यक्त प्रक्षेपित वाहन, मिशन से संबंधित मलबा और विखंडित मलबा शामिल है।

- अंतरिक्ष मलबा पृथ्वी की कक्षा में कृत्रिम वस्तुओं के संग्रह को संदर्भित करता है जो अनुपयोगी हो चुके हैं या अब उपयोग में नहीं हैं।

- चिंताएँ:

- वर्ष 2030 तक पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों की संख्या 60,000 तक पहुँचने की संभावना है, जो वर्तमान में 9,000 से अधिक हैं और अप्रतिबंधित मलबे की मात्रा चिंता का कारण है।

- "अंतरिक्ष मलबे" के लगभग 27,000 टुकड़ों का पता नासा (NASA) द्वारा लगाया जा चुका है लेकिन पुराने उपग्रहों के 100 ट्रिलियन से अधिक अप्रतिबंधित किये गए टुकड़े ग्रह की परिक्रमा करते हैं।

- वर्तमान में कंपनियों को कक्षाओं को साफ करने या उपग्रहों में वि-कक्षीय परिक्रमा संबंधी कार्यों को शामिल करने के लिये प्रोत्साहित नहीं किया जाता है।

- वि-कक्षीय परिक्रमा का अर्थ अनुपयोगी उपग्रहों को वापस पृथ्वी पर लाना है।

- मौजूदा बाह्य अंतरिक्ष संधि हमेशा परिवर्तित भू-राजनीति, प्रौद्योगिकी और वाणिज्यिक लाभ से बाधित है।

- अंतरिक्ष मलबे पर अंकुश लगाने से संबंधित पहल:

- भारत:

- वर्ष 2022 में ISRO ने टकराव के खतरों वाली वस्तुओं की लगातार निगरानी करने, अंतरिक्ष मलबे के विकास की संभावनाओं का आकलन और अंतरिक्ष मलबे से उत्पन्न जोखिम को कम करने के लिये सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस मैनेजमेंट (IS 4 OM) की स्थापना की।

- 'नेत्रा (NETRA) परियोजना' भारतीय उपग्रहों को कचरे और अन्य खतरों का पता लगाने के लिये अंतरिक्ष में स्थापित एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है।

- वैश्विक:

- अंतर-एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति (Inter-Agency Space Debris Coordination Committee- IADC)

- यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (European Space Agency- ESA) की स्वच्छ अंतरिक्ष पहल

- भारत:

अंतरिक्ष मलबे का निपटान:

- विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्त्व अंतरिक्ष संधि: पृथ्वी की कक्षा को अंतरिक्ष मलबे से बचाने हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता आवश्यक है।

- संधि को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि निर्माता और उपयोगकर्त्ता अपने उपग्रहों और मलबे की ज़िम्मेदारी लें तथा देशों एवं कंपनियों को उनके कार्यों हेतु जवाबदेह बनाने के लिये ज़ुर्माने व अन्य प्रोत्साहनों के साथ सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करें।

- प्रोत्साहन: पृथ्वी की कक्षा का उपयोग करने वाले देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ काम करने के लिये सहमत होना चाहिये और अंतरिक्ष यान की परिक्रमा करने एवं कक्षाओं की सफाई करने वाली कंपनियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिये।

- पुनर्प्रयोज्य लॉन्च वाहन: एकल-उपयोग वाले रॉकेट के बदले पुनर्प्रयोज्य लॉन्च वाहनों का उपयोग करने से लॉन्च के कारण उत्पन्न नए मलबे की संख्या को कम करने में मदद मिल सकती है

स्रोत: डाउन टू अर्थ

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-अमेरिका वाणिज्यिक संवाद

प्रिलिम्स के लिये:TPF, IPEF, iCET, अर्द्धचालक, FDI, जलवायु संकट मेन्स के लिये:भारत-अमेरिका वाणिज्यिक संवाद |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और अमेरिका ने अपनी 5वीं मंत्रिस्तरीय वाणिज्यिक वार्ता पर संयुक्त वक्तव्य जारी किया है, जिसमें आपूर्ति शृंखला से संबंधित मुद्दों पर चर्चा और अर्द्धचालक साझेदारी पहल पर सहमति व्यक्त की गई है।

- जनवरी 2023 में भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा अमेरिका के व्यापारिक प्रतिनिधि राजदूत ने वाशिंगटन डीसी में भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम (TPF) की 13वीं मंत्रिस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता की।

संयुक्त वक्तव्य की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- भारत-अमेरिका सामरिक साझेदारी:

- दोनों ने महत्त्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकी (iCET) और हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचे (IPEF) पर पहल सहित भारत-अमेरिका सामरिक साझेदारी, साथ ही दोनों देशों के बीच आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों पर चर्चा की।

- अर्द्धचालक आपूर्ति शृंखला पर समझौता ज्ञापन:

- दोनों देशों ने इस संबंध में सहयोग को बढ़ावा देने के लिये अर्द्धचालक और आपूर्ति शृंखला तथा नवाचार भागीदारी पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये।

- प्रतिभा, नवाचार और समावेशी विकास:

- दोनों देशों ने माना कि छोटे व्यवसाय और उद्यम अमेरिकी एवं भारतीय अर्थव्यवस्थाओं की जीवनरेखा हैं और दोनों देशों के अर्द्धचालक मिशन के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाने तथा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

- इस संदर्भ में दोनों पक्षों ने वाणिज्यिक वार्ता के तहत प्रतिभा, नवाचार और समावेशी विकास पर एक नया कार्य समूह शुरू करने की घोषणा की।

- यात्रा और पर्यटन कार्य समूह:

- उन्होंने महामारी से पहले की प्रगति को जारी रखने और मज़बूत यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र विकसित करने हेतु कई नई चुनौतियों तथा अवसरों को संबोधित करने के लिये यात्रा एवं पर्यटन कार्य समूह को फिर से लॉन्च किया।

- मानक और अनुरूपता सहयोग कार्यक्रम:

- दोनों देशों ने मानक और अनुरूपता सहयोग कार्यक्रम भी शुरू किया यह मानक सहयोग अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्थान (American National Standard Institute- ANSI) एवं भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards- BIS) के बीच साझेदारी में किया जाएगा।

- सामरिक व्यापार संवाद:

- यह निर्यात नियंत्रणों को संबोधित करेगा, उच्च प्रौद्योगिकी वाणिज्य को बढ़ाने के तरीकों का पता लगाएगा, साथ ही दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेगा।

- पर्यावरण प्रौद्योगिकी व्यवसाय विकास मिशन:

- साथ ही अमेरिका वर्ष 2024 में भारत में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के नेतृत्त्व में स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण प्रौद्योगिकी व्यवसाय विकास मिशन भेजेगा।

- यह मिशन ग्रिड आधुनिकीकरण, स्मार्ट ग्रिड समाधान, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण, हाइड्रोजन, तरलीकृत प्राकृतिक गैस और पर्यावरण प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में अमेरिका तथा भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मज़बूत करेगा।

- वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन:

- दोनों पक्षों ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस और हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के विकास एवं परिनियोजन में साथ मिलकर काम करने की शपथ ली है।

- यूएस-इंडिया एनर्जी इंडस्ट्री नेटवर्क:

- दोनों पक्षों ने यूएस-इंडिया एनर्जी इंडस्ट्री नेटवर्क (US-India Energy Industry Network- EIN) के संदर्भ में क्लीन एज एशिया (Clean EDGE Asia) पहल में अमेरिकी उद्योग की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने हेतु एक व्यापक मंच की घोषणा की, जो कि पूरे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थायी और सुरक्षित स्वच्छ ऊर्जा बाज़ारों को विकसित करने के लिये अमेरिकी सरकार की हस्ताक्षर पहल है।

- दूरसंचार:

- दोनों पक्षों ने 6जी सहित दूरसंचार में अगली पीढ़ी के मानकों को विकसित करने हेतु मिलकर कार्य करने में रुचि व्यक्त की।

अमेरिका के साथ भारत के व्यापारिक संबंध कैसे हैं?

- भारत-अमेरिका द्विपक्षीय साझेदारी में कोविड-19 पर प्रतिक्रिया, महामारी के बाद आर्थिक सुधार, जलवायु संकट और सतत् विकास, महत्त्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियाँ, सप्लाई चेन रेज़ीलिएंस इनीशिएटिव, शिक्षा, प्रवासी जनसमूह तथा सुरक्षा एवं रक्षा सहित कई मुद्दों को शामिल किया गया है।

- दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार वर्ष 2014 के बाद से लगभग दोगुना हुआ है, जो वर्ष 2022 में 191 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका वर्ष 2022 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है।

- अमेरिका, भारत का सबसे बड़ा निर्यातक और व्यापार साझेदार है, जबकि भारत, अमेरिका का 9वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

- दोनों देशों का उद्देश्य वर्ष 2025 तक 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य हासिल करना है।

- अप्रैल 2000 से सितंबर 2022 तक 56,753 मिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के साथ अमेरिका भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक भी है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. 'भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच संबंधों में खटास के प्रवेश का कारण वाशिंगटन का अपनी वैश्विक रणनीति में अभी तक भारत के लिये किसी ऐसे स्थान की खोज करने में विफलता है, जो भारत के आत्म-समादर और महत्त्वाकांक्षा को संतुष्ट कर सके।' उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिये। (2019) |

स्रोत: पी.आई.बी.

भूगोल

राज्यों द्वारा आकाशीय बिजली को प्राकृतिक आपदा घोषित करने की मांग

प्रिलिम्स के लिये:प्राकृतिक आपदाएँ, आकाशीय बिजली। मेन्स के लिये:प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक आपदा के रूप में आकाशीय बिजली तथा इसके प्रभाव |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कुछ राज्यों ने मांग की है कि "आकाशीय बिजली" को "प्राकृतिक आपदा" घोषित किया जाए क्योंकि भारत में किसी अन्य आपदा की तुलना में इससे होने वाली मौतों की संख्या सबसे अधिक है।

- वर्तमान मानदंडों के अनुसार, चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों का हमला, पाला और शीत लहर को आपदा माना जाता है जो राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (State Disaster Response Fund- SDRF) के तहत कवर किये जाते हैं, जिसके लिये केंद्र द्वारा 75% वित्तपोषण किया जाता है।

आकाशीय बिजली/तड़ित:

- परिचय:

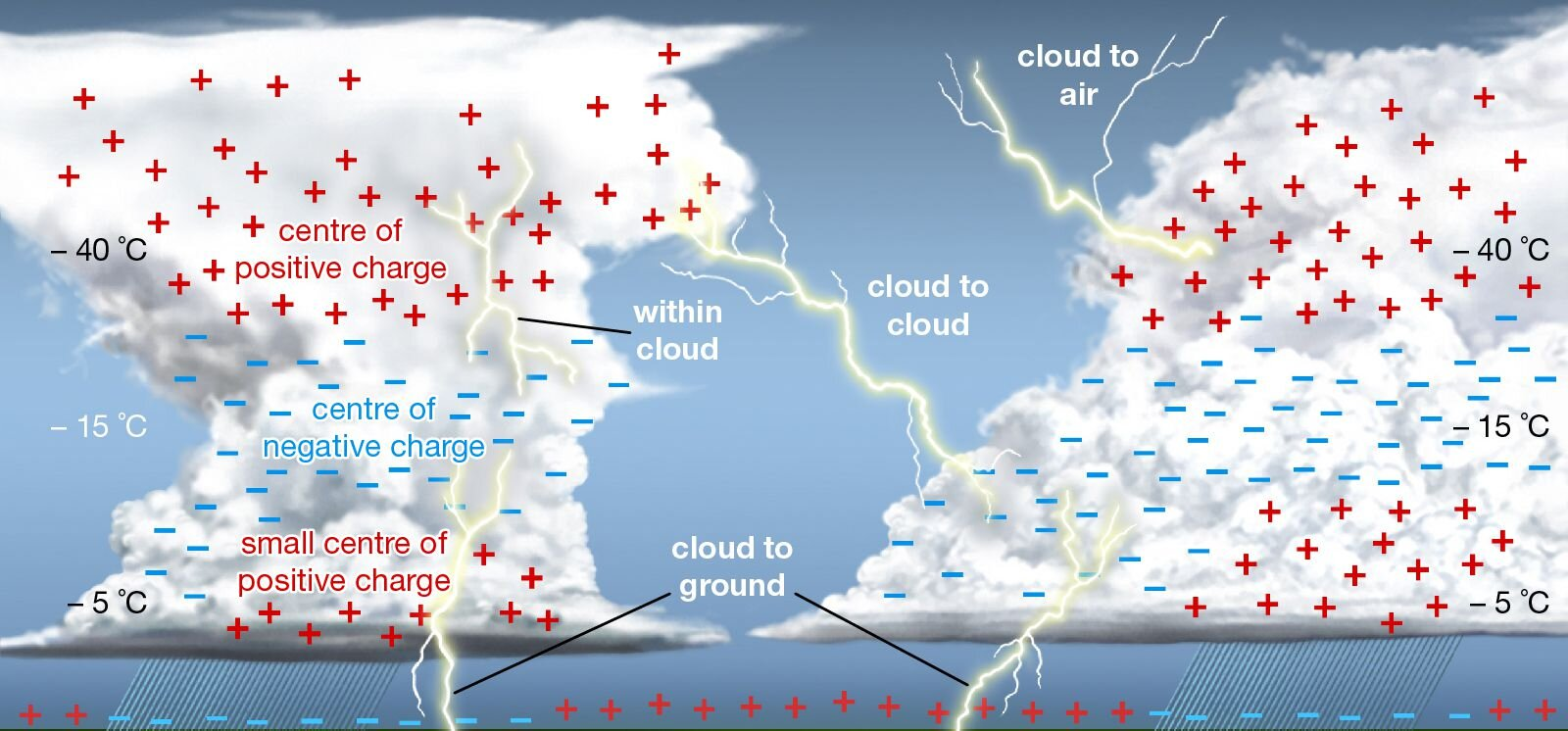

- यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो "बादल और ज़मीन के बीच या बादलों के बीच बहुत कम अवधि एवं उच्च वोल्टेज विद्युत निर्वहन" की प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसे तीव्र चमक, तेज़ गरज व दुर्लभ अवसरों पर तड़ितझंझा (Thunderstorms) के रूप में देखा जाता है।

- बादल और ज़मीन (Cloud-to-Ground- CG)) के बीच आकाशीय बिजली की घटना खतरनाक मानी जाती है क्योंकि इसके उच्च विद्युत वोल्टेज और करंट के कारण लोगों की जान जा सकती है। जबकि बादल में या बादलों के बीच उत्पन्न आकाशीय बिजली दृश्यमान और सुरक्षित है।

- आकाशीय बिजली की प्रक्रिया:

- आकाशीय बिजली ऊपर और नीचे के बादलों के मध्य विद्युत आवेश में अंतर के कारण उत्पन्न होती है, जो आकाशीय बिजली का एक विशाल प्रवाह प्रदर्शित करती है।

- जल वाष्प के संघनित होने पर बादल का निर्माण होता है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है और यह ऊष्मा पानी के अणुओं को तब तक ऊपर धकेलती रहती है जब तक कि वे बर्फ के क्रिस्टल नहीं बन जाते। बर्फ के क्रिस्टल के मध्य टकराव इलेक्ट्रॉनों के मुक्त होने के कारण है, जिसके परिणामस्वरूप एक शृंखला प्रतिक्रिया निर्मित होती है जो बादल के शीर्ष परत में धनात्मक आवेश और मध्य परत में ऋणात्मक आवेश का निर्माण करती है।

- जब आवेश में अंतर काफी अधिक हो जाता है, तो परतों के मध्य बिजली का एक विशाल प्रवाह देखा जाता है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है एवं वायु स्तंभ का विस्तार होता है तथा गड़गड़ाहट पैदा करने वाली तरंगें निर्मित होती हैं।

- आकाशीय बिजली और जलवायु परिवर्तन:

- कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वर्ष 2015 के एक अध्ययन में विश्वविद्यालय ने आगाह किया था कि एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से बिजली गिरने की आवृत्ति में 12% की वृद्धि होगी।

- मार्च 2021 में जियोफिज़िकल रिसर्च लेटर्स में जारी एक अन्य अध्ययन में जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक में बिजली गिरने में वृद्धि के मध्य संबंध पाया गया।

- भारत में आकाशीय बिजली:

- बिजली गिरने पर प्रकाशित लाइटनिंग रेज़िलिएंट इंडिया कैंपेन (LRIC) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अप्रैल 2020 और मार्च 2021 के मध्य बिजली गिरने की 1 करोड़ 85 लाख घटनाएँ देखी गईं।

- प्रत्येक वर्ष बिजली गिरने से 2,500 से ज़्यादा भारतीयों की मौत हो जाती है।

- दिल्ली स्थित RMSI जो भू-स्थानिक और अभियांत्रिकी समाधानों में विश्व में अग्रणी है, की एक रिपोर्ट के अनुसार, हाल के वर्षों में आकाशीय बिजली गिरने के कारण सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड हैं।

- सरकारी आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 1967 और 2019 के मध्य देश में 100,000 से अधिक लोग आकाशीय बिजली गिरने के कारण मारे गए। जो इस अवधि के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली सभी मौतों के एक-तिहाई से अधिक है।

आगे की राह

- प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली: भारत को नागरिकों को आँधी के आने और बिजली गिरने के प्रति सचेत करने के लिये प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली में निवेश करना चाहिये, जैसे मौसमी रडार, लाइटनिंग डिटेक्शन नेटवर्क और स्मार्टफोन एप्लीकेशन इत्यादि।

- आकाशीय बिजली से सुरक्षा हेतु उपाय: भारत की ग्रामीण आबादी को तीव्र तथा आसान तड़ित सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करना महत्त्वपूर्ण है। इसमें घरों पर तड़ित चालक स्थापित करना, तड़ितझंझा के दौरान घर के अंदर रहना एवं सुरक्षित स्थानों पर शरण लेना आदि शामिल है।

- अनुसंधान और विकास: भारत सरकार को आकाशीय बिजली (लाइटनिंग) को बेहतर ढंग से समझने और जोखिम को कम करने के लिये प्रौद्योगिकी तरीके खोजने हेतु अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करना चाहिये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. तड़ितझंझा (Thunderstorm) के दौरान आकाश में गर्जना (Thunder) किसके द्वारा उत्पन्न होती है? (2013)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (d)

|

स्रोत: द हिंदू

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

मुख्य न्यायाधीश द्वारा SCO सदस्य देशों से न्यायिक सहयोग के लिये प्रयास करने का आह्वान

प्रिलिम्स के लिये:भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI), शंघाई सहयोग संगठन (SCO), सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट का ई-संस्करण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), शंघाई फाइव, अत्यधिक आबादी वाली जेलें। मेन्स के लिये:न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी का महत्त्व, SCO। |

चर्चा में क्यों?

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों/अध्यक्षों की 18वीं बैठक को संबोधित किया।

- इस बैठक में सदस्य और पर्यवेक्षक राज्यों को उन चुनौतियों पर विचार करने का अवसर प्रदान किया गया जो उनके अधिकार क्षेत्र के लिये साधारण हैं, इसके साथ ही आपसी सहयोग, अनुभव और ज्ञान को साझा करने पर बल दिया गया।

बैठक के प्रमुख बिंदु:

- स्मार्ट और अभिगम्य न्यायपालिका:

- भारत के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और आम लोगों के लिये अधिक स्मार्ट एवं अभिगम्य बनाने के लिये न्यायिक सहयोग तथा नए तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

- न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी का महत्त्व:

- भारत के मुख्य न्यायाधीश ने नागरिकों और न्याय प्रणाली के बीच की खाई को पाटने में प्रौद्योगिकी के महत्त्व पर भी बल दिया।

- भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किये गए हाल के प्रयासों को साझा किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट का ई-संस्करण लॉन्च करना, न्यायिक कार्यवाही का कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित लाइव ट्रांसक्रिप्शन और कई क्षेत्रीय भाषाओं में निर्णयों का अनुवाद आदि शामिल हैं।

- प्रमुख मुद्दे:

- इसके अलावा जेलों में कैदियों की अत्यधिक संख्या, गुणवत्तापूर्ण कानूनी प्रतिनिधित्त्व तक पहुँच, आधुनिक सार्वजनिक न्यायिक सेवाओं, न्यायिक कार्यवाही का बोझ, सीमित न्यायिक संसाधन, लंबित मामलों की अधिकता और पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता जैसे विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला गया।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO):

- परिचय:

- SCO एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है जो सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के क्षेत्रों में अपने सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।

- उत्पत्ति:

- वर्ष 2001 में SCO के गठन से पहले कज़ाखस्तान, चीन, किर्गिज़स्तान, रूस और ताजिकिस्तान शंघाई फाइव के सदस्य थे।

- वर्ष 2001 में संगठन में उज़्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद शंघाई फाइव का नाम बदलकर SCO कर दिया गया।

- भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में इसके सदस्य बने।

- पर्यवेक्षक देश: ईरान और बेलारूस

- ईरान सबसे बड़े क्षेत्रीय संगठन SCO का सबसे नवीनतम सदस्य होगा, जब वह अप्रैल 2023 में भारत की अध्यक्षता में फोरम में शामिल होगा।

- वर्ष 2001 में SCO के गठन से पहले कज़ाखस्तान, चीन, किर्गिज़स्तान, रूस और ताजिकिस्तान शंघाई फाइव के सदस्य थे।

- संरचना:

- राज्य परिषद के प्रमुख: यह सर्वोच्च SCO निकाय जो आंतरिक संचालन और अन्य देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ बातचीत के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करता है।

- सरकारी परिषद के प्रमुख: यह बजट को मंज़ूरी देता है और SCO के आर्थिक क्षेत्रों की बातचीत से संबंधित मुद्दों पर विचार करता है एवं निर्णय लेता है।

- विदेश मामलों के मंत्रियों की परिषद: दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है।

- क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना (Regional Anti-Terrorist Structure- RATS): आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने हेतु स्थापित।

- राजभाषा:

- SCO सचिवालय की आधिकारिक कामकाज़ी भाषाएँ रूसी और चीनी हैं।

निष्कर्ष:

- सदस्य राज्यों ने अपनी न्यायपालिका के भविष्य हेतु साझा लक्ष्यों पर सहमति व्यक्त की और वर्ष 2024 के लिये क्रमानुसार उज़्बेकिस्तान को मुख्य न्यायाधीशों/अध्यक्षों की आगामी बैठक हेतु अध्यक्षता सौंपी।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2022)

भारत उपर्युक्त में-से किसका/किनका सदस्य है? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. भारत में उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2017) |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

शासन व्यवस्था

पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) तथा भारत

प्रिलिम्स के लिये:कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्त्व (CSR), जलवायु परिवर्तन, UNPRI, BRSR, गरीबी, असमानता मेन्स के लिये:पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) तथा भारत |

चर्चा में क्यों?

विश्वभर में लोग इस विचार को स्वीकार कर रहे हैं कि व्यवसाय को पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) के पैमाने पर मापा जाना चाहिये, हालाँकि ESG विधि और विनियम अभी भी भारत में प्रारंभिक अवस्था में हैं और इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना है।

ESG क्या है?

- परिचय:

- ESG लक्ष्य कंपनी के संचालन के लिये मानकों का एक समूह है जो कंपनियों को बेहतर शासन, नैतिक प्रथाओं, पर्यावरण के अनुकूल उपायों और सामाजिक उत्तरदायित्त्व का पालन करने के लिये मजबूर करता है।

- पर्यावरणीय मानदंड इस बात पर विचार करते हैं कि एक कंपनी प्रकृति के प्रबंधक के रूप में कैसा प्रदर्शन करती है।

- सामाजिक मानदंड जाँच करते हैं कि यह कर्मचारियों, आपूर्तिकर्त्ताओं, ग्राहकों और उन समुदायों के साथ संबंधों का प्रबंधन कैसे करता है जहाँ ये क्रियान्वित हैं।

- शासन एक कंपनी के नेतृत्त्व, कार्यकारी वेतन, लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण और शेयरधारक अधिकारों से संबंधित है।

- यह गैर-वित्तीय कारकों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो निवेश निर्णयों के मार्गदर्शन के लिये एक पैमाने के रूप में है, जिसमें वित्तीय प्रतिलाभ में वृद्धि अब निवेशकों का एकमात्र उद्देश्य नहीं है।

- वर्ष 2006 में ‘यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट’ (UNPRI) की शुरुआत के बाद से ESG ढाँचे को आधुनिक व्यवसायों की एक अटूट कड़ी के रूप में मान्यता दी गई है।

- ESG लक्ष्य कंपनी के संचालन के लिये मानकों का एक समूह है जो कंपनियों को बेहतर शासन, नैतिक प्रथाओं, पर्यावरण के अनुकूल उपायों और सामाजिक उत्तरदायित्त्व का पालन करने के लिये मजबूर करता है।

- CSR से अलग:

- भारत में एक मज़बूत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्त्व (Corporate Social Responsibility- CSR) नीति है जो यह अनिवार्य करती है कि निगम समाज के कल्याण में योगदान देने वाली पहलों में शामिल हों।

- इस शासनादेश को कंपनी अधिनियम, 2013 के वर्ष 2014 और 2021 के संशोधनों के पारित होने के साथ कानून में संहिताबद्ध किया गया था।

- संशोधनों में कंपनियों को किसी भी वित्तीय वर्ष में CSR गतिविधियों पर पिछले तीन वर्षों में अपने शुद्ध लाभ का कम-से-कम 2% खर्च करने की आवश्यकता है।

- जबकि ESG नियम प्रक्रिया और प्रभाव में भिन्न हैं।

भारत में ESG की आवश्यकता:

- भारत वायु और जल प्रदूषण, वनों की कटाई एवं जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों के साथ ही गरीबी, असमानता, भेदभाव तथा मानवाधिकारों के उल्लंघन जैसी सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, साथ ही इन मुद्दों को संबोधित करने तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने हेतु समर्पित कंपनियों में निवेश के महत्त्व पर ज़ोर देता है।

- भारत में एक जटिल विनियामक और कानूनी वातावरण है तथा भारत में काम करने वाली कंपनियों को भ्रष्टाचार, विनियामक अनुपालन एवं कॉर्पोरेट प्रशासन से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिये इन जोखिमों को कम करने हेतु मज़बूत प्रशासन प्रथाओं वाली कंपनियों को मान्यता देने की आवश्यकता है।

भारत में ESG अनुपालन से संबंधित चुनौतियाँ:

- सीमित जागरूकता: भारत में कई कंपनियों को ESG कारकों के महत्त्व के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है या उनके पास अपने व्यवसाय प्रथाओं में ESG के विचारों को एकीकृत करने हेतु संसाधन नहीं हैं।

- अपर्याप्त डेटा: भारत में कंपनियों के लिये ESG कारकों पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा सीमित हो सकता है, जिससे निवेशकों हेतु ESG प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और निवेश निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है।

- कमज़ोर नियामक वातावरण: कंपनियों द्वारा ESG अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये भारत का नियामक वातावरण पूरी तरह से विकसित या लागू नहीं हो सका है। इससे कॉर्पोरेट प्रथाओं में जवाबदेही तथा पारदर्शिता की कमी हो सकती है।

- सांस्कृतिक कारक: भारत में विविध सांस्कृतिक परिदृश्य है और कुछ पारंपरिक व्यावसायिक प्रथाएँ ESG सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हो सकती हैं। ESG नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये कंपनियों को इन सांस्कृतिक कारकों को नेविगेट करने की आवश्यकता हो सकती है।

- सीमित ESG-केंद्रित निवेश विकल्प: निवेशकों के पास सीमित निवेश विकल्प हो सकते हैं जो विशेष रूप से भारत में ESG कारकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे निवेश निर्णय लेने में ESG विचारों को पूरी तरह से एकीकृत करना मुश्किल हो जाता है।

ESG अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु की गई पहल:

- कंपनियों के लिये ESG प्रकटीकरण आवश्यकताओं की पहचान करने की दिशा में प्रारंभिक मील के पत्थर में से एक कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा वर्ष 2011 में व्यापार की सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक ज़िम्मेदारियों (NVGs) पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा-निर्देश जारी करना था।

- सेबी ने वर्ष 2012 में व्यावसायिक उत्तरदायित्त्व रिपोर्ट (BRR) की स्थापना की, जिसमें बाज़ार पूंजीकरण (जो वर्ष 2015 में शीर्ष 500 सूचीबद्ध संस्थाओं तक विस्तारित किया गया था) द्वारा शीर्ष 100 सूचीबद्ध संस्थाओं को अपनी वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में BRR फाइल करने की आवश्यकता थी।

- वर्ष 2021 में SEBI ने मौजूदा BRR रिपोर्टिंग की आवश्यकता को एक व्यापक एकीकृत तंत्र, व्यावसायिक उत्तरदायित्त्व और स्थिरता रिपोर्ट (BRSR) के साथ परिवर्तित किया।

- यह वित्त वर्ष 2022-23 से शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध संस्थाओं (बाज़ार पूंजीकरण द्वारा) पर अनिवार्य रूप से लागू होगा।

- BRSR, सूचीबद्ध कंपनियों से ESG प्रकटीकरण पर यह मांग करता है कि "उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश" (NGBRCs) के नौ सिद्धांतों की तुलना में उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया।

आगे की राह

- भारत में ESG को प्रोत्साहित करने के लिये व्यवसायों, निवेशकों और नियामकों द्वारा स्थायी निवेश हेतु ESG कारकों के महत्त्व को बेहतर ढंग से समझने की आवश्यकता है।

- भारत में कंपनियों को ESG कारकों को अधिक व्यापक और सुसंगत तरीके से प्रकट करना चाहिये, ताकि निवेशक अपने ESG प्रदर्शन का अधिक प्रभावी ढंग से मूल्यांकन कर सकें।

- व्यवसायों द्वारा बढ़े हुए ESG अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिये भारत के नियामक ढाँचे को मज़बूत करने की आवश्यकता है। इसके लिये उचित ESG मानकों को स्थापित करना, अधिक मज़बूत रिपोर्टिंग की आवश्यकता और विनियमों को अधिक सख्ती से लागू करना आवश्यक हो सकता है।

स्रोत: द हिंदू