अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-जापान संबंधों का पुनर्मूल्यांकन

प्रिलिम्स के लिये: इंडो-पैसिफिक क्षेत्र, ASEAN, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, जिमेक्स, बौद्ध धर्म

मेन्स के लिये: भारत-जापान संबंध, रणनीतिक साझेदारियाँ और क्षेत्रीय सुरक्षा, भारत-जापान संबंधों में प्रमुख चुनौतियाँ और आगे की राह

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा ने भारत-जापान विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी को मज़बूत किया, जिसके परिणामस्वरूप 13 प्रमुख समझौते हुए और अगले दशक में जापान से निजी निवेश में 10 ट्रिलियन येन (68 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश करने का संकल्प लिया गया।

भारत-जापान रणनीतिक साझेदारी प्रमुख क्षेत्रों में किस प्रकार विकसित हो रही है?

प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान की गई प्रमुख घोषणाएँ और उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

- जॉइंट विज़न रोडमैप: अगले दशक के लिये भारत-जापान जॉइंट विज़न की घोषणा, जिसमें 8 प्राथमिक क्षेत्रों को रेखांकित किया गया है - आर्थिक साझेदारी, सुरक्षा, गतिशीलता, पारिस्थितिक स्थिरता, प्रौद्योगिकी व नवाचार, स्वास्थ्य, लोगों के बीच संबंध और राज्य-प्रांत सहभागिता।

- रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग: भारत और जापान ने सुरक्षा सहयोग पर एक संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किये, जो उनके वर्ष 2008 के समझौते का एक महत्त्वपूर्ण अद्यतन एवं विस्तार है।

- संस्थागत NSA-स्तरीय वार्ता और विस्तारित त्रि-सेवा सैन्य अभ्यास (धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, मिलन)।

- रक्षा उपकरणों के सह-उत्पादन की दिशा में मिसाइल रक्षा और समुद्री निगरानी पर DRDO–ATLA सहयोग।

- प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष सहयोग: डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 और लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) तथा अनुसंधान एवं विकास के लिये भारत–जापान AI पहल की शुरुआत की।

- चंद्रयान-5 जॉइंट लूनर पोलर मिशन हेतु ISRO–JAXA समझौते पर हस्ताक्षर किये।

- रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, जहाज़ निर्माण, अंतरिक्ष जागरूकता और परमाणु ऊर्जा में सहयोग किया।

- बुनियादी अवसंरचना और कनेक्टिविटी: वर्ष 2030 तक दोनों देशों में भूकंपीय क्षेत्रों के लिये उपयुक्त अगली पीढ़ी की शिंकानसेन (360 किमी प्रति घंटे) के साथ बुलेट ट्रेन परियोजना पर प्रगति।

- सभी परिवहन क्षेत्रों में अगली पीढ़ी हेतु मोबिलिटी पार्टनरशिप की शुरुआत।

- दिल्ली मेट्रो (2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश) जैसी परियोजनाओं के माध्यम से जापान का निरंतर समर्थन तथा वर्ष 2047 तक 7,000 किलोमीटर हाई-स्पीड रेल का विज़न।

- हरित ऊर्जा और जलवायु सहयोग: पेरिस समझौते के तहत जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज़्म (JCM) को क्रियान्वित किया गया।

- क्लीन हाइड्रोजन और अमोनिया पर घोषणाओं पर हस्ताक्षर किये गए तथा सस्टेनेबल फ्यूल इनिशिएटिव की शुरुआत की गई।

- लोगों के बीच सहयोग: मानव संसाधन विनिमय पर कार्य योजना, जिसके तहत 5 लाख लोगों (जिनमें 50,000 भारतीय श्रमिक शामिल हैं) की गतिशीलता को सक्षम बनाया जाएगा।

- अगली पीढ़ी की राज्य प्रांत साझेदारी, सांस्कृतिक समझौता ज्ञापन और कूटनीति प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किये गए।

भारत–जापान ने अपने द्विपक्षीय रिश्तों को कैसे सुदृढ़ किया है?

- ऐतिहासिक संबंध: भारत और जापान बौद्ध धर्म के माध्यम से सभ्यतागत संबंध साझा करते हैं।

- प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1949 में जापान को एक हाथी भेंट किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नए संबंधों की शुरुआत का प्रतीक था।

- भारत ने वर्ष 1952 में शांति संधि पर हस्ताक्षर कर जापान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किये।

- रणनीतिक साझेदारी: वैश्विक साझेदारी (2000), रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी (2006) और विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी (2014) पर हस्ताक्षर के साथ समय के साथ यह संबंध और भी मज़बूत हुए।

- ‘भारत–जापान विज़न 2025’ को वर्ष 2015 में घोषित किया गया, जिसने सहयोग हेतु एक रूपरेखा प्रस्तुत की।

- रक्षा एवं सुरक्षा: रक्षा उपकरण एवं प्रौद्योगिकी सहयोग तथा गोपनीय सैन्य सूचना की सुरक्षा पर समझौतों के साथ वर्ष 2015 से भारत-जापान रक्षा संबंध और भी मज़बूत हुए हैं।

- प्रमुख उपलब्धियों में 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता (2019) और अधिग्रहण एवं क्रॉस-सर्विसिंग समझौता (ACSA) (2020) शामिल हैं।

- रक्षा उपकरण एवं प्रौद्योगिकी सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह (JWG-DETC) की नियमित बैठकें।

- उपकरण एवं प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण हेतु तीन सिद्धांतों में संशोधन (2023) तथा पहली संयुक्त सेवा स्टाफ वार्ता (2023) ने त्रि-सेवा पारस्परिक संचालन क्षमता को और सुदृढ़ किया है।

- सैन्य अभ्यासों में मालाबार, मिलन, JIMEX, धर्म गार्जियन और तटरक्षक सहयोग शामिल हैं, जिनका ध्यान प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर केंद्रित है।

- इंडो-पैसिफिक एवं क्षेत्रीय सहयोग: भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI) जापान की फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक (FOIP) विज़न के अनुरूप हैं।

- एक्ट ईस्ट फोरम (2017) और ‘फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक’ पर ज़ोर देने वाले संयुक्त वक्तव्य रणनीतिक सहयोग का मार्गदर्शन करते हैं।

- जापान भारत का सबसे बड़ा आधिकारिक विकास सहायता (ODA) दाता है तथा दोनों देश क्वाड, ISA, CDRI और SCRI में सहयोग करते हैं।

- व्यापार और निवेश: चाइना+1 रणनीति के हिस्से के रूप में जापान, भारत को एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र और बाज़ार के रूप में देखता है।

- CEPA की समीक्षा और गिफ्ट सिटी के प्रोत्साहन का उद्देश्य व्यापार तथा वित्तीय संबंधों को मज़बूत करना है, जबकि वर्ष 2035 तक जापान की 68 बिलियन डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता भारत की विकास क्षमता में गहरे विश्वास को दर्शाती है।

- आर्थिक सुरक्षा पर संयुक्त कार्य योजना आपूर्ति शृंखला को और सुदृढ़ करती है, जो द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में एक परिवर्तनकारी चरण को चिह्नित करती है।

भारत-जापान संबंधों में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- व्यापार असंतुलन: CEPA के बावजूद, द्विपक्षीय व्यापार जापान के पक्ष में है।

- वित्त वर्ष 2023-24 (FY24) में जापान ने भारत को 17.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का माल निर्यात किया, जबकि भारत का निर्यात केवल 5.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

- गैर-शुल्क बाधाएँ, कठोर आयात मानक (विशेषकर कृषि और वस्त्र पर) और CEPA सुधार में धीमी प्रगति इसके प्रमुख कारण हैं।

- विभिन्न रणनीतिक दृष्टिकोण: भारत की रणनीतिक स्वायत्तता जापान के अमेरिका के साथ औपचारिक गठबंधन से भिन्न है, जिसके कारण रूस पर प्रतिबंधों जैसे मुद्दों पर दोनों देशों की प्रतिक्रिया में अंतर दिखाई देता है।

- यह अंतर बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय को प्रभावित करता है और रणनीतिक सामंजस्य को कमज़ोर बनाता है।

- क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ: भारत का ध्यान दक्षिण एशिया और हिंद महासागर पर केंद्रित है, जबकि जापान की प्राथमिकताएँ पूर्वी एशिया की सुरक्षा, उत्तर कोरिया तथा अमेरिका के साथ गठबंधन दायित्वों से जुड़ी हुई हैं, जो पूर्ण सहभागिता को सीमित करती हैं।

- विकास में देरी: मुंबई–अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (MAHSR) परियोजना को भूमि अधिग्रहण की बाधाओं और नियामकीय समस्याओं के कारण काफी देरी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इसके पूरा होने की तिथि वर्ष 2022 से बढ़कर वर्ष 2028 हो गई है।

- US-2 उभयचर विमान समझौता अभी भी लंबित है, क्योंकि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और मूल्य निर्धारण से संबंधित मुद्दे अब तक सुलझ नहीं पाए हैं।

भारत–जापान रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिये किन उपायों की आवश्यकता है?

- आर्थिक रूपांतरण: व्यापार क्षमता को खोलने के लिये CEPA में सुधार, अर्धचालकों, महत्त्वपूर्ण खनिजों और विनिर्माण में जापान की FDI को बढ़ावा देना तथा चीन के प्रभुत्व के एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में आपूर्ति शृंखला अनुकूलन पहल (SCRI) का विस्तार करना।

- रक्षा एवं सुरक्षा: साझा सुरक्षा, संयुक्त अभ्यास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सह-विकास परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए रक्षा सहयोग को बढ़ाना।

- इंडो-पैसिफिक और क्षेत्रीय रणनीति: क्वाड जैसे मंचों पर दृष्टिकोण में सामंजस्य सुनिश्चित करना, नौवहन की स्वतंत्रता और नियम-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देना तथा यूक्रेन जैसे वैश्विक मुद्दों पर मतभेदों के बावजूद क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देने हेतु कूटनीतिक रूप से संलग्न होना।

- अवसंरचना एवं कनेक्टिविटी: भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा भारत, जापान और इंडो-पैसिफिक साझेदारों को जोड़ने वाले बंदरगाहों सहित बुलेट ट्रेन, औद्योगिक गलियारों व कनेक्टिविटी परियोजनाओं में तेज़ी लाना तथा बहुपक्षीय अवसंरचना सहयोग को बढ़ाना।

- लोगों के बीच आदान-प्रदान: शैक्षणिक आदान-प्रदान, भाषा कार्यक्रम, पर्यटन, प्रवासी भारतीय सहभागिता और व्यावसायिक मंचों को बढ़ावा देना, जिसमें कुशल श्रमिकों की गतिशीलता तथा भारतीय IT पेशेवरों द्वारा डिजिटलीकरण समर्थन शामिल है, ताकि सॉफ्ट पावर और बिज़नेस-टू-बिज़नेस सहयोग को मज़बूत किया जा सके।

निष्कर्ष

भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में रक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार, बुनियादी अवसंरचना और लोगों के बीच आदान-प्रदान शामिल हैं। व्यापार घाटे और क्षेत्रीय रणनीतिक मतभेदों जैसी चुनौतियों के बावजूद, दोनों देश द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी, निवेश और मानव पूंजी में अपनी क्षमताओं का लाभ उठाते हुए, यह साझेदारी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अनुकूल व पारस्परिक रूप से लाभकारी मॉडल के रूप में कार्य कर सकती है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत-जापान सहयोग के रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी आयामों पर चर्चा कीजिये। प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं और दोनों देश अपनी साझेदारी को कैसे बढ़ा सकते हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न: निम्नलिखित में से किस एक समूह के चारों देश G20 के सदस्य हैं? (2020)

(a) अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की

(b) ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया और न्यूज़ीलैंड

(c) ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब और वियतनाम

(d) इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया

उत्तर: (a)

प्रश्न. ‘चतुर्भुज सुरक्षा संवाद’ (QUAD) वर्तमान समय में स्वयं को एक सैन्य गठबंधन से व्यापार गुट के रूप में परिवर्तित कर रहा है। चर्चा कीजिये। (2020)

सामाजिक न्याय

भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों की सुरक्षा

प्रिलिम्स के लिये: उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, NALSA निर्णय 2014, उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020, गरिमा गृह।

मेन्स के लिये: भारतीय समाज और ट्रांसजेंडरों के सामने आने वाली चुनौतियाँ, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये सुधार, ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम - प्रावधान और संबंधित चिंताएँ।

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission- NHRC) ने ट्रांसजेंडर अधिकारों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य प्रणालीगत भेदभाव को दूर करना, संस्थागत समर्थन को मज़बूत करना और भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये संवैधानिक गारंटी की पुष्टि करना था।

भारत में कानूनी और संवैधानिक ढाँचा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को कैसे कायम रखता है?

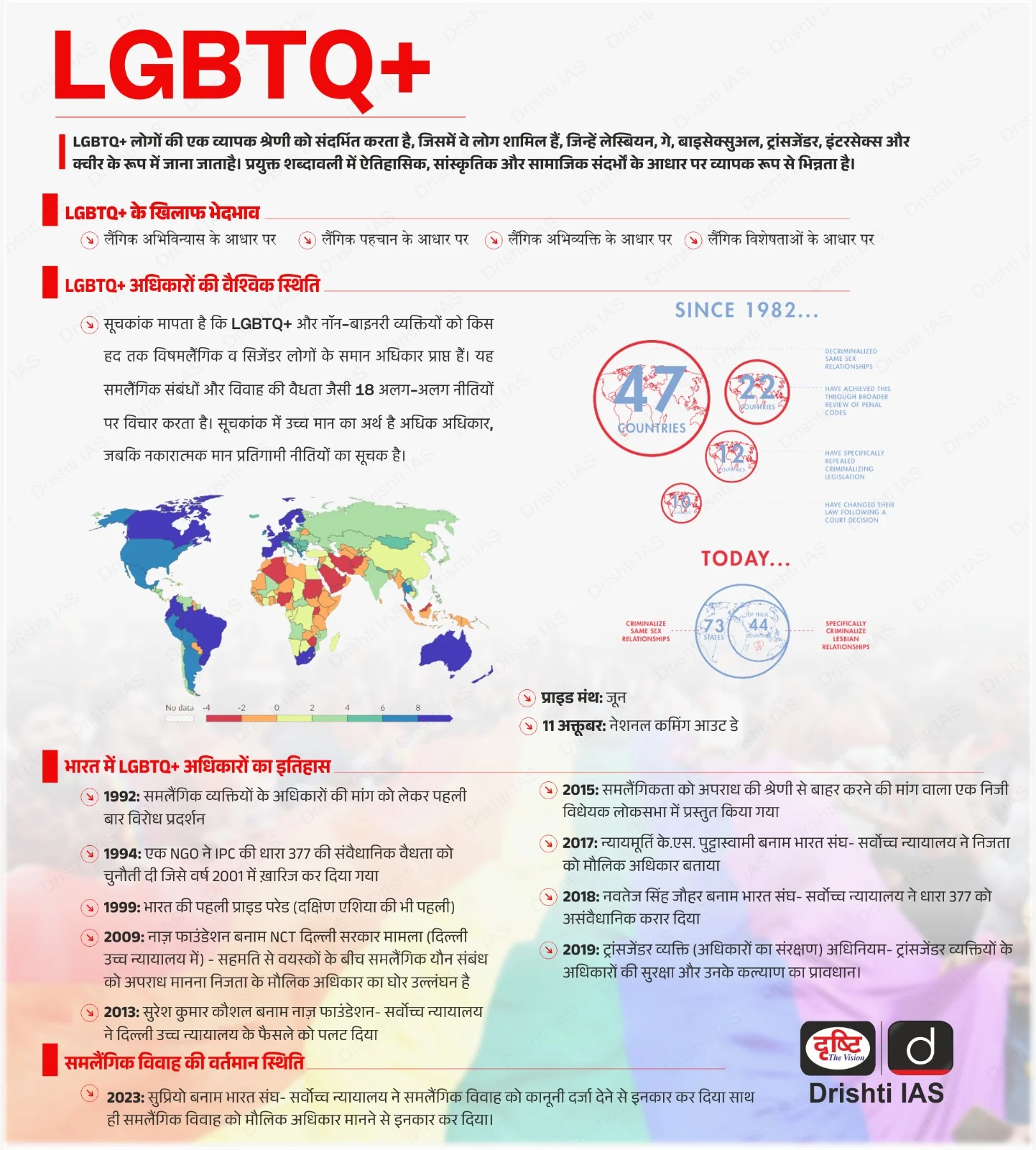

ट्रांसजेंडर

- परिभाषा: उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अनुसार, ट्रांसजेंडर अथवा उभयलिंगी व्यक्ति वह होता है जिसकी लैंगिक पहचान जन्म के समय निर्धारित लैंगिक विशेषताओं से सुमेलित नहीं होती है।

- जनसंख्या: 2011 की जनगणना के अनुसार, उनकी जनसंख्या लगभग 4.8 मिलियन है।

- इसमें इंटरसेक्स भिन्नता वाले ट्रांस-व्यक्ति, जेंडर-क्वीर और सामाजिक-सांस्कृतिक अस्मिता वाले व्यक्ति जैसे किन्नर, हिजड़ा, आरावानी और जोगता शामिल हैं।

- LGBTQIA+ का हिस्सा: ट्रांसजेंडर व्यक्ति LGBTQIA+ समुदाय का हिस्सा हैं, जिन्हें संक्षिप्त नाम में "T" द्वारा दर्शाया गया है।

- LGBTQIA+ एक संक्षिप्ति (शब्दों के प्रथम अक्षरों से बना शब्द) है जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स और एसेक्सुअल का प्रतिनिधित्व करता है।

- "+" उन अनेक अन्य अस्मिताओं को दर्शाता है जिनकी पहचान प्रकिया और अवबोधन वर्तमान में जारी है। इस संक्षिप्ति में निरंतर परिवर्तन जारी है और इसमें नॉन-बाइनरी और पैनसेक्सुअल जैसे अन्य पद भी शामिल किये जा सकते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढाँचा

- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संरक्षण और सशक्तीकरण के लिये एक व्यापक कानूनी ढाँचा प्रदान करना है।

- प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:

- भेदभाव न करना: शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक सेवाओं में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

- स्व-पहचान: यह अधिनियम स्व-अनुभूत लैंगिक पहचान का अधिकार प्रदान करता है, जिसका प्रमाण-पत्र ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा बिना मेडिकल परीक्षण के जारी किया जाता है।

- चिकित्सा देखभाल: बीमा कवरेज़ के साथ लैंगिक-पुष्टि उपचार (Gender-Affirming Treatments) और HIV निगरानी तक पहुँच सुनिश्चित करता है।

- वैधानिक संस्थागत तंत्र: कल्याणकारी नीतियों पर केंद्र सरकार को सलाह देने, कार्यान्वयन की निगरानी करने और अंतर-मंत्रालयी प्रयासों का समन्वय करने के लिये राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद (NCTP) की स्थापना की गई है।

- प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:

- ऐतिहासिक निर्णय:

- नालसा बनाम भारत संघ (2014): ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को “थर्ड जेंडर” के रूप में मान्यता दी, तथा इसे मानवाधिकार मुद्दा माना।

- इस बात पर बल दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत लैंगिक पहचान सम्मान, समानता और व्यक्तिगत स्वायत्तता का अभिन्न अंग है।

- ट्रांसजेंडर अधिकारों को केवल कानूनी पहचान के रूप में नहीं बल्कि मानव अधिकारों के रूप में देखा जाना चाहिये।

- सुश्री X बनाम कर्नाटक राज्य, 2024 मामले में, कर्नाटक उच्च न्यायालय (HC) ने अभिनिर्धारित किया, ट्रांसजेंडर व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र पर अपने नाम और लिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के जन्म प्रमाण पत्र पर नाम और लिंग में परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अनुमति है।

- नालसा बनाम भारत संघ (2014): ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को “थर्ड जेंडर” के रूप में मान्यता दी, तथा इसे मानवाधिकार मुद्दा माना।

- निर्वाचन आयोग का निर्देश (वर्ष 2009): पंजीकरण फॉर्म को अद्यतन कर उसमें "अन्य" विकल्प शामिल किया गया, जिससे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पुरुष या महिला पहचान से बचने में मदद मिली।

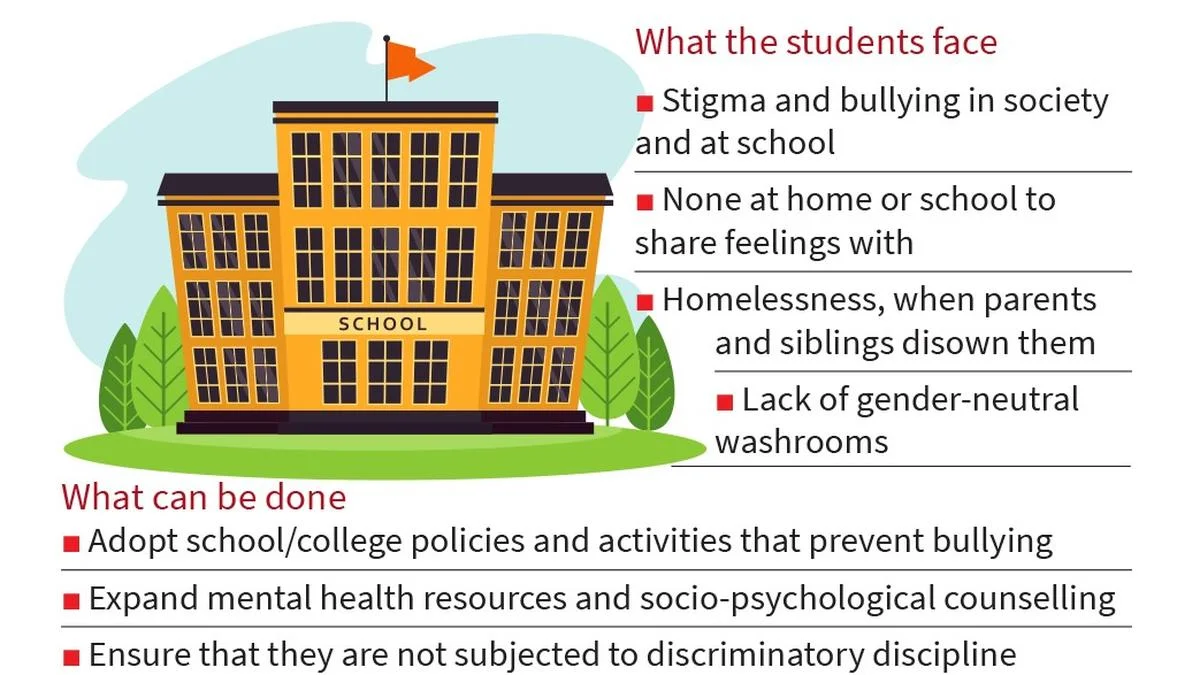

भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- सीमांतकरण: प्रगतिशील विधिक निर्णयों (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ-2014) के बावजूद, ऐतिहासिक अदृश्यता सामाजिक और आर्थिक समावेशन को प्रभावित करती रहती है।

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कलंक, उत्पीड़न और अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। NALSA के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 27% ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उनकी लैंगिक पहचान के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित किया गया।

- लिंग-पुष्टि उपचार की लागत 2–5 लाख रुपए होती है और यह प्रायः बीमा के अंतर्गत शामिल नहीं होता। आयुष्मान भारत TG प्लस योजना चिकित्सा कवरेज प्रदान करती है, किंतु इसकी जागरूकता और उपलब्धता सीमित है।

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की साक्षरता दर 56.1% (वर्ष 2011 की जनगणना) है, जो राष्ट्रीय औसत 74% से काफी कम है, और यह पूरे देश में लैंगिक-संवेदनशील पाठ्यक्रम की कमी को रेखांकित करता है।

- आर्थिक बहिष्कार: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को रोज़गार में पक्षपात, कार्यस्थल पर शत्रुता और लैंगिक-तटस्थ सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक अवसरों तक पहुँच सीमित हो जाती है।

- 92% ट्रांसजेंडर आर्थिक बहिष्कार का सामना करते हैं (NHRC 2018) और 48% बेरोज़गार (ILO 2022) हैं।

- वर्ष 2024 के RBI परिपत्र जारी करने के बावजूद, ट्रांसजेंडर और क्वियर व्यक्तियों को संयुक्त बैंक खाता खोलने और अपने साथी को नामित करने की अनुमति दी है, फिर भी संस्थागत खामियों और जागरूकता की कमी के कारण वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुँच सीमित बनी हुई है।

- कानून प्रवर्तन और सामाजिक संरक्षण की कमियाँ: गरिमा गृह आश्रय, यद्यपि अपने उद्देश्य में प्रगतिशील हैं, लेकिन इन्हें अपर्याप्त वित्तपोषण, सीमित जागरूकता और राज्य स्तर पर सीमित कवरेज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

- वर्ष 2019 के अधिनियम के बावजूद, पहचान-पत्र जारी करने में चुनौतियाँ, जटिल प्रमाणन प्रक्रियाएँ, तथा पुलिस उत्पीड़न और पारिवारिक अस्वीकृति जैसी समस्याएँ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की स्व-पहचान और समय पर सहायता प्राप्त करने में बाधा बनी हुई हैं।

- बाल संरक्षण और वृद्ध देखभाल के लिये संस्थागत तंत्र प्रायः लैंगिक-विविध व्यक्तियों को बाहर कर देते हैं।

भारत में ट्रांसजेंडर कल्याण के लिए प्रमुख उपाय

- SMILE योजना और गरिमा गृह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये पुनर्वास, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवा और आजीविका सहायता प्रदान करते हैं।

- आयुष्मान भारत TG प्लस लिंग-पुष्टिकरण उपचारों और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिये स्वास्थ्य बीमा कवरेज उपलब्ध कराता है।

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय पोर्टल योजनाओं, सेवाओं और शिकायत निवारण तक पहुँच को सुगम बनाता है।

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को दिव्यांग पेंशन योजना में एक अलग “ट्रांसजेंडर” विकल्प के साथ शामिल किया गया है।

- गृह मंत्रालय (2022) ने जेलों में तृतीय-लिंग कैदियों की गोपनीयता और गरिमा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

- राज्य-स्तरीय पहलों के अंतर्गत महाराष्ट्र ने कॉलेजों में ट्रांसजेंडर सेल स्थापित किये हैं, जबकि केरल विश्वविद्यालय स्तर पर आरक्षण और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिये छात्रावास सुविधाएँ प्रदान करता है।

भारत में ट्रांसजेंडर सशक्तीकरण के लिये क्या उपाय किये जाने चाहिये?

- कानूनी ढाँचा: ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 को शिकायत निवारण सेल की स्थापना, आवेदनों के लिये एक केंद्रीय डिजिटल पोर्टल, ऑडिट आयोजित करके और पुलिस, स्वास्थ्य एवं शिक्षा अधिकारियों को ट्रांसजेंडर अधिकारों और लैंगिक संवेदनशीलता पर प्रशिक्षण देकर पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिये।

- आर्थिक सशक्तीकरण: लैंगिक-समावेशी नीतियों, विविधता-आधारित नियुक्तियों, वित्तीय योजनाओं और उद्यमिता सहायता को बढ़ावा दिया जाए। टाटा स्टील के विविधता कार्यक्रम जैसे सफल कॉरपोरेट मॉडलों का विस्तार किया जाए।

- विश्व बैंक की एक रिपोर्ट (2021) के अनुसार, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कार्यबल में शामिल करने से भारत के GDP में 1.7% की वृद्धि हो सकती है।

- सामाजिक सेवाओं तक पहुँच: विद्यालयों और महाविद्यालयों में समावेशी नीतियाँ लागू की जाएँ, शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जाए, बुलिंग और भेदभाव को रोका जाए, परामर्श सेवाओं का विस्तार किया जाए, लिंग-तटस्थ शौचालय सुनिश्चित किये जाएँ और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिये सहपाठी एवं शिक्षक-समर्थन को बढ़ावा दिया जाए।

- लिंग-पुष्टिकरण उपचारों के लिये बीमा कवरेज सुनिश्चित किया जाए, समर्पित क्लीनिक स्थापित किये जाएँ, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाए तथा स्वास्थ्य प्रदाताओं के लिये संवेदनशीलता प्रशिक्षण आयोजित किया जाए।

- जागरूकता अभियान: लैंगिक संवेदनशीलता कार्यक्रम चलाए जाएँ, विविध मीडिया प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित किया जाए, कूवगम उत्सव जैसे सांस्कृतिक आयोजनों का समर्थन किया जाए और और कलंक को कम करने के लिये “आई एम ऑल्सो ह्यूमन” जैसी मुहिमों को बढ़ावा दिया जाए।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: कानूनी सुरक्षा के बावजूद भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों की जाँच कीजिये और उनके सामाजिक, आर्थिक और कानूनी समावेशन को सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स

प्रश्न. भारत में, विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण (Legal Services Authorities), निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएँ प्रदान करते हैं? (2020)

- ₹ 1,00,000 से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को

- ₹ 2,00,000 से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को

- ₹ 3,00,000 से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के सदस्य को

- सभी वरिष्ठ नागरिकों को

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 3 और 4

(c) केवल 2 और 3

(d) केवल 1 और 4

उत्तर: (a)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारत की परमाणु आपूर्ति शृंखला को सशक्त बनाना

प्रिलिम्स के लिये: परमाणु क्षेत्र, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, हल्के जल रिएक्टर (LWR), दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB), भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (NPCIL)।

मेन्स के लिये: भारत के विकास के लिये परमाणु ऊर्जा का महत्त्व और भारत के परमाणु क्षेत्र के आधुनिकीकरण में प्रमुख चुनौतियाँ। भारत के परमाणु क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिये आवश्यक उपाय।

चर्चा में क्यों?

भारत अपने असैन्य परमाणु क्षेत्र में कानूनी सुधार लागू करने की योजना बना रहा है, ताकि नियंत्रित निजी और विदेशी निवेश की अनुमति दी जा सके, आपूर्तिकर्ता दायित्व का समाधान किया जा सके, तथा वैश्विक मानदंडों के अनुरूप काम किया जा सके - जिसमें LWR और SMR के माध्यम से कम कार्बन परमाणु क्षमता के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

परमाणु ऊर्जा

- परिचय: यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने नाभिक, परमाणुओं के केंद्र, से मुक्त होने वाली ऊर्जा का एक रूप है।

- इस ऊर्जा का उत्पादन दो तरीकों से किया जा सकता है: फिशन – जब परमाणु के नाभिक कई भागों में विभाजित होते हैं – या फ्यूजन – जब नाभिक एक साथ मिलते हैं।

- यह निम्न-कार्बन, उच्च-घनत्व वाली ऊर्जा का स्रोत है, जो बेस-लोड पावर प्रदान करता है और ऊर्जा सुरक्षा तथा सतत् विकास में योगदान देता है।

- भारत में स्थिति: भारत की वर्तमान परमाणु ऊर्जा क्षमता 8.18 GW है, जिसे वर्ष 2031-32 तक 22.48 GW और वर्ष 2047 तक 100 GW तक बढ़ाने की योजनाएँ हैं।

- वर्तमान में भारत 20 से अधिक परमाणु रिएक्टर संचालित करता है, जिनका प्रबंधन भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (NPCIL) द्वारा किया जाता है और एक दर्जन से अधिक नए परियोजनाओं की योजना बनाई गई है।

- कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जैसी प्रमुख परियोजनाएँ भारत की बढ़ती परमाणु क्षमताओं को प्रदर्शित करती हैं।

- सरकारी समर्थन: केंद्रीय बजट 2025-26 में परमाणु ऊर्जा मिशन के लिये 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं, जिसका लक्ष्य ऊर्जा अवसंरचना में विविधता लाने के लिये वर्ष 2033 तक पाँच भारत स्मॉल रिएक्टर (BSR) स्थापित करना है।

भारत के लिये परमाणु ऊर्जा का क्या महत्त्व है?

- विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना: परमाणु ऊर्जा निरंतर 24/7 बिजली उपलब्ध कराकर भारत की तेज़ी से बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

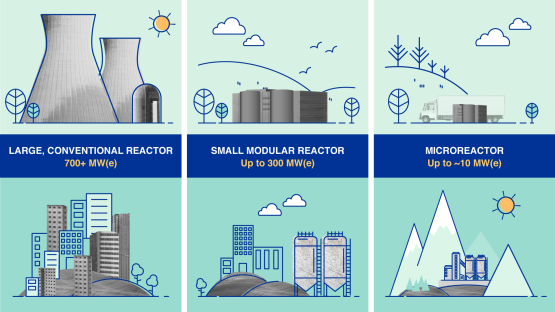

- स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) और माइक्रोरिएक्टर दूरदराज़ के क्षेत्रों में पारंपरिक ग्रिड पर निर्भर हुए बिना स्वच्छ ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं।

- परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्राकृतिक आपदाओं या भू-राजनीतिक व्यवधानों के दौरान भी स्थिर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं और पारंपरिक ग्रिड के प्रभावित होने की स्थिति में एक विश्वसनीय विकल्प प्रदान करते हैं।

- नेट-जीरो लक्ष्यों की प्राप्ति: भारत की जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने और वर्ष 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने की रणनीति में परमाणु ऊर्जा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना: परमाणु ऊर्जा उच्च-क्षमता और ऊर्जा-गहन क्षेत्रों जैसे इस्पात, सीमेंट तथा डेटा सेंटर्स का समर्थन कर सकती है, जिन्हें स्थिर विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होती है।

- SMR दूरस्थ औद्योगिक संचालन, हाइड्रोजन उत्पादन और बड़े पैमाने पर समुद्री जल शोधन परियोजनाओं को भी सक्षम बना सकते हैं।

- रणनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करना: स्वदेशी तकनीकी उपलब्धियाँ, जैसे प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (कल्पक्कम), भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करती हैं। ये रणनीतिक कमज़ोरियों को कम करती हैं और वैश्विक ऊर्जा तथा प्रौद्योगिकी साझेदारियों में देश की सौदेबाज़ी क्षमता को बढ़ाती हैं।

स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR)

- परिचय: SMR अगली पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर हैं, जिनकी प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट (MW(e)) तक होती है, जो पारंपरिक परमाणु रिएक्टरों के लगभग एक-तिहाई के बराबर है।

- विशेषताएँ: इन्हें तीन प्रमुख विशेषताओं द्वारा परिभाषित किया गया है:

- स्मॉल (Small): पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की तुलना में बहुत छोटे, इसलिये सीमित स्थान वाली स्थापना हेतु उपयुक्त हैं।

- मॉड्यूलर (Modular): फैक्ट्री में असेंबली और परिवहन के लिये डिज़ाइन किये गए, सिस्टम तथा घटकों को पहले से असेंबल करके पूरे यूनिट के रूप में स्थापना स्थल पर ले जाया जा सकता है।

- रिएक्टर (Reactors): ऊर्जा उत्पादन के लिये न्यूक्लियर फिशन का उपयोग करके ताप उत्पन्न करते हैं।

भारत के परमाणु क्षेत्र के आधुनिकीकरण से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- आपूर्ति शृंखला और गुणवत्ता नियंत्रण चुनौतियाँ: मध्यम और निम्न स्तरीय आपूर्तिकर्त्ताओं में गुणवत्ता मानक, आधुनिक प्रक्रियाएँ और पर्याप्त क्षमता की कमी है, जिससे लाइट वॉटर रिएक्टर (LWR) व SMR जैसी उन्नत तकनीकों के समर्थन में अंतर उत्पन्न होता है। इसके परिणामस्वरूप, विशेषीकृत सिस्टमों के लिये एक ही विदेशी कंपनी पर निर्भरता बढ़ जाती है।

- गुणवत्ता आश्वासन (QA) से संबंधित समस्याएँ और पुरानी विशेषज्ञता के कारण परियोजनाओं में देरी तथा उत्पादन में रुकावटें होती हैं, क्योंकि योग्य QA पेशेवरों की कमी रहती है।

- साइबरसुरक्षा की चुनौतियाँ: वैश्विक विक्रेता भारत के परमाणु क्षेत्र में कमज़ोर साइबर सुरक्षा के बारे में चेतावनी देते हैं, जिससे महत्त्वपूर्ण संयंत्र डेटा का नुकसान और साइबर हमलों तथा रैंसमवेयर के प्रति संवेदनशीलता का जोखिम बढ़ जाता है।

- नियामक बाधाएँ: परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) डिज़ाइन प्रमाणन की निगरानी करता है, जबकि NPCIL गुणवत्ता नियंत्रण का प्रबंधन करता है, जिससे सप्लाई चेन में समन्वय की चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।

- क्षमता संबंधी चुनौतियाँ: नियंत्रण और उपकरण जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वदेशीकरण प्रयास मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसी एक ही सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था पर निर्भर हैं, जिसकी क्षमता ‘सीमित’ बताई गई है।

- कानूनी ढाँचे में कमी: परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 भारत की परमाणु परियोजनाओं में निजी भागीदारी को सीमित करता है, जिससे निवेश, प्रौद्योगिकी विकास और प्रगति की गति धीमी पड़ती है।

- अस्पष्ट बीमा नियमों, ‘परमाणु क्षति’ की अस्पष्ट परिभाषाओं और सिविल मुकदमों के जोखिम के कारण विदेशी तथा घरेलू आपूर्तिकर्त्ताओं को असीमित देयता का डर है।

भारत के परमाणु क्षेत्र के आधुनिकीकरण हेतु क्या उपाय आवश्यक हैं?

- आपूर्ति शृंखला को सुदृढ़ करना: LWR और SMR के लिये विनिर्माण प्रक्रियाओं तथा गुणवत्ता मानकों पर मध्यम एवं निम्न स्तर के परमाणु आपूर्तिकर्त्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिये एक राष्ट्रीय गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम लागू करना।

- इसके साथ ही घरेलू क्षमता का विस्तार करने हेतु मुख्य उपकरणों और विशेष प्रणालियों के लिये नए विक्रेताओं को विकसित और प्रमाणित करना।

- गुणवत्ता नियंत्रण में वृद्धि: 24/7 कवरेज के लिये योग्य QA पेशेवरों की नियुक्ति कर जनशक्ति में वृद्धि करना, आंतरिक QA का समर्थन करने हेतु थर्ड-पार्टी इंस्पेक्शन (TPI) का उपयोग करना और सभी महत्त्वपूर्ण आपूर्तिकर्त्ता स्थलों पर पूर्णकालिक QA टीमों की तैनाती करना।

- साइबर सुरक्षा में मौजूद कमियों को दूर करना: नियंत्रण प्रणालियों और महत्वपूर्ण डेटा को साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिये, परमाणु पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत संयंत्र संचालकों और आपूर्तिकर्त्ताओं सहित सभी को शामिल करते हुए एक उन्नत साइबर सुरक्षा ढाँचा लागू करना।

- विधायी ढाँचे का आधुनिकीकरण: वैश्विक मानकों के अनुरूप, निवेशकों की चिंताओं का समाधान करने, तथा विदेशी सहयोग और निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु विद्युत अधिनियम, परमाणु ऊर्जा अधिनियम तथा परमाणु क्षति के लिये नागरिक दायित्व अधिनियम में प्रमुख संशोधनों सहित नीतिगत तथा कानूनी सुधारों को पारित करने को प्राथमिकता दें।

- रणनीतिक विकास और प्रतिस्पर्द्धात्मकता: प्रौद्योगिकी तत्परता सुनिश्चित करने हेतु प्रोटोटाइप प्रदर्शनों के लिये स्पष्ट समयसीमा के साथ स्वदेशी SMR विकास को आगे बढ़ाकर SMR रणनीति को क्रियान्वित करना।

- क्षमता, प्रतिस्पर्द्धात्मकता और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिये योग्य भारतीय आपूर्तिकर्त्ताओं हेतु वैश्विक निर्यात को सुविधाजनक बनाना।

निष्कर्ष

भारत के परमाणु क्षेत्र का आधुनिकीकरण ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और रणनीतिक स्वायत्तता के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। आपूर्तिकर्त्ता आधार को सशक्त बनाना, गुणवत्ता मानकों को लागू करना, साइबर सुरक्षा को बेहतर बनाना, और स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) को आगे बढ़ाना, ये सभी प्रयास विश्वसनीयता, प्रतिस्पर्द्धा क्षमता और लचीलापन बढ़ाएंगे। यह भारत को स्थायी और निम्न-कार्बन ऊर्जा सुनिश्चित करने में मदद करेगा साथ ही एक मज़बूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रोत्साहित करेगा।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत के परमाणु क्षेत्र के आधुनिकीकरण में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. भारत में, क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर "आई. ए. ई. ए. सुरक्षा उपायों" के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते? (2020)

(a) कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य थोरियम का

(b) कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का

(c) कुछ विदेशी उद्यमों द्वारा संचालित होते हैं और अन्य घरेलू उद्यमों द्वारा

(d) कुछ सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं और अन्य निजी स्वामित्व वाले

उत्तर: (b)

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

- परमाणु सुरक्षा शिखर-सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में आवधिक रूप से किये जाते हैं।

- विखंडनीय सामग्रियों पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का एक अंग है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

मेन्स

प्रश्न. ऊर्जा की बढ़ती हुई जरूरतों के परिप्रेक्ष्य में क्या भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना जारी रखना चाहिये? नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित तथ्यों एवं भयों की विवेचना कीजिये। (2018)

प्रश्न. भारत में नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की संवृद्धि और विकास का विवरण प्रस्तुत कीजिये। भारत में तीव्र प्रजनक रियेक्टर कार्यक्रम का क्या लाभ है? (2017)