सामाजिक न्याय

भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों की सुरक्षा

- 08 Sep 2025

- 74 min read

प्रिलिम्स के लिये: उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, NALSA निर्णय 2014, उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020, गरिमा गृह।

मेन्स के लिये: भारतीय समाज और ट्रांसजेंडरों के सामने आने वाली चुनौतियाँ, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये सुधार, ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम - प्रावधान और संबंधित चिंताएँ।

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission- NHRC) ने ट्रांसजेंडर अधिकारों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य प्रणालीगत भेदभाव को दूर करना, संस्थागत समर्थन को मज़बूत करना और भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये संवैधानिक गारंटी की पुष्टि करना था।

भारत में कानूनी और संवैधानिक ढाँचा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को कैसे कायम रखता है?

ट्रांसजेंडर

- परिभाषा: उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अनुसार, ट्रांसजेंडर अथवा उभयलिंगी व्यक्ति वह होता है जिसकी लैंगिक पहचान जन्म के समय निर्धारित लैंगिक विशेषताओं से सुमेलित नहीं होती है।

- जनसंख्या: 2011 की जनगणना के अनुसार, उनकी जनसंख्या लगभग 4.8 मिलियन है।

- इसमें इंटरसेक्स भिन्नता वाले ट्रांस-व्यक्ति, जेंडर-क्वीर और सामाजिक-सांस्कृतिक अस्मिता वाले व्यक्ति जैसे किन्नर, हिजड़ा, आरावानी और जोगता शामिल हैं।

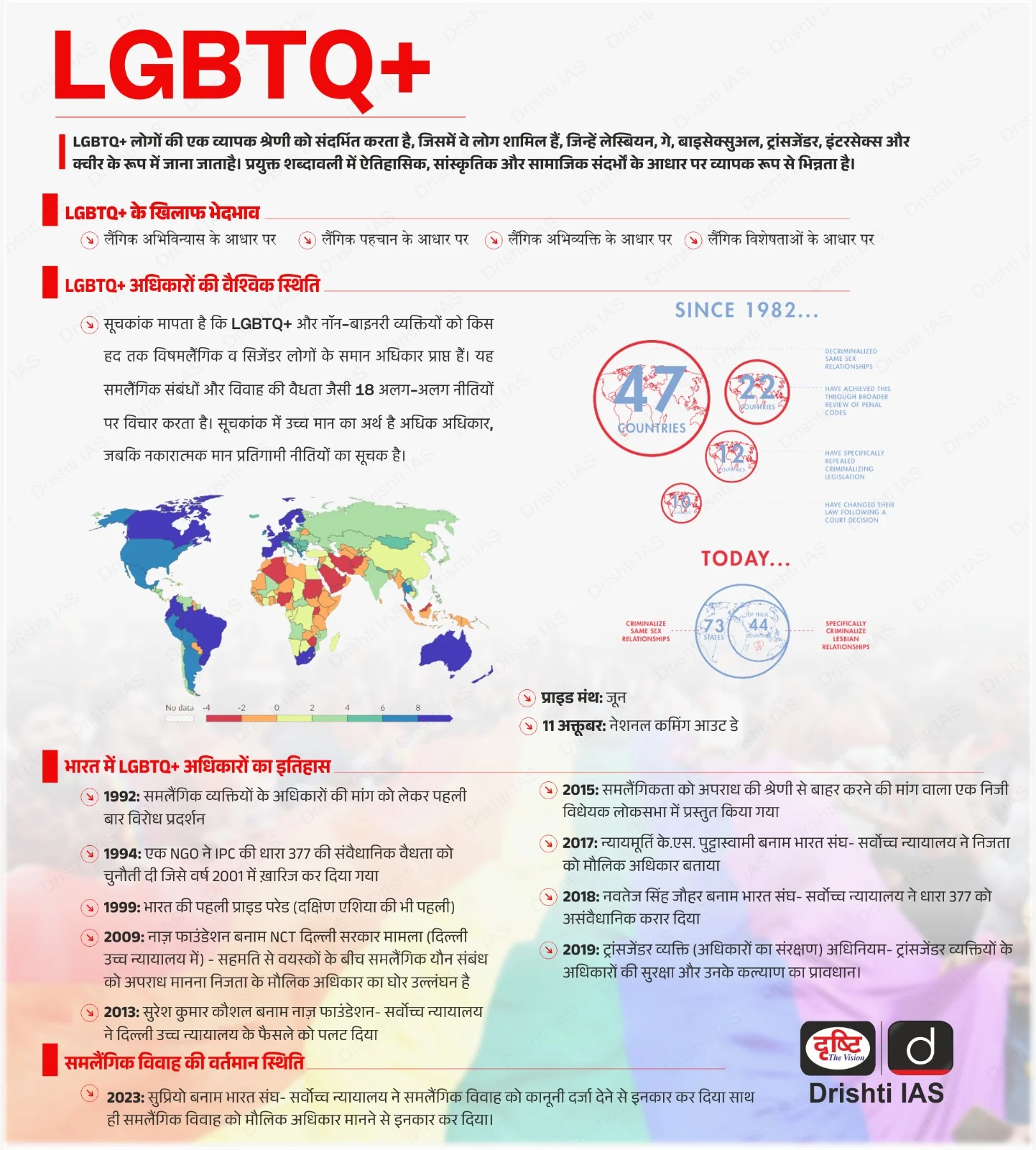

- LGBTQIA+ का हिस्सा: ट्रांसजेंडर व्यक्ति LGBTQIA+ समुदाय का हिस्सा हैं, जिन्हें संक्षिप्त नाम में "T" द्वारा दर्शाया गया है।

- LGBTQIA+ एक संक्षिप्ति (शब्दों के प्रथम अक्षरों से बना शब्द) है जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स और एसेक्सुअल का प्रतिनिधित्व करता है।

- "+" उन अनेक अन्य अस्मिताओं को दर्शाता है जिनकी पहचान प्रकिया और अवबोधन वर्तमान में जारी है। इस संक्षिप्ति में निरंतर परिवर्तन जारी है और इसमें नॉन-बाइनरी और पैनसेक्सुअल जैसे अन्य पद भी शामिल किये जा सकते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढाँचा

- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संरक्षण और सशक्तीकरण के लिये एक व्यापक कानूनी ढाँचा प्रदान करना है।

- प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:

- भेदभाव न करना: शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक सेवाओं में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

- स्व-पहचान: यह अधिनियम स्व-अनुभूत लैंगिक पहचान का अधिकार प्रदान करता है, जिसका प्रमाण-पत्र ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा बिना मेडिकल परीक्षण के जारी किया जाता है।

- चिकित्सा देखभाल: बीमा कवरेज़ के साथ लैंगिक-पुष्टि उपचार (Gender-Affirming Treatments) और HIV निगरानी तक पहुँच सुनिश्चित करता है।

- वैधानिक संस्थागत तंत्र: कल्याणकारी नीतियों पर केंद्र सरकार को सलाह देने, कार्यान्वयन की निगरानी करने और अंतर-मंत्रालयी प्रयासों का समन्वय करने के लिये राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद (NCTP) की स्थापना की गई है।

- प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:

- ऐतिहासिक निर्णय:

- नालसा बनाम भारत संघ (2014): ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को “थर्ड जेंडर” के रूप में मान्यता दी, तथा इसे मानवाधिकार मुद्दा माना।

- इस बात पर बल दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत लैंगिक पहचान सम्मान, समानता और व्यक्तिगत स्वायत्तता का अभिन्न अंग है।

- ट्रांसजेंडर अधिकारों को केवल कानूनी पहचान के रूप में नहीं बल्कि मानव अधिकारों के रूप में देखा जाना चाहिये।

- सुश्री X बनाम कर्नाटक राज्य, 2024 मामले में, कर्नाटक उच्च न्यायालय (HC) ने अभिनिर्धारित किया, ट्रांसजेंडर व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र पर अपने नाम और लिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के जन्म प्रमाण पत्र पर नाम और लिंग में परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अनुमति है।

- नालसा बनाम भारत संघ (2014): ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को “थर्ड जेंडर” के रूप में मान्यता दी, तथा इसे मानवाधिकार मुद्दा माना।

- निर्वाचन आयोग का निर्देश (वर्ष 2009): पंजीकरण फॉर्म को अद्यतन कर उसमें "अन्य" विकल्प शामिल किया गया, जिससे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पुरुष या महिला पहचान से बचने में मदद मिली।

भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- सीमांतकरण: प्रगतिशील विधिक निर्णयों (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ-2014) के बावजूद, ऐतिहासिक अदृश्यता सामाजिक और आर्थिक समावेशन को प्रभावित करती रहती है।

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कलंक, उत्पीड़न और अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। NALSA के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 27% ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उनकी लैंगिक पहचान के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित किया गया।

- लिंग-पुष्टि उपचार की लागत 2–5 लाख रुपए होती है और यह प्रायः बीमा के अंतर्गत शामिल नहीं होता। आयुष्मान भारत TG प्लस योजना चिकित्सा कवरेज प्रदान करती है, किंतु इसकी जागरूकता और उपलब्धता सीमित है।

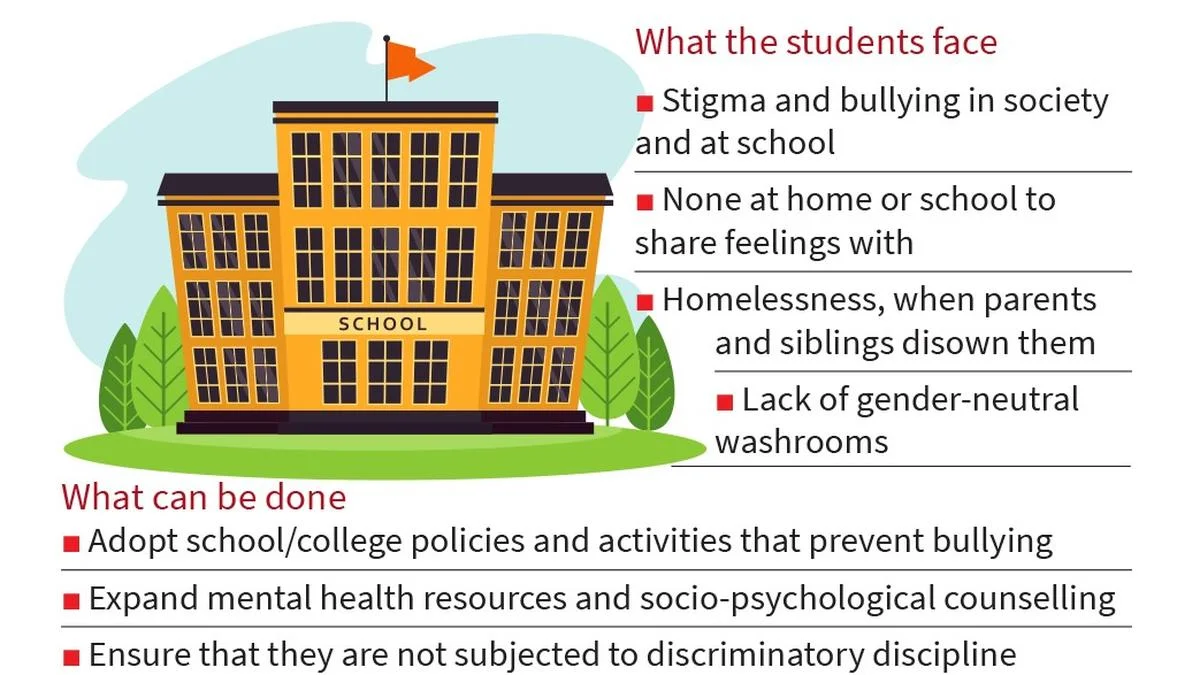

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की साक्षरता दर 56.1% (वर्ष 2011 की जनगणना) है, जो राष्ट्रीय औसत 74% से काफी कम है, और यह पूरे देश में लैंगिक-संवेदनशील पाठ्यक्रम की कमी को रेखांकित करता है।

- आर्थिक बहिष्कार: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को रोज़गार में पक्षपात, कार्यस्थल पर शत्रुता और लैंगिक-तटस्थ सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक अवसरों तक पहुँच सीमित हो जाती है।

- 92% ट्रांसजेंडर आर्थिक बहिष्कार का सामना करते हैं (NHRC 2018) और 48% बेरोज़गार (ILO 2022) हैं।

- वर्ष 2024 के RBI परिपत्र जारी करने के बावजूद, ट्रांसजेंडर और क्वियर व्यक्तियों को संयुक्त बैंक खाता खोलने और अपने साथी को नामित करने की अनुमति दी है, फिर भी संस्थागत खामियों और जागरूकता की कमी के कारण वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुँच सीमित बनी हुई है।

- कानून प्रवर्तन और सामाजिक संरक्षण की कमियाँ: गरिमा गृह आश्रय, यद्यपि अपने उद्देश्य में प्रगतिशील हैं, लेकिन इन्हें अपर्याप्त वित्तपोषण, सीमित जागरूकता और राज्य स्तर पर सीमित कवरेज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

- वर्ष 2019 के अधिनियम के बावजूद, पहचान-पत्र जारी करने में चुनौतियाँ, जटिल प्रमाणन प्रक्रियाएँ, तथा पुलिस उत्पीड़न और पारिवारिक अस्वीकृति जैसी समस्याएँ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की स्व-पहचान और समय पर सहायता प्राप्त करने में बाधा बनी हुई हैं।

- बाल संरक्षण और वृद्ध देखभाल के लिये संस्थागत तंत्र प्रायः लैंगिक-विविध व्यक्तियों को बाहर कर देते हैं।

भारत में ट्रांसजेंडर कल्याण के लिए प्रमुख उपाय

- SMILE योजना और गरिमा गृह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये पुनर्वास, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवा और आजीविका सहायता प्रदान करते हैं।

- आयुष्मान भारत TG प्लस लिंग-पुष्टिकरण उपचारों और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिये स्वास्थ्य बीमा कवरेज उपलब्ध कराता है।

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय पोर्टल योजनाओं, सेवाओं और शिकायत निवारण तक पहुँच को सुगम बनाता है।

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को दिव्यांग पेंशन योजना में एक अलग “ट्रांसजेंडर” विकल्प के साथ शामिल किया गया है।

- गृह मंत्रालय (2022) ने जेलों में तृतीय-लिंग कैदियों की गोपनीयता और गरिमा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

- राज्य-स्तरीय पहलों के अंतर्गत महाराष्ट्र ने कॉलेजों में ट्रांसजेंडर सेल स्थापित किये हैं, जबकि केरल विश्वविद्यालय स्तर पर आरक्षण और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिये छात्रावास सुविधाएँ प्रदान करता है।

भारत में ट्रांसजेंडर सशक्तीकरण के लिये क्या उपाय किये जाने चाहिये?

- कानूनी ढाँचा: ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 को शिकायत निवारण सेल की स्थापना, आवेदनों के लिये एक केंद्रीय डिजिटल पोर्टल, ऑडिट आयोजित करके और पुलिस, स्वास्थ्य एवं शिक्षा अधिकारियों को ट्रांसजेंडर अधिकारों और लैंगिक संवेदनशीलता पर प्रशिक्षण देकर पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिये।

- आर्थिक सशक्तीकरण: लैंगिक-समावेशी नीतियों, विविधता-आधारित नियुक्तियों, वित्तीय योजनाओं और उद्यमिता सहायता को बढ़ावा दिया जाए। टाटा स्टील के विविधता कार्यक्रम जैसे सफल कॉरपोरेट मॉडलों का विस्तार किया जाए।

- विश्व बैंक की एक रिपोर्ट (2021) के अनुसार, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कार्यबल में शामिल करने से भारत के GDP में 1.7% की वृद्धि हो सकती है।

- सामाजिक सेवाओं तक पहुँच: विद्यालयों और महाविद्यालयों में समावेशी नीतियाँ लागू की जाएँ, शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जाए, बुलिंग और भेदभाव को रोका जाए, परामर्श सेवाओं का विस्तार किया जाए, लिंग-तटस्थ शौचालय सुनिश्चित किये जाएँ और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिये सहपाठी एवं शिक्षक-समर्थन को बढ़ावा दिया जाए।

- लिंग-पुष्टिकरण उपचारों के लिये बीमा कवरेज सुनिश्चित किया जाए, समर्पित क्लीनिक स्थापित किये जाएँ, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाए तथा स्वास्थ्य प्रदाताओं के लिये संवेदनशीलता प्रशिक्षण आयोजित किया जाए।

- जागरूकता अभियान: लैंगिक संवेदनशीलता कार्यक्रम चलाए जाएँ, विविध मीडिया प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित किया जाए, कूवगम उत्सव जैसे सांस्कृतिक आयोजनों का समर्थन किया जाए और और कलंक को कम करने के लिये “आई एम ऑल्सो ह्यूमन” जैसी मुहिमों को बढ़ावा दिया जाए।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: कानूनी सुरक्षा के बावजूद भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों की जाँच कीजिये और उनके सामाजिक, आर्थिक और कानूनी समावेशन को सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स

प्रश्न. भारत में, विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण (Legal Services Authorities), निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएँ प्रदान करते हैं? (2020)

- ₹ 1,00,000 से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को

- ₹ 2,00,000 से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को

- ₹ 3,00,000 से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के सदस्य को

- सभी वरिष्ठ नागरिकों को

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 3 और 4

(c) केवल 2 और 3

(d) केवल 1 और 4

उत्तर: (a)