सामाजिक न्याय

कृषि क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तीकरण

प्रारंभिक परीक्षा के लिये: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना, किसान क्रेडिट कार्ड, चाय, कॉफी, ग्राम पंचायतें, सहकारी समितियाँ, किसान उत्पादक संगठन, भाषिनी, डिजिटल सखी, ई-नाम।

मुख्य परीक्षा के लिये: भारत में कृषि का नारीकरण की स्थिति, महिला कृषि सशक्तीकरण में चुनौतियाँ, महिलाओं की प्रगति में प्रणालीगत बाधाएँ, महिला किसानों के लिये सरकारी पहल, भविष्य के सशक्तीकरण हेतु रणनीतियाँ।

चर्चा में क्यों?

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2023-24 के अनुसार, कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालाँकि उनमें से लगभग आधी महिलाओं को अभी भी भुगतान नहीं किया जाता है, जो कृषि रोज़गार में गहरी लैंगिक असमानताओं को दर्शाता है।

भारतीय कृषि क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति क्या है?

- कृषि का नारीकरण: भारत के कृषि कार्यबल में अब महिलाओं की हिस्सेदारी 42% से अधिक है, जो पिछले एक दशक में 135% की वृद्धि को दर्शाता है। हर तीन में से दो ग्रामीण महिलाएँ कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं।

- अवैतनिक कार्य की व्यापकता: कृषि क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं में से लगभग आधी महिलाएँ अवैतनिक पारिवारिक श्रमिक हैं। इनकी संख्या आठ वर्षों (वर्ष 2017-18 से 2024-25) में 23.6 मिलियन से बढ़कर 59.1 मिलियन हो गई है।

- क्षेत्रीय संकेंद्रण: बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 80% से अधिक महिला श्रमिक कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। हालाँकि इनमें से अधिकांश — यानी आधे से अधिक — महिलाएँ अब भी अवैतनिक हैं।

- सरकारी सहायता: महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना, किसान क्रेडिट कार्ड और स्वयं सहायता समूह सामूहिक रूप से कौशल विकास, औपचारिक ऋण तक पहुँच, सतत् कृषि और मज़बूत सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से महिला किसानों को सशक्त बनाते हैं।

भारत में कृषि का नारीकरण के लिये कौन से कारक ज़िम्मेदार हैं?

- पुरुषों का पलायन: पुरुष शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं या अधिक लाभदायक ग्रामीण नौकरियों (निर्माण, सेवा, परिवहन, सरकार) की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे महिलाओं को पारिवारिक खेतों का प्रबंधन और काम करना पड़ रहा है।

- अनुबंध खेती का विकास: फ्लोरीकल्चर, बागवानी और चाय/कॉफी बागान जैसे क्षेत्र श्रम-गहन कार्यों के लिये महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वे उन्हें विश्वसनीय, कुशल और कम मज़दूरी स्वीकार करने को तैयार मानते हैं।

- पितृसत्तात्मक मानदंड: समाज महिलाओं से अपेक्षा करता है कि वे घर और हल्के कृषि कार्य संभालें, उनके कृषि श्रम को घरेलू कर्तव्यों का हिस्सा मानें या पुरुषों की सहायता करना।

- सीमित वैकल्पिक अवसर: कम साक्षरता, सीमित गतिशीलता और सामाजिक मानदंड महिलाओं के गैर-कृषि रोज़गार को सीमित करते हैं, जिससे कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ स्वीकार्य तथा सुलभ आजीविकाओं में से एक बन जाती है।

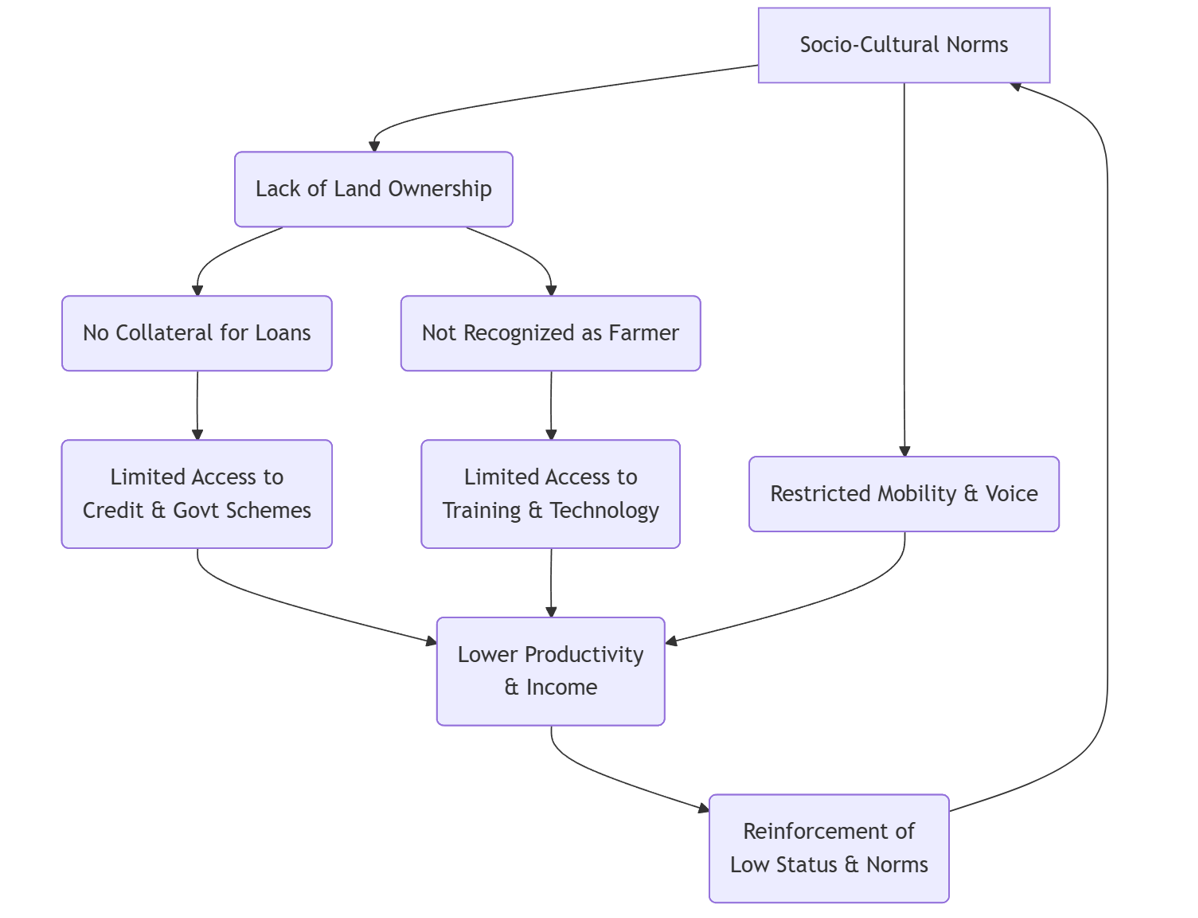

कृषि में महिलाओं की प्रगति को सीमित करने वाली प्रणालीगत बाधाएँ क्या हैं?

- Mnemonic: WOMEN

- W - वेतन भेदभाव (Wage Discrimination): भारत में महिलाएँ पुरुषों की तुलना में 20–30% कम कमाती हैं, जो आर्थिक असमानता और सशक्तीकरण में बाधा डालती है।

- O - निर्णय लेने से वंचित (Omission from Decision-Making): कृषि विस्तार अधिकारी मुख्यतः पुरुष हैं, जिससे महिलाएँ बीज, कीटनाशक और सतत् प्रथाओं के ज्ञान से वंचित रहती हैं। ग्राम पंचायतों और किसान सहकारी समितियों में उनके विचारों को अक्सर नज़रअंदाज़ किया जाता है।

- M - मशीनरी और उपकरणों का असंगत डिज़ाइन (Machinery and Tool Mismatch): ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और थ्रेशर जैसी कृषि मशीनरी पुरुषों के शारीरिक गठन के अनुसार डिज़ाइन की गई है, जबकि महिलाओं के पास इसे संचालित करने की शक्ति, प्रशिक्षण या वित्तीय साधन अक्सर नहीं होते।

- E - घरेलू दोहरी ज़िम्मेदारी (Entrenched Domestic Double Burden): घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल के कारण सीमित गतिशीलता और समय की कमी महिलाओं को बाज़ार, कौशल विकास और सामुदायिक भागीदारी से वंचित करती है।

- N - भूमि और पहचान अधिकारों की उपेक्षा (Negation of Land and Identity Rights): महिलाओं के पास केवल 13–14% भूमि स्वामित्व है। बिना भूमि के स्वामित्व के, उन्हें कृषक नहीं बल्कि मज़दूर माना जाता है, जिससे क्रेडिट, सरकारी योजनाओं और स्वतंत्र निर्णय लेने तक उनकी पहुँच सीमित रहती है।

भारत में महिला किसानों को सशक्त बनाने के प्रभावी उपाय

Mnemonic: GROW

G - बाज़ार पहुँच की गारंटी (Guarantee Market Access): यूके जैसे मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के माध्यम से भारत के कृषि निर्यात में 20% तक वृद्धि की संभावना है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए महिलाओं से जुड़ी कृषि गतिविधियों—जैसे चाय, मसाले और डेयरी उत्पादों पर विशेष ध्यान देना चाहिये। साथ ही महिलाओं को जैविक खाद्य और GI-टैग वाले प्रीमियम उत्पादों के निर्यात में सहयोग देना आवश्यक है, ताकि उनके पारंपरिक ज्ञान और कौशल का पूर्ण उपयोग हो सके और वैश्विक बाज़ार में उनकी पहचान मज़बूत हो।

R - संसाधनों के अधिकार और सुधार (Resource Rights and Reforms): महिलाओं के लिये संयुक्त या व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व को प्रोत्साहित करना आवश्यक है, ताकि उन्हें बैंक क्रेडिट, बीमा और विभिन्न सरकारी योजनाओं तक आसान पहुँच मिल सके। साथ ही महिला नेतृत्व वाले किसान उत्पादक संगठन (FPOs) और स्वयं सहायता समूह (SHGs) को व्यवस्थित रूप से मज़बूत करना चाहिये, जिससे पैमाने की अर्थव्यवस्था हासिल हो और उनकी उत्पादन, विपणन एवं वित्तीय क्षमता बढ़ सके।

O - डिजिटल गेटवे का विस्तार (Open Digital Gateways): e-NAM जैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का विस्तार करना आवश्यक है, ताकि किसानों विशेषकर महिलाओं को बाज़ार से सीधे जोड़ने और पारदर्शी मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने में मदद मिले। साथ ही BHASHINI, जुगलबंदी, डिजिटल सखी जैसी वॉइस-फर्स्ट AI तकनीकों का उपयोग करके महिलाओं में डिजिटल और वित्तीय साक्षरता बढ़ानी चाहिये, जिससे वे तकनीकी उपकरणों और ऑनलाइन सेवाओं का पूर्ण लाभ उठा सकें।

W - कल्याण और सामाजिक समर्थन (Well-being and Social Support): खेतों के पास क्रेच सुविधाएँ, पर्याप्त जल आपूर्ति और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना आवश्यक है, ताकि महिला किसानों की समय-बाध्यता कम हो और वे अधिक प्रभावी ढंग से कृषि गतिविधियों में भाग ले सकें। साथ ही मीडिया अभियानों और पुरस्कारों के माध्यम से महिला किसानों को रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना चाहिये, जिससे उनकी उपलब्धियों को पहचान मिले और अन्य महिलाओं के लिये प्रेरणा का स्रोत बनें।

निष्कर्ष:

कृषि में महिलाओं के योगदान की संभावनाओं का दोहन करने के लिये भारत को महिलाओं के श्रम को मान्यता देने के बजाय उन्हें आर्थिक प्रतिनिधि के रूप में सशक्त बनाने की ओर बढ़ना होगा। इसके लिये भूमि अधिकारों के हनन और वेतन अंतर जैसी व्यवस्थागत बाधाओं को दूर करना होगा, साथ ही समावेशी विकास के लिये तकनीक, बाज़ार और निर्णय लेने वाली भूमिकाओं तक उनकी पहुँच को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना होगा।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: "भारत में कृषि के स्त्रीकरण ने महिलाओं को सशक्त बनाने के बजाय मौजूदा असमानताओं को और मज़बूत किया है।" इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये और लिंग-समावेशी कृषि विकास मॉडल के लिये उपाय सुझाइये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) – कृषि का स्त्रीकरण

कृषि का स्त्रीकरण क्या है?

उत्तर: कृषि का स्त्रीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं, जिसमें पुरुषों के गैर-कृषि कार्यों की ओर पलायन के कारण महिलाओं की कृषि श्रम में भागीदारी बढ़ जाती है।

वर्तमान में भारत में कृषि कार्यबल में महिलाओं का हिस्सा कितना है?

उत्तर: वर्तमान में महिलाएँ भारत के कृषि कार्यबल का 42% से अधिक हिस्सा हैं, जो पिछले दशक में 135% की वृद्धि को दर्शाता है।

भारत में कृषि का स्त्रीकरण किस कारण हो रहा है?

उत्तर: इसके मुख्य कारण हैं –पुरुषों का गैर-कृषि रोज़गार के लिये पलायन, अनुबंध खेती का बढ़ना, पितृसत्तात्मक सामाजिक मान्यताएँ, महिलाओं के लिये सीमित गैर-कृषि अवसर।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रिलिम्स:

प्रश्न. भारतीय कृषि परिस्थितियों के संदर्भ में, “संरक्षण कृषि” की संकल्पना का महत्त्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन-कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? (2018)

- एकधान्य कृषि पद्धतियों का परिहार

- न्यूनतम जोत को अपनाना

- बागानी फसलों की खेती का परिहार

- मृदा धरातल को ढकने के लिये

- फसल अवशिष्ट का उपयोग स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण/फसल आवार्तनों को अपनाना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) 1, 3 और 4

(b) 2, 3, 4 और 5

(c) 2, 4 और 5

(d) 1, 2, 3 और 5

उत्तर: (c)

मेन्स:

प्रश्न. ऐसे विभिन्न आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक बलों पर चर्चा कीजिये, जो भारत में कृषि के बढ़ते हुए नारीकरण को प्रेरित कर रहे हैं। (2014)

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

वासेनार अरेंजमेंट

प्रिलिम्स के लिये: वासेनार अरेंजमेंट, नो मनी फॉर टेररिज़्म, परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह, परमाणु अप्रसार संधि

मेन्स के लिये: वासेनार अरेंजमेंट, बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था और वैश्विक सुरक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकियों और क्लाउड सेवाओं के विनियमन की चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब आरोप लगाया गया कि इसकी एज़्योर क्लाउड सेवाओं का उपयोग फिलिस्तीन में इज़रायली सैन्य अभियानों का समर्थन करने के लिये किया गया, जिससे नागरिकों को नुकसान पहुँचा और वासेनार अरेंजमेंट के निर्यात नियंत्रण ढाँचे में कमियों को लेकर चिंताएँ पैदा हुईं।

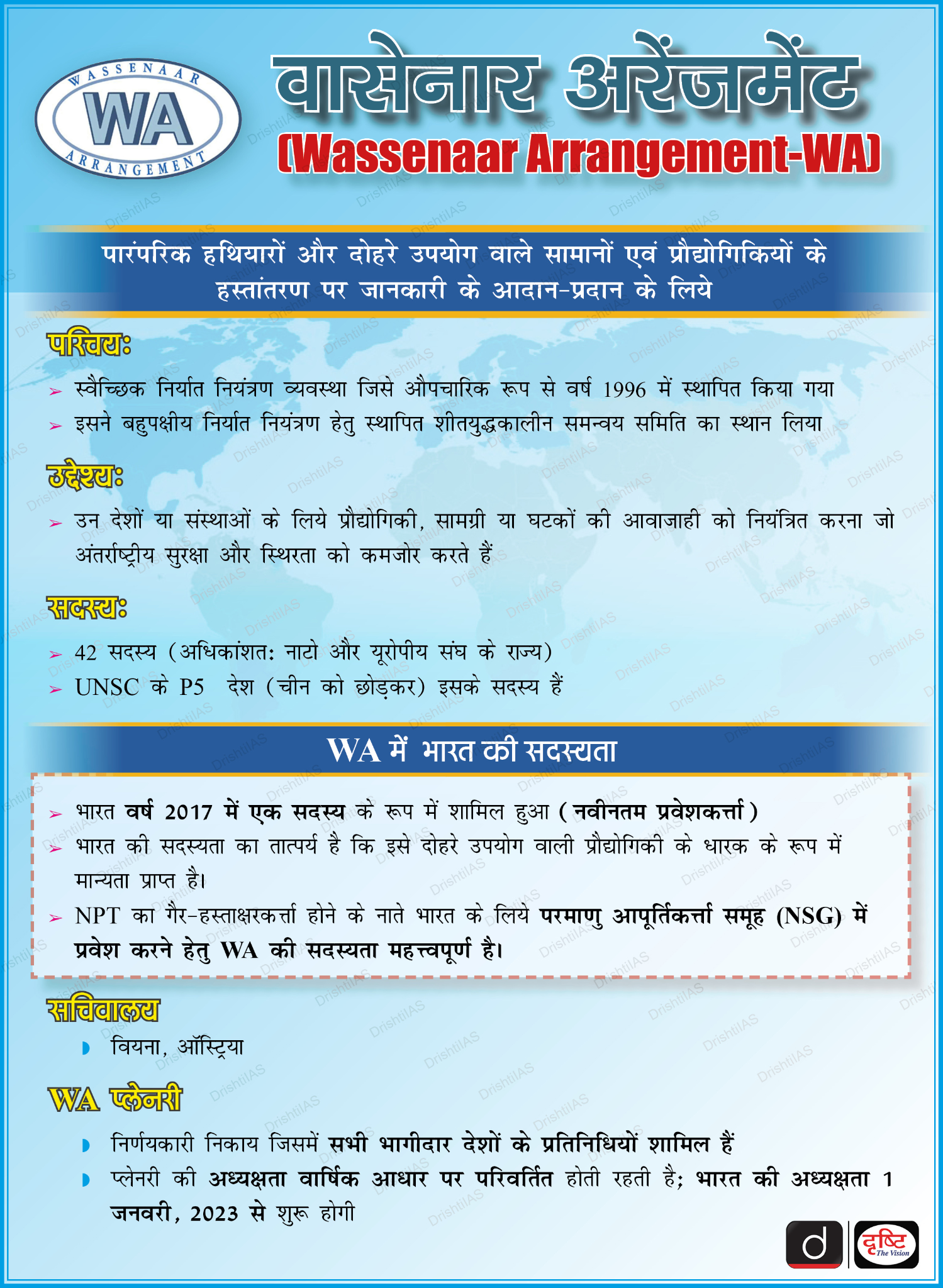

वासेनार अरेंजमेंट क्या है?

- परिचय: वासेनार अरेंजमेंट पहला बहुपक्षीय निकाय है जो पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग (नागरिक और संभावित सैन्य अनुप्रयोग) प्रौद्योगिकियों के निर्यात नियंत्रण पर केंद्रित है।

- वर्ष 1996 में वासेनार नीदरलैंड में स्थापित, इसने शीत युद्ध युग की बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण समन्वय समिति (CoCom) का स्थान लिया तथा एक मंच के रूप में कार्य करता है, जहाँ सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिये जाते हैं।

- उद्देश्य: इस अरेंजमेंट का उद्देश्य भागीदार देशों के बीच पारदर्शिता और ज़िम्मेदारी को बढ़ावा देकर तथा सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने वाले देशों तक संवेदनशील प्रौद्योगिकियों की पहुँच को रोकने के लिये नीतियों का समन्वय करके क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना है।

- संरचना और प्रशासन:

- पूर्ण अधिवेशन (Plenary): यह मुख्य निर्णय लेने वाली निकाय है। अध्यक्ष का कार्यकाल वार्षिक रूप से बदलता रहता है। भारत ने वर्ष 2023 में वासेनार अरेंजमेंट के पूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।

- सचिवालय: वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित सभी व्यवस्था कार्यों का समर्थन करता है।

- सदस्य: 42 देश, भारत वर्ष 2017 में शामिल हुआ।

- कार्य-प्रणाली: इसके नियंत्रण ढाँचे में युद्ध सामग्री सूची शामिल है, जिसमें टैंक, लड़ाकू विमान और छोटे हथियार जैसी वस्तुएँ शामिल हैं।

- दोहरे उपयोग की सूची, जिसमें नागरिक और संभावित सैन्य अनुप्रयोगों वाली प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं।

- भाग लेने वाले राज्य नियंत्रण सूचियों पर सहमत होते हैं और जानकारी साझा करते हैं, जबकि प्रत्येक सरकार लाइसेंसिंग, कार्यान्वयन तथा नियमों के प्रवर्तन पर पूर्ण विवेकाधिकार रखती है।

- दायरा: मूल रूप से यह अरेंजमेंट भौतिक निर्यात (उपकरण, चिप्स, हार्डवेयर) पर केंद्रित था। वर्ष 2013 में इस अरेंजमेंट का विस्तार करके इसमें ‘इंट्रूज़न सॉफ्टवेयर’ को भी शामिल किया गया, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क सुरक्षा को दरकिनार कर देता है या साइबर निगरानी को सक्षम बनाता है।

भारत और वासेनार अरेंजमेंट

- वासेनार समझौता परमाणु अप्रसार और हथियार नियंत्रण में भारत की भूमिका को मज़बूत करता है। यह भारत के विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी (SCOMET) निर्यात नियंत्रणों को वैश्विक मानदंडों के अनुरूप बनाता है।

- यह अंतरिक्ष, रक्षा और डिजिटल क्षेत्रों के लिये संवेदनशील दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों तक पहुँच को सुगम बनाता है तथा नो मनी फॉर टेररिज़्म (NMFT) जैसी पहलों सहित आतंकवाद-रोधी कूटनीति का समर्थन करता है।

- वासेनार अरेंजमेंट भारत की परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (NSG) में प्रवेश की योग्यता को मज़बूत करती है, जहाँ चीन ने भारत की सदस्यता को रोक रखा है।

- यह परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर न करने के बावजूद वैश्विक अप्रसार मानदंडों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।

वासेनार अरेंजमेंट के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- भौतिक निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने की पुरानी दृष्टि: इसे शुरू में हार्डवेयर, चिप्स और उपकरणों के नियंत्रण के लिये बनाया गया था, न कि क्लाउड सेवाओं या डिजिटल तकनीकों के लिये।

- आधुनिक सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर ऐज़ ए सर्विस (SaaS) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) उपकरण ऐसे ग्रे क्षेत्रों में आते हैं, जिन्हें व्यवस्था के तहत स्पष्ट रूप से विनियमित नहीं किया गया है।

- वर्तमान नियंत्रण सूचियाँ व्यापक निगरानी, प्रोफाइलिंग, सीमा-पार डेटा प्रणालियों या मानवाधिकारों के हनन को शामिल नहीं करतीं। दमन के लिये जिन तकनीकों का दुरुपयोग किया जा सकता है, वे प्राय: इस व्यवस्था के दायरे से बाहर होती हैं।

- क्लाउड और रिमोट एक्सेस को लेकर अस्पष्टता: वासेनार अरेंजमेंट के पारंपरिक नियम रिमोट एक्सेस, एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) कॉल या प्रशासनिक अधिकारों को निर्यात नहीं मानते।

- इससे कंपनियों या राज्यों को नियंत्रण व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए संभावित रूप से जोखिम भरे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को संभव बनाने में सहायता मिलती है।

- स्वैच्छिक प्रकृति और प्रवर्तन का अभाव: यह अरेंजमेंट आम सहमति पर आधारित है, कोई भी सदस्य बदलावों को रोक सकता है। घरेलू कार्यान्वयन देश के अनुसार अलग-अलग होता है, जिसके कारण कवरेज में अनियमितता और प्रवर्तन में असंगति होती है।

- क्लाउड सेवाएँ, AI और साइबर उपकरण सर्वसम्मति-आधारित निर्णय प्रक्रिया की तुलना में तेज़ी से विकसित होते हैं। तत्काल अपडेट को तेज़ी से लागू करने या पुराने नियंत्रणों को समाप्त करने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे यह व्यवस्था कम प्रासंगिक हो जाती है।

- भिन्न राष्ट्रीय व्याख्याएँ: वासेनार अरेंजमेंट के तहत प्रत्येक देश नियमों की अलग-अलग व्याख्या करता है और उन्हें लागू करता है, जिससे रक्षात्मक अनुसंधान या आंतरिक स्थानांतरण के लिये कमियाँ उत्पन्न होती हैं।

- सीमा पार लाइसेंसिंग को समन्वित करने या उच्च जोखिम वाले उपयोगकर्त्ताओं पर नज़र रखने के लिये कोई मानकीकृत प्रणाली मौजूद नहीं है।

- सीमित मानवाधिकार विचार: वासेनार अरेंजमेंट के तहत लाइसेंसिंग निर्णय प्राय: नागरिक क्षति, निगरानी दुरुपयोग या भेदभाव के जोखिम के बजाय सैन्य उपयोग या सामूहिक विनाश के हथियार (WMD) के प्रसार पर केंद्रित होते हैं।

कौन-से उपाय वासेनार अरेंजमेंट को सुदृढ़ कर सकते हैं?

- नियंत्रित तकनीकों का दायरा बढ़ाना: क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, AI सिस्टम, डिजिटल निगरानी उपकरण, बायोमेट्रिक सिस्टम और सीमा-पार डेटा ट्रांसफर को शामिल करना। वैध अनुप्रयोगों के अत्यधिक विनियमन से बचने के लिये सौम्य बनाम दुर्भावनापूर्ण उपयोगों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना।

- यूरोपीय संघ के दोहरे उपयोग के नियमों से प्रेरणा लेना जो क्लाउड ट्रांसमिशन को संभावित रूप से नियंत्रित प्रौद्योगिकियों के रूप में मानते हैं।

- डिजिटल युग हेतु ‘निर्यात’ को पुनर्परिभाषित करना: दूरस्थ पहुँच, API कॉल, सॉफ्टवेयर-एज़-ए-सर्विस इनवोकेशन और प्रशासनिक अधिकारों को भौतिक निर्यात के समकक्ष मानना।

- सुनिश्चित करना कि वर्चुअल या क्लाउड-आधारित स्थानांतरण नियंत्रण विनियमों के अंतर्गत आते हैं, ताकि कमियों को दूर किया जा सके।

- बाध्यकारी नियम और न्यूनतम मानक लागू करना: स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं से आगे बढ़कर अनिवार्य लाइसेंसिंग मानकों की ओर बढ़ना। सदस्य देशों में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये सहकर्मी समीक्षा तंत्र लागू करना।

- उच्च जोखिम वाले उपयोगकर्त्ताओं या संस्थाओं की साझा निगरानी सूची स्थापित करना। लाइसेंसिंग प्राधिकरणों के बीच रीयल-टाइम में रेड अलर्ट और तकनीकी अंतर-संचालन मानकों को सक्षम करना। सीमा-पार जोखिमों को प्रभावी ढंग से कम करने के लिये राष्ट्रीय लाइसेंसिंग नीतियों को संरेखित करना।

- प्रशासन को लचीला और प्रतिक्रियाशील बनाना: अंतरिम अद्यतनों को जल्दी लागू करने हेतु एक तकनीकी समिति या सचिवालय स्थापित करना। AI, साइबर हथियार और डिजिटल निगरानी जैसी तकनीकों के लिये डोमेन-विशेष व्यवस्थाएँ बनाना, जो सामान्य व्यवस्था से तेज़ी से अनुकूलित हो सकें।

- मानवाधिकार और जोखिम मूल्यांकन को एकीकृत करना: लाइसेंसिंग निर्णयों में उपयोगकर्त्ता की पहचान, अधिकार क्षेत्र, निरीक्षण, कानूनी अधिदेश और दुरुपयोग की संभावना पर विचार करना।

- यह सुनिश्चित करना कि प्रौद्योगिकी नियंत्रण केवल सैन्य उपयोग या सामूहिक विनाश के हथियारों तक ही सीमित न हो, बल्कि बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के हनन को भी रोके।

निष्कर्ष

वासेनार अरेंजमेंट, वैश्विक निर्यात नियंत्रणों के लिये आधारभूत होते हुए भी तेज़ी से विकसित हो रही क्लाउड और डिजिटल तकनीकों के साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष कर रही है। दुरुपयोग को रोकने और मानवाधिकारों की रक्षा के लिये बाध्यकारी नियमों, त्वरित निगरानी और अंतिम-उपयोग नियंत्रणों के साथ व्यवस्था को मज़बूत करना आवश्यक है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. वैश्विक सुरक्षा और परमाणु अप्रसार को बढ़ावा देने में वासेनार समझौते की भूमिका का मूल्यांकन कीजिये। डिजिटल और क्लाउड युग में इसकी प्रासंगिकता कैसे विकसित हुई है? |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. वासेनार अरेंजमेंट क्या है?

वैश्विक सुरक्षा को बढ़ाने के लिये पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों को नियंत्रित करने वाली वर्ष 1996 की बहुपक्षीय व्यवस्था।

2. वासेनार अरेंजमेंट के अंतर्गत कौन-सी सूचियाँ रखी जाती हैं?

युद्ध सामग्री सूची (टैंक, विमान, छोटे हथियार) और दोहरे उपयोग वाली सूची (नागरिक/सैन्य तकनीक)।

3. वर्तमान में वासेनार अरेंजमेंट की प्रासंगिकता पर सवाल क्यों उठ रहे हैं?

यह क्लाउड, AI और डिजिटल निगरानी तकनीकों से जूझ रही है, इसमें स्वैच्छिक सहमति-आधारित ढाँचा, असंगत राष्ट्रीय कार्यान्वयन तथा सीमित मानवाधिकार संबंधी विचार हैं।

4. कौन-से सुधार वासेनार अरेंजमेंट को सुदृढ़ बना सकते हैं?

डिजिटल/क्लाउड तकनीक के दायरे का विस्तार, ‘निर्यात’ को पुनर्परिभाषित करना, बाध्यकारी नियम लागू करना, रीयल-टाइम निगरानी सूचियाँ लागू करना, मानवाधिकारों और जोखिम-आधारित लाइसेंसिंग को एकीकृत करना।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ‘ऑस्ट्रेलिया समूह’ तथा ‘वासेनार व्यवस्था’ के नाम से ज्ञात बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत को सदस्य बनाए जाने का समर्थन करने का निर्णय लिया है। इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच क्या अंतर है? (2011)

- ‘ऑस्ट्रेलिया समूह’ एक अनौपचारिक व्यवस्था है, जिसका लक्ष्य निर्यातक देशों द्वारा रासायनिक तथा जैविक हथियारों के प्रगुणन में सहायक होने के जोखिम को न्यूनीकृत करना है, जबकि ‘वासेनार व्यवस्था’ OECD के अंतर्गत गठित औपचारिक समूह है, जिसके समान लक्ष्य हैं।

- ‘ऑस्ट्रेलिया समूह’ के सहभागी मुख्यतः एशियाई, अफ्रीकी और उत्तरी अमेरिका के देश हैं, जबकि ‘वासेनार व्यवस्था’ के सहभागी मुख्यतः यूरोपीय संघ और अमेरिकी महाद्वीप के देश हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

प्रश्न 1. भारत में, क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर “IAEA सुरक्षा उपायों” के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते? (2020)

(a) कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य थोरियम का

(b) कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का

(c) कुछ विदेशी उद्यमों द्वारा संचालित होते हैं और अन्य घरेलू उद्यमों द्वारा

(d) कुछ सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं और अन्य निजी स्वामित्व वाले

उत्तर: (b)

मेन्स

प्रश्न. ऊर्जा की बढ़ती हुई ज़रूरतों के परिप्रेक्ष में क्या भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना जारी रखना चाहिये? नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित तथ्यों और भयों की विवेचना कीजिये। (2018)

मुख्य परीक्षा

भारत-EFTA मुक्त व्यापार समझौता

चर्चा में क्यों?

स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन वाले EFTA ब्लॉक के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता (FTA) प्रभावी हो गया है, जो व्यापार एवं निवेश संबंधों को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। यह समझौता वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में भारत की बढ़ती भूमिका और विदेशी निवेश आकर्षित करते हुए बाज़ार पहुँच बढ़ाने की उसकी रणनीति को दर्शाता है।

भारत-EFTA FTA क्या है?

- परिचय: भारत-EFTA FTA (व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (TEPA)) को मार्च 2024 में अंतिम रूप दिया गया और यह 1 अक्तूबर, 2025 को लागू हुआ।

- यह भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों को मज़बूत करता है तथा संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ हाल ही में हुए FTA को और अधिक सुदृढ़ बनाता है।

- उद्देश्य:

- उन्नत बाज़ार पहुँच: EFTA ने भारत के औद्योगिक और गैर-कृषि उत्पादों के लिये 100% बाज़ार पहुँच प्रदान की है। प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों पर टैरिफ रियायतें प्रदान की गई हैं।

- निवेश और रोज़गार: EFTA के सदस्य देश 15 वर्षों में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बाध्यकारी निवेश प्रतिबद्धता लाएँगे। इस निवेश से भारत में 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होने की उम्मीद है।

- व्यापार सुविधा के लिये समर्पित संस्थागत तंत्र: फरवरी 2025 से कार्यरत एक समर्पित EFTA डेस्क, एकल-खिड़की निवेश सुविधा तंत्र के रूप में कार्य करता है। यह EFTA व्यवसायों को भारत में निवेश, विस्तार और संचालन में सहायता प्रदान करता है।

मुक्त व्यापार समझौते क्या हैं?

- परिचय: FTA या मुक्त व्यापार समझौते दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार में आने वाली बाधाओं जैसे टैरिफ (आयात/निर्यात पर कर) और वस्तुओं एवं सेवाओं पर कोटा को कम करने या समाप्त करने के लिये किये गए समझौते हैं।

- भारत के जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरीशस, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA), सिंगापुर और श्रीलंका जैसे देशों तथा समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) हैं।

- इसके अतिरिक्त, भारत-यूरोपीय संघ FTA पर भी अभी उन्नत वार्ता चल रही है।

- भारत के जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरीशस, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA), सिंगापुर और श्रीलंका जैसे देशों तथा समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) हैं।

- मुक्त व्यापार समझौतों से भारत के लाभ

- बाज़ार पहुँच: टैरिफ/गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करके निर्यात का विस्तार (उदाहरण के लिये, भारत-UAE CEPA ने 90% निर्यातों को शुल्क-मुक्त पहुँच प्रदान की और CEPA के कार्यान्वयन के पहले वर्ष में निर्यात में 12% की वृद्धि हुई)।

- निवेश में वृद्धि: स्थिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित (भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA के कारण FDI प्रवाह में 25% की वृद्धि हुई)।

- कृषि लाभ: किसानों के लिये नए निर्यात बाज़ार (भारत-मॉरीशस CECPA ने चीनी और चाय जैसे कृषि निर्यात में वृद्धि की)।

- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: उन्नत तकनीक तक पहुँच (नवीकरणीय ऊर्जा में भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA ऊर्जा परिवर्तन में सहायता कर रहा है)।

- SME समर्थन: व्यापक वैश्विक मूल्य शृंखला एकीकरण (भारत-सिंगापुर CECA आईटी और इंजीनियरिंग में SME को लाभान्वित करता है)।

- नियामक संरेखण: मानकों का सामंजस्य (भारत-EFTA TEPA उत्पाद प्रमाणन को संरेखित करता है, अनुपालन लागत में कमी करता है)।

- भारत के FTA से संबंधित चिंताएँ:

- व्यापार घाटा: बढ़ता आयात बनाम स्थिर निर्यात (भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के कारण वित्त वर्ष 2022-23 में आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह 44 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है)

- विकसित बाज़ारों तक सीमित पहुँच: गैर-टैरिफ बाधाएँ प्रवेश को प्रतिबंधित करती हैं (उदाहरण के लिये, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)/आँकड़ों संबंधी समस्याओं के कारण यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते में देरी)।

- छोटे किसान और MSME जोखिम में: किफायती आयात से होने वाली प्रतिस्पर्द्धा से कमज़ोर क्षेत्र प्रभावित होते हैं (उदाहरण के लिये, आसियान मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के तहत रबड़ उत्पादक किसान)।

- श्रम और पर्यावरण संबंधी प्रावधान: यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र जैसी बाध्यकारी शर्तें भारतीय निर्यात को हानि पहुँचा सकती हैं।

- कमज़ोर विवाद समाधान: धीमा/असंतुलित तंत्र (उदाहरण के लिये, पाम ऑयल और मशीनरी शुल्क पर भारत-आसियान विवाद)।

वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- निर्यात प्रतिस्पर्द्धा को मज़बूत करना: विनिर्माण और कृषि में गुणवत्ता, ब्रांडिंग तथा तकनीकी उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करना।

- व्यापार साझेदारों में विविधता लाना: अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया-प्रशांत के उभरते बाज़ारों को शामिल करने के लिये FTA का विस्तार करना।

- MSME और स्टार्टअप्स को समर्थन देना: निर्यातोन्मुख लघु उद्यमों के लिये ऋण, लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक पहुँच को सरल बनाना।

- बुनियादी ढाँचे में सुधार करना: लेन-देन की लागत कम करने के लिये बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स केंद्रों, माल ढुलाई गलियारों और कोल्ड चेन सुविधाओं का विस्तार करना।

- अनुपालन और मानकों को बढ़ाना: निर्यातकों के लिये अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता, श्रम और पर्यावरणीय मानदंडों को पूरा करने हेतु क्षमता निर्माण को सुगम बनाना।

- डिजिटल व्यापार प्लेटफॉर्म का लाभ उठाना: व्यापक पहुँच के लिये वर्चुअल ट्रेड शो, ई-मार्केटप्लेस और ऑनलाइन FTA उपयोग को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

भारत-EFTA FTA, भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों को मज़बूत करने, निर्यात को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, साथ ही इसमें घरेलू उद्योग चुनौतियों तथा रणनीतिक व्यापार विविधीकरण के सावधानीपूर्वक प्रबंधन की भी आवश्यकता है।

| और पढ़ें: मुक्त व्यापार समझौतों की समीक्षा |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न: निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिये: (2018)

- ऑस्ट्रेलिया

- कनाडा

- चीन

- भारत

- जापान

- संयुक्त राज्य अमेरिका

उपर्युक्त में से कौन-से आसियान के 'मुक्त-व्यापार साझेदार' हैं?

(a) 1, 2, 4 और 5

(b) 3, 4, 5 और 6

(c) 1, 3, 4 और 5

(d) 2, 3, 4 और 6

उत्तर: (c)

मेन्स

प्रश्न. भारत के व्यापार संतुलन और औद्योगिक प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (2019)