उत्तराखंड Switch to English

उत्तराखंड में पर्यटक वहन क्षमता सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड के पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील पर्वतीय नगरों को अनियमित पर्यटन के बढ़ते प्रभाव से बचाने के लिये, राज्य सरकार नैनीताल, कैंची धाम और भवाली में अपना पहला पर्यटक वहन क्षमता सर्वेक्षण कराएगी, जिसका उद्देश्य भीड़भाड़, अत्यधिक वाहनों के आवागमन और सार्वजनिक सुविधाओं पर अत्यधिक बोझ के कारण बुनियादी ढाँचे पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करना है।

- इससे पहले, सितंबर 2024 में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने राज्य सरकार को नैनीताल ज़िले को उसकी वहन क्षमता और पर्यावरणीय संवेदनशीलता के आधार पर निषिद्ध, विनियमित और विकास क्षेत्रों में वर्गीकृत करने का निर्देश दिया था।

मुख्य बिंदु

- सर्वेक्षण का क्षेत्र और अपेक्षित परिणाम:

- उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड (UTDB) सीसीटीवी निगरानी के सहयोग से, चरम और मंद दोनों मौसमों के दौरान सर्वेक्षण करेगा, जिसमें वाहनों के आवागमन, पर्यटकों की संख्या और आतिथ्य क्षमता का आकलन किया जाएगा।

- निष्कर्षों के आधार पर, राज्य एक पर्यटक पंजीकरण प्रणाली लागू कर सकता है और पारिस्थितिकी संरक्षण, यातायात प्रबंधन तथा बुनियादी ढाँचे के संवर्द्धन के उद्देश्य से एक स्थायी रोडमैप विकसित कर सकता है।

- सर्वेक्षण की आवश्यकता:

- पर्यटन के चरम मौसम के दौरान प्रतिदिन 7,500 से अधिक चार पहिया वाहन नैनीताल शहर में प्रवेश करते हैं, जिसका अर्थ है कि प्रतिदिन लगभग 30,000 पर्यटक आते हैं, जिससे शहर के सीमित बुनियादी ढाँचे पर भारी दबाव पड़ता है।

वहन क्षमता

- परिचय:

- वहन क्षमता से तात्पर्य उस अधिकतम जनसंख्या या गतिविधि स्तर से है जिसे कोई विशेष क्षेत्र अपने प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना सहन कर सकता है।

- इसे दो घटकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है:

- जैविक घटक: जैसे—वनस्पति और जल विज्ञान

- अजैविक घटक: जैसे—भू-आकृति और जलवायु

- वहन क्षमता का आकलन करने के दृष्टिकोण:

- प्लैनेटरी बाउंड्रीज़ पद्धति: इस पद्धति का उपयोग जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण, प्रदूषण और जल संकट सहित वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों के संदर्भ में किया जाता है। यह पृथ्वी पर मानवीय गतिविधियों के लिये सुरक्षित संचालन सीमाओं की पहचान करने में सहायक है।

- जैव-क्षमता ओवरशूट दृष्टिकोण: एक स्थिरता मापक जो प्राकृतिक प्रणालियों पर मनुष्यों की पारिस्थितिकी माँग को मापता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि हम एक वर्ष के पारिस्थितिकीय संसाधनों का उपभोग केवल कुछ महीनों में कैसे कर लेते हैं, जिसे अर्थ ओवरशूट डे जैसी अवधारणाओं द्वारा दर्शाया गया है।

- महत्त्व:

- पर्यावरणीय स्थिरता और विकास की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखने के लिये वहन क्षमता का आकलन आवश्यक है।

- सावधानी सिद्धांत द्वारा निर्देशित होने पर, यह विकासात्मक शासन और प्राकृतिक प्रणालियों की दीर्घकालिक स्थिरता के बीच संघर्षों को हल करने के लिये एक व्यावहारिक ढाँचा प्रदान करता है।

बिहार Switch to English

बिहार के सीताकुंड मेले का प्रबंधन

चर्चा में क्यों?

बिहार के मुंगेर में सीताकुंड मेला, जो राज्य के सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन आकर्षणों में से एक है, का प्रबंधन अब बिहार राज्य मेला प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के तहत बिहार राज्य मेला प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा, ताकि मेले के संचालन को सुव्यवस्थित किया जा सके और क्षेत्र में इसका महत्त्व बढ़ाया जा सके।

मुख्य बिंदु

मेले के बारे में:

- ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्त्व:

- सीताकुंड मेला प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा (जनवरी अंत या फरवरी) से लेकर फाल्गुन पूर्णिमा (आमतौर पर मार्च) तक आयोजित होता है, जिसमें मुंगेर और आस-पास के ज़िलों से लाखों लोग आते हैं।

- प्रत्येक वर्ष लगभग 5,000 विदेशी पर्यटक भी पूजा और पर्यटन के उद्देश्य से मंदिर में आते हैं।

- सीताकुंड का धार्मिक महत्त्व:

- गंगा नदी के तट पर स्थित सीताकुंड वह स्थल माना जाता है, जहाँ माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी।

- यहाँ पाँच पवित्र कुंड स्थित हैं, जिनमें से एक कुंड से निरंतर गरम जल बहता है, जो सीता की पवित्रता की अग्नि परीक्षा का प्रतीक है, जबकि अन्य चार कुंडों में ठंडा जल रहता है।

- मेला प्रबंधन और विकास:

- बिहार राज्य मेला प्राधिकरण के अंतर्गत आने के कारण मेले को अब संगठन, आधारभूत संरचना और प्रबंधन बेहतर होगा।

- ये मेला न केवल बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देता है, बल्कि स्थानीय समुदायों के लिये रोज़गार भी उत्पन्न करता है।

उत्तर प्रदेश Switch to English

सड़क सुरक्षा में एआई अपनाने वाला पहला राज्य

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा अनुमोदित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और बिग डाटा एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है।

- राज्य सरकार ने परिवहन विभाग के लिये 'डाटा आधारित प्रशासनिक मॉडल' विकसित करने के लिये अपने बजट 2025-26 में 10 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।

मुख्य बिंदु

- परियोजना के बारे में:

- पायलट परियोजना को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ITI लिमिटेड द्वारा वैश्विक प्रौद्योगिकी फर्म एमलॉजिका के सहयोग से नि:शुल्क क्रियान्वित किया जाएगा।

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की इस परियोजना के लिये कोई वित्तीय देनदारी नहीं है।

- व्यापक AI एकीकरण:

- यह परियोजना दुर्घटनाओं के कारणों की पहचान करने और राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट का पता लगाने के लिये दुर्घटना रिपोर्ट, मौसम की स्थिति, वाहन विवरण, चालक रिकॉर्ड और सड़क बुनियादी ढाँचा का विश्लेषण करेगी।

- यह परियोजना डाटा संग्रह एवं पूर्वानुमानात्मक एआई मॉडल के निर्माण पर केंद्रित होगी, जिससे दुर्घटना प्रवृत्तियाँ एवं उच्च जोखिम क्षेत्र पहचाने जा सकें।

- रीयल-टाइम डैशबोर्ड:

- एक डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा, जो वाहनों की आवाजाही, उल्लंघन, आय विवरण एवं प्रवर्तन डाटा की रीयल-टाइम निगरानी करेगा।

- धोखाधड़ी का पता लगाना और ई-चालान निगरानी:

- यह प्रणाली स्वचालित रूप से धोखाधड़ी वाले आवेदनों को चिह्नित करेगी, वाहन के स्थानों को ट्रैक करेगी, मौके पर प्रवर्तन में सहायता करेगी और ई-चालान वसूली करेगी।

- लगभग 5 करोड़ वाहन और 3 करोड़ ड्राइविंग लाइसेंस धारक इस प्रणाली से जोड़े जाएंगे।

- AI का उपयोग अन्य परिवहन सेवाओं में भी किया जाएगा, जैसे, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट का फेसलेस निर्गमन, आवेदनों की स्वीकृति तथा दस्तावेज़ों की प्रिंटिंग आदि।

- परियोजना की वैधता:

- मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह पहल मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 तथा सभी सड़क सुरक्षा मानक प्रक्रियाओं (SOPs) के अंतर्गत पूर्णतः विधिसम्मत होनी चाहिये।

उत्तर प्रदेश Switch to English

मुंशी प्रेमचंद की जयंती

चर्चा में क्यों?

मुंशी प्रेमचंद की 145वीं जयंती की पूर्व संध्या पर पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने प्रेमचंद और डाक परिवार के संबंध को रेखांकित किया।

- उन्होंने कहा कि प्रेमचंद की आदर्शवाद से यथार्थवाद की यात्रा उनके साहित्य को आज के सामाजिक परिवेश में विशेषकर गरीबी, जातिवाद, लिंग भेद तथा शोषण जैसे समकालीन मुद्दों के संदर्भ में, अत्यंत प्रासंगिक बनाती है।

मुख्य बिंदु

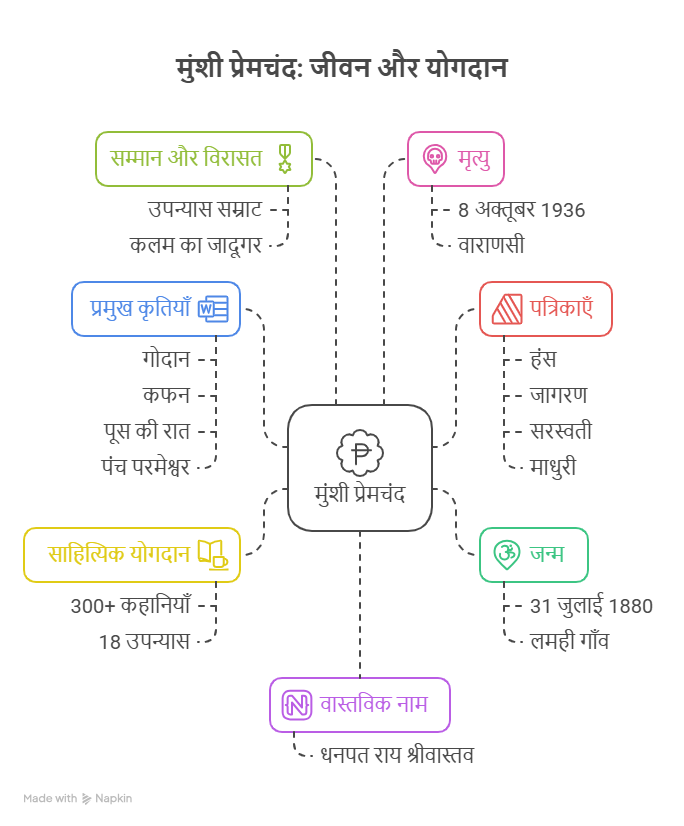

मुंशी प्रेमचंद के बारे में:

- परिचय

- मुंशी प्रेमचंद, जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लमही गाँव में धनपत राय श्रीवास्तव के रूप में हुआ था, को हिंदी और उर्दू साहित्य में सबसे प्रभावशाली उपन्यासकारों, कहानीकारों और विचारकों में से एक माना जाता है।

- प्रेमचंद ने पहली असफल शादी के बाद वर्ष 1906 में शिवरानी देवी (जो कि एक बाल विधवा थीं) से विवाह किया, जिसे उस समय क्रांतिकारी कदम माना गया।

- उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने 'प्रेमचंद घर में' शीर्षक से एक संस्मरण लिखा।

- प्रारंभिक जीवन और शिक्षा:

- प्रेमचंद के पिता मुंशी अज़ायब लाल डाक विभाग में क्लर्क थे, जबकि माता का नाम आनंदी देवी था।

- उन्होंने बचपन में ही उर्दू और फारसी सीख ली थी और अंग्रेज़ी शिक्षा के लिये मिशनरी स्कूल में प्रवेश लिया।

- उन्होंने वर्ष 1898 में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और वर्ष 1919 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेज़ी, फ़ारसी और इतिहास में स्नातक की डिग्री प्राप्त की।

- कार्य-जीवन:

- वर्ष 1899 से 1921 तक प्रेमचंद ने एक स्कूल शिक्षक और स्कूलों के उप-निरीक्षक के रूप में कार्य किया।

- वर्ष 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समर्थन में उन्होंने सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया।

- साहित्यिक जीवन और उपनाम:

- शुरुआत में उन्होंने अपने बचपन के उपनाम 'नवाब राय' से लेखन किया।

- बाद में जब ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने वर्ष 1910 में उनके संग्रह 'सोज़-ए-वतन' पर प्रतिबंध लगा दिया, तो उन्होंने 'प्रेमचंद' नाम अपना लिया।

- उनकी साहित्यिक प्रतिभा के कारण उन्हें समकालीन हिंदी लेखकों द्वारा 'उपन्यास सम्राट' और 'कलम का जादूगर' की उपाधि दी गई।.

- साहित्य में योगदान:

- प्रेमचंद को हिंदी और उर्दू साहित्य में यथार्थवाद का अग्रदूत माना जाता है।

- उन्हें 300 से अधिक लघु कथाएँ और 18 उपन्यास लिखे, जिनमें सबसे उल्लेखनीय हैं 'गोदान', 'कफन', 'पूस की रात' और 'पंच परमेश्वर', जो समाज और मानवीय भावनाओं की आलोचना के लिये आज भी प्रासंगिक हैं।

- उन्होंने 'ज़माना', 'सरस्वती', 'माधुरी', 'मर्यादा', 'चाँद' और 'सुधा' जैसी प्रमुख हिंदी और उर्दू पत्रिकाओं में योगदान दिया। उन्होंने प्रमुख हिंदी समाचार-पत्र 'जागरण' और साहित्यिक पत्रिका 'हंस' का संपादन और प्रकाशन भी किया।

- प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस भी खरीदी, परंतु बाद में आर्थिक घाटे के कारण यह बंद हो गई।

- इसके बाद वे मुंबई चले गए जहाँ उन्होंने फिल्म पटकथाएँ लिखना प्रारंभ किया।

- आधुनिक मान्यता:

- प्रेमचंद की साहित्यिक विरासत आज भी उतनी ही समृद्ध है। उनकी स्मृति में साहित्य अकादमी द्वारा 2005 में ‘प्रेमचंद फैलोशिप’ की स्थापना की गई।

- उनकी अनेक कृतियों पर फिल्में बनाई गईं, जिनमें विशेष रूप से सत्यजीत रे की फिल्म ‘शतरंज के खिलाड़ी’ (1977) उल्लेखनीय है।

- प्रेमचंद की कहानियाँ अनेक भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवादित की गईं, जिससे वे एक वैश्विक साहित्यिक प्रतीक के रूप में स्थापित हुए।

- हिंदी साहित्य में वर्ष 1918 से 1936 का काल ‘प्रेमचंद युग’ कहलाता है। इस अवधि में उनके साहित्य ने लगातार सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता जैसे विषयों को उठाया, जो आज भी प्रासंगिक हैं।

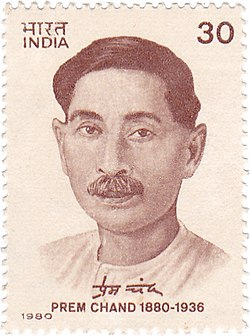

- भारतीय साहित्य और समाज में उनके अमूल्य योगदान के सम्मान में डाक विभाग ने वर्ष 1980 में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया।

- अंतिम वर्ष और विरासत:

- प्रेमचंद वर्ष 1936 में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अध्यक्ष चुने गए।

- 8 अक्तूबर, 1936 को 56 वर्ष की आयु में वाराणसी में उनका निधन हो गया।

बिहार Switch to English

बिहार में 'राज्य सफाई कर्मचारी आयोग' का गठन

चर्चा में क्यों?

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की, जिसका उद्देश्य राज्य में सफाई कर्मचारियों के कल्याण, संरक्षण और सामाजिक-आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करना है।

- यह आयोग विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा तथा उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करेगा।

मुख्य बिंदु

- आयोग की संरचना:

- आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पाँच सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला और एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल होंगे।

- इस समावेशी संरचना का उद्देश्य सफाई कार्यों में लगे समाज के हाशिये पर पड़े वर्गों की चिंताओं का समाधान करना है।

- प्रमुख कार्य और लक्ष्य:

- आयोग सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और कल्याण पर सुझाव देगा, नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देगा तथा उनके लाभ के लिये बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और कार्यान्वयन करेगा।

- यह सफाई कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक मुख्य धारा में जोड़ने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

- आयोग का अधिकार क्षेत्र:

- बिहार में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों, पंचायतों और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत लगभग 4 लाख से अधिक सफाई कर्मचारी आयोग के अधिकार क्षेत्र में आएंगे।

- बिहार में 19 नगर निगमों और 8000 से अधिक पंचायतों सहित 260 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय हैं, जहाँ बड़ी संख्या में सफाई कर्मी स्वच्छता अभियानों में कार्यरत हैं।

बिहार Switch to English

बिहार में डेयरी और दूध पाउडर संयंत्र की स्थापना

चर्चा में क्यों?

डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने और किसानों की आजीविका में सुधार लाने के लिये, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में तीन नए डेयरी संयंत्रों तथा दो दूध पाउडर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना की घोषणा की।

मुख्य बिंदु

- नए डेयरी संयंत्र और दूध पाउडर इकाइयाँ

- 5 लाख लीटर प्रतिदिन की संयुक्त क्षमता वाले तीन डेयरी संयंत्र दरभंगा, वज़ीरगंज (गया) और गोपालगंज में स्थापित किये जाएंगे।

- प्रतिदिन 30 मीट्रिक टन की क्षमता वाले दो दूध पाउडर विनिर्माण संयंत्र डेहरी-ऑन-सोन (रोहतास) और सीतामढ़ी में स्थापित किये जाएंगे।

- इन संयंत्रों का उद्देश्य दुग्ध उत्पादों की बढ़ती माँग को पूरा करना तथा स्थानीय क्षेत्रों में रोज़गार उपलब्ध कराना है।

- कृषि विकास में डेयरी उद्योग की भूमिका

- राज्य सरकार ने राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में प्रमुख योगदानकर्त्ता के रूप में डेयरी के महत्त्व और दुधारू पशुओं की उन्नत नस्लों की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

- नई डेयरी इकाइयाँ सहकारी विस्तार में भी मदद करेंगी और दूध की गुणवत्ता में सुधार करेंगी।

- परियोजना का वित्तपोषण

- संयंत्रों का वित्तपोषण भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) और बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ (COMFED) के माध्यम से किया जाएगा।

बिहार की GDP में क्षेत्रीय योगदान

- नीति आयोग के अनुसार, बिहार की वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) वर्ष 2012-13 और 2021-22 के बीच 5.0% की औसत दर से बढ़ी है, जो इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय औसत विकास दर 5.6% से कम है।

- विगत तीन दशकों में, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में बिहार की हिस्सेदारी 1990-91 में 3.6% से घटकर 2021-22 में 2.8% हो गई है।

- वर्ष 2021-22 में इसकी नाममात्र प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय का केवल 30% थी।

- GSVA में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक (57.1%) है, उसके बाद कृषि (24.3%) और उद्योग (17.2%) का स्थान है।

- वित्त वर्ष 2021-22 में कुल GSVA (नाममात्र) में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 24.9% थी।

- वर्ष 2013-14 और 2022-23 के बीच राज्य के सेवा क्षेत्र, उद्योग तथा कृषि में क्रमशः 6.4%, 8.6% एवं 2.6% की वृद्धि हुई।

PCS परीक्षण

PCS परीक्षण