भारतीय अर्थव्यवस्था

सतत् भविष्य के लिये भारत का लॉजिस्टिक्स परिवर्तन

- 25 Aug 2025

- 160 min read

यह एडिटोरियल 25/08/2025 को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित “How India’s Transport Future is Being Rewritten” पर आधारित है। इस लेख में सरकार द्वारा ईंधन दक्षता मानकों को और सख्त करने के लिये अपनाए जा रहे नीतिगत प्रयासों एवं समुद्री अमृत काल विज़न- 2047 को सतत् गतिशीलता व लॉजिस्टिक्स दक्षता के लिये क्रांतिकारी बदलाव के रूप में रेखांकित किया गया है। हालाँकि, उच्च लागत, बुनियादी अवसंरचना की कमियाँ एवं उद्योग की तैयारी जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।

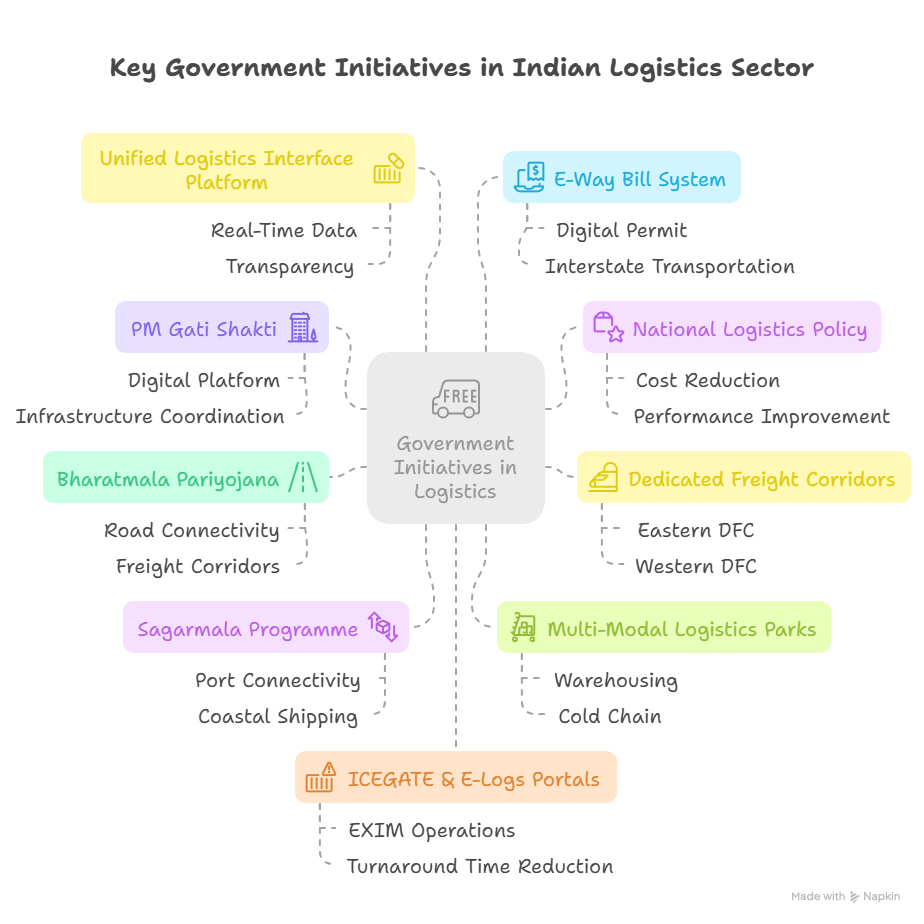

प्रिलिम्स के लिये: राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP), PM गति शक्ति, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP), विश्व बैंक का लॉजिस्टिक्स परफॉरमेंस इंडेक्स, कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता (CAFE)

मेन्स के लिये: भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र: संबंधित चुनौतियाँ और आगे की राह

भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र परिवर्तन के दौर से गुज़र रहा है। कभी भीड़भाड़, उच्च लॉजिस्टिक्स लागत और खंडित आपूर्ति शृंखलाओं का पर्याय रहा यह क्षेत्र अब पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, समर्पित माल गलियारों और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास जैसे साहसिक नीतिगत प्रयासों के माध्यम से नया रूप ले रहा है। ये पहल परिवहन लागत कम करने, दक्षता में सुधार लाने तथा व्यापार एवं गतिशीलता के लिये एक अधिक प्रतिस्पर्द्धी आधार तैयार करने का वादा करती हैं। फिर भी, उच्च लागत और बुनियादी अवसंरचना की कमी से लेकर कुशल जनशक्ति की कमी तक, चुनौतियाँ बनी हुई हैं। भारत इन बाधाओं का किस प्रकार समाधान करता है, यह निर्धारित करेगा कि विकसित भारत@2047 और वर्ष 2070 तक नेट-ज़ीरो की यात्रा में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र एक बाधा बनेगा या आधार।

भारत अपने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में किस प्रकार परिवर्तन ला रहा है?

- सरकारी सुधार: सरकार लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के विकास को गति देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

- पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में सामने आया है, जिसे एक एकीकृत बहु-मॉडल परिवहन नेटवर्क बनाने के लिये डिज़ाइन किया गया है जो रेल, सड़क, बंदरगाहों और हवाई मार्गों को निर्बाध रूप से जोड़ता है।

- इस कार्यढाँचे से परिवहन समय और लागत में कमी आने की उम्मीद है, साथ ही आपूर्ति शृंखला दक्षता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

- वस्तु एवं सेवा कर (GST) के लागू होने से अंतर-राज्यीय कर बाधाओं को दूर करके इस क्षेत्र का और अधिक कायाकल्प हुआ है, जिससे देश भर में वस्तुओं का तीव्र एवं अधिक कुशल परिवहन सुनिश्चित हुआ है।

- पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में सामने आया है, जिसे एक एकीकृत बहु-मॉडल परिवहन नेटवर्क बनाने के लिये डिज़ाइन किया गया है जो रेल, सड़क, बंदरगाहों और हवाई मार्गों को निर्बाध रूप से जोड़ता है।

- बुनियादी अवसंरचना को बढ़ावा: समर्पित मालवाहक गलियारे (DFC), औद्योगिक गलियारों का विकास और लॉजिस्टिक्स पार्कों की स्थापना जैसी बड़े पैमाने की बुनियादी अवसंरचना परियोजनाएँ इस क्षेत्र की रीढ़ को मज़बूत कर रही हैं तथा मज़बूत व सतत् विकास का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं।

- वित्त वर्ष 2023-24 में, भारत ने 1,000 किलोमीटर से अधिक DFC ट्रैक का निर्माण और संचालन पूरा कर लिया है, जिससे दैनिक रेल परिचालन में 42% की वृद्धि हुई है।

- भारतमाला परियोजना के तहत कुल 35 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP) विकसित किये जा रहे हैं, जिनका अनुमानित परिव्यय ₹50,000 करोड़ है।

- ई-कॉमर्स में वृद्धि और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी: भारत के ई-कॉमर्स में वृद्धि ने लॉजिस्टिक्स परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल दिया है।

- तेज़ और अधिक भरोसेमंद डिलीवरी समाधानों की माँग बढ़ी है, जिससे लास्ट-माइल डिलीवरी एक महत्त्वपूर्ण केंद्र बन गई है।

- कंपनियाँ अपने नेटवर्क का विस्तार टियर- 2 और टियर- 3 शहरों में करने के लिये भारी निवेश कर रही हैं, जबकि हाइपरलोकल डिलीवरी मॉडल भी तेज़ी से काम कर रहे हैं, जिससे तेज़ी से काम पूरा हो रहा है।

- भारत का लास्ट-माइल डिलीवरी बाज़ार वर्ष 2032 तक 10.55 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है।

- डिजिटल परिवर्तन और स्वचालन: तकनीक परिचालन में आमूल-चूल परिवर्तन के माध्यम से भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को नया रूप दे रही है। AI-संचालित मार्ग अनुकूलनऔर IoT-सक्षम बेड़ा प्रबंधन आपूर्ति शृंखलाओं को अधिक स्मार्ट, तीव्र एवं डेटा-केंद्रित बना रहे हैं।

- उदाहरण के लिये, डेल्हीवरी ने एक AI-संचालित ‘RTO (रिटर्न टू ओरिजिन) प्रेडिक्टर’ विकसित किया है जो शिपमेंट के वापस लौटने के जोखिम का आकलन करता है।

- साथ ही, वेयरहाउस ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर रहे हैं, त्रुटियों को कम कर रहे हैं, टर्नअराउंड समय को कम कर रहे हैं तथा समग्र दक्षता को बढ़ा रहे हैं।

- ब्लॉकचेन तकनीक लगातार लोकप्रिय हो रही है, जिससे आपूर्ति शृंखला में पारदर्शिता, पता लगाने की क्षमता और सुरक्षा सुदृढ़ हो रही है।

- साथ मिलकर, ये नवाचार न केवल लागत कम कर रहे हैं बल्कि सेवा की गुणवत्ता को भी बढ़ा रहे हैं, जिससे भारतीय लॉजिस्टिक्स की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ रही है।

- भारत में, इस तकनीक का समर्थन करने वाले लॉजिस्टिक्स स्टार्ट-अप का उदय धीरे-धीरे असंगठित परिवहन क्षेत्र में बदलाव ला रहा है।

- 3PL और 4PL सेवाओं की बढ़ती माँग: जैसे-जैसे कंपनियाँ अपनी आपूर्ति शृंखलाओं को अनुकूलित करने का प्रयास कर रही हैं, तृतीय-पक्ष लॉजिस्टिक्स (3PL) तथा चतुर्थ-पक्ष लॉजिस्टिक्स (4PL) प्रदाता प्रमुखता प्राप्त कर रहे हैं।

- ये प्रदाता संपूर्ण लॉजिस्टिक्स समाधान प्रदान करते हैं, जिससे व्यवसायों को निर्बाध भंडारण, परिवहन और वितरण सुनिश्चित करते हुए मुख्य संचालन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है।

- 3PL एवं 4PL सेवाओं पर बढ़ती निर्भरता से इस क्षेत्र में दक्षता व लागत बचत में और वृद्धि होने की उम्मीद है।

- वर्ष 2024 में भारत के समग्र लॉजिस्टिक्स बाज़ार में 3PL की सबसे बड़ी हिस्सेदारी होगी।

- कार्यबल और औपचारिकीकरण अभियान: अनौपचारिक से औपचारिक लॉजिस्टिक्स में व्यवस्थित परिवर्तन ने कौशल विकास, रोज़गार सृजन और समग्र कार्यबल उत्पादकता में सुधार को प्रेरित किया है।

- कर्मचारी-संबद्ध प्रोत्साहन (ELI) योजनाएँ और लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग के लिये लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसी सरकार समर्थित पहल इस पारंपरिक रूप से असंगठित क्षेत्र को नया रूप दे रही हैं।

- ये प्रयास नए रोज़गार के अवसर उत्पन्न करके और मानव पूंजी को बढ़ाकर भारत के जनांकिकीय लाभांश को भी सुदृढ़ कर रहे हैं।

- इस क्षेत्र में वर्तमान में 2.2 करोड़ लोग कार्यरत हैं तथा वर्ष 2027 तक 1 करोड़ और रोज़गार सृजित होने की उम्मीद है।

- संगठित क्षेत्र, जिनकी वित्त वर्ष 2022 में लॉजिस्टिक्स बाज़ार में 5.5-6% हिस्सेदारी है, के वित्त वर्ष 2027 तक 32% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ने का अनुमान है।

- संवहनीयता और हरित परिवर्तन: बढ़ती पर्यावरणीय जागरूकता और वैश्विक ESG मानक भारतीय लॉजिस्टिक्स में बदलाव ला रहे हैं।

- पीएम ई-ड्राइव योजना जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिये लॉजिस्टिक्स में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है, जबकि कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने के लिये एथेनॉल ब्लेंडिंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

- यह क्षेत्र अपने पारिस्थितिक फूटप्रिंट को कम करने के लिये इलेक्ट्रिक वाहन बेड़े, तटीय नौवहन, ऊर्जा-कुशल बंदरगाहों और कार्बन-ट्रैक्ड आपूर्ति शृंखलाओं को तेज़ी से अपना रहा है।

- भारत संवहनीय नौवहन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिये कार्बन तीव्रता रेटिंग और ऊर्जा दक्षता मौजूदा जहाज सूचकांक (EEXI) जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ भी तालमेल बिठा रहा है, साथ ही ESG-संवेदनशील निवेशों को भी आकर्षित कर रहा है।

- इसके अलावा, सागर सेतु पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्मों द्वारा समर्थित मालवाहक गाँवों एवं तटीय शिपिंग गलियारों जैसी पहलों को उत्सर्जन और लॉजिस्टिक्स लागत दोनों को कम करने के लिये बढ़ाया जा रहा है।

- भारत में 10 प्रमुख राजमार्ग खंडों को लॉजिस्टिक्स को डीकार्बोनाइज़ करने, वायु प्रदूषण को कम करने तथा वस्तु परिवहन के लिये महत्त्वपूर्ण मार्गों पर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिये शून्य-उत्सर्जन ट्रकों (ZET) के विशेष उपयोग के लिये नामित किया गया है।

भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की दक्षता को कौन-से कारक बाधित करते हैं?

- उच्च लॉजिस्टिक्स लागत: भारत की लॉजिस्टिक्स लागत वैश्विक मानकों से काफी अधिक बनी हुई है, जिसका निर्यात और घरेलू उत्पादन की प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर प्रभाव पड़ रहा है।

- सत्र 2021-22 में भारत की लॉजिस्टिक्स लागत घटकर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 7.8-8.9% रह गई है, जो एक महत्त्वपूर्ण सुधार है, फिर भी यह वैश्विक औसत से मामूली रूप से अधिक है।

- खंडित आपूर्ति शृंखला, सड़कों पर अत्यधिक निर्भरता (माल ढुलाई का 70%) और मॉडल एकीकरण का अभाव लागत को बढ़ाता है।

- यह MSME को सबसे अधिक प्रभावित करता है, उनके मार्जिन को कम करता है और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को सीमित करता है।

- बुनियादी अवसंरचना की अड़चनें और परियोजना में विलंब: भारतमाला और DFC जैसे कार्यक्रमों के बावजूद, सड़क की गुणवत्ता, बंदरगाहों की भीड़भाड़ एवं रेल संपर्क में अंतर बना हुआ है, जिसके कारण सीधे तौर पर विलंब तथा लॉजिस्टिक्स लागत में वृद्धि हो रही है।

- उदाहरण के लिये, प्रमुख बंदरगाहों पर औसत टर्नअराउंड समय सत्र 2010-11 के 127 घंटों से घटकर सत्र 2021-22 में 53 घंटे रह गया है।

- विश्व बैंक का लॉजिस्टिक्स परफॉरमेंस इंडेक्स–2023 में भारत को 139 देशों में 38वाँ स्थान दिया गया है, जहाँ बुनियादी अवसंरचना की गुणवत्ता चिंता का एक प्रमुख विषय है।

- इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण और नियामक मंज़ूरी में विलंब बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के लिये एक गंभीर चुनौती बनी हुई है।

- समयबद्ध भूमि अधिग्रहण और मंज़ूरी के अभाव के कारण लगभग 850 सरकारी परियोजनाएँ (दिसंबर 2022 तक) विलंबित हो गईं।

- उदाहरण के लिये, प्रमुख बंदरगाहों पर औसत टर्नअराउंड समय सत्र 2010-11 के 127 घंटों से घटकर सत्र 2021-22 में 53 घंटे रह गया है।

- नियामक विखंडन और अनुपालन भार: लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र कई मंत्रालयों और विभागों द्वारा शासित होता है, जिसके परिणामस्वरूप नियामक ओवरलैप एवं अक्षमताएँ होती हैं।

- हालाँकि GST व्यवस्था ने कई अंतर-राज्यीय कर बाधाओं को सुव्यवस्थित किया है, लेकिन इस तरह के नीतिगत विखंडन से लागत में वृद्धि हो रही है तथा निर्बाध संचालन में बाधा आ रही है।

- इसके अलावा, पीएम गति शक्ति के शुभारंभ के बावजूद, केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय असंगत बना हुआ है।

- उद्यमों को व्यवसाय के आकार और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर सैकड़ों अधिनियमों और नियमों का पालन करना पड़ता है। इनमें सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम 2007 और सड़क परिवहन नियम, 2011 एवं भंडारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 शामिल हैं।

- इसके अलावा, कुछ प्रकार की लॉजिस्टिक्स कंपनियों को विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 और विदेश व्यापार (विनियमन) नियम, 1993 में निहित अतिरिक्त अनुपालनों को भी संतुलित करने की आवश्यकता होती है।

- हालाँकि GST व्यवस्था ने कई अंतर-राज्यीय कर बाधाओं को सुव्यवस्थित किया है, लेकिन इस तरह के नीतिगत विखंडन से लागत में वृद्धि हो रही है तथा निर्बाध संचालन में बाधा आ रही है।

- मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी में अंतराल: मल्टीमॉडल परिवहन को बढ़ावा देने के प्रयासों के बावजूद, विभिन्न साधनों के बीच एकीकरण एक चुनौती बनी हुई है।

- NITI आयोग की रिपोर्ट (2021) के अनुसार, वस्तु परिवहन में 71% मॉडल हिस्सेदारी के साथ सड़क परिवहन का प्रभाव है, जबकि रेल का हिस्सा केवल 18% और अंतर्देशीय जलमार्ग का हिस्सा नगण्य (मात्र 2%) है।

- इसके अलावा, समर्पित माल ढुलाई गलियारा (DFC) परियोजना में काफी विलंब हुआ है और मल्टीमॉडल एकीकरण में लगातार कमियाँ लॉजिस्टिक्स दक्षता में बाधा डाल रही हैं तथा कुल लागत में वृद्धि कर रही हैं।

- कौशल अंतर और कार्यबल चुनौतियाँ: लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी के कारण कौशल का एक बड़ा अंतर है।

- 12% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में वर्ष 2027 तक 1 करोड़ नौकरियाँ जुड़ने की उम्मीद है, लेकिन कुशल श्रमिकों की भारी कमी है।

- यह कौशल अंतर आपूर्ति शृंखला प्रबंधन, गोदाम संचालन और प्रौद्योगिकी अंगीकरण जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से गंभीर है।

- साथ ही, लॉजिस्टिक्स उद्योग का 90% से अधिक हिस्सा असंगठित है, जिसके कारण उत्पादकता कम है, काम करने की स्थिति असुरक्षित है तथा कॅरियर में गतिशीलता सीमित है।

- 12% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में वर्ष 2027 तक 1 करोड़ नौकरियाँ जुड़ने की उम्मीद है, लेकिन कुशल श्रमिकों की भारी कमी है।

- लॉजिस्टिक्स में प्रौद्योगिकी अंतर: तेज़ी से विकास के बावजूद, भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र एक महत्त्वपूर्ण डिजिटल विभाजन से ग्रस्त है। वस्तुओं के आवागमन का पता लगाने के लिये एक केंद्रीकृत डेटाबेस का अभाव साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण में बाधा डालता है तथा माल ढुलाई की प्रभावी निगरानी को सीमित करता है।

- ई-वे बिल, FASTag और पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम जैसे मौजूदा डिजिटल समाधान खंडित हैं तथा आपूर्ति शृंखला में संपूर्ण दृश्यता प्रदान करने में विफल हैं।

- इसके अलावा, AI, IoT और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत डिजिटल तकनीकों का ठीक से अंगीकरण न करने का मतलब है कि रूट ऑप्टिमाइज़ेशन, फ्लीट मैनेजमेंट एवं पूर्वानुमानित योजना का कम उपयोग हो रहा है।

- परिणामस्वरूप, कई ऑपरेटर मैन्युअल प्रक्रियाओं पर निर्भर रहते हैं, जिससे अकुशल रूट चयन, बिना सोचे-समझे निर्णय और बढ़ती लॉजिस्टिक्स लागत होती है।

- पर्यावरणीय चिंताएँ और संवहनीयता: लॉजिस्टिक्स क्षेत्र पर अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने का दबाव बढ़ रहा है, विशेषकर कार्बन उत्सर्जन के संदर्भ में।

- भारत में, परिवहन क्षेत्र भारत के CO2 उत्सर्जन में लगभग 14% का योगदान देता है, जिसमें 90% सड़क परिवहन से होता है।

- कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता (CAFE) मानदंडों के चरण 3 और 4 जैसे ईंधन अर्थव्यवस्था एवं उत्सर्जन मानकों को अभी भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

- हालाँकि सरकार ने वर्ष 2030 तक कार्बन तीव्रता को 45% तक कम करने सहित महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किये हैं, लेकिन लॉजिस्टिक्स क्षेत्र स्थायी प्रथाओं को अपनाने में पिछड़ रहा है।

- भारत में, परिवहन क्षेत्र भारत के CO2 उत्सर्जन में लगभग 14% का योगदान देता है, जिसमें 90% सड़क परिवहन से होता है।

- कोल्ड चेन की कमी और कृषि-आपूर्ति शृंखला में अपव्यय: भारत का कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स बुनियादी अवसंरचना काफी अविकसित है, जिसके कारण कटाई के बाद भारी नुकसान होता है।

- विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक और फलों एवं सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद, देश को कोल्ड स्टोरेज की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है।

- कोल्ड चेन क्षेत्र अत्यधिक खंडित है, जिसमें 90% से अधिक सुविधाएँ निजी स्वामित्व में हैं।

- इसके कारण, अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं और अकुशल आपूर्ति शृंखला प्रबंधन के कारण प्रत्येक वर्ष लगभग 40% से 50% शीघ्र नष्ट होने वाली कृषि उपज नष्ट हो जाती है।

भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये किन सुधारों की आवश्यकता है?

- नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना: राज्यों में लॉजिस्टिक्स अनुमोदनों के लिये एकल-खिड़की निकासी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिये और एक वास्तविक एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार बनाने के लिये राज्य-स्तरीय विनियमों में सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिये।

- e-SANCHIT (जिसने पहले ही सीमा शुल्क दस्तावेजों को डिजिटल कर दिया है) की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, भौतिक संपर्कों को कम करने और निकासी में तेज़ी लाने के लिये फेसलेस सीमा शुल्क मूल्यांकन की शुरुआत में तीव्रता लाई जानी चाहिये।

- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, नवाचार को बढ़ावा देकर और नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, भारत लॉजिस्टिक्स लागत को उल्लेखनीय रूप से कम कर सकता है तथा समग्र ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में सुधार कर सकता है।

- e-SANCHIT (जिसने पहले ही सीमा शुल्क दस्तावेजों को डिजिटल कर दिया है) की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, भौतिक संपर्कों को कम करने और निकासी में तेज़ी लाने के लिये फेसलेस सीमा शुल्क मूल्यांकन की शुरुआत में तीव्रता लाई जानी चाहिये।

- बुनियादी अवसंरचना के विकास में तेज़ी: मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विशेष जोर देते हुए, महत्त्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये तथा उन्हें पूरा करने में तेजी लाना चाहिये।

- डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) जैसी परियोजनाओं में तेज़ी लाकर प्रमुख आर्थिक केंद्रों एवं बंदरगाहों तक लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

- साथ ही, ‘प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान’ की तरह एक सुदृढ़ परियोजना-निगरानी ढाँचा विकसित किया जाना चाहिये, जिससे नहर विकास सहित प्रमुख लॉजिस्टिक अवसंरचना पहलों की प्रगति पर नज़र रखी जा सके तथा उन्हें समय पर पूरा किया जा सके।

- स्पष्ट प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPI) लागू करने से मल्टीमॉडल एवं अंतिम-स्तरीय परियोजनाओं के प्रभाव पर नज़र रखी जा सकती है, जिससे जवाबदेही और मापनीय दक्षता लाभ सुनिश्चित हो सकते हैं।

- मल्टीमॉडल परिवहन को बढ़ावा: विभिन्न परिवहन साधनों में सुचारू परिवहन सुनिश्चित करने के लिये रणनीतिक केंद्रों पर एकीकृत मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (IMLP) विकसित किया जाना चाहिये।

- वस्तु-परिवहन को सड़क से हटाकर रेल और अंतर्देशीय जलमार्ग जैसे अधिक कुशल विकल्पों पर स्थानांतरित करने के लिये लक्षित प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिये।

- उदाहरण के लिये, भारतमाला परियोजना के तहत प्रस्तावित 35 लॉजिस्टिक्स पार्कों के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने की आवश्यकता है।

- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से मल्टीमॉडल अवसंरचना के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- वर्ष 2020 में, प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो हैंडलिंग में PPP का योगदान 51% था और मैरीटाइम इंडिया विज़न- 2030 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक इस हिस्सेदारी को 75% से अधिक तक बढ़ाना है।

- वस्तु-परिवहन को सड़क से हटाकर रेल और अंतर्देशीय जलमार्ग जैसे अधिक कुशल विकल्पों पर स्थानांतरित करने के लिये लक्षित प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिये।

- उन्नत तकनीकों का अंगीकरण: भारत को अपने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मज़बूत करने के लिये ब्लॉकचेन, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल ट्विन्स जैसे तकनीक-सक्षम समाधानों को अपनाने में तेज़ी लानी चाहिये।

- हाल के वैश्विक रुझान बताते हैं कि आपूर्ति शृंखला में व्यवधानों से निपटने तथा संवहनीयता को आगे बढ़ाने के लिये ये उपकरण महत्त्वपूर्ण हैं।

- हालाँकि भारत में वर्तमान में अंगीकरण का स्तर मामूली बना हुआ है, लेकिन सरकार की डिजिटल पहल जैसे ICEGATE (भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे) तथा E-Logs ने पहले ही अक्षमताओं को कम करने, पारदर्शिता में सुधार एवं वस्तुओं की आवाजाही में तेज़ी लाने के लाभों को प्रदर्शित किया है।

- एक लचीला, पारदर्शी और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिये ऐसे तकनीक-संचालित उपायों को बढ़ाना आवश्यक है।

- कुशल लॉजिस्टिक्स कार्यबल का निर्माण: स्किल इंडिया और लॉजिस्टिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल के तहत एक समर्पित कौशल मिशन को गोदाम संचालन, मल्टीमॉडल हैंडलिंग और डिजिटल तकनीकों में विशेषज्ञता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

- प्रमाणन और रोज़गारपरक प्रोत्साहनों से जुड़े मॉड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने से क्षेत्रीय उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है।

- उभरती प्रौद्योगिकियों और ESG अनुपालन जैसे क्षेत्रों में अनौपचारिक श्रमिकों के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये ताकि कार्यबल को भविष्य की उद्योग आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके।

- संवहनीयता और ‘हरित कौशल’ निगमों, राष्ट्रों एवं व्यक्तियों के लिये एक वैश्विक प्राथमिकता बन गए हैं, जिससे भारत के लॉजिस्टिक्स कार्यबल को पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं तथा ऊर्जा-कुशल तकनीकों में प्रशिक्षित करना आवश्यक हो गया है।

- प्रमाणन और रोज़गारपरक प्रोत्साहनों से जुड़े मॉड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने से क्षेत्रीय उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है।

- असंगठित लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को औपचारिक बनाना: भारत को अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाना चाहिये और एक सक्षम कार्यढाँचा बनाना चाहिये जो छोटे बेड़े संचालकों, स्थानीय वेयरहाउसिंग एजेंटों एवं ट्रक चालकों को अपने व्यवसायों को पंजीकृत, उन्नत व औपचारिक बनाने में सक्षम बनाए।

- एक एकीकृत लॉजिस्टिक्स पंजीकरण पोर्टल, किफायती वित्त तक अभिगम्यता तथा सरलीकृत GST प्रक्रियाएँ इस बदलाव को आसान बना सकती हैं।

- इसके अतिरिक्त, लॉजिस्टिक्स प्रदाता संचालन को सुव्यवस्थित करने, मार्गों को अनुकूलित करने और कई विक्रेताओं से शिपमेंट को समेकित करने के लिये ONDC प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं।

- हरित लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देना: संवहनीय लॉजिस्टिक्स में बदलाव अब वैकल्पिक नहीं है, बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा बनाए रखने और जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिये एक आवश्यकता है।

- इसके अलावा, भारत को सब्सिडी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी सपोर्ट के माध्यम से लॉजिस्टिक्स में इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण को बढ़ावा देना चाहिये, साथ ही CNG और जैव ईंधन जैसे वैकल्पिक ईंधनों को भी प्रोत्साहित करना चाहिये।

- NITI आयोग की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अकेले बेड़े का विद्युतीकरण भारत के लिये 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अवसर प्रस्तुत करता है क्योंकि देश वर्ष 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हिस्सेदारी हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

- कृषि-केंद्रित शीत आपूर्ति शृंखला नेटवर्क: भारत को प्रसंस्करण इकाइयों, मंडियों और निर्यात केंद्रों से सीधे जुड़ी फार्म-गेट एकीकृत शीत शृंखलाओं की आवश्यकता है।

- इसके लिये खाद्य अपव्यय को कम करने के लिये सौर ऊर्जा से चलने वाले पैक हाउस, रीफर ट्रक और AI-संचालित मांग पूर्वानुमान की आवश्यकता है।

- कृषक उत्पादक संगठन (FPO) को शीत अवसंरचना के सह-स्वामित्व के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। ऐसे नेटवर्क न केवल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करेंगे, बल्कि किसानों की आय और कृषि-निर्यात को भी बढ़ावा देंगे।

- भू-रणनीतिक लॉजिस्टिक्स कूटनीति: भारत को सीमा पार परिवहन समझौते, पारगमन अधिकार और बंदरगाह अभिगम्यता सुनिश्चित करके पड़ोसियों एवं वैश्विक भागीदारों के साथ लॉजिस्टिक्स कूटनीति का अनुसरण करना चाहिये।

- BIMSTEC, INSTC, IMEC और इंडो-पैसिफिक आपूर्ति शृंखलाओं को जोड़ने से भारत का रणनीतिक प्रभाव सुदृढ़ होता है।

निष्कर्ष

भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र यदि सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू कर सके, तो यह सतत् विकास का प्रमुख आधार बन सकता है। प्रौद्योगिकी, हरित परिवहन और कार्यबल कौशल को अपनाकर, यह क्षेत्र SDG 8 (उत्कृष्ट श्रम और आर्थिक विकास), SDG9 (उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी सुविधाएँ), और SDG13 (जलवायु-परिवर्तन कार्रवाई) को आगे बढ़ाते हुए प्रतिस्पर्द्धात्मकता को सुदृढ़ कर सकता है। भविष्य के लिये तैयार लॉजिस्टिक्स की रीढ़, विकसित भारत- 2047 की ओर भारत की यात्रा का केंद्रबिंदु होगी।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न. भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र सुधारों और बुनियादी अवसंरचना को बढ़ावा देने के माध्यम से तेज़ी से बदलाव के दौर से गुज़र रहा है, फिर भी अक्षमताएँ बनी हुई हैं। इस क्षेत्र के विकास में आने वाली प्रमुख बाधाओं का परीक्षण कीजिये और इस दिशा में महत्त्वपूर्ण उपाय प्रस्तावित कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न 1. गति-शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है। विवेचना कीजिये। (2022)