प्रारंभिक परीक्षा

प्राकृतिक आपदाओं के लिये कटैस्ट्रफी बॉण्ड

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारत में आपदा बीमा कवरेज की सीमित उपलब्धता प्राकृतिक आपदाओं के समय वित्तीय असुरक्षा को बढ़ा देती है। जलवायु-प्रेरित आपदाओं में वृद्धि को देखते हुए, कटैस्ट्रफी बॉण्ड (कैट बॉण्ड) आपदा जोखिम वित्तपोषण और अनुकूलन बढ़ाने के लिये एक रणनीतिक विकल्प प्रस्तुत करते हैं।

बॉण्ड

- बॉण्ड ऋण उपकरण होते हैं, जिनके माध्यम से कोई निवेशक सरकार, कंपनी या अन्य संस्था को एक निश्चित अवधि के लिये निधि उधार देता है।

- इसके बदले में, निवेशक को नियमित रूप से ब्याज भुगतान (जिसे कूपन कहा जाता है) प्राप्त होता है और बॉण्ड की परिपक्वता पर उसे मूलधन लौटा दिया जाता है।

कटैस्ट्रफी बॉण्ड क्या हैं?

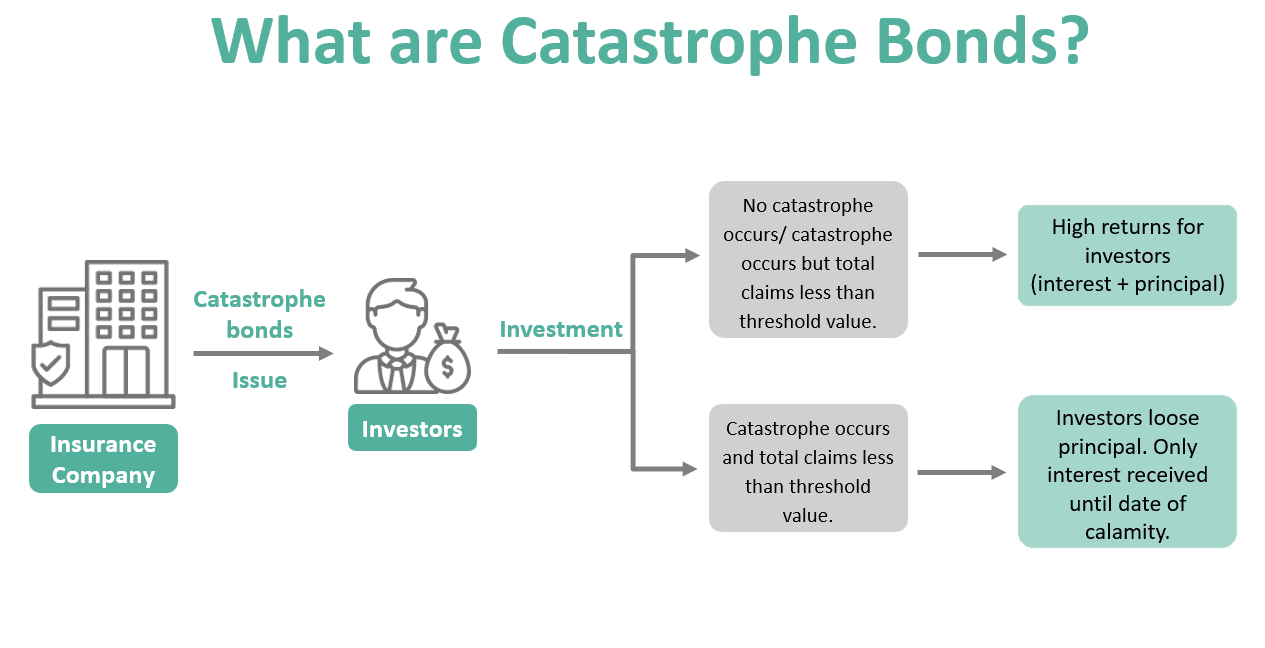

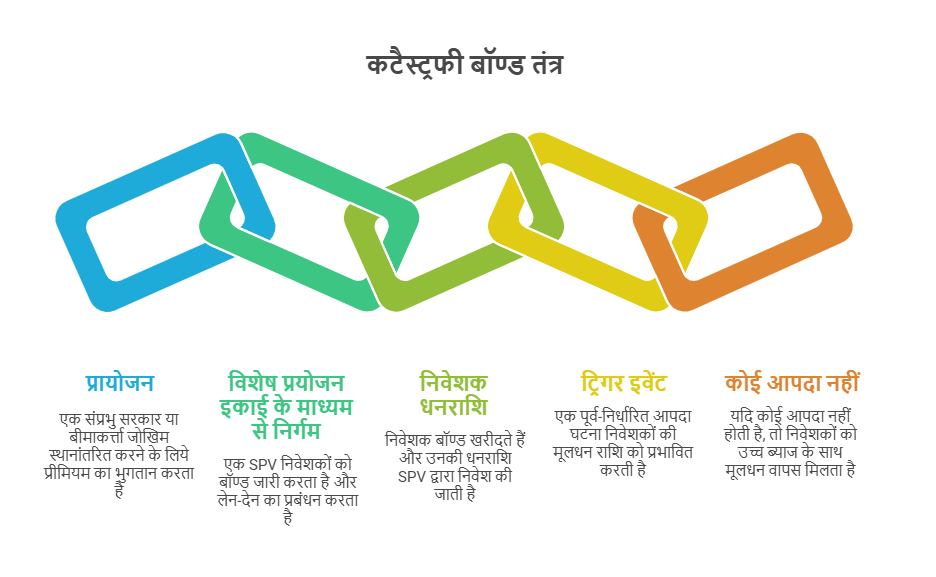

- परिचय: कटैस्ट्रफी बॉण्ड/आपदा बॉण्ड (Catastrophe Bonds) बीमा से जुड़े ऐसे प्रतिभूतिकृत उपकरण (Insurance-linked securities) हैं जो प्राकृतिक आपदाओं (जैसे भूकंप, चक्रवात या बाढ़) से उत्पन्न वित्तीय जोखिम को सरकारों या बीमा कंपनियों से हटाकर निजी निवेशकों पर स्थानांतरित करते हैं और यह प्रक्रिया वैश्विक वित्तीय बाज़ारों के माध्यम से होती है।

- ये संकर (हाइब्रिड) वित्तीय साधन होते हैं, जो बीमा और बॉण्ड दोनों की विशेषताओं को जोड़ते हैं तथा आपदा के बाद त्वरित राहत कोष जुटाने में सहायता करते हैं।

- निवेशकों को उच्च प्रतिफल मिलता है क्योंकि वे उच्च जोखिम उठाते हैं, लेकिन यदि कोई बड़ी आपदा घटित हो जाती है, तो उन्हें अपना निवेश खोना पड़ सकता है।

- इन बॉण्ड को सामान्यतः पेंशन फंड और हेज फंड जैसे संस्थागत निवेशक खरीदते हैं, क्योंकि ये जटिल होते हैं तथा इनमें निवेश की न्यूनतम सीमा अधिक होती है।

- हाल के वर्षों में, विशेषकर वर्ष 2023 में कैट बॉण्ड के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली हेज फंड रणनीति बनने के बाद, ये रिटेल निवेशकों को भी आकर्षित करने लगे हैं।

- कार्य प्रणाली:

- प्रमुख विशेषताऐं:

- उच्च प्रतिफल: निवेशकों को नियमित सरकारी या कॉर्पोरेट बॉण्ड की तुलना में अधिक प्रतिफल मिलता है, क्योंकि वे मूलधन खोने के जोखिम को वहन करते हैं।

- विविधता: कैट बॉण्ड का जोखिम वित्तीय बाज़ार की गतिविधियों से संबंधित नहीं होता, जिससे पोर्टफोलियो में विविधता आती है।

- त्वरित पूंजी जुटाना: आपदा के बाद त्वरित भुगतान की सुविधा देता है, जिससे देरी से मिलने वाली सहायता या बजट पुनःआवंटन पर निर्भरता घटती है।

- बहु-वर्षीय कवरेज: सरकारों को कई वर्षों तक आपदा सुरक्षा प्रदान कर सकता है।

- राजकोषीय बफर: आपदा के बाद केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय व्यवस्था पर दबाव को कम करता है।

- निवेशक सतर्कता: बेहतर आपदा तैयारी और जोखिम न्यूनीकरण प्रौद्योगिकियों में निवेश को प्रोत्साहित करता है।

- वैश्विक प्रवृत्तियाँ: 1990 के दशक के अंत में शुरुआत के बाद से अब तक वैश्विक स्तर पर 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के कैट बॉण्ड जारी किये जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर वर्तमान में सक्रिय हैं।

भारत के लिये कटैस्ट्रफी बॉण्ड का महत्त्व क्या है?

- भारत, जो चक्रवातों, बाढ़ों और भूकंपों जैसी जलवायु-संबंधी आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, आपदा जोखिम वित्तपोषण में बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रहा है, क्योंकि बीमाकर्त्ता प्रीमियम बढ़ा रहे हैं या बाज़ार से बाहर हो रहे हैं।

- वित्त वर्ष 2021-22 से सरकार आपदा न्यूनीकरण के लिये प्रतिवर्ष 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित कर रही है, जिससे भारत विश्व बैंक या एशियाई विकास बैंक (ADB) जैसे मध्यस्थों के साथ साझेदारी में कैट बॉण्ड की संभावना तलाशने के लिये अच्छी स्थिति में है।

- भारत नेपाल, भूटान और भारत में भूकंप या भारत, बांग्लादेश तथा श्रीलंका को प्रभावित करने वाले चक्रवातों जैसे सीमा पार आपदा जोखिमों को शामिल करने के लिये दक्षिण एशियाई कैट बॉण्ड पहल का नेतृत्व कर सकता है।

- क्षेत्रीय दृष्टिकोण से जोखिम का प्रसार होगा, प्रीमियम लागत में कमी आएगी तथा भागीदार देशों में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति वित्तीय अनुकूलता बढ़ेगी।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रश्न. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से गैर-वित्तीय ऋण में सम्मिलित है? (2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (d) प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (c) प्रश्न. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, 'खुला बाज़ार प्रचालन' किसे निर्दिष्ट करता है? (2013) (a) अनुसूचित बैंकों द्वारा RBI से ऋण लेना उत्तर: (c) |

रैपिड फायर

भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क

स्रोत: द हिंदू

भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (Software Technology Parks of India- STPI) टियर 2 और 3 शहरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए समावेशी आईटी विकास को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक मेट्रो केंद्रों से आगे विस्तार कर रहा है।

- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति (National Policy on Software Product- NPSP) 2019 के तहत भारत के सबसे बड़े तकनीकी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिये सॉफ्टवेयर, व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन और उत्पाद नवाचार में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना है।

- STPI: वर्ष 1991 में स्थापित, STPI एक स्वायत्त सोसायटी है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है।

- इसकी स्थापना तत्कालीन इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग (अब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) के तहत सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (STP) और इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (EHTP) योजनाओं को लागू करने के लिये की गई थी।

- यह उच्च गति डेटा संचार, इनक्यूबेशन सुविधाएँ प्रदान करता है, तथा उद्यमिता केंद्र (Centres of Entrepreneurship- CoE) और नेक्स्ट जनरेशन इनक्यूबेशन स्कीम (Next Generation Incubation Scheme- NGIS) जैसी पहलों के माध्यम से पूरे भारत में स्टार्ट-अप्स को समर्थन प्रदान करता है।

- उपलब्धियाँ: वर्तमान में 67 केंद्रों का संचालन कर रहे STPI ने छोटे शहरों में स्टार्टअप्स और MSME को समर्थन देने के लिये 17 लाख वर्ग फुट का इनक्यूबेशन स्पेस बनाया है, जिनमें से 59 गैर-मेट्रो स्थानों पर हैं।

- वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल 200 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के सॉफ्टवेयर निर्यात में STPI-पंजीकृत इकाइयों का योगदान 110 अरब अमेरिकी डॉलर का था। लगभग 90 अरब अमेरिकी डॉलर विशेष आर्थिक क्षेत्र-आधारित कंपनियों से आए।

- STPI ने उत्पाद क्षेत्र में स्टार्ट-अप संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिये देश भर में 24 CoE बनाए हैं।

- वर्ष 2023 से STPI ने 1,500 स्टार्टअप, 800 बौद्धिक संपदा अधिकार (IPRs) और 2,000 से अधिक उत्पाद नवाचारों का समर्थन किया है।

रैपिड फायर

अस्त्र मिसाइल

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और भारतीय वायु सेना (IAF) ने स्वदेशी रूप से विकसित रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) सीकर के साथ स्वदेशी दृश्य सीमा से परे हवा-से-हवा मार करने वाली मिसाइल (BVRAAM) 'अस्त्र' का ओडिशा तट से सुखोई-30 MK-I लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।

BVRAAM अस्त्र:

- परिचय: अस्त्र भारत की पहली स्वदेशी दृश्य सीमा से परे हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल (BVRAAM) है, जिसे दुश्मन के विमानों को निशाना बनाने के लिये डिज़ाइन किया गया है ।

- यह मिसाइल DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) सीकर से सुसज्जित है, जो रडार की मदद से लक्ष्य का पता लगाने, उसे ट्रैक करने और लॉक करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे अंतिम चरण में उच्च सटीकता सुनिश्चित होती है।

- प्रमुख विशेषताएँ:

- अस्त्र भारत की पहली स्वदेशी दृश्य सीमा से परे हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल (BVRAAM) है, जो ध्वनि की गति से तेज़ और गतिशील लक्ष्यों को 100 किमी से अधिक दूरी और 20 किमी की ऊँचाई तक भेदने में सक्षम है।

- यह इनर्शियल नेविगेशन, मिड-कोर्स डेटा लिंक अपडेट्स और सक्रिय रडार होमिंग का उपयोग करती है तथा इसमें धुआँरहित ठोस ईंधन इंजन लगा है, जिससे इसकी गोपनीयता और भी बढ़ जाती है।

- मिसाइल में DRDO द्वारा विकसित सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) सीकर लगा है, जो इसे "फायर एंड फॉरगेट" (दागो और भूल जाओ) और "बड्डी लॉन्च मोड" (जिसमें एक विमान मिसाइल लॉन्च करता है और दूसरा मार्गदर्शन देता है) जैसी क्षमताएँ प्रदान करता है।

स्वदेशी माउंटेड गन सिस्टम (MGS):

- DRDO की व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (VRDE) ने पूरी तरह से स्वदेशी 155 मिमी/52 कैलिबर माउंटेड गन सिस्टम (MGS) विकसित किया है, जिसे मात्र 80 सेकंड में तैनात किया जा सकता है।

- MGS एक प्रकार की मोबाइल आर्टिलरी हथियार प्रणाली है, जिसमें बड़े कैलिबर की तोप (जैसे 155 मिमी हॉवित्जर) को अलग से खींचने के बजाय पहियों या ट्रैक वाले वाहन पर लगाया जाता है।

Su-30MKI:

- Su-30MKI एक दोहरे इंजन वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, जिसे रूस की सुखोई कंपनी ने विकसित किया है तथा भारतीय वायुसेना के लिये HAL (हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड) द्वारा निर्मित किया गया है।

- इसे वर्ष 2002 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। यह हवाई श्रेष्ठता (Air Superiority), ज़मीनी हमला, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और समुद्री हमलों जैसे कई अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। यह भारत के लड़ाकू विमान बेड़े की एक प्रमुख संपत्ति है।

और पढ़ें: अस्त्र मार्क-1 मिसाइल

रैपिड फायर

तालिस्मान सेबर अभ्यास 2025

स्रोत: द हिंदू

भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास तालिस्मन सेबर अभ्यास 2025 के 11वें संस्करण में भाग ले रहा है।

तालिस्मन सेबर अभ्यास 2025

- परिचय: वर्ष 2005 में शुरू किया गया और हर दो वर्ष में आयोजित किया जाने वाला तालिस्मन सेबर अभ्यास, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के रूप में शुरू हुआ और तब से यह एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास के रूप में विकसित हो गया है, जिसमें यूरोपीय भागीदारों के अलावा प्रमुख हिंद-प्रशांत भागीदार भी शामिल हैं।

- इस अभ्यास के 11वें और अब तक के सबसे बड़े संस्करण में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, जापान, फ्राँस, ब्रिटेन तथा अन्य 19 देशों के 35,000 से अधिक सैन्यकर्मी शामिल हैं, जो उन्नत बहुराष्ट्रीय समन्वय और क्षमता का प्रदर्शन करते हैं।

- क्वींसलैंड, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स और क्रिसमस द्वीप में आयोजित, पहली बार पापुआ न्यू गिनी में विस्तार के साथ, विस्तारित क्षेत्रीय सहभागिता को चिह्नित किया गया।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देना, सैन्य तत्परता, अंतर-संचालन, संयुक्त परिचालन क्षमता को बढ़ाना तथा सहयोगी राष्ट्रों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना को सुदृढ़ करना है।

- स्थान: ऑस्ट्रेलिया और अपतटीय स्थानों में कई रक्षा तथा गैर-रक्षा प्रशिक्षण क्षेत्रों में आयोजित किया गया।

- प्रमुख सैन्य गतिविधियाँ: इसमें लाइव-फायर ड्रिल, फील्ड प्रशिक्षण, जल-थल लैंडिंग, जमीनी बल युद्धाभ्यास, हवाई युद्ध, समुद्री संचालन और बल तैयारी अभ्यास शामिल हैं, जो संयुक्त युद्ध क्षमताओं को बढ़ाते हैं।

प्रमुख भारत-ऑस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास

- ऑसइंडेक्स (नौसैनिक), पिच ब्लैक (वायु), ऑस्ट्राहिंद (सैन्य) ।

प्रमुख भारत-अमेरिका सैन्य अभ्यास

- युद्ध अभ्यास (सैन्य), टाइगर ट्रायम्फ, कोप इंडिया (वायु) और वज्र प्रहार।

और पढ़ें: भारत के प्रमुख सैन्य अभ्यास, भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध

रैपिड फायर

मछलीपट्टनम बंदरगाह का पुनरुद्धार

स्रोत: बीएल

आंध्र प्रदेश का मछलीपट्टनम बंदरगाह कभी एक प्रमुख प्राचीन बंदरगाह शहर हुआ करता था। वर्तमान में एक ग्रीनफील्ड बंदरगाह के निर्माण के साथ इसका बड़े पैमाने पर पुनरुद्धार किया जा रहा है, जिसके 2026 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है।

- प्राचीन विरासत: मछलीपट्टनम को मसूलीपट्टनम या मैसोलिया के नाम से भी जाना जाता है, यह पहली शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में और संभवतः सातवाहन वंश (दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व - दूसरी शताब्दी ईस्वी) के दौरान एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ।

- इस बंदरगाह से रोम, चीन, फारस और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ व्यापार किया जाता था। इसके प्रमुख निर्यात में मसाले, कपास के वस्त्र, चीनी तथा हाथी शामिल थे।

- 1570 के दशक से, इब्राहिम कुली कुतुब शाह के शासनकाल में, मसूलीपट्टनम का व्यापार फला-फूला और 17वीं शताब्दी के अंत में अब्दुल्ला कुतुब शाह के शासन के दौरान चरम पर पहुँच गया।

- गोलकुंडा के अभिलेखों में इसे बंदर-ए-मुबारक (Bandar-i-Mubarak) कहा गया है। यह हैदराबाद से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ था, जिससे चिंट्ज़ (छपाईदार वस्त्र) समेत कई वस्तुओं का एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक निर्यात किया जाता था।

- 17वीं शताब्दी में यह पूर्वी भारत का एकमात्र बंदरगाह था, जिसकी पेगू (बर्मा), सियाम (थाईलैंड), बंगाल, मनीला, कोचीन, मेडागास्कर, चीन और मक्का जैसे केंद्रों से सीधा व्यापारिक संबंध था।

- गोलकुंडा के अभिलेखों में इसे बंदर-ए-मुबारक (Bandar-i-Mubarak) कहा गया है। यह हैदराबाद से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ था, जिससे चिंट्ज़ (छपाईदार वस्त्र) समेत कई वस्तुओं का एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक निर्यात किया जाता था।

- सांस्कृतिक विविधता: मछलीपट्टनम में मंगोल, तुर्क, फारसी, यहूदी, तमिल, डच, फ्राँसीसी और कई अन्य समुदायों का सांस्कृतिक संगम देखने को मिलता था।

- पतन के कारक: वर्ष 1867 में आए विनाशकारी चक्रवात (जिसमें लगभग 30,000 लोगों की मृत्यु हुई) और मुगल प्रशासन की उपेक्षा ने बंदरगाह को गंभीर नुकसान पहुँचाया। ब्रिटिश काल में अंतिम झटका तब लगा, जब उन्होंने अपना ध्यान मद्रास (वर्तमान चेन्नई) की ओर केंद्रित कर लिया।

- पुनरुद्धार: मंगिनापुडी में नया ग्रीनफील्ड बंदरगाह, जिसका निर्माण कार्य लगभग 50% पूरा हो चुका है, 2026 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है। इसे लैंडलॉर्ड मॉडल का उपयोग करते हुए एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) मछलीपट्टनम पोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत विकसित किया जा रहा है ।

- आर्थिक प्रभाव: बंदरगाह से निर्यात में कोयला, फार्मा, सीमेंट, उर्वरक और कंटेनर यातायात शामिल होंगे।

- तेलंगाना सरकार मछलीपट्टनम से जुड़ने के लिये एक ड्राय पोर्ट सुविधा और सीधा मालवाहक कॉरिडोर स्थापित करने पर कार्य कर रही है, जिससे क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

- बंदरगाह निर्माण की प्रगति के साथ स्थानीय समुदायों को भूमि की कीमतों में वृद्धि और रोज़गार के अवसरों से लाभ मिलने की संभावना है।

और पढ़ें: प्रधानमंत्री ने विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया

रैपिड फायर

"ट्रेड वॉच क्वार्टरली" का तीसरा संस्करण

स्रोत: पी.आई.बी.

नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) ने वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही (अक्तूबर से दिसंबर 2024) के लिये अपनी "ट्रेड वॉच क्वार्टरली" रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया। यह भारत के व्यापार रुझानों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिये "ट्रेड वॉच क्वार्टरली" रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- भारत का व्यापारिक एवं सेवा व्यापार प्रदर्शन:

- व्यापारिक निर्यात: भारत का व्यापारिक निर्यात वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में 3% बढ़कर 108.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।

- व्यापारिक आयात: आयात 6.5% बढ़कर 187.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

- सेवा अधिशेष: भारत का सेवा अधिशेष 52.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो सेवा निर्यात में 17% की वृद्धि के कारण संभव हुआ, जो वैश्विक स्तर पर भारत के सेवा क्षेत्र की बढ़ती ताकत को दर्शाता है।

- निर्यात संरचना: विमान, अंतरिक्ष यान और पुर्जों जैसे उच्च तकनीक उत्पादों में वर्ष-दर-वर्ष 200% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिससे भारत की निर्यात संरचना में और विविधता आई।

- विद्युत मशीनरी और हथियार/गोला-बारूद जैसे निर्यात तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 2014 से अब तक इनमें 10.6% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से वृद्धि हुई है।

- डिजिटल सेवाएँ: भारत वर्ष 2024 में डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं (DDS) के निर्यात में 269 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर है।

- अमेरिकी व्यापार नीति का भारत पर प्रभाव: इस तिमाही के संस्करण का विषयगत केंद्रबिंदु उभरती अमेरिकी व्यापार और टैरिफ संरचनाएँ तथा भारत की निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर उनके प्रभाव हैं। प्रमुख प्रतिस्पर्द्धियों की तुलना में भारत का सापेक्ष टैरिफ लाभ अमेरिकी बाज़ार में विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और विद्युत मशीनरी जैसे क्षेत्रों में बाज़ार हिस्सेदारी बढ़ाने का एक कार्यनीतिक अवसर प्रदान करता है। उभरते वैश्विक व्यापार परिवेश में नए व्यापार संयोजनों का लाभ उठाने के लिये बेहतर नीति-निर्माण की आवश्यकता है।

और पढ़ें: भारत की व्यापार गतिशीलता

रैपिड फायर

असम के राइनो हॉर्न का DNA प्रोफाइलिंग

स्रोत: द हिंदू

असम वन विभाग ने भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के सहयोग से 2,573 राइनो हॉर्न (गैंडे के सींगों) के नमूनों की DNA प्रोफाइलिंग पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य संरक्षण को सुदृढ़ करना और वन्यजीव अपराधों की जाँच को सशक्त बनाना है।

राइनो हॉर्न की DNA प्रोफाइलिंग:

- परिचय: शिकार-रोधी और संरक्षण प्रयासों के तहत, वर्ष 2021 में जब्त और स्वाभाविक रूप से मृत गैंडों के सींगों के सार्वजनिक दहन के दौरान सुरक्षित रखे गए राइनो हॉर्न (गैंडे के सींगों) के नमूनों की DNA प्रोफाइलिंग की जा रही है।

- ये नमूने मुख्यतः शिकार के मामलों में जब्त किये गए हॉर्न और प्राकृतिक मृत्यु से प्राप्त हुए हैं, जिनका काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में सत्यापन किया गया।

- आनुवंशिक विश्लेषण: नमूनों को भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII), देहरादून भेजा गया है, जहाँ पर RhoDIS (राइनो DNA इंडेक्स सिस्टम) भारत कार्यक्रम के अंतर्गत DNA विश्लेषण किया जा रहा है।

RhoDIS इंडिया:

- RhoDIS इंडिया, जिसे वर्ष 2016 में शुरू किया गया, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC), राइनो की आबादी वाले राज्य, भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) और WWF-India का एक सहयोगात्मक प्रयास है।

- इसका उद्देश्य वन्यजीव अपराध जाँच और वन हॉर्न राइनो के आनुवंशिक संरक्षण की योजना को समर्थन देने वाले राष्ट्रीय फोरेंसिक डेटाबेस में एकीकरण के लिये राइनो हॉर्न की व्यक्तिगत DNA प्रोफाइल बनाना है।

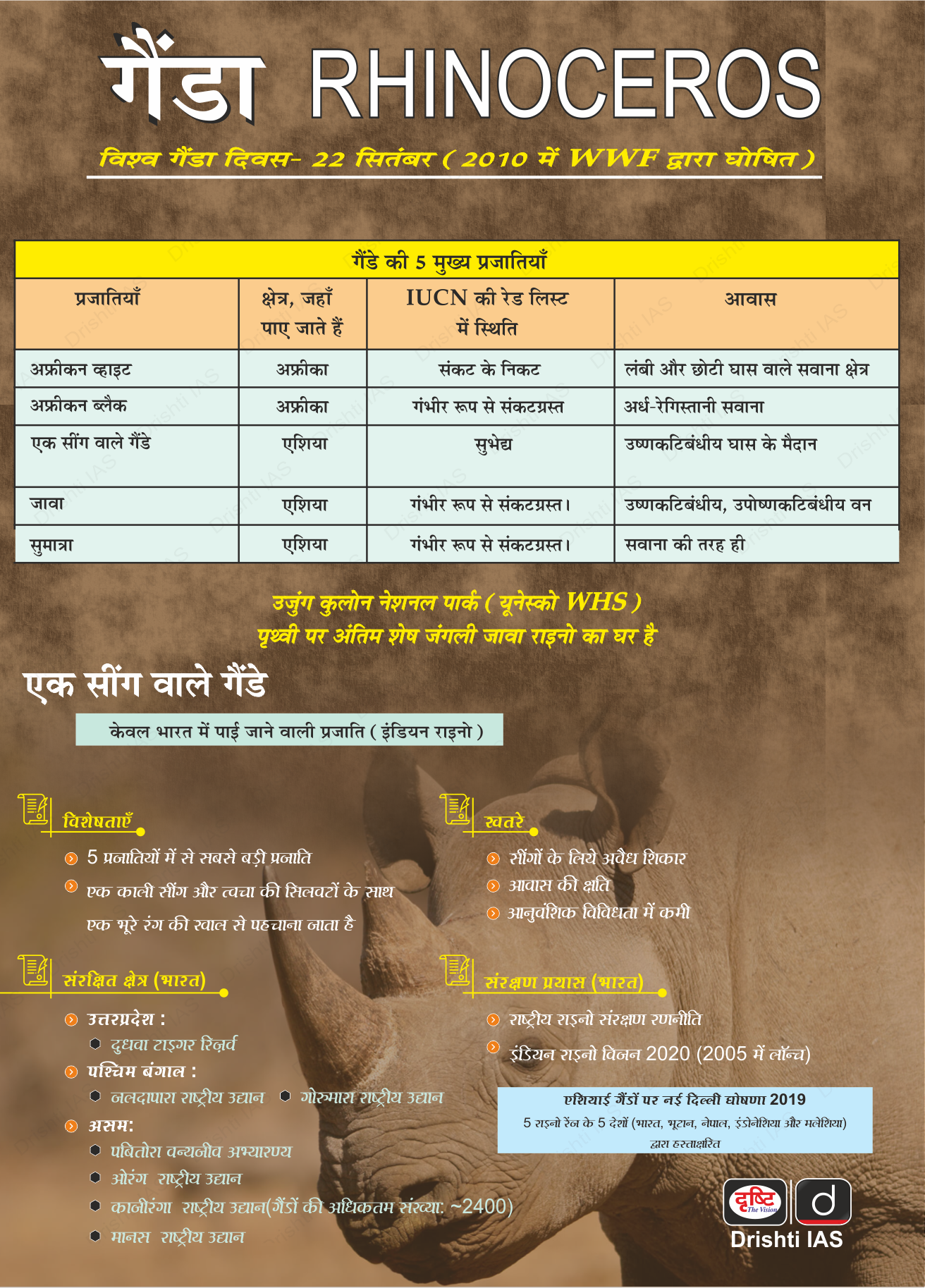

वन हॉर्न्ड राइनो (राइनोसेरस यूनिकॉर्निस):

- ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो (या भारतीय गैंडा) राइनो की सबसे बड़ी प्रजाति है, जिसकी पहचान 8 से 25 इंच लंबे काले हॉर्न और कवच जैसी त्वचा की परतों से होती है।

- यह सामान्यतः एकाकी जीवन जीता है और इसका घरेलू क्षेत्र (home range) एक-दूसरे से आंशिक रूप से मेल खाता है, लेकिन स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होता। यह एक चरने वाला शाकाहारी है, जो मुख्य रूप से घास, साथ ही पत्तियाँ, फल और जलीय पौधे खाता है।

- असम में विश्व की वन हॉर्न्ड राइनो की लगभग 80% आबादी पाई जाती है, जिसमें से केवल काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (1,300 वर्ग किमी) में ही 70% राइनो हैं (वर्ष 2022 के अनुसार)।

- निरंतर संरक्षण प्रयासों के कारण, 1980 के दशक से भारत के राइनो की आबादी में 170% की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2024 में लगभग 1,500 से बढ़कर 4,014 हो गई है।

और पढ़ें: स्टेट ऑफ द राइनो, 2023