अंतर्राष्ट्रीय संबंध

ब्रह्मपुत्र परियोजनाएँ: भारत-चीन जल तनाव

यह एडिटोरियल 29/07/2025 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित “China’s Construction of a Dam on the Brahmaputra: A Call for Stronger Action,” लेख पर आधारित है। इस लेख में यारलुंग त्सांगपो नदी (ब्रह्मपुत्र) पर चीन की जलविद्युत परियोजना से उत्पन्न गंभीर चिंताओं पर चर्चा की गई है, जो रेखांकित करते हैं कि भारत को इस परियोजना से उत्पन्न जोखिमों के प्रति अधिक मुखर और ठोस रणनीतिक रुख अपनाने की आवश्यकता है।

प्रिलिम्स के लिये:ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु जल संधि, भारत-बांग्लादेश गंगा जल समझौता, सियांग अपर जलविद्युत परियोजना मेन्स के लिये:भारत के लिये ब्रह्मपुत्र नदी का महत्त्व, चीन की जलविद्युत परियोजना का भारत पर प्रभाव। |

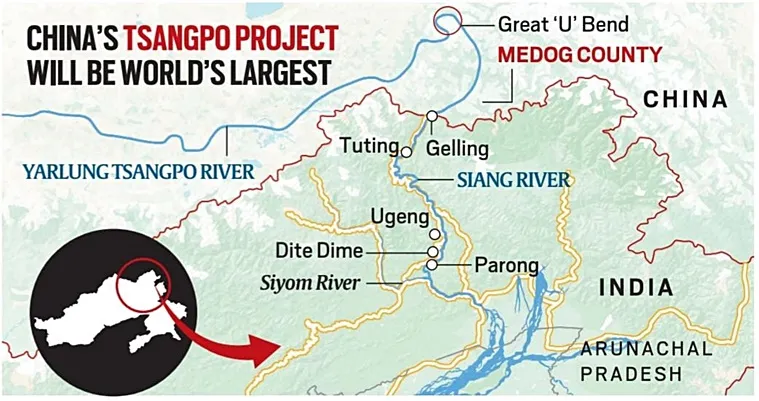

भारत की सीमा से मात्र 30 किलोमीटर दूर मेडॉग काउंटी में चीन द्वारा यारलुंग त्सांगपो नदी (तिब्बत में ब्रह्मपुत्र) पर विशाल जलविद्युत परियोजना का निर्माण भारत के लिये गंभीर चिंताएँ उत्पन्न करता है। यह परियोजना जल-आधिपत्य (Hydro-hegemony) की आशंकाओं को बढ़ाता है, जिससे ब्रह्मपुत्र के अधोप्रवाह को एकपक्षीय रूप से नियंत्रित करने, बाढ़ (वाटर बॉम्ब्स) के खतरों में वृद्धि और दीर्घकालिक पारिस्थितिक क्षरण जैसी चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। भारत की जल सुरक्षा और पूर्वोत्तर की आजीविका के लिये ब्रह्मपुत्र के महत्त्व को देखते हुए, इस तरह के एकतरफा विकास क्षेत्रीय स्थिरता एवं सीमा पार नदी प्रबंधन की मान्य परंपराओं के लिये प्रतिकूल सिद्ध हो सकते हैं।

भारत के लिये ब्रह्मपुत्र नदी का क्या महत्त्व है?

- जल सुरक्षा और कृषि: ब्रह्मपुत्र भारत, विशेषकर असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर राज्यों के लिये जीवन रेखा है। यह नदी इन राज्यों में सिंचाई, पेयजल एवं औद्योगिक उपयोग के लिये आवश्यक है।

- उदाहरण के लिये, असम का चाय उद्योग, जो विश्व के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है, नदी द्वारा निर्मित अनुकूल परिस्थितियों के कारण विकसित हो रहा है।

- ये क्षेत्र फसलों के लिये नदी के मौसमी प्रवाह पर निर्भर हैं, जो इसे भारत की खाद्य सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण बनाता है। जल प्रवाह में कोई भी व्यवधान कृषि उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।

- जलविद्युत उत्पादन: भारत ब्रह्मपुत्र पर, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश में, जलविद्युत परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जहाँ बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन की विशाल क्षमता है।

- ब्रह्मपुत्र बेसिन की प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं में अरुणाचल प्रदेश में लोअर सुबनसिरी, दिबांग, कामेंग और रंगनदी शामिल हैं।

- केवल सुबनसिरी जलविद्युत परियोजना से 2,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है, जो भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है।

- ब्रह्मपुत्र बेसिन की प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं में अरुणाचल प्रदेश में लोअर सुबनसिरी, दिबांग, कामेंग और रंगनदी शामिल हैं।

- पारिस्थितिक और जैवविविधता महत्त्व: ब्रह्मपुत्र नदी घाटियाँ महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों (जैसे: काजीरंगा, मानस) का गढ़ हैं।

- ब्रह्मपुत्र घाटी और आस-पास की निचली पहाड़ियों में अधिकतर पर्णपाती वन हैं।

- विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, माजुली, असम में ब्रह्मपुत्र में स्थित है।

- ब्रह्मपुत्र का गतिशील प्रवाह आर्द्रभूमि, गोखुर झीलों और घास-भूमियों का एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो प्रवासी पक्षियों एवं जलीय प्रजातियों (जिनमें लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन भी शामिल हैं) के लिये आवश्यक हैं।

- सामरिक महत्त्व: ब्रह्मपुत्र नदी, एक सीमापार-नदी होने के कारण, भारत और चीन दोनों के लिये सामरिक महत्त्व रखती है।

- यह भौगोलिक स्थिति दोनों देशों के बीच व्यापक भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में नदी के महत्त्व को बढ़ाती है।

- इस प्रकार, ब्रह्मपुत्र का सामरिक महत्त्व न केवल पर्यावरणीय है, बल्कि भारत-चीन संबंधों को आकार देने और सैन्य, राजनयिक एवं क्षेत्रीय सुरक्षा नीतियों को प्रभावित करने में एक शक्तिशाली कारक भी है।

- ब्रह्मपुत्र के उद्गम स्थल, तिब्बती पठार पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारत-चीन संबंधों में रणनीतिक टकराव का एक और आयाम प्रस्तुत करता है।

- यह भौगोलिक स्थिति दोनों देशों के बीच व्यापक भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में नदी के महत्त्व को बढ़ाती है।

- परिवहन और संपर्क: ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वोत्तर भारत के लिये एक प्रमुख जलमार्ग के रूप में कार्य करती है, जो विशेष रूप से असम और अरुणाचल प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में व्यापार एवं वाणिज्य को सुगम बनाती है।

- यह सड़क परिवहन का एक विकल्प प्रदान करती है, भीड़भाड़ को कम करती है और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देती है।

- सरकार राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का भी विकास कर रही है, जो ब्रह्मपुत्र को धुबरी से सदिया तक जोड़ता है, जिससे भारत के अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी अवसंरचना में वृद्धि होती है।

नोट: ब्रह्मपुत्र नदी के जल विज्ञान संबंधी आँकड़ों को साझा करने पर भारत और चीन के बीच समझौता जून, 2023 में समाप्त हो गया है।

- यद्यपि वर्ष 2006 से एक विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र (ELM) अस्तित्व में है, सहकारी समझौतों के तहत कोई भी संयुक्त परियोजनाएँ साकार नहीं हुई हैं तथा एक औपचारिक द्विपक्षीय संधि का अभाव है।

- दोनों ही देश अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के गैर-नौवहन उपयोग के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के पक्षकार नहीं हैं। हालाँकि, भारत सिंधु जल संधि के अनुसार न्यायसंगत उपयोग और कोई महत्त्वपूर्ण नुकसान न होने जैसे परंपरागत सिद्धांतों का पालन करता है, जबकि चीन ने इन मानदंडों के प्रति कम प्रतिबद्धता दिखाई है।

चीन की जलविद्युत परियोजना के भारत पर संभावित प्रभाव क्या हैं?

- पर्यावरणीय जोखिम और पारिस्थितिकी तंत्रों में व्यवधान: इससे ब्रह्मपुत्र के प्राकृतिक प्रवाह में परिवर्तन का खतरा है। तिब्बत में ग्लेशियरों के पिघलने, बर्फ पिघलने और वर्षा का सियांग नदी के जल में योगदान पहले से ही 25% से 35% के बीच होने का अनुमान है।

- इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश में 2000 में आई सियांग बाढ़ तिब्बत में ऊपरी हिस्से में भूस्खलन के कारण आई थी, जो इस क्षेत्र की भेद्यता को उजागर करती है।

- इस परियोजना के ‘रन-ऑफ-द-रिवर’ पहल होने के दावों के बावजूद, जल प्रवाह एवं तलछट के बहाव में परिवर्तन से पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचने की संभावना है।

- उदाहरण के लिये, मेकांग नदी पर चीन द्वारा विकसित छोटी जलविद्युत परियोजनाओं ने म्याँमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम को प्रभावित किया है।

- इसके अतिरिक्त, कैस्केड जलाशयों के निर्माण से ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और मत्स्य पालन बाधित हो सकता है, जो असम एवं अरुणाचल प्रदेश में लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करता है।

- इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश में 2000 में आई सियांग बाढ़ तिब्बत में ऊपरी हिस्से में भूस्खलन के कारण आई थी, जो इस क्षेत्र की भेद्यता को उजागर करती है।

- भूवैज्ञानिक और भूकंप-संबंधित जोखिम: चीन की परियोजना भूकंपीय क्षेत्र V (अत्यधिक जोखिम) में बनाई जा रही है।

- इस सुभेद्य, भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में जलाशयों और सुरंगों के निर्माण से भूकंप से उत्पन्न बाढ़ की चिंताएँ बढ़ जाती हैं।

- मेडॉग फॉल्ट (भ्रंश) और हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट (हिमालयी वाताग्रीय क्षेप) गंभीर भूवैज्ञानिक चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं जो निर्माण कार्य के सावधानीपूर्वक प्रबंधन न किये जाने पर आपदाओं का कारण बन सकती हैं।

- चीन की निर्माण गुणवत्ता में पहले भी कमियाँ देखी गई हैं (जैसे: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नीलम-झेलम परियोजना में), इसलिये इंजीनियरिंग प्रक्रिया में किसी भी तरह की त्रुटि की कोई संभावना नहीं है।

- इस सुभेद्य, भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में जलाशयों और सुरंगों के निर्माण से भूकंप से उत्पन्न बाढ़ की चिंताएँ बढ़ जाती हैं।

- भारत के जल-ऊर्जा क्षेत्र पर आर्थिक प्रभाव: दोनों देशों के बीच जल संसाधनों के लिये प्रतिस्पर्द्धा भारत की नदी से जलविद्युत ऊर्जा का दोहन करने की क्षमता को कम कर देगी, जिससे उसे अपनी भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिये वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर अधिक निर्भर रहना पड़ेगा।

- चीन की मेडॉग बाँध परियोजना के प्रत्युत्तर में, भारत अरुणाचल प्रदेश में अपर सियांग जलविद्युत परियोजना के विकास पर विचार कर रहा है, जिसका लक्ष्य 11,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करना है।

- बाँध निर्माण को लेकर बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा से जल विज्ञान रूपी हथियारों की होड़ शुरू होने का खतरा है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा हो सकता है।

- इसके अलावा, इस परियोजना को स्थानीय विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है, जो ऊर्जा आवश्यकताओं, पर्यावरणीय चिंताओं और सामुदायिक हितों के बीच जटिल संतुलन को उजागर करता है।

- विस्थापन और आंतरिक सुरक्षा का खतरा: इस बाँध से बाढ़ के मैदानों और नदी के पारिस्थितिक तंत्र में व्यापक बदलाव आने की संभावना है, जिससे असम, अरुणाचल प्रदेश एवं यहाँ तक कि बांग्लादेश के निचले इलाकों में बड़े पैमाने पर विस्थापन का खतरा है।

- माजुली द्वीप का 40% से अधिक भूभाग पहले ही अपरदन का शिकार हो चुका है तथा इस क्षेत्र के और क्षरण से विस्थापन बढ़ने एवं सामाजिक-आर्थिक कमज़ोरियों के बढ़ने की संभावना है।

- इसके अलावा, बांग्लादेश में बाढ़ के कारण सीमा पार से भारत में प्रवासन शुरू हो सकता है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों पर दबाव बढ़ेगा और जो आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को जन्म दे सकता है।

- इसके साथ ही, लंबे समय तक जल की कमी या बाढ़ में वृद्धि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आंतरिक अशांति को जन्म दे सकती है।

- कूटनीतिक पुनरुद्धार और विश्वास-निर्माण प्रयासों पर संभावित रोक: आक्रामक जलविद्युत विस्तार द्विपक्षीय विश्वास और लोगों के बीच संपर्क को पुनर्जीवित करने के हालिया प्रयासों को कमज़ोर कर रहा है।

- विवादित क्षेत्रों के निकट परियोजनाएँ एक संवेदनशील कूटनीतिक गतिरोध के दौरान नकारात्मक संकेत भेज रही हैं।

- हाल ही में, भारत और चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को पुनर्जीवित करने पर पुनः वार्ता शुरू की है। अगर जल विवाद जनता और राजनीतिक विश्वास को और कमज़ोर करते हैं, तो ऐसी पहल रुक सकती हैं।

ब्रह्मपुत्र बेसिन में अपने हितों की रक्षा के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- संयुक्त नदी आयोग (JRC) को मज़बूत करना: JRC, जो वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच नदी संबंधी मुद्दों पर चर्चाओं का संचालन करता है, का विस्तार करके इसमें चीन को भी शामिल किया जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाँधों जैसे महत्त्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना के विकास के संबंध में सभी तटवर्ती देशों से परामर्श किया जाए।

- भारत-बांग्लादेश का गंगा जल समझौता इस बात का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि जल संसाधनों के बँटवारे के लिये अंतर-सरकारी सहयोग को किस प्रकार संस्थागत बनाया जा सकता है।

- चीन को शामिल करने के लिये ऐसे अवसंरचना का विस्तार करने से एकतरफा कार्रवाइयों से जुड़े जोखिमों को कम किया जा सकता है।

- भारत ब्रह्मपुत्र बेसिन के लिये चीन के साथ एक सहयोगात्मक कार्यढाँचे को बढ़ावा देने के लिये सिंधु जल संधि जैसे मॉडलों की खोज कर सकता है।

- भारत-बांग्लादेश का गंगा जल समझौता इस बात का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि जल संसाधनों के बँटवारे के लिये अंतर-सरकारी सहयोग को किस प्रकार संस्थागत बनाया जा सकता है।

- जोखिमों को कम करने के लिये घरेलू तैयारी को बढ़ावा देना: भारत को ब्रह्मपुत्र तट पर उन्नत जल विज्ञान अध्ययन और निगरानी प्रणालियों में निवेश करना चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह जल प्रवाह, अपरदनात्मक प्रतिरूप एवं पर्यावरणीय प्रभाव का बेहतर आकलन कर सके।

- उपग्रह निगरानी, रिमोट सेंसिंग और वास्तविक काल निगरानी जैसी तकनीकों के माध्यम से इसे सुगम बनाया जा सकता है।

- उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना टिहरी बाँध बाढ़ नियंत्रण और जल आपूर्ति का प्रभावी प्रबंधन करता है, जो ब्रह्मपुत्र पर इसी तरह के बुनियादी अवसंरचना के लिये एक आदर्श प्रस्तुत करता है।

- इसके अलावा, राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण ने ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों को गंगा बेसिन से जोड़ने के लिये दो संपर्क मार्गों का प्रस्ताव दिया है, जिससे जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में अतिरिक्त जल का स्थानांतरण संभव हो सकेगा।

- एक निवारक उपाय (गैर-बाध्यकारी संकेत) के रूप में रणनीतिक नदी बुनियादी अवसंरचना: भारत नदी-तट के अधिकारों और रणनीतिक तैयारियों को प्रदर्शित करने के लिये बैराज एवं जलाशयों जैसी निचले इलाकों की बुनियादी अवसंरचनाओं को चुनिंदा रूप से प्राथमिकता दे सकता है तथा इन्हें पूरा कर सकता है।

- इन परियोजनाओं को उत्तेजक होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये एकतरफा ऊपरी नदी की कार्रवाई के जवाब में विश्वसनीय संकेत के रूप में काम करेंगी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य उकसावे का नहीं होना चाहिये, बल्कि एकपक्षीय उर्ध्वप्रवाही कार्रवाइयों के प्रत्युत्तर में एक विश्वसनीय संकेत देना होना चाहिये।

- यह सीधे टकराव के बिना भारत की वार्ता की स्थिति को मज़बूत करता है।

- अपर सियांग और दिबांग घाटी में ऐसी परियोजनाएँ ‘जल-रणनीतिक उत्तोलन’ बनाने की भारत की रणनीति का हिस्सा हो सकती हैं।

- निचले पड़ोसी देशों के साथ तकनीकी सहयोग को गहन करना: भारत बांग्लादेश, भूटान और यहाँ तक कि नेपाल के साथ संयुक्त बाढ़ मॉडलिंग, मौसमी जलविज्ञान पूर्वानुमान एवं आपातकालीन समन्वय प्रोटोकॉल पर काम कर सकता है।

- एक एकीकृत निम्न तटवर्ती समूह सामूहिक कूटनीतिक प्रभाव डाल सकता है और दक्षिण एशियाई जल-एकजुटता को बढ़ावा दे सकता है। यह क्षेत्रीय जलवायु अनुकूलन लक्ष्यों का भी समर्थन करता है।

- पर्यावरणीय गैर-सरकारी संगठनों के साथ जुड़ाव: सीमा पार नदियों पर ध्यान केंद्रित करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी भारत की चिंताओं के समाधान में सहायता कर सकती है। ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं को आगे बढ़ाने में भूमिका निभा सकते हैं।

- इंटरनेशनल रिवर्स एंड वेटलैंड इंटरनेशनल जैसे संगठनों ने उत्तरदायी बाँध निर्माण एवं बेसिन-व्यापी पारिस्थितिक नियोजन के लिये सफलतापूर्वक अनुशंसा की है।

- ऐसे समूहों के साथ जुड़कर, भारत पारिस्थितिक रूप से हानिकारक परियोजनाओं के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है और एक नियम-आधारित नदी प्रशासन मॉडल को बढ़ावा दे सकता है।

- दीर्घकालिक जल समुत्थानशीलता का निर्माण: रणनीतिक और कूटनीतिक उपायों के साथ-साथ, भारत को ब्रह्मपुत्र जैसी सीमा पार नदियों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिये अपने जल स्रोतों में विविधता लाने में निवेश करना चाहिये।

- वर्षा जल संचयन, विलवणीकरण और भूमिगत जल भंडारण जैसे वैकल्पिक जल स्रोत बहु-स्रोत जल सुरक्षा दृष्टिकोण में योगदान करते हैं, जिससे बाह्य जल विज्ञान संबंधी झटकों के विरुद्ध राष्ट्रीय समुत्थानशक्ति बढ़ती है।

- पूर्वोत्तर राज्यों में कुशल सिंचाई प्रणालियाँ विकसित करने से जल की कमी के प्रभाव को कम करने में सहायता मिल सकती है।

- इज़रायल की जल संरक्षण तकनीकें और विलवणीकरण संयंत्र जल-विहीन क्षेत्रों में भारत के लिये वैकल्पिक समाधान तलाशने के लिये आदर्श के रूप में काम कर सकते हैं।

निष्कर्ष

चीन की ब्रह्मपुत्र परियोजनाओं के प्रति भारत की प्रतिक्रिया में रणनीतिक तैयारी, पारिस्थितिक विवेक और सहयोगात्मक कूटनीति का समावेश होना चाहिये। बुनियादी अवसंरचना को सुदृढ़ करना, उन्नत तकनीकों का अंगीकरण और क्षेत्रीय साझेदारियों को बढ़ावा देना जल सुरक्षा एवं समुत्थानशीलता को बढ़ाएगा। समानता, अंतर-पीढ़ीगत न्याय और कोई व्यापक क्षति न होने के अपने दृष्टिकोण को आधार बनाकर तथा सतत् विकास लक्ष्य 6, संयुक्त राष्ट्र जलमार्ग सम्मेलन और सेंडाई फ्रेमवर्क जैसे वैश्विक कार्यढाँचों के साथ तालमेल बिठाकर, भारत इस जल विज्ञान संबंधी चुनौती को क्षेत्रीय स्थिरता, पर्यावरणीय प्रबंधन एवं सतत् विकास के अवसर में बदल सकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न. ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की जलविद्युत परियोजना के भारत पर पड़ने वाले प्रभावों का परीक्षण कीजिये। भारत अपने जल संसाधनों और क्षेत्रीय स्थिरता की रक्षा के लिये क्या कदम उठा सकता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. कभी-कभी समाचारों में आने वाला 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (Belt and Road Initiative)' किसके मामलों के संदर्भ में आता है? (2016) (a) अफ्रीकी संघ उत्तर: (d) मेन्सप्रश्न. चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सी.पी.ई.सी.) को चीन की अपेक्षाकृत अधिक विशाल 'एक पट्टी एक सड़क' पहल के एक मूलभूत भाग के रूप में देखा जा रहा है। सी.पी.ई.सी. का एक संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत कीजिये और भारत द्वारा उससे किनारा करने के कारण गिनाइये। (2018) |