जैव विविधता और पर्यावरण

छत्तीसगढ़ वन विभाग ने CFRR निर्देश वापस लिया

प्रिलिम्स के लिये:सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023, लघु वनोत्पाद, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान मेन्स के लिये:सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, वन प्रशासन और प्रबंधन |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ वन विभाग ने अपने उस निर्देश को वापस ले लिया, जिसमें उसने वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (Community Forest Resource Rights- CFRR) के कार्यान्वयन के लिये खुद को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया था।

- यह निर्देश सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR) को राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता (NWPC) 2023 के अनुरूप बनाने के लिये जारी किया गया था। इसने ग्राम सभाओं की अधिकारिता को कम करने का प्रयास किया, जिससे ज़मीनी स्तर पर तीव्र विरोध हुआ और अंततः इसे वापस ले लिया गया।

सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR) क्या हैं?

- परिचय: CFRR, FRA, 2006 की धारा 3(1)(i) के तहत एक प्रमुख प्रावधान है, जो वनों में रहने वाले समुदायों को अपने पारंपरिक वनों की रक्षा, पुन: उत्पन्न, संरक्षण और प्रबंधन करने का अधिकार देता है।

- CFRR की मुख्य विशेषताएँ:

- अधिकारों की मान्यता: CFRR अनुसूचित जनजातियों (ST) और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (Other Traditional Forest Dwellers- OTFD) को उस वन भूमि पर रहने, उपयोग करने तथा कृषि करने का कानूनी अधिकार देता है जिस पर वे निर्भर रहे हैं।

- शासकीय निकाय के रूप में ग्राम सभा: CFR अधिकार ग्राम सभाओं को वनों के प्रबंधन, संरक्षण और पुन: उत्पन्न के लिये कानूनी रूप से सशक्त बनाते हैं।

- ग्राम सभाएँ स्थानीय आवश्यकताओं जैसे आजीविका, पुनर्स्थापन और जैव विविधता पर केंद्रित वन प्रबंधन योजनाएँ तैयार करती हैं। इन्हें आधिकारिक योजनाओं के अनुरूप होना चाहिये, लेकिन उनके द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहिये, ताकि स्थानीय ज्ञान अनुकूल वन प्रबंधन का मार्गदर्शन कर सके।

- सतत् आजीविका: समुदाय बाँस, शहद, जड़ी-बूटियाँ आदि जैसे गैर-लकड़ी वन उत्पादों (NTFP) (लघु वनोत्पाद) एकत्र कर सकते हैं और बेच सकते हैं।

- महत्त्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावास (CWH): CFRR पारिस्थितिक संरक्षण को अधिकारों के साथ संतुलित करता है, तथा लोगों को अनुचित तरीके से विस्थापित किये बिना वन्यजीव संरक्षण सुनिश्चित करता है।

- वनों की कटाई, अवैध खनन और अन्य बाहरी खतरों को रोकने के लिये स्थानीय लोगों को सशक्त बनाना।

- महत्त्व:

- ऐतिहासिक विसंगति में सुधार: सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR) औपनिवेशिक काल की केंद्रीकृत वन प्रबंधन प्रणाली को चुनौती देता है, और स्थानीय समुदायों को अधिकार देकर उस ऐतिहासिक अन्याय को सुधारता है, जिसमें पारंपरिक स्थानीय संस्थाओं को हटा कर नौकरशाही आधारित वन विभागों को स्थापित किया गया था।

- संरक्षण को मज़बूत करना: राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों में वनों और जैव विविधता के प्रबंधन में पारंपरिक ज्ञान की भूमिका को मान्यता देता है।

- समुदायों को सशक्त बनाना: यह संरक्षण की शक्ति और ज़िम्मेदारी उन लोगों के हाथों में देता है जो वनों के सबसे निकट रहते हैं।

वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006

- परिचय: वन अधिकार अधिनियम, 2006 (अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य परंपरागत निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006) उन वन-निवासी अनुसूचित जनजातियों (ST) और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (OTFD) को वन अधिकार प्रदान करता है, जो पीढ़ियों से वनों में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास इसका कोई औपचारिक दस्तावेज़ी प्रमाण नहीं है।

- इसका उद्देश्य ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करना, भूमि तक सतत् पहुँच सुनिश्चित कर समुदायों को सशक्त बनाना और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देना है।

- यह अधिनियम ग्राम सभा की स्वीकृति के साथ जन-कल्याणकारी परियोजनाओं के लिये वन भूमि के रूपांतरण की प्रक्रिया को भी सरल बनाता है।

- मुख्य प्रावधान:

- स्वामित्व अधिकार: बाँस, झाड़-झंखाड़/ब्रुशवुड आदि लघु वन उपज (MFP) पर स्वामित्व प्रदान करता है।

- सामुदायिक अधिकार: चराई, मत्स्यन, जल संसाधनों तक पहुँच तथा परंपरागत रीति-रिवाजों की रक्षा जैसे अधिकार शामिल हैं।

- आवास अधिकार: आदिम जनजातीय समूहों और पूर्व-कृषि समुदायों के पारंपरिक आवास क्षेत्रों के अधिकारों की रक्षा करता है।

- सामुदायिक वन संसाधन (CFR): समुदायों को वनों का स्थायी प्रबंधन और पुनरुत्थान करने का अधिकार देता है, जिससे वे अपने वन संसाधनों को संरक्षित तथा पुनर्जीवित कर सकें।

राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता, 2023 क्या है तथा यह सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR) को किस प्रकार प्रभावित करती है?

- राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता, 2023: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की गई यह संहिता भारत में वैज्ञानिक वन प्रबंधन के लिये एक संशोधित रूपरेखा है।

- यह वर्ष 2004 और 2014 की पूर्व संहिताओं पर आधारित है, लेकिन इसमें एक अधिक समन्वित और अद्यतन दृष्टिकोण अपनाया गया है।

- इस संहिता का उद्देश्य राज्य वन विभागों को सतत् वन योजना में मार्गदर्शन देना है, जिसमें जैव विविधता संरक्षण, वन उत्पादकता, मृदा और जल प्रबंधन तथा सामाजिक-आर्थिक लाभों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

- CFRR प्रबंधन में NWPC को लेकर चिंताएँ:

- टॉप-डाउन एप्रोच: NWPC वनों पर वन विभाग का नौकरशाही प्रधान भूमिका को बढ़ावा देती है, जबकि वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA) के अनुसार इन वनों का प्रबंधन ग्राम सभाओं द्वारा किया जाना चाहिये।

- औपनिवेशिक लकड़ी-केंद्रित दृष्टिकोण: NWPC का मूल आधार औपनिवेशिक वानिकी प्रणाली पर आधारित है, जिसमें जैव विविधता संरक्षण और स्थानीय आजीविका की आवश्यकताओं की उपेक्षा करते हुए लकड़ी के दोहन को प्राथमिकता दी जाती है। यह दृष्टिकोण FRA के सामुदायिक आधारित प्रबंधन मॉडल से टकराता है, जिसका उद्देश्य ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना और वनों का सतत् संरक्षण एवं आजीविका को सुनिश्चित करना है।

- सामुदायिक ज्ञान की उपेक्षा: यह पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान और स्थानीय वन निवासियों के जीवन अनुभव को नज़रअंदाज़ करता है तथा इसके स्थान पर तकनीकी एवं आँकड़ों पर आधारित पद्धतियों को प्राथमिकता देता है।

- असंगत योजना निर्माण: NWPC की कठोर रूपरेखा तथा तकनीकी मांगें, सामुदायिक स्तर पर आवश्यक लचीली और संदर्भ-आधारित CFR योजनाओं के अनुकूल नहीं हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर वन शासन में देरी होती है।

- दुरुपयोग की संभावना: NWPC का उपयोग वन विभागों द्वारा CFR क्षेत्रों पर पुनः नियंत्रण स्थापित करने के लिये किया जा सकता है, जिससे ग्राम सभाओं की कानूनी स्वायत्तता कमज़ोर पड़ सकती है।

- जलवायु अनुकूलन में बाधा: NWPC के तहत बनाए गए स्थिर कार्य योजना जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितताओं के अनुरूप स्वयं को ढालने में असमर्थ रहती हैं, जबकि सामुदायिक नेतृत्व वाली CFR योजनाएँ अधिक अनुकूल और त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान कर सकती हैं

प्रभावी CFRR क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये कौन-से उपाय आवश्यक हैं?

- संस्थागत स्पष्टता और कानूनी अनुपालन: वन विभागों को ग्राम सभा की अधिकारिता को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिये। जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA), जो FRA का नोडल मंत्रालय है, को ग्राम सभाओं की स्वायत्तता की सक्रिय रूप से रक्षा करनी चाहिये और ऐसे किसी भी प्रयास का विरोध करना चाहिये जो NWPC 2023 जैसे अन्य माध्यमों से वन शासन को दोबारा केंद्रीकृत करने की दिशा में कानून को कमज़ोर करने का प्रयास करें।

- ग्राम सभाओं को वित्तीय और प्रशासनिक सहायता: ग्राम सभाओं के लिये वित्तीय और प्रशासनिक समर्थन: 15वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को प्रत्यक्ष वित्तीय हस्तांतरण (Direct Devolution) की सिफारिश की है।

- जिन ग्राम सभाओं के पास समुदायिक वन संसाधनों (CFR) के अधिकार हैं, उनके लिये वन संरक्षण और सतत् उपयोग हेतु एक विशिष्ट वित्तीय प्रावधान निर्धारित किया जाना चाहिये।

- हरित भारत मिशन (Green India Mission) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) जैसी योजनाओं में CFR प्रबंधन योजनाएँ तैयार करने और लागू करने के लिये समुदायों को प्रशिक्षित करने वाले मॉड्यूल शामिल किये जाने चाहिये।

- CFR योजना निर्माण का सरलीकरण और विस्तार: धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान CFR प्रबंधन योजनाओं के लिये एक संकेतक ढाँचा (Indicative Framework) प्रदान करता है।

- राज्यों को इसे अनुकूलन के साथ अपनाना चाहिये और अनुक्रियात्मक (Iterative) सीखने की प्रक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिये।

- डिजिटल मैपिंग और डैशबोर्ड: ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने डिजिटल मैपिंग के माध्यम से CFR क्षेत्रों में सफलता हासिल की है।

- राष्ट्रीय स्तर पर एक CFR डैशबोर्ड (जैसे PMAY या जल जीवन मिशन डैशबोर्ड) बनाया जाना चाहिये, जिससे CFR अधिकारों की मान्यता और कार्यान्वयन की निगरानी की जा सके।

- स्वतंत्र निगरानी: राज्य स्तर पर CFR कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जाना चाहिये, जिनमें आदिवासी नेता, पारिस्थितिकी विज्ञानी और कानूनी विशेषज्ञ शामिल हों।

- इन समितियों द्वारा शिकायतों की समीक्षा की जानी चाहिये ताकि कार्यावयन में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके।

- न्यायिक समर्थन: भारतीय वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत CFR अधिकारों को सर्वोच्चता प्राप्त है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने Wildlife First बनाम MoEFCC (2019) जैसे मामलों में स्पष्ट किया है।

- सर्विच्च न्यायालय (जैसे कि वाइल्डलाइफ फर्स्ट बनाम MoEFCC, 2019 के मामले में) ने FRA (वन अधिकार अधिनियम) के तहत अधिकारों की प्रधानता पर ज़ोर दिया है। न्यायपालिका को CFRR के प्रशासनिक रूप से कमज़ोर पड़ने के प्रयासों पर सतर्क निगरानी रखनी चाहिये।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न प्र. सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (Community Forest Resource Rights) के अंतर्गत वन शासकीय व्यवस्था में ग्राम सभा की भूमिका पर चर्चा कीजिये। नौकरशाही (ब्यूरोक्रेसी) के प्रतिरोध के संदर्भ में ग्राम सभाओं की स्वायत्तता को कैसे सशक्त किया जा सकता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है? (a) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उत्तर: (d) प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) |

मुख्य परीक्षा

ICAR की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में भूमिका

स्रोत: पीआईबी

चर्चा में क्यों?

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) 16 जुलाई, 2025 को अपना 97वाँ स्थापना दिवस मनाया, जो एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाता है और भारतीय कृषि को सशक्त बनाने तथा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में इसकी रूपांतरणकारी भूमिका को रेखांकित करता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)

- परिचय: यह भारत में कृषि, बागवानी, पशु विज्ञान और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन तथा प्रबंधन के लिये सर्वोच्च निकाय है।

- इसकी स्थापना 16 जुलाई, 1929 को सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत एक पंजीकृत संस्था के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

- कार्यप्रणाली: यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE) के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करता है।

- ICAR विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय कृषि प्रणालियों में से एक है, जिसके अंतर्गत पूरे भारत में 113 अनुसंधान संस्थान और 74 कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत हैं।

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में ICAR की भूमिका की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- कृषि विकास एवं खाद्य सुरक्षा: ICAR ने वर्ष 1950-51 से 2021-22 तक खाद्यान्न (6.21x), बागवानी (11.53x), मछली (21.61x), दुग्ध (13.01x) तथा अंडे (70.74x) के उत्पादन को बढ़ाकर हरित क्रांति और खाद्य सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- वर्ष 2024–25 में भारत ने अब तक का सबसे अधिक 353.95 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन किया। साथ ही भारत विश्व में सबसे बड़ा धान और दुग्ध उत्पादक बन गया है, जबकि गेहूँ, बागवानी तथा मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।

- अनुसंधान उत्कृष्टता और नवाचार: ICAR ने 679 फसल किस्में विकसित कीं (जिसमें 27 जैव-संवर्धित शामिल हैं), विश्व की पहली दो जीन-संपादित धान की किस्में पेश कीं और 50,000 करोड़ रुपए के बासमती निर्यात में 90% का योगदान दिया।

- इससे 115.3 मीट्रिक टन गेंहूँ उत्पादन (ICAR किस्मों के अंतर्गत 85%) बढ़ा तथा दलहन एवं तिलहन उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई ।

- बागवानी, मत्स्य पालन, पशुधन और इंजीनियरिंग में उन्नति: 83 बागवानी किस्में, 2,950+ टन प्रजनक बीज और 22 लाख रोपण सामग्री विकसित की गई।

- इसने सुपर-इंटेंसिव झींगा पालन, 7 मत्स्य प्रजातियों के लिये प्रजनन प्रोटोकॉल, 10 पशुधन नस्लों का पंजीकरण, 2 मुर्गी की किस्मों का विमोचन तथा 45 नई कृषि-मशीनों को तैनात करना शुरू किया, जिससे खेत पर दक्षता और स्थिरता में वृद्धि हुई।

- जलवायु-स्मार्ट और संसाधन प्रबंधन पहल: नेशनल सोइल स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी की स्थापना की गई, 35 अच्छे कृषि अभ्यास (GAP) तथा 10 फसल प्रणालियों के लिये जैविक खेती मॉडल विकसित किये गए, ओडिशा में कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया गया और चावल की खेती में मीथेन उत्सर्जन को 18% तक कम करने वाले एक माइक्रोबियल कंसोर्टियम का नवाचार किया गया।

- क्षमता निर्माण, शिक्षा और विस्तार: कृषि शिक्षा पर 6वीं डीन समिति की रिपोर्ट को लागू किया गया, पीएम-वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (PM-ONOS) योजना शुरू की गई।

- इसने आसियान फेलोशिप प्रदान की और कर्मयोगी जन सेवा के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया। ICAR ने 18.57 लाख किसानों को प्रशिक्षण दिया, 4.19 करोड़ मोबाइल परामर्श जारी किये तथा पराली जलाने की घटनाओं में 80% की कमी लाने में मदद की।

- वैश्विक सहयोग और रणनीतिक पहल: आसियान, सार्क, जी-20, क्वाड, ब्रिक्स आदि के साथ संबंधों को मज़बूत किया, 9 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये, अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर परामर्श समूह (CGIAR) तथा शुष्क क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICARDA) जैसे मंचों में भाग लिया।

- इसने ग्लोबल सेंटर ऑन मिलेट्स (श्री अन्न), स्वच्छ पौध कार्यक्रम, राष्ट्रीय जीन बैंक, महर्षि पहल और 40 फसलों में जीनोम संपादन जैसे परिवर्तनकारी कार्यक्रम भी शुरू किये, जिससे भारत को अगली पीढ़ी के कृषि-अनुकूलन के लिये तैयार किया गया।

भारत में कृषि को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख पहल क्या हैं?

- ऋण एवं वित्तीय सहायता:

- फसल बीमा:

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY): बुवाई से पूर्व से लेकर कटाई के बाद तक फसल के नुकसान को कवर करती है।

- पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS): मौसम संबंधी जोखिमों को कवर करती है।

- मशीनीकरण एवं अवसंरचना:

- कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (एसएमएएम) : फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों (एफएमटीटीआई) के माध्यम से उपकरण प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।

- कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ): फसलोपरांत अवसंरचना के लिये ऋण (3% तक ब्याज अनुदान) प्रदान करता है, 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिये ब्याज दर 9% तक सीमित है।

- अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी:

- राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र (NRCM): मखाना प्रसंस्करण मशीनें विकसित कीं और 24 उद्यमों को सहायता प्रदान की।

- परियोजना विस्तार: AI चैटबॉट, एग्रीस्टैक और किसानों की वास्तविक समय की प्रतिक्रिया को एकीकृत करने वाला एकीकृत डिजिटल कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र।

- ग्रामीण कृषि मौसम सेवा (GKMS): यह 130 एग्रोमेट फील्ड यूनिट्स और मेघदूत तथा मौसम जैसे ऐप्स के माध्यम से मौसम संबंधी परामर्श प्रसारित करती है।

- जैविक एवं सतत् कृषि:

- जैविक खेती समूहों को बढ़ावा देने के लिये परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)।

- प्रति बूॅंद अधिक फसल (PDMC) छोटे/सीमांत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर प्रणाली) के लिये सब्सिडी प्रदान करती है।

- संस्थागत समर्थन और विकेंद्रीकरण:

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)

- कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA): विकेंद्रीकृत कृषि विस्तार सेवाओं को मज़बूत करती है।

- सामूहिकीकरण एवं बाज़ार पहुँच:

- पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा:

- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY) किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान करती है।

- कौशल विकास और शिक्षा

- कृषि विज्ञान केंद्र (KVK)

- ग्रामीण युवाओं का कौशल प्रशिक्षण (STRY): कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में 7 दिवसीय अल्पकालिक प्रशिक्षण।

- स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम: कृषि छात्रों के लिये कौशल-उन्मुख प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और ग्रामीण अनुभव।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. जलवायु-अनुकूल कृषि (क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर) के लिये भारत की तैयारी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) प्रश्न. भारत में, निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? (2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1,2 और 5 उत्तर: (c) |

शासन व्यवस्था

जनरेटिव AI और कॉपीराइट से संबंधित मुद्दे

प्रिलिम्स के लिये:कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कॉपीराइट का उल्लंघन, ChatGPT, DU फोटोकॉपी केस (ऑक्सफोर्ड बनाम रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्विसेज, 2016) मेन्स के लिये:कॉपीराइट का उल्लंघन और AI का उपयोग, AI-जनरेटिव कार्यों के संदर्भ में उचित उपयोग और परिवर्तनकारी उपयोग |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

ChatGPT और Gemini जैसे जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की तेज़ी से बढ़ती प्रगति ने कॉपीराइटेड सामग्री के उपयोग को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न कर दी हैं, जिससे बौद्धिक संपदा अधिकारों, लेखकीयता, डीप फेक और एथिकल AI गवर्नेंस से जुड़े महत्त्वपूर्ण विमर्श सामने आए हैं।

- ये विकास पारंपरिक कानूनी और नैतिक ढाँचों को चुनौती देते हैं तथा इनके लिये त्वरित ध्यान देने की आवश्यकता है।

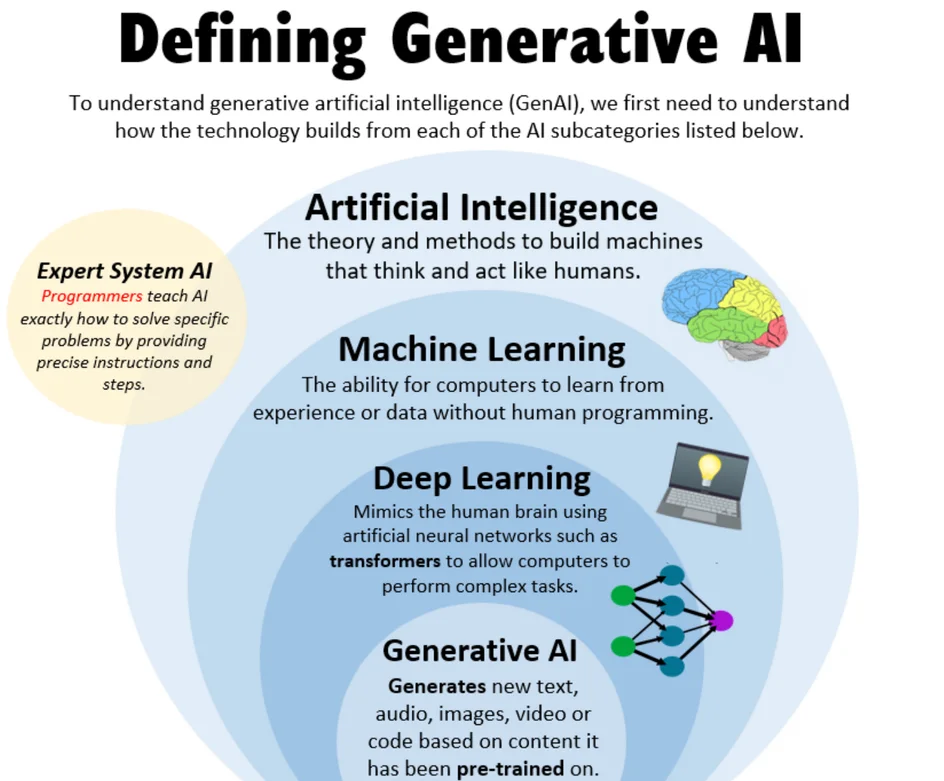

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्या है?

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) शब्द की परिकल्पना सबसे पहले जॉन मैकार्थी ने वर्ष 1956 में की थी। यह व्यापक रूप से उन क्षमताओं को दर्शाता है, जिनके माध्यम से मशीनें ऐसे कार्य कर सकती हैं, जो सामान्यतः मानवीय बुद्धिमत्ता की मांग करते हैं, जैसे कि सीखना, तार्किकता और समस्याओं का समाधान करना आदि।

- जनरेटिव AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में एक प्रमुख प्रगति है, जो मशीनों को मूल सामग्री (जैसे कि पाठ, चित्र, संगीत, कोड और वीडियो) बनाने में सक्षम बनाती है। यह बड़े डाटासेट जैसे किताबें, वेबसाइटें और डिजिटल आर्ट से सीखकर कार्य करता है।

- उदाहरण: प्राकृतिक भाषा निर्माण के लिये ChatGPT, Gemini और Claude, चित्र निर्माण के लिये DALL·E और Midjourney तथा संगीत रचना के लिये AIVA और Amper Music।

AI जनित सामग्री से संबंधित प्रमुख कॉपीराइट चुनौतियाँ क्या हैं?

- AI द्वारा कॉपीराइटेड सामग्री की नकल: AI मॉडल को प्रशिक्षित करने और उसके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिये विशाल डाटासेट की आवश्यकता होती है, जिनमें अक्सर कॉपीराइट के अंतर्गत आने वाले पाठ, चित्र और संगीत शामिल होते हैं। इससे यह चिंता उत्पन्न होती है कि AI जब मूल कृतियों के रचनात्मक तत्त्वों की नकल या पुनरुत्पादन करता है तो वह अनधिकृत उपयोग की श्रेणी में आ सकता है।

- हालाँकि AI सीधे किसी रचना को हूबहू पुनरुत्पादित नहीं करता, फिर भी उसके आउटपुट मूल संरक्षित सामग्री से काफी हद तक मिलते-जुलते हो सकते हैं, जिससे संभावित कॉपीराइट के उल्लंघन की स्थिति उत्पन्न होती है।

- फेयर यूज़ और ट्रांसफॉर्मेटिव यूज़: फेयर यूज़ सिद्धांत कुछ सीमित स्थितियों में कॉपीराइटेड सामग्री के उपयोग की अनुमति देता है, जैसे अनुसंधान, शिक्षा या आलोचनात्मक टिप्पणियों के लिये। अमेरिका में यह चार आधारों पर निर्भर करता है:

- प्रयोजन (Purpose)

- कृति की प्रकृति (Nature)

- उपयोग की गई मात्रा (Amount Used)

- बाज़ार पर प्रभाव (Market Impact)

- टेक कंपनियाँ यह दावा करती हैं कि AI प्रशिक्षण “ट्रांसफॉर्मेटिव यूज़” की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह नए प्रकार की अभिव्यक्ति, अर्थ या उपयोगिता जोड़ता है। इसे “नॉन-एक्सप्रेसिव यूज़” भी कहा जाता (यानी कि मूल अभिव्यक्तिपूर्ण तत्त्वों की प्रत्यक्ष नकल नहीं की जाती) है।

- बार्ट्ज बनाम एन्थ्रोपिक (Claude AI) मामले में एक अमेरिकी न्यायालय ने पायरेटेड किताबों पर AI प्रशिक्षण को 'फेयर यूज़' मानते हुए इज़ाजत दी, लेकिन डेटा संग्रहण (स्टोरेज़) के लिये दायित्व को स्वीकार किया।

- सिल्वरमैन बनाम मेटा (LLaMA AI) मामले में बाज़ार क नुकसान नहीं पाया गया, लेकिन न्यायालय ने रचनाकारों के मुआवज़े के लिये ढाँचे बनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, जो बदलते कानूनी मानकों को रेखांकित करता है।

- AI, रचनात्मकता और कानूनी दायित्व: AI, मशीन द्वारा पूर्णतः निर्मित सामग्री (AI-generated works) और मानव-निर्मित पर AI-सहायित सामग्री (AI-assisted works) के माध्यम से कॉपीराइट मानदंडों को पुनर्परिभाषित कर रहा है।

- AI सहायता प्राप्त सामग्री का स्वामित्व मनुष्यों के पास होता है, लेकिन पूरी तरह AI द्वारा निर्मित कृतियाँ लेखन और स्वामित्व से जुड़े कई अनसुलझे प्रश्न उठाती हैं।

- कॉपीराइट उल्लंघन के मामलों में कानूनी ज़िम्मेदारी डेवलपर, उपयोगकर्त्ता या प्लेटफॉर्म में से किसकी होगी, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है।

भारत में AI जनित सामग्री की कानूनी स्थिति क्या है?

- भारत में AI जनित सामग्री की कानूनी स्थिति:

- AI जनित सामग्री के लिये कानूनी बाधाएँ: भारतीय कानून वर्तमान में गैर-मानवीय लेखन को मान्यता नहीं देता है। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 AI और उसके डेवलपर्स को छोड़कर, केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को ही लेखन का अधिकार देता है। परिणामस्वरूप महत्त्वपूर्ण मानवीय योगदान के बिना AI जनित कार्य संरक्षित नहीं हैं।

- इसके अतिरिक्त AI प्रशिक्षण हेतु कॉपीराइट सामग्री का उपयोग कानूनी रूप से अस्पष्ट क्षेत्र बना हुआ है तथा इसके लिये कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

- जबकि धारा 52 "अनुसंधान" के लिये कुछ उपयोगों की अनुमति देती है, लेकिन AI प्रशिक्षण हेतु इसकी प्रयोज्यता का परीक्षण भारतीय न्यायालयों में नहीं किया गया है।

- AI सहायता प्राप्त कार्यों के लिये संरक्षण: जब कोई मानव रचनात्मक उपकरण के रूप में AI का उपयोग करता है तो उत्पन्न सामग्री सुरक्षित हो सकती है और ऐसे मामलों में लेखकत्व मानव के पास होता है, ठीक वैसे ही जैसे पारंपरिक कार्य जो डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके बनाए जाते हैं।

- AI जनित सामग्री के लिये कानूनी बाधाएँ: भारतीय कानून वर्तमान में गैर-मानवीय लेखन को मान्यता नहीं देता है। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 AI और उसके डेवलपर्स को छोड़कर, केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को ही लेखन का अधिकार देता है। परिणामस्वरूप महत्त्वपूर्ण मानवीय योगदान के बिना AI जनित कार्य संरक्षित नहीं हैं।

- भारतीय कॉपीराइट कानून के तहत उचित उपयोग प्रावधान: कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 52 उल्लंघन के अपवादों को रेखांकित करती है, जिनमें शामिल हैं:

- निजी या व्यक्तिगत उपयोग, जिसमें अनुसंधान या शिक्षा शामिल है

- किसी भी कार्य की आलोचना या समीक्षा

- वर्तमान घटनाओं या सार्वजनिक व्याख्यानों की रिपोर्टिंग

- न्यायिक कार्यवाही के लिये पुनरुत्पादन

- डिजिटल प्रसारण या लिंकिंग के दौरान अस्थायी या आकस्मिक संग्रहण।

- ये अपवाद निष्पक्ष व्यवहार के सिद्धांत का निर्माण करते हैं, जो अमेरिका के निष्पक्ष उपयोग सिद्धांत के समान है।

- कॉपीराइट सामग्री के उपयोग के संबंध में न्यायिक व्याख्या:

- सिविक चंद्रन बनाम अम्मिनी अम्मा (1996): केरल उच्च न्यायालय ने यह माना कि पैरोडी उल्लंघन नहीं है तथा इसके लिये 3 कारक परीक्षण स्थापित किया गया, जिसमें प्रयुक्त सामग्री की मात्रा/मूल्य, उपयोग का उद्देश्य और बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा की संभावना शामिल थी।

- ईस्टर्न बुक कंपनी बनाम डी.बी. मोदक (2008): सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि असंशोधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र (पब्लिक डोमेन) में आते हैं और उन पर कॉपीराइट लागू नहीं होता, लेकिन प्रकाशकों द्वारा किये गए संपादकीय संशोधन कॉपीराइट के अंतर्गत आते हैं, यदि वे कौशल और निर्णय के माध्यम से मौलिकता प्रदर्शित करते हैं।

- न्यायालय ने "स्वेट ऑफ द ब्रो" के सिद्धांत को खारिज कर दिया और "कौशल और निर्णय" परीक्षण को अपनाया, जो भारतीय कॉपीराइट कानून के तहत मौलिकता की सीमा पर एक महत्त्वपूर्ण न्यायिक व्याख्या को चिह्नित करता है।

- इंडिया टीवी बनाम यशराज फिल्म्स (2012): दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में विशेष रूप से कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम, 2012 के बाद सिनेमाटोग्राफिक और संगीत कार्यों के लिये निष्पक्ष व्यवहार का विस्तार किया, जिसमें विकलांगों की पहुँच और गैर-वाणिज्यिक सार्वजनिक उपयोग हेतु अपवाद शामिल थे।

- DU फोटोकॉपी केस (ऑक्सफोर्ड बनाम रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्विसेज, 2016): दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शैक्षणिक उपयोग के लिये पुस्तक अंशों की फोटोकॉपी करना उचित व्यवहार है तथा ज्ञान तक पहुँच और सार्वजनिक हित को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया।

- तुलनात्मक एवं विकासशील रूपरेखाएँ: भारतीय न्यायालय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 52 के अंतर्गत उचित व्यवहार की व्याख्या करने के लिये अमेरिकी उचित उपयोग कारकों पर तेज़ी से निर्भर हो रहे हैं, जिसमें उपयोग का उद्देश्य और चरित्र, कॉपीराइट किये गए कार्य की प्रकृति, मात्रा तथा सारभूतता, बाज़ार प्रभाव एवं परिवर्तनकारी स्वभाव शामिल हैं।

- हालाँकि, भारत में “महत्त्वपूर्ण अंश” की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, जिससे न्यायिक विवेकाधिकार के आधार पर प्रत्येक मामले में निष्पक्ष उपयोग का निर्धारण किया जाता है।

- एक TRIPS-अनुपालन राष्ट्र के रूप में, भारत TRIPS समझौते के अनुच्छेद 13 के अनुरूप बनने का प्रयास करता है, जो यह अनिवार्य करता है कि कॉपीराइट से संबंधित अपवाद ऐसे न हों जो किसी कृति के सामान्य व्यावसायिक उपयोग में बाधा डालें या अधिकार धारक के हितों को अनुचित रूप से प्रभावित करें।

- नीतिगत विकास: वाणिज्य मंत्रालय की वर्ष 2025 समिति भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की समीक्षा कर रही है, ताकि डिजिटल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से संबंधित खामियों को दूर किया जा सके।

AI-जनित सामग्री के लिये वैश्विक तुलनात्मक दृष्टिकोण:

- संयुक्त राज्य अमेरिका (US): कॉपीराइट केवल तभी दिया जाता है, जब उसमें पर्याप्त मानवीय रचनात्मकता हो (थेलर बनाम पर्लमटर, 2023)। केवल AI द्वारा बनाई गई कृतियाँ कॉपीराइट सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आतीं।

- यूरोपीय संघ (European Union): AI अधिनियम 2024 में प्रशिक्षण डेटा की पारदर्शिता को अनिवार्य किया गया है। AI-निर्गत कृतियों के लिये एक विशिष्ट अधिकार (Sui generis right) पर चर्चा जारी है। हालाँकि वर्ष 2019 का कॉपीराइट निदेश इस विषय पर सीधे प्रावधान नहीं करता।

- चीन: बीजिंग इंटरनेट कोर्ट ने मुख्यभूमि चीन में पहली बार ऐसा निर्णय दिया, जिसमें यह स्वीकार किया गया कि AI सॉफ्टवेयर 'स्टेबल डिफ्यूज़न' की सहायता से बनाई गई एक तस्वीर को कॉपीराइट कानून के तहत संरक्षित कलाकृति माना जा सकता है।

- कोर्ट ने इस तर्क पर ज़ोर दिया कि AI उपकरणों के उपयोग के बावजूद उस रचना में मौलिकता और मानव सर्जक का बौद्धिक योगदान मौजूद है।

- यूनाइटेड किंगडम: कॉपीराइट, डिज़ाइन और पेटेंट अधिनियम, 1988 की धारा 9(3) कंप्यूटर-जनित कृतियों (Computer-Generated Works) के लिये मानव लेखक के बिना भी कॉपीराइट की अनुमति देती है तथा ऐसे मामलों में "आवश्यक व्यवस्थाएँ करने वाले व्यक्ति" को लेखक माना जाता है। हालाँकि ऐसी कृतियों को नैतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते और यह प्रावधान कानूनी अस्पष्टताओं तथा सीमित न्यायिक व्याख्या के कारण शायद ही कभी लागू किया जाता है।

नोट

- वर्ष 2021 में दक्षिण अफ्रीका पहला देश बना, जिसने एक मशीन-जनित कृति को पेटेंट प्रदान किया और AI प्रणाली DABUS को फ्रैक्टल ज्यामिति पर आधारित एक फूड कंटेनर डिज़ाइन के आविष्कारक के रूप में मान्यता दी।

आगे की राह

- विधिक अद्यतन और न्यायसंगत उपयोग का आकलन: AI से संबंधित चुनौतियों जैसे प्रशिक्षण डेटा के उपयोग और एल्गोरिदमिक पुनरुत्पादन से निपटने के लिये भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 को AI-विशेष प्रावधानों के साथ अपडेट किया जाना चाहिये।

- इसके अतिरिक्त न्यायालय न्यायसंगत उपयोग के मूल्यांकन के लिये एक संरचित दृष्टिकोण अपना सकते हैं, जैसे कि केरल उच्च न्यायालय द्वारा सिविक चंद्रन बनाम सी. अम्मिनी अम्मा (1996) में उल्लिखित चार-कारक परीक्षण (4-factor test) को लागू करना, जिससे भारत की रूपरेखा अमेरिका के न्यायसंगत उपयोग मानकों के और अधिक निकट आ सके।

- डेटा शासन और अनुपालन: AI प्रशिक्षण के लिये डेटा उपयोग की स्पष्ट नीतियाँ बनाना आवश्यक है, जिनमें निगरानी तंत्र, ऑडिट ट्रेल्स और AI कंपनियों में अनिवार्य अनुपालन अधिकारी शामिल हों, ताकि कॉपीराइट मानकों तथा नैतिक डेटा प्रबंधन का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

- संतुलित नवाचार और अधिकार संरक्षण: नवाचार और कॉपीराइट सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने हेतु एक बहु-हितधारक नियामक ढाँचे का विकास किया जाना चाहिये। इसमें सामूहिक लाइसेंसिंग मॉडल को सक्षम बनाना और सामग्री निर्माताओं को उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करना शामिल है।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानक निर्धारण: भारत को AI के लिये समन्वित कॉपीराइट नियमों को आकार देने और जनरेटिव तकनीकों के लिये वैश्विक नैतिक एवं कानूनी मानकों के निर्माण में योगदान देने हेतु WIPO जैसे वैश्विक मंचों पर सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिये।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. कॉपीराइट कानूनों के संबंध में जनरेटिव AI द्वारा उत्पन्न प्रमुख कानूनी और नैतिक चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। उपयुक्त नियामक उपाय सुझाएँ। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)मेन्सप्रश्न. वैश्वीकृत संसार में, बौद्धिक संपदा अधिकारों का महत्त्व हो जाता है और वे मुकद्दमेबाज़ी का एक स्रोत हो जाते हैं। कॉपीराइट, पेटेंट और व्यापार गुप्तियों के बीच मोटे तौर पर विभेदन कीजिये। (2014) |

शासन व्यवस्था

वैश्विक शिपिंग का डीकार्बोनाइज़ेशन

प्रिलिम्स के लिये:ग्रीनहाउस गैस, तरलीकृत प्राकृतिक गैस, ग्रीन मेथनॉल, हरित अमोनिया, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, मेन्स के लिये:भारत का हरित बंदरगाह और शिपिंग अवसंरचना विकास, समुद्री उत्सर्जन में कमी लाने में भारत की भूमिका, हरित सागर हरित पत्तन दिशा-निर्देश |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

वैश्विक नौवहन अब वर्ष 2040-2050 तक अपने कार्बन उत्सर्जन में भारी कटौती करने की राह पर है। यह बदलाव बढ़ते जलवायु दबावों और वैश्विक डीकार्बोनाइज़ेशन लक्ष्यों से प्रेरित है।

- यह कदम भारत के लिये हरित ईंधन की आपूर्ति तथा इस परिवर्तन हेतु आवश्यक बुनियादी ढाँचे के निर्माण में एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है।

नोट: वैश्विक शिपिंग उद्योग कुल ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में लगभग 3% का योगदान देता है, जो मुख्य रूप से बहुत कम सल्फर ईंधन तेल (VLSFO), डीजल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) के उपयोग से होता है।

- अगर वैश्विक शिपिंग उद्योग एक देश होता तो वह छठा सबसे बड़ा उत्सर्जक होता। बिना हस्तक्षेप के, वर्ष 2050 तक उत्सर्जन 250% तक वृद्धि हो सकती है।

- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ने वर्ष 2030 तक कार्बन तीव्रता में 40% की कटौती, वर्ष 2040 तक 70% (2008 के स्तर की तुलना में) तथा वर्ष 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है।

शिपिंग को कार्बन मुक्त करने हेतु कौन से हरित ईंधन का उपयोग किया जाता है?

- ग्रीन मेथनॉल: यह हरित हाइड्रोजन (नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके उत्पन्न) और औद्योगिक प्रक्रियाओं से प्राप्त CO₂ से प्राप्त होता है।

- लाभ: इसका उपयोग मौजूदा इंजनों के लिये ड्रॉप-इन ईंधन के रूप में किया जा सकता है, जिससे पारंपरिक ईंधन की तुलना में कार्बन उत्सर्जन में 90-95% की कमी आती है।

- चुनौतियाँ: नवीकरणीय बिजली की कीमतों और इलेक्ट्रोलाइजर अवसंरचना के कारण हरित मेथनॉल की उत्पादन लागत अधिक होती है।

- हरित अमोनिया: यह वायु से नाइट्रोजन के साथ हरित हाइड्रोजन के संयोजन से उत्पन्न होता है।

- लाभ: पूरी तरह से कार्बन-तटस्थ, जिससे यह शिपिंग के लिये दीर्घकालिक समाधान बन जाता है।

- चुनौतियाँ: हरित अमोनिया अत्यधिक अस्थिर प्रकृति का होता है, जिसके लिये विशेष भंडारण टैंक और इंजन प्रौद्योगिकी में संशोधन की आवश्यकता होती है।

- जैव ईंधन: कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त जैव ईंधन कम कार्बन उत्सर्जन का विकल्प प्रदान कर सकते हैं, लेकिन मेथनॉल या अमोनिया की तरह इनका उपयोग नहीं किया जा सकता।

- लाभ: न्यूनतम संशोधनों के साथ मौजूदा इंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है।

- चुनौतियाँ: भूमि और फीडस्टॉक की कमी के कारण सीमित मापनीयता, कुछ मामलों में जैव ईंधन उत्पादन को खाद्य उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ती है।

शिपिंग उद्योग में हरित ईंधन अपनाने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- लागत पर विचार: मेथनॉल जैसे हरित ईंधन के उत्पादन के लिये इलेक्ट्रोलाइजर और बड़ी मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और दोनों ही पूंजी-प्रधान हैं।

- एक टन हरित मेथनॉल के उत्पादन हेतु 10-11 मेगावाट घंटे नवीकरणीय बिजली की आवश्यकता होती है, जिसकी लागत लगभग 1,950 अमेरिकी डॉलर प्रति टन है, जबकि VLSFO के लिये यह 560 अमेरिकी डॉलर है, जिससे यह काफी महॅंगा हो जाता है।

- ग्रीन मेथनॉल की मांग वर्ष 2028 तक 14 मिलियन टन से अधिक होने की संभावना है, जबकि आपूर्ति केवल 11 मिलियन टन तक सीमित रह सकती है, जिससे इसकी कीमतों पर दबाव बढ़ेगा।

- प्रौद्योगिकीय और बुनियादी अवसंरचना संबंधी बाधाएँ: ग्रीन ईंधनों को अपनाने के लिये जहाज़ों और बंदरगाह सुविधाओं दोनों में बड़े पैमाने पर बदलाव की आवश्यकता होती है। इसमें इंजनों को फिर से अनुकूल बनाना (रेट्रोफिटिंग) और वैश्विक बंदरगाहों पर बंकरिंग (ईंधन भराई) के लिये अवसंरचना तैयार करना शामिल है।

- अमोनिया इंजन अभी भी प्रायोगिक स्तर पर हैं तथा कई शिपिंग कंपनियाँ ग्रीन मेथनॉल को प्राथमिकता देती हैं, जो अधिक सुरक्षित और अनुकूल है। समुद्री क्षेत्र परंपरागत रूप से सतर्क रहता है और नई तकनीकों को धीरे-धीरे अपनाता है तथा ग्रीन ईंधनों के लिये वैश्विक मानकों का अब भी अभाव है।

- नियामकीय और प्रमाणन संबंधी मुद्दे: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के नियम लगातार विकसित हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सभी देशों द्वारा समान रूप से अपनाया नहीं गया है। ग्रीन ईंधनों के लिये प्रमाणन तंत्र की कमी बाज़ार के भरोसे को प्रभावित करती है।

- भंडारण और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: हालाँकि हाइड्रोजन एक संभावित ईंधन है, लेकिन इसका भंडारण और परिवहन कठिन होने के कारण इसे सीधे शिपिंग में उपयोग करना व्यावहारिक नहीं माना जाता। इसलिये ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मिथेनॉल को अधिक व्यावहारिक विकल्प माना जा रहा है।

- भूराजनीतिक समीकरण: IMO में हुई चर्चाएँ भूराजनीतिक तनावों से काफी प्रभावित रहीं। सऊदी अरब जैसे तेल-निर्यातक देशों ने अपने जीवाश्म ईंधन बाज़ारों की सुरक्षा के लिये बड़े परिवर्तनों का विरोध किया। चीन ने वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता बनाए रखने के लिये न्यूनतम करों का समर्थन किया।

- छोटे राष्ट्रों, विशेषकर छोटे द्वीपीय देशों ने ग्रीन विकास पहलों के लिये वित्त पोषण हेतु अधिक कार्बन कर लगाने का समर्थन किया।

- भारत ने सिंगापुर के साथ मिलकर एक समझौता समाधान का संचालन किया, जिसमें पर्यावरणीय प्रभावशीलता और आर्थिक निष्पक्षता दोनों को एकीकृत किया गया।

वैश्विक शिपिंग डीकार्बोनाइज़ेशन में भारत की भूमिका क्या है?

- नीति नेतृत्व और वैश्विक सहयोग: भारत ने वैश्विक शिपिंग से उत्सर्जन को कम करने हेतु "मार्केट-बेस्ड मेज़र (MBM)" फ्रेमवर्क को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई, जिसे IMO की 83वीं समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति (MEPC) की बैठक में अपनाया गया।

- MBM ढाँचे के तहत भारत ने एक 'ब्रिजिंग मैकेनिज्म' का सुझाव दिया, जिसमें प्रदूषण फैलाने वालों पर दंड और ज़ीरो या नियर-ज़ीरो (ZNZ) ईंधन अपनाने वालों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था है।

- भारत ने वर्ष 2025 में मुंबई में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव की मेज़बानी की, जिससे वैश्विक डीकार्बनाइजेशन फ्रेमवर्क के निर्माण में उसकी अग्रणी भूमिका को रेखांकित किया गया।

- स्वच्छ ईंधन उत्पादन: भारत का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य रखता है, जो कि शिपिंग क्षेत्र के लिये आवश्यक ग्रीन अमोनिया और मेथनॉल जैसे ईंधनों के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- भारत के पास विशाल सौर ऊर्जा क्षमता है और वह वर्ष 2030 तक 280 गीगावॉट सौर ऊर्जा तथा कुल 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य लेकर चल रहा है। यह भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का आदर्श केंद्र बनाता है और वैश्विक शिपिंग डीकार्बोनाइज़ेशन का समर्थन करता है।

- समुद्री बुनियादी अवसंरचना और हरित बंदरगाह: भारत ग्रीन बंकरिंग सुविधाओं को बढ़ावा दे रहा है और हरित सागर ग्रीन पोर्ट दिशानिर्देश तथा ग्रीन टग ट्रांजिशन कार्यक्रम जैसी पहलों के माध्यम से हरित बंदरगाहों में निवेश कर रहा है।

- भारत हरित ईंधन उत्पादन पर केंद्रित है और तूतीकोरिन वी.ओ. चिदंबरनार तथा कांडला जैसे स्थानों पर ग्रीन फ्यूल बंकरिंग पोर्ट विकसित करने की महत्त्वाकांक्षी योजनाएँ बना रहा है।

- हरित समुद्री परिवहन हेतु वित्तीय प्रतिबद्धता: वित्त वर्ष 2025-26 के लिये घोषित ₹25,000 करोड़ के समुद्री विकास कोष (Maritime Development Fund) से हरित बुनियादी अवसंरचना, जहाज़ बेड़े के आधुनिकीकरण और वैकल्पिक ईंधनों में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे IMO के उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।

- मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 जैसी नीतियाँ वैश्विक डीकार्बोनाइज़ेशन लक्ष्यों के अनुरूप हैं।

भारत शिपिंग डीकार्बोनाइज़ेशन में किस प्रकार अग्रणी हो सकता है?

- हरित ईंधन अवसंरचना विकास: भारत को अपने प्रचुर सौर ऊर्जा संसाधनों द्वारा संचालित हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्रों के विकास में निवेश करना चाहिये।

- औद्योगिक CO₂ से हरित मेथनॉल के उत्पादन को सुगम बनाने के लिये कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS) प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने की आवश्यकता है।

- नीतिगत और वित्तीय प्रोत्साहन: सरकार को हरित ईंधन निवेश के जोखिम को कम करने और हरित मेथनॉल उत्पादन को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिये संप्रभु गारंटी की पेशकश जारी रखना चाहिये।

- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PIL) योजनाएँ इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू विनिर्माण को समर्थन दे सकती हैं तथा एक मज़बूत हरित ईंधन आपूर्ति शृंखला बनाने में मदद कर सकती हैं।

- जहाज़ निर्माण और रेट्रोफिटिंग: भारत सरकार भारतीय शिपयार्डों में हरित ईंधन-तैयार जहाज़ निर्माण के लिये प्रोत्साहन प्रदान करके अपनी समुद्री क्षमताओं को बढ़ा सकती है।

- भारत ने 110 से अधिक जहाज़ों की खरीद के लिये 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है, जिनमें से 10-20% हरित ईंधन-संगत होंगे, इससे बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था बनाने और वैश्विक जहाज़ निर्माताओं को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

- निर्यात क्षमता: राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत भारतीय हरित हाइड्रोजन की ग्रीनहाउस गैस (GHG) तीव्रता अधिकतम 2 किलोग्राम CO₂e प्रति किलोग्राम या 16.7 ग्राम CO₂ प्रति मेगाजूल (MJ) होनी चाहिये, जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा निर्धारित प्रोत्साहन सीमा के भीतर है, जो कि 2034 तक 19.0 ग्राम CO₂e/MJ और उसके बाद 14.0 ग्राम CO₂e/MJ निर्धारित की गई है।

- यह सामंजस्य भारत के लिये हरित ईंधनों के वैश्विक निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय प्रोत्साहनों का लाभ उठाने का एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

- यह न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करता है, बल्कि समुद्री लक्ष्यों के अनुरूप भी है तथा वर्ष 2030 तक 40% कार्बन तीव्रता में कटौती तथा वर्ष 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है।

- अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियाँ और तकनीकी सहयोग: भारत को हरित जहाज़रानी प्रौद्योगिकी (Green Shipping Technology) के हस्तांतरण के लिये दक्षिण कोरिया और जापान के साथ साझेदारी करनी चाहिये तथा सिंगापुर जैसे देशों के साथ गठबंधन बनाकर हरित ईंधन निर्यात को बढ़ावा देना चाहिये।

निष्कर्ष

नीतिगत नेतृत्व, हरित प्रौद्योगिकियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से भारत वैश्विक नौवहन डीकार्बोनाइज़ेशन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हरित हाइड्रोजन, स्वच्छ ईंधन उत्पादन और सतत् बंदरगाह विकास पर ध्यान केंद्रित करके भारत का लक्ष्य अपने समुद्री क्षेत्र को वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के साथ जोड़ना, साथ ही दीर्घकालिक आर्थिक लाभ भी प्राप्त करना है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: वैश्विक जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति में समुद्री डीकार्बनाइज़ेशन (Maritime Decarbonisation) का क्या महत्त्व है? इस संक्रमण (परिवर्तन) में भारत की क्या भूमिका है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)प्रिलिम्स:प्रश्न: हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद (सिम्पोज़ियम) (IONS) के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिये:

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) प्रश्न: 'क्षेत्रीय सहयोग के लिये हिंद महासागर रिम संघ [इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन (IOR-ARC)]' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (d) |