अंतर्राष्ट्रीय संबंध

वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति

प्रिलिम्स के लिये: मानव विकास सूचकांक, क्वाड, शंघाई सहयोग संगठन (SCO), गुटनिरपेक्ष आंदोलन

मेन्स के लिये: महाशक्ति का दर्जा पाने की भारत की आकांक्षा और इसकी सीमाएँ, भारत का सामरिक स्वायत्तता दृष्टिकोण, भारत की सामरिक स्वायत्तता की खोज से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ।

चर्चा में क्यों?

भारत जैसे-जैसे विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हो रहा है, उसे अपनी महाशक्ति आकांक्षाओं पर बहस का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें आलोचक कमज़ोर रणनीति और चीन तथा अमेरिका की तुलना में इसके सीमित वैश्विक प्रभाव पर प्रकाश डाल रहे हैं।

भारत की वैश्विक शक्ति आकांक्षाओं में बाधा डालने वाली प्रमुख बाधाएँ क्या हैं?

- महत्त्वाकांक्षा बनाम रणनीतिक क्षमता: जबकि भारत वैश्विक शक्ति बनने की आकांक्षा रखता है, आलोचकों का तर्क है कि इसमें महत्त्वाकांक्षा को प्रभाव में बदलने के लिये आवश्यक रणनीतिक स्पष्टता और संस्थागत क्षमता की कमी है।

- उदाहरण के लिये, वर्ष 2024 में भारत का सैन्य व्यय 86 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो चीन के 314 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में काफी पीछे है, जिससे उसकी शक्ति प्रदर्शन क्षमता सीमित रहती है।

- भारत वैश्विक हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देशों में से एक बना हुआ है, जो वैश्विक आयात का 9.5% (2016–2020) है, जो इसकी निर्भरता और अपर्याप्त स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को दर्शाता है।

- इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के लिये भारत की वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं पर निर्भरता उसे बाह्य आघातों और भू-राजनीतिक तनावों के प्रति संवेदनशील बनाती है।

- वैश्विक गठबंधनों में रणनीतिक अस्पष्टता: रूस-यूक्रेन संघर्ष पर सतर्क रुख और क्वाड (QUAD) तथा शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के बीच संतुलन बनाए रखने के माध्यम से भारत द्वारा अपनाई गई रणनीतिक स्वायत्तता ने इसकी स्वतंत्रता बनाए रखने में लाभ पहुँचाया है।

- हालाँकि आलोचकों का तर्क है कि यह दृष्टिकोण संकट के समय भारत की विश्वसनीय साझेदार के रूप में छवि को कमज़ोर कर सकता है।

- मानव विकास संबंधी बाधाएँ: वर्ष 2023 में, मानव विकास सूचकांक (HDI) में भारत 193 देशों में से 130वें स्थान पर है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और आय वितरण में महत्त्वपूर्ण कमी को दर्शाता है।

- इसके असमानता-समायोजित HDI (IHDI) में और गिरावट होती है, जो 0.475 है तथा यह उच्च सामाजिक और क्षेत्रीय असमानता को दर्शाता है, जो समग्र विकास में बाधक है।

- आर्थिक शक्ति बनाम प्रति व्यक्ति ताकत: विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद, वर्ष 2024 में भारत की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (GDP) केवल 2,711 अमेरिकी डॉलर थी, जो इसे निम्न-मध्यम आय वाले देशों में रखती है।

- वैश्विक स्तर पर बाज़ार विनिमय दरों पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में भारत 144वें स्थान पर (196 में से) तथा क्रय शक्ति समता के संदर्भ में 127वें स्थान पर है।

- इससे आर्थिक कूटनीति और सॉफ्ट पावर प्रभाव में भारत की वैश्विक बढ़त सीमित हो जाती है।

- तकनीकी अंतर और नवाचार की चुनौतियाँ: वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत 39वें स्थान पर है, जबकि चीन 11वें और अमेरिका तीसरे स्थान पर हैं।

- हालाँकि भारत ने डिजिटल क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है (जैसे UPI, आधार), लेकिन सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोटेक जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में अभी भी अंतर मौजूद है।

- आंतरिक सामाजिक विभाजन: वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 180 देशों में से 159वीं रही, जिससे इसकी वैश्विक लोकतांत्रिक विश्वसनीयता प्रभावित होती है।

- भारत में गोवा (HDI ~0.75) और उत्तर प्रदेश (~0.60) जैसे राज्यों में विकास संबंधी भारी अंतर दिखाई देता है।

- इस प्रकार की असमानताएँ राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर करती हैं और भारत की एकीकृत वैश्विक भूमिका निभाने की क्षमता को सीमित करती हैं।

वैश्विक शक्ति बनने की भारत की आकांक्षा को समर्थन देने वाले प्रमुख आधार क्या हैं?

- आर्थिक वृद्धि और जनसांख्यिकीय लाभ: आगामी वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में प्रति वर्ष औसतन 6-7% की वृद्धि होने का अनुमान है, जिससे यह वर्ष 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी।

- 28.2 वर्ष की माध्य आयु के साथ, भारत में युवा और बढ़ता कार्यबल उपलब्ध है, जो नवाचार और औद्योगिक विकास को प्रेरित करेगा तथा इससे भारत का वैश्विक प्रभाव और बढ़ेगा।

- भू-राजनीतिक महत्त्व: रणनीतिक रूप से एशिया के संगम स्थल पर स्थित, भारत हिंद महासागर में प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण रखता है और वैश्विक व्यापार के लिये केंद्रित है।

- क्वाड, SCO और BRICS जैसे मंचों में भारत की सक्रिय भूमिका हिंद-प्रशांत सुरक्षा तथा वैश्विक शासन में उसकी भू-राजनीतिक स्थिति को बढ़ाती है।

- भारत दक्षिण एशिया का वास्तविक नेता है, जो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) और नेबरहुड फर्स्ट नीति जैसी पहलों के माध्यम से क्षेत्रीय एकीकरण को आगे बढ़ा रहा है।

- आसियान में इसकी भूमिका एशिया में वैश्विक व्यापार और सुरक्षा के भविष्य को आकार देने में मदद करती है तथा बढ़ते वैश्विक प्रभाव के साथ एक क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में इसकी स्थिति को सुरक्षित करती है।

- प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षेत्र में भारत की ताकत: भारत एक उभरती हुई डिजिटल और तकनीकी महाशक्ति बन रहा है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) विश्व की अग्रणी मोबाइल भुगतान प्रणाली बन चुकी है। इसके साथ ही भारत में 100 से अधिक तकनीकी स्टार्टअप यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, जो देश की नवाचार क्षमता और तकनीकी विकास को दर्शाते हैं।

- भारत के अंतरिक्ष मिशन (जैसे, चंद्रयान 3, मंगलयान) और बढ़ती स्वदेशी रक्षा क्षमताएँ (जैसे, तेजस, INS अरिहंत) इसकी तकनीकी तथा सैन्य क्षमता को रेखांकित करती हैं।

- इसके अतिरिक्त भारत के पास चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सक्रिय सैन्य कार्मिक है तथा एशिया में सबसे बड़ी स्थायी सेनाओं में से एक है।

- सामरिक स्वायत्तता और सॉफ्ट पावर: भारत की सामरिक स्वायत्तता उसे कई शक्तियों के साथ जुड़ने और अमेरिका, रूस और चीन के साथ संबंधों को संतुलित करने की अनुमति देती है।

- गुटनिरपेक्ष आंदोलन में इसका नेतृत्व और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिये इसका प्रयास, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के इसके कूटनीतिक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है।

- भारत की वैश्विक पहचान को 3 करोड़ से अधिक प्रवासी भारतीयों, विशेषकर विकसित देशों में रहने वाले लोगों और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से मज़बूती मिलती है।

- भारत अपने फिल्म उद्योग, योग और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर सक्रिय समर्थन के माध्यम से विश्वभर में प्रभावशाली सॉफ्ट पावर (सांस्कृतिक शक्ति) का प्रदर्शन करता है।

भारत को विकासशील वैश्विक शक्ति में कैसे आगे बढ़ना चाहिये?

- वैश्विक पहुँच के लिये घरेलू आधार को मज़बूत करना: जनसांख्यिकीय लाभ को आर्थिक लाभ में बदलने हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और बुनियादी ढाँचे पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

- नियम-आधारित विकास के लिये न्यायपालिका, पुलिस और शासन में संस्थागत सुधार महत्त्वपूर्ण हैं।

- वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत से प्रेरित होकर, हमारा लक्ष्य अमेरिका या चीन के सभी मानकों की तुरंत बराबरी करना नहीं है, बल्कि रणनीतिक स्वायत्तता का निर्माण करना, घरेलू क्षमता को बढ़ाना और सतत् विकास को सुदृढ़ करना है।

- भारत की दृष्टि का रणनीतिक संप्रेषण: भारत के अद्वितीय विकास मॉडल, विविधता से समृद्ध लोकतंत्र और समावेशी विकास की स्पष्ट तथा प्रभावशाली अभिव्यक्ति पश्चिमी देशों की गलत धारणाओं का प्रभावी ढंग से जवाब दे सकती है।

- भारत को वैश्विक मंचों पर अपनी “सभ्यतापूर्ण स्थिति” सक्रिय रूप से प्रस्तुत करनी चाहिये।

- प्रतिस्पर्द्धी शक्तियों के साथ संतुलित साझेदारी: भारत अपने विदेशी संबंधों को दृढ़ता (क्षेत्रीय मुद्दों, व्यापार, संप्रभुता पर) के साथ व्यावहारिकता (एकाधिक शक्तियों के साथ काम करना, पूर्ण संरेखण से बचना) के साथ संतुलित करके माप रहा है।

- भारत का प्रयास है कि वह अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मज़बूत करना, साथ ही चीन और रूस के साथ बहुपक्षीय मंचों पर रचनात्मक संवाद बनाए रखे। इसका ध्यान गुटबंदी की राजनीति के बजाय मुद्दा-आधारित गठबंधनों पर केंद्रित है।

- भारत अभी तक चीन या अमेरिका का समकक्ष प्रतिस्पर्द्धी नहीं है, लेकिन यह तेज़ी से एक महत्त्वपूर्ण महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, विशेष रूप से एशिया और ग्लोबल साउथ में।

- सॉफ्ट पावर और तकनीकी नेतृत्व का लाभ उठाना: तकनीकी कूटनीति (जैसे डेटा गवर्नेंस, डिजिटल पब्लिक गुड्स और एआई नैतिकता) में निवेश जारी रखते हुए भारत को अपनी सॉफ्ट पावर और तकनीकी नेतृत्व को और मज़बूत करना चाहिये।

- तकनीक, पर्यावरण और वैश्विक स्वास्थ्य पर अंतर्राष्ट्रीय विनियामक तथा नैतिक संवाद में भारतीय विचार नेतृत्व को बढ़ावा देना।

- वैश्विक प्रभाव के लिये वास्तविक लड़ाई बंदूकों और टैंकों के बारे में कम, बल्कि प्रौद्योगिकी, डेटा, कूटनीति, सॉफ्ट पावर तथा उन क्षेत्रों के बारे में अधिक हो सकती है, जहाँ भारत विश्वसनीय प्रगति कर रहा है।

निष्कर्ष

भारत की यात्रा — अकाल से खाद्य सुरक्षा तक, गैर-संरेखण से महान शक्तियों के संतुलन तक और औद्योगिक पिछड़ेपन से डिजिटल नवाचार तक — निरंतर विकास की एक कहानी है। ऐसे विश्व में जो तकनीक, सभ्यतागत सहनशीलता तथा बहुध्रुवीय सहयोग से आकार ले रहा है, भारत खुद को केवल अनुयायी के रूप में नहीं, बल्कि उभरते बहुध्रुवीय विश्व में नए वैश्विक व्यवस्था के निर्माता के रूप में स्थापित कर रहा है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. क्या भारत की "बड़ी अर्थव्यवस्था - कम प्रति व्यक्ति" विरोधाभास उसकी वैश्विक शक्ति को सीमित कर रहा है? चर्चा कीजिये। प्रश्न. क्या भारत की "रणनीतिक स्वायत्तता" वैश्विक भू-राजनीति में एक परिसंपत्ति है या दायित्व? चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQs)

मेन्स

प्रश्न. “वैश्वीकरण के क्षीण होने के साथ, शीत युद्ध के बाद की दुनिया संप्रभु राष्ट्रवाद का स्थल बनती जा रही है।” स्पष्ट कीजिये। (2025)

प्रश्न. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अधिकांश राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय संबंध, अन्य राष्ट्रों के हितों का सम्मान किये बिना स्वयं के राष्ट्रीय हित की प्रोन्नति करने की नीति के द्वारा नियंत्रित होते हैं। इससे राष्ट्रों के बीच द्वंद्व और तनाव उत्पन्न होते हैं। ऐसे तनावों के समाधान में नैतिक विचार किस प्रकार सहायक हो सकते हैं? विशिष्ट उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिये। (2015)

प्रश्न. ‘उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में, भारत द्वारा प्राप्त नव-भूमिका के कारण, उत्पीड़ित एवं उपेक्षित राष्ट्रों के मुखिया के रूप में दीर्घ काल से संपोषित भारत की पहचान लुप्त हो गई है।' विस्तार से समझाइये। (2019)

मुख्य परीक्षा

आपराधिक मामलों में DNA साक्ष्य के प्रबंधन पर दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों?

कट्टावेल्लई @ देवकर बनाम तमिलनाडु राज्य, 2025 मामले में, सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने आपराधिक जाँच में DNA साक्ष्य की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिये दिशा-निर्देश जारी किये।

DNA साक्ष्य प्रबंधन पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश क्या हैं?

- संग्रहण चरण में उचित दस्तावेज़ीकरण: दस्तावेज़ में महत्त्वपूर्ण जानकारी दर्ज होनी चाहिये, जैसे कि FIR संख्या, जाँच अधिकारी का विवरण, चिकित्सा पेशेवर के हस्ताक्षर और स्वतंत्र गवाह।

- परीक्षण न्यायालय की अनुमति के बिना नमूनों को खोला, परिवर्तित या पुनः सील नहीं किया जाना चाहिये।

- समय पर परिवहन: जाँच अधिकारी को DNA साक्ष्य को 48 घंटे के भीतर फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) तक पहुँचाना होगा।

- हिरासत की शृंखला का रखरखाव: नमूना संग्रहण से लेकर मामले के समापन तक हिरासत रजिस्टर की शृंखला का रखरखाव किया जाना चाहिये तथा उसे परीक्षण न्यायालय के रिकॉर्ड में शामिल किया जाना चाहिये।

DNA साक्ष्य प्रबंधन में शामिल प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- संग्रह और संरक्षण संबंधी मुद्दे: DNA साक्ष्य संदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं, उष्णता

- या आर्द्रता से क्षयित हो सकते हैं और विश्लेषण या पुनः परीक्षण के लिये अपर्याप्त मात्रा में हो सकते हैं।

- विश्लेषण संबंधी मुद्दे: DNA साक्ष्य में मानव त्रुटि, पक्षपात और मानकीकृत प्रयोगशाला प्रोटोकॉल की कमी जैसी समस्याएँ हो सकती हैं, जो इसकी विश्वसनीयता को प्रभावित करती हैं।

- गोपनीयता संबंधी मुद्दे: DNA डेटाबेस गोपनीयता संबंधी चिंताएँ उत्पन्न करते हैं, जैसे कार्यक्षेत्र का विस्तार, निगरानी के जोखिम और संभावित आनुवंशिक भेदभाव।

- व्याख्यात्मक मुद्दे: DNA पर अत्यधिक निर्भरता और जटिल मिश्रण या ट्रेस DNA के साथ चुनौतियाँ गलत व्याख्या तथा गलत दोषसिद्धि का कारण बन सकती हैं।

DNA साक्ष्य की स्वीकार्यता पर न्यायिक दृष्टिकोण

- कुन्हीरामन बनाम मनोज केस (1991): भारत में पितृत्व विवाद को सुलझाने के लिये पहली बार DNA तकनीक का उपयोग किया गया था।

- शारदा बनाम धर्मपाल केस (2003): सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिक और वैवाहिक विवादों में DNA तकनीक के उपयोग को स्वीकार किया, यह निर्णय देते हुए कि इससे अनुच्छेद 21 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) या अनुच्छेद 20(3) (स्वयं पर आपराधिक आरोप से सुरक्षा का अधिकार) का उल्लंघन नहीं होता।

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (धारा 51): पंजीकृत चिकित्सक द्वारा DNA प्रोफाइलिंग और अन्य आवश्यक परीक्षणों सहित गिरफ्तार व्यक्तियों की चिकित्सा जाँच को अधिकृत करता है।

- राहुल बनाम दिल्ली राज्य, गृह मंत्रालय (2022): DNA साक्ष्य को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि सैंपल दो महीने तक पुलिस अभिरक्षा में था, जिससे छेड़छाड़ की संभावना उत्पन्न हुई।

- देवकर केस (2025): DNA साक्ष्य को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 39 के तहत राय साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसकी प्रामाणिकता प्रत्येक मामले में भिन्न होती है, जिसके लिये वैज्ञानिक और कानूनी मान्यता आवश्यक है।

निष्कर्ष

कट्टावेल्लई @ देवकर बनाम तमिलनाडु राज्य (2025) में सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश आपराधिक मामलों में DNA साक्ष्य की एकरूपता, वैज्ञानिक वैधता और अखंडता सुनिश्चित करते हैं। उचित दस्तावेज़ीकरण, समय पर परिवहन, संरक्षण और संरक्षण शृंखला, संदूषण को रोकने तथा विधि के तहत राय साक्ष्य के रूप में DNA के प्रामाणिक मूल्य को मज़बूत करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. आपराधिक जाँच में DNA साक्ष्य की अखंडता बनाए रखने में सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2022)

DNA बारकोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है?

- किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिये

- समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिये

- प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिये

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 3

(c) 1 और 2

(d) 2 और 3

उत्तर: (b)

प्रश्न: विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही नहीं है? (2019)

(a) विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिये गए DNA के खंडों को जोड़कर प्रकार्यात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं।

(b) प्रयोगशालाओं में कृत्रिम प्रकार्यात्मक DNA के हिस्से रचे जा सकते हैं।

(c) किसी जंतु कोशिका से निकाले गए DNA के किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में प्रतिकृत कराया जा सकता है।

(d) पादपों और जंतुओं से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला की पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है।

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा

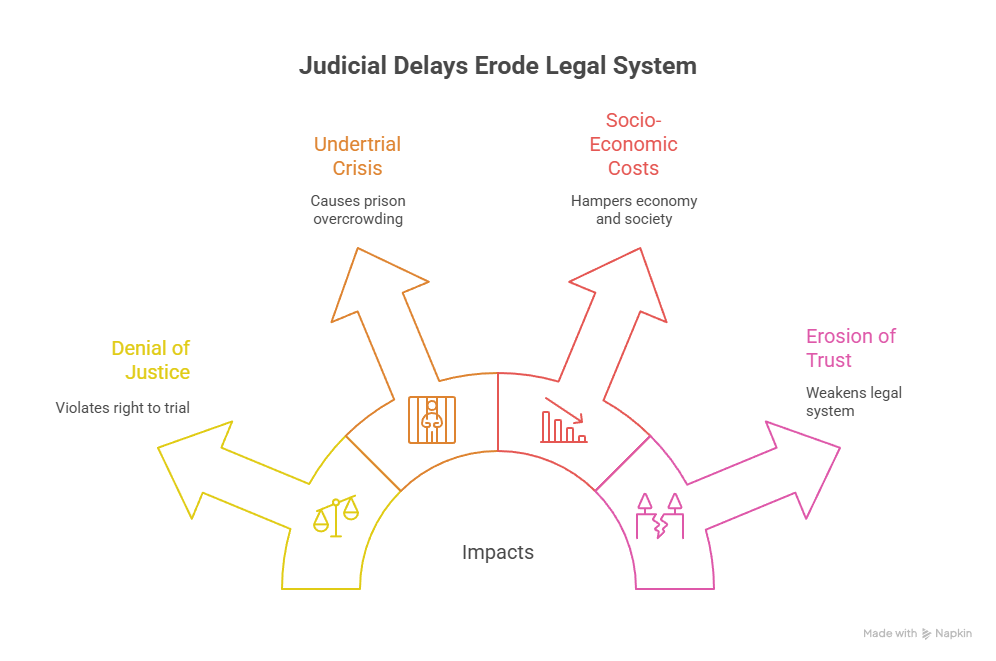

भारत में बढ़ती न्यायिक लंबित मामलों की संख्या

चर्चा में क्यों?

पूर्ण 34 न्यायाधीशों की क्षमता के साथ कार्य करने के बावजूद, अगस्त 2025 में सर्वोच्च न्यायालय (SC) में लंबित मामलों की संख्या बढ़कर 88,417 के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई, जबकि निस्तारण दर 80.04% रही।

- उच्च न्यायालयों (HCs) में लगभग 63.3 लाख मामले लंबित हैं और ज़िला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में करीब 4.6 करोड़ मामले लंबित हैं। इस प्रकार भारत में कुल लंबित मामलों की संख्या 5 करोड़ से अधिक हो गई है।

भारतीय न्यायालयों में अत्यधिक मामलों के लंबित रहने के प्रमुख कारण क्या हैं?

स्मरण सूत्र (Mnemonic) – LACK

- L – Low Judge-to-Population Ratio (न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात कम होना): भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जो वर्ष 1987 की विधि आयोग की सिफारिश (50 न्यायाधीश प्रति 10 लाख) से कहीं कम है।

- तुलना के लिये, अमेरिका में प्रति 10 लाख लोगों पर 150 न्यायाधीश हैं, जबकि यूरोप में वर्ष 2022 में औसतन 220 न्यायाधीश प्रति 10 लाख थे।

- A - Absence of Effective ADR (प्रभावी ADR का अभाव): मध्यस्थता, पंचनिर्णय और सुलह जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र न्यायिक लंबित मामलों को कम करने की क्षमता के बावजूद बड़े पैमाने पर अप्रयुक्त हैं।

- C- Court Vacancies & Infrastructural Laps (न्यायालय में रिक्तियाँ और अवसंरचना संबंधी कमी): इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) 2025 में कहा गया है कि न्यायपालिका में सभी स्तरों पर 5,600 से अधिक रिक्तियाँ हैं, उच्च न्यायालयों में वर्ष 2025 में रिक्तियों की दर 33% दर्ज की गई है।

- सीमित न्यायालय कक्ष, कर्मचारियों की कमी, कमज़ोर ICT प्रणाली, उचित मामला प्रबंधन का अभाव समय पर न्याय में बाधा डालते हैं।

- K- Keen Government Litigation (सरकारी मुकदमों की सक्रियता): लगभग 50% लंबित मामले सरकारी विभागों से संबंधित हैं।

- वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने निरर्थक और दोहरावपूर्ण अपील दायर करने के लिये केंद्र की आलोचना की थी।

भारत में न्यायिक लंबित मामलों को कम करने के लिये क्या उपाय आवश्यक हैं?

स्मरण सूत्र (Mnemonic) - JUSTICE

- J - Judge strength & Appointments (न्यायाधीशों की संख्या और नियुक्तियाँ): 120वीं विधि आयोग की रिपोर्ट (1987) के अनुसार, न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात को 50/मिलियन तक बढ़ाना, उच्च और ज़िला न्यायालयों में नियुक्तियों में तेज़ी लाना और पूर्ण क्षमता वाले न्यायालयों के लिये अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (All India Judicial Service- AIJS) की स्थापना करना।

- U - Upgrade Infrastructure & Technology (बुनियादी ढाँचे और प्रौद्योगिकी का उन्नयन): AI-आधारित केस प्रबंधन के साथ ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना का विस्तार करना।

- S - Simplify Procedures & Laws (प्रक्रियाओं और कानूनों को सरल बनाना): त्वरित न्याय के लिये द्वितीय ARC सिफारिशों के अनुसार स्थगन को सीमित करना, संक्षिप्त सुनवाई, परीक्षण-पूर्व सम्मेलन, फास्ट-ट्रैक प्रक्रियाएँ अपनाना और कानूनों को सरल बनाना।

- T- Training & Tech Tools (प्रशिक्षण और तकनीकी उपकरण): FASTER जैसे AI-आधारित केस प्रबंधन उपकरण लागू करना और कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

- I - Institutional Reforms (संस्थागत सुधार): न्यायालय के बुनियादी ढाँचे को मानकीकृत करने के लिये राष्ट्रीय न्यायिक बुनियादी ढाँचा प्राधिकरण (NJIA) की स्थापना।

- C - Channel cases to ADR (मामलों को ADR की ओर अग्रेषित करना): सुलह, मध्यस्थता और पंचनिर्णय को बढ़ावा देकर उपयुक्त मामलों को न्यायालयों से दूर ले जाना।

- E - Expand Access & Outreach (पहुँच और आउटरीच का विस्तार): न्याय तक व्यापक पहुँच के लिये टेली-लॉ, मोबाइल क्लीनिक और NALSA आउटरीच को सुदृढ़ करना।

निष्कर्ष

भारत में न्यायिक लंबितता न्याय, आर्थिक विकास और सार्वजनिक विश्वास को कमज़ोर करती है। समय पर कुशल और सुलभ न्याय के लिये क्षमता, प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं तथा ADR में व्यापक सुधार आवश्यक हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में बढ़ते न्यायिक लंबित मामलों के पीछे प्रमुख कारणों और इसके सामाजिक-आर्थिक निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

- भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है।

- भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर:(c)

मेन्स

प्रश्न. विविधता, समता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिये उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वांछनीयता पर चर्चा कीजिये। (2021)

प्रश्न. भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2017)