शासन व्यवस्था

भारत में धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) का मुद्दा

प्रिलिम्स के लिये: सर्वोच्च न्यायालय, मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002, प्रवर्तन निदेशालय, प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट

मेन्स के लिये: धन शोधन से निपटने के लिये भारत में कानूनी और नियामक ढाँचा, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और उसके निहितार्थ

चर्चा में क्यों?

वित्त मंत्री द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत एक रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वर्ष 2015 से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत 5,892 मामले उठाए हैं, लेकिन केवल 15 मामलों में ही दोषसिद्धि हो पाई है।

- इसके अलावा, एक अन्य घटनाक्रम में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय को कानून के नियमों का पालन करना चाहिये, PMLA मामलों के लिये फास्ट-ट्रैक कोर्ट का आग्रह किया, तथा क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाए बिना इसके दुरुपयोग को रोकने के लिये विनियमन का आह्वान किया।

धन शोधन या ‘मनी लॉन्ड्रिंग’ क्या है?

- परिचय: यह एक प्रक्रिया है जिसमें आपराधिक गतिविधियों (जैसे मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों का अवैध व्यापार, गबन आदि) से प्राप्त अवैध धन को इस प्रकार छिपाया जाता है कि वह वैध प्रतीत हो, जिससे अपराधी बिना पकड़े अपने मुनाफे का उपयोग कर सकें।

- इसमें धन के स्रोत, स्वरूप या स्थान को बदलना शामिल होता है ताकि जाँच से बचा जा सके।

- 3 प्रमुख चरण: मनी लॉन्ड्रिंग में प्लेसमेंट (अवैध धन का परिचय), लेयरिंग (उनके मूल को छिपाना) और इंटीग्रेशन (उन्हें वैध दिखाना) शामिल हैं।

- प्रमुख विधियाँ: प्रमुख विधियों में संरचना/स्मर्फिंग (बड़ी नकदी को छोटे-छोटे भागों में विभाजित करना), व्यापार आधारित लॉन्ड्रिंग, शेल कंपनियाँ और रियल एस्टेट निवेश शामिल हैं।

भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के बढ़ते मामलों के प्रमुख कारण क्या हैं?

- कानूनी और प्रवर्तन संबंधी कमियाँ: PMLA की धारा 5 (पंजीकृत अपराध के बिना संपत्ति कुर्की) का दुरुपयोग और अभियोजन में देरी से प्रभावशीलता कम हो जाती है।

- जटिल मनी लॉन्ड्रिंग तकनीकें: डिजिटल मुद्राओं/क्रिप्टोकरेंसी, फिनटेक और सीमा-पार तंत्रों का उपयोग, जिससे इनका पता लगाना कठिन हो जाता है।

- ₹260 करोड़ के वैश्विक साइबर धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पाया कि धन को बिटकॉइन और USDT जैसी क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर, हवाला ऑपरेटरों और यूएई में व्यक्तियों के माध्यम से शोधन किया गया।

- शैडो इकॉनमी और नकद-आधारित क्षेत्र: असंगठित क्षेत्र की उच्च मौजूदगी और रियल एस्टेट, ज्वेलरी तथा लक्ज़री गुड्स में विनियमन की कमी

- कमज़ोर वैश्विक सहयोग: 85 से अधिक देशों के साथ दोहरे कराधान से बचाव के समझौतों (DTAA) के बावजूद, सीमित सूचना साझाकरण से जाँच में बाधा आती है।

धन शोधन के प्रमुख परिणाम क्या हैं?

- संगठित अपराध और आतंकवाद को बढ़ावा देना: धन शोधन से प्राप्त धन आपराधिक नेटवर्क, मादक पदार्थ/मानव तस्करी और आतंकवाद के वित्तपोषण को बढ़ावा देता है।

- जन विश्वास का क्षरण: भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करता है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर करता है।

- संवेदनशील समूहों पर प्रभाव: कल्याण के लिये निर्धारित सार्वजनिक धन का दुरुपयोग, सामाजिक-आर्थिक असमानता को बढ़ाना।

- आर्थिक विकृति: मौद्रिक नीति को अप्रभावी बनाती है, पूंजी प्रवाह में अस्थिरता उत्पन्न करती है, अचल संपत्ति की कीमतों को बढ़ाती है, FDI को बाधित करती है और वित्तीय अस्थिरता का कारण बनती है।

लॉन्ड्रोमैट

- "लॉन्ड्रोमैट" बैंकिंग चैनलों, शेल फर्मों (आवरण कंपनियाँ) और अवैध धन को साफ करने के लिये उपयोग किये जाने वाले अपतटीय खातों के एक जटिल जाल को संदर्भित करता है। यह शब्द अमेरिकी अपराध सिंडिकेट से उत्पन्न हुआ है जो लॉन्ड्रिंग के लिये लॉन्ड्रोमैट का उपयोग करते हैं।

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) क्या है?

- परिचय: PMLA, 2002 (2005 में लागू) को धन शोधन को रोकने और ऐसी गतिविधियों से प्राप्त संपत्ति को ज़ब्त करने के लिये अधिनियमित किया गया था।

- यह मादक पदार्थों की तस्करी, स्मगलिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण जैसे अपराधों से संबंधी धन शोधन को लक्षित करता है।

- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित।

- PMLA के प्रमुख प्रावधान:

- कुर्की, ज़ब्ती और परिसंपत्ति हरण: यह अधिनियम अधिकारियों को अपराध से प्राप्त संपत्ति को कुर्क करने, ज़ब्त करने और परिसंपत्ति हरण का अधिकार देता है।

- इन कार्यों की देख-रेख एक न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा की जाती है तथा इसके लिये अनुसूचित अपराध (राज्य के विरुद्ध अपराध) का अस्तित्व आवश्यक होता है।

- कार्यवाही और ECIR की शुरूआत: ED द्वारा दायर ECIR (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) के आधार पर कार्यवाही शुरू की जा सकती है और इसके लिये किसी FIR की आवश्यकता नहीं है।

- ECIR PMLA के तहत जांच के लिये प्रारंभिक बिंदु के रूप में कार्य करता है।

- ED को PMLA, 2002 के तहत विभिन्न धाराओं (3, 4, 5, 16, 17 आदि) से धन शोधन से संबंधित अपराधों की जाँच, कुर्की, जब्ती और मुकदमा चलाने की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

- जमानत की शर्तें (धारा 45): अभियुक्त को प्रथम दृष्टया अपनी बेगुनाही सिद्ध करनी होगी तथा जमानत प्राप्त करने के लिये न्यायालय को आश्वस्त करना होगा कि वह दोबारा अपराध नहीं करेगा।

- संस्थागत तंत्र: वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND) बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संदिग्ध लेन-देन रिपोर्ट प्राप्त करती है और उनका विश्लेषण करती है।

- अपीलीय न्यायाधिकरण न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है।

- PMLA से संबंधित हालिया संशोधन: PMLA में वर्ष 2019 में संशोधन कर नियम 3A पेश किया गया, जिससे विशेष न्यायालयों को आरोप तय होने के बाद ज़ब्त संपत्ति के लिये दावेदारों को सूचित करने की अनुमति प्राप्त हो गई।

- वर्ष 2023 के संशोधन ने गैर सरकारी संगठनों के लिये प्रकटीकरण दायित्वों का विस्तार किया और प्रमुख विदेशी अधिकारियों को शामिल करने के लिये राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों (PEP) को फिर से परिभाषित किया, जो FATF मानकों के अनुरूप है।

- कुर्की, ज़ब्ती और परिसंपत्ति हरण: यह अधिनियम अधिकारियों को अपराध से प्राप्त संपत्ति को कुर्क करने, ज़ब्त करने और परिसंपत्ति हरण का अधिकार देता है।

- वैश्विक सहयोग: भारत ने 85 से अधिक देशों के साथ निम्नलिखित के लिये DTAA पर हस्ताक्षर किये हैं:

- वित्तीय और कर-संबंधी जानकारी के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना।

- अपतटीय खातों और निवेशों का पता लगाना संभव बनाना।

- कर चोरी और अवैध धन हस्तांतरण को रोकना।

ईडी से संबंधित प्रमुख न्यायिक मामले

- पी. चिदंबरम बनाम ईडी, 2019 मामला: सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने कहा कि धन के अवैध स्रोत को छिपाना वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करता है तथा राष्ट्र की संप्रभुता एवं अखंडता के लिये खतरा है।

- वीरभद्र सिंह बनाम ईडी, 2017 मामला: सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि FIR की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्यवाही शुरू करने के लिये ईसीआईआर (ECIR) पर्याप्त है।

- विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ, 2022 मामला: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभियोजन (धारा 3) के लिये अनुसूचित अपराध का पंजीकरण अनिवार्य है, लेकिन संपत्ति जब्ती (धारा 5) के लिये यह आवश्यक नहीं है।

- यह प्रावधान अक्सर असहमति जताने वाले व्यक्तियों या राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ दुरुपयोग किया जाता है।

मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने हेतु उठाए जाने वाले कदम:

- FATF मानकों का कड़ाई से पालन: प्रवर्तन एजेंसियों को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की सिफारिशों के अनुरूप कार्रवाई करनी चाहिये, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और दुरुपयोग पर नियंत्रण सुनिश्चित हो।

- स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जाँच: प्रवर्तन एजेंसियों को राजनीतिक पक्षपात से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिये, ताकि वास्तविक मामलों को प्राथमिकता दी जा सके तथा व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित रहें।

- साक्ष्य जुटाना तथा समन्वय को सुदृढ़ करना: वित्तीय खुफिया तंत्र को बेहतर बनाना, एजेंसियों (ED, FIU, आयकर विभाग) के बीच समन्वय बढ़ाना तथा डिजिटल फॉरेंसिक का उपयोग कर दोषसिद्धि दर में वृद्धि करना।

- DTAA तंत्र का प्रभावी उपयोग: अवैध वित्तीय प्रवाह का पता लगाने और संधियों में मौजूद खामियों को दूर करने के लिये विदेशी एजेंसियों के साथ डेटा एक्सचेंज प्रोटोकॉल और वास्तविक समय सहयोग को मज़बूत करना।

- न्यायिक निगरानी और सुरक्षा उपाय: मनमानी कार्रवाई को रोकने और कानून की उचित प्रक्रिया को बनाए रखने के लिये PMLA के तहत कुर्की और अभियोजन प्रक्रियाओं में अधिक न्यायिक जाँच सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष:

मनी लॉन्ड्रिंग भारत की वित्तीय स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये एक गंभीर खतरा है। यद्यपि पीएमएलए (PMLA) एक सशक्त कानूनी ढाँचा प्रदान करता है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में देरी, दुरुपयोग और निम्न दोषसिद्धि दर जैसी खामियाँ हैं। इस समस्या से निपटने के लिये कानूनी सुधार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि और संस्थागत जवाबदेही को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिये भारत के संस्थागत और कानूनी उपायों पर चर्चा कीजिये। प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं और आगे का रास्ता क्या है? भारत में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिये उठाए गए संस्थागत और कानूनी उपायों पर चर्चा कीजिये। इसकी प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं और आगे का मार्ग क्या हो सकता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

मेन्स

प्रश्न 1. चर्चा कीजिये कि किस प्रकार उभरती प्रौद्योगिकियाँ और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिये किये जाने वाले उपायों को विस्तार से समझाइये। (2021)

प्रश्न 2. अवैध धन स्थांतरण देश की आर्थिक प्रभुसत्ता के लिये एक गंभीर सुरक्षा जोखिम होता है। भारत के लिये इसका क्या महत्त्व है और इस खतरे से बचने के लिये क्या कदम उठाए जाने चाहियें? (2013)

प्रश्न 3.. संसार के दो सबसे बड़े अवैध अफीम उगाने वाले राज्यों से भारत की निकटता ने भारत की आंतरिक सुरक्षा चिताओं को बढ़ा दिया है। नशीली दवाओं के अवैध व्यापार एवं बंदूक बेचने, गुपचुप धन विदेश भेजने और मानव तस्करी जैसी अवैध गतिबिधियों के बीच कड़ियों को स्पष्ट कीजिये। इन गतिविधियों को रोकने के लिये क्या-क्या प्रतिरोधी उपाय किये जाने चाहिये? (2018)

मुख्य परीक्षा

चलनिधि प्रबंधन ढाँचे के संबंध में RBI की अनुशंसाएँ

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के आंतरिक कार्य समूह (IWG) ने चलनिधि प्रबंधन ढाँचे (Liquidity Management Framework - LMF) की दक्षता और पूर्वानुमेयता में सुधार हेतु अपनी अनुशंसाएँ प्रस्तुत की हैं। यह ढाँचा फरवरी 2020 से कार्यान्वयन में है।

RBI का चलनिधि प्रबंधन ढाँचा (LMF) क्या है?

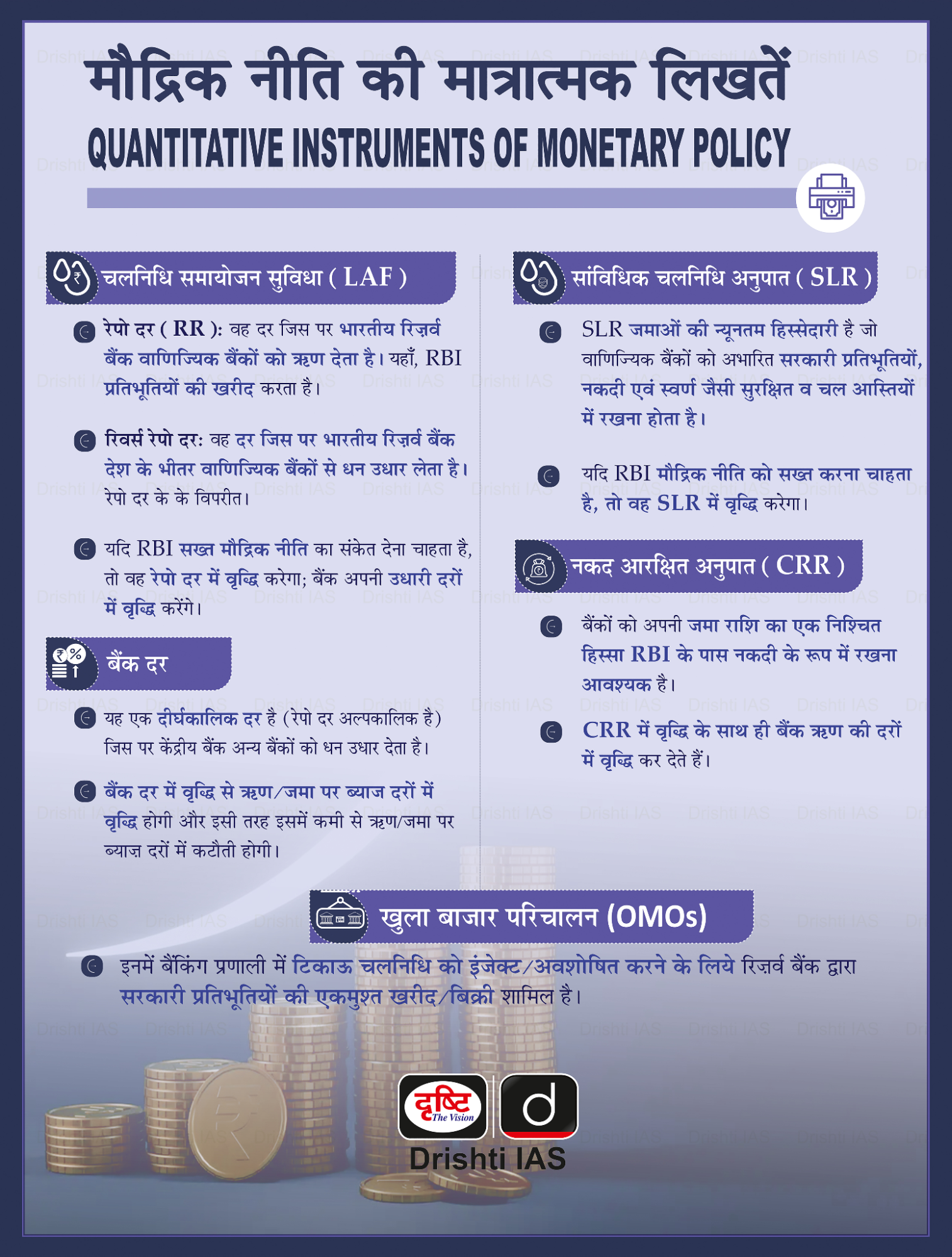

- परिचय: LMF मूल रूप से वह उपकरण-संग्रह (toolkit) है, जिसका उपयोग RBI बैंकिंग प्रणाली में उपलब्ध नकदी की मात्रा को नियंत्रित करने, अल्पकालिक ब्याज दरों को दिशा देने और मौद्रिक नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये करता है।

- मुख्य तंत्र (Core Mechanism): LMF का मूल आधार चलनिधि समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility - LAF) है, जो रेपो और रिवर्स रेपो व्यवस्था के माध्यम से आवश्यकतानुसार चलनिधि को प्रवाहित (inject) या अवशोषित (absorb) करता है।

- यह ढाँचा आमतौर पर "कॉरिडोर प्रणाली" पर आधारित होता है, जिसमें नीतिगत रेपो दर बीच में स्थित होती है। रातोंरात भारित औसत कॉल दर (Weighted Average Call Rate - WACR) मौद्रिक नीति का मुख्य परिचालन लक्ष्य होती है।

- LMF के उपकरण: इस ढाँचे में लंबी अवधि और संरचनात्मक चलनिधि समायोजन के लिये खुले बाज़ार का परिचालन (OMO), नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) जैसे अन्य उपकरण भी शामिल हैं।

RBI की अनुशंसाएँ: चलनिधि प्रबंधन ढाँचे (LMF) पर

- परिचालन लक्ष्य के रूप में WACR को जारी रखना: WG ने सुझाव दिया है कि रातोंरात WACR को मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य बनाए रखा जाए।

- कारण: WACR का अन्य कोलैटरलयुक्त मनी मार्केट दरों के साथ उच्च सहसंबंध (correlation) पाया गया है।

- यह मौद्रिक नीति संकेतों के प्रभावी संप्रेषण (transmission) हेतु एक विश्वसनीय माध्यम बना हुआ है।

- कारण: WACR का अन्य कोलैटरलयुक्त मनी मार्केट दरों के साथ उच्च सहसंबंध (correlation) पाया गया है।

- 14-दिन के VRR/VRRR नीलामी को समाप्त करना: 14-दिन के परिवर्ती दर रेपो (VRR) और परिवर्ती दर रिवर्स रेपो (VRRR) नीलामियों को अस्थायी चलनिधि प्रबंधन के प्राथमिक साधन के रूप में समाप्त करने की सिफारिश की गई है।

- इसके स्थान पर RBI को 7-दिन के रेपो/रिवर्स रेपो और रातोंरात से लेकर 14 दिन तक की अवधि वाले अन्य ऑपरेशनों के माध्यम से अस्थायी चलनिधि का प्रबंधन करना चाहिये।

- कारण: 14-दिन की VRR/VRRR नीलामियों में कम भागीदारी देखी गई है क्योंकि बैंक अल्पकालिक साधनों जैसे कि स्थायी जमा सुविधा (SDF) को प्राथमिकता देते हैं।.

- अल्पकालिक परिचालन चलनिधि आवश्यकताओं को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हैं।

- रेपो/रिवर्स रेपो संचालन के लिये पूर्व सूचना: RBI को रेपो या रिवर्स रेपो संचालन की कम से कम एक दिन पूर्व सूचना प्रदान करनी चाहिये।

- यदि आवश्यक हो, तो RBI वर्तमान चलनिधि स्थितियों के अनुसार उसी दिन भी संचालन कर सकता है।

- कारण: पूर्व सूचना से बाज़ार में अनिश्चितता घटती है और मनी मार्केट दरें स्थिर बनी रहती हैं।

- न्यूनतम CRR आवश्यकता: RBI को 90% दैनिक न्यूनतम CRR बनाए रखने की आवश्यकता को जारी रखना चाहिये।

- कारण: यह सुनिश्चित करता है कि बैंक पर्याप्त भंडार बनाए रखें, जिससे चलनिधि की कमी से बचा जा सके।

RBI के LMF से संबंधित प्रमुख पद:

- भारित औसत कॉल दर (Weighted Average Call Rate- WACR): यह वह औसत ब्याज दर है जिस पर बैंक कॉल मनी मार्केट में एक दिन (रात भर) के लिये एक-दूसरे से धन उधार लेते हैं और उधार देते हैं, जो लेन-देन की मात्रा के आधार पर भारित होती है।

- मौद्रिक नीति के लिये RBI का मुख्य परिचालन लक्ष्य अल्पकालिक ब्याज दरों का संकेत देना है।

- परिवर्तनीय दर रेपो (VRR): यह RBI की एक लिखत (Instrument) है जिसका उपयोग अल्पकालिक चलनिधि प्रबंधन के लिये किया जाता है। स्थिर रेपो के विपरीत, जहाँ दर पूर्व-निर्धारित होती है, VRR बाज़ार की माँग के आधार पर उधार दर निर्धारित करने के लिए नीलामी तंत्र का उपयोग करता है।

- परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (VRRR): यह एक मौद्रिक नीति लिखत है जिसका उपयोग RBI द्वारा नीलामी के माध्यम से अतिरिक्त चलनिधि को अवशोषित करने के लिये किया जाता है, जहाँ बैंक RBI के पास अल्पकालिक जमा रखने के लिये परिवर्तनीय ब्याज दरों पर बोली लगाते हैं तथा बदले में ब्याज कमाते हैं।

- नियत रिवर्स रेपो दर के विपरीत, VRRR दरें नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से तय होती हैं, जिससे बाज़ार की शक्तियाँ दर निर्धारण में भूमिका निभा पाती हैं और RBI को अतिरिक्त चलनिधि को अधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित करने में सहायता मिलती है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. तरलता प्रबंधन और मौद्रिक नीति के सुचारू संचरण को सुनिश्चित करने में तरलता समायोजन फ्रेमवर्क की भूमिका का मूल्यांकन कीजिये। |

विश्व इतिहास

द्वितीय विश्व युद्ध और वैश्विक शक्ति में बदलाव

प्रिलिम्स के लिये: प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, वर्साय की संधि, ऑपरेशन बारब्रोसा, तुष्टिकरण की नीति, हिरोशिमा और नागासाकी, मार्शल योजना

मेन्स के लिये: द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भूमिका, द्वितीय विश्व युद्ध के वैश्विक प्रभाव

चर्चा में क्यों?

6 अगस्त, 2025 को विश्व ने हिरोशिमा पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 80वीं वर्षगाँठ मनाई, जिसे प्रत्येक वर्ष हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है।

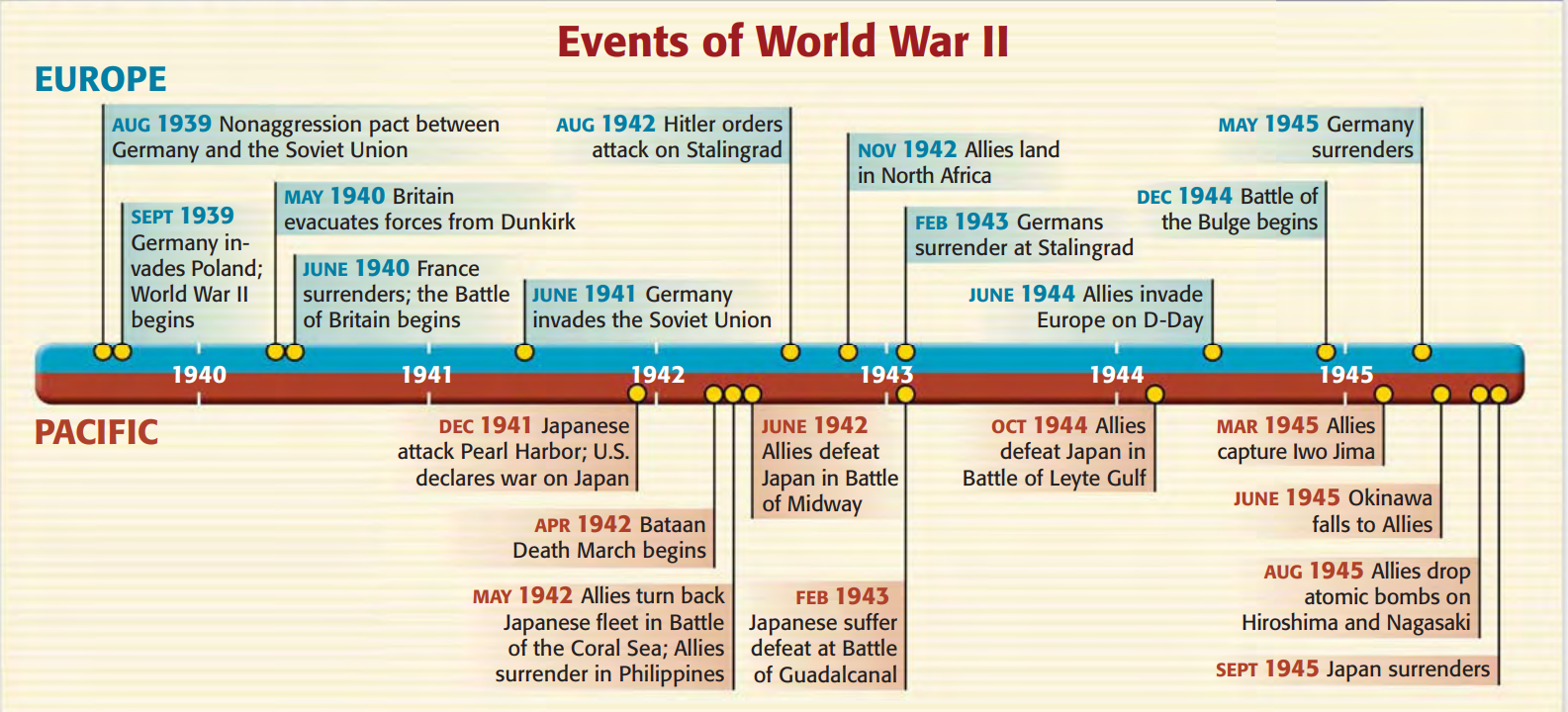

- 6 और 9 अगस्त 1945 को, अमेरिका ने हिरोशिमा पर “लिटिल बॉय” और नागासाकी पर “फैट मैन” परमाणु बम गिराए, जिससे हज़ारों लोग तुरंत मारे गए, भारी विनाश और दीर्घकालिक विकिरण प्रभाव हुआ और अंततः जापान को द्वितीय विश्व युद्ध (WW-II) में आत्मसमर्पण करना पड़ा।

द्वितीय विश्व युद्ध (WW) क्या था?

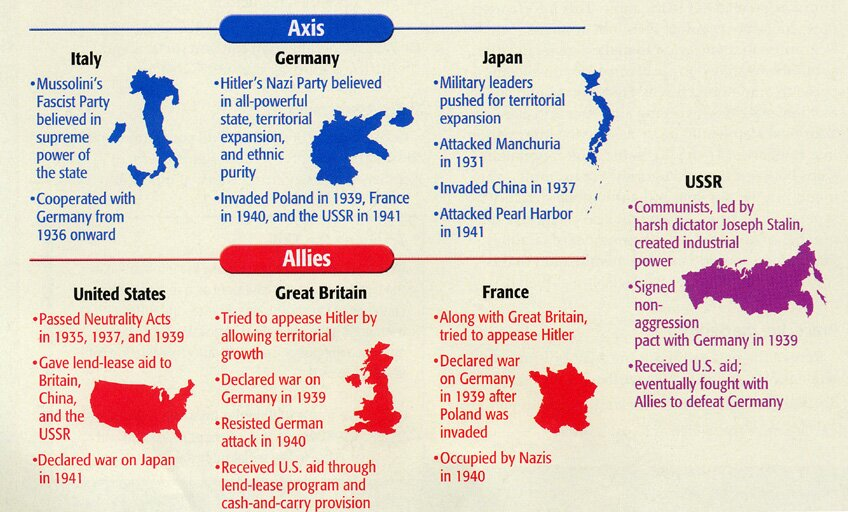

- परिचय: द्वितीय विश्व युद्ध (1939–1945) अब तक का सबसे घातक वैश्विक संघर्ष था, जो धुरी राष्ट्रों (जर्मनी, इटली, जापान) और मित्र राष्ट्रों (फ्राँस, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ, चीन) के बीच लड़ा गया।

- इस युद्ध से लगभग 10 करोड़ लोग प्रभावित हुए, जिसमें लगभग 5 करोड़ लोगों की मौत हुई, जो उस समय की विश्व जनसंख्या का लगभग 3% थी।

- प्रमुख कारण:

- वर्साय की संधि (1919): प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर शर्तें लागू कीं गई, जिनमें युद्ध अपराध स्वीकार करना, भारी क्षतिपूर्ति देना, क्षेत्रीय हानि और कड़े सैन्य प्रतिबंध शामिल थे। इन शर्तों ने जर्मनी को अपमानित किया, आक्रोश को जन्म दिया और अति-राष्ट्रवाद तथा प्रतिशोध की भावना को बढ़ावा दिया।

- राष्ट्र संघ की विफलता: शांति बनाए रखने के लिये स्थापित, इस संघ में सार्वभौमिक सदस्यता का अभाव था (अमेरिका कभी इसमें शामिल नहीं हुआ) तथा इसकी कोई स्थायी सेना नहीं थी, मंचूरिया (1931) में जापानी आक्रमण और अबीसीनिया (1935) पर इतालवी आक्रमण को रोकने में इसकी विफलता ने फासीवादी शक्तियों को बढ़ावा दिया।

- आर्थिक संकट: महामंदी (1929 ) ने विश्व में बेरोज़गारी, गरीबी और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न की। जर्मनी में, अति मुद्रास्फीति और अमेरिकी ऋण वापसी ने हालात और बिगाड़ दिये, जिससे यूरोप और जापान में अधिनायकवाद और सैन्यीकरण को बढ़ावा मिला।

- फासीवाद और नाजीवाद का उदय: इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवाद ने व्यवस्था, राष्ट्रवाद और साम्यवाद-विरोध को बढ़ावा दिया।

- हिटलर के अधीन नाज़ीवाद ने फासीवाद को नस्लीय विचारधारा के साथ जोड़ा, जिसका उद्देश्य वर्साय की संधि को समाप्त करना, जर्मन शक्ति को पुनर्स्थापित करना और लेबेंसराम (“जीवित स्थान”) प्राप्त करना था।

- वर्ष 1933 से, हिटलर की तानाशाही ने आक्रामक विस्तार और नस्लीय संहार की नीतियाँ अपनाईं।

- तुष्टीकरण की नीति: ब्रिटेन और फ्राँस ने हिटलर को वर्ष 1936 में राइनलैंड पर पुनः कब्जा और 1938 में सूडेटेनलैंड का अधिग्रहण द्वारा वर्साय की संधि का उल्लंघन करने दिया, उसकी महत्वाकांक्षाओं को कम आंका और सैन्य तैयारी में देर की, यहाँ तक कि वर्ष 1939 में जर्मनी द्वारा चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की।

- पोलैंड पर आक्रमण (सितंबर 1939): जर्मनी के आक्रमण ने ब्रिटेन और फ्राँस को युद्ध की घोषणा करने के लिये प्रेरित किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की आधिकारिक शुरुआत हुई और तुष्टिकरण की विफलता उजागर हुई।

- जापानी विस्तार और पर्ल हार्बर (1941): जापान की साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षाओं के कारण पर्ल हार्बर पर हमला हुआ, जिससे अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध एक वैश्विक संघर्ष में बदल गया।

द्वितीय विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएँ क्या थीं?

- द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत और नाज़ी-सोवियत संधि (1939): जर्मनी ने सोवियत संघ के साथ देश को विभाजित करने के लिये एक गुप्त समझौता करने के बाद 1 सितंबर, 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया, जिसके कारण ब्रिटेन और फ्राँस ने युद्ध की घोषणा की, जिससे आधिकारिक तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध शुरूआत हुई।

- फोनी वॉर और प्रारंभिक संघर्ष (1939-1940): फोनी वॉर के दौरान पश्चिमी यूरोप में बहुत कम युद्ध हुए। इस बीच, सोवियत संघ ने फिनलैंड (शीतकालीन युद्ध) के साथ युद्ध किया, जो मार्च 1940 में समाप्त हुआ तथा जर्मनी ने डेनमार्क (आत्मसमर्पण) और नॉर्वे (जून तक प्रतिरोध) पर आक्रमण किया।

- फ्राँस का पतन और ब्लिट्जक्रेग (1940): मित्र राष्ट्रों की संख्यात्मक श्रेष्ठता के बावजूद जर्मनी की तीव्र ब्लिट्जक्रेग रणनीति ने फ्राँस, बेल्जियम और नीदरलैंड को परास्त कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप फ्रांस की हार हुई और विची कठपुतली शासन की स्थापना हुई।

- ब्रिटेन की लड़ाई (जुलाई–सितंबर 1940): रॉयल एयर फोर्स ने जर्मन लुफ्टवाफे के हवाई हमलों से सफलतापूर्वक ब्रिटेन की रक्षा की। यह नाज़ी जर्मनी की पहली बड़ी हार थी और ब्रिटेन पर आक्रमण की जर्मन योजना को रोक दिया गया।

- ऑपरेशन बारबरोसा और अमेरिका का युद्ध में प्रवेश (1941): जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर नाजी-सोवियत संधि तोड़ दी, लेकिन अत्याधिक सर्दी और सोवियत पलटवार के कारण उसकी प्रगति रुक गई। जापान के पर्ल हार्बर पर हमले के बाद अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ और जर्मनी ने अमेरिका पर युद्ध की घोषणा की, जिससे संघर्ष वैश्विक स्तर पर फैल गया।

- युद्ध की दिशा बदलना: (मिडवे, स्टेलिनग्राद और उत्तरी अफ्रीका (1942-1943): अमेरिका ने मिडवे की लड़ाई (जून 1942) में जापान को निर्णायक रूप से पराजित किया।

- स्टेलिनग्राद में सोवियत विजय (फरवरी 1943) जर्मनी की पहली बड़ी हार थी। मित्र देशों की सेनाओं ने उत्तरी अफ्रीका में जीत हासिल की और यूरोप में धुरी राष्ट्रों की सेनाओं को पीछे धकेलना शुरू कर दिया।

द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख परिणाम क्या थे और भारत ने किस प्रकार प्रतिक्रिया की?

- वैश्विक प्रभाव:

- मानवीय क्षति: द्वितीय विश्व युद्ध में अनुमानित 70-85 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें सैन्य और आम नागरिक दोनों शामिल थे। नाज़ी जर्मनी द्वारा होलोकॉस्ट में छह मिलियन यहूदियों की नियोजित हत्या की गई।

- शीत युद्ध का उदय: मित्र देशों की जीत के साथ नाज़ी जर्मनी और इंपीरियल जापान का पतन हुआ। जर्मनी को चार अधिग्रहित क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जबकि सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप पर अपना प्रभुत्व बढ़ाया। संयुक्त राज्य अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा, जिसने शीत युद्ध की शुरुआत को चिह्नित किया।

- संयुक्त राष्ट्र की स्थापना: वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना तथा भविष्य के संघर्षों को रोकना था।

- आर्थिक पुनरुत्थान: संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वर्ष 1948 में शुरू की गई मार्शल योजना ने युद्ध से अत्यधिक प्रभावित पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण के लिये आर्थिक सहायता प्रदान की।

- परमाणु हथियारों की दौड़: हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी ने परमाणु युग की शुरुआत की, जिसके परिणामस्वरूप शीत युद्ध के दौरान लंबे समय तक परमाणु हथियारों की होड़ चली।

- उपनिवेशवाद का अंत: युद्ध ने यूरोपीय औपनिवेशिक साम्राज्यों को कमज़ोर किया, जिससे अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व में व्यापक उपनिवेश-विरोधी आंदोलनों को प्रेरणा मिली, जो अंततः उपनिवेशवाद के अंत का कारण बना।

- भारत पर प्रभाव:

- आर्थिक कठिनाइयाँ: द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत में आर्थिक कठिनाइयों में वृद्धि की, जिसमें मुद्रास्फीति, उच्च कर, भ्रष्टाचार और 1943 में बंगाल में भीषण अकाल जैसी भयावह घटनाएँ शामिल थीं, जिनमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई।

- राष्ट्रवादी भावनाओं में वृद्धि: युद्ध ने राष्ट्रवादी भावनाओं को और सशक्त किया, विशेष रूप से सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज़/भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) के गठन के बाद, जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध को और प्रेरित किया।

- युद्ध के बाद स्वतंत्रता आंदोलन: युद्ध ने ब्रिटिश नियंत्रण को कमज़ोर किया, जिससे उनका शासन जारी रखना असंभव हो गया। यूरोपीय लोगों की तुलना में सीमित नागरिक स्वतंत्रता के अनुभवों ने सैनिकों में स्वतंत्रता की मांग को और बढ़ाया, जिसके परिणामस्वरूप 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई।

द्वितीय विश्वयुद्ध पर भारत की प्रतिक्रिया क्या थी?

- औपनिवेशिक स्थिति और एकतरफा युद्ध की घोषणा: द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय नेताओं से परामर्श किये बिना भारत के युद्ध में शामिल होने की घोषणा की, जिससे व्यापक राजनीतिक असंतोष पैदा हुआ।

- विशाल सैन्य योगदान: भारत ने 2.5 मिलियन से अधिक सैनिकों का योगदान दिया, जो विश्व स्तर पर सबसे बड़ी स्वयंसेवी सेना थी। भारतीय सैनिकों ने यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया में प्रमुख युद्धक्षेत्रों में लड़ाई लड़ी, जिसमें इटली के मॉन्टे कैसिनो की लड़ाई जैसे महत्त्वपूर्ण युद्धों में मित्र देशों के युद्ध प्रयासों का समर्थन किया।

- INA और धुरी-राष्ट्रों के साथ सहयोग: जापान के समर्थन के साथ भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) का गठन किया गया, जिसने दक्षिण-पूर्व एशिया में धुरी राष्ट्रों के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन को समाप्त करने और भारत की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिये लड़ाई लड़ी।

- INC का विरोध: भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस (INC) ने वर्ष 1939 में प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा देकर ब्रिटिश एकतरफा निर्णय का सख्त विरोध किया। उन्होंने मांग की कि युद्ध के बाद भारत का राजनीतिक भविष्य भारतीयों द्वारा तय किया जाए और द्वितीय विश्व युद्ध को स्वतंत्रता के लिये दबाव बनाने के अवसर के रूप में देखा।

- पूर्ण और सशर्त समर्थन: कुछ समूहों, जैसे- मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, ने ब्रिटिश युद्ध प्रयासों को सशर्त समर्थन दिया, यह आशा करते हुए कि भारत का योगदान उदारता का प्रतीक है एवं अंततः स्वशासन के रूप में परिणत होगा। वहीं, महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने युद्ध की परिस्थितियों का उपयोग स्वतंत्रता आंदोलन को सशक्त करने के लिये किया।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के प्रमुख कारण क्या थे और इसका वैश्विक प्रभाव क्या था? इस घटना ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को कैसे आकार दिया? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

मेन्स:

प्रश्न. यह कहना कहाँ तक उचित है कि प्रथम विश्वयुद्ध मूलतः शक्ति-संतुलन को बनाए रखने के लिये लड़ा गया था? (2024)

प्रश्न. किस सीमा तक जर्मनी को दो विश्व युद्धों का कारण बनने का ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है ? समालोचनात्मक चर्चा कीजिये। (2015)

भारतीय इतिहास

स्वदेशी आंदोलन और आत्मनिर्भर भारत

प्रिलिम्स के लिये: स्वदेशी आंदोलन, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, बंगाल विभाजन, आत्मनिर्भर भारत अभियान, मेक इन इंडिया

मेन्स के लिये: भारत के स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन का महत्त्व और प्रभाव, भारत की आर्थिक नीतियों में स्वदेशी आदर्शों की प्रासंगिकता, मेक इन इंडिया

चर्चा में क्यों?

प्रतिवर्ष 7 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, जो वर्ष 1905 में इसी दिन शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की याद में मनाया जाता है।

- इस आंदोलन ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के आर्थिक प्रतिरोध के साधन के रूप में हथकरघा बुनाई पर विशेष ध्यान देते हुए स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया।

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस

- हथकरघा समुदाय और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिये भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में इस दिवस को आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया था।

- इसमें हथकरघा को ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तीकरण और सतत्, पर्यावरण अनुकूल उत्पादन के एक स्तंभ के रूप में रेखांकित किया गया है।

- राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 का विषय: “परंपरा में नवाचार को बुनना (Weaving Innovation into Tradition)।”

स्वदेशी आंदोलन क्या था?

- स्वदेशी आंदोलन की उत्पत्ति:

- बंगाल का विभाजन: बंगाल का विभाजन (1905) मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल और हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल में, धार्मिक और राजनीतिक विभाजन पैदा करने तथा राष्ट्रवादी एकता को कमज़ोर करने की ब्रिटिश रणनीति के रूप में देखा गया।

- लॉर्ड कर्जन की नीतियाँ: लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीतियों, जैसे कलकत्ता निगम में सुधार और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम (1904), ने मध्यम वर्ग के गुस्से तथा असंतोष को बढ़ावा दिया।

- कलकत्ता टाउनहॉल बैठक: अगस्त 1905 में कलकत्ता टाउनहॉल बैठक ने स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की, जिसमें लोगों से ब्रिटिश वस्तुओं, विशेष रूप से 'मैनचेस्टर निर्मित कपड़े' और 'लिवरपूल नमक' का बहिष्कार करने और भारतीय निर्मित उत्पादों का समर्थन करने का आग्रह किया गया।

- स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख तरीके:

- ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार: स्थानीय उद्योगों और शिल्पों का समर्थन करके आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु भारतीय जनता को ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने तथा स्वदेशी (घरेलू) उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहित किया गया।

- राष्ट्रीय शिक्षा: ब्रिटिश स्कूलों के बहिष्कार के परिणामस्वरूप भारतीय मूल्यों पर केंद्रित राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना हुई।

- वर्ष 1905 के कार्लाइल सर्कुलर में प्रदर्शनकारी छात्रों से छात्रवृत्ति वापस लेने की धमकी दी गई, जिसके कारण कई छात्रों को ब्रिटिश संस्थान छोड़ना पड़ा।

- वर्ष 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् का गठन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप बाद में बंगाल नेशनल कॉलेज और बंगाल तकनीकी संस्थान की स्थापना हुई।

- समितियों का गठन: स्वदेशी संदेश के प्रचार के लिये विभिन्न स्वयंसेवी संगठन, जिन्हें समितियाँ कहा जाता है, का गठन किया गया।

- बारिसल में अश्विनी कुमार दत्ता के नेतृत्व में स्वदेश बंधु समिति जन-आंदोलन का एक शक्तिशाली साधन बन गयी।

- पारंपरिक लोकप्रिय त्योहारों और मेलों का उपयोग: गणपति और शिवाजी जैसे त्योहारों का उपयोग बंगाल सहित पूरे भारत में स्वदेशी संदेश फैलाने के लिये किया गया।

- रवींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिये रक्षाबंधन को एकता के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया।

- आत्मनिर्भरता पर बल: इस आंदोलन ने 'आत्म शक्ति' (स्वबल) को बढ़ावा दिया, राष्ट्रीय गरिमा को जाति उत्पीड़न, बाल विवाह, दहेज और शराब के दुरुपयोग से लड़ने जैसे सामाजिक सुधारों के साथ जोड़ा गया।

- स्वदेशी आंदोलन के चरण:

- उदारवादी चरण: आंदोलन की प्रारंभिक अवस्था में उदारवादियों ने याचिकाएँ देने और सभाएँ आयोजित करने जैसे शांतिपूर्ण तरीकों को अपनाया, लेकिन जब इन प्रयासों से अपेक्षित सफलता नहीं मिली, तो आंदोलन ने उग्र और प्रतिरोधात्मक उपायों का रूप ले लिया।

- सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के साधन के रूप में इस आंदोलन का समर्थन किया।

- उग्रवादी चरण: लाल-बाल-पाल त्रिमूर्ति में शामिल बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने अंग्रेज़ों के साथ सीधे टकराव का समर्थन किया।

- उन्होंने आंदोलन को स्वराज (स्वशासन) की मांग तक विस्तार दिया और ब्रिटिश वस्तुओं, संस्थाओं और सेवाओं के बहिष्कार का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध और सशस्त्र संघर्ष दोनों का समर्थन किया।

- उदारवादी चरण: आंदोलन की प्रारंभिक अवस्था में उदारवादियों ने याचिकाएँ देने और सभाएँ आयोजित करने जैसे शांतिपूर्ण तरीकों को अपनाया, लेकिन जब इन प्रयासों से अपेक्षित सफलता नहीं मिली, तो आंदोलन ने उग्र और प्रतिरोधात्मक उपायों का रूप ले लिया।

भारत में स्वदेशी आंदोलन की समकालीन प्रासंगिकता क्या है?

- आत्मनिर्भर भारत: स्वदेशी आंदोलन के आदर्शों को आत्मनिर्भर भारत (आत्मनिर्भर भारत अभियान) मिशन के माध्यम से पुनर्जीवित किया गया है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।

- महामारी के दौरान 20 लाख करोड़ रुपए (जीडीपी का ~ 10%) के प्रोत्साहन के साथ शुरू की गई यह योजना 'लोकल फॉर ग्लोबल' और 'वोकल फॉर लोकल' जैसे विषयों पर केंद्रित है।

- प्रमुख लक्ष्यों में भारत को वैश्विक आपूर्ति शृंखला केंद्र बनाना, निजी क्षेत्र का विश्वास बढ़ाना, भारतीय निर्माताओं को समर्थन देना तथा कृषि, वस्त्र, परिधान, आभूषण, फार्मा और रक्षा क्षेत्र में निर्यात का विस्तार करना शामिल है।

- मेक इन इंडिया पहल: यह भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देता है, स्थानीय और विदेशी कंपनियों को घरेलू स्तर पर उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहित करता है, जो स्वदेशी आंदोलन के आत्मनिर्भरता और स्थानीय उद्योग पर ध्यान केंद्रित करने की भावना को प्रतिध्वनित करता है।

- मेक इन इंडिया से कारोबार करने में आसानी हुई है, जिससे FDI 2015 के 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

- वर्ष 2024 में निर्यात 437 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स विश्व के 60% टीकों की आपूर्ति करता है।

- रक्षा निर्यात में वृद्धि हुई और भारत 2024 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में 39वें स्थान पर पहुँच गया।

- रूसी सेना के उपकरणों में 'मेड इन बिहार' जूते शामिल किये गये हैं।

- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं का उद्देश्य 14 प्रमुख क्षेत्रों को कवर करके घरेलू विनिर्माण को बढ़ाना एवं निर्यात को बढ़ावा देना है।

- खादी और कुटीर उद्योगों का पुनरुद्धार: खादी आंदोलन, एक सामाजिक-सांस्कृतिक आख्यान, जिसे गांधीजी ने शुरू किया था, स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा दिया और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आग्रह किया, आज भी प्रासंगिक है, KVIC (खादी और ग्रामोद्योग आयोग) ने कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है।

- पिछले 11 वर्षों (2013–2025) में, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) का उत्पादन 347% और बिक्री 447% बढ़ी। रोज़गार में 49.23% की वृद्धि हुई, जिससे 1.94 करोड़ लोगों को रोजगार मिला।

- आर्थिक राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद: स्वदेशी आंदोलन में निहित यह नीति घरेलू उद्योगों को प्राथमिकता देती है, जिसके तहत आयात प्रतिस्थापन, व्यापार शुल्क, और भारतीय कंपनियों के लिये प्रोत्साहन दिये जाते हैं।

- इन नीतियों का उद्देश्य विशेष रूप से रक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं पर निर्भरता कम करना है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में हथकरघा क्षेत्र की भूमिका

- आर्थिक महत्त्व: हथकरघा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है, जिसमें 35 लाख से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाएँ हैं।

- 72% हथकरघा बुनकर महिलाएँ हैं, जो उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करती हैं।

- सतत् जीवन: हथकरघा उत्पाद पर्यावरण अनुकूल हैं, ग्रामीण आजीविका को समर्थन देते हैं तथा महिलाओं को सशक्त बनाते हैं और साथ ही भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षित रखते हैं।

- निर्यात: भारत विश्व में हाथ से बुने कपड़े का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक हथकरघा उत्पादन का 95% हिस्सा है।

- भारत के प्रमुख हथकरघा निर्यातों में चटाई (mats), कालीन (carpets), गलीचे (rugs), चादरें (bedsheets), कुशन कवर और सिल्क स्कार्फ शामिल हैं।

- भारत ने वित्त वर्ष 23 में लगभग 10.94 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के हथकरघा सूती धागे, कपड़े और मेड-अप का निर्यात किया। वित्त वर्ष 24 में, निर्यात 20 से ज़्यादा देशों को हुआ, जिसमें अमेरिका सबसे बड़ा आयातक था, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, स्पेन, ब्रिटेन, फ्राँस और इटली का स्थान था।

हथकरघा संबंधी भारत की पहल

- राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (National Handloom Development Programme- NHDP): कच्चा माल, डिज़ाइन समर्थन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन सहायता और शहरी हाट जैसी बुनियादी संरचना प्रदान करके सतत् विकास को बढ़ावा देता है।

- कच्चा माल आपूर्ति योजना (Raw Material Supply Scheme- RMSS): यह सब्सिडी दरों पर गुणवत्तापूर्ण धागा सुनिश्चित करती है, माल ढुलाई शुल्क की प्रतिपूर्ति करती है तथा हथकरघा बुनकरों को पावर-लूम के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने में सहायता करने के लिये 15% धागा सब्सिडी प्रदान करती है।

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY): बुनकरों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करती है।

- वर्कशेड योजना: बुनकरों के घर के पास पूरे परिवार के लिये समर्पित कार्यस्थल उपलब्ध कराती है। प्रत्येक इकाई की लागत 1.2 लाख रुपए है। हाशिये पर रह रहे बुनकरों को 100% वित्तीय सहायता और अन्य को 75% सहायता मिलती है।

- पारंपरिक डिज़ाइनों का संरक्षण: भौगोलिक संकेत (GI) अधिनियम, 1999 के तहत कुल 104 हथकरघा उत्पादों को जीआई के लिये पंजीकृत किया गया है।

- GeM: लगभग 1.8 लाख बुनकर सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) से जुड़े।

- कल्याणकारी उपाय: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और एकीकृत महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (MGBBY) के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारत की वर्तमान आर्थिक रणनीतियों में स्वदेशी आंदोलन के विचारों की समकालीन प्रासंगिकता क्या है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रिलिम्स

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2023)

कथन-1: 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है।

कथन-II: 1905 में, इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था।

उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है

(b) कथन- I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(c) कथन- I सही है किन्तु कथन-II गलत है

(d) कथन- I गलत है किन्तु कथन-II सही है

उत्तर: (a)

प्रश्न. स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया।

2. स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् की स्थापना हुई थी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (c)

मेन्स

प्रश्न. लॉर्ड कर्जन की नीतियों एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभावों का मूल्यांकन कीजिये। (2020)