भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन

चर्चा में क्यों?

असम में राष्ट्रीय जलमार्ग-57 (कोपिली नदी) को चालू कर दिया गया है, जिससे समुद्री मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 और पीएम गति शक्ति के तहत अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

- अब असम में चार राष्ट्रीय जलमार्ग- ब्रह्मपुत्र (NW-2), बराक (NW-16), धनसिरी (NW-31) और कोपिली (NW-57) पूरी तरह से चालू हैं।

भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग और परिवहन से संबंधित मुख्य बिंदु

- अंतर्देशीय जलमार्ग: अंतर्देशीय जलमार्ग जल के वे भाग हैं जैसे नौगम्य नदियाँ, झीलें और नहरें (समुद्र को छोड़कर), जिनका उपयोग वस्तु और लोगों के परिवहन के लिये किया जाता है।

- मुख्य विशेषताएँ: किसी जलमार्ग को अंतर्देशीय जलमार्ग के रूप में वर्गीकृत करने के लिये, उसे पूर्ण रूप से भरे होने पर न्यूनतम 50 टन की वहन क्षमता वाले जहाज़ों को सहारा देना होगा।

- राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (1980) ने राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिये निम्नलिखित कुछ मानदंडों की सिफारिश की:

- 45 मीटर चौड़ा चैनल और न्यूनतम गहराई 1.5 मीटर।

- शहरी या अंतर-बंदरगाह क्षेत्रों के अपवाद के साथ, कम-से-कम 50 किमी का निरंतर विस्तार।

- अक्तूबर 1986 में स्थापित भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) नौवहन और नौवहन के लिये अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन के लिये नोडल एजेंसी है।

- केवल राष्ट्रीय जलमार्ग ही केंद्र सरकार के अधीन हैं, अन्य राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

- राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (1980) ने राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिये निम्नलिखित कुछ मानदंडों की सिफारिश की:

- मुख्य विशेषताएँ: किसी जलमार्ग को अंतर्देशीय जलमार्ग के रूप में वर्गीकृत करने के लिये, उसे पूर्ण रूप से भरे होने पर न्यूनतम 50 टन की वहन क्षमता वाले जहाज़ों को सहारा देना होगा।

- अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT):

- अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT): इसमें नौगम्य नदियों, नहरों, बैकवाटर और खाड़ियों के माध्यम से वस्तु और यात्रियों की आवाजाही शामिल है। यह लागत-प्रभावी और पर्यावरण की दृष्टि से सतत् है।

- भारत में 14,500 किलोमीटर लंबा नौगम्य जलमार्ग है।

- अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT): इसमें नौगम्य नदियों, नहरों, बैकवाटर और खाड़ियों के माध्यम से वस्तु और यात्रियों की आवाजाही शामिल है। यह लागत-प्रभावी और पर्यावरण की दृष्टि से सतत् है।

- विधायी ढाँचा:

- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के तहत अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास और प्रबंधन की देखरेख के लिये IWAI की स्थापना की गई।

- राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 ने 111 अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया।

- अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 अंतर्देशीय जहाज़ों से संबंधित नियमों को सुव्यवस्थित करने, सुरक्षित, कुशल और आधुनिक जल परिवहन सुनिश्चित करने के लिये पेश किया गया।

- राष्ट्रीय जलमार्ग (जेट्टी/टर्मिनलों का निर्माण) विनियम, 2025 का उद्देश्य निजी निवेश को बढ़ावा देना और टर्मिनल विकास को सुव्यवस्थित करना है।

- भारत में IWT का विकास:

- परिचालन राष्ट्रीय जलमार्गों (NW) की संख्या 767% की प्रभावशाली वृद्धि के साथ 3 (2014-15) से बढ़कर 29 (2024-25) हो गई।

- राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल परिचालन लंबाई 2,716 किमी (2014-15) से बढ़कर 4,894 किमी (2023-24) हो गई।

- कार्गो यातायात 18.07 MMT (2013-14) से नाटकीय रूप से बढ़कर 133 MMT (2023-24) हो गया, जो 22.10% की CAGR दर्शाता है।

- पूर्वानुमान: IWAI का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अंतर्देशीय जलमार्गों की माल ढुलाई हिस्सेदारी को 2% से बढ़ाकर 5% करना है, जिसका लक्ष्य 200+ MMT माल यातायात का है।

- वर्ष 2047 (समुद्री अमृत काल विज़न) तक, भारत का लक्ष्य अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से 500+ MMT कार्गो आवाजाही हासिल करना है।

अंतर्देशीय जलमार्ग भारत के समुद्री विज़न 2030 में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं?

- पर्यावरण अनुकूल परिवहन: IWT एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प है, जो प्रति टन-किमी केवल 32-36 ग्राम CO₂ उत्सर्जित करता है, जो सड़क मार्ग से 51-91 ग्राम CO₂ उत्सर्जन से काफी कम है।

- इससे नगण्य ध्वनि और जल प्रदूषण होता है, जो भारत के समुद्री भारत विज़न 2030 और पंचामृत जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप है।

- IWT रेल, सड़क और समुद्री परिवहन के साथ सहजता से एकीकृत होता है, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स केंद्रों को मजबूत करता है और परिवहन प्रणालियों में भीड़भाड़ कम करने में सहायता करता है, जिससे माल की तीव्र आवाजाही संभव होती है।

- लागत प्रभावी और ईंधन कुशल: IW परिवहन का सबसे अधिक लागत प्रभावी तरीका है, जिसकी लागत मात्र 0.25-0.30 रुपए प्रति टन-किमी है, जो रेल द्वारा 1.0 रुपए और सड़क द्वारा 1.5 रुपए की तुलना में काफी सस्ता है।

- यह अत्यधिक ईंधन कुशल भी है, जो 105 टन-किलोमीटर प्रति लीटर की गति से चलती है, जबकि रेल द्वारा 85 और सड़क द्वारा 24 किलोमीटर प्रति लीटर की गति से चलती है।

- रसद और आर्थिक लाभ: अंतर्देशीय जलमार्ग रसद लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 14% से 9% तक कम कर सकते हैं, जिससे भारत को प्रतिवर्ष लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत होगी।

- इससे भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार होगा, जिससे वर्ष 2030 तक शीर्ष 25 लॉजिस्टिक्स प्रदर्शनकर्त्ताओं में शामिल होने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

- गंगा, ब्रह्मपुत्र, केरल बैकवाटर जैसी नदियों पर अंतर्देशीय क्रूज पर्यटन और नौका सेवाएँ रोज़गार को बढ़ावा देती हैं, इको-पर्यटन को बढ़ावा देती हैं तथा ब्लू इकोनॉमी लक्ष्यों के साथ संरेखित होती हैं।

- रणनीतिक संपर्क: IWT के लिये न्यूनतम भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होती है, जिससे विस्थापन और पारिस्थितिक व्यवधान से बचा जा सकता है।

- यह पूर्वोत्तर और सुंदरबन जैसे दूरस्थ और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों तक अंतिम छोर तक पहुँच सुनिश्चित करता है।

- यह आपात स्थिति के दौरान वस्तु और कर्मियों की कुशल आवाजाही को सक्षम बनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा और आपदा अनुकूलन का भी समर्थन करता है।

मैरीटाइम इंडिया विज़न (MIV) 2030

- परिचय: मैरीटाइम इंडिया विज़न (MIV) वर्ष 2030 एक रणनीतिक खाका है, जिसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक समुद्री केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसका फोकस बंदरगाह-आधारित विकास और ब्लू इकोनॉमी की वृद्धि को बढ़ावा देने पर है।

- उद्देश्य: इसमें 10 प्रमुख विषयों के अंतर्गत 150 पहलें शामिल हैं, जिनमें बंदरगाह अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स दक्षता, जहाज़ निर्माण, तटीय और अंतर्देशीय जलमार्ग, तकनीकी अपनाना और पर्यावरणीय स्थिरता शामिल हैं।

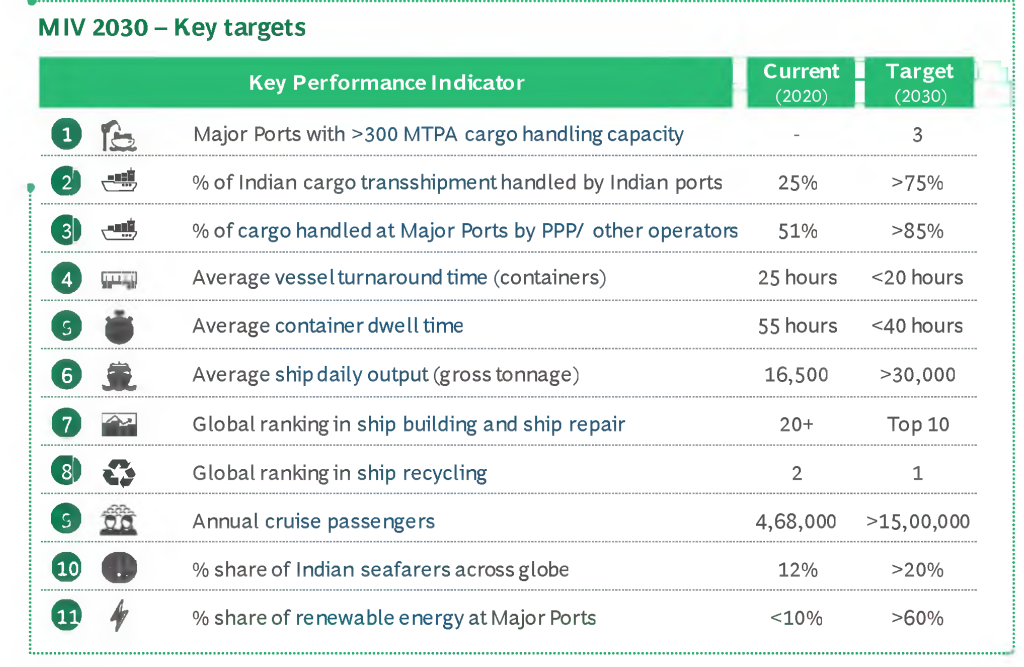

- प्रमुख लक्ष्य:

भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों की पूर्ण क्षमता का दोहन करने में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- मौसमी नौपरिवहन बाधाएँ: अधिकांश भारतीय नदियाँ गैर-बारहमासी हैं, जिनमें शुष्क मौसम के दौरान जल-गहराई में भारी उतार-चढ़ाव होता है, जिससे वर्षभर नौपरिवहन संभव नहीं हो पाता।

- अवसंरचना की कमी: राष्ट्रीय जलमार्गों में जेटी, टर्मिनल, पोत और नौवहन उपकरण जैसी आवश्यक अवसंरचना का अभाव है।

- बहु-माध्यम (मल्टीमॉडल) एकीकरण अपर्याप्त है, औद्योगिक क्लस्टरों का नक्शा ठीक से तैयार नहीं है तथा उच्च पूंजीगत लागत के साथ वित्तपोषण तक सीमित पहुँच है।

- अपर्याप्त गहराई: कई जलमार्गों में आवश्यक ड्राफ्ट (न्यूनतम जल-गहराई) नहीं है, जिससे बड़े कार्गो जहाज़ों का संचालन सीमित हो जाता है तथा दक्षता व माल वहन क्षमता घट जाती है।

- जलमार्गों का कम उपयोग: भारत के केवल 3.5% व्यापार का परिवहन जलमार्गों से होता है, जो चीन (47%), यूरोप (40%) और बांग्लादेश (35%) की तुलना में बहुत कम है, जो इस क्षेत्र की संभावनाओं के कम उपयोग को दर्शाता है।

- अत्यधिक गाद जमाव एवं पर्यावरणीय चिंताएँ: बार-बार गाद जमाव के कारण आवश्यक जल-गहराई बनाए रखने और नौपरिवहन सुनिश्चित करने के लिये नियमित एवं महँगा ड्रेजिंग कार्य करना पड़ता है।

- सीमित प्रथम/अंतिम चरण (फर्स्ट/लास्ट माइल) कनेक्टिविटी और समय की देरी के कारण उद्योग सड़क/रेल परिवहन की ओर झुकते हैं।

- ड्रेजिंग और बंदरगाह विकास जलीय पारिस्थितिक तंत्र को भी नुकसान पहुँचाते हैं और नदी किनारे रहने वाले समुदायों को प्रभावित करते हैं।

अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने से संबंधित प्रमुख पहल क्या हैं?

- जलवाहक-कार्गो प्रोत्साहन योजना (2024): सड़क/रेल से अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) की ओर मोडल शिफ्ट को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्गो मालिकों को परिचालन लागत का 35% प्रतिपूर्ति प्रदान करना।

- टन भार कर (Tonnage Tax) का विस्तार: IWT में कर स्थिरता को बढ़ावा देने और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये इसे केंद्रीय बजट 2025–26 में घोषित किया गया।

- बंदरगाह एकीकरण: कार्गो हैंडलिंग को सुगम बनाने के लिये मल्टी-मॉडल टर्मिनलों का बंदरगाहों और IWT के बीच एकीकरण किया जा रहा है।

- डिजिटलीकरण एवं केंद्रीकृत डाटाबेस: पोत और चालक दल के पंजीकरण हेतु एकीकृत डिजिटल पोर्टल, जिससे पारदर्शिता, लॉजिस्टिक्स योजना और IWT में व्यवसाय करने में आसानी सुनिश्चित हो सके।

- पूर्वी और पश्चिमी समर्पित मालवाहक गलियारे (DFCs)

- सागरमाला परियोजना

- जल मार्ग विकास परियोजना

- प्रधानमंत्री गति शक्ति

भारत में IWT में सुधार के लिये क्या उपाय किये जाने चाहिये?

- एकीकृत एवं सतत् अवसंरचना विकास: प्रधानमंत्री गति शक्ति और सागरमाला के तहत बहु-माध्यम (मल्टीमॉडल) कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करते हुए IWT (अंतर्देशीय जल परिवहन) को रेल, सड़क और तटीय नेटवर्क से जोड़ना।

- बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में निष्क्रिय जलमार्गों को (जैसे– कोपिली मॉडल) सतत् ड्रेजिंग, पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अनुपालन और पर्यावरण-अनुकूल नौवहन हेतु ग्रीन वेसल्स के माध्यम से पुनर्जीवित करना।

- निजी भागीदारी एवं वित्तीय प्रोत्साहन: पोत निर्माण, टर्मिनल विकास और कार्गो हैंडलिंग में PPP (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) को बढ़ावा देना, जिसके लिये कर लाभ, वित्तीय प्रोत्साहन और अंतर्देशीय जलमार्ग विकास कोष की स्थापना करना।

- लॉजिस्टिक्स में नवाचार को प्रोत्साहित करना, जैसे – ई-प्लेटफॉर्म, नदी सूचना प्रणाली (RIS) और GPS ट्रैकिंग।

- कार्गो एवं यात्री परिवहन में वृद्धि: कार्गो प्रवाह को बेहतर बनाने के लिये IWT को पीएम मित्रा पार्क और मेगा फूड पार्क जैसे आर्थिक केंद्रों से जोड़ना।

- क्रूज़ भारत मिशन के तहत यात्री परिवहन का विस्तार करना और प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों पर निर्धारित सेवाओं के माध्यम से जलवाहक योजना के तहत कार्गो परिवहन को प्रोत्साहित करना।

- क्षमता निर्माण एवं सामुदायिक विकास: नदी किनारे के क्षेत्रों में IWT संचालन और रखरखाव के लिये कार्यबल के कौशल विकास में निवेश करना।

- पारंपरिक नौवहन को नदी समुदाय विकास योजना (Riverine Community Development Scheme) के माध्यम से संरक्षित करना, जिससे रोज़गार और सतत् आजीविका को ज़मीनी स्तर पर बढ़ावा मिले।

निष्कर्ष

अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) माल परिवहन का एक कम लागत वाला, ईंधन-कुशल और पर्यावरण के अनुकूल माध्यम है। सागरमाला और प्रधानमंत्री गति शक्ति जैसी पहलों के अंतर्गत इसके विकास से स्थायी लॉजिस्टिक्स प्रणाली को मज़बूती मिल सकती है और भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) की संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। इसे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में प्रभावी ढंग से एकीकृत करने के लिये उपाय सुझाइये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन की समस्याओं और संभावनाओं का उल्लेख कीजिये। (2016)

भारतीय इतिहास

भारत छोड़ो आंदोलन दिवस

प्रिलिम्स के लिये: भारत छोड़ो आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध, महात्मा गांधी, मुस्लिम लीग

मेन्स के लिये: भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन का महत्त्व, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन

चर्चा में क्यों?

भारत प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को भारत भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के रूप में मनाता है, जिसे अगस्त क्रांति दिवस के रूप में भी जाना जाता है, यह दिवस भारत छोड़ो आंदोलन की याद में मनाया जाता है, जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करने की मांग की गई थी।

भारत छोड़ो आंदोलन क्या था?

- शुरुआत और उद्देश्य: महात्मा गांधी ने 8 अगस्त, 1942 को मुंबई में ऑल इंडिया कॉन्ग्रेस कमेटी के अधिवेशन के दौरान इस आंदोलन की शुरुआत की। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद, इस आंदोलन में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त करने की मांग की गई।

- गांधी का आह्वान: गांधी ने गौवालिया टैंक मैदान (अब अगस्त क्रांति मैदान) से “करो या मरो” का आह्वान किया, जिसमें भारतीयों से ब्रिटिश शासन के तत्काल अंत की मांग करने का आग्रह किया गया।

- नारा और प्रतीकात्मकता: “भारत छोड़ो” का नारा मुंबई के समाजवादी और ट्रेड यूनियन नेता यूसुफ मेहरअली ने दिया था, जिन्होंने पहले “साइमन गो बैक” का नारा भी गढ़ा था।

- आंदोलन के दौरान, अरुणा आसफ अली एक प्रमुख हस्ती बन गईं, जिन्होंने गोवालिया टैंक मैदान पर अवज्ञा के प्रतीक के रूप में भारतीय ध्वज फहराया।

- नए नेताओं का उदय: इस आंदोलन के दौरान डॉ. राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे नए नेता उभरकर सामने आए।

- महिलाओं ने भी इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, कई ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया और प्राणों की आहुति दी। जैसे मतंगिनी हाज़रा, जो हाथ में तिरंगा लिये शहीद हुईं तथा सुचेता कृपलानी, जो बाद में भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री (उत्तर प्रदेश) बनीं।

- भारत छोड़ो आंदोलन का स्वरूप: यह आंदोलन पहले के शांतिपूर्ण आंदोलनों जैसे असहयोग और सविनय अवज्ञा से अलग था, क्योंकि यह ब्रिटिश शासन की पूरी तरह समाप्ति के लिये जनविद्रोह था।

- हालाँकि गांधीजी ने अहिंसा पर ज़ोर दिया, लेकिन आंदोलन में आत्मरक्षा के लिये हिंसा को भी शामिल किया गया। इसमें ब्रिटिश संपत्तियों पर तोड़फोड़ और गुरिल्ला हमलों जैसी स्वतःस्फूर्त कार्रवाइयों की अनुमति थी।

- कॉन्ग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के बाद, पूरे भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन, हड़तालें और तोड़फोड़ शुरू हो गई, जिसमें छात्रों और युवाओं ने, खासकर शहरी केंद्रों में, अगुवाई की।

- मुस्लिम समुदाय कतर मुस्लिम लीग से काफी हद तक दूर रहा, इसे एक हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन के रूप में देखा गया, जिसने बढ़ते सांप्रदायिक विभाजन और मुस्लिम लीग के अलग राज्य के लिये दबाव को उजागर किया।

- विरासत: यह आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्त्वपूर्ण मार्ग बना, जिसने एकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः ब्रिटिश शासन का अंत हुआ।

- भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने भारत की भावी राजनीति को आकार दिया। गोवालिया टैंक मैदान में अपने भाषण में, गांधीजी ने कहा था कि सत्ता भारत के लोगों के हाथ में होगी। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को वास्तव में "हम भारत के लोगों" का प्रतीक बना दिया।

किन घटनाओं ने भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया?

- द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) का प्रभाव: ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं से परामर्श किये बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। कॉन्ग्रेस ने समर्थन के बदले पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, लेकिन ब्रिटेन ने इनकार कर दिया, जिससे व्यापक आक्रोश फैल गया।

- क्रिप्स मिशन की विफलता (मार्च 1942): द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करने तथा राजनीतिक संकट को दूर करने के लिये ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया था।

- स्टैफोर्ड क्रिप्स ने युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा, जिसमें एक संविधान सभा तथा प्रान्तों और रियासतों को इससे बाहर रखने का सुझाव दिया गया।

- गांधीजी ने क्रिप्स से मुलाकात की, लेकिन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और इसे "डूबते बैंक के पोस्ट-डेटेड चेक" (post-dated cheque on a crashing bank) बताया, क्योंकि यह प्रस्ताव विभाजन का समर्थन करता था और तत्काल स्वतंत्रता की पेशकश करने में विफल रहा। मिशन अंततः भारतीयों की मांगों को पूरा करने में विफल रहा।

- राष्ट्रवादी भावना और आर्थिक कठिनाइयाँ: वर्ष 1942 तक, स्वतंत्रता देने में ब्रिटिश देरी , राजनीतिक दमन, युद्धकालीन शोषण तथा युद्ध के दौरान बंगाल से चावल के निर्यात पर बढ़ती निराशा के परिणामस्वरूप खाद्य संकट उत्पन्न हुआ, जिसके कारण वर्ष 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा।

- अकाल ने जनता की पीड़ा को और बढ़ा दिया तथा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आक्रोश को बढ़ा दिया।

- बर्मा का पतन (1942): बर्मा पर जापान के आक्रमण ने युद्ध को भारत के दरवाजे तक ला दिया, जिससे आक्रमण की आशंका बढ़ गई तथा ब्रिटिशों की वापसी की आवश्यकता महसूस होने लगी।

- इस बीच, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना (Indian National Army) का गठन कर स्वतंत्रता के लिये जारी लड़ाई को तीव्र कर दिया।

- महात्मा गांधी का नेतृत्व: स्वतंत्रता की बढ़ती मांगों का सामना करते हुए, गांधी ने भारत छोड़ो का आह्वान किया और घोषणा की, " हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे।"

- 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कॉन्ग्रेस समिति ने अहिंसक जन प्रतिरोध का आह्वान करते हुए भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया।

भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम क्या थे?

- ब्रिटिश दमन: ब्रिटिश सरकार ने कठोर दमन किया तथा प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस आंदोलन के कारण कई क्षेत्रों में ब्रिटिश सत्ता अस्थायी रूप से ध्वस्त हो गई।

- समानांतर सरकारों का उदय: बलिया (उत्तर प्रदेश), तामलुक (पश्चिम बंगाल) और सतारा (महाराष्ट्र) जैसे स्थानों में स्थानीय समानांतर सरकारों ने कुछ समय के लिये ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी, जिससे स्वशासन की प्रबल इच्छा का संकेत मिला।

- राष्ट्रीय एकता में वृद्धि: इस आंदोलन ने पूर्ण स्वतंत्रता के संघर्ष में विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों के भारतीयों को एकजुट किया तथा औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सामूहिक संकल्प को मज़बूत किया।

- भारतीय राजनीति के भीतर विभाजन: इस आंदोलन ने भारतीय राजनीति के भीतर विभाजन को भी उजागर किया, जिसमें मुस्लिम लीग ने बड़े पैमाने पर स्वयं को इससे दूर रखा, जिससे भारत के भविष्य को लेकर कॉन्ग्रेस और लीग के बीच बढ़ता मतभेद उजागर हुआ।

- स्वतंत्रता का मार्ग: यद्यपि इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को तात्कालिक रूप से समाप्त नहीं किया, लेकिन इसने वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता का मंच तैयार कर दिया, क्योंकि इसने अंग्रेज़ों को इस बात का अनुभव कराया कि भारत पर उनकी पकड़ अब स्थायी नहीं रही।

निष्कर्ष:

भारत छोड़ो आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्त्वपूर्ण क्षण था, यह स्वतंत्रता की एक साहसिक, ज्वलंत मांग थी जिसने उन लाखों लोगों की भावनाओं को प्रभावित किया जो अपने देश की स्वतंत्रता के लिये सब कुछ बलिदान करने को तैयार थे।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आकार देने में भारत छोड़ो आन्दोलन के महत्त्व की विवेचना कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रिलिम्स

प्रश्न. भारतीय इतिहास में 8 अगस्त, 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है? (2021)

(a) भारत छोड़ो प्रस्ताव AICC द्वारा अपनाया गया था।

(b) अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिये वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया।

(c) सात प्रांतों में काॅन्ग्रेस के मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया।

(d) द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद क्रिप्स ने पूर्ण डोमिनियन स्थिति के साथ एक भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा।

उत्तर: (a)

प्रश्न. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिये: (2017)

- रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह

- भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत

- द्वितीय गोलमेज सम्मेलन

उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है?

(a) 1 – 2– 3

(b) 2 – 1 – 3

(c) 3 – 2 – 1

(d) 3 – 1 – 2

उत्तर : (c)

मेन्स

प्रश्न. वे कौन-सी घटनाएँ थीं जिनके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ? इसके परिणामों को स्पष्ट कीजिये। (2024)