अंतर्राष्ट्रीय संबंध

पाकिस्तान-चीन संबंध और भारत

प्रिलिम्स के लिये:पंचशील की नीति, हुंजा-गिलगित क्षेत्र, 1999 का कारगिल संघर्ष। मेन्स के लिये:भारतीय विदेश नीति, पाकिस्तान-चीन संबंध, भारत-चीन संबंधों का इतिहास। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विदेश नीति के बहाने संसद में सरकार से सवाल करते हुए विपक्ष ने पाकिस्तान और चीन को एक साथ लाने के लिये ज़िम्मेदार मौजूदा नीतियों की आलोचना की है।

- इसके जवाब में विदेश मंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि दोनों देश हमेशा करीबी रहे हैं और कई मोर्चों पर सहयोग का एक समृद्ध इतिहास साझा किया है।

पाकिस्तान-चीन संबंधों की पृष्ठभूमि:

- प्रारंभ में पाकिस्तान संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले दो कम्युनिस्ट विरोधी सैन्य समझौते ‘सीटो और सेंटो’ (SEATO and CENTO) का सदस्य था, इसे गैर-सोवियत ब्लॉक के हिस्से के रूप में देखा गया था और माओत्से तुंग के नेतृत्त्व में चीन वैचारिक स्तर पर इन सबसे अलग था।

- दूसरी ओर भारत के चीन के साथ कामकाजी संबंध थे। दोनों देशों का उपनिवेश-विरोधी, गुट-निरपेक्ष दृष्टिकोण समान था और इन्होंने मिलकर पंचशील की नीति दी।

- हालाँकि 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध के कारण यह संबंध जल्दी बदल गया।

- 1962 का युद्ध: 1962 के भारत-चीन युद्ध के कारण चीन ने पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किये।

- वर्ष 1963 में एक सीमा समझौते में पाकिस्तान ने शक्सगाम घाटी को चीन को सौंप दिया।

- शक्सगाम घाटी या ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर के हुंजा-गिलगित क्षेत्र का हिस्सा है और यह भारत द्वारा दावा किया गया क्षेत्र है लेकिन पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित है।

- इस समझौते के माध्यम से 1970 के दशक में चीन और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित काराकोरम राजमार्ग की नींव रखी गई।

- 1965 का युद्ध: 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को चीन से कूटनीतिक समर्थन मिला।

- विश्लेषकों का कहना है कि 1962 में चीन के खिलाफ युद्ध में भारत की हार के बाद पाकिस्तान को आक्रामकता के लिये उकसाया गया था।

- अमेरिका-चीन और पाकिस्तान: इनका वास्तविक राजनयिक मिलन 1970 के दशक में शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर तथा चीन के माओ एवं झोउ एनलाई के नेतृत्व वाले देशों के बीच पहुँच स्थापित की।

- परमाणु सहयोग: चीन एवं पाकिस्तान के बीच संबंध 1970 और 80 के दशक में विकसित हुए। खासकर वर्ष 1974 में भारत द्वारा परमाणु हथियारों का परीक्षण करने के बाद परमाणु सहयोग प्रमुख स्तंभों में से एक था।

- चीन ने पाकिस्तान को परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी विकसित करने में मदद कर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- सितंबर 1986 में दोनों देशों द्वारा असैन्य परमाणु प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।

- चीन वर्ष 1991 में पाकिस्तान को अपने स्वदेशी रूप से विकसित Qinshan-1 परमाणु ऊर्जा संयंत्र (Qinshan-1 Nuclear Power Plant) की आपूर्ति करने पर सहमत हुआ।

- वर्ष 1998 में भारत द्वारा अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण करने के बाद पाकिस्तान ने चीन की मदद से इसका अनुसरण किया।

भारत-चीन संबंधों का इतिहास:

- वर्ष 1988 में राजीव गांधी की चीन यात्रा के साथ भारत और चीन के बीच तालमेल की एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू हुई।

- चीन द्वारा एक स्पष्ट बदलाव के संकेत देखने को मिले जहांँ उसने भारत के साथ संबंधों को आर्थिक हितों के साथ जोड़ा और व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया, वहीं दूसरी ओर उसने सीमा विवाद पर भारत से अलग से बात की।

- इसके बाद से चीन ने भारत और पाकिस्तान को लेकर सतर्क रुख अपनाया।

- वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान चीन ने पाकिस्तान को सलाह दी कि वह सैनिकों को वापस बुला ले तथा आत्म-नियंत्रण बरते।

- वर्ष 2002 में संसद पर हमले, ऑपरेशन पराक्रम बिल्डअप और वर्ष 2008 में मुंबई आतंकी हमले के बाद भी चीन द्वारा इसी इसी प्रकार का रुख अपनाया गया।

- फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट हवाई हमले के दौरान भी चीन द्वारा इसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की।

भारत-चीन-पाकिस्तान ट्राइएंगल की वर्तमान स्थिति:

- वर्ष 2005-06 में परमाणु समझौते से शुरू हुई अमेरिका-भारत निकटता ने चीन और पाकिस्तान दोनों को चिंतित कर दिया।

- चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) से संबंधित है जो भारत द्वारा दावा किये गए विवादित क्षेत्र से होकर गुज़रती है।

- चीन के दृष्टिकोण से यह बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह के माध्यम से पश्चिमी हिंद महासागर तक पहुंँच प्रदान करती है।

- हालाँकि भारत के दृष्टिकोण से ग्वादर बंदरगाह भारत को घेरने के लिये चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का एक हिस्सा है।

- अगस्त 2019 में भारत द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने तथा जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के निर्णय ने चीन व पाकिस्तान को और भी करीब ला दिया है।

- वर्ष 2020 में चीन द्वारा पाकिस्तानी सेना और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने हेतु पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

- पाकिस्तान ने चीन में निर्मित लड़ाकू ड्रोन या मानव रहित लड़ाकू हवाई विमान खरीदे हैं।

- पाकिस्तान दक्षिण चीन सागर, ताइवान, शिनज़ियांग और तिब्बत सहित मुख्य मुद्दों पर चीन का समर्थन करता है।

- तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्ज़ा करने के बाद चीन को पाकिस्तान की मदद से और संसाधनों हेतु अफगानिस्तान में प्रवेश करने का मौका मिल गया है।

भारत के लिये चीन-पाकिस्तान निकटता के निहितार्थ:

- दो मोर्चो पर युद्ध: दोनों देशों के बीच निकटता एक 'दो-मोर्चे पर युद्ध’ के विचार को जन्म देती है।

- अधिग्रहीत क्षेत्रों पर बातचीत: चीन अब अक्साई चिन, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम जैसे भारतीय क्षेत्रों को 'पुनर्प्राप्त' करने के लिये बातचीत करना चाहता है।

- यह वार्ता कश्मीर तथा संबंधित क्षेत्रों में चीन की भूमिका को बल प्रदान करेगी।

- वैश्विक शक्ति के रूप में चीन का उदय: चीन और पाकिस्तान दोनों का साझा उद्देश्य विश्व शक्ति के रूप में भारत के उदय को रोकना है।

- वैश्विक शक्ति के रूप में चीन के उदय के साथ पाकिस्तान और चीन की वर्तमान साझेदारी को भारत पहले की तुलना में अधिक चिंता का विषय मानता है।

आगे की राह

- दक्षिण एशियाई संबंधों में सुधार: सबसे पहले भारत को अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों में सुधार करने के लिये उचित कदम उठाने होंगे।

- चीन और पाकिस्तान इस क्षेत्र में भारत को नियंत्रित और प्रतिबंधित करने का प्रयास कर सकते हैं।

- पड़ोस के साथ संबंधों में सुधार: ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने, समुद्री सहयोग बढ़ाने एवं विस्तारित करने हेतु इसे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को और मज़बूत करने की आवश्यकता है।

- रूस के साथ संबंधों में सुधार: भारत को रूस के साथ अपने संबंधों को मज़बूत करना चाहिये, क्योंकि रूस भारत के खिलाफ क्षेत्रीय गंभीरता को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

- कश्मीर की स्थिति में सुधार: दीर्घकालिक दृष्टिकोण से कश्मीर में राजनीतिक पहुँच का उद्देश्य पीड़ित लोगों की समस्याओं का समाधान कर वहाँ शांति स्थापित करना है।

- भारत-प्रशांत रणनीति में सुधार: भारत के लिये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूरोपीय भागीदारों को शामिल करने वाली भारत-प्रशांत रणनीति एक महत्त्वपूर्ण बाधा है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

जैव विविधता और पर्यावरण

विश्व आर्द्रभूमि दिवस और दो नए रामसर स्थल

प्रिलिम्स के लिये:विश्व आर्द्रभूमि दिवस, भारत में आर्द्रभूमि स्थल, रामसर स्थल। मेन्स के लिये:आर्द्रभूमि का महत्त्व और संबंधित खतरे। |

चर्चा में क्यों?

विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 02 फरवरी, 2022 को दुनिया भर में आयोजित किया जाता है।

- इस अवसर पर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (SAC - इसरो का एक प्रमुख केंद्र) द्वारा ‘नेशनल वेटलैंड डेकाडल चेंज एटलस’ तैयार किया गया था।

- इससे संबंधित मूल एटलस SAC द्वारा वर्ष 2011 में जारी किया गया था और पिछले कुछ वर्षों में सभी राज्य सरकारों द्वारा भी अपनी योजना प्रक्रियाओं में व्यापक रूप से उपयोग किया गया है।

- इस अवसर पर दो नए रामसर स्थलों (अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि)- गुजरात में खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य और उत्तर प्रदेश में बखिरा वन्यजीव अभयारण्य की भी घोषणा की गई।

विश्व आर्द्रभूमि दिवस:

- यह दिवस 02 फरवरी, 1971 को ईरानी शहर रामसर में ‘आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन’ को अपनाने की तारीख को चिह्नित करता है।

- रामसर कन्वेंशन एक अंतर-सरकारी संधि है जो आर्द्रभूमि एवं उनके संसाधनों के संरक्षण तथा उचित उपयोग हेतु राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये रूपरेखा प्रदान करती है।

- रामसर सूची के अनुसार, सबसे अधिक रामसर स्थलों वाले देश यूनाइटेड किंगडम (175) और मेंक्सिको (142) हैं। कन्वेंशन संरक्षण के दृष्टिकोण से बोलीविया का क्षेत्रफल (148,000 वर्ग किमी) सबसे बड़ा है।

- यह दिवस पहली बार वर्ष 1997 में मनाया गया था।

- वर्ष 2022 के लिये थीम: ‘वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर।’

आर्द्रभूमि तथा इसका महत्त्व:

- आर्द्रभूमि:

- आर्द्रभूमियांँ पानी में स्थित मौसमी या स्थायी पारिस्थितिक तंत्र हैं। इनमें मैंग्रोव, दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री क्षेत्र (6 मीटर से कम ऊँचे ज्वार वाले स्थान) के अलावा मानव निर्मित आर्द्रभूमि जैसे- अपशिष्ट जल उपचार तालाब और जलाशय आदि शामिल होते हैं।

- महत्त्व:

- आर्द्रभूमियांँ हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये बाढ़ की घटनाओं में कमी लाती हैं, तटीय इलाकों की रक्षा करती हैं, साथ ही प्रदूषकों को अवशोषित कर पानी की गुणवत्ता में सुधार करती हैं।

- आर्द्रभूमि मानव और पृथ्वी के लिये महत्त्वपूर्ण हैं। 1 बिलियन से अधिक लोग जीवनयापन के लिये उन पर निर्भर हैं और दुनिया की 40% प्रजातियाँ आर्द्रभूमि में रहती हैं तथा प्रजनन करती हैं।

- ये भोजन, कच्चे माल, दवाओं के लिये आनुवंशिक संसाधनों और जलविद्युत के महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं।

- भूमि आधारित कार्बन का 30% पीटलैंड (एक प्रकार की आर्द्रभूमि) में संग्रहीत है।

- ये परिवहन, पर्यटन और लोगों के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- कई आर्द्रभूमियाँ प्राकृतिक सुंदरता के क्षेत्र हैं और आदिवासी लोगों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

आर्द्रभूमि से संबंधित खतरे:

- आर्द्रभूमियों पर गठित आईपीबीईएस (जैव विविधता तथा पारिस्थितिकी तंत्र सेवा पर अंतर-सरकारी विज्ञान नीति प्लेटफॉर्म) के अनुसार, ये सबसे अधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्रों में शामिल हैं।

- आर्द्रभूमि मानव गतिविधियों और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जंगलों की तुलना में 3 गुना तेज़ी से समाप्त हो रही है।

- यूनेस्को के अनुसार, आर्द्रभूमि के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न होने से विश्व के उन 40% वनस्पतियों और जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो इन आर्द्रभूमि क्षेत्रों में पाए जाते हैं या प्रजनन करते हैं।

- प्रमुख खतरे: कृषि, विकास, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन।

भारत में आर्द्रभूमियों की स्थिति:

- भारत में लगभग 4.6% भूमि आर्द्रभूमि के रूप में है जो 15.26 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है।

- यूपी में बखिरा वन्यजीव अभयारण्य (Bakhira Wildlife Sanctuary) मध्य एशियाई फ्लाईवे की प्रजातियों को बड़ी संख्या में सर्दियों के मौसम में एक सुरक्षित आश्रय स्थल प्रदान करता है, जबकि गुजरात का खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य ( Khijadia Wildlife Sanctuary) एक तटीय आर्द्रभूमि है जिसमें समृद्ध विविधता विद्यमान है, यह लुप्तप्राय और सुभेद्य प्रजातियों को एक सुरक्षित आवास प्रदान करती है।

- भारत में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा संकलित आकलन और राष्ट्रीय आर्द्रभूमि सूची के अनुसार, आर्द्रभूमि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.63% है।

- भारत में 19 प्रकार की आर्द्रभूमियांँ हैं।

- आर्द्रभूमि के राज्य-वार वितरण में गुजरात शीर्ष पर है (राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 17.56% या देश के कुल आर्द्रभूमि क्षेत्रों का 22.7% एक लंबी तटरेखा के कारण)।

- इसके बाद आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का स्थान है।

रामसर सूची का महत्त्व:

- यह एक ISO सर्टिफिकेशन की तरह है। किसी भी स्थल को इस सूची से हटाया भी जा सकता है यदि यह लगातार उनके मानकों को पूरा नहीं करता है। यह उस मूल्यवान वस्तु की तरह है जिसकी एक लागत तो है पर उस लागत का भुगतान तभी किया जा सकता है जब उस वस्तु की ब्रांड वैल्यू हो।

- रामसर टैग किसी भी स्थल की मज़बूत सुरक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है और अतिक्रमण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।

- पक्षियों की कई प्रजातियाँ प्रवेश के दौरान हिमालय क्षेत्र में जाने से बचना पसंद करती हैं और इसके बजाय गुजरात और राजस्थान के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने के लिये अफगानिस्तान व पाकिस्तान से गुज़रने वाले मार्ग का चयन करती हैं। इस प्रकार गुजरात कई अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी प्रजातियों जैसे- बतख, वेडर, प्लोवर, टर्न, गल आदि और शोरबर्ड के साथ-साथ शिकारी पक्षियों का पहला ‘लैंडिंग पॉइंट’ बन गया है।

- भारत में आर्द्रभूमि सर्दियों के दौरान प्रवासी पक्षियों के लिये चारागाह और विश्राम स्थल के रूप में कार्य करती है।

- प्रवासी वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण के लिये अभिसमय के अनुसार, CAF (मध्य एशियाई फ्लाईवे), जिसमें 30 देश शामिल हैं, 182 प्रवासी जलपक्षी प्रजातियों की कम से कम 279 आबादी को कवर करता है, जिसमें विश्व स्तर पर 29 संकटग्रस्त और निकट-संकटग्रस्त प्रजातियाँ शामिल हैं।

स्रोत: पी.आई.बी.

शासन व्यवस्था

आम मतदाता सूची और एक राष्ट्र-एक चुनाव प्रक्रिया

प्रिलिम्स के लिये:लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा अनुच्छेद 243K और 243ZA मेन्स के लिये:भारतीय राजनीति, सामान्य मतदाता सूची तथा संबंधित चुनौतियाँ, समकालिक चुनाव प्रक्रिया या एक ही समय पर होने वाले चुनाव की अवधारणा के गुण एवं दोष। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कानून और न्याय मंत्री द्वारा राज्यसभा में सूचित किया गया है कि देश में सभी निर्वाचक निकायों के लिये एक समान मतदाता सूची तैयार करने और समकालिक चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करने के लिये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन करने की केंद्र सरकार की कोई योजना नहीं है।

आम मतदाता सूची:

- आम मतदाता सूची के बारे में:

- आम मतदाता सूची (Common Electoral Roll) के तहत लोकसभा, विधानसभा और अन्य चुनावों के लिये केवल एक मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा।

- वर्तमान में भारत में मतदाता सूची के प्रकार:

- कुछ राज्यों में कानून राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकाय चुनावों के लिये भारतीय चुनाव आयोग की मतदाता सूची का प्रयोग करने और उपयोग करने की अनुमति देते हैं।

- दूसरी तरफ राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका और पंचायत चुनावों हेतु मतदाता सूची को तैयार करने और संशोधन के आधार के रूप में चुनाव आयोग की मतदाता सूची का उपयोग करता है।

- कुछ राज्यों की अपनी मतदाता सूची है जैसे- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश, केरल, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड तथा केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर। ये सभी राज्य स्थानीय निकाय चुनावों के लिये चुनाव आयोग की सूची का प्रयोग नहीं करते हैं।

- मूल अंतर यह है कि हमारे देश में चुनावों के पर्यवेक्षण और संचालन का कार्य दो संवैधानिक प्राधिकरणों- भारत के चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग को सौंपा गया है।

- भारत का चुनाव आयोग (EC) वर्ष 1950 में स्थापित किया गया था, चुनाव आयोग पर निम्नलिखित का चुनाव कराने की ज़िम्मेदारी है:

- भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति।

- संसद, राज्य विधानसभाओं और विधानपरिषदों।

- राज्य चुनाव आयोग (SECs): दूसरी ओर SEC को नगरपालिका और पंचायत चुनावों का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराने का कार्य सौंपा गया है तथा वे स्थानीय निकाय चुनावों हेतु अपनी मतदाता सूची तैयार करने के लिये स्वतंत्र हैं।

- भारत का चुनाव आयोग (EC) वर्ष 1950 में स्थापित किया गया था, चुनाव आयोग पर निम्नलिखित का चुनाव कराने की ज़िम्मेदारी है:

- ज़रूरत:

- भारी खर्च और परिश्रम से बचने हेतु एक अलग मतदाता सूची और एक साथ चुनाव।

- यह तर्क दिया जाता है कि एक अलग मतदाता सूची तैयार करने में भारी खर्च और परिश्रम का दोहराव होता है।

- पहले की सिफारिशें:

- विधि आयोग ने वर्ष 2015 में अपनी 255वीं रिपोर्ट में एकल मतदाता सूची हेतु इसकी सिफारिश की थी।

- चुनाव आयोग ने भी वर्ष 1999 और वर्ष 2004 में इसी तरह का रुख अपनाया था।

- चुनाव आयोग ने कहा कि यह मतदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है, क्योंकि उनके नाम एक सूची में मौजूद हो सकते हैं, लेकिन दूसरे में अनुपस्थित हो सकते हैं।

- भारी खर्च और परिश्रम से बचने हेतु एक अलग मतदाता सूची और एक साथ चुनाव।

- कार्यान्वयन की प्रक्रिया:

- अनुच्छेद 243K और 243ZA में संवैधानिक संशोधन किये जाने की आवश्यकता है।

- अनुच्छेद 243K और 243ZA राज्यों में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित हैं। ये राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा इन चुनावों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करते हैं।

- इस संशोधन से देश में सभी चुनावों के लिये एक ही मतदाता सूची अनिवार्य हो जाएगी।

- राज्य सरकारों को अपने कानूनों में संशोधन करने और नगरपालिका तथा पंचायत चुनावों के लिये निर्वाचन आयोग (ECI) की मतदाता सूची को अपनाने के लिये राजी किया जाना चाहिये।

- अनुच्छेद 243K और 243ZA में संवैधानिक संशोधन किये जाने की आवश्यकता है।

- चुनौतियाँ:

- ज़रूरी नहीं कि निर्वाचन आयोग के मतदान केंद्र की सीमाएँ वार्डों से मेल खाती हों।

- इस बदलाव के लिये बड़े पैमाने पर आम सहमति बनाने की कवायद की आवश्यकता होगी।

एक साथ चुनाव:

- परिचय:

- ‘एक साथ चुनाव’ या एक राष्ट्र-एक चुनाव का विचार भारतीय चुनावी चक्र को एक तरीके से संरचित करने को संदर्भित करता है ताकि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ एक ही समय पर कराया जाए जिससे दोनों चुनाव एक निश्चित समय के भीतर हो सकें।

- लाभ:

- इससे मतदान में होने वाले खर्च, राजनीतिक पार्टियों के खर्च आदि पर नज़र रखने में मदद मिलेगी और जनता के पैसे को भी बचाया जा सकता है।

- प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर बढ़ते बोझ को भी कम किया जा सकता है।

- सरकारी नीतियों को समय पर लागू करने में मदद मिलेगी और यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा है कि प्रशासनिक मशीनरी चुनावी मोड के बजाय विकास संबंधी गतिविधियों में संलग्न हो।

- शासनकर्त्ताओं की ओर से शासन संबंधी समस्याओं का समाधान समय पर किया जाएगा। आम तौर पर यह देखा जाता है कि किसी विशेष विधानसभा चुनाव में अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिये सत्तारूढ़ राजनेता कठोर दीर्घकालिक निर्णय लेने से बचते हैं जो अंततः देश को दीर्घकालिक लाभ पहुँचा सकता है।

- पाँच वर्ष में एक बार चुनावी तैयारी के लिये सभी हितधारकों यानी राजनीतिक दलों, भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI), अर्द्धसैनिक बलों, नागरिकों को अधिक समय मिल सकेगा।

- चुनौतियाँ:

- भारत की संसदीय प्रणाली का पालन करने वाली विभिन्न परंपराओं को देखते हुए सिंक्रनाइज़ेशन एक काफी बड़ी समस्या है। सरकार निचले सदन के प्रति जवाबदेह है और यह संभव है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले गिर सकती है तथा जिस क्षण सरकार गिरती है, नए सिरे से चुनाव आयोजित किये जाते हैं।

- इस विचार पर सभी राजनीतिक दलों को राजी करना और एक साथ लाना काफी मुश्किल होता है।

- एक साथ चुनाव कराने के लिये ‘इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन’ (EVMs) और ‘वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल्स’ (VVPATs) की आवश्यकता दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग को दो सेट (एक विधानसभा के चुनाव और दूसरा लोकसभा के लिये) प्रदान करने होंगे।

- मतदानकर्मियों के लिये अतिरिक्त आवश्यकता और सुरक्षा के बेहतर इंतज़ाम करना भी एक काफी बड़ी चुनौती होगी।

आगे की राह

- प्रत्येक माह अलग-अलग जगहों पर चुनाव आयोजित होते हैं और इससे विकास कार्य बाधित होते हैं। इसलिये विकास कार्यों पर आदर्श आचार संहिता के प्रभाव को रोकने के लिये एक साथ चुनाव आयोजित करने पर गहन अध्ययन एवं विचार-विमर्श करना आवश्यक है।

- देश को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की ज़रूरत है या नहीं, इस पर आम सहमति बनाने की आवश्यकता है। सभी राजनीतिक दलों को कम-से-कम इस मुद्दे पर बहस में सहयोग करना चाहिये, बहस शुरू होने के बाद जनता की राय को ध्यान में रखा जा सकता है। भारत को एक परिपक्व लोकतंत्र होने के नाते बहस के परिणाम का अनुसरण करना चाहिये।

स्रोत: द हिंदू

भारतीय राजव्यवस्था

हिजाब और धर्म की स्वतंत्रता

प्रिलिम्स के लिये:सर्वोच्च न्यायालय, हिजाब, मौलिक अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित मामले। मेन्स के लिये:मौलिक अधिकार, न्यायपालिका, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, महिलाओं के मुद्दे, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित मामले। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कर्नाटक के उडुपी ज़िले के एक कॉलेज में हिजाब (कुछ मुस्लिम महिलाओं द्वारा सार्वजनिक रूप से पहना जाने वाला वस्त्र) पहनकर आने वाली छह छात्रों को कॉलेज में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

- यह मुद्दा धर्म की स्वतंत्रता पर कानूनी सवाल उठाता है कि क्या हिजाब पहनने का अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित है।

संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा:

- संविधान का अनुच्छेद 25 (1) ‘अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार’ की गारंटी देता है।

- यह अधिकार स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की गारंटी देता है- जिसका अर्थ है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि इस स्वतंत्रता का प्रयोग करने में कोई हस्तक्षेप या बाधा उत्पन्न न हो।

- हालाँकि सभी मौलिक अधिकारों की तरह राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य राज्य के हितों के आधार पर अधिकार को प्रतिबंधित कर सकता है।

- इसके निहितार्थ हैं:

- अंतःकरण की स्वतंत्रता: अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता।

- धर्म को मानने का अधिकार: अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार।

- आचरण का अधिकार: धार्मिक पूजा, अनुष्ठान, समारोह और विश्वासों तथा विचारों का प्रदर्शन करने का अधिकार।

- प्रचार करने का अधिकार: किसी के धार्मिक विश्वासों को दूसरों तक पहुँचाना या प्रसारित करना या किसी के धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या करना।

आवश्यक धार्मिक आचरण का परीक्षण:

- वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिये एक व्यावहारिक परीक्षण प्रक्रिया विकसित की है कि कौन सी धार्मिक प्रथाओं को संवैधानिक रूप से संरक्षित किया जा सकता है और क्या अनदेखा किया जा सकता है।

- वर्ष 1954 में सर्वोच्च न्यायालय ने शिरूर मठ मामले में कहा कि ‘धर्म’ शब्द एक धर्म के तहत ‘अभिन्न’ सभी अनुष्ठानों और प्रथाओं को कवर करेगा। ‘अभिन्न’ क्या है, यह निर्धारित करने हेतु किये जाने वाले परीक्षण को ‘आवश्यक धार्मिक प्रथा’ परीक्षण कहा जाता है।

- प्रायः कानूनी विशेषज्ञों द्वारा धार्मिक प्रथाओं के न्यायिक निर्धारण के संबंध में इस परीक्षण की आलोचना की जाती है, क्योंकि यह न्यायालय को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित करता है।

- विशेषज्ञों का मत है कि न्यायालय का कार्य सार्वजनिक व्यवस्था हेतु धार्मिक प्रथाओं को प्रतिबंधित करने तक सीमित होना चाहिये और न्यायालय को किसी धर्म विशेष के लिये आवश्यक प्रथाओं का निर्धारण नहीं करना चाहिये।

- कई मामलों में न्यायालय ने कुछ प्रथाओं के लिये इस परीक्षण को लागू किया है।

- वर्ष 2004 के एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ‘आनंद मार्ग संप्रदाय’ को सार्वजनिक सड़कों पर ‘तांडव नृत्य’ करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं था, क्योंकि यह संप्रदाय की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है।

- यद्यपि इन मुद्दों को बड़े पैमाने पर समुदाय-आधारित माना जाता है, ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी इस परीक्षण को लागू किया है।

- उदाहरण के लिये वर्ष 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय वायु सेना के एक मुस्लिम एयरमैन को दाढ़ी रखने पर सेवामुक्त करने के निर्णय को सही ठहराया था।

- सशस्त्र बल विनियम, 1964 सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिये बाल बढ़ाने को प्रतिबंधित करता है, केवल ‘उन कर्मियों को छोड़कर जिनका धर्म बाल काटने या शेव करने पर रोक लगाता है।’

- न्यायालय ने अनिवार्य रूप से माना था कि दाढ़ी रखना इस्लामी प्रथाओं का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है।

हिजाब के मुद्दे पर न्यायालयों के अब तक के निर्णय:

- हालाँकि कई अवसरों पर इस मुद्दे को न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, किंतु केरल उच्च न्यायालय के दो फैसले, विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं के लिये इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार कपड़े पहनने के अधिकार पर परस्पर विरोधी हैं।

- वर्ष 2015 में केरल उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसी दो याचिकाएँ दायर की गई थीं, जिनमें अखिल भारतीय प्री-मेडिकल प्रवेश के लिये ड्रेस कोड को चुनौती दी गई थी, जिसमें सलवार/पायजामा" के साथ चप्पल पहनने की अनुमति थी एवं आधी आस्तीन वाले हल्के कपड़े, जिनमें बड़े बटन, ब्रोच / बैज, फूल आदि न हों", ही पहनने का प्रावधान था।

- केंद्रीय स्कूल शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के तर्क को स्वीकार करते हुए कि नियम केवल यह सुनिश्चित करने के लिये था कि उम्मीदवार कपड़ों के भीतर वस्तुओं को छुपाकर अनुचित तरीकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केरल उच्च न्यायालय ने सीबीएसई को उन छात्रों की जाँच हेतु अतिरिक्त उपाय करने का निर्देश दिया जो अपने धार्मिक रिवाज़ के अनुसार पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं, लेकिन जो ड्रेस कोड के विपरीत है।

- आमना बिंट बशीर बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (2016) मामले में केरल उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे की अधिक बारीकी से जाँच की।

- इस मामले में न्यायालय ने माना कि हिजाब पहनने की प्रथा एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, लेकिन सीबीएसई नियम को रद्द नहीं किया गया।

- न्यायालय ने एक बार फिर 2015 में "अतिरिक्त उपायों" और सुरक्षा उपायों की अनुमति दी।

- हालाँकि स्कूल द्वारा निर्धारित ड्रेस के मुद्दे पर एक और बेंच ने फातिमा तसनीम बनाम केरल राज्य (2018) मामले में अलग तरीके से फैसला सुनाया।

- केरल उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने कहा कि किसी संस्था के सामूहिक अधिकारों को याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत अधिकारों पर प्राथमिकता दी जाएगी।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारतीय अर्थव्यवस्था

ज़मानती बाॅण्ड

प्रिलिम्स के लिये:ज़मानती बाॅण्ड, आईआरडीएआई। मेन्स के लिये:ज़मानती बाॅण्ड और बुनियादी ढांँचे के विकास को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका। |

चर्चा में क्यों?

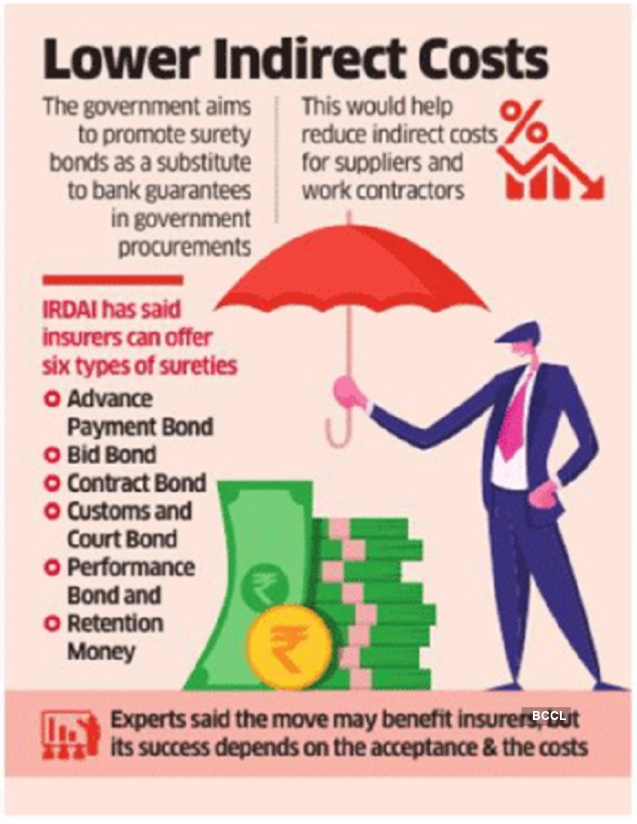

हाल ही में बजट 2022-23 में सरकार ने सरकारी खरीद और सोने के आयात के मामले में बैंक गारंटी के विकल्प के रूप में ज़मानत बीमा बाॅण्ड (Surety Insurance Bonds) के उपयोग की अनुमति दी है।

- भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने भी भारत में ‘स्योर्टी इंश्योरेंस बिज़नेस’ (Surety Insurance Business) के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने हेतु अंतिम दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

- 1 अप्रैल, 2022 से IRDAI (ज़मानत बीमा अनुबंध) दिशा-निर्देश, 2022 प्रभावी होंगे।

ज़मानती बाॅण्ड:

- ज़मानती बाॅण्ड एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध है जिसे तीन पक्षों द्वारा दर्ज किया जाता है- मुख्य, बाध्यकारी और ज़मानती।

- बाध्यकारी पक्ष आमतौर पर एक सरकारी संस्था होती है, जिसको भविष्य के कार्य प्रदर्शन के खिलाफ गारंटी के रूप में ज़मानती बाॅण्ड प्राप्त करने के लिये आमतौर पर एक व्यवसाय के मालिक या ठेकेदार की आवश्यकता होती है।

- ज़मानती बाॅण्ड मुख्य रूप से बुनियादी ढाँचे के विकास से संबंधित है, यह आपूर्तिकर्त्ताओं और कार्य-ठेकेदारों के लिये अप्रत्यक्ष लागत को कम करने हेतु उनके विकल्पों में विविधता लाने व बैंक गारंटी के विकल्प के रूप में कार्य करता है।

- बीमा कंपनी द्वारा ठेकेदार की ओर से उस संस्था को ज़मानती बाॅण्ड प्रदान किया जाता है जो परियोजना प्रदान कर रही है।

- ज़मानती बाॅण्ड लाभार्थी को उन कृत्यों या घटनाओं से बचाता है जो मुख्य पक्ष को अंतर्निहित दायित्वों से वंचित करते हैं। वे निर्माण या सेवा अनुबंधों से लेकर लाइसेंसिंग और वाणिज्यिक उपक्रमों तक विभिन्न दायित्वों के प्रदर्शन की गारंटी देते हैं।

बजट में लिये गए निर्णय:

- एक नई अवधारणा के रूप में ज़मानती बाॅण्ड काफी जोखिम भरा होता है और भारत में बीमा कंपनियों को अभी तक ऐसे व्यवसाय में जोखिम मूल्यांकन में विशेषज्ञता हासिल नहीं हुई है।

- इसके अलावा मूल्य निर्धारण, डिफॉल्टिंग ठेकेदारों के विरुद्ध उपलब्ध सहायता और पुनर्बीमा विकल्पों पर कोई स्पष्टता नहीं है।

- ये काफी महत्त्वपूर्ण विषय हैं और ज़मानत से संबंधित विशेषज्ञता एवं क्षमताओं के निर्माण में बाधा डाल सकते हैं तथा अंततः बीमाकर्त्ताओं को इस व्यवसाय में प्रवेश करने से रोक सकते हैं।

यह अवसंरचना परियोजनाओं को किस प्रकार बढ़ावा देगा?

- ज़मानती अनुबंधों के लिये नियम बनाने के कदम से बुनियादी अवसंरचना क्षेत्र को अधिक तरलता और वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

- यह बड़े, मध्यम एवं छोटे ठेकेदारों के लिये समान अवसर प्रदान करेगा।

- ज़मानती बीमा व्यवसाय, निर्माण परियोजनाओं के लिये बैंक गारंटी के विकल्प को विकसित करने में सहायता करेगा।

- यह कार्यशील पूंजी के कुशल उपयोग को सक्षम करेगा और निर्माण कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली संपार्श्विक की आवश्यकता को कम करेगा।

- जोखिम संबंधी जानकारी साझा करने हेतु बीमाकर्त्ता वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर काम करेंगे।

- इसलिये यह जोखिम पहलुओं पर समझौता किये बिना बुनियादी अवसंरचना के क्षेत्र में तरलता लाने में सहायता करेगा।

ज़मानती बाॅण्ड पर IRDAI दिशा-निर्देश

- नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, बीमा कंपनियाँ अब बहुप्रतीक्षित ज़मानती बाॅण्ड लॉन्च कर सकती हैं।

- IRDAI ने कहा है कि एक वित्तीय वर्ष में सभी निश्चित बीमा पॉलिसियों के लिये लिया गया प्रीमियम, उन नीतियों हेतु बाद के वर्षों में सभी किश्तों सहित उस वर्ष के कुल सकल लिखित प्रीमियम के 10% से अधिक नहीं होना चाहिये, जो कि अधिकतम 500 करोड़ रुपए की सीमा के अधीन है।

- भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के अनुसार, बीमाकर्त्ता ज़मानती बाॅण्ड जारी कर सकते हैं, जो सार्वजनिक संस्था, डेवलपर्स, उप-अनुबंधकर्त्ता और आपूर्तिकर्त्ताओं को आश्वासन देते हैं कि ठेकेदार परियोजना शुरू करते समय अपने संविदात्मक दायित्व को पूरा करेगा।

- अनुबंध बाॅण्ड में बोली बाॅण्ड, प्रदर्शन बाॅण्ड, अग्रिम भुगतान बाॅण्ड और प्रतिधारण राशि शामिल हो सकती है।

- बोली बाॅण्ड: यह एक उपकृत को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है यदि बोली लगाने वाले को बोली दस्तावेज़ो के अनुसार एक अनुबंध से सम्मानित किया जाता है, लेकिन अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है।

- प्रदर्शन बाॅण्ड: यह आश्वासन प्रदान करता है कि यदि प्रिंसिपल या ठेकेदार बंधुआ अनुबंध को पूरा करने में विफल रहता है तो उपकृत की रक्षा की जाएगी। यदि उपकृतकर्ता प्रिंसिपल या ठेकेदार को डिफॉल्ट घोषित करता है और अनुबंध को समाप्त कर देता है, तो यह ज़मानत प्रदाता को बाॅण्ड के तहत ज़मानत के दायित्वों को पूरा करने के लिये कह सकता है।

- अग्रिम भुगतान बाॅण्ड: यदि ठेकेदार विनिर्देशों के अनुसार, अनुबंध को पूरा करने में या अनुबंध के दायरे का पालन करने में विफल रहता है, तो यह ज़मानत प्रदाता द्वारा अग्रिम भुगतान की बकाया राशि का भुगतान करने का वादा है।

- प्रतिधारण राशि: यह ठेकेदार को देय राशि का एक हिस्सा है, जिसे अनुबंध के सफल समापन के बाद अंत में बनाए रखा जाता है और देय होता है।

- अनुबंध बाॅण्ड में बोली बाॅण्ड, प्रदर्शन बाॅण्ड, अग्रिम भुगतान बाॅण्ड और प्रतिधारण राशि शामिल हो सकती है।

- गारंटी की सीमा अनुबंध मूल्य के 30% से अधिक नहीं होनी चाहिये।

- ज़मानत बीमा अनुबंध केवल विशिष्ट परियोजनाओं के लिये जारी किये जाने चाहिये और कई परियोजनाओं के लिये संयोजित नहीं किये जाने चाहिये।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारतीय इतिहास

‘चौरी-चौरा’ घटना के 100 वर्ष

प्रिलिम्स के लिये:चौरी-चौरा घटना, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। मेन्स के लिये:‘चौरी-चौरा’ की घटना, इसकी पृष्ठभूमि और इसके बाद के प्रभाव, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। |

चर्चा में क्यो?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने ‘चौरी-चौरा’ घटना के सौ वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी।

- चौरी-चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले का एक कस्बा है।

- 04 फरवरी, 1922 को इस शहर में एक हिंसक घटना हुई- किसानों की भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन (1920-22) को वापस ले लिया था।

घटना की पृष्ठभूमि:

- 01 अगस्त, 1920 को गांधी जी ने सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया।

- इसमें स्वदेशी का उपयोग करना एवं विदेशी सामानों (विशेष रूप से मशीन से बने कपड़ों) का बहिष्कार, कानूनी, शैक्षिक एवं प्रशासनिक संस्थानों का बहिष्कार और प्रशासन की सहायता करने से इनकार शामिल था।

- वर्ष 1921-22 की सर्दियों में काॅन्ग्रेस और खिलाफत आंदोलन के स्वयंसेवकों को एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक कोर में संगठित किया गया।

- खिलाफत आंदोलन भारत में एक अखिल इस्लामी आंदोलन था, जो वर्ष 1919 में ब्रिटिश राज के दौरान भारत में मुस्लिम समुदाय के बीच एकता के प्रतीक के रूप में तुर्क खलीफा के समर्थन के प्रयास के रूप में पैदा हुआ था।

- काॅन्ग्रेस ने आंदोलन का समर्थन किया और महात्मा गांधी ने इसे असहयोग आंदोलन में शामिल करने की मांग की।

चौरी-चौरा की घटना और उसके बाद की प्रतिक्रियाएँ:

- चौरी-चौरा की घटना

- चौरी-चौरा कस्बे में 4 फरवरी को स्वयंसेवकों ने बैठक की और जुलूस निकालने के लिये पास के मुंडेरा बाज़ार को चुना गया।

- पुलिस ने भीड़ पर गोलियाँ चलाईं जिसमें कुछ लोग मारे गए और कई स्वयंसेवक घायल हो गए।

- जवाबी कार्रवाई में भीड़ ने थाने में आग लगा दी।

- कुछ भागने की कोशिश कर रहे पुलिसकर्मियों को पीट-पीटकर मार डाला गया। हथियारों सहित पुलिस की काफी सारी संपत्ति नष्ट कर दी गई।

- अंग्रेज़ों की प्रतिक्रिया:

- ब्रिटिश राज ने अभियुक्तों पर आक्रामक रूप से मुकदमा चलाया।

- एक सत्र अदालत ने 225 आरोपियों में से 172 को तुरंत मौत की सज़ा सुनाई। हालाँकि अंततः दोषी ठहराए गए लोगों में से केवल 19 को फाँसी दी गई थी।

- महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया:

- गांधीजी ने पुलिसकर्मियों की हत्या की निंदा की और आस-पास के गाँवों में स्वयंसेवक समूहों को भंग कर दिया गया। इस घटना पर सहानुभूति जताने तथा प्रायश्चित करने के लिये एक ‘चौरी-चौरा सहायता कोष’ स्थापित किया गया था।

- गांधीजी ने असहयोग आंदोलन में हिंसा का प्रवेश देख इसे रोकने का फैसला किया।

- उन्होंने अपनी इच्छा ‘कॉन्ग्रेस वर्किंग कमेटी’ को बताई और 12 फरवरी, 1922 को सत्याग्रह (आंदोलन) आंदोलन औपचारिक रूप से वापस ले लिया गया।

- गांधी ने अहिंसा में अपने अटूट विश्वास के आधार पर खुद को सही ठहराया।

- अन्य राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिक्रिया:

- असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेता हैरान थे कि गांधीजी ने संघर्ष को उस समय रोक दिया जब नागरिक प्रतिरोध ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी स्थिति मज़बूत कर ली थी।

- मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास जैसे अन्य नेताओं ने गांधीजी के फैसले पर नाराज़गी व्यक्त की और स्वराज पार्टी की स्थापना का फैसला किया।

तत्काल परिणाम:

- असहयोग आंदोलन की वापसी ने कई युवा भारतीय राष्ट्रवादियों को इस निष्कर्ष पर पहुँचाया कि भारत अहिंसा के माध्यम से औपनिवेशिक शासन से मुक्त नहीं हो पाएगा।

- इन क्रांतिकारियों में जोगेश चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल, अशफाकुल्ला खान, जतिन दास, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, मास्टर सूर्य सेन आदि शामिल थे।

- असहयोग आंदोलन की अचानक समाप्ति से खिलाफत आंदोलन के नेताओं का कॉन्ग्रेस के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आंदोलनों से मोहभंग हो गया, फलतः कॉन्ग्रेस और मुस्लिम नेताओं के बीच दरार पैदा हो गई।

स्रोत: पी.आई.बी.

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत की कोयले की मांग में वृद्धि

प्रिलिम्स के लिये:कोयला, अक्षय ऊर्जा। मेन्स के लिये:भारत में कोयले की बढ़ती मांग और संबंधित चिंताओं का कारण। |

चर्चा में क्यों?

आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 के अनुसार, अक्षय ऊर्जा पर ज़ोर देने के बावजूद देश में कोयले की मांग वर्ष 2030 तक 1.3-1.5 बिलियन टन के दायरे में रहने की उम्मीद है।

- यह वृद्धि 955.26 मिलियन टन की मौजूदा (2019-2020) मांग की 63% है।

कोयले की मांग बढ़ने का कारण:

- लोहा और इस्पात उत्पादन में कोयले का उपयोग होता है तथा ईंधन को परिवर्तित करने के लिये प्रौद्योगिकियाँ मौजूद नहीं हैं।

- 2022-2024 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था के निरंतर विस्तार की उम्मीद है, जिसमें वार्षिक औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.4% है, जो कम-से-कम आंशिक रूप से कोयले से प्रेरित है।

- केंद्र सरकार ने कोयला खनन निजी क्षेत्र के लिये खोल दिया है और इसे अपने सबसे महत्त्वाकांक्षी कोयला क्षेत्र के सुधारों में से एक के रूप में दावा किया है।

चिंताएँ:

- कोयले के स्वतंत्र आवागमन से देश में स्थानीय प्रदूषण बढ़ेगा। सरकार ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिये नए उत्सर्जन मानदंड अधिसूचित किये हैं लेकिन धरातल पर क्रियान्वयन नाकाफी रहा है।

- कोयला और लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट वार्षिक आधार पर 1.3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, जो देश में कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का एक-तिहाई है।

- दिल्ली के लगभग एक-तिहाई क्षेत्र (लगभग 1,50,000 हेक्टेयर) पर वनीकरण करके सरकार प्रतिवर्ष 0.04% CO2 उत्सर्जन में कमी का दावा करती है।

- वनीकरण सहित घनी आबादी वाले देश में नेट ज़ीरो का लक्ष्य प्राप्त करना बहुत आसान नहीं है।

- कोयला कंपनियों द्वारा अक्षय ऊर्जा की ओर स्विच करना लो कार्बन इकॉनमी में बदलने की दिशा में एक और प्रयास था। 31 मार्च, 2021 तक सार्वजनिक उपक्रमों ने 1,496 मेगावाट की अक्षय क्षमता स्थापित की और अगले पाँच वर्षों के दौरान पर्याप्त कार्बन ऑफसेट क्षमता के साथ अतिरिक्त 5,560 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता स्थापित करने की योजना बनाई है।

- हालाँकि यह हाल ही में ग्लासगो सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा किये गए वादे अर्थात गैर-जीवाश्म ईंधन के माध्यम से 500 गीगावाट स्थापित क्षमता और वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% पूरा करने का केवल 1% हिस्सा ही है।

कोयला:

- यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में लोहा, इस्पात, भाप इंजन जैसे उद्योगों में और बिजली पैदा करने के लिये किया जाता है। कोयले से उत्पन्न बिजली को ‘थर्मल पावर’ कहते हैं।

- आज हम जिस कोयले का उपयोग कर रहे हैं वह लाखों साल पहले बना था, जब विशाल फर्न और दलदल पृथ्वी की परतों के नीचे दब गए थे। इसलिये कोयले को बरीड सनशाइन (Buried Sunshine) कहा जाता है।

- दुनिया के प्रमुख कोयला उत्पादकों में चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत शामिल हैं।

- भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में झारखंड में रानीगंज, झरिया, धनबाद और बोकारो शामिल हैं।

- कोयले को भी चार रैंकों में वर्गीकृत किया गया है: एन्थ्रेसाइट, बिटुमिनस, सबबिटुमिनस और लिग्नाइट। यह रैंकिंग कोयले में मौजूद कार्बन के प्रकार व मात्रा और कोयले की उष्मा ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करती है।

आगे की राह

- इन्हें वर्ष 2030 के बाद नई कोयला क्षमता जोड़ने को लेकर भी सतर्क रहना चाहिये क्योंकि इससे संसाधनों के बंद होने का खतरा है।

- भारत को संपूर्ण कोयला मूल्य शृंखला में स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों में निवेश बढ़ाना चाहिये।