भारतीय अर्थव्यवस्था

कोयला गैसीकरण

प्रिलिम्स के लिये:कोयला गैसीकरण, सिनगैस, हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था। मेन्स के लिये:कोयला गैसीकरण परियोजनाओं पर केंद्र सरकार की घोषणा के संबंध में प्रमुख चिंताएँ। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था ‘सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरनमेंट’ (CSE) ने वर्ष 2022-23 के बजट में कोयला गैसीकरण परियोजनाओं पर केंद्र सरकार की घोषणा के बारे में चिंता व्यक्त की है।

- बजट में कोयला गैसीकरण और उद्योग के लिये आवश्यक रसायनों में कोयले के रूपांतरण हेतु चार पायलट परियोजनाओं का प्रस्ताव है।

- सीएसई के अनुसार, जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है।

कोयला गैसीकरण क्या है?

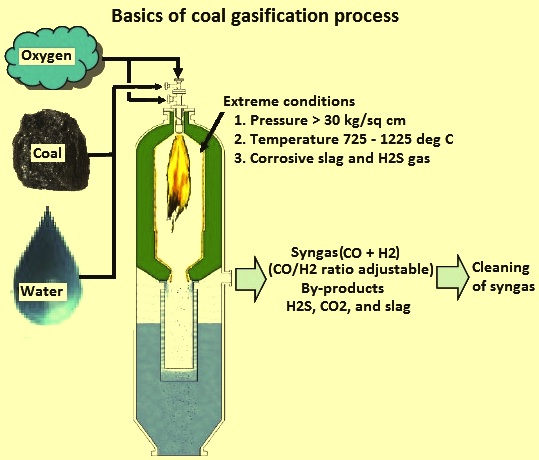

- प्रक्रिया: कोयला गैसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ‘फ्यूल गैस’ बनाने के लिये कोयले को वायु, ऑक्सीजन, वाष्प या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आंशिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है।

- इस गैस का उपयोग पाइप्ड प्राकृतिक गैस, मीथेन और अन्य के स्थान पर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किया जाता है।

- कोयले का ‘इन-सीटू’ गैसीकरण या भूमिगत कोयला गैसीकरण कोयले को गैस में परिवर्तित करने की तकनीक है, इसे कुओं के माध्यम से निकाला जाता है।

- सिनगैस का उत्पादन: यह सिनगैस (Syngas) को उत्पन्न करता है जो मुख्य रूप से मीथेन (CH4), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), हाइड्रोजन (H2), कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) और जल वाष्प (H2O) का मिश्रण है।

- सिनगैस का उपयोग बिजली के उत्पादन और उर्वरक जैसे रासायनिक उत्पाद के निर्माण सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जा सकता है।

- महत्त्व: स्टील कंपनियांँ आमतौर पर अपनी निर्माण प्रक्रिया में कोकिंग कोल का उपयोग करती हैं। अधिकांश कोकिंग कोल आयात किया जाता है और महंँगा होता है।

- लागत में कटौती करने के लिये संयंत्र सिनगैस का उपयोग कर सकते हैं जो कोकिंग कोल के स्थान पर कोयला गैसीकरण संयंत्रों से प्राप्त होता है।

- यह मुख्य रूप से बिजली उत्पादन हेतु रासायनिक फीडस्टॉक्स के उत्पादन में उपयोग किया जाता है।

- कोयला गैसीकरण से प्राप्त हाइड्रोजन का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों हेतु किया जा सकता है जैसे- अमोनिया निर्माण, हाइड्रोजन इकॉनमी को मज़बूती प्रदान करने में।

हाइड्रोजन इकॉनमी:

- यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो वाणिज्यिक ईंधन के रूप में हाइड्रोजन पर निर्भर करती है जो किसी देश की ऊर्जा और सेवाओं में एक बड़ा हिस्सा प्रदान करती है।

- हाइड्रोजन एक शून्य-कार्बन ईंधन है और इसे ईंधन का विकल्प और स्वच्छ ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है।

- इसे सौर और पवन जैसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित किया जा सकता है।

- यह भविष्य के ईधन के रूप में परिकल्पित है जहांँ हाइड्रोजन का उपयोग वाहनों, ऊर्जा भंडारण और लंबी दूरी के परिवहन के लिये ईंधन के रूप में किया जाता है।

- हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का उपयोग करने के विभिन्न मार्गों में हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण, परिवहन और उपयोग शामिल हैं।

- वर्ष 1970 में जॉन बोक्रिस (John Bockris) द्वारा 'हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था' शब्द का प्रयोग किया गया था।

- उन्होंने उल्लेख किया कि एक हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था वर्तमान हाइड्रोकार्बन आधारित अर्थव्यवस्था का स्थान ले सकती है, जिससे एक स्वच्छ वातावरण निर्मित हो सकता है।

कोयला गैसीकरण संयंत्रों से जुड़ी चिंताएँ:

- पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य: कोयला गैसीकरण वास्तव में एक पारंपरिक कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है।

- सीएसई (CSE) के अनुमानों के अनुसार, गैसीफाइड कोयले को जलाने से उत्पन्न बिजली की एक इकाई सीधे कोयले को जलाने के परिणाम की तुलना में 2.5 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है।

- दक्षता परिप्रेक्ष्य: सिनगैस (syngas) प्रक्रिया अपेक्षाकृत उच्च गुणवत्ता वाले ऊर्जा स्रोत (कोयला) को निम्न गुणवत्ता वाली स्थिति (गैस) में परिवर्तित करती है और ऐसा करने में बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती है।

- इस प्रकार के परिवर्तन से इसकी दक्षता भी कम हो जाती है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

भारतीय राजव्यवस्था

धन्यवाद प्रस्ताव

प्रिलिम्स के लिये:संसद में प्रस्ताव, पेगासस स्पाइवेयर, कोविड-19 महामारी। मेन्स के लिये:संसद, संसद में प्रस्ताव। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रपति के अभिभाषण के ‘धन्यवाद प्रस्ताव’ में संशोधन प्रस्तावित किये गए (हालाँकि वे पारित नहीं हुए)।

- संशोधन प्रस्ताव के तहत सरकार द्वारा पेगासस स्पाइवेयर के कथित उपयोग और कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया गया था।

धन्यवाद प्रस्ताव:

- अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति के लिये विशेष संबोधन का प्रावधान किया गया है।

- इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेगा और संसद को सत्र आहूत करने के कारणों के बारे में सूचित करेगा।

- इस तरह के संबोधन को 'विशेष संबोधन' कहा जाता है और यह एक वार्षिक विशेषता भी है।

- इस संबोधन के लिये संसद के दोनों सदनों का एक साथ एकत्र होना आवश्यक है।

राष्ट्रपति का अभिभाषण:

- राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीति का विवरण होता है और प्रायः इस अभिभाषण का प्रारूप सरकार द्वारा ही तैयार किया जाता है।

- यह संबोधन पिछले वर्ष के दौरान सरकार की विभिन्न गतिविधियों और उपलब्धियों की समीक्षा प्रस्तुत करता है तथा उन नीतियों, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों को निर्धारित किया जाता है जिन्हें सरकार महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के संबंध में आगे बढ़ाने की इच्छा रखती है।

- यह अभिभाषण व्यापक रूप में उन विधायी कार्यों को भी इंगित करता है, जिन्हें उस विशिष्ट वर्ष में आयोजित होने वाले सत्रों के दौरान लाने का प्रस्ताव किया जाना है।

- राष्ट्रपति का अभिभाषण, जो 'ब्रिटेन राजशाही/राज-सिंहासन के भाषण' (Speech From The Throne in Britain) से मेल खाता है, पर संसद के दोनों सदनों में 'धन्यवाद प्रस्ताव' (Motion of Thanks) पर चर्चा की जाती है।

- यदि किसी भी संशोधन को सदन के समक्ष रखा जाता है तथा स्वीकार किया जाता है तो धन्यवाद प्रस्ताव संशोधित रूप में स्वीकार किया जाता है।

- संशोधन अभिभाषण में निहित मामलों के साथ-साथ उन मामलों को भी संदर्भित कर सकते हैं जिनका सदस्य की राय में अभिभाषण उल्लेख करने में विफल रहा है।

- चर्चा के अंत में प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा जाता है।

धन्यवाद प्रस्ताव का महत्त्व:

- धन्यवाद प्रस्ताव सदन में पारित होना चाहिये, नहीं तो यह सरकार की हार मानी जाएगी। यह उन तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से लोकसभा में सरकार अविश्वास में आ सकती है। अन्य तरीके हैं:

- धन विधेयक की अस्वीकृति।

- निंदा प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव पारित करना।

- एक अहम मुद्दे पर सरकार की हार।

- कटौती प्रस्ताव पारित करना।

भारतीय संसद में अन्य प्रस्ताव:

विशेषाधिकार प्रस्ताव:

- इसे एक सदस्य द्वारा तब पेश किया जाता है जब उसे लगता है कि किसी मंत्री ने किसी मामले के तथ्यों को रोककर या गलत या विकृत तथ्य देकर सदन या उसके एक या अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य संबंधित मंत्री की निंदा करना है।

- इसे राज्यसभा के साथ-साथ लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

निंदा प्रस्ताव:

- लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। इसे एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ प्रस्तुत किया जा सकता है।

- इसे विशिष्ट नीतियों और कार्यों के लिये मंत्रिपरिषद की निंदा करने हेतु स्थानांतरित किया जाता है। इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

- यह संसद में किसी सदस्य द्वारा तत्काल सार्वजनिक महत्त्व के मामले पर एक मंत्री का ध्यान आकर्षित करने और उस मामले पर एक आधिकारिक बयान के लिये प्रस्तुत किया जाता है।

- इसे राज्यसभा के साथ-साथ लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

स्थगन प्रस्ताव:

- इसे लोकसभा में हाल के किसी अविलंबनीय लोक महत्त्व के परिभाषित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिये प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का एक तत्त्व शामिल होता है।

- इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।

अनियत दिवस प्रस्ताव:

- यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया हो लेकिन इस पर चर्चा के लिये कोई तारीख तय नहीं की गई हो।

- इसे राज्यसभा के साथ-साथ लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

अविश्वास प्रस्ताव:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-75 में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, अर्थात् इस सदन में बहुमत हासिल होने पर ही मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है। इसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।

- इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।

कटौती प्रस्ताव:

- कटौती प्रस्ताव लोकसभा के सदस्यों को प्राप्त एक विशेष शक्ति है जो अनुदान मांग के हिस्से के रूप में वित्त विधेयक में सरकार द्वारा विशिष्ट आवंटन के लिये चर्चा की जा रही मांग का विरोध करती है।

- यदि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह अविश्वास प्रस्ताव के समान होगा और यदि सरकार निम्न सदन में बहुमत सिद्ध करने में विफल रहती है, तो वह सदन के मानदंडों के अनुसार इस्तीफा देने के लिये बाध्य होगी।

- निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से मांग में कटौती करने के लिये एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है:

- नीति कटौती प्रस्ताव: इसके अंतर्गत बजट में मंत्रालय के लिये प्रस्तावित अनुदान को घटाकर एक रुपए करने की मांग की जाती है।

- अर्थव्यवस्था में कटौती का प्रस्ताव: इसे इस तरह से पेश किया जाता है कि मांग की राशि एक निर्दिष्ट राशि से कम हो।

- टोकन कटौती प्रस्ताव: इसके अंतर्गत सदस्य किसी मंत्रालय की अनुदान मांगों में से 100 रुपए की टोकन कटौती का प्रस्ताव करते हैं। सरकार से कोई विशेष शिकायत होने पर भी सदस्य ऐसा करते हैं।

- इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।

स्रोत: द हिंदू

शासन व्यवस्था

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

प्रिलिम्स के लिये:पीएमएमवीवाई, आधार, महिलाओं से संबंधित अन्य योजनाएँ। मेन्स के लिये:महिलाओं से संबंधित मुद्दे, स्वास्थ्य, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, पीएमएमवीवाई के लाभ तथा इस योजना की विशेषताएँ। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के तहत एकल और परित्यक्त माताओं को शामिल करने के लिये उनके पतियों का आधार अनिवार्य नहीं है।

आधार:

- आधार जो कि 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान (UID) संख्या है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा भारत के सभी निवासियों के लिये अनिवार्य है।

- UIDAI आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत 12 जुलाई, 2016 को भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है।

- UIDAI की स्थापना भारत सरकार द्वारा जनवरी, 2009 में योजना आयोग के तत्त्वावधान में एक संलग्न कार्यालय के रूप में की गई।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना:

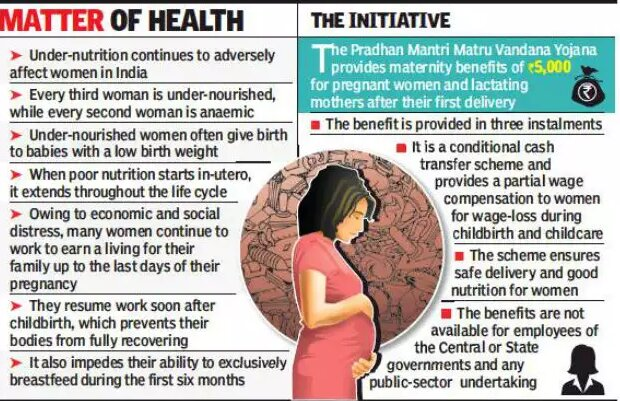

- यह एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है, जिसे 1 जनवरी, 2017 से देश के सभी ज़िलों में लागू किया गया है।

- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

- इसके तहत पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने और मज़दूरी के नुकसान की आंशिक भरपाई हेतु गर्भवती महिलाओं के बैंक खाते में सीधे धन का भुगतान किया जाता है।

योजना के लाभ:

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (पीएमएमवीवाई-सीएएस) के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा योजना के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी की जाती है।

- PMMVY-CAS एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी की स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है, इसके परिणामस्वरूप लाभार्थी की किसी भी शिकायत का शीघ्र, जवाबदेही के साथ बेहतर तरीके से निवारण होता है।

लक्षित लाभार्थी:

- वे महिलाएँ जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित रोज़गार में संलग्न हैं तथा किसी भी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त करती हैं, को छोड़कर सभी गर्भवती महिलाएंँ एवं स्तनपान कराने वाली माताएंँ (Pregnant Women and Lactating Mothers- PW&LM) इस योजना के लिये पात्र हैं।

- ऐसी सभी पात्र गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ जिन्होंने परिवार में पहली संतान के लिये 1 जनवरी, 2017 को या उसके बाद गर्भधारण किया हो।

योजना के तहत प्राप्त लाभ:

- लाभार्थी को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर तीन किस्तों में 5,000 रुपए का नकद लाभ प्राप्त होता है:

- गर्भधारण का शीघ्र पंजीकरण।

- प्रसव-पूर्व जाँच।

- बच्चे के जन्म का पंजीकरण एवं परिवार के पहले जीवित बच्चे के टीकाकरण का पहला चक्र पूरा करना।

- पात्र लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना (JSY) के तहत नकद प्रोत्साहन भी मिलता है। इस प्रकार औसतन एक महिला को 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है।

महिलाओं से संबंधित अन्य योजनाएंँ:

- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना।

- केरल में कुदुम्बश्री।

- पोषण अभियान।

- एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना।

स्रोत: पी.आई.बी.

कृषि

सेफरॉन बाउल प्रोजेक्ट

प्रिलिम्स के लिये:केसर, केसर बाउल परियोजना, प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और पहुंँच के लिये उत्तर-पूर्व केंद्र, केसर के लिये अन्य सरकारी पहल। मेन्स के लिये:सरकारी नीतियांँ और हस्तक्षेप, केसर की खेती और इसका महत्त्व। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केसर बाउल परियोजना/सेफरॉन बाउल प्रोजेक्ट (Saffron Bowl Project) के तहत नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच (NECTAR) ने केसर की खेती के लिये अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में कुछ स्थानों की पहचान की है।

- पूरे प्रोजेक्ट की कुल लागत अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के लिये 17.68 लाख रूपए निर्धरित की गई है।

- NECTAR विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत एक स्वायत्त निकाय है जिसने भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्र में समान गुणवत्ता और उच्च मात्रा के साथ केसर उगाने की व्यवहार्यता का पता लगाने हेतु एक पायलट परियोजना का समर्थन किया है।

उत्तर-पूर्व में केसर की खेती के विस्तार का कारण:

- प्रारंभ में केसर का उत्पादन कश्मीर के बहुत कम और विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित था।

- हालांँकि राष्ट्रीय केसर मिशन के तहत केसर का उत्पादन बढ़ाने हेतु कई उपाय किये गए, लेकिन उत्पादन हेतु क्षेत्र बहुत सीमित था, साथ ही केसर उगाने वाले क्षेत्रों में पर्याप्त बोरवेल सुविधा का अभाव था।

- भारत में प्रतिवर्ष करीब 6 से 7 टन केसर की खेती होती है, जबकि देश में केसर की मांग 100 टन है।

- केसर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग के माध्यम से पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों (प्रारंभ में सिक्किम और बाद में मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश) में इसकी खेती के विस्तार पर विचार कर रहा है।

- कश्मीर और पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों के बीच जलवायु एवं भौगोलिक परिस्थितियों में भारी समानता है।

- अरुणाचल प्रदेश में फूलों के साथ जैविक केसर की अच्छी खेती होती है। मेघालय में चेरापूंजी, मौसमाई और लालिंगटॉप स्थलों पर सैंपल के तौर पर वृक्षारोपण किया गया है।

- यह कृषि में भी विविधता लाएगा और उत्तर-पूर्व में किसानों को नए अवसर प्रदान करेगा।

केसर और इसका महत्त्व:

- केसर:

- केसर एक पौधा है जिसके सूखे वर्तिकाग्र (फूल के धागे जैसे हिस्से) का उपयोग केसर का मसाला बनाने के लिये किया जाता है।

- माना जाता है कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आस-पास मध्य एशियाई प्रवासियों द्वारा कश्मीर में केसर की खेती शुरू की गई थी।

- यह बहुत कीमती और महँगा उत्पाद है।

- प्राचीन संस्कृत साहित्य में केसर को 'बहुकम (Bahukam)’ कहा गया है।

- केसर की खेती विशेष प्रकार की ‘करेवा’ (Karewa)’ मिट्टी में की जाती है।

- महत्त्व:

- इसका उपयोग स्वास्थ्य, सौंदर्य प्रसाधन और औषधीय प्रयोजनों के लिये किया जाता है।

- इसका उपयोग पारंपरिक रूप से कश्मीरी व्यंजनों में भी किया जाता है जो इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्त्व करता है।

केसर की कृषि हेतु मौसम एवं आवश्यक दशाएँ:

- मौसम:

- भारत में केसर की खेती जून और जुलाई के महीनों के दौरान तथा कुछ स्थानों पर अगस्त एवं सितंबर में की जाती है।

- इसमें अक्तूबर माह में फूल आना शुरू हो जाता है।

- दशाएँ:

- ऊँचाई: समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊँचाई केसर की खेती के लिये अनुकूल होती है।

- मृदा: इसे अलग-अलग प्रकार की मृदा में उगाया जा सकता है लेकिन 6 और 8 pH मान वाली Calcareous (वह मिट्टी जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट होता है) मिट्टी में केसर का अच्छा उत्पादन होता है।

- जलवायु: केसर की खेती के लिये एक उपयुक्त गर्मी और सर्दियों वाली जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसमें गर्मियों में तापमान 35 या 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो तथा सर्दियों में लगभग -15 या -20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता हो।

- वर्षा: इसके लिये पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है यानी प्रतिवर्ष 1000-1500 मिमी. है।

भारत में केसर उत्पादन क्षेत्र:

- केसर का उत्पादन लंबे समय तक जम्मू और कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित रहा है।

- पंपोर क्षेत्र जिसे आमतौर पर कश्मीर में ‘केसर के कटोरे’ के रूप में जाना जाता है, केसर उत्पादन में मुख्य योगदानकर्त्ता है।

- कश्मीर का पंपोर केसर, भारत में विश्व स्तर पर महत्त्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों (Globally Important Agricultural Heritage Systems) के मान्यता प्राप्त स्थलों में से एक है।

- केसर का उत्पादन करने वाले अन्य ज़िले बडगाम, श्रीनगर और किश्तवाड़ हैं।

- हाल ही में कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग का दर्जा मिला है।

अन्य पहल:

- केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2010 में नलकूपों और फव्वारा सिंचाई सुविधाओं के निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय केसर मिशन को मंज़ूरी दी गई थी, जो केसर उत्पादन के क्षेत्र में बेहतर फसल प्राप्त करने में मदद करेगा।

- हाल ही में हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान (CSIR-Institute of Himalayan Bioresource Technology) और हिमाचल प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप से दो मसालों (केसर और हींग) का उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है।

- इस योजना के तहत IHBT, निर्यातक देशों से केसर की नई किस्मों को लाएगा तथा भारतीय परिस्थितियों के अनुसार इसको मानकीकृत (Standardized) करेगा।

स्रोत: पी.आई.बी.

भारतीय अर्थव्यवस्था

नीली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन

प्रिलिम्स के लिये:नीली अर्थव्यवस्था की अवधारणा, डीप ओशन मिशन, सागरमाला परियोजना, इंटीग्रेटेड कोस्टल ज़ोन मैनेजमेंट, वर्ष 2030 तक न्यू इंडिया विज़न। मेन्स के लिये:ब्लू इकॉनमी की अवधारणा और इसका महत्त्व, ब्लू इकॉनमी पॉलिसी की आवश्यकता और संबंधित कदम, 2030 न्यू इंडिया विज़न के तहत भारत का दृष्टिकोण। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने कहा कि नीली अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक भारत सरकार के न्यू इंडिया विज़न का छठा आयाम है।

- नीली अर्थव्यवस्था पर एक मसौदा नीति दस्तावेज़ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञ कार्य समूहों की रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है जो भारत की नीली अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर ज़ोर देते हैं।

वर्ष 2030 तक भारत का ‘न्यू इंडिया विज़न’:

- भारत के केंद्रीय बजट, 2019 में वित्त मंत्री ने पिछले पाँच वर्षों में भारत में हुए परिवर्तनों पर प्रकाश डालते हुए विज़न 2030 का लक्ष्य रखा।

- भारत वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2030 तक 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

- ‘न्यू इंडिया विज़न-2030’ के आयाम इस प्रकार हैं:

- दस ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिये भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढाँचा तैयार करना और जीवन को आसान बनाना।

- असंख्य स्टार्टअप और लाखों नौकरियों वाले युवाओं के नेतृत्त्व में डिजिटल इंडिया।

- विद्युत वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करके भारत को प्रदूषण मुक्त बनाना।

- आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके ग्रामीण औद्योगीकरण के विस्तार के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोज़गार का सृजन करना।

- सभी भारतीयों के लिये सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था के साथ स्वच्छ नदियाँ और लघु सिंचाई तकनीकों को अपनाकर सिंचाई में जल का कुशल उपयोग करना।

- सागरमाला कार्यक्रम के प्रयासों में तेज़ीलाने के साथ भारत के तटीय और समुद्री मार्गों के माध्यम से देश के विकास को सशक्त बनाना।

- हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम-गगनयान के माध्यम से भारत दुनिया के उपग्रहों को छोड़ने का “लाॅच पैड” बन चुका है

- जैविक तरीके से सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन और खाद्यान्न निर्यात में भारत को आत्मनिर्भर बनाना।

- भारत को न्यूनतम सरकार, अधिकतम अभिशासन वाले एक ऐसे राष्ट्र का रूप देना जहाँ एक चुनी हुई सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले सहकर्मियों और अधिकारियों के अभिशासन को मूर्त रूप दिया जा सकता है।

- वर्ष 2030 तक स्वस्थ भारत और एक बेहतर स्वास्थ्य देखभाल एवं व्यापक आरोग्यकर प्रणाली के साथ-साथ आयुष्मान भारत व महिला सहभागिता भी इसके महत्त्वपूर्ण घटक होंगे।

ब्लू इकॉनमी:

- ब्लू इकॉनमी की अवधारणा को बेल्ज़ियम के अर्थशास्त्री गुंटर पौली द्वारा वर्ष 2010 में प्रकाशित उनकी पुस्तक ‘द ब्लू इकॉनमी: 10 इयर्स, 100 इनोवेशन्स और 100 मिलियन जॉब्स’ में प्रस्तुत किया गया था।

- यह अवधारणा आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के सृजन तथा महासागर पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिये महासागरीय संसाधनों का सतत् उपयोग को संदर्भित करती है।

- ब्लू इकॉनमी सामाजिक समावेश, पर्यावरणीय स्थिरता के साथ महासागरीय अर्थव्यवस्था के विकास के एकीकरण पर ज़ोर देती है, जो कि अभिनव व्यापार मॉडल के साथ संयुक्त है।

- इसमें शामिल हैं-

- अक्षय ऊर्जा: सतत् समुद्री ऊर्जा सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

- मत्स्य पालन: सतत् मत्स्य पालन अधिक राजस्व, मछली उत्पादन और मछली के स्टॉक को बहाल करने में मदद कर सकता है।

- समुद्री परिवहन: 80 प्रतिशत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं का व्यापार समुद्री मार्ग से किया जाता है।

- पर्यटन: महासागरीय और तटीय पर्यटन रोज़गार में बढ़ोतरी करने के साथ-साथ आर्थिक विकास को बल दे सकता है।

- जलवायु परिवर्तन: महासागर एक महत्त्वपूर्ण कार्बन सिंक (ब्लू कार्बन) के रूप में कार्य करते हैं और जलवायु परिवर्तन को कम करने में मददगार हो सकते हैं।

- अपशिष्ट प्रबंधन: भूमि पर बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से महासागरों के पारिस्थितिक तंत्र में सुधार किया जा सकता है।

‘ब्लू इकॉनमी’ का महत्त्व:

- निवेश पर उच्च प्रतिलाभ: सतत् महासागरीय अर्थव्यवस्था हेतु उच्च स्तरीय पैनल द्वारा किये गए एक शोध के अनुसार, प्रमुख महासागरीय गतिविधियों में निवेश किये गए 1 अमेरिकी डॉलर के निवेश से पाँच गुना अधिक यानी 5 अमेरिकी डॉलर का रिटर्न मिलता है।

- SDG के साथ तालमेल: यह संयुक्त राष्ट्र के सभी सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs), विशेष रूप से ‘SDG14’ 'पानी के नीचे जीवन' का समर्थन करता है।

- सतत् ऊर्जा: नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती मांग का समर्थन करते हुए अपतटीय क्षेत्रों में अपतटीय पवन, लहरों, ज्वारीय धाराओं सहित महासागरीय धाराओं एवं तापीय ऊर्जा के रूप में काफी बेहतर संभावनाएँ हैं।

- भारत के लिये महत्त्व: नौ तटीय राज्यों, 12 प्रमुख और 200 छोटे बंदरगाहों में फैली 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा के साथ भारत की ‘ब्लू इकॉनमी’ परिवहन के माध्यम से देश के व्यापार के 95% का समर्थन करती है और इसके सकल घरेलू उत्पाद में अनुमानित 4% का योगदान करती है।

‘ब्लू इकॉनमी’ को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए कदम:

- डीप ओशन मिशन: इसे गहरे महासागरों से जीवित एवं निर्जीव संसाधनों का दोहन करने के लिये प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के इरादे से शुरू किया गया था।

- सतत् विकास हेतु ‘ब्लू इकॉनमी’ पर भारत-नॉर्वे टास्क फोर्स: दोनों देशों के बीच संयुक्त पहल को विकसित करने और उसका पालन करने हेतु वर्ष 2020 में दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया गया था।

- सागरमाला परियोजना: सागरमाला परियोजना बंदरगाहों के आधुनिकीकरण हेतु आईटी सक्षम सेवाओं के व्यापक उपयोग के माध्यम से बंदरगाह विकास के लिये एक रणनीतिक पहल है।

- ओ-स्मार्ट: ओ-स्मार्ट एक अम्ब्रेला योजना है जिसका उद्देश्य सतत् विकास के लिये महासागरों और समुद्री संसाधनों का विनियमित उपयोग करना है।

- एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन: यह तटीय और समुद्री संसाधनों के संरक्षण तथा तटीय समुदायों के लिये आजीविका के अवसरों में सुधार पर केंद्रित है।

- राष्ट्रीय मत्स्य नीति: भारत में समुद्री और अन्य जलीय संसाधनों से मत्स्य संपदा के सतत् उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर 'ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव' को बढ़ावा देने हेतु एक राष्ट्रीय मत्स्य नीति मौजूद है।

आगे की राह

- भारत के विशाल समुद्री हितों के कारण ‘ब्लू इकॉनमी’ को देश की आर्थिक वृद्धि में काफी महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है।

- ब्लू इकॉनमी देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और आम जनजीवन के कल्याण के लिये महत्त्वपूर्ण हो सकती है, हालाँकि यह आवश्यक है कि सतत् विकास एवं सामाजिक-आर्थिक कल्याण को केंद्र में रखा जाए।

- भारत को विकास, रोज़गार सृजन, समानता और पर्यावरण की सुरक्षा के व्यापक लक्ष्यों को पूरा करने हेतु स्थिरता के साथ आर्थिक लाभों को संतुलित करने के लिये गांधीवादी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिये।

स्रोत: पी.आई.बी.

भारतीय इतिहास

दार्शनिक-संत रामानुजाचार्य

प्रिलिम्स के लिये:रामानुजाचार्य, भक्ति आंदोलन, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी। मेन्स के लिये:रामानुजाचार्य तथा भक्ति आंदोलन और सामाजिक समानता प्राप्त करने में इनकी भूमिका, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी और इसका महत्त्व। |

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री 5 फरवरी को हैदराबाद में रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा “स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी” का उद्घाटन करेंगे।

- 'वसुधैव कुटुम्बकम (दुनिया एक परिवार) के उनके विचार को कायम रखते हुए भारत उनकी 1,000वीं जयंती को 'समानता के त्योहार' के रूप में मना रहा है।

प्रतिमा से संबंधित तथ्य:

- यह 216 फीट ऊँची प्रतिमा है, जिसे 'पंचलौह' यानी पाँच धातुओं- सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता के संयोजन से बनाया गया है, यह बैठी हुई मुद्रा में धातु की दुनिया में सबसे ऊँची प्रतिमाओं में से एक है।

- यह प्रतिमा 'भद्र वेदी' नाम की 54 फीट ऊँची इमारत पर स्थापित है। इसमें एक वैदिक डिजिटल पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र, प्राचीन भारतीय ग्रंथ, एक थिएटर तथा श्री रामानुजाचार्य के कई कार्यों का विवरण देने वाली एक शैक्षिक गैलरी आदि शामिल हैं।

जीवन परिचय:

- वर्ष 1017 में तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में जन्मे रामानुजाचार्य एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे।

- उनके जन्म के समय उनका नाम लक्ष्मण रखा गया था। उन्हें इलाया पेरुमल के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ है दीप्तिमान।

- उन्होंने समानता और सामाजिक न्याय का समर्थन करते हुए पूरे भारत की यात्रा की।

- उन्होंने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया और उनके उपदेशों ने अनेक भक्ति विचारधाराओं को प्रेरित किया। उन्हें अन्नामाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर व मीराबाई जैसे कवियों के लिये प्रेरणा माना जाता है।

- रामानुजाचार्य वेदांत के विशिष्टाद्वैतवाद की उप-शाखा के मुख्य प्रस्तावक के रूप में प्रसिद्ध हैं।

- विशिष्टाद्वैत वेदांत दर्शन की एक अद्वैतवादी परंपरा है।।

- यह सर्वगुण-संपन्न परमसत्ता का अद्वैतवाद है, जिसमें मात्र ब्रह्म का अस्तित्त्व माना जाता है, लेकिन इसकी अभिव्यक्ति विविध रूपों में होती है।

- उन्होंने नवरत्नों के नाम से प्रसिद्ध नौ शास्त्रों की रचना की और वैदिक शास्त्रों पर कई भाष्यों की रचना की।

- रामानुज के सबसे महत्त्वपूर्ण लेखन में ‘वेदांत सूत्र’ पर उनकी टिप्पणी (श्री भाष्य या ‘सच्ची टिप्पणी’) और भगवद-गीता पर उनकी टिप्पणी (गीताभास्य या ‘गीता पर टिप्पणी’) शामिल हैं।

- उनके अन्य लेखन में ‘वेदांत संग्रह’ (वेद के अर्थ का सारांश), वेदांतसार (वेदांत का सार) और वेदांतदीप (वेदांत का दीपक) शामिल हैं।

- उन्होंने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने और संसाधनों का अति-दोहन न करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है।

स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी:

- रामानुज सदियों पहले लोगों के सभी वर्गों के बीच सामाजिक समानता के पैरोकार थे और उन्होंने समाज में जाति या स्थिति से परे सभी के लिये मंदिरों के दरवाज़े खोलने हेतु प्रोत्साहित किया, वह भी एक ऐसे समय में जब कई जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी।

- उन्होंने शिक्षा को उन लोगों तक पहुँचाया जो इससे वंचित थे। उनका सबसे बड़ा योगदान ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ की अवधारणा का प्रचार है, जिसका अनुवाद प्रायः ‘सारा ब्रह्मांड एक परिवार है’, के रूप में किया जाता है।

- उन्होंने अपने अभिभाषणों के माध्यम से मंदिरों में सामाजिक समानता और सार्वभौमिक भाईचारे के अपने विचारों का प्रचार करते हुए कई दशकों तक पूरे भारत की यात्रा की।

- उन्होंने सामाजिक रूप से हाशिये पर स्थित लोगों को गले लगाया और उनकी इस स्थिति के कारणों की निंदा की तथा शाही अदालतों (Royal Courts) से उनके साथ समान व्यवहार करने को कहा।

- उन्होंने ईश्वर की भक्ति, करुणा, विनम्रता, समानता और आपसी सम्मान के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष की बात की जिसे श्री वैष्णव संप्रदाय के रूप में जाना जाता है।

- रामानुजाचार्य ने सामाजिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, शैक्षिक और आर्थिक भेदभाव से लाखों लोगों को इस मूलभूत विश्वास के साथ मुक्त किया कि राष्ट्रीयता, लिंग, जाति, पंथ से पहले हर मनुष्य समान है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

जैव विविधता और पर्यावरण

हरित विधान के प्रवर्तन में अंतराल

प्रिलिम्स के लिये:वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, पर्यावरण प्रभाव आकलन। मेन्स के लिये:पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, भारत में पर्यावरण कानूनों के प्रवर्तन संबंधी मुद्दे। |

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2014 और वर्ष 2019 के बीच पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने 11,500 से अधिक पर्यावरण और वन मंज़ूरी प्रदान की हैं।

- हालाँकि संवेदनशील राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं प्रभावी अनुपालन तंत्र की अनुपस्थिति के कारण जलवायु परिवर्तन संरक्षण प्रतिबद्धताओं की अनदेखी करने हेतु प्रायः सरकार के विकास रोडमैप की आलोचना की जाती है।

भारत में पर्यावरण संरक्षण का कानूनी ढाँचा:

- संवैधानिक प्रावधान:

- संविधान का अनुच्छेद 48A निर्दिष्ट करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

- अनुच्छेद 51A में प्रावधान है कि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेगा।

- कानूनी प्रावधान:

भारत में पर्यावरण कानूनों के प्रवर्तन से संबंधित मुद्दे:

- कर्मियों का अभाव: केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के पास हरित कानूनों के तहत क्षेत्रों का सत्यापन करने के लिये 80 से कम अधिकारी हैं जिनसे वर्ष में कम-से-कम एक बार हज़ारों परियोजना स्थलों का दौरा करने की उम्मीद की जाती है।

- राजनीतिक इच्छाशक्ति काअभाव: वर्ष 2006 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सभी पर्यावरण संस्थानों के लिये आवश्यक धनराशि के आवंटन में "मज़बूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की अनुपस्थिति" को दोषी ठहराया गया।

- कमोबेश यही स्थिति अभी भी बनी हुई है।

- हरित मंज़ूरी की कमी: निगरानी तंत्र को मज़बूत करने और प्रभावी दंडात्मक उपायों को लागू करने के बजाय सरकारों ने एमनेस्टी (पोस्ट-फैक्टो क्लीयरेंस), प्रोत्साहन (सब्सिडी) या स्व-प्रमाणन पर भरोसा किया है।

- सार्वजनिक भागीदारी का अभाव: भारत में हरित कानून पर्यावरण संरक्षण के संबंध में सार्वजनिक भागीदारी का अभाव बना हुआ है।

- मनमानी को रोकने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता व सहानुभूति बढ़ाने के लिये नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण में शामिल करने की आवश्यकता है।

भारत में हरित विधानों के उल्लंघन के कुछ उदाहरण:

- केन-बेतवा लिंक परियोजना (KBLP):

- 90 के दशक के मध्य में जब इसे प्रस्तावित किया गया था, KBLP को कई विशेषज्ञों द्वारा इसकी अत्यधिक पर्यावरणीय लागत के लिये अव्यवहारिक माना गया है।

- वर्ष 2011 में इस परियोजना को खारिज़ कर दिया गया था, वर्ष 2016 में इसे केवल तकनीकी-आर्थिक मंज़ूरी प्रदान की गई।

- वर्ष 2017 में पन्ना टाइगर रिज़र्व में क्षतिपूर्ति के तौर पर 60.17 वर्ग किमी. की समान राजस्व भूमि को वन भूमि के तौर पर जोड़ने की शर्त के साथ इसे वनीकरण मंज़ूरी प्रदान की गई।

- अरुणाचल प्रदेश:

- पर्यावरण मंत्रालय और राज्य दोनों 17 वर्षों से 2000 मेगावाट की सुबनसिरी परियोजना को मंज़ूरी देने के लिये वर्ष 2004 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिरोपित सबसे महत्त्वपूर्ण शर्त की अनदेखी कर रहे हैं।

- मंत्रालय ने दो बार अस्वीकृत 3,000 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना को अंतिम वन मंज़ूरी दी, जबकि इस बात से अवगत कराया गया था कि अरुणाचल प्रदेश ने जलग्रहण वाले वनों को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की प्रमुख पूर्व शर्त का पालन नहीं किया था।

आगे की राह

- पृथक स्वतंत्र विनियमन: एक प्रभावी नियामक निकाय की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ मानक-निर्धारण, निगरानी और प्रवर्तन में स्वतंत्रता है।

- पर्यावरण कानूनों के खंडित सुधार से पहले एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना होनी चाहिये।

- दूसरी पीढ़ी का सुधार: पर्यावरण विनियमन हेतु दूसरी पीढ़ी का सुधार, जो पर्यावरण एवं सामुदायिक अधिकारों की रक्षा करने के साथ-साथ उद्योग के लिये समय और लेन-देन लागत को कम करेगा।

- कानूनों का सरलीकरण: बहुलता को कम करने, पुरातन कानूनों को हटाने और नियामक प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिये इसकी आवश्यकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

चंद्रयान-3 मिशन

प्रिलिम्स के लिये:चंद्रयान-3, चंद्रयान-2, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन, विभिन्न कक्षाएँ। मेन्स के लिये:अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, चंद्रयान- 3 मिशन और इसका महत्त्व, विभिन्न प्रकार की कक्षाएँ और उनका महत्त्व। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतरिक्ष विभाग द्वारा इस बात की जानकारी साझा की गई है कि भारत की योजना अगस्त 2022 में चंद्रयान-3 मिशन (Chandrayaan-3) को लॉन्च करना है।

प्रमुख बिंदु

चंद्रयान-3 मिशन:

- चंद्रयान-3 मिशन जुलाई 2019 के चंद्रयान-2 का अनुवर्ती/उत्तराधिकारी मिशन है जिसका उद्देश्य चंद्र के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर को उतारना था।

- विक्रम लैंडर की विफलता के बाद लैंडिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करने हेतु एक और मिशन की खोज की आवश्यकता महसूस की गई जो वर्ष 2024 में जापान के साथ साझेदारी में प्रस्तावित चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन (Lunar Polar Exploration Mission) से संभव है।

- इसमें एक ऑर्बिटर और एक लैंडिंग मॉड्यूल होगा। हालांँकि इस ऑर्बिटर को चंद्रयान-2 जैसे वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित नहीं किया जाएगा।

- इसका कार्य केवल लैंडर को चंद्रमा तक ले जाने, उसकी कक्षा से लैंडिंग की निगरानी करने और लैंडर व पृथ्वी स्टेशन के मध्य संचार करने तक ही सीमित रहेगा।

चंद्रयान-2 मिशन:

- चंद्रयान-2 में एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे, जो सभी चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिये वैज्ञानिक उपकरणों से लैस थे।

- ऑर्बिटर द्वारा 100 किलोमीटर की कक्षा में चंद्रमा को देखा गया, जबकि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिये लैंडर और रोवर मॉड्यूल को अलग किया गया था।

- इसरो ने लैंडर मॉड्यूल का नाम विक्रम, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के अग्रणी विक्रम साराभाई के नाम पर रखा था और रोवर मॉड्यूल को प्रज्ञान नाम दिया गया जिसका अर्थ है- ज्ञान।

- इसे देश के सबसे शक्तिशाली जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी-एमके 3 (GSLV-Mk 3) द्वारा भेजा गया था।

- हालांँकि लैंडर विक्रम द्वारा नियंत्रित लैंडिंग के बजाय क्रैश-लैंडिंग की गई जिस कारण रोवर प्रज्ञान को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक स्थापित नहीं किया जा सका।

GSLV-Mk 3:

- जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल-एमके 3 (GSLV-Mk 3) ‘भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन’ (ISRO) द्वारा विकसित एक उच्च प्रणोदन क्षमता वाला यान है। यह एक तीन-चरणीय वाहन है, जिसे संचार उपग्रहों को भूस्थिर कक्षा में लॉन्च करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।

- इसका द्रव्यमान 640 टन है जो 8,000 किलोग्राम पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) और 4000 किलोग्राम पेलोड को जीटीओ (जियो-सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) में स्थापित कर सकता है।

कक्षाओं (ऑर्बिट) के प्रकार:

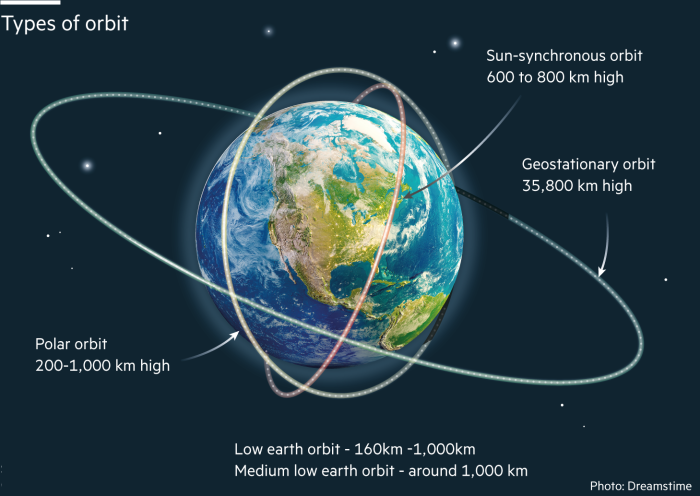

ध्रुवीय कक्षा:

- एक ध्रुवीय कक्षा वह कक्षा है जिसमें कोई पिंड या उपग्रह ध्रुवों के ऊपर से उत्तर से दक्षिण की ओर गुज़रता है और एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगभग 90 मिनट का समय लेता है।

- इन कक्षाओं का झुकाव 90 डिग्री के करीब होता है। यहाँ से उपग्रह द्वारा पृथ्वी के लगभग हर हिस्से को देखा जा सकता है क्योंकि पृथ्वी इसके नीचे घूमती है।

- इन उपग्रहों के कई अनुप्रयोग हैं जैसे- फसलों की निगरानी, वैश्विक सुरक्षा, समताप मंडल में ओज़ोन सांद्रता को मापना या वातावरण में तापमान को मापना।

- ध्रुवीय कक्षा में स्थित लगभग सभी उपग्रहों की ऊँचाई कम होती है।

- एक कक्षा को सूर्य-तुल्यकालिक कहा जाता है क्योकि पृथ्वी के केंद्र और उपग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण संपूर्ण कक्षा में स्थिर रहता है।

- इन कक्षाओं को "लो अर्थ ऑर्बिट (LEO)" के रूप में भी जाना जाता है, जो ऑनबोर्ड कैमरा को प्रत्येक बार की जाने वाली यात्रा के दौरान समान सूर्य-रोशनी की स्थिति में पृथ्वी की छवियों को लेने में सक्षम बनाता है, इस प्रकार यह उपग्रह को पृथ्वी के संसाधनों की निगरानी के लिये उपयोगी बनाता है।

- यह सदैव पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु के ऊपर से गुज़रता है।

भू-तुल्यकालिक कक्षा (Geosynchronous Orbit):

- भू-तुल्यकालिक उपग्रहों को उसी दिशा में कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है जिस दिशा में पृथ्वी घूम रही है।

- जब उपग्रह एक विशिष्ट ऊँचाई (पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किमी.) पर कक्षा में स्थित रहता है, तो वह उसी गति से परिक्रमा करता है जिस पर पृथ्वी घूर्णन कर रही होती है।

- जबकि भूस्थैतिक कक्षा भी भू-तुल्यकालिक कक्षा की श्रेणी में आते हैं, लेकिन इसमें भूमध्य रेखा के ऊपर कक्षा में स्थित रहने का एक विशेष गुण है।

- भूस्थिर उपग्रहों के मामले में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वृत्तीय गति हेतु आवश्यक त्वरण प्रदान करने के लिये पर्याप्त होता है।

- भू-तुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा (GTO): भू-तुल्यकालिक कक्षा या भूस्थैतिक कक्षा को प्राप्त करने के लिये एक अंतरिक्षयान को पहले भू-तुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा में लॉन्च किया जाता है।

- GTO से अंतरिक्षयान अपने इंजन का उपयोग भूस्थैतिक और भू-तुल्यकालिक कक्षा में स्थानांतरित होने के लिये करता है।