सामाजिक न्याय

एनीमिया मुक्त भारत

प्रिलिम्स के लिये:एनीमिया मुक्त भारत, 6X6X6 रणनीति, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। मेन्स के लिये:महिला एवं बाल कल्याण, स्वास्थ्य पहल। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री द्वार एनीमिया मुक्त भारत (Anaemia Mukt Bharat- AMB) रणनीति के बारे में जानकारी साझा की गई है।

- वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा महिलाओं, बच्चों और किशोरों जैसे सुभेद्य आयु समूहों में एनीमिया को कम करने के लक्ष्य के साथ ABM रणनीति (AMB strategy) को शुरू किया गया।

- ABM रणनीति एक जीवन चक्र दृष्टिकोण पर आधारित है, जो 6X6X6 रणनीति के माध्यम से निवारक और उपचारात्मक तंत्र प्रदान करती है जिसमें छह लक्षित लाभार्थियों (Six Target Beneficiaries), छह हस्तक्षेप (Six Interventions) और रणनीति को लागू करने हेतु सभी हितधारकों के लिये छह संस्थागत तंत्र (Six Institutional Mechanisms) शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

एनीमिया के बारे में:

- यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर में रक्त की ज़रूरत को पूरा करने के लिये लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या या उसकी ऑक्सीजन वहन क्षमता अपर्याप्त होती है। यह क्षमता आयु, लिंग, धूम्रपान और गर्भावस्था की स्थितियों के साथ परिवर्तित होती रहती है।

- लौह (Iron) की कमी इसका सबसे सामान्य लक्षण है। इसके साथ ही फोलेट (Folet), विटामिन बी 12 और विटामिन ए की कमी, दीर्धकालिक सूजन व जलन, परजीवी संक्रमण तथा आनुवंशिक विकार भी एनीमिया के कारण हो सकते है।

- एनीमिया की गंभीर स्थिति में थकान, कमज़ोरी, चक्कर आना और सुस्ती इत्यादि समस्याएँ होती हैं। गर्भवती महिलाएँ और बच्चे इससे विशेष रूप से प्रभावित होते हैं।

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार, भारतीय महिलाएँ और बच्चे अत्यधिक एनीमिक हैं।

- चरण I के तहत 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का सर्वेक्षण किया गया तथा इनमें से अधिकांश राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में आधे से अधिक बच्चे व महिलाएँ एनीमिक पाए गए।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, इसी प्रजनन आयु वर्ग की वे महिलाएँ जिनका हीमोग्लोबिन का स्तर 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर (जी/डीएल) से कम है तथा पाँच साल से कम उम्र के जिन बच्चों में हीमोग्लोबिन का स्तर 11.0 ग्राम/डीएल से कम है, उन्हें एनीमिक माना जाता है।

AMB रणनीति की मुख्य विशेषताएँ:

एनीमिया को नियंत्रित करने के लिये अन्य सरकारी पहलें:

- स्वास्थ्य राज्य का विषय है और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन सहित स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को मज़बूत करने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है।

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

- वीकली आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन (WIFS): यह कार्यक्रम किशोरियों और लड़कों के बीच एनीमिया के उच्च प्रसार की घटनाओं से संबंधित चुनौती को पूरा करने के लिये लागू किया जा रहा है।

- WIFS के तहत आयरन फोलिक एसिड (IFA) टैबलेट का पर्यवेक्षित साप्ताहिक अंतर्ग्रहण शामिल है।

- कृमि संक्रमण को नियंत्रित करने के लिये एल्बेंडाज़ोल (Albendazole) के साथ द्विवार्षिक कृमिनाशक दवा दी जाती है।

- स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली और मातृ शिशु ट्रैकिंग प्रणाली: एनीमिया से पीड़ित विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के मामलों की नियमित जाँच के लिये स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली और बच्चों के लिये भी विशेष प्रणाली को लागू किया जा रहा है।

- एनीमिया हेतु गर्भवती महिलाओं की सार्वभौमिक जाँच: प्रसव पूर्व एनीमिया की जाँच भी गर्भवती महिलाओं की जाँच का एक हिस्सा है। सभी गर्भवती महिलाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्रों के माध्यम से प्रसव पूर्व अन्य सुविधाओं के साथ आयरन एवं फोलिक एसिड की गोलियाँ भी प्रदान की जाएंगी। इसके लिये ग्राम स्वास्थ और पोषण दिवसों का भी आयोजन किया जाएगा।

- प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान (PMSMA): एनीमिया के मामलों का पता लगाने और उनका इलाज करने के लिये चिकित्सा अधिकारियों की मदद से हर महीने की 9 तारीख को विशेष एएनसी जाँच कराने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु इसे शुरू किया गया है।

- एनीमिया के गंभीर मामलों से निपटने के लिये ज़िला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में रक्तकोष भंडारण इकाइयों की स्थापना की जा रही है। पोषण अभियान के तहत भी एनीमिया नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

स्रोत: पी.आई.बी.

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सीपीईसी (CPEC) का दूसरा चरण

प्रिलिम्स के लिये:चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स, पनामा नहर, एलओसी। मेन्स के लिये:भारत के हितों पर देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव, भारत को शामिल और/या इसके हितों को प्रभावित करने वाले समूह और समझौते, सीपीईसी और इसका प्रभाव। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पाकिस्तान ने 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के दूसरे चरण को शुरू करने हेतु चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

- इससे पहले अरबों डॉलर के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) बुनियादी ढांचा परियोजना में शामिल होने को लेकर पाकिस्तान ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान के साथ चर्चा की थी।

- दूसरा चरण मुख्य रूप से विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) के विकास और औद्योगीकरण के इर्द-गिर्द घूमता है।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा:

- CPEC चीन के उत्तर-पश्चिमी झिंजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र और पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाली बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का 3,000 किलोमीटर लंबा मार्ग है।

- यह पाकिस्तान और चीन के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा, औद्योगिक और अन्य बुनियादी ढाँचा विकास परियोजनाओं के साथ राजमार्गों, रेलवे एवं पाइपलाइन्स के नेटवर्क द्वारा पूरे पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।

- यह चीन के लिये ग्वादर बंदरगाह से मध्य पूर्व और अफ्रीका तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त करेगा ताकि चीन हिंद महासागर तक पहुँच प्राप्त कर सके तथा चीन बदले में पाकिस्तान के ऊर्जा संकट को दूर करने और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिये पाकिस्तान में विकास परियोजनाओं का समर्थन करेगा।

- CPEC, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का एक हिस्सा है। वर्ष 2013 में शुरू किये गए ‘बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव’ का उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमि एवं समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना है।

CPEC पर भारत का रुख:

- CPEC को लेकर भारत ने चीन के समक्ष विरोध जताया है क्योंकि पाकिस्तान का कब्ज़ा वाला कश्मीर (PoK) क्षेत्र भी इसके तहत आता है।

- भारत, क्वाड (भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान) का सदस्य है जो बुनियादी ढाँचे हेतु देशों को यथार्थवादी विकल्प प्रदान कर सकता है एवं चीनी प्रतिक्रिया के लिये उपयुक्त हो सकता है।

- उदाहरण के लिये: ब्लू डॉट नेटवर्क (BDN) और ‘बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (B3W) पहल'।

भारत के लिये CPEC के निहितार्थ:

- भारत की संप्रभुता: भारत CPEC की लगातार आलोचना करता रहा है, क्योंकि यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुज़रता है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र है।

- कॉरिडोर को भारत की सीमा पर स्थित कश्मीर घाटी के लिये वैकल्पिक आर्थिक सड़क संपर्क के रूप में भी माना जाता है।

- नियंत्रण रेखा (एलओसी) के दोनों ओर कश्मीर को 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' घोषित करने के लिये स्थानीय व्यापारियों और राजनीतिज्ञों द्वारा आह्वान किया गया है।

- अगर गिलगित-बाल्टिस्तान औद्योगिक विकास के साथ विदेशी निवेश को आकर्षित करता है, तो CPEC के सफल होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पाकिस्तानी क्षेत्र के रूप में इस क्षेत्र की धारणा को और मज़बूती मिलेगी, जिससे 73,000 वर्ग किमी. भूमि पर भारत का दावा कमज़ोर हो जाएगा जो कि 1.8 मिलियन से अधिक लोगों का घर है।

- समुद्र के माध्यम से व्यापार पर चीनी नियंत्रण: पूर्वी तट पर प्रमुख अमेरिकी बंदरगाह चीन के साथ व्यापार करने के लिये पनामा नहर पर निर्भर हैं।

- एक बार CPEC का कार्य पूरा हो जाने के बाद चीन अधिकांश उत्तरी व लैटिन अमेरिकी उद्यमों के लिये एक 'छोटा और अधिक किफायती' व्यापार मार्ग की पेशकश करने की स्थिति में होगा।

- यह चीन को उन शर्तों को निर्धारित करने की शक्ति देगा जिनके द्वारा अटलांटिक एवं प्रशांत महासागरों के बीच माल की अंतर्राष्ट्रीय आवाज़ाही होगी।

- चीन की ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ नीति: चीन अपनी महत्त्वाकांक्षा के साथ हिंद महासागर में उपस्थिति बढ़ा रहा है; यह अमेरिका द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है और अक्सर भारतीय रक्षा विश्लेषकों द्वारा हवाई क्षेत्रों व बंदरगाहों के नेटवर्क के माध्यम से भारत को घेरने की चीनी रणनीति को संदर्भित करने के लिये इस्तेमाल किया जाता है।

- चटगांँव बंदरगाह (बांग्लादेश), हंबनटोटा बंदरगाह (श्रीलंका), पोर्ट सूडान (सूडान), मालदीव, सोमालिया और सेशेल्स में मौजूदा उपस्थिति के साथ कम्युनिस्ट राष्ट्र (चीन) द्वारा ग्वादर बंदरगाह पर नियंत्रण के माध्यम से हिंद महासागर पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करना है।

- आउटसोर्सिंग गंतव्य के रूप में पाकिस्तान का उदय: यह पाकिस्तान की आर्थिक प्रगति को गति देने हेतु तैयार है।

- मुख्य रूप से कपड़ा और निर्माण सामग्री उद्योग में भारत व पाकिस्तान की दोनों देशों के शीर्ष तीन व्यापारिक भागीदारों में से दो देश अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात में सीधी प्रतिस्पर्द्धा है।

- मुख्य रूप से भारतीय निर्यात चीन से कच्चे माल की सुलभ आपूर्ति के साथ पाकिस्तान को इन क्षेत्रों में एक प्रतिस्पर्द्धी क्षेत्रीय बाज़ार बनने हेतु उपयुक्त परिस्थितियाँ उपलब्ध होंगी।

- BRI द्वारा मज़बूत व्यापार और चीन का प्रभुत्व: चीन की बीआरआई परियोजना जो बंदरगाहों, सड़कों और रेलवे के नेटवर्क के माध्यम से चीन और शेष यूरेशिया के बीच व्यापार संपर्क पर केंद्रित है, को अक्सर इस क्षेत्र में राजनीतिक रूप से हावी होने की चीन की योजना के रूप में देखा जाता है। CPEC इसी दिशा में एक और बड़ा कदम है।

- चीन जो कि बाकी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं द्वारा समर्थित और अधिक एकीकृत है, संयुक्त राष्ट्र एवं अलग-अलग राष्ट्रों के साथ बेहतर स्थिति में होगा, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट हासिल करने की योजना को प्रभावित कर सकता है।

आगे की राह:

- CPEC पर भारत की भविष्य की रणनीति BRI परियोजना के संभावित लाभों के साथ-साथ नुकसान के सावधानीपूर्वक पुनर्मूल्यांकन पर आधारित होनी चाहिये।

- भारत को अपनी रणनीतिक परियोजनाओं जैसे- बांग्लादेश, चीन, भारत और म्याँमारआर्थिक गलियारे (BCIM) और चाबहार बंदरगाह के विकास पर कार्य की गति को तीव्र करना चाहिये।

- एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर भारत-जापान आर्थिक सहयोग समझौता है, यह भारत को महत्त्वपूर्ण रणनीतिक लाभ प्रदान कर चीन को प्रतिसंतुलित कर सकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

शासन व्यवस्था

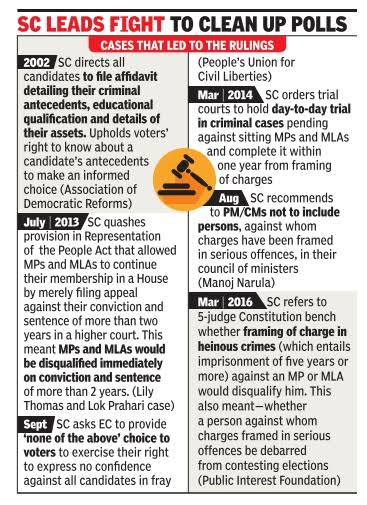

राजनीति का अपराधीकरण

प्रिलिम्स के लिये:एमिकस क्यूरी, जनप्रतिनिधित्व कानून, राजनीति का अपराधीकरण। मेन्स के लिये:राजनीति के अपराधीकरण का कारण, प्रभाव और समाधान। |

चर्चा में क्यों?

न्याय मित्र (Amicus Curiae) द्वारा संकलित आँकड़ों के अनुसार, 1 दिसंबर, 2021 तक देश भर की विभिन्न अदालतों में विधायकों से जुड़े कुल 4,984 आपराधिक मामले लंबित थे।

- न्याय मित्र (Amicus Curiae) को सर्वोच्च न्यायालय ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु विशेष अदालतें स्थापित करने में मदद के लिये नियुक्त किया था।

- यह प्रवृत्ति राजनीति के अपराधीकरण की बढ़ती घटनाओं को उज़ागर करती है।

- न्याय मित्र (शाब्दिक रूप से "अदालत का मित्र") वह व्यक्ति होता है जो किसी मामले में पक्षकार नहीं होता है तथा जो मामले में मुद्दों पर असर डालने वाली जानकारी, विशेषज्ञता या अंतर्दृष्टि प्रदान करके अदालत की सहायता करता है।

राजनीति का अपराधीकरण:

- इसका अर्थ राजनीति में अपराधियों की बढ़ती भागीदारी से है, जिसमें अपराधी चुनाव लड़ सकते हैं और संसद तथा राज्य विधायिका के सदस्य के रूप में चुने जा सकते हैं।

- यह मुख्य रूप से राजनेताओं और अपराधियों के बीच साँठगाँठ के कारण होता है।

आपराधिक छवि के उम्मीदवारों की अयोग्यता का कानूनी पहलू:

- भारतीय संविधान में संसद या विधानसभाओं के लिये चुनाव लड़ने वाले किसी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की अयोग्यता के विषय में उपबंध नहीं किया गया है।

- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में विधायिका का चुनाव लड़ने के लिये किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करने के मानदंडों का उल्लेख है।

- इस अधिनियम की धारा 8 ऐसे दोषी राजनेताओं को चुनाव लड़ने से नहीं रोकती है जिन पर केवल मुकदमा चल रहा है और दोष अभी सिद्ध नहीं हुआ है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन पर लगा आरोप कितना गंभीर है।

- इस अधिनियम की धारा 8(1) और 8(2) के अंतर्गत प्रावधान है कि यदि कोई विधायिका सदस्य (सांसद अथवा विधायक) हत्या, बलात्कार, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने जैसे अपराधों में लिप्त है, तो उसे इस धारा के अंतर्गत अयोग्य माना जाएगा एवं 6 वर्ष की अवधि के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

अपराधीकरण का कारण:

- कार्यान्वयन का अभाव: राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिये बने कानूनों और निर्णयों के कार्यान्वयन की कमी के कारण इसमें बहुत मदद नहीं मिली है।

- संकीर्ण स्वार्थ: राजनीतिक दलों द्वारा चुने गए उम्मीदवारों के संपूर्ण आपराधिक इतिहास का प्रकाशन बहुत प्रभावी नहीं हो सकता है, क्योंकि मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा जाति या धर्म जैसे सामुदायिक हितों से प्रभावित होकर मतदान करता है।

- बाहुबल और धन का उपयोग: गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के पास अक्सर धन और संपदा काफी अधिक मात्रा में होती है, इसलिये वे दल के चुनावी अभियान में अधिक-से-अधिक पैसा खर्च करते हैं और उनकी राजनीति में प्रवेश करने तथा जीतने की संभावना बढ़ जाती है।

- इसके अतिरिक्त कभी-कभी तो मतदाताओं के पास कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि सभी प्रतियोगी उम्मीदवार आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं।

प्रभाव:

- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत के विरुद्ध:

- यह एक अच्छे उम्मीदवार का चुनाव करने के लिये मतदाताओं की पसंद को सीमित करता है।

- यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लोकाचार के खिलाफ है जो कि लोकतंत्र का आधार है।

- सुशासन पर प्रभाव:

- प्रमुख समस्या यह है कि कानून तोड़ने वाले ही कानून बनाने वाले बन जाते हैं, इससे सुशासन स्थापित करने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रभावकारिता प्रभावित होती है।

- भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में यह प्रवृत्ति यहाँ के संस्थानों की प्रकृति तथा विधायिका के चुने हुए प्रतिनिधियों की गुणवत्ता की खराब छवि को दर्शाती है।

- लोक सेवकों के कार्य पर प्रभाव:

- इससे चुनावों के दौरान और बाद में काले धन का प्रचलन बढ़ जाता है, जिससे समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता है तथा लोक सेवकों के काम पर असर पड़ता है।

- सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा:

- यह समाज में हिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है और भावी जनप्रतिनिधियों के लिये एक गलत उदाहरण प्रस्तुत करता है।

आगे की राह

- चुनाव सुधार पर बनी विभिन्न समितियों (दिनेश गोस्वामी, इंद्रजीत समिति) ने राज्य द्वारा चुनावी खर्च वहन किये जाने की सिफारिश की, जिससे काफी हद तक चुनावों में काले धन के उपयोग पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और परिणामस्वरूप राजनीति के अपराधीकरण को सीमित किया जा सकेगा।

- एक स्वच्छ चुनावी प्रक्रिया हेतु राजनीतिक पार्टियों के मामलों को विनियमित करना आवश्यक है, जिसके लिये निर्वाचन आयोग (Election Commission) को मज़बूत करना ज़रूरी है।

- मतदाताओं को चुनाव के दौरान धन, उपहार जैसे अन्य प्रलोभनों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है।

- भारत के राजनीतिक दलों की राजनीति के अपराधीकरण और भारतीय लोकतंत्र पर इसके बढ़ते हानिकारक प्रभावों को रोकने के प्रति अनिच्छा को देखते हुए यहाँ के न्यायालयों को अब गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने जैसे फैसले पर विचार करना चाहिये।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारतीय राजव्यवस्था

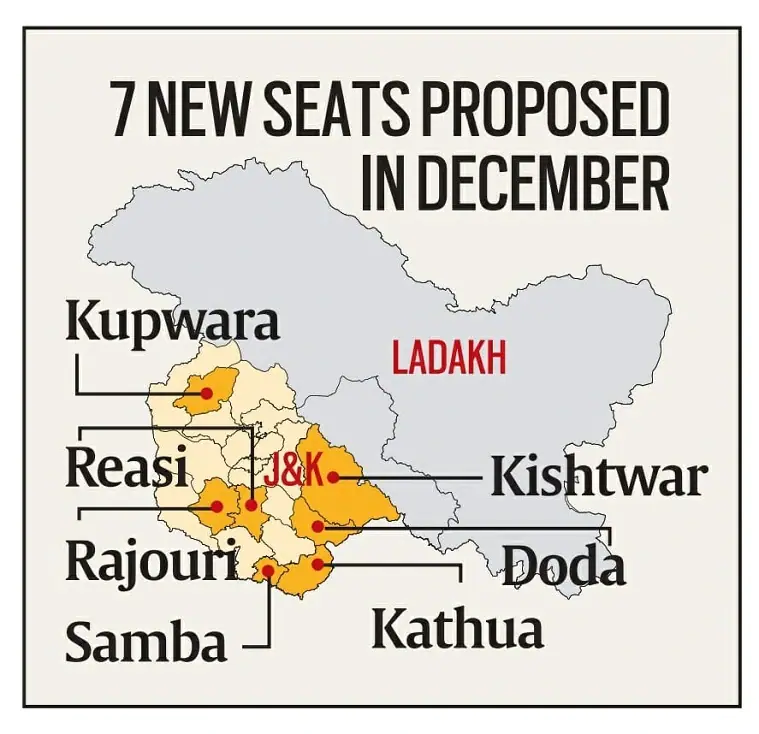

जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट

प्रिलिम्स के लिये:परिसीमन आयोग और संबंधित संवैधानिक प्रावधान, लोकसभा, विधानसभा, सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 370 मेन्स के लिये:भारतीय संविधान, चुनाव, वैधानिक निकाय, परिसीमन प्रक्रिया, जम्मू-कश्मीर का परिसीमन और संबंधित मुद्दे। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अपनी अंतरिम रिपोर्ट में जम्मू-कश्मीर (J&K) परिसीमन आयोग ने जम्मू-कश्मीर के चुनावी मानचित्र में महत्त्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव दिया है।

- राज्य में परिसीमन की कवायद जून, 2021 में शुरू हुई थी।

जम्मू-कश्मीर निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्व वितरण:

- पूर्व में जम्मू-कश्मीर राज्य में 87 सदस्यीय विधानसभा थी, जिसमें जम्मू क्षेत्र में 37, कश्मीर संभाग में 46 और लद्दाख में 4 निर्वाचन क्षेत्र थे। इसके अलावा 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के लिये आरक्षित थीं।

- 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को निरस्त करने के बाद इसने अपना विशेष दर्जा खो दिया और यह दो केंद्रशासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में विभाजित हो गया।

जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग की प्रमुख सिफारिशें:

- परिचय:

- विधानसभा क्षेत्रों में वृद्धि:

- आयोग ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत प्रदत्त जनादेश के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में सात विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ा।

- अंतरिम रिपोर्ट में जम्मू प्रांत के लिये छह सीटों की वृद्धि का प्रस्ताव है जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या को 43 करना, कश्मीर प्रांत में एक सीट की वृद्धि तथा सीटों की संख्या को 47 तक करना और दोनों क्षेत्रों को लगभग एक-दूसरे के बराबर लाना शामिल है।

- आयोग ने जम्मू-कश्मीर में अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने का सुझाव दिया है। इसने 28 नए निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन किया है तथा 19 विधानसभा क्षेत्रों को हटा दिया है।

- विधानसभाओं में आरक्षण:

- आयोग ने अनुसूचित जातियों (SCs) के हिंदुओं के लिये सात सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव किया है जो मुख्य रूप से सांबा-कठुआ-जम्मू-उधमपुर बेल्ट में निवास करती हैं और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिये नौ सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है जो जम्मू प्रांत में राजौरी-पुंछ बेल्ट में रहने वाले ज़्यादातर गैर-कश्मीरी भाषी मुसलमानों, गुर्जर और बकरवाल के लिये मददगार साबित होंगी।

- लोकसभा की सीटों में वृद्धि:

- आयोग ने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण का प्रस्ताव किया है। जम्मू-कश्मीर में पांँच संसदीय क्षेत्र हैं, जिसमें कश्मीर से तीन सीटें और जम्मू से दो सीटें शामिल हैं।

- इसने दक्षिण कश्मीर के तीन ज़िलों तथा पीरपंजाल घाटी के दो ज़िलों राजौरी और पुंछ को मिलाकर एक लोकसभा सीट का प्रस्ताव दिया है तथा इसका नाम अनंतनाग-राजौरी सीट होगा।

- विधानसभा क्षेत्रों में वृद्धि:

- आलोचना:

- कश्मीर में अधिकआबादी:

- इस सीट के बंँटवारे की इस आधार पर आलोचना की गई कि कश्मीर प्रांत की जनसंख्या 68.88 लाख है, जबकि जम्मू प्रांत में 53.50 लाख लोग निवास करते हैं।

- हालांँकि आयोग का तर्क है कि उसने स्थलाकृति, संचार के साधन और उपलब्ध सुविधा को ध्यान में रखकर इन सीटों का बटवारा किया है, न कि केवल जनसंख्या के आकार को।

- पुनर्गठन असंवैधानिक:

- यह दावा किया गया है कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 "स्पष्ट रूप से असंवैधानिक" था और इसे पहले ही सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है।

- विवेकाधीन प्रक्रिया:

- आलोचकों ने आयोग द्वारा जम्मू-कश्मीर के मामले में लागू किये गए फॉर्मूले पर भी सवाल उठाया है और आयोग की रिपोर्ट को एक मनमानी/विवेकाधीन प्रक्रिया करार दिया है, रिपोर्ट में इलाके/क्षेत्रों की आबादी को नज़रअंदाज किया गया है जो विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों की सीमाओं को पुनः परिभाषित करने हेतु एक बुनियादी मानदंड है।

- कश्मीर में अधिकआबादी:

परिसीमन:

- निर्वाचन आयोग के अनुसार, किसी देश या एक विधायी निकाय वाले प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों (विधानसभा या लोकसभा सीट) की सीमाओं को तय करने या फिर से परिभाषित करने का कार्य परिसीमन है।

- परिसीमन अभ्यास (Delimitation Exercise) एक स्वतंत्र उच्च शक्ति वाले पैनल द्वारा किया जाता है जिसे परिसीमन आयोग के रूप में जाना जाता है, जिसके आदेशों में कानून का बल होता है और किसी भी न्यायालय द्वारा इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

- किसी निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्रफल को उसकी जनसंख्या के आकार (पिछली जनगणना) के आधार पर फिर से परिभाषित करने के लिये वर्षों से अभ्यास किया जाता रहा है।

- एक निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को बदलने के अलावा इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप राज्य में सीटों की संख्या में भी परिवर्तन हो सकता है।

- संविधान के अनुसार, इसमें अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिये विधानसभा सीटों का आरक्षण भी शामिल है।

उद्देश्य:

- परिसीमन का उद्देश्य समय के साथ जनसंख्या में हुए बदलाव के बाद भी सभी नागरिकों के लिये समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का उचित विभाजन करना ताकि प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को प्रतिनिधित्व का समान अवसर प्रदान किया जा सके।

परिसीमन का संवैधानिक आधार:

- प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद-82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है।

- अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।

- एक बार अधिनियम लागू होने के बाद केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग का गठन करती है।

- परिसीमन आयोग प्रत्येक जनगणना के बाद संसद द्वारा परिसीमन अधिनियम लागू करने के बाद अनुच्छेद 82 के तहत गठित एक स्वतंत्र निकाय है।

- हालाँकि पहला परिसीमन अभ्यास राष्ट्रपति द्वारा (निर्वाचन आयोग की मदद से) 1950-51 में किया गया था।

- 1952, 1962, 1972 और 2002 के अधिनियमों के आधार पर चार बार 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोगों का गठन किया गया है।

- वर्ष 1981 और वर्ष 1991 की जनगणना के बाद परिसीमन नहीं किया गया।

परिसीमन आयोग की संरचना:

- परिसीमन आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और यह भारतीय निर्वाचन आयोग के सहयोग से काम करता है।

- संरचना:

- सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश।

- मुख्य चुनाव आयुक्त।

- संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त।

परिसीमन की आवश्यकता क्यों?

- देश के विभिन्न भागों के साथ-साथ एक ही राज्य के भीतर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या की असमान वृद्धि।

- साथ ही लोगों/निर्वाचकों के एक स्थान से दूसरे स्थान, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर निरंतर प्रवास के परिणामस्वरूप एक ही राज्य के भीतर भी विभिन्न आकार के चुनावी क्षेत्र हैं।

परिसीमन के मुद्दे:

- जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में कम रुचि लेते हैं उन्हें संसद में अधिक संख्या में सीटें मिल सकती हैं। परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाले दक्षिणी राज्यों को अपनी सीटें कम होने की संभावना का सामना करना पड़ा।

- वर्ष 2002-08 तक परिसीमन जनगणना 2001 के आधार पर की गई थी लेकिन वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार, विधानसभाओं और संसद में तय की गई सीटों की कुल संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया था।

- संविधान ने लोकसभा एवं राज्यसभा सीटों की संख्या को क्रमशः 550 तथा 250 तक सीमित कर दिया है और बढ़ती जनसंख्या का प्रतिनिधित्व एक ही प्रतिनिधि द्वारा किया जा रहा है।

स्रोत: द हिंदू

शासन व्यवस्था

भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम

प्रिलिम्स के लिये:IFLDP योजना मेन्स के लिये:चमड़ा उद्योग, सरकारी नीतियांँ और हस्तक्षेप। |

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2021-22 से भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम (Indian Footwear and Leather Development Programme- IFLDP) को जारी रखने के लिये वित्तीय परिव्यय 1700 करोड़ रुपए अनुमोदित किया गया है।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा IFLDP को 31 मार्च, 2026 तक या अगली समीक्षा तक जो भी पहले हो, पूर्ववर्ती IFLADP (भारतीय फुटवियर चमड़ा और सहायक उपकरण विकास कार्यक्रम) की निरंतरता के रूप में अनुमोदित किया गया है।

- IFLADP की घोषणा 2,600 करोड़ रुपए के व्यय के साथ तीन वित्तीय वर्षों (2017-18 से 2019-20 तक) के लिये की गई थी।

प्रमुख बिंदु

IFLDP योजना:

- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य चमड़ा क्षेत्र हेतु बुनियादी ढांँचे का विकास करना, विशिष्ट पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करना, अतिरिक्त निवेश की सुविधा, रोज़गार सृजन और उत्पादन में वृद्धि करना है।

- कार्यक्रम के तहत स्वीकृत उप-योजनाएँ:

- सतत् प्रौद्योगिकी और पर्यावरण सवर्द्धन, चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास (IDLS), संस्थागत सुविधाओं की स्थापना, मेगा चमड़े के जूते और सहायक उपकरण क्लस्टर विकास, ब्रांड प्रचार, और डिज़ाइन स्टूडियो का विकास।

- डिज़ाइन स्टूडियो का विकास (100 करोड़ रुपए प्रस्तावित परिव्यय) एक नई उप-योजना है जो विपणन/निर्यात संबंधों को बढ़ावा देगी, क्रेता-विक्रेता एक मंच प्रदान करेगी, अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को डिज़ाइन प्रदर्शित करने और व्यापार मेलों हेतु इंटरफेस के रूप में कार्य करेगी।

पूर्ववर्ती IFLADP का प्रभाव:

- यह कार्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं के लिये गुणवत्तापूर्ण रोज़गार सृजन, कौशल विकास, उचित कार्य, उद्योग को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने और एक स्थायी उत्पादन प्रणाली को बढ़ावा देने की दिशा में लाभ प्रदान करता है।

- देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित लेदर क्लस्टरस ने गरीबी के स्तर में कमी लाने, लैंगिक समानता, क्षेत्र विशिष्ट कौशल/शिक्षा आदि के संदर्भ में लाभ अर्जित किया है, इस प्रकार इसने कई सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया है।

- अन्य राष्ट्रीय विकास योजनाएँ (NDPs) जैसे कि आर्थिक विकास, रोज़गार सृजन, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, बुनियादी ढाँचा विकास, सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा तथा अन्य पर्यावरणीय लाभ IFLAD कार्यक्रम द्वारा सुनिश्चित किये जाते हैं।

- अधिकांश एनडीपी (NDPs), SDGs के साथ संरेखित होते हैं।

भारत के चमड़ा उद्योग की वर्तमान स्थिति:

- भारत दुनिया में चीन के बाद जूते और चमड़े के कपड़ों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक तथा दुनिया में चमड़े के कपड़ों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक (चीन के बाद) है।

- इस उद्योग को उच्च निर्यात आय में निरंतरता के लिये जाना जाता है और यह देश के लिये शीर्ष दस विदेशी मुद्रा अर्जकों में से एक है।

- भारत में चमड़े के कच्चे माल के रूप में विश्व के मवेशियों और भैंसों की कुल आबादी का 20% तथा बकरी और भेड़ की कुल आबादी का 11% हिस्सा है।

- चमड़ा उद्योग एक रोज़गार प्रधान उद्योग है जो समाज के कमज़ोर वर्गों के 4 मिलियन से अधिक लोगों को रोज़गार प्रदान करता है।

- चमड़ा उत्पाद उद्योग में लगभग 30% हिस्सेदारी महिलाओं की है। भारत में चमड़ा उद्योग 35 वर्ष से कम आयु के 55% कार्यबल के साथ सबसे युवा कार्यबल में से एक है।

- भारतीय चमड़ा उत्पादों के प्रमुख बाज़ार यूएसए, जर्मनी, यूके, इटली, फ्राँस, स्पेन, नीदरलैंड, यूएई आदि हैं।

स्रोत: पी.आई.बी.

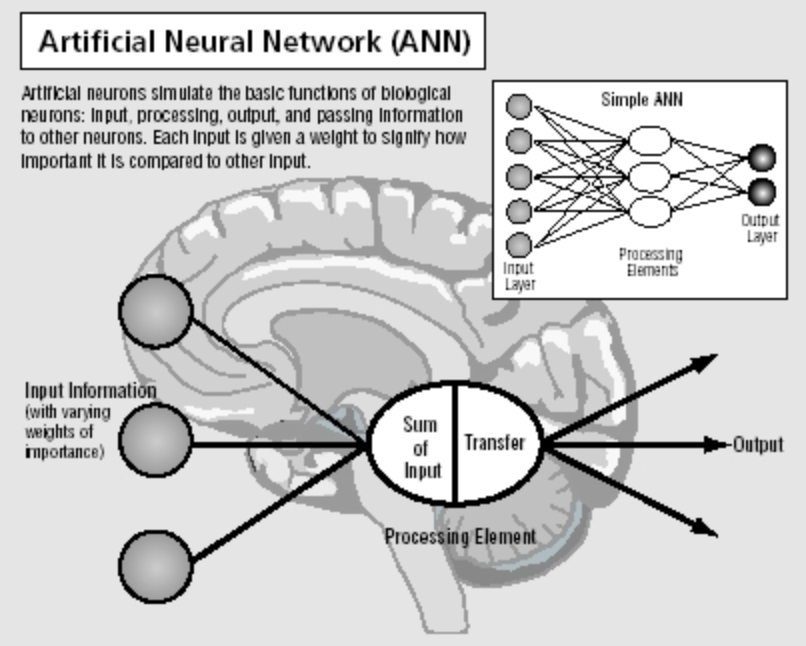

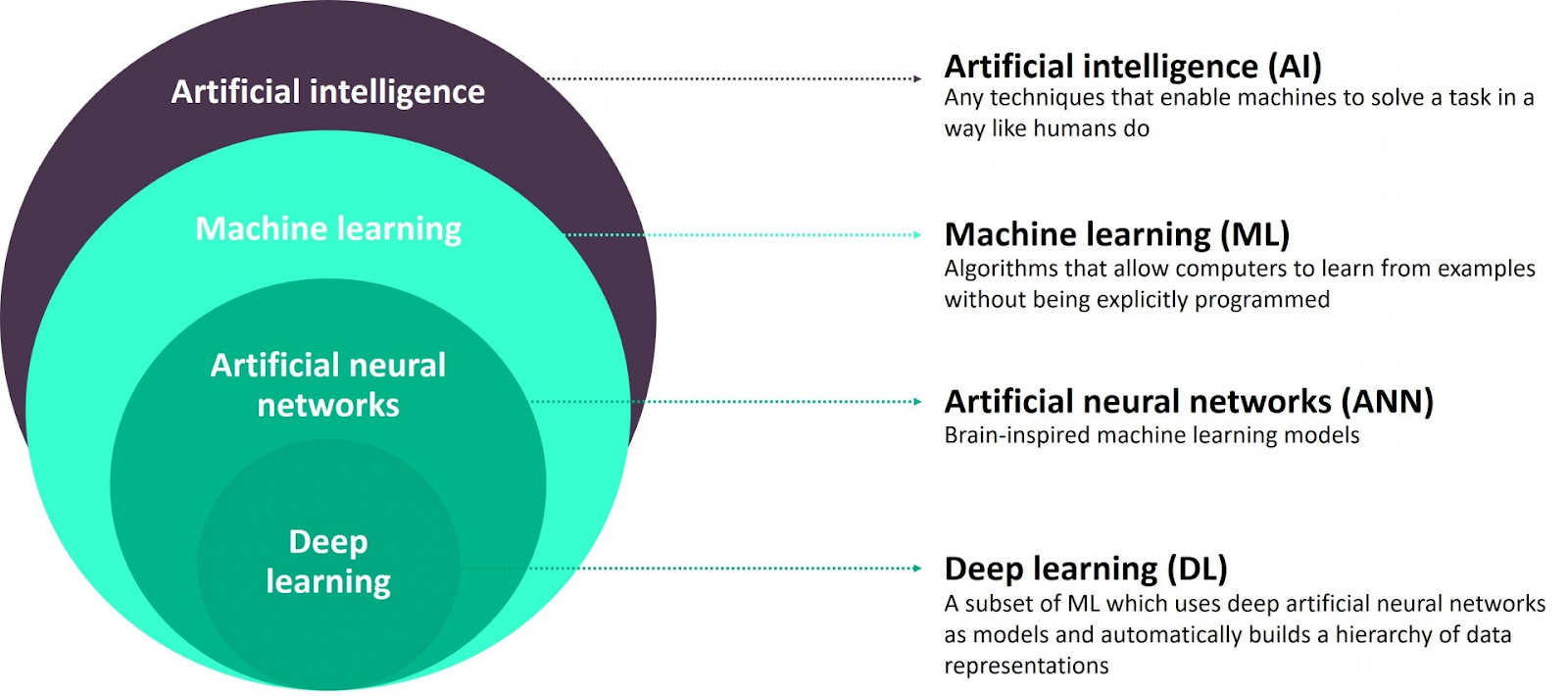

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क

प्रिलिम्स के लिये:कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, प्रौद्योगिकी। मेन्स के लिये:आईटी और कंप्यूटर, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क, इसके लाभ और सीमाएँ। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वैश्विक कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क (Artificial Neural Network-ANN) बाज़ार रिपोर्ट प्रकाशित की गई।

- यह एक प्रकार का सूचना बैंक है जो बाज़ार के संबंध में उसकी स्थापना से लेकर अनुमानित विकास प्रवृत्ति तक व्यापक जानकारी प्रदान करता है।

- वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 से 2028 तक ANN बाज़ार अभूतपूर्व वृद्धि करेगा।

कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क क्या है?

- यह मशीन लर्निंग का एक महत्त्वपूर्ण उपसमुच्चय है जो कंप्यूटर वैज्ञानिकों को जटिल कार्यों, जैसे कि रणनीति बनाने, भविष्यवाणी करने और रुझानों को पहचानने में उनकी मदद करता है।

- यह एक कम्प्यूटेशनल मॉडल है जो मानव मस्तिष्क में उपस्थित तंत्रिका कोशिकाओं के समान कार्य करता है। इसे मानव मस्तिष्क के विश्लेषण और सूचनाओं को संसाधित करने के तरीके का अनुकरण करने के लिये विकसित किया गया है।

- यह अन्य मशीन लर्निंग एल्गोरिदम (Machine Learning Algorithms) के समान नहीं है जो डेटा को व्यवस्थित करता है बल्कि एक ऐसा एल्गोरिथम है जो अपने उपयोगकर्त्ताओं द्वारा किये गए और दोहराए गए कार्यों से सीखता है।

- इसे न्यूरल नेटवर्क (NN) के रूप में भी जाना जाता है। ANN एक कम्प्यूटेशनल मॉडल है जो जैविक तंत्रिका नेटवर्क के कार्यों और संरचना पर आधारित है।

- नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित जानकारी कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क की संरचना को इस तथ्य के कारण प्रभावित करती है कि एक तंत्रिका नेटवर्क इनपुट और आउटपुट के आधार पर सीखता है या स्वयं में परिवर्तन लाता है।

- शुरुआती चरणों में NN में भारी मात्रा में डेटा फीड किया जाता है। अधिकतर मामलों में इनपुट प्रदान किया जाता है और आउटपुट क्या होना चाहिये, इसके बारे में नेटवर्क को सूचित करके प्रशिक्षण दिया जाता है।

- उदाहरण के लिये कई स्मार्टफोन निर्माताओं ने हाल ही में चेहरे की पहचान तकनीक को एकीकृत किया है।

ANN में वृद्धि के प्रमुख चालक:

- कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क प्लेटफार्मों की तैनाती को बढ़ावा देने के लिये तेज़ी से डिजिटलीकरण किये जाने का अनुमान है। इसके अलावा कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला अनुप्रयोग भविष्य के विश्लेषण का क्षेत्र है।

- पूर्वानुमान अवधि के दौरान उपभोक्ता व्यवहार और बिक्री पूर्वानुमान की भविष्यवाणी से कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क बाज़ार के संचालन की उम्मीद है।

- ANN विपणक पिछले विपणन अभियानों के रुझानों को पहचानकर किसी अभियान के परिणाम की भविष्यवाणी करने में मदद करता है।

- तंत्रिका नेटवर्क सुविधा कुछ ही समय से उपलब्ध है और यह मुख्य रूप से बिग डेटा की उत्पत्ति ही है जिसने इस तकनीक को विपणन के क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी बना दिया है।

- क्लाउड कंप्यूटिंग ने बड़े पैमाने पर ऐसे कंप्यूटिंग संसाधन प्रदान किये जो एएनएन हेतु बड़े पैमाने पर डेटा के कार्यशील होने के लिये आवश्यक हैं।

ANN की सीमाएंँ:

- सबसे महत्त्वपूर्ण तकनीकी बाधाओं में से एक नेटवर्क को तैयार करने में लगने वाला समय है, जो अक्सर जटिल कार्यों के लिये भी निर्धारित स्तर की कम्प्यूटेशनल पॉवर (Computational Power) की मांग करता है।

- विचार करने वाला दूसरा कारक यह है कि तंत्रिका/न्यूरल नेटवर्क एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें उपयोगकर्त्ता तैयार डेटा को वर्गीकृत कर प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। इनके पास प्राप्त प्रतिक्रियाओं को ठीक करने की क्षमता होती है, लेकिन विशिष्ट निर्णय लेने की प्रक्रिया तक पहुंँच का अभाव होता है।