शासन व्यवस्था

सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधित आईटी नियमों के कार्यान्वयन पर लगाई रोक

प्रिलिम्स के लिये:सर्वोच्च न्यायालय, सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियम, 2023, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021, फैक्ट चेक यूनिट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 मेन्स के लिये:भारत में फेक न्यूज़, सोशल मीडिया विनियमन से संबंधित मुद्दे |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैक्ट चेक यूनिट (FCU) स्थापित करने की केंद्र सरकार की अधिसूचना पर अस्थायी रोक लगा दी है।

- यह बॉम्बे उच्च न्यायालय में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियम, 2023 को चुनौती देने वाली एक अपील के बाद आया है, जिसने सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज़ की पहचान करने का अधिकार दिया है।

क्या न्यायपालिका के पास किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने से पूर्व उसे रोकने की शक्ति है?

- संसद द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक माने जाते हैं। हालाँकि यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है, लेकिन इसे असंवैधानिक सिद्ध करने का भार न्यायालय में याचिकाकर्त्ताओं पर है।

- न्यायिक समीक्षा तथा संसद के विधायी अधिकार को संतुलित करते हुए, न्यायालय कानूनों को तब तक निलंबित करने से बचती हैं जब तक कि वे उनकी संवैधानिकता का निर्धारण नहीं कर लेती।

- हालाँकि, विचाराधीन आईटी नियम विधायी कार्य नहीं हैं, बल्कि संसद द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत MeitY द्वारा तैयार किये गए हैं, जो संवैधानिकता की धारणा को प्रभावित करते हैं।

- सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि यह "असंवैधानिकता की स्पष्ट खोज" की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है जिसके परिणामस्वरूप अस्थायी रोक लगती है।

- पूर्व के मामलों जैसे कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण कानून 2020 तथा वर्ष 2021 के कृषि कानून (जिन्हें बाद में निरस्त कर दिया गया था) को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था।

फैक्ट चेकिंग यूनिट एवं संशोधित आईटी नियम 2023 क्या है?

- फैक्ट चेकिंग यूनिट: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2023 में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में किये गए संशोधन के अनुसार प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के तहत FCU को एक वैधानिक निकाय के रूप में नामित किया।

- FCU को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों से संबंधित गलत सूचना मानी जाने वाली सामग्री को चिह्नित करने का काम सौंपा गया है।

- फेक न्यूज़ के संबंध में IT नियम, 2023 के प्रमुख प्रावधान:

- फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ-साथ एयरटेल, जियो तथा वोडाफोन आइडिया जैसे इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे भारत सरकार के बारे में गलत जानकारी का प्रसार न करें।

- इसके अतिरिक्त इन प्लेटफॉर्मों को केंद्र सरकार से संबंधित सामग्री की मेज़बानी से बचने के लिये उचित प्रयास करना चाहिये, जिसे तथ्य-जाँच इकाई द्वारा गलत या भ्रामक के रूप में चिह्नित किया गया है।

- यदि तथ्य-जाँच इकाई किसी भी जानकारी को गलत के रूप में पहचानती है, तो ऑनलाइन मध्यस्थ इसे हटाने के लिये बाध्य होंगे।

- ऐसा करने में विफल रहने पर उनकी सुरक्षित हार्बर सुरक्षा समाप्त हो सकती है, जो उन्हें तीसरे पक्ष की सामग्री के संबंध में कानूनी कार्रवाई से बचाती है।

- फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ-साथ एयरटेल, जियो तथा वोडाफोन आइडिया जैसे इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे भारत सरकार के बारे में गलत जानकारी का प्रसार न करें।

तृतीय-पक्ष सूचना दायित्व के संबंध में मध्यस्थों को क्या छूट हैं?

- परिचय: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2(1)(w) एक मध्यस्थ को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राप्त करता है, संग्रहीत करता है या प्रसारित करता है और किसी अन्य व्यक्ति की ओर से ऐसे रिकॉर्ड से संबंधित कोई भी सेवा प्रदान करता है।

- मध्यस्थ में नेटवर्क सेवा प्रदाता, दूरसंचार सेवा प्रदाता, इंटरनेट सेवा प्रदाता, सर्च इंजन, वेब-होस्टिंग सेवा प्रदाता, ऑनलाइन-नीलामी साइटें, ऑनलाइन भुगतान साइटें, ऑनलाइन-मार्केटप्लेस और साइबर कैफे शामिल हैं।

- छूट के लिये मानदंड: IT अधिनियम, 2000 की धारा 79(1) कुछ शर्तों के अधीन मध्यस्थों को तीसरे पक्ष की जानकारी के दायित्व से छूट देती है:

- मध्यस्थ की भूमिका एक संचार प्रणाली तक पहुँच प्रदान करने तक सीमित है जिसके माध्यम से तीसरे पक्ष की जानकारी प्रसारित, होस्ट या संग्रहीत की जाती है।

- मध्यस्थ ट्रांसमिशन, प्राप्तकर्त्ता चयन या सामग्री संशोधन शुरू या नियंत्रित नहीं करता है।

- मध्यस्थ दायित्व के लिये शर्तें: IT अधिनियम की धारा 79(3) के तहत, विशिष्ट स्थितियों में मध्यस्थों को तीसरे पक्ष की सामग्री के लिये उत्तरदायी ठहराया जा सकता है:

- षडयंत्र, दुष्प्रेरण (Abetting), सहायता करने अथवा उत्प्रेरित करने जैसे विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में शामिल होने की दशा में।

- यदि वे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ किये बिना सरकार से वास्तविक जानकारी अथवा अधिसूचना प्राप्त करने पर गैरकानूनी सामग्री को तुरंत हटाने अथवा उस तक उपयोगकर्त्ताओं की पहुँच अक्षम करने में विफल रहने की दशा में।

संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2023 से संबंधित प्रमुख चिंताएँ क्या हैं?

- संभावित मनमाना प्रवर्तन: केंद्र सरकार से संबंधित गलत सूचना के संबंध में FCU का निर्धारण इसकी मनमाना प्रकृति के बारे में चिंताएँ उत्पन्न करता है।

- इससे व्यक्तिपरक निर्णय और किसी विशेष विचारधारा वाले व्यक्तियों को लक्षित किये जाने की आशंका है।

- आलोचकों के अनुसार ये नियम, विशेष रूप से IT नियम 2021 के नियम 3(1)(b)(v) में किया गया संशोधन, संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1)(a) और (g), अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।

- श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) वाद में सर्वोच्च नयायालय ने निर्णय किया कि वाक् स्वतंत्रता को सीमित करने वाला कानून न तो अस्पष्ट हो सकता है और न ही अत्यधिक व्यापक हो सकता है।

- IT नियम 2021 के नियम 3(1)(b)(v) में संशोधन ने सरकारी व्यवसाय से संबंधित फर्जी खबरों को शामिल करने के लिये "फेक न्यूज़" की परिभाषा का विस्तार किया, जिससे सरकार द्वारा इसका मनमाना रूप से प्रवर्तन किया जा सकता है।

- मध्यवर्ती संस्थाओं पर प्रभाव: इन नियमों में FCU द्वारा चिह्नित सामग्री की निगरानी करने और उसे हटाने की महत्त्वपूर्ण ज़िम्मेदारियाँ ऑनलाइन मध्यवर्ती संस्थाओं को सौंपी गई हैं।

- इससे इन मध्यवर्ती अभिकर्त्ताओं का बोझ बढ़ सकता है और वे संभावित रूप से कानूनी कार्यवाही से बचने के लिये अत्यधिक सेंसरशिप का प्रयोग कर सकते हैं।

- दुरुपयोग की संभावना: इन नियमों का सरकार द्वारा विशेष रूप से सरकारी नीतियों अथवा अधिकारियों के खिलाफ असहमतिपूर्ण राय अथवा आलोचना को दबाने के लिये दुरुपयोग किये जाने की संभावना है।

- इस तरह के दुरुपयोग के खिलाफ सुदृढ़ सुरक्षा उपायों की कमी लोकतांत्रिक चर्चा और पारदर्शिता पर नियमों के समग्र प्रभाव के संबंध में आशंकाएँ उजागर करता है।

आगे की राह

- पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करना: सरकार को FCU के संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिये जिसमें झूठी जानकारी की पहचान करने के लिये उपयोग किये जाने वाले मानदंडों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना शामिल है।

- इसके अतिरिक्त, दुरुपयोग या मनमाने ढंग से प्रवर्तन को रोकने की दिशा में निगरानी और दायित्व के लिये तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये

- स्पष्ट दिशा-निर्देश और उचित प्रक्रिया: FCU द्वारा चिह्नित सामग्री से निपटने के दौरान मध्यस्थों के लिये स्पष्ट दिशा-निर्देश और उचित प्रक्रिया तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।

- इसमें सामग्री निर्माताओं को निर्णयों के विरुद्ध अपील करने के लिये अवसर प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि निष्कासन वस्तुनिष्ठ मानदंडों तथा साक्ष्यों पर आधारित हैं।

- वैधानिक सुरक्षा उपाय: सुनिश्चित करें कि कोई भी नियामक उपाय संवैधानिक सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का अनुपालन करना चाहिये, विशेष रूप से वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में।

- अतिरेक को रोकने और विविध राय व्यक्त करने के व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिये वैधानिक सुरक्षा उपाय होने चाहिये।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

- भारत सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को किस प्रकार विनियमित कर रही है और इस नियामक दृष्टिकोण से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2023 से संबंधित चिंताएँ क्या हैं, विशेषकर तथ्य जाँच इकाई की भूमिका के संबंध में?

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष केप्रिलिम्स:प्रश्न. भारत में, साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किसके/किनके लिये विधितः अधिदेशात्मक है/हैं ?(2017)

(a) केवल 1 उत्तर: (d) |

सामाजिक न्याय

भारत में LGBTQIA+ अधिकारों की मान्यता

प्रिलिम्स के लिये:सर्वोच्च न्यायालय, LGBTQIA+, धारा 377 निर्णय, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019, भारत में समलैंगिक विवाह की वैधानिकता मेन्स के लिये:भारत में LGBTQIA+ के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ, हाल की प्रगति और LGBTQIA+ से संबंधित चल रहा संघर्ष। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों

सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने हाल ही में न्यायाधीशों को LGBTQIA+ व्यक्तियों को उनकी अपनी पहचान और यौन रुझान को लेकर न्यायालय द्वारा आदेशित परामर्श का उपयोग करने के विरुद्ध चेतावनी दी है, विशेषकर जब वे परेशान हों या परिवार के सदस्यों द्वारा भागीदारों से अलग हो गए हों।

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति की इच्छाओं को समझना स्वीकार्य है, लेकिन काउंसलिंग के माध्यम से उनकी पहचान एवं यौन रुझान को बदलने की कोशिश करना बेहद अनुचित है।

भारत में LGBTQIA+ के अधिकार और मान्यता की स्थिति क्या है?

- परिचय: LGBTQIA+ एक संक्षिप्त शब्द है जो समलैंगिक (Lesbian/Gay), उभयलिंगी (Bisexual), ट्रांसजेंडर (Transgender), क्वीर(Queer), इंटरसेक्स (Intersex) और अलैंगिक (Asexual) का प्रतिनिधित्व करता है।

- ‘+’ कई अन्य पहचानों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें अभी भी खोजा और समझा जा रहा है। यह परिवर्णी शब्द लगातार विकसित हो रहा है और इसमें गैर-बाइनरी तथा पैनसेक्सुअल जैसे अन्य शब्द भी शामिल हो सकते हैं।

- भारत में LGBTQIA+ की मान्यता का इतिहास:

- औपनिवेशिक युग और कलंक (वर्ष 1990 से पूर्व):

- वर्ष 1861: ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 377, "प्रकृति के आदेश के विरुद्ध शारीरिक संबंध" को अपराध घोषित की गई। यह कानून भारत में LGBTQIA+ अधिकारों के लिये एक बड़ी बाधा बन गया है।

- प्रारंभिक पहचान और सक्रियता (वर्ष 1990):

- वर्ष 1981: पहला अखिल भारतीय हिजड़ा सम्मेलन वर्ष 1981 में हुआ।

- वर्ष 1991: एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन (AIDS Bhedbhav Virodhi Andolan- ABVA) ने भारत में LGBTQIA+ लोगों की स्थिति पर पहली सार्वजनिक रिपोर्ट "लेस दैन गे (Less Than Gay)" प्रकाशित की, जिसमें कानूनी बदलाव की मांग की गई।

- ऐतिहासिक मामले और असफलताएँ (2000 के दशक):

- 2001: नाज़ फाउंडेशन ने धारा 377 को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका (Public Interest Litigation- PIL) दायर की।

- 2009: नाज़ फाउंडेशन बनाम NCT दिल्ली सरकार मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक फैसले ने सहमति से समलैंगिक कृत्यों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है, जिसे LGBTQIA+ अधिकारों के लिये एक बड़ी जीत के रूप में देखा जाता है।

- 2013: सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में धारा 377 को बरकरार रखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया।

- हाल की प्रगति और चल रहे संघर्ष (2010-वर्तमान):

- 2014: सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक फैसले में ट्रांसजेंडरों को तीसरे लिंग के तौर पर मान्यता दी। (राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ, जिसे आमतौर पर NALSA निर्णय के नाम से जाना जाता है)।

- 2018 (नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ): एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाली धारा 377 को रद्द कर दिया।

- 2019: ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 पारित किया गया, जो कानूनी मान्यता प्रदान करता है और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव पर रोक लगाता है।

- 2020: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों के लिव-इन संबंधों के लिये कानूनी सुरक्षा को स्वीकार किया।

- 2021: अंजलि गुरु संजना जान बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2021) के मामले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पाया कि ग्राम पंचायत चुनावों के लिये याचिकाकर्त्ता ने खुद को एक महिला के रूप में पहचाना, जबकि वह एक ट्रांसजेंडर थी तथा उसका आवेदन खारिज कर दिया गया था।

- न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्त्ता को अपने लिंग की स्वयं पहचान करने का अधिकार है और उसके आवेदन को स्वीकार कर लिया।

- 2022: अगस्त 2022 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों और समलैंगिक संबंधों को शामिल करने के लिये परिवार की परिभाषा का विस्तार किया।

- 2023: अक्तूबर 2023 में, सर्वोच्च न्यायालय की पाँच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की याचिकाओं को खारिज कर दिया।

- सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उसके पास समलैंगिक व्यक्तियों को शामिल करने के प्रावधानों को हटाकर या जोड़कर विशेष विवाह अधिनियम (SMA), 1954 को संशोधित करने का अधिकार नहीं है।

- इसमें कहा गया कि इस मामले में विधि निर्माण की ज़िम्मेदारी संसद तथा राज्य विधानसभाओं की है।

- औपनिवेशिक युग और कलंक (वर्ष 1990 से पूर्व):

भारत में LGBTQIA+ के सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- सामाजिक कलंक: भारत के कई हिस्सों में LGBTQIA+ व्यक्तियों के प्रति गहरी जड़ें जमा चुके सामाजिक दृष्टिकोण और कलंक व्याप्त हैं।

- इससे शिक्षा एवं रोज़गार जैसे विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में पूर्वाग्रह, उत्पीड़न, धमकाने एवं हिंसा जैसी घटनाएँ होती है जो LGBTQIA+ व्यक्तियों के मानसिक एवं भावनात्मक कल्याण को प्रभावित करती है।

- पारिवारिक अस्वीकृति: कई LGBTQIA+ व्यक्तियों को अपने परिवारों में अस्वीकृति एवं भेदभाव का अनुभव होता है, जिससे तनावपूर्ण रिश्ते, बेघर होना और सहायता प्रणालियों की कमी आदि होती है।

- स्वास्थ्य देखभाल एवं पहुँच: उन्हें प्राय: स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से भेदभाव, LGBTQIA+ अनुकूल स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के साथ-साथ यौन स्वास्थ्य से संबंधित उचित चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने में चुनौतियाँ भी शामिल हैं।

- अपर्याप्त कानूनी मान्यता: जबकि ट्रांसजेंडर अधिकारों को मान्यता देने में प्रगति हुई है, गैर-बाइनरी और लिंग गैर-अनुरूप व्यक्तियों के लिये अभी भी कानूनी मान्यता तथा सुरक्षा की कमी है।

- विवाह, गोद लेने, विरासत एवं अन्य नागरिक अधिकारों से संबंधित कानूनी चुनौतियाँ उनके लिये बनी रहती हैं।

- अंतर्विभागीय चुनौतियाँ: LGBTQIA+ व्यक्ति जो हाशिए पर रहने वाले समुदायों, जैसे कि दलित, आदिवासी समुदाय, धार्मिक अल्पसंख्यक या विकलांग हैं, तब उनकी परस्पर पहचान के आधार पर मिश्रित भेदभाव एवं हाशिए पर जाने का सामना भी करना पड़ता है।

- त्रुटिपूर्ण परामर्श: रूपांतरण चिकित्सा एवं LGBTQIA+ पहचान को विकृत करने जैसी त्रुटिपूर्ण परामर्श प्रथाएँ, इस समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों को बढ़ा देती हैं।

- ये प्रथाएँ हानिकारक रूढ़िवादिता को सुदृढ़ करती हैं, प्रामाणिकता से इनकार करती हैं तथा आंतरिक कलंक के साथ-साथ उनके संकट को बढ़ाती हैं।

आगे की राह

- कानूनी सुधारों पर ज़ोर: वर्ष 2023 में LGBTQIA+ लोगों के मध्य विवाह पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् समुदाय के लिये प्रासंगिक कानून बनाने की ज़िम्मेदारी विधायिका पर स्थानांतरित कर दी गई थी।

- जिसके तहत विधानमंडल उनके अधिकारों को मान्यता देने के लिये एक अलग कानून पारित कर सकते हैं अथवा मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकते हैं।

- उदाहरणार्थ तमिलनाडु ने आत्म-सम्मान अथवा 'सुयमरियाथाई' विवाह को वैध बनाने हेतु वर्ष 1968 में हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन किया जो युगल के मित्रों अथवा परिवार अथवा किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में विवाह की घोषणा करने की अनुमति देता है।

- उद्यमिता और आर्थिक सशक्तीकरण: LGBTQIA+ के स्वामित्व वाले व्यवसाय और उद्यम शुरू करने के लिये उन्हें सलाह, वित्त पोषण तथा संसाधनों तक पहुँच प्रदान कर LGBTQIA+ समुदाय के भीतर उद्यमशीलता एवं आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

- प्रमाणन कार्यक्रमों के माध्यम से LGBTQIA+ अनुकूल कार्यस्थलों और व्यवसायों को बढ़ावा देना।

- स्वास्थ्य देखभाल पहुँच: मानसिक स्वास्थ्य सहायता, लिंग-पुष्टि देखभाल, HIV/AIDS की रोकथाम और उपचार तथा यौन एवं प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं सहित LGBTQIA+ अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना।

- LGBTQIA+ रोगियों को सांस्कृतिक रूप से सक्षम और समावेशी देखभाल प्रदान करने के लिये स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण देना।

- खेलों में समावेशिता: खेलों में LGBTQIA+ व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित कर रूढ़िवादिता का उन्मूलन करने और सौहार्द की भावना को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।

- उक्त संबंध में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण और सामुदायिक समावेशिता को बढ़ावा देने के लिये LGBTQIA+ व्यक्तियों के लिये विशेष रूप से डिज़ाइन की गई खेल लीग का आयोजन किया जा सकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की मदद से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिये। (2023) |

भारतीय राजव्यवस्था

न्यायाधीशों के लिये सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियों पर बहस

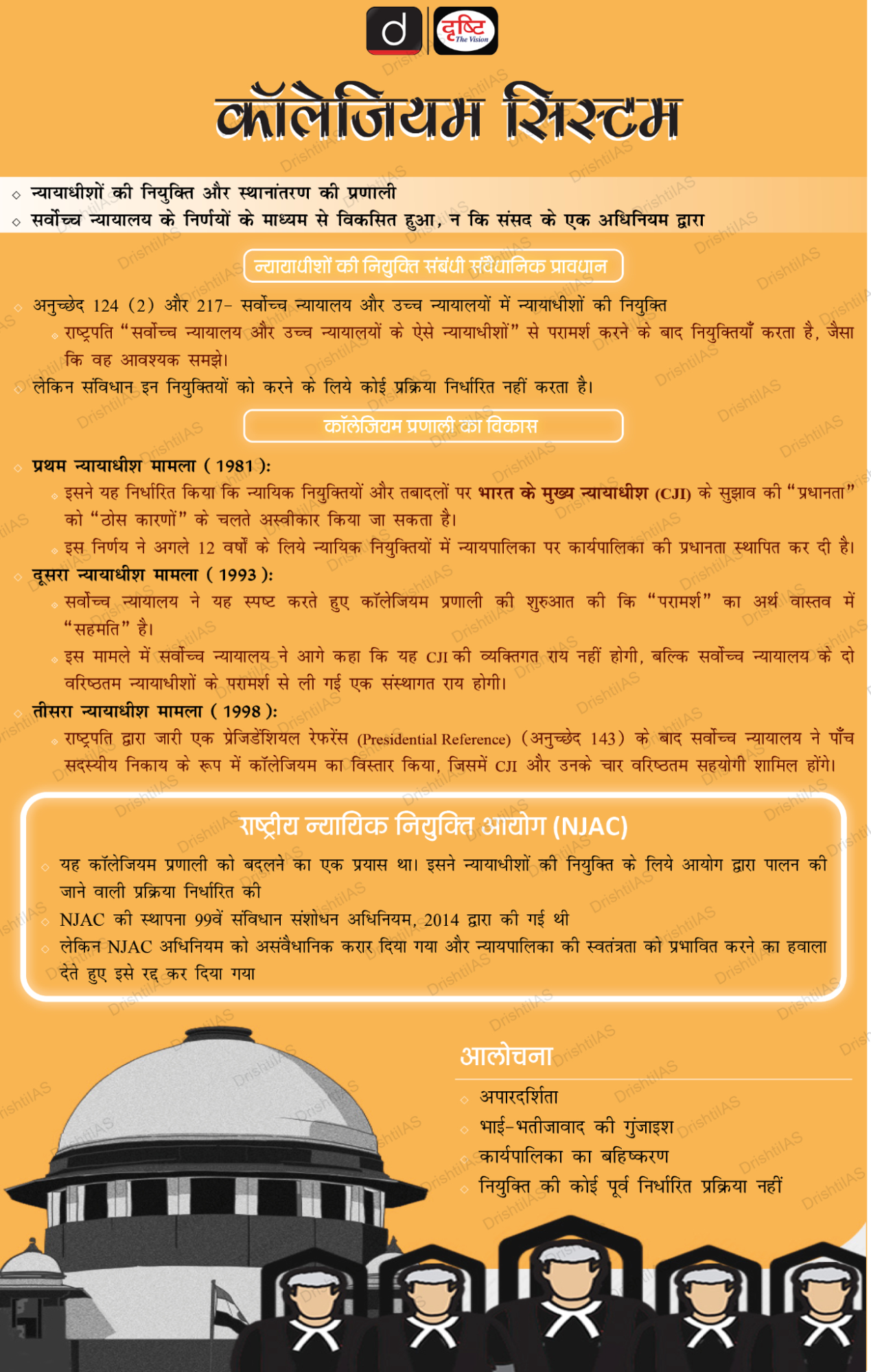

प्रिलिम्स के लिये:सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश, कॉलेजियम प्रणाली मेन्स के लिये:मौजूदा न्यायाधीश के इस्तीफे/कॉलेजियम के नैतिक निहितार्थ, कॉलेजियम प्रणाली का विकास और इसकी आलोचना। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों द्वारा आधिकारिक पद स्वीकार करने की प्रथा बहस का विषय बन गई है, विशेष रूप से हाल की घटनाओं के आलोक में जहाँ एक पूर्व न्यायाधीश न्यायपालिका से इस्तीफा देने के तुरंत बाद एक राजनीतिक दल में शामिल हो गए और न्यायिक आचरण पर सवाल उठाए।

भारत में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

- संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 124(7): यह सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत में किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष प्रैक्टिस करने से रोकता है।

- इस प्रतिबंध का उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखना है।

- हालाँकि, संविधान स्पष्ट रूप से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद के कार्य या नियुक्तियाँ स्वीकार करने से नहीं रोकता है।

- इस प्रतिबंध का उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखना है।

- अनुच्छेद 128:

- भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की सहमति से, सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति के लिये योग्य सर्वोच्च न्यायालय, संघीय न्यायालय या उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने एवं कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं।

- अनुच्छेद 220:

- यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को "सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों को छोड़कर भारत में किसी भी प्राधिकारी" के समक्ष दलील देने से रोकता है।

- अनुच्छेद 124(7): यह सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत में किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष प्रैक्टिस करने से रोकता है।

- संबंधित मामले और सिफारिशें:

- बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ: सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिये सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियों को स्वीकार करने से पूर्व दो वर्ष की अनिवार्य कूलिंग-ऑफ अवधि की मांग की गई थी।

- शीर्ष न्यायालय ने कहा कि कूलिंग-ऑफ अवधि अनिवार्य करना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

- जनहित याचिका को खारिज करते हुए, न्यायालय ने न्यायाधीशों के लिये सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियों को विनियमित करने हेतु कानून बनाने के महत्त्व को रेखांकित किया, जिससे मामले को संबंधित न्यायाधीश के विवेक या विधायी हस्तक्षेप पर छोड़ दिया जाए।

- शीर्ष न्यायालय ने कहा कि कूलिंग-ऑफ अवधि अनिवार्य करना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

- 14वाँ विधि आयोग: MC सीतलवाड की अध्यक्षता वाले 14वें विधि आयोग ने सिफारिश की थी कि न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद सरकार से नौकरी नहीं लेनी चाहिये; इसने सेवानिवृत्ति के बाद कूलिंग-ऑफ अवधि निर्धारित करने की भी सिफारिश की।

- हालाँकि, ऐसा कोई विशिष्ट नियम नहीं है जो न्यायाधीशों को ऐसे पद स्वीकार करने से रोकता हो।

- बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ: सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिये सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियों को स्वीकार करने से पूर्व दो वर्ष की अनिवार्य कूलिंग-ऑफ अवधि की मांग की गई थी।

न्यायाधीशों के लिये सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियों से संबंधित तर्क क्या हैं?

- पक्ष में तर्क:

- विशेषज्ञता का उपयोग: समर्थकों का तर्क है कि न्यायाधीशों के पास मूल्यवान विशेषज्ञता और अनुभव है जो सरकार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों के लिये फायदेमंद हो सकता है।

- सेवानिवृत्ति के बाद आधिकारिक पद स्वीकार करके, न्यायाधीश कानूनी सिद्धांतों और न्यायिक प्रक्रियाओं की अपनी गहरी समझ के आधार पर नीति निर्माण तथा शासन में योगदान दे सकते हैं।

- आधिकारिक पदों पर सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना: सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियों के समर्थकों का तर्क है कि न्यायाधीशों को उनके पूरे करियर में ईमानदारी के उच्च मानकों पर रखा जाता है और यह ईमानदारी आधिकारिक पदों पर उनकी भूमिकाओं में बनी रहने की संभावना है।

- प्रमुख पदों पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से नैतिक मानकों को बनाए रखने और निर्णय लेने में निष्पक्षता का आश्वासन मिलता है।

- विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता वाली रिक्तियों को पूरा करना: कुछ आधिकारिक पदों के लिये विशिष्ट विशेषज्ञता या कानूनी जटिलताओं की समझ की आवश्यकता होती है, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रदान करने हेतु अच्छी तरह से सुसज्जित हैं।

- ये नियुक्तियाँ यह सुनिश्चित करती हैं कि महत्त्वपूर्ण पद कानूनी मामलों में गहरी जानकारी रखने वाले और प्रभावी शासन तथा प्रशासन में योगदान करने वाले व्यक्तियों द्वारा भरे जाएँ।

- प्रमुख पदों पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से नैतिक मानकों को बनाए रखने और निर्णय लेने में निष्पक्षता का आश्वासन मिलता है।

- प्रतिभा को बनाए रखना: सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्तियों की पेशकश यह सुनिश्चित करती है कि देश अनुभवी न्यायविदों के ज्ञान और कौशल को बरकरार रखता है।

- यह न्यायिक दिग्गजों को बेंच पर उनके कार्यकाल के बाद भी सार्वजनिक सेवा में योगदान जारी रखने की अनुमति देता है।

- विशेषज्ञता का उपयोग: समर्थकों का तर्क है कि न्यायाधीशों के पास मूल्यवान विशेषज्ञता और अनुभव है जो सरकार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों के लिये फायदेमंद हो सकता है।

- सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियों के विरुद्ध तर्क:

- न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता करने का जोखिम: आलोचकों का तर्क है कि सेवानिवृत्ति के बाद आधिकारिक पद स्वीकार करने से न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता हो सकता है, क्योंकि इससे नियुक्ति प्राधिकारी के प्रति पक्षपात की धारणा उत्पन्न हो सकती है।

- यह बदले की भावना से न्यायपालिका में जनता के विश्वास को कम करता है और उनके कार्यकाल के दौरान लिये गए न्यायिक निर्णयों की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है।

- न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन न्यायिक आचरण में निष्पक्षता के महत्त्व पर ज़ोर देता है। न्यायाधीशों को न केवल न्याय देना चाहिये बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके कार्यों से न्यायपालिका की निष्पक्षता में जनता का विश्वास कायम रहे।

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1997 में न्यायिक जीवन के मूल्यों की पुनर्कथन को अपनाया, जो न्यायाधीशों के लिये नैतिक मानकों की रूपरेखा तैयार करता है।

- यह निष्पक्षता, हितों के टकराव से बचने, वित्तीय लाभ प्राप्त करने से परहेज करने और सार्वजनिक जाँच के प्रति सचेत रहने के महत्त्व पर ज़ोर देता है।

- हितों के टकराव की संभावना: इस बात की चिंता है कि सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियाँ हितों का टकराव पैदा कर सकती हैं, खासकर यदि पूर्व न्यायाधीश के कार्यकाल के दौरान उनके फैसलों से नियुक्ति प्राधिकारी को लाभ होता है।

- इससे न्यायपालिका में जनता का विश्वास कम हो सकता है और साथ ही न्यायिक निर्णयों के पीछे की प्रेरणाओं पर संदेह भी उत्पन्न हो सकता है।

- न्यायपालिका को अस्थिर करना: इन नियुक्तियों को न्यायपालिका के अधिकार एवं अखंडता को धीरे-धीरे कम करके उसकी स्वतंत्रता को कमज़ोर करने की एक बड़ी रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाता है।

- राजनीतिक नियुक्तियों के साथ न्यायाधीशों को लुभाकर, सरकार कार्यकारी शक्ति पर नियंत्रण के रूप में कार्य करने की न्यायपालिका की क्षमता से समझौता करने का जोखिम उठाती है।

- न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता करने का जोखिम: आलोचकों का तर्क है कि सेवानिवृत्ति के बाद आधिकारिक पद स्वीकार करने से न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता हो सकता है, क्योंकि इससे नियुक्ति प्राधिकारी के प्रति पक्षपात की धारणा उत्पन्न हो सकती है।

|

पद |

नियुक्ति प्रक्रिया |

|

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) |

|

|

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश |

|

|

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश |

|

आगे की राह

- विधायी कार्रवाई: सरकार को न्यायालयों के न्यायाधीशों हेतु सेवानिवृत्ति के बाद के कार्यों को विनियमित करने के लिये एक व्यापक कानून निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिये।

- इस कानून को न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिये स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित करने चाहिये, जिसमें कूलिंग-ऑफ अवधि और कुछ नियुक्तियों पर प्रतिबंध के प्रावधान शामिल हों।

- न्यायपालिका के साथ परामर्श: कानून का मसौदा तैयार करने से पूर्व सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये न्यायपालिका, कानूनी विशेषज्ञों तथा हितधारकों के साथ सार्थक परामर्श करना चाहिये कि प्रस्तावित नियम संतुलित और प्रभावी हों।

- विराम अवधि का कार्यान्वन करना: भारत के विधि आयोग द्वारा अनुशंसित विराम अवधि (Cooling-Off) अवधि लागू करने पर विचार किया जा सकता है।

- यह अवधि न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति के बाद की संभावित नियुक्तियों के बीच एक बफर प्रदान करेगी, जिससे हितों के टकराव का जोखिम कम हो जाएगा।

- न्यायिक नैतिकता और आचार संहिता: न्यायपालिका को नैतिक मानकों को बनाए रखने और न्यायिक प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना चाहिये।

- अनौचित्य की किसी भी स्थिति की रोकथाम के लिये सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियों के संबंध में न्यायाधीशों के लिये स्पष्ट दिशा-निर्देश और आचार संहिता स्थापित की जानी चाहिये।

- अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख: अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों से सीख लेते हुए भारत न्यायाधीशों के लिये सेवानिवृत्ति के बाद के कार्यों को विनियमित करने के लिये अन्य देशों के दृष्टिकोण को अपना सकता है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका में हितों के टकराव को रोकने के लिये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों हेतु आजीवन कार्यरत रहने का प्रावधान है।

- यूनाइटेड किंगडम में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 70 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियाँ ग्रहण करने से प्रतिबंधित करने के संबंध में कोई कानून नहीं है किंतु न्यायाधीशों द्वारा प्रायः ऐसा किया नहीं जाता है।

- तुलनात्मक अध्ययन और वैश्विक विधि विशेषज्ञों के साथ भागीदारी घरेलू नियमों को परिष्कृत करने के लिये मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका में हितों के टकराव को रोकने के लिये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों हेतु आजीवन कार्यरत रहने का प्रावधान है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियों के संबंध में विधायी उपाय, न्यायिक इनपुट और विराम अवधि न्यायिक अखंडता को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं?

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (c) मेन्स:प्रश्न. भारत में उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2017) |

शासन व्यवस्था

ASI विलुप्त स्मारकों को सूची से हटाएगा

प्रिलिम्स के लिये:भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, प्राचीन स्मारक और पुरातात्त्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, भारतीय विरासत स्थल मेन्स के लिये:भारत में विरासत संरक्षण से संबंधित मुद्दे, भारतीय विरासत स्थल, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India- ASI) ने 18 "केंद्रीय संरक्षित स्मारकों" को सूची से हटाने का फैसला किया है क्योंकि उसका आकलन है कि उनका राष्ट्रीय महत्त्व नहीं है।

- ये 18 स्मारक उन स्मारकों की पिछली सूची का हिस्सा हैं जिनके बारे में ASI ने कहा था कि वे "अप्राप्त" हैं।

कौन से स्मारकों को सूची से हटाया जा रहा है?

- जिन स्मारकों को अब सूची से हटाया जाना है उनमें हरियाणा के मुजेसर गाँव में कोस मीनार नंबर 13, दिल्ली में बाराखंभा कब्रिस्तान, झाँसी ज़िले में गनर बर्किल का मकबरा, लखनऊ में गऊघाट में एक समाधि स्थल और वाराणसी में तेलिया नाला बौद्ध खंडहर के रूप में दर्ज एक मध्यकालीन राजमार्ग मील का पत्थर शामिल हैं।

- इन स्मारकों का सटीक स्थान या उनकी वर्तमान भौतिक स्थिति ज्ञात नहीं है।

- कई दशकों में इतने बड़े पैमाने पर डीलिस्टिंग का यह पहला अभ्यास है। ASI के दायरे में वर्तमान में 3,693 स्मारक हैं, जो मौजूदा डीलिस्टिंग पूरी होने के बाद घटकर 3,675 रह जाएंगे।

किसी स्मारक को डीलिस्टिंग करने का क्या तात्पर्य है?

- ASI के कार्यक्षेत्र से हटाया जाना:

- हटाए गए स्मारक का अब ASI द्वारा संरक्षण, संरक्षण और रखरखाव नहीं किया जाएगा।

- इसे ASI की केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची से प्रभावी रूप से हटा दिया जाएगा।

- हटाए गए स्मारक का अब ASI द्वारा संरक्षण, संरक्षण और रखरखाव नहीं किया जाएगा।

- निर्माण और शहरीकरण की अनुमति:

- प्राचीन स्मारक और पुरातात्त्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत, संरक्षित स्थल के आस-पास किसी भी प्रकार की निर्माण-संबंधी गतिविधि की अनुमति नहीं है।

- एक बार स्मारक को हटा दिये जाने के बाद, क्षेत्र में निर्माण और शहरीकरण से संबंधित गतिविधियाँ नियमित तरीके से की जा सकेंगी।

- प्राचीन स्मारक और पुरातात्त्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत, संरक्षित स्थल के आस-पास किसी भी प्रकार की निर्माण-संबंधी गतिविधि की अनुमति नहीं है।

- कानूनी सुरक्षा का नुकसान:

- AMASR अधिनियम, 1958 राष्ट्रीय महत्त्व के घोषित स्मारकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।

- किसी स्मारक को सूची से हटाने का मतलब है कि अब उसे यह कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी और वह उपेक्षा या क्षति का शिकार हो सकता है।

- AMASR अधिनियम, 1958 राष्ट्रीय महत्त्व के घोषित स्मारकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।

- डीलिस्टिंग की प्रक्रिया:

- AMASR अधिनियम की धारा 35 केंद्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषित करने की अनुमति देती है कि राष्ट्रीय महत्त्व का कोई भी प्राचीन स्मारक या पुरातात्त्विक स्थल राष्ट्रीय महत्त्व का नहीं रह गया है।

- 18 स्मारकों को सूची से हटाने हेतु 8 मार्च 2024 को एक गजट अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके बाद सार्वजनिक आपत्तियों या सुझावों के लिये दो महीने का समय दिया गया था।

- AMASR अधिनियम की धारा 35 केंद्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषित करने की अनुमति देती है कि राष्ट्रीय महत्त्व का कोई भी प्राचीन स्मारक या पुरातात्त्विक स्थल राष्ट्रीय महत्त्व का नहीं रह गया है।

जब ASI किसी स्मारक को "अप्राप्त" घोषित करता है तो इसका क्या मतलब है?

- जब ASI किसी स्मारक को "अप्राप्य" घोषित करता है, तो इसका मतलब है कि स्मारक अब भौतिक रूप से खोजने योग्य या पहचाने जाने योग्य नहीं है।

- स्मारकों के नुकसान में योगदान देने वाले कारकों में शहरीकरण, अतिक्रमण, बाँध और जलाशयों जैसी निर्माण गतिविधियाँ तथा समय के साथ उपेक्षा शामिल हैं।

- कुछ स्मारक, विशेष रूप से छोटे या कम-ज्ञात, इस हद तक खराब हो गए हैं कि उनके अस्तित्त्व की कोई सार्वजनिक स्मृति नहीं बची है।

- संरक्षित स्मारकों का नियमित रूप से निरीक्षण और संरक्षण करने के लिये ASI को AMASR अधिनियम के आदेश के बावजूद, इन प्रयासों की प्रभावशीलता असंगत रही है।

- स्मारकों को अप्राप्य घोषित करना मूल्यवान सांस्कृतिक धरोहर के नुकसान को रेखांकित करता है और भविष्य में बेहतर संरक्षण प्रयासों एवं संसाधन आवंटन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

भारत के ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा में क्या चुनौतियाँ हैं?

- लुप्त हुए स्मारक:

- संस्कृति मंत्रालय ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति को बताया कि भारत के 3,693 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में से 50 गायब हैं।

- खोए हुए स्मारकों में से कुछ तेज़ी से शहरीकरण के शिकार थे, जलाशयों/बाँधों के कारण जलमग्न हो गए और अप्राप्य रहे।

- संस्कृति मंत्रालय ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति को बताया कि भारत के 3,693 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में से 50 गायब हैं।

- अपर्याप्त सुरक्षा:

- 3,600 से अधिक संरक्षित स्मारकों में से केवल 248 पर सुरक्षा गार्ड तैनात थे।

- सरकार 248 स्थानों पर केवल 2,578 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करा सकी, जो बजटीय बाधाओं के कारण 7,000 की कुल आवश्यकता से कम है।

- संसदीय समिति ने स्मारक संरक्षण के संबंध में अपर्याप्त कर्मियों पर निराशा व्यक्त की और बजटीय सीमाओं को एक महत्त्वपूर्ण चुनौती के रूप में उजागर किया।

- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General- CAG) की रिपोर्ट की अनुसार लगभग 92 केंद्रीय संरक्षित स्मारक लापता हो चुके हैं जो ASI की निगरानी और सुरक्षा तंत्र की कमियों को उजागर करता है।

- 3,600 से अधिक संरक्षित स्मारकों में से केवल 248 पर सुरक्षा गार्ड तैनात थे।

- व्यापक सर्वेक्षण का अभाव:

- स्वतंत्रता के बाद सभी स्मारकों के व्यापक भौतिक सर्वेक्षण के अभाव के कारण ASI के संरक्षण के अधीन स्मारकों की सटीक संख्या के संबंध में विश्वसनीय जानकारी का अभाव है।

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI)

- ASI केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। यह प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम (Ancient Monuments Preservation Act), 1904 व प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम (Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act- AMASR), 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्त्व के विशिष्ट संस्मारकों तथा पुरातत्त्वीय स्थलों की सुरक्षा एवं रखरखाव के लिये उत्तरदायी है।

- इसके प्रमुख कार्यों में पुरातत्त्वीय अवशेषों का सर्वेक्षण करना, पुरातत्त्वीय स्थलों की खोज और उत्खनन, संरक्षित संस्मारकों का संरक्षण तथा रखरखाव आदि शामिल हैं।

- इसकी स्थापना वर्ष 1861 में ASI के पहले महानिदेशक एलेक्ज़ेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। एलेक्ज़ेंडर कनिंघम को “भारतीय पुरातत्त्व का जनक” भी कहा जाता है।

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (AMASR Act)

- इस अधिनियम का उद्देश्य आगामी पीढ़ियों के लिये प्राचीन संस्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण करना है।

- यह अधिनियम सार्वजनिक अथवा निजी स्वामित्व वाली 100 वर्ष से अधिक पुराने संस्मारकों पर लागू होता है।

- इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA) की मंज़ूरी के बिना प्राचीन स्मारकों के समीप निर्माण अथवा कोई परिवर्तन करना प्रतिबंधित है।

- AMASR अधिनियम के तहत स्थापित NMA संस्मारकों और स्थलों (केंद्रीय रूप से नामित संस्मारकों के समीप प्रतिबंधित/प्रतिबंधित क्षेत्रों) के रखरखाव तथा संरक्षण के लिये ज़िम्मेदार है।

- NMA, AMASR अधिनियम को कार्यान्वित करने और संरक्षित तथा विनियमित क्षेत्रों के भीतर निर्माण अथवा विकासात्मक गतिविधि के लिये अनुमति देने के लिये ज़िम्मेदार है।

- संरक्षित क्षेत्र स्मारक के चारों ओर 100 मीटर का दायरा है, जिसके बाहर 200 मीटर तक एक विनियमित क्षेत्र है।

- वर्तमान प्रतिबंध संरक्षित स्मारकों के 100 मीटर के दायरे में निर्माण पर रोक लगाते हैं और साथ ही अतिरिक्त 200 मीटर के दायरे में परमिट हेतु कठोर नियम हैं।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु भारत के ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा में चुनौतियों पर चर्चा कीजिये?

और पढ़ें… स्मारकों में धार्मिक प्रथाओं पर (ASI) का रुख

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. मुरैना के समीप स्थित चौंसठ योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? (a) 1 और 2 उत्तर:(c) प्रश्न. भारत की कला और पुरातात्त्विक इतिहास के संदर्भ में, निम्नलिखित में से किसका सबसे पहले निर्माण किया गया था? (2015) (a) भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न 1. भारतीय कला विरासत की रक्षा करना वर्तमान समय की आवश्यकता है। चर्चा कीजिये। (2018) प्रश्न 2. भारतीय दर्शन और परंपरा ने भारत में स्मारकों एवं उनकी कला की कल्पना को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चर्चा कीजिये। (2020) |