राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स Switch to English

31वाँ विश्व ओज़ोन दिवस

चर्चा में क्यों?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने 16 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली में 31वें विश्व ओज़ोन दिवस का आयोजन किया।

मुख्य बिंदु

- विश्व ओज़ोन दिवस के बारे में:

- यह दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने का स्मृति दिवस है, जो एक महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि है और इसका उद्देश्य ओज़ोन क्षयकारी पदार्थों (ODS) के उत्पादन एवं उपभोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है।

- वर्ष 2025 का विषय, 'विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक' (From Science to Global Action), पृथ्वी और उसके भविष्य की रक्षा के लिये नीति निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वैज्ञानिक खोज की शक्ति पर ज़ोर देता है।

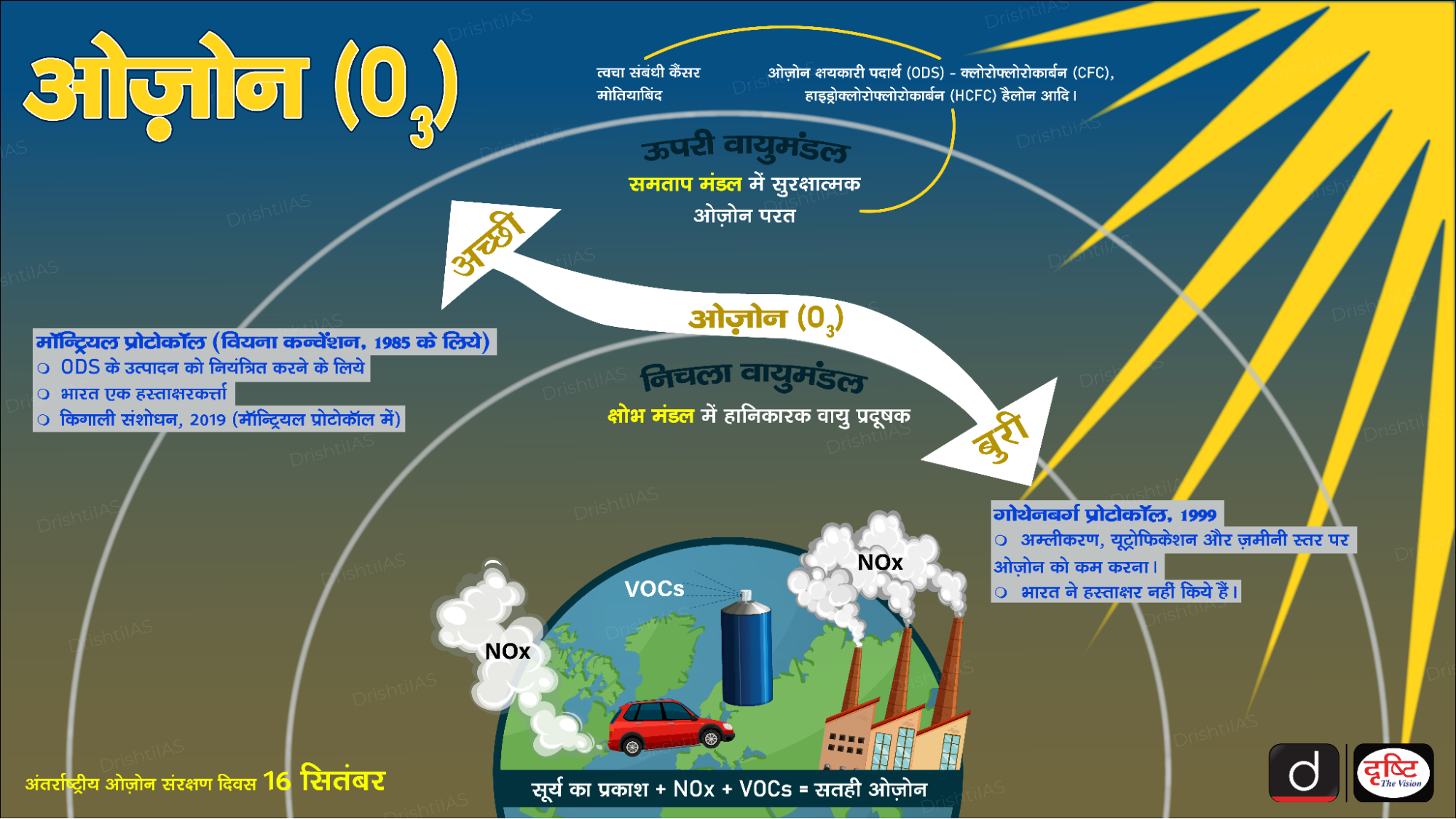

ओज़ोन

- पृथ्वी की सतह से 10–40 किमी. ऊँचाई पर समतापमंडल (stratosphere) में स्थित ओज़ोन परत हमें हानिकारक UV विकिरण से बचाती है।

- इस सुरक्षात्मक परत को स्ट्रैटोस्फेरिक ओज़ोन या अच्छा ओज़ोन कहा जाता है। यह नेत्र रोग (मोतियाबिंद), त्वचा कैंसर जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से बचाती है और कृषि, वानिकी तथा समुद्री जीवन की सुरक्षा करती है।

- हालाँकि, मानव निर्मित ओज़ोन क्षयकारी पदार्थों समताप मंडल में ओज़ोन का क्षरण कर रहें हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कार्रवाई की आवश्यकता को पहचानते हुए वर्ष 1985 में वियना कन्वेंशन और वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पारित किये।

- हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में शामिल करने से किगाली समझौता हुआ, जिसे भारत ने सितंबर 2021 में अनुमोदित किया।

क्षोभमंडलीय ओज़ोन

- क्षोभमंडलीय या जमीनी स्तर का ओज़ोन, जिसे खराब ओज़ोन भी कहा जाता है, एक अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है, जो वायुमंडल में केवल कुछ घंटों से लेकर कुछ सप्ताह तक ही रहता है।

- इसका कोई प्रत्यक्ष उत्सर्जन स्रोत नहीं है, बल्कि यह एक यौगिक है जो वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (Volatile Organic Compounds- VOC) के साथ सूर्य के प्रकाश और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOX), जो बड़े पैमाने पर मानव गतिविधियों के कारण उत्सर्जित होते हैं, की परस्पर क्रिया से बनता है, इसमें मीथेन भी शामिल है।

राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स Switch to English

स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण पदक

चर्चा में क्यों?

आनंदकुमार वेलकुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में सीनियर पुरुष 1000 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के पहले विश्व चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया।

मुख्य बिंदु

- स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 13 से 21 सितंबर, 2025 तक चीन के बेइदाईहे (Beidaihe) में आयोजित की जा रही है , जहाँ आनंदकुमार वेलकुमार ने 1:24.924 के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता।

- अतिरिक्त पदक: वेलकुमार ने 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्द्धा में भी कांस्य पदक जीता, जो स्पीड स्केटिंग में भारत का पहला सीनियर विश्व चैंपियनशिप पदक था।

- जूनियर प्रतियोगिता में सफलता: इस चैंपियनशिप में जूनियर पुरुष 1000 मीटर स्प्रिंट में कृष शर्मा ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत के शानदार प्रदर्शन में योगदान दिया।

स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप

- वर्ष 1891 से आईएसयू (ISU) स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप इस खेल की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता रही है, जो एकल दूरी, ऑलराउंड एवं स्प्रिंट प्रारूपों के बीच बारी-बारी से आयोजित होती रही है।

- एकल दूरी प्रारूप (वर्ष 1996 में शुरू): यह प्रारूप ओलंपिक वर्ष से पहले और बाद के वर्षों में आयोजित होता है। इसमें खिलाड़ी 16 विश्व खिताबों के लिये प्रतिस्पर्द्धा करते हैं।

- इसमें पुरुषों की 500 मीटर, 1000 मीटर, 1500 मीटर, 5000 मीटर और 10,000 मीटर, महिलाओं की 500 मीटर, 1000 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर तथा 5000 मीटर प्रतियोगिताएँ शामिल हैं, साथ ही मास स्टार्ट, टीम पर्स्यूट एवं टीम स्प्रिंट प्रतियोगिताएँ भी होती हैं।

- ऑलराउंड प्रारूप: यह स्पीड स्केटिंग परंपरा का एक आधार है, जिसमें पुरुष 1891 से और महिलाएँ 1936 से भाग ले रही हैं।

- स्प्रिंट प्रारूप (1970 से): इस चैंपियन प्रतियोगिता में गति और सटीकता का परीक्षण किया जाता है।

- इसमें खिलाड़ी 500 मीटर और 1000 मीटर की दौड़ दो-दो बार करते हैं तथा उनके संयुक्त परिणाम के आधार पर चैंपियन घोषित किया जाता है।

राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स Switch to English

वैशाली रमेशबाबू ने FIDE महिला ग्रैंड स्विस जीता

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज़्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित FIDE महिला ग्रैंड स्विस 2025 में उल्लेखनीय जीत पर भारतीय ग्रैंडमास्टर वैशाली रमेशबाबू को बधाई दी।

मुख्य बिंदु

- वैशाली रमेशबाबू ने 40,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि जीती और कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 में स्थान सुरक्षित किया, जो आगामी महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिये अगले दावेदार का निर्धारण करेगा।

- वैशाली इस इवेंट को दो बार जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं।

- इस उपलब्धि के साथ वैशाली कोनेरु हंपी और दिव्या देशमुख के साथ तीसरी भारतीय महिला बनीं जिन्होंने कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 के लिये क्वालीफाई किया।

- कैंडिडेट्स टूर्नामेंट वर्तमान महिला विश्व शतरंज चैंपियन चीन की वेनजुन जू के लिये दावेदार का निर्धारण करेगा, जिसमें चीन, रूस और भारत की खिलाड़ी पहले ही स्थान सुरक्षित कर चुकी हैं।

- अपने पूर्व प्रदर्शन में, वैशाली ने मई 2025 में नॉर्वे महिला शतरंज टूर्नामेंट में पाँचवाँ स्थान प्राप्त किया था किंतु महिला विश्व कप में क्वार्टर फाइनल में टैन झोंगयी से पराजित हो गई थीं।

FIDE ग्रैंड स्विस

- FIDE ग्रैंड स्विस, जिसकी शुरुआत वर्ष 2019 में हुई (महिला आयोजन 2021 से प्रारंभ हुआ), विश्व शतरंज चैंपियनशिप चक्र का एक प्रमुख टूर्नामेंट है।

- यह टूर्नामेंट स्विस प्रणाली पर आधारित 11 राउंड के साथ द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है और इसमें शीर्ष वैश्विक खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसे शतरंज की सबसे कठिन तथा अप्रत्याशित प्रतियोगिताओं में से एक माना जाता है।

- इसकी खुली प्रकृति के कारण, दोनों श्रेणियों में शीर्ष दो स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी सीधे विश्व कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिये अर्हता प्राप्त करते हैं, जहाँ विश्व चैंपियन के खिताब के लिये एक दावेदार का चयन किया जाता है।

- वर्ष 2025 का संस्करण उज़्बेकिस्तान के समरकंद एक्सपो सेंटर में 4 से 15 सितंबर तक आयोजित किया गया।

- इसमें ओपन वर्ग में 116 खिलाड़ियों ने तथा महिला वर्ग में 56 खिलाड़ियों ने भाग लिया।

- इस प्रतियोगिता की कुल पुरस्कार राशि 8,55,000 अमेरिकी डॉलर थी, जिसमें ओपन वर्ग के लिये 6,25,000 अमेरिकी डॉलर और महिला वर्ग के लिये 2,30,000 अमेरिकी डॉलर निर्धारित थे।