- फ़िल्टर करें :

- राजव्यवस्था

- अंतर्राष्ट्रीय संबंध

- सामाजिक न्याय

-

प्रश्न :

प्रश्न. भारत में न्यायिक दायित्व सुनिश्चित करते हुए न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों की विवेचना कीजिये। मौजूदा तंत्र किस हद तक इस तनाव को दूर करते हैं? (250 शब्द)

08 Jul, 2025 सामान्य अध्ययन पेपर 2 राजव्यवस्थाउत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- न्यायिक स्वतंत्रता के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी के साथ उत्तर प्रस्तुत कीजिये तथा हाल की उन घटनाओं को रेखांकित कीजिये जहाँ न्यायिक उत्तरदायित्व पर प्रश्नचिह्न लगा हो।

- उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हुए न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों को रेखांकित कीजिये।

- मौजूदा तंत्र किस हद तक तनाव को दूर करते हैं, इसका परीक्षण कीजिये।

- भारत में सुदृढ़ एवं संतुलित न्यायिक दायित्व सुनिश्चित करने के उपाय बताइये।

परिचय:

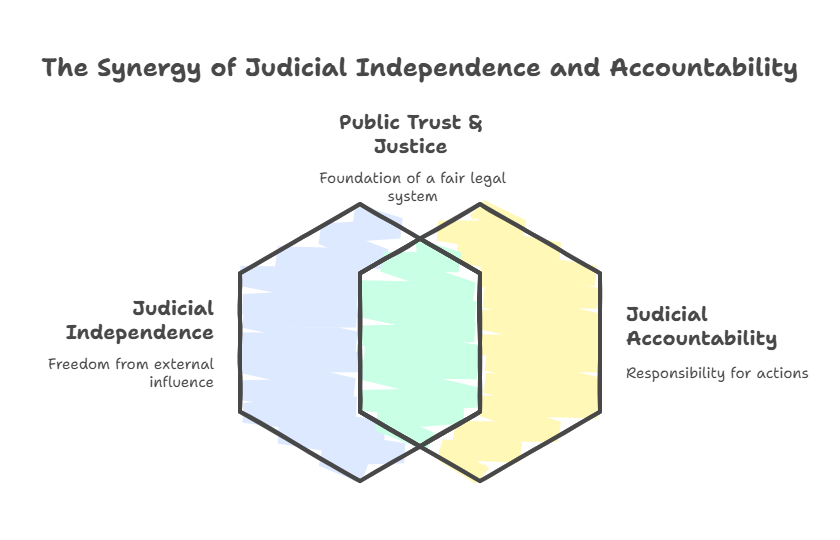

न्यायिक स्वतंत्रता निष्पक्षता सुनिश्चित करती है और न्यायपालिका को बाह्य दबावों से बचाती है, जबकि उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करती है कि न्यायाधीश संवैधानिक और नैतिक सीमाओं के भीतर कार्य करें। कथित वित्तीय कदाचार को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने के केंद्र सरकार के हालिया कदम ने एक बार फिर इस अंतर्निहित तनाव को उजागर किया है।

मुख्य भाग:

उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हुए न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखने में चुनौतियाँ

- मौजूदा उत्तरदायित्व तंत्र की अप्रभावीता: न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968, महाभियोग का प्रावधान करता है, लेकिन यह जटिल, दुर्लभ है और राजनीतिक इच्छाशक्ति पर बहुत अधिक निर्भर है।

- इस प्रक्रिया के तहत किसी भी न्यायाधीश को कभी नहीं हटाया गया, जिससे संस्थागत प्रतिरक्षा की धारणा बनी रही।

- वैधानिक एवं पारदर्शी आंतरिक तंत्र का अभाव: न्यायपालिका द्वारा निर्मित आंतरिक तंत्र वैधानिक प्राधिकार के बिना संचालित होता है तथा इसमें पारदर्शिता या सार्वजनिक जाँच का अभाव होता है।

- न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा जैसे गंभीर मामलों में आंतरिक जाँच बंद दरवाजों के पीछे अर्थात् प्रत्यक्ष सार्वजनिक निरीक्षण के बिना की जाती है, जिससे प्रभावशीलता और निष्पक्षता को लेकर चिंताएँ पैदा होती हैं।

- न्यायिक स्वतंत्रता को जाँच से बचाव के रूप में प्रयोग: अत्यधिक संरक्षण के कारण न्यायिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग प्रायः निरीक्षण से बचने के लिये ढाल की तरह किया जाता है।

- कार्यपालिका या विधायिका की भाँति न्यायपालिका की नैतिकता या आचरण पर निगरानी के लिये कोई बाह्य नियामक संस्था नहीं है।

- कोलेजियम प्रणाली की अपारदर्शिता: न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया कोलेजियम के अधीन होती है, जो न तो पारदर्शी है और न ही इसमें कोई वस्तुनिष्ठ मानदंड अपनाया गया है।

- यह अपारदर्शी प्रणाली वंशवाद, योग्यता की उपेक्षा तथा प्रदर्शन या आचरण की बाह्य जाँच के अभाव जैसी धारणाओं को जन्म देती है।

- कदाचार के लिये एकसमान मानकों का अभाव: कोई संहिताबद्ध या बाध्यकारी न्यायिक आचरण संहिता मौजूद नहीं है, जिसके कारण न्यायालयों में कदाचार से निपटने में असंगति और विवेकाधीनता हावी रहती है।

- अनुशासनात्मक उपायों का असमान और विवेकाधीन अनुप्रयोग आंतरिक तंत्र में विश्वास को कम करता है।

- राजनीतिकरण के जोखिम: यदि उत्तरदायित्व तंत्र पर्याप्त रूप से स्वतंत्र नहीं हुआ, तो कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका को प्रभावित करने या दंडित करने के लिये इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।

- न्यायाधीशों को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में लाने के प्रस्ताव (जिसे फिलहाल स्थगित किया गया है) से कार्यपालिका के अतिक्रमण की आशंका बढ़ गई है।

मौजूदा तंत्र किस हद तक तनाव का निवारण करते हैं:

- महाभियोग सैद्धांतिक निवारण प्रदान करता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से प्रभावी नहीं है: हालाँकि संविधान न्यायिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, परंतु महाभियोग की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल, धीमी तथा राजनीतिक हस्तक्षेप से युक्त होने के कारण प्रभावी प्रतिरोधक की भूमिका नहीं निभा पाती।

- इस प्रक्रिया का पहली बार किसी उच्च न्यायालय के मामले में प्रयोग किया जाना इसकी अत्यल्प उपयोगिता को दर्शाता है, जबकि बार-बार आरोप लगते रहे हैं।

- आंतरिक तंत्र नियंत्रण तो प्रदान करते हैं, परंतु उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध है: 'इन-हाउस (आंतरिक)' तंत्र न्यायपालिका को स्वायत्तता प्रदान करता है, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है।

- किंतु पारदर्शिता और कार्यान्वयन की बाध्यता के अभाव में यह तंत्र न तो जनविश्वास अर्जित कर पाता है और न ही उत्तरदायित्व सुनिश्चित कर पाता है।

- विफल सुधार प्रयास संस्थागत झिझक को दर्शाते हैं: न्यायिक मानक और उत्तरदायित्व विधेयक (2010) के तहत एक स्वतंत्र निरीक्षण समिति की स्थापना की जा सकती थी।

- किंतु वर्ष 2014 में राज्यसभा में इसकी चूक, न्यायपालिका के बाह्य नियंत्रण के प्रति प्रतिरोध को उजागर करता है।

- न्यायिक पुनर्विलोकन निचली न्यायपालिका पर नियंत्रण तो रखता है, परंतु आचरण की निगरानी का साधन नहीं: न्यायिक समीक्षा उच्च न्यायालयों को निचली अदालतों के निर्णयों की जाँच करने की अनुमति देती है, लेकिन यह आचरण-निगरानी साधन के रूप में कार्य नहीं करती है।

- भ्रष्टाचार या कदाचार के आरोपों पर प्रायः न्यायाधीश चुपचाप त्यागपत्र दे देते हैं तथा जनता को इसके बारे में बहुत कम या कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता।

भारत में सशक्त और संतुलित न्यायिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उपाय:

- एक स्वतंत्र न्यायिक निगरानी निकाय की स्थापना: सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, विधि विशेषज्ञों और प्रतिष्ठित नागरिकों को शामिल करते हुए वैधानिक प्राधिकार के साथ एक राष्ट्रीय न्यायिक निगरानी समिति का गठन किया जाना चाहिये।

- इस समिति को शिकायतें प्राप्त करने, जाँच करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने का अधिकार जाना चाहिये तथा इसे राजनीतिक प्रभाव से पूर्णतः मुक्त रखा जाना चाहिये।

- इससे न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता किये बिना बाह्य निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है।

- महाभियोग प्रक्रिया का पुनर्गठन: न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 के तहत प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित किया जाना चाहिये।

- स्पष्ट समयसीमा तय की जानी चाहिये, पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिये और सार्वजनिक शिकायतों हेतु एक सुलभ व्यवस्था बनाई जानी चाहिये।

- इस प्रक्रिया को राजनीतिक हस्तक्षेप से कमज़ोर होने से बचाते हुए एक प्रभावी प्रतिरोधक (Deterrent) के रूप में सक्षम बनाया जाना चाहिये।

- संपत्ति और देनदारियों का सार्वजनिक प्रकटीकरण: न्यायाधीशों द्वारा वार्षिक परिसंपत्ति घोषणा को लोक सेवकों के समान अनिवार्य और सार्वजनिक बनाया जाए। न्यायाधीशों द्वारा प्रत्येक वर्ष संपत्ति घोषणाएँ अनिवार्य रूप से सार्वजनिक की जानी चाहिये, जैसा कि अन्य लोकसेवकों के साथ होता है।

- इससे पारदर्शिता बढ़ती है और अनुपातहीन संपत्ति अर्जन की पहचान में सहायता मिलती है, जो भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिये एक निवारक उपाय के रूप में कार्य करता है।

- राष्ट्रीय न्यायिक आचरण संहिता को संहिताबद्ध करना: एक बाध्यकारी आचार संहिता लागू की जानी चाहिये जो नैतिक मानकों, स्वार्थ-संघर्ष से बचाव तथा अपेक्षित व्यवहार को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती हो।

- इस संहिता को एक स्वतंत्र तंत्र के माध्यम से लागू किया जाना चाहिये तथा समय-समय पर इसकी समीक्षा भी की जानी चाहिये।

- न्यायिक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली की शुरुआत: न्यायिक तर्क, लंबित मामलों में कमी, नैतिक मानकों का पालन और मामले के निपटान की दर जैसे मानदंडों पर न्यायाधीशों का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिये।

- व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए संक्षिप्त, समष्टिगत और गुमनाम आँकड़ों के रूप में सार्वजनिक रिपोर्ट प्रकाशित की जानी चाहिये।

- न्यायपालिका में व्हिसलब्लोअर सुरक्षा: न्यायालय के कर्मचारियों, वकीलों और वादियों के लिये न्यायिक कदाचार की सुरक्षित रूप से रिपोर्ट करने हेतु एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये।

- न्यायिक प्रतिष्ठान द्वारा प्रतिशोध से मुखबिरों को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिये।

- न्यायिक सुधारों का विधायी पुनर्जीवन: उचित जाँच और संतुलन के साथ न्यायिक मानक और उत्तरदायित्व विधेयक को पुनः प्रस्तुत किया जाना चाहिये तथा इसे पारित किया जाना चाहिये।

- इसमें स्वतंत्र जाँच, जन भागीदारी और न्यायिक स्वायत्तता की सुरक्षा के लिये प्रावधान शामिल किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

जैसा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा था— "सच्ची न्यायिक स्वतंत्रता कोई ऐसा कवच नहीं है जो अनुचित कृत्यों को छुपा ले, बल्कि यह एक साधन है जो संवैधानिक मूल्यों की पूर्ति को सुनिश्चित करता है।"

इसलिये, न्यायिक स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित करना न्यायपालिका की वैधता एवं नैतिक अधिकार की रक्षा हेतु अनिवार्य है।

To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

Print