सामाजिक न्याय

सहकारिता में महिलाओं की भागीदारी

- 10 May 2025

- 92 min read

प्रिलिम्स के लिये:संयुक्त राष्ट्र (UN), अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, नाबार्ड, बहु-इकाई सहकारी समिति अधिनियम, 2002, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, शहरी सहकारी बैंक, स्व-नियोजित महिला संघ (SEVA) मेन्स के लिये:भारत में सहकारिता: महिला सशक्तीकरण में सहकारिता का महत्त्व, संबंधित चुनौतियाँ और आगे की राह |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

नीति आयोग की रिपोर्ट (वर्ष 2023) के अनुसार भारत दुनिया के सबसे बड़े सहकारी आंदोलनों में से एक होने के बावजूद, जहाँ लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियाँ हैं, वहाँ महिला-प्रधान सहकारी समितियों की हिस्सेदारी अभी भी कुल का केवल 2.52% है। यह जानकारी नीति आयोग की एक रिपोर्ट (2023) में सामने आई है

- संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, जिसका विषय है “सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है-Cooperatives Build a Better World” तथा इसे वर्ष 2024 में भारत में वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया जाएगा।

सहकारी समितियाँ क्या हैं?

- परिचय:

- सहकारी समिति एक स्वैच्छिक, सदस्य-स्वामित्व वाला संगठन है , जो लाभ-संचालित उद्यमों से अलग, स्व-सहायता, पारस्परिक सहायता और सामुदायिक कल्याण के माध्यम से आम आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बनाया गया है।

- सहकारी आंदोलन का विकास:

- स्वतंत्रता-पूर्व युग:

- चिट फंड और निधि जैसी अनौपचारिक सहकारी समितियाँ अस्तित्व में थीं; सहकारी ऋण समिति अधिनियम, 1904 के माध्यम से इन्हें औपचारिक रूप दिया गया तथा सहकारी समिति अधिनियम, 1912 द्वारा विपणन और कारीगर समितियों को शामिल करके इनका विस्तार किया गया।

- मैक्लेगन समिति (वर्ष 1914) ने सहकारी वित्त के लिये संरचनात्मक ढाँचे को आकार देते हुए त्रि-स्तरीय सहकारी बैंकिंग प्रणाली की सिफारिश की ।

- स्वतंत्रता के बाद का युग:

- ग्रामीण ऋण और सहकारी विकास को बढ़ावा देने हेतु पंचवर्षीय योजनाओं , राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) (वर्ष 1963) और नाबार्ड (वर्ष 1982) की स्थापना के माध्यम से इसे मज़बूत किया गया।

- कानूनी और संवैधानिक समर्थन:

- प्रमुख कानूनों में बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम (MSCS) (वर्ष 1984 और वर्ष 2023), राष्ट्रीय सहकारिता नीति (वर्ष 2002) और सहकारी समितियों को संवैधानिक मान्यता एवं संरक्षण प्रदान करने वाला 97 वाँ संविधान संशोधन (वर्ष 2011) शामिल हैं।

- नव गतिविधि:

- वर्ष 2021 में स्थापित सहकारिता मंत्रालय, आर्थिक प्रगति में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने हेतु सरकार की प्रतिबद्धता पर ज़ोर देता है।

- सहकारी समितियों के प्रकार:

- उपभोक्ता सहकारी समितियाँ: बिचौलियों (जैसे, केन्द्रीय भंडार) को हटाकर उचित मूल्य पर सामान उपलब्ध कराती हैं।

- उत्पादक सहकारी समितियाँ: कच्चे माल और उपकरण जैसे इनपुट के साथ छोटे उत्पादकों को सहायता प्रदान करती है।

- विपणन सहकारी समितियाँ: बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिये उपज की सामूहिक बिक्री की सुविधा प्रदान करती है (उदाहरण के लिये, अमूल)।

- ऋण सहकारी समितियाँ: ग्रामीण और शहरी सहकारी बैंकों सहित ऋण और बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करती हैं।(उदाहरण के लिये, शहरी सहकारी बैंक (UCB))।

- कृषि सहकारी समितियाँ: छोटे भूमिधारकों के लिये सामूहिक कृषि लाभ को बढ़ावा देती। (उदाहरण के लिये, प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PSCS))।

- आवास सहकारी समितियाँ: भूमि पूलिंग और साझा विकास (जैसे, कर्मचारी आवास समितियाँ) के माध्यम से किफायती आवास को सक्षम बनाना।

- भारत में सहकारी समितियों की वर्तमान स्थिति:.

- भारत की स्थिति: वैश्विक सहकारी समितियों में भारत का योगदान 27% है, तथा इसकी 20% जनसंख्या इसकी सदस्य है, जो वैश्विक औसत 12% से अधिक है।

- शीर्ष 3 क्षेत्र: आवास (24%), डेयरी (17.7%) और पैक्स (13%), जो देश की सभी सहकारी समितियों का 54% से अधिक हिस्सा हैं।

- अग्रणी राज्य: महाराष्ट्र (देश की सहकारी समितियों में अकेले 25% से अधिक का योगदान), गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक।

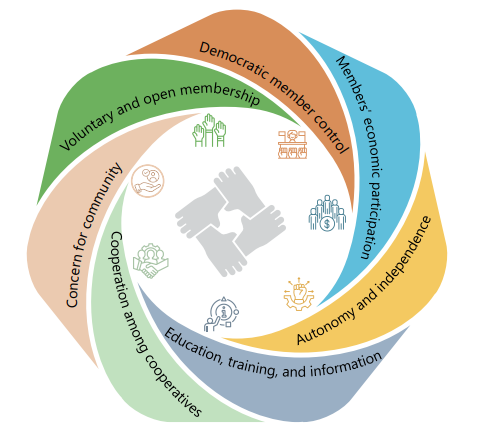

- सहकारिता के सिद्धांत:

और पढ़ें: भारत में सहकारिता और उनका विकास

महिला सशक्तीकरण में सहकारिताओं का महत्त्व क्या है?

- सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा

- सहकारिता संस्थाएँ ग्रामीण महिलाओं को आय-अर्जन गतिविधियों में सहभागिता हेतु सुगम प्रवेश, सुलभ आजीविका विकल्प, न्यायसंगत मूल्य निर्धारण, कौशल विकास तथा समावेशी शासन प्रदान करके आर्थिक बहिष्करण का समाधान करती हैं तथा सामाजिक-आर्थिक सुदृढ़ता को बढ़ाती हैं।

- स्वरोज़गार महिला संघ (SEWA) (3.2 मिलियन अनौपचारिक क्षेत्र की महिला श्रमिक), अमूल (3.6 मिलियन महिला डेयरी किसान) और लिज्जत पापड़ (45,000+ गृह-आधारित उत्पादक) जैसी सफल मिसालें सहकारिता के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक उत्थान को दर्शाती हैं।

- समावेशी नेतृत्व और ऐतिहासिक मान्यता:

- केरल और महाराष्ट्र में कुरी और भीषी जैसी अनौपचारिक सहकारिताओं में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद, महिलाओं का योगदान औपचारिक सहकारी कथाओं में अधिनीत रहता है।

- सहकारिताएँ महिलाओं को श्रमिकों, उत्पादकों और निर्णय-निर्माताओं के रूप में मूल्य शृंखलाओं में समाहित करने में मदद कर सकती हैं, इस प्रकार सुनिश्चित करते हुए कि लाभ का समान वितरण हो और बाज़ारों तक पहुँच मिल सके।

- सेवाओं तक पहुँच और वित्तीय समावेशन:

- महिला सहकारिताएँ ऋण, बैंकिंग, बीमा, आवास, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुँच को बढ़ाती हैं, जो पिछड़े क्षेत्रों में सेवा वितरण की खामियों को पूरा करती हैं।

- यह सहकारिताएँ वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता क्षमता भी विकसित करती हैं, जिससे महिलाएँ बचत, निवेश और छोटे व्यवसायों का प्रभावी रूप से प्रबंधन कर सकती हैं।

- सामाजिक पूँजी एवं सामुदायिक सुदृढ़ता:

- सहकारिताएँ विश्वास, परस्परता और साझा ज़िम्मेदारी को बढ़ावा देती हैं, जिससे महिलाएँ सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के खिलाफ सुदृढ़ता विकसित कर पाती हैं, विशेषकर ग्रामीण या आपदा-प्रवण क्षेत्रों में, जहाँ संस्थागत समर्थन सीमित होता है।

महिला सहकारिताओं को सशक्त बनाने के लिये सरकार की प्रमुख पहल क्या हैं?

- बहु-राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2023 में संशोधन के तहत बहु-राज्य सहकारी समितियों के निदेशक मंडल में महिलाओं के लिये दो सीटों का प्रावधान अनिवार्य किया गया है, जिससे लैंगिक समानता सुनिश्चित होती है और निर्णय-निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़ती है।

- प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के लिये मॉडल उपविधियों में निदेशक मंडल में महिला निदेशकों की नियुक्ति अनिवार्य की गई है, जिससे एक लाख से अधिक PACS में ज़मीनी स्तर पर सहकारी प्रबंधन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है।

- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की पहलें, जैसे स्वयं शक्ति सहकार योजना महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (SHG) को बैंक ऋण की सुविधा के लिये कार्यशील पूँजी ऋण प्रदान करती हैं। वहीं, नंदिनी सहकार योजना के तहत महिला सहकारी समितियों को व्यावसायिक गतिविधियों के लिये अधिकतम 2% ब्याज छूट के साथ दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नाबार्ड, NDDB और राज्य सरकारों के बीच सहयोग स्थापित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है:

- पंचायती स्तर पर बहुउद्देश्यीय PACS, दुग्ध और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना।

- गुजरात में सहकार से समृद्धि पायलट परियोजना के तहत, दुग्ध सहकारी समितियों में महिलाओं को सशक्त बनाते हुए उन्हें बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट/बैंक मित्र के रूप में नामित किया गया है और उन्हें Rupay किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) प्रदान किये जा रहे हैं।

भारत में महिला सहकारी समितियों के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

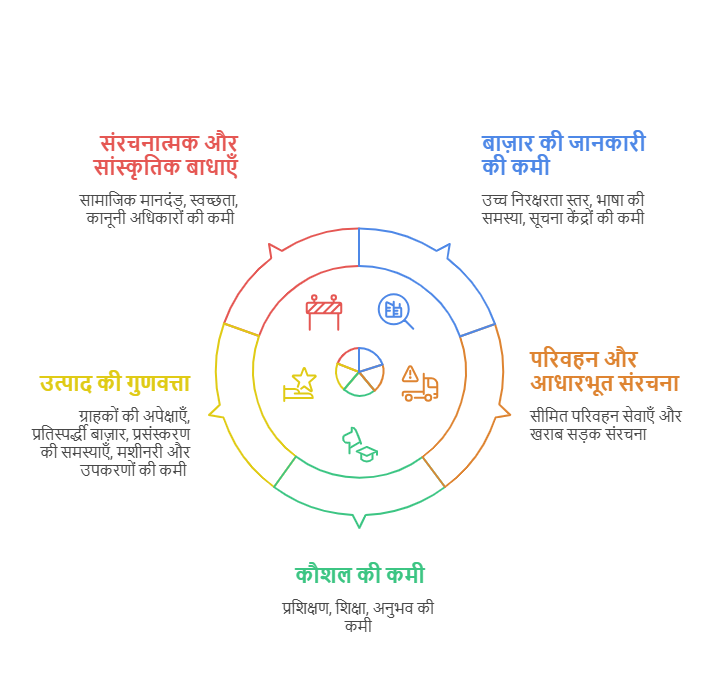

- संरचनात्मक बाधाएँ:

- भारत में लगभग 50% महिला सहकारी समितियाँ निष्क्रिय हैं, जिसका मुख्य कारण अपर्याप्त संस्थागत समर्थन, कमज़ोर वित्तीय संपर्क, प्रशिक्षण की कमी तथा सीमित बाज़ार पहुँच है। इनमें से अधिकांश समितियाँ छोटी हैं, अपर्याप्त वित्त पोषण से जूझ रही हैं और स्थिरता, दृश्यता तथा बाज़ार-योग्य गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में कठिनाइयों का सामना कर रही हैं।

- समय की कमी और अवैतनिक श्रम:

- समय उपयोग सर्वेक्षण (2024) के अनुसार, महिलाएँ अपने दिन का 16.4% अवैतनिक घरेलू कार्यों में व्यतीत करती हैं, जबकि पुरुष केवल 1.7% समय ही इस कार्य में लगाते हैं। यह असमान बोझ महिलाओं की भुगतान आधारित या सहकारी कार्यों में भागीदारी की क्षमता को सीमित करता है।

- कौशल की कमी और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व:

- ग्रामीण सहकारी संस्थाओं में महिलाएँ निम्न साक्षरता, सीमित शिक्षा, और व्यापार, प्रौद्योगिकी, एवं विपणन में कौशल की कमी के कारण प्रमुख चुनौतियों का सामना करती हैं। इससे उनकी भागीदारी, नेतृत्व, और उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

- निम्न बाजार पहुँच और हाशिये पर स्थित क्षेत्रों में होने के कारण सहकारी संस्थाओं की स्थिरता और अधिक कमज़ोर हो जाती है।

- मिश्रित सहकारी समितियों में, महिलाओं के पास केवल 26% सदस्यता पद हैं तथा नेतृत्व की भूमिकाएँ तो और भी कम हैं, जिससे निर्णय लेने और रणनीतिक योजना बनाने में उनका प्रभाव सीमित हो जाता है।

- ग्रामीण सहकारी संस्थाओं में महिलाएँ निम्न साक्षरता, सीमित शिक्षा, और व्यापार, प्रौद्योगिकी, एवं विपणन में कौशल की कमी के कारण प्रमुख चुनौतियों का सामना करती हैं। इससे उनकी भागीदारी, नेतृत्व, और उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

- सांस्कृतिक एवं सामाजिक मानदंड:

- गहराई से जमी पितृसत्ता और लिंग आधारित अपेक्षाएँ प्रायः महिलाओं की स्वायत्तता को सीमित कर देती हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। सीमित गतिशीलता, सामाजिक निगरानी और आत्मविश्वास की कमी उनके निरंतर सहभागिता में बाधा उत्पन्न करती है।

भारत में महिला सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- संस्थागत और वित्तीय सहायता:

- पेशेवर मार्गदर्शन, कौशल निर्माण और बाज़ार संपर्क के माध्यम से निष्क्रिय सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करना। समर्पित वित्तपोषण, कम ब्याज दर पर ऋण और उपकरणों तक पहुँच सुनिश्चित करना।

- बेहतर स्थायित्व और बाज़ार पहुँच के लिये मूल्य शृंखलाओं, ई-कॉमर्स और GeM जैसे प्लेटफार्मों से जुड़े क्लस्टर-आधारित मॉडल को बढ़ावा देना।

- क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण:

- महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये नेतृत्व कोटा और मार्गदर्शन के साथ शासन, वित्त, डिजिटल साक्षरता और विपणन में नियमित प्रशिक्षण प्रदान करना।

- अवैतनिक कार्य को मान्यता देना और समय की कमी को दूर करना:

- महिलाओं के अवैतनिक कार्य को कम करने के लिये सामुदायिक बाल देखभाल, साझा घरेलू भूमिकाएँ और समय बचाने वाले बुनियादी अवसरंचना को बढ़ावा देना।

- देखभाल सेवाओं और बुनियादी अवसरंचना का समर्थन करने से महिलाओं को अवैतनिक घरेलू कार्यों में लगने वाले समय को कम करने में सहायता मिल सकती है, जिससे वे सहकारी समितियों जैसी आर्थिक गतिविधियों में अधिक संलग्न हो सकेंगी।

- नीति एकीकरण और तकनीकी नवाचार:

- महिला सहकारी समितियों हेतु समर्थन को सुचारू बनाने के लिये सहकारिता, महिला एवं बाल विकास, MSME और कृषि मंत्रालय के बीच नीतिगत अभिसरण महत्त्वपूर्ण है।

- पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिये PACS और कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (ARDB) का कंप्यूटरीकरण करते हुए विपणन, प्रशिक्षण एवं वित्तीय समावेशन के लिये डिजिटल प्लेटफार्मों को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

सहकारिता भारत में महिलाओं के लिये सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदल सकती है। उचित संसाधनों, प्रशिक्षण और नेतृत्व के साथ सशक्त महिला-सहकारी समितियाँ आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन ला सकती हैं। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष नीतियों को नया रूप देने और इसमें सबसे आगे रहने वाली महिलाओं को सशक्त बनाने का एक उचित अवसर प्रदान करता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न: भारत में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने में महिला सहकारी समितियों की भूमिका का परीक्षण कीजिये। उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये और उनकी प्रभावशीलता में सुधार के उपाय सुझाएँ। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न: भारत में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिये ऋण वितरण में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है? (2011) (a) वाणिज्यिक बैंक उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न: “भारतीय शासकीय तंत्र में गैर-राजकीय कर्त्ताओं की भूमिका सीमित ही रही है।” इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2016) प्रश्न: "गाँवों में सहकारी समिति को छोड़कर ऋण संगठन का कोई भी ढाँचा उपयुक्त नहीं होगा।" - अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण। भारत में कृषि वित्त की पृष्ठभूमि में इस कथन पर चर्चा कीजिये। कृषि वित्त प्रदान करने वाली वित्त संस्थाओं को किन बाधाओं और कसौटियों का सामना करना पड़ता है? ग्रामीण सेवार्थियों तक बेहतर पहुँच और सेवा के लिये प्रौद्योगिकी का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है?” (2014) |