आंतरिक सुरक्षा

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

- 22 Nov 2025

- 76 min read

प्रीलिम्स के लिये: रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP 2020), रक्षा खरीद नियमावली (DPM 2025), रक्षा औद्योगिक गलियारा, हाइपरसोनिक्स, INS विक्रांत, तेजस LCA, CAG, CVC, CBI, निर्देशित-ऊर्जा शस्त्र, क्वांटम प्रौद्योगिकी

मेंस के लिये: भारत की रक्षा स्वदेशीकरण स्थिति, विकास में बाधा बनने वाली प्रमुख चुनौतियाँ और आगे की राह

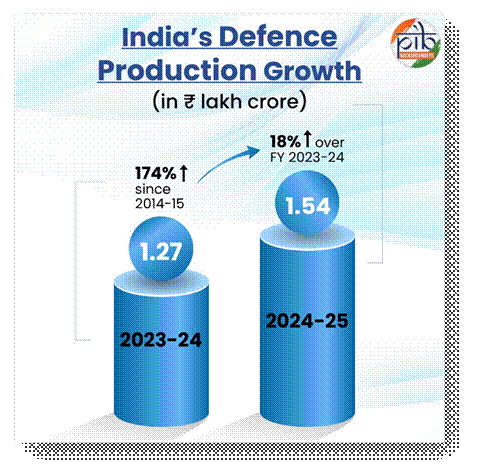

भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र में एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। वित्त वर्ष 2024–25 में देश का अब तक का सर्वाधिक रक्षा उत्पादन ₹1.54 लाख करोड़ दर्ज किया गया है। यह उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत पहल की सफलता को रेखांकित करती है।

भारत के रक्षा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति

- रिकॉर्ड उत्पादन: वर्तमान वित्त वर्ष में रक्षा उत्पादन ₹1.75 लाख करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2014–15 के ₹46,429 करोड़ की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाया है। भारत ने वर्ष 2029 तक रक्षा उत्पादन को ₹3 लाख करोड़ तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

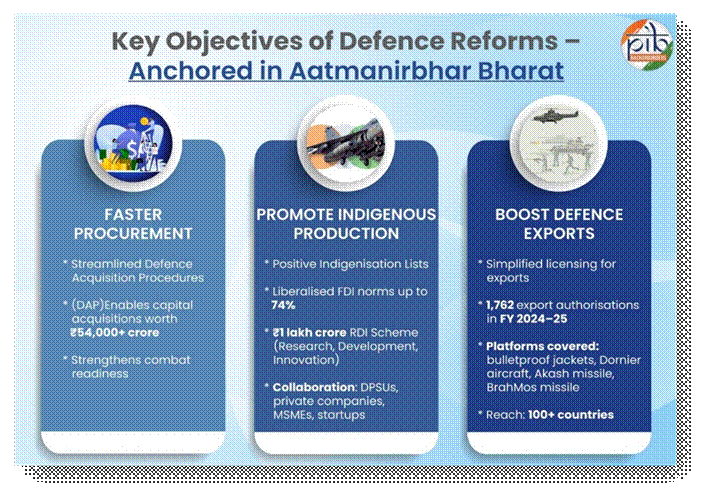

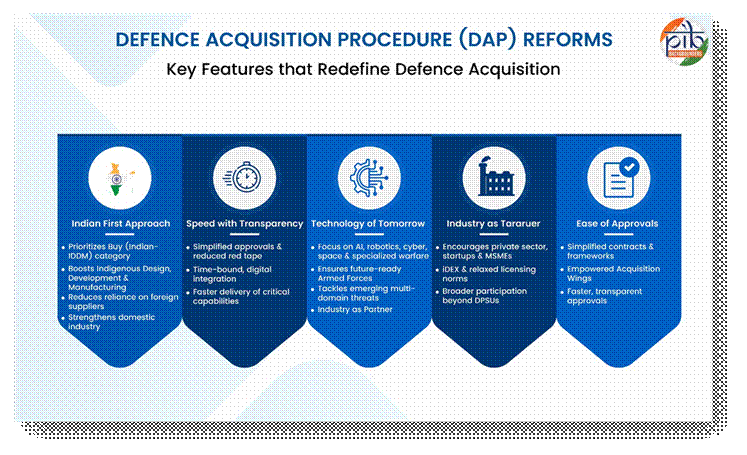

- रक्षा खरीद: रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP 2020) और रक्षा खरीद नियमावली (DPM 2025) ने रक्षा खरीद प्रणाली में गति, पारदर्शिता और नवाचार को प्रोत्साहित किया है। आज 65% से अधिक रक्षा उपकरण घरेलू स्तर पर निर्मित किये जा रहे हैं, जिससे आयात पर निर्भरता में उल्लेखनीय कमी आई है।

- रक्षा निर्यात में बढ़ोतरी: वित्त वर्ष 2024–25 में भारत का रक्षा निर्यात ₹23,622 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर पर पहुँच गया, जो वर्ष 2014 में ₹1,000 करोड़ से भी कम था। भारत अब 100 से अधिक देशों — जिनमें अमेरिका, फ्राँस, अर्मेनिया शामिल हैं — को रक्षा उत्पाद निर्यात करता है।

- भारत ने वर्ष 2029 तक रक्षा निर्यात को ₹50,000 करोड़ तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

- सहायक औद्योगिक तंत्र: उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित रक्षा औद्योगिक गलियारों में अब तक ₹9,000 करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित हुआ है।

- रक्षा उत्पादन में लगभग 16,000 MSME, साथ ही अनेक स्टार्ट-अप और निज़ी कंपनियाँ, सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, जिससे रक्षा विनिर्माण का स्वदेशीकरण और अधिक सुदृढ़ हुआ है।

स्वदेशी रक्षा उत्पादन में भारत की वृद्धि को कौन-से कारक बढ़ावा दे रहे हैं?

- नीतिगत सुधार: DAP 2020 और DPM 2025 ने रक्षा खरीद प्रक्रियाओं को तीव्र, पारदर्शी और कुशल बनाया है। इसके साथ ही पॉज़िटिव इंडीजेनाइज़ेशन लिस्ट्स, FDI सीमा 74% तक उदार किये जाने, लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं के सरलीकरण से निज़ी क्षेत्र और स्टार्ट-अप्स की भागीदारी बढ़ी है।

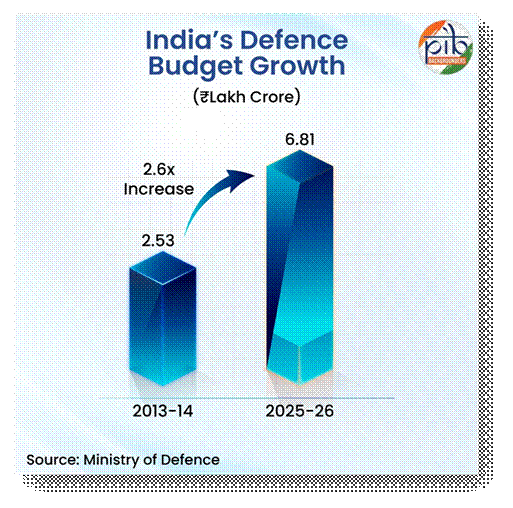

- बढ़ता रक्षा बजट: भारत का रक्षा बजट 2013–14 के ₹2.53 लाख करोड़ से बढ़कर 2025–26 में ₹6.81 लाख करोड़ हो गया है। यह निरंतर वृद्धि आधुनिकीकरण कार्यक्रमों, घरेलू रक्षा उत्पादन तथा रणनीतिक क्षमताओं के उन्नयन के लिये पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है।

- पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप: डिफेंस DPSU उत्पादन में ~77% का योगदान देते हैं, जबकि निज़ी क्षेत्र का हिस्सा बढ़कर 23% हो गया है, जो इंडस्ट्री की बढ़ती भागीदारी को दिखाता है।

- वैश्विक बाज़ार एकीकरण: सरलित निर्यात प्रक्रियाओं, डिजिटल सिस्टम और ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस (OGEL) ने वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप रक्षा निर्यात वित्तीय वर्ष 2024-25 में 23,622 करोड़ रुपये तक बढ़ गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% की वृद्धि है।

- प्रौद्योगिकी में प्रगति: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स, साइबर, अंतरिक्ष और उन्नत युद्ध प्रणाली में स्वदेशी रूप से डिज़ाइन, विकसित और निर्मित सिस्टम (IDDM) पर ज़ोर।

- DRDO-संचालित परियोजनाएँ और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड (TDF) के माध्यम से फंडिंग, गहन-प्रौद्योगिकी नवाचार का समर्थन करती हैं।

भारत की रक्षा स्वदेशीकरण में मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं?

- महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकी अंतर: जेट इंजन, हाइपरसोनिक्स, उन्नत सेंसर और मिसाइल मार्गदर्शन जैसी महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियाँ अभी भी पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुई हैं, जिसके कारण मुख्य घटकों के लिये विदेशी ओरिजिनल इक्विपमेंट निर्माता (OEMs) पर निर्भरता बनी रहती है।

- उदाहरणतः तेजस LCA के लिये कावेरी इंजन परियोजना में देरी हुई, जिसके कारण अमेरिकी GE F404 इंजनों का उपयोग जारी रखना पड़ा।

- अप्रभावी रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (DPSU) पारिस्थितिकी तंत्र: DPSU को ऐतिहासिक रूप से एकमात्र खरीदार (केवल एक खरीदार, यानी रक्षा मंत्रालय) का लाभ मिला है, जिसके कारण प्रतिस्पर्द्धात्मक तत्परता की कमी, लागत में वृद्धि और देरी होती रही है।

- उदाहरण के लिये INS विक्रांत 12 वर्ष देरी से तैयार हुआ और इसकी लागत बजट की तुलना में 13 गुना अधिक रही।”

- विदेश में विकसित किये गए उपकरणों का रुझान: सेना अक्सर प्रमाणित विदेशी उपकरणों को प्राथमिकता देती है, जिससे स्वदेशी प्रणालियों के उपयोग में कमी आती है। उदाहरण के लिये धनुष आर्टिलरी गन के सफल परीक्षणों के बावजूद उसका अधिग्रहण विलंबित रहा।

- नौकरशाही बाधाएँ: DAP सुधारों के बावजूद, रक्षा खरीद प्रक्रिया धीमी, जटिल और जोखिम-रहित बनी हुई है। CAG, CVC तथा CBI का भय प्रशासनिक जड़ता का कारण बनता है, जैसा कि रद्द की गई 126 MMRCA खरीद में देखा गया।

- अपर्याप्त अनुसंधान एवं विकास (R&D) और नवाचार के लिये फंडिंग: भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट अमेरिका या चीन की तुलना में बहुत कम है।

- रक्षा बजट का अधिकांश हिस्सा वेतन और पेंशन पर जाता है, जिससे अनुसंधान के लिये 1% से भी कम बचता है, जबकि चीन में यह 20% और अमेरिका में 12% है।

रक्षा स्वदेशीकरण से संबंधित भारत की पहल

भारत रक्षा स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने हेतु कौन-कौन से कदम उठा सकता है?

- दीर्घकालिक प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण योजनाओं को लागू करना: रक्षा मंत्रालय (MoD) को एक विस्तृत 15-वर्षीय प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान प्रकाशित करना चाहिये, जिसमें भविष्य की युद्ध प्रणालियों और आवश्यक क्षमताओं का विवरण हो। इससे निजी क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश के लिये स्पष्ट रोडमैप मिलेगा।

- एक प्रौद्योगिकी परियोजना एजेंसी बनाना: एक समर्पित, लचीली एजेंसी (अमेरिका के DARPA के मॉडल पर) स्थापित करना, जिसके पास अपना बजट और स्वायत्तता हो, ताकि हाइपरसोनिक्स, निर्देशित-ऊर्जा हथियार और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में उच्च-जोखिम, उच्च-लाभ वाली प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जा सके।

- अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी अवशोषण को बढ़ावा: रक्षा पूंजीगत बजट का 10–15 प्रतिशत भाग अनुसंधान एवं विकास के लिये आवंटित किया जाना चाहिये तथा 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशीकरण वाले प्लेटफॉर्मों के लिये उच्च लाभांश और सुनिश्चित ऑर्डर प्रदान किया जाना चाहिये।

- औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना: पनडुब्बियाँ और लड़ाकू विमानों जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में 2–3 भारतीय निजी कंपनियों को राष्ट्रीय चैंपियन के रूप में चयनित किया जाना चाहिये तथा उन्हें पैमाने की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने हेतु सुनिश्चित परियोजनाएँ प्रदान की जानी चाहिये।

- विदेशी मूल उपकरण निर्माता (OEM) के लिये अनिवार्य किया जाना चाहिये कि वे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) से अवयवों की आपूर्ति प्राप्त करें।

- स्वदेशीकरण की संस्कृति का विकास: तेजस MK-1A, INS विक्रांत तथा धनुष हॉवित्ज़र जैसे सफल स्वदेशी प्लेटफॉर्मों को सक्रिय रूप से प्रचारित किया जाना चाहिये, ताकि उपयोगकर्त्ता का विश्वास मज़बूत हो।

- प्रत्येक वर्ष 5–10 प्रौद्योगिकी-प्रदर्शक परियोजनाओं को समर्थन देने के लिये एक कोष स्थापित किया जाना चाहिये, जिन्हें निजी संघों या स्टार्टअप द्वारा संचालित किया जाए, ताकि युद्धपोतों के लिये विद्युत प्रणोदन प्रणालियों जैसे नए विचारों का परीक्षण बिना तात्कालिक परिचालन दबाव के किया जा सके।

निष्कर्ष

भारत के रक्षा स्वदेशीकरण ने आत्मनिर्भर भारत जैसी नीतिगत पहलों के चलते रिकॉर्ड उत्पादन और निर्यात प्राप्त किये हैं। किंतु वैश्विक केंद्र बनने के लिये उसे जेट इंजनों जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीगत अंतराल, नौकरशाही विलंब तथा अपर्याप्त अनुसंधान एवं विकास (R&D) वित्तपोषण जैसी प्रमुख चुनौतियों को दूर करना होगा। इसके लिये निजी क्षेत्र के राष्ट्रीय चैंपियनों को बढ़ावा देना और मिशन-आधारित परियोजनाओं को आगे बढ़ाना अनिवार्य है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत के रक्षा स्वदेशीकरण की प्रमुख चुनौतियों और बाधाओं पर चर्चा कीजिये तथा उन्हें दूर करने के उपाय सुझाइये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा उत्पादन 1.54 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया है, जिसमें लगभग 65 प्रतिशत उपकरण देश में ही निर्मित हो रहे हैं, जिससे आयात पर निर्भरता कम हुई है।

2. भारत की रक्षा स्वदेशीकरण को किन नीतियों ने प्रोत्साहित किया है?

मुख्य नीतियों में आत्मनिर्भर भारत, DAP 2020, DPM 2025, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ (PIL), iDEX और DPEPP 2020 शामिल हैं।

3. वर्ष 2029 तक रक्षा उत्पादन और निर्यात के लिये भारत के लक्ष्य क्या हैं?

भारत का लक्ष्य 3 लाख करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपये के निर्यात को प्राप्त करना है, जिससे वैश्विक रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में उसकी स्थिति और मज़बूत हो सके।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रीलिम्स

प्रश्न. कभी-कभी समाचार में उल्लिखित 'टर्मिनल हाई ऑल्टिट्यूड एरिया डिफेंस (टी.एच.ए.ए.डी.)' क्या है? (2018)

(a) इज़रायल की एक राडार प्रणाली

(b) भारत का घरेलू मिसाइल-प्रतिरोधी कार्यक्रम

(c) अमेरिकी मिसाइल-प्रतिरोधी प्रणाली

(d) जापान और दक्षिण कोरिया के बीच एक रक्षा सहयोग

उत्तर: (c)

प्रश्न. भारतीय रक्षा के संदर्भ में 'ध्रुव' क्या है? (2008)

(a) विमान ले जाने वाला युद्धपोत

(b) मिसाइल ले जाने वाली पनडुब्बी

(c) उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर

(d) अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल

उत्तर: (c)

मेन्स

प्रश्न. रक्षा क्षेत्रक में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) को अब उदारीकृत करने की तैयारी है। भारत की रक्षा और अर्थव्यवस्था पर अल्पकाल और दीर्घकाल में इसके क्या प्रभाव अपेक्षित हैं? (2014)