रैपिड फायर

सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000

इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय (MeitY) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A तथा 79(3)(b) के तहत नोटिस जारी करने को कारगर बनाने के लिये एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सामग्री को विनियमित करने में कानूनी स्पष्टता एवं संवैधानिक संतुलन सुनिश्चित किया जा सके।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

- परिचय: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, डिजिटल हस्ताक्षर और साइबर अपराधों सहित साइबर गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून है।

- प्रमुख विशेषताएँ:

- इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षरों को वैध बनाता है।

- साइबर सुरक्षा के लिये CERT-In को एक नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित करता है।

- मध्यस्थों (जैसे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म) की ज़िम्मेदारियों को परिभाषित करता है।

- विवाद समाधान के लिये अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन को सक्षम बनाता है।

- प्रमुख प्रावधान:

- धारा 69A: सरकार को किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी तक सार्वजनिक पहुँच को अवरुद्ध करने का अधिकार देता है यदि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या विदेशी राज्यों के साथ संबंधों को खतरा हो।

- धारा 79: मध्यस्थों को सुरक्षित बंदरगाह संरक्षण प्रदान करता है, उन्हें उपयोगकर्त्ता-जनित सामग्री के लिये उत्तरदायित्व से बचाता है।

- धारा 79(3)(b): यदि कोई मध्यस्थ सरकारी अधिसूचना पर गैर-कानूनी सामग्री को ब्लॉक/हटाने करने में विफल रहता है तो सुरक्षित बंदरगाह संरक्षण हटा दिया जाता है।

- IT नियम, 2021 का नियम 3(1)(d): मध्यस्थों द्वारा बरती जाने वाली उचित तत्परता को निर्दिष्ट करता है, जिसमें वास्तविक जानकारी प्राप्त होने पर गैर-कानूनी जानकारी तक पहुँच को हटाने या अक्षम करने की आवश्यकता शामिल है।

- धारा 66A: श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने IT अधिनियम, 2000 की धारा 66A को रद्द कर दिया। न्यायालय ने इस प्रावधान को "अस्पष्ट" और "असंवैधानिक" करार देते हुए कहा कि यह अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर मनमाना प्रतिबंध लगाता है।

- महत्त्व:

- ये प्रावधान भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में राज्य विनियमन, उपयोगकर्त्ता अधिकारों और प्लेटफॉर्म की ज़िम्मेदारियों को संतुलित करने के लिये केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।

|

और पढ़ें: भारत की साइबर सुरक्षा |

रैपिड फायर

राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण (NHIS), 2026

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) फरवरी 2026 में राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण (NHIS) शुरू करने की योजना बना रहा है।

- NHIS 2026 पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण होगा। यह सर्वेक्षण पारस्परिक आय तुलना और आय स्रोतों का विस्तृत विश्लेषण करने में सक्षम होगा, जिससे भारत के सामाजिक-आर्थिक आँकड़ों में लंबे समय से चली आ रही डेटा की कमी को दूर किया जा सकेगा।

- उद्देश्य: NHIS 2026 का उद्देश्य जीवन स्थितियों, आय और व्यय के पैटर्न को जानना तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) को पुनः निर्धारित करने, राष्ट्रीय खाते तैयार करने और गरीबी एवं कठिनाई विश्लेषण करने के लिये महत्त्वपूर्ण डेटा प्रदान करना है।

- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने वर्ष 1950 से बड़े पैमाने पर घरेलू सर्वेक्षण किये हैं।

- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) घरेलू कल्याण, उपभोग, रोज़गार, स्वास्थ्य, संपत्ति और ऋणग्रस्तता पर प्रमुख आधिकारिक आँकड़े प्रदान करता है, जो साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण का समर्थन करता है।

- वैश्विक संदर्भ: अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन और मलेशिया जैसे देश पहले से ही सर्वेक्षणों के माध्यम से घरेलू आय के आँकड़े एकत्र करते हैं। NHIS भारत को इन अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप लाएगा।

|

और पढ़ें: भारत की सांख्यिकी प्रणाली |

चर्चित स्थान

शर्म अल - शेख

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में विश्व नेता मिस्र के शर्म अल-शेख में 'शांति शिखर सम्मेलन' के लिये एकत्रित हुए हैं। इस बैठक का उद्देश्य दो वर्ष से चल रहे गाजा संघर्ष को समाप्त करना और मध्य पूर्व में स्थिरता बहाल करना है।

शर्म अल-शेख: स्थान और महत्त्व

- स्थान: यह सिनाई प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर, लाल सागर के किनारे, अकाबा की खाड़ी के मुहाने पर तिरान जलडमरूमध्य के ऊपर स्थित है।

- लाल सागर और अकाबा की खाड़ी को जोड़ने वाला तिरान जलडमरूमध्य एक महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग है और इज़रायल के लिये हिंद महासागर तक पहुँचने का एकमात्र रास्ता है।

- मूलतः एक मछली पकड़ने वाला गाँव, यह शहर मिस्र की नौसेना के लिये एक रणनीतिक नौसैनिक अड्डा बन गया और बाद में एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक स्थल बन गया।

- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: इज़रायल ने वर्ष 1967 में छह दिवसीय युद्ध के दौरान शर्म अल-शेख पर क़ब्ज़ा कर लिया था और वर्ष 1982 में कैंप डेविड समझौते के बाद इसे मिस्र को वापस कर दिया था।

- मिस्र के राष्ट्रपति होस्नी मुबारक ने वर्ष 1982 में इसे “शांति का शहर” घोषित किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय निवेश और पर्यटन को बढ़ावा मिला।

- शर्म अल-शेख एक राजनयिक केंद्र के रूप में: शर्म अल-शेख एक प्रमुख राजनयिक केंद्र बन गया है, जहाँ मध्य पूर्वी कूटनीति के लिये महत्त्वपूर्ण शांति वार्ता और वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किये गए हैं। इस शहर ने कई प्रमुख वैश्विक शिखर सम्मेलनों की मेज़बानी की है:

- इज़राइल-फिलिस्तीन शांति वार्ता (1999)

- पहला यूरोपीय संघ-अरब लीग शिखर सम्मेलन (2019)

- संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन - COP27 (2022): COP27 ने जलवायु परिवर्तन के लिये हानि और क्षति कोष के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।

- शांति के लिये शिखर सम्मेलन (2025) - वर्तमान बैठक गाजा संघर्ष को समाप्त करने पर केंद्रित थी।

|

और पढ़ें: गाजा संघर्ष समाप्त करने के लिये अमेरिका की व्यापक योजना |

प्रारंभिक परीक्षा

राष्ट्रीय 'लाल सूची' मूल्यांकन पहल

चर्चा में क्यों?

भारत ने अपनी वनस्पतियों और जीव-जंतुओं की संरक्षण स्थिति का मूल्यांकन करने के लिये पाँच वर्षीय राष्ट्रीय लाल सूची मूल्यांकन पहल (2025–2030) शुरू की है, जिसकी घोषणा अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस में की गई।

राष्ट्रीय ‘लाल सूची’ मूल्यांकन पहल क्या है?

- परिचय: इस पहल का उद्देश्य भारत की सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान और संरक्षण करना है, ताकि यह वैश्विक पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं और IUCN मानकों के अनुरूप रहे।

- यह राष्ट्रीय लाल सूची विकसित करने के लिये 7,000 वनस्पतियों और 4,000 जीव-जंतु सहित लगभग 11,000 प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का मूल्यांकन करेगा।

- कार्यान्वयन निकाय: इसका नेतृत्व केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, जिसमें भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (BSI), भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) सहित प्रमुख कार्यान्वयन निकाय शामिल होंगे।

- वैश्विक जैव विविधता प्रतिबद्धताएँ: यह कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (KM-GBF) के लक्ष्य 4 को पूरा करेगा, जिसमें प्रजातियों के विलुप्त होने को रोकने, आनुवंशिक विविधता की रक्षा करने और मानव-वन्यजीव संघर्षों का प्रबंधन करने का आह्वान किया गया है।

- जैव विविधता अभिसमय (CBD) के हस्ताक्षरकर्त्ता के रूप में, भारत अपनी जैव विविधता की निगरानी और संरक्षण के लिये बाध्य है तथा यह मूल्यांकन उस प्रयास के लिये आवश्यक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है।

- भारत की प्रजातीय स्थानिकता और स्थिति: मूल्यांकित जीवों में से 13.4% संकटग्रस्त हैं, 289 प्रजातियाँ लगभग संकटग्रस्त हैं और 13.8% के बारे में आँकड़े अपर्याप्त हैं तथा उनकी संरक्षण स्थिति अज्ञात है।

- भारत में उच्च स्तर की स्थानिकता (Endemism) पाई जाती है — यहाँ के 79% उभयचर और 54.9% सरीसृप केवल भारत में ही पाए जाते हैं और विश्व के किसी अन्य हिस्से में प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते।

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN)

- परिचय: IUCN एक सदस्यता संघ है जिसमें विशिष्ट रूप से सरकारी और नागरिक समाज संगठन दोनों शामिल हैं।

- वर्ष 1948 में अपनी स्थापना के बाद से, IUCN विश्व का सबसे बड़ा और सर्वाधिक विविध पर्यावरण नेटवर्क बन गया है।

- भूमिका: इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में है और यह प्राकृतिक विश्व की स्थिति तथा इसके संरक्षण के लिये आवश्यक कार्यों पर वैश्विक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।

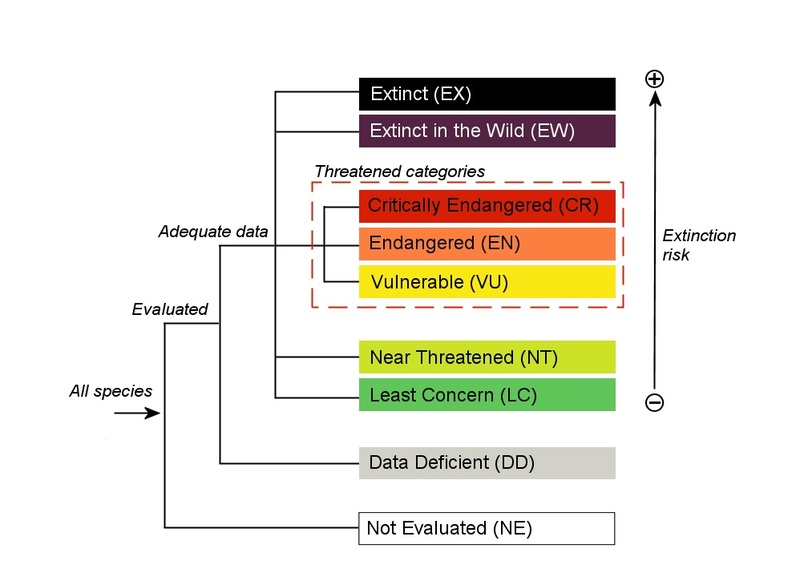

- लाल सूची: IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची की देख-रेख करता है, जो पौधों और जानवरों की संरक्षण स्थिति की सबसे व्यापक वैश्विक सूची है।

- लाल सूची की श्रेणियाँ किसी प्रजाति के विलुप्त होने के जोखिम को दर्शाती हैं। नौ श्रेणियाँ नीचे दी गई हैं:

- IUCN वर्ल्ड कंज़र्वेशन कांग्रेस: IUCN वर्ल्ड कंज़र्वेशन कांग्रेस जिसे प्राय: ओलंपिक ऑफ कंज़र्वेशन कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे महत्त्वपूर्ण संरक्षण कार्यक्रम है।

- यह हर चार साल में एक बार आयोजित किया जाता है, वर्ष 2025 का संस्करण अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया।

- इसका उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण करना, वैश्विक स्थिरता चुनौतियों का समाधान करना तथा मानव, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में सुधार करना है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. IUCN लाल सूची क्या है?

IUCN लाल सूची, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा अनुरक्षित एक वैश्विक डेटाबेस है जो प्रजातियों की संरक्षण स्थिति का आकलन करता है।

2. भारत की राष्ट्रीय लाल सूची मूल्यांकन पहल का उद्देश्य क्या है?

11,000 प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का मूल्यांकन करना और IUCN मानकों के अनुरूप जैव विविधता संरक्षण का समर्थन करते हुए एक राष्ट्रीय लाल सूची तैयार करना।

3. भारत में राष्ट्रीय लाल सूची मूल्यांकन को कौन-कौन से निकाय लागू कर रहे हैं?

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वन सर्वेक्षण (BSI), क्षेत्रीय वन सर्वेक्षण (ZSI) और विश्व वन्यजीव संस्थान (WII) के सहयोग से इस मूल्यांकन का नेतृत्व करता है।

4. IUCN द्वारा अब तक भारत की कितनी प्रतिशत प्रजातियों का वैश्विक स्तर पर मूल्यांकन किया गया है?

केवल 7.2% जीवों और 6.33% पौधों (शैवाल, कवक और सूक्ष्मजीवों सहित) का मूल्यांकन किया गया है, जिससे डेटा में महत्त्वपूर्ण अंतराल उजागर होता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न: निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2019)

वन्य प्राणी प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं

- नीले मीनपक्ष वाली महाशीर : कावेरी नदी

- इरावदी डॉल्फिन : चंबल नदी

- मोरचाभ (रस्टी)-चित्तीदार बिल्ली : पूर्वी घाट

उपर्युक्त में से कौन-से युग्म सही सुमेलित हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन-सा वनस्पतियों के संरक्षण की इन-सीटू विधि के लिये एक साइट नहीं है? (2011)

(a) बायोस्फीयर रिज़र्व

(b) बॉटनिकल गार्डन

(c) राष्ट्रीय उद्यान

(d) वन्यजीव अभयारण्य

उत्तर: (b)

रैपिड फायर

भारत टैक्सी

भारत अपनी तरह का पहला, सहकारी-आधारित, नागरिक-प्रथम राष्ट्रीय राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म, भारत टैक्सी लॉन्च करने के लिये तैयार है। यह समावेशी, तकनीक-सक्षम और पारदर्शी सार्वजनिक सेवाओं के डिजिटल इंडिया विज़न के अनुरूप है।

भारत टैक्सी

- सहयोग: यह पहल राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD), डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के बीच एक सहयोग है।

- उद्देश्य: इस साझेदारी का उद्देश्य भारत के लिये एक सुरक्षित, अंतर-संचालनीय और नागरिक-केंद्रित मोबिलिटी प्लेटफॉर्म तैयार करना है।

- विशेषताएँ:

- निर्बाध पहचान सत्यापन और सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिये भारत टैक्सी को डिजिलॉकर, UMANG और API सेतु के साथ एकीकृत किया जाएगा।

- यह प्लेटफॉर्म भारत सरकार के डेटा सुरक्षा मानदंडों और सुदृढ़ साइबर सुरक्षा मानकों का पालन करेगा।

- यह प्लेटफॉर्म सभी नागरिकों के लिये उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु बहुभाषी इंटरफेस और समावेशी पहुँच सुविधाएँ प्रदान करेगा।

|

और पढ़ें: राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD) |