रैपिड फायर

द्रव्य पोर्टल

आयुष मंत्रालय ने गोवा में द्रव्य पोर्टल (बहुमुखी मानदंड के लिये डिजिटाइज्ड पुनर्प्राप्ति अनुप्रयोग) शुरू किया, जो आयुर्वेदिक अवयवों और योग के सबसे व्यापक डिजिटल भंडार के निर्माण को चिह्नित करता है।

द्रव्य पोर्टल (DRAVYA Portal)

- परिचय: द्रव्य पोर्टल भारत के आयुष डिजिटल परिवर्तन में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है, जो पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक नवाचार के बीच सेतु का कार्य करता है।

- यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)-आधारित प्लेटफॉर्म आयुष ग्रिड और मंत्रालय की अन्य पहलों के साथ एकीकरण को सक्षम बनाता है ताकि भारत की समृद्ध औषधीय विरासत के अनुसंधान, विनियमन तथा वैश्विक मान्यता को मज़बूत किया जा सके।

- अपने पहले चरण में, इसका उद्देश्य एक समर्पित डेटा-एंट्री सॉफ्टवेयर के माध्यम से सटीकता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करते हुए 100 प्रमुख औषधीय पदार्थों को सूचीबद्ध करना है।

- विकसितकर्त्ता: केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (CCRAS), आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है।

- मुख्य विशेषताएँ:

- इसमें औषधीय चिकित्सा, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, औषध विज्ञान और सुरक्षा डेटा के क्षेत्र में आयुर्वेदिक पदार्थों की विस्तृत जानकारी शामिल है।

- यह नीति, अनुसंधान एवं नवाचार के लिये आयुष ग्रिड और राष्ट्रीय स्वास्थ्य डेटाबेस से जुड़कर बुद्धिमान डेटा विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है।

- यह शोधकर्त्ताओं, चिकित्सकों, विद्यार्थियों और नीति-निर्माताओं को प्रमाण-आधारित अध्ययन (Evidence-based study), औषध संहिता सामंजस्य (Pharmacopoeial harmonisation) तथा औषध प्रमाणीकरण (Drug validation) में सहयोग प्रदान करता है।

|

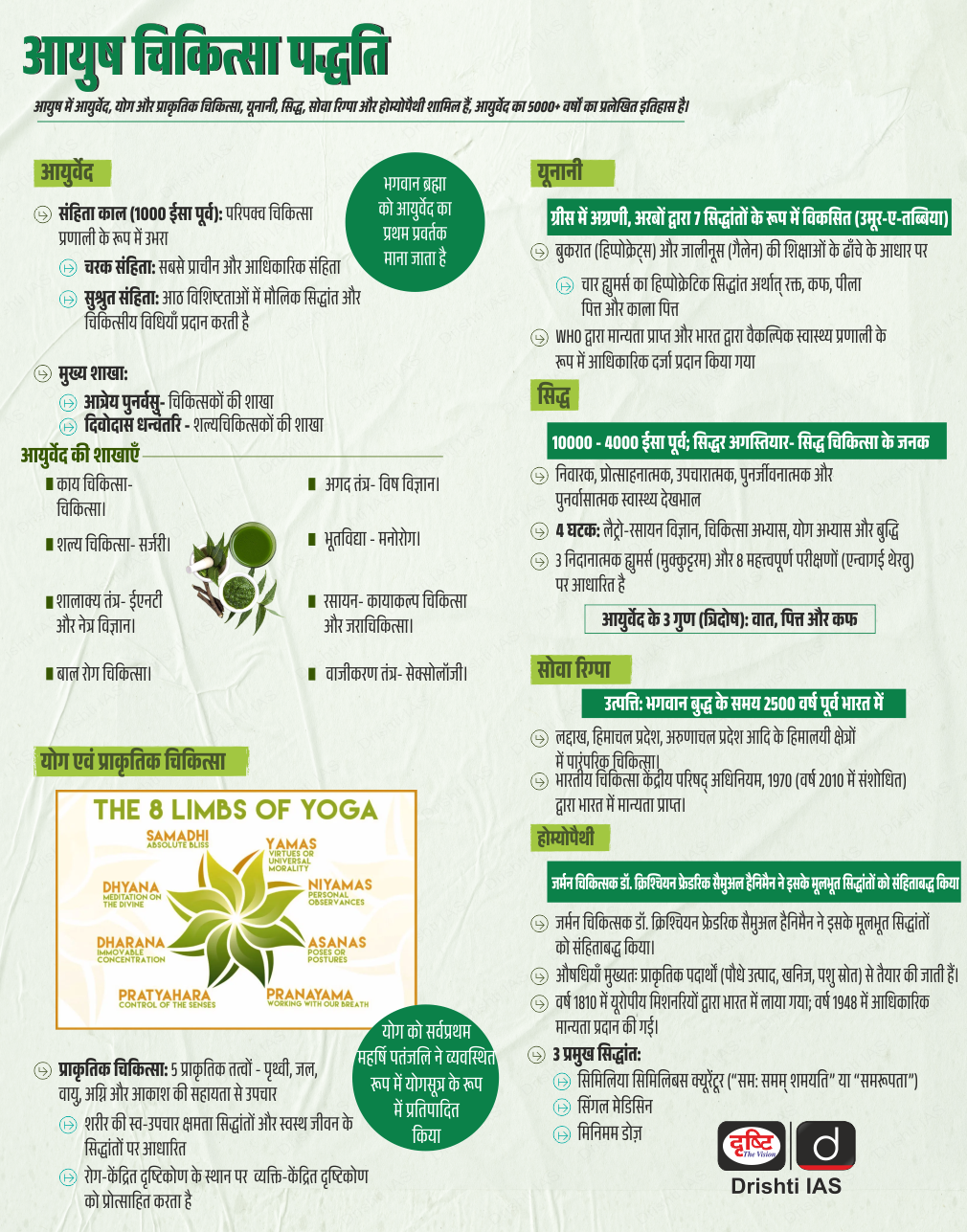

और पढ़ें: आयुष चिकित्सा पद्धति |

प्रारंभिक परीक्षा

नोबेल शांति पुरस्कार 2025

चर्चा में क्यों?

नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने वेनेज़ुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिये उनके अथक प्रयासों और तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायसंगत एवं शांतिपूर्ण संक्रमण हेतु उनके अटूट संघर्ष के लिये मारिया कोरिना मचाडो को वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया है।

नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- पुरस्कार विजेता: मारिया कोरिना मचाडो वेनेज़ुएला की एक राजनीतिज्ञ और लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्त्ता हैं, जिन्हें सत्तावाद के खिलाफ उनके साहसी रुख के लिये ‘आयरन लेडी ऑफ वेनेज़ुएला’ के रूप में जाना जाता है।

- वर्ष 1999 के बाद से, वेनेज़ुएला का शासन तानाशाही की ओर बढ़ता गया है, जो पहले एक अपेक्षाकृत स्थिर लोकतंत्र था। नागरिक गरीबी और सीमित स्वतंत्रताओं का सामना कर रहे हैं, जबकि विपक्ष निरंतर खतरों से जूझ रहा है।

- मारिया कोरिना मचाडो का योगदान: उन्होंने वर्ष 1992 में सड़क पर रहने वाले बच्चों की सहायता के लिये एटेनिया फाउंडेशन की स्थापना की और चुनावों की निगरानी करने तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान को बढ़ावा देने के लिये सुमाते (Súmate) की सह-स्थापना की।

- हिंसक प्रतिरोध के बजाय शांतिपूर्ण नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देते हुए ‘गोली की बजाय मतपत्र’ का समर्थन करके नागरिकों और विपक्षी समूहों को संगठित किया।

- खतरों के बावजूद वेनेज़ुएला में रहते हुए भी वह सत्तावादी शासन के खिलाफ मज़बूती से खड़ी रहीं और लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को एकजुट करने के लिये कार्य किये।

- वैश्विक महत्त्व: मारिया कोरिना मचाडो को वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना इस बात पर प्रकाश डालता है कि लोकतंत्र देशों के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की नींव है।

क्या आप जानते हैं?

- भारत में दो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं: मदर टेरेसा (1979) और कैलाश सत्यार्थी (2014)।

- मदर टेरेसा: पीड़ित मानवता की सहायता के लिये उनके कार्य हेतु सम्मानित।

- कैलाश सत्यार्थी: बच्चों के दमन के खिलाफ और सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिये उनके कार्य हेतु मलाला यूसुफज़ई के साथ वर्ष 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार साझा किया गया।

- उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की।

- नोबेल शांति पुरस्कार: वर्ष 1901 से नोबेल शांति पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता रहा है जो राष्ट्रों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देते हैं, स्थायी सेनाओं को कम करते हैं या शांति को आगे बढ़ाते हैं।

- शुरुआत में इसने शांति आंदोलन के अग्रदूतों को मान्यता दी, बाद में राजनेताओं, राजनयिकों और मानवीय कार्यों को भी इसमें शामिल किया गया।

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से हथियार नियंत्रण, शांति वार्ता, लोकतंत्र और मानवाधिकारों तथा अधिक शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।

- 21वीं सदी में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय खतरों से निपटने के प्रयासों पर भी विचार किया जाता है।

|

पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2025

|

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन है?

मारिया कोरिना मचाडो को वेनेज़ुएला में लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिये।

2. किन भारतीयों को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है?

मदर टेरेसा (1979) और कैलाश सत्यार्थी (2014)।

3. नोबेल शांति पुरस्कार की मुख्य श्रेणियाँ क्या हैं?

नोबेल शांति पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जो शांति को बढ़ावा देते हैं, संघर्षों का समाधान करते हैं, लोकतंत्र और मानवाधिकारों को आगे बढ़ाते हैं या वैश्विक स्थिरता तथा मानवीय कार्यों में योगदान देते हैं।

रैपिड फायर

ऑस्ट्राहिंद 2025

भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास 'ऑस्ट्राहिंद 2025' के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिये भारतीय सेना का एक दल ऑस्ट्रेलिया के लिये रवाना हुआ, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को दर्शाता है।

- युद्ध अभ्यास ऑस्ट्राहिंद: इसकी शुरुआत वर्ष 2022 में की गई थी और इसका पहला संस्करण राजस्थान के महाजन में आयोजित किया गया था।

- इसे एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में आयोजित करने की योजना है, जहाँ भारत और ऑस्ट्रेलिया में यह बारी-बारी से (एकांतरत:) आयोजित किया जाता है।

- ऑस्ट्राहिंद का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच सहयोगात्मक साझेदारी को बढ़ावा देना और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है।

- यह युद्ध अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों पर अध्याय VII के तहत शहरी और अर्द्ध-शहरी इलाकों में बहु-क्षेत्रीय अभियान आयोजित करते हुए अंतर-प्रचालनीयता को भी बढ़ावा देगा।

- भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंध: वर्ष 2020 में दोनों देशों के व्यापक रणनीतिक साझेदार बनने और वर्ष 2021 में पारस्परिक रसद सहायता समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के रक्षा संबंधों में विस्तार हुआ।

- दोनों देश मालाबार, तालिस्मन सेबर और कोप इंडिया जैसे बहुपक्षीय अभ्यासों में भी भाग लेते हैं, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतर-प्रचालकता के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

|

और पढ़ें: भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध |

प्रारंभिक परीक्षा

अंटार्कटिका में मैत्री II अनुसंधान केंद्र

चर्चा में क्यों?

वित्त मंत्रालय ने पूर्वी अंटार्कटिका में मैत्री II भारत के नए अनुसंधान स्टेशन की स्थापना के लिये सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी है।

मैत्री II क्या है?

- परिचय: मैत्री II अंटार्कटिका में भारत का आगामी और चौथा अनुसंधान केंद्र है, जिसे जनवरी 2029 तक पूरा किया जाना है।

- यह अंटार्कटिक संधि प्रणाली (ATS, 1959) के तहत भारत की दीर्घकालिक वैज्ञानिक उपस्थिति को मज़बूत करता है।

- उद्देश्य एवं आवश्यकता: इसका निर्माण पुराने मैत्री स्टेशन (1989) के स्थान पर किया जा रहा है, जिसकी मूल डिज़ाइन अवधि 10 वर्ष से अधिक हो चुकी है तथा इसमें त्रुटिपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन जैसी समस्याएँ हैं।

- नोडल एजेंसी: इस परियोजना का नेतृत्व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (NCPOR) द्वारा किया जा रहा है।

- मुख्य विशेषताएँ:

- वृहत और हरित: मूल मैत्री से बड़ा, जिसे ‘हरित अनुसंधान केंद्र’ के रूप में योजनाबद्ध किया गया है।

- नवीकरणीय ऊर्जा: इसके द्वारा गर्मियों में सौर ऊर्जा के साथ अंटार्कटिका की पवनों का उपयोग पवन ऊर्जा हेतु किया जाता है।

- उन्नत तकनीक: मानवरहित होने पर भी डेटा रिकॉर्ड करने और मुख्य भूमि भारत तक पहुँचाने के लिये स्वचालित उपकरणों से सुसज्जित।

- बेहतर बुनियादी ढाँचा: इसमें उन्नत रहने की स्थिति और बेहतर शौचालय की सुविधा है।

- महत्त्व:

- अंटार्कटिका में पृथ्वी का 75% स्वच्छ जल मौजूद है और इसकी हिम चादरों का अध्ययन समुद्र-स्तर में वृद्धि का पूर्वानुमान लगाने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- अप्रयुक्त खनिज भंडारों, समुद्री जैव विविधता और पारिस्थितिक आधार रेखाओं को समझने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- वैश्विक जलवायु और ध्रुवीय शासन चर्चाओं में भारत की भूमिका को मज़बूत करता है।

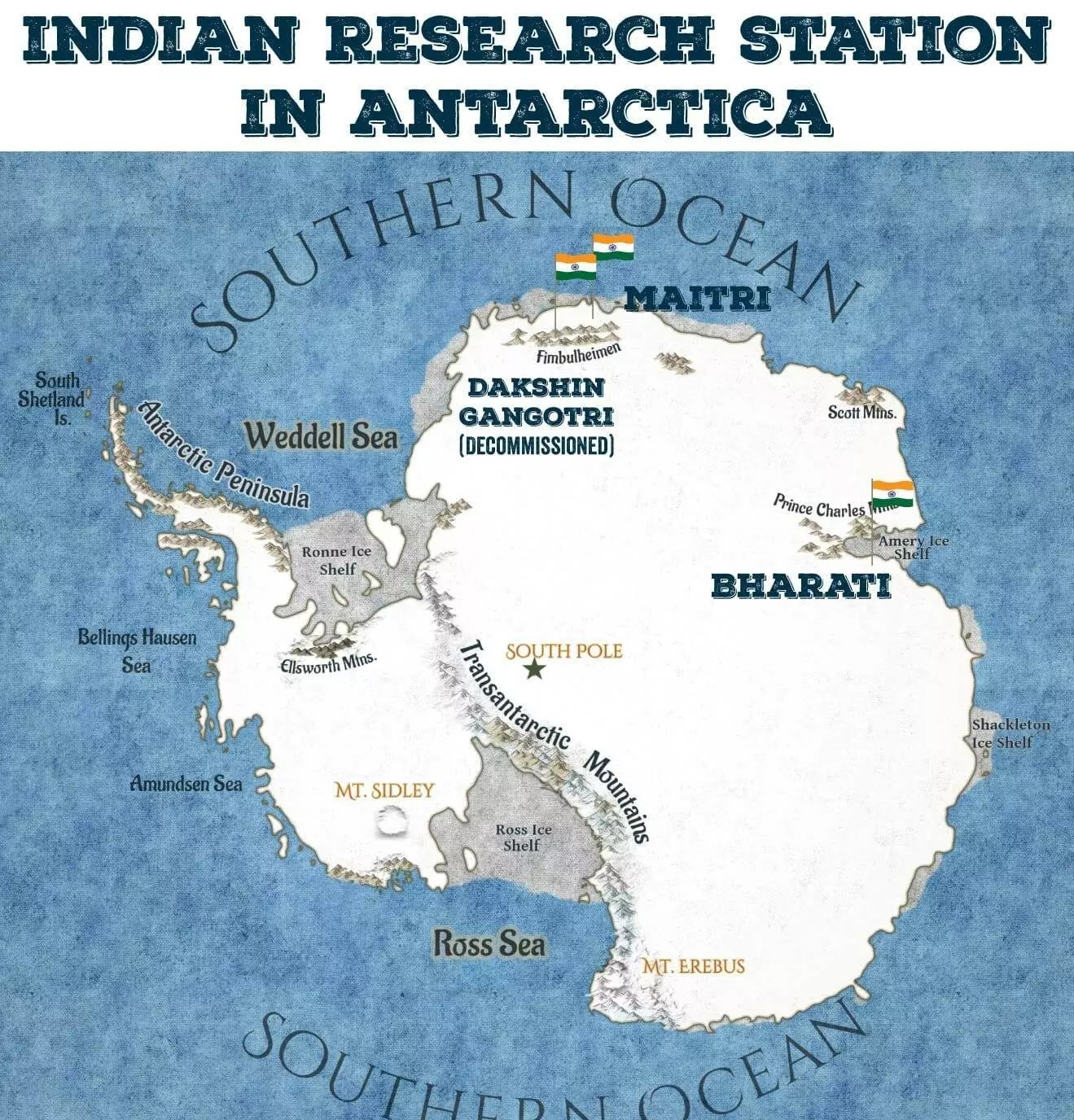

अंटार्कटिका में भारत के अन्य अनुसंधान केंद्र

- दक्षिण गंगोत्री (1983): वर्ष 1983 में भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के तहत स्थापित दक्षिण गंगोत्री, अंटार्कटिका में भारत का पहला वैज्ञानिक अनुसंधान आधार था, लेकिन यह हिम में निमग्न हो गया और वर्ष 1990 में इसे निष्क्रिय कर दिया गया।

- वैज्ञानिक अनुसंधान करने और ध्रुवीय क्षेत्र में भारत के हितों की रक्षा के लिये NCPOR के नेतृत्व में भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम वर्ष 1981 में शुरू हुआ।

- मैत्री (1989): मैत्री अंटार्कटिका में भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान स्टेशन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी।

- यह शैलमय पर्वतीय शिरमाकर मरुद्यान/ओएसिस में स्थित है और भारत ने इसके समीप एक अलवणीय झील का निर्माण किया है, जिसे प्रियदर्शिनी झील कहा जाता है।

- भारती (2012): मैत्री से लगभग 3,000 किलोमीटर पूर्व में स्थित, 'भारती' अनुसंधान केंद्र थाला फ्योर्ड और क्विल्टी खाड़ी के बीच स्थित है।

- वर्ष 2012 में क्रियान्वित, इसका डिज़ाइन कॉम्पैक्ट है और यह भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के तहत वर्ष भर वैज्ञानिक अनुसंधान को समर्थन प्रदान करता है।

क्या आप जानते हैं?

- अंटार्कटिका पाँचवाँ सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो अंटार्कटिक वृत्त के भीतर अवस्थित है और दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसका 98% भाग हिमाच्छादित है और इसमें पृथ्वी के 75% से अधिक अलवणीय जल के भंडार विद्यमान हैं।

- अंटार्कटिका में मानव की कोई मूल आबादी नहीं है और मानव उपस्थिति केवल लगभग 69 अनुसंधान केंद्रों पर वैज्ञानिक शोधकर्त्ताओं तक ही सीमित है।

- वर्ष 1959 में हस्ताक्षरित अंटार्कटिक संधि, महाद्वीप को विनियमित करने के लिये अभिकल्पित थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसका उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों और वैज्ञानिक सहयोग के लिये किया जाए, साथ ही इसके अंतर्गत क्षेत्रीय दावों को खारिज कर दिया गया था।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. मैत्री II क्या है?

मैत्री II अंटार्कटिका में भारत का चौथा अनुसंधान केंद्र है, जिसे वित्त मंत्रालय ने पूर्व के मैत्री केंद्र को प्रतिस्थापित करने के लिये स्वीकृति दी है। इसे एक आधुनिक, हरित और तकनीकी रूप से उन्नत केंद्र के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिसको जनवरी 2029 तक क्रियाशील होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2. भारत के अन्य अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र कौन-से हैं?

दक्षिण गंगोत्री (1983)- भारत का पहला केंद्र, जिसका वर्ष 1990 में समापन कर दिया गया था। मैत्री (1989)- शिरमाकर ओएसिस में स्थित, मौसमी और समग्र वर्ष के अनुसंधान में सहायक और भारती (2012)- भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के तहत निरंतर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये मैत्री के पूर्व में स्थित एक कॉम्पैक्ट केंद्र।

3. अंटार्कटिका वैश्विक जलवायु और विज्ञान के लिये क्यों महत्त्वपूर्ण है?

यह 14 मिलियन वर्ग किमी में विस्तरित है, जहाँ 98% हिम है। यह पृथ्वी के 75% से अधिक अलवणीय जल को धारण करता है, वैश्विक समुद्री धाराओं को संचालित करता है और जलवायु को नियंत्रित करता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. कभी-कभी खबरों में दिखने वाला शब्द 'इंडार्क' (IndARC) का नाम है: (2015)

(a) भारतीय रक्षा में शामिल किया गया एक स्वदेशी रूप से विकसित रडार प्रणाली

(b) हिंद महासागर रिम के देशों को सेवाएँ प्रदान करने के लिये भारत का उपग्रह

(c) अंटार्कटिक क्षेत्र में भारत द्वारा स्थापित एक वैज्ञानिक प्रतिष्ठान

(d) आर्कटिक क्षेत्र का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने के लिये पानी के नीचे भारत की वेधशाला

उत्तर: (d)