प्रारंभिक परीक्षा

अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2025

चर्चा में क्यों?

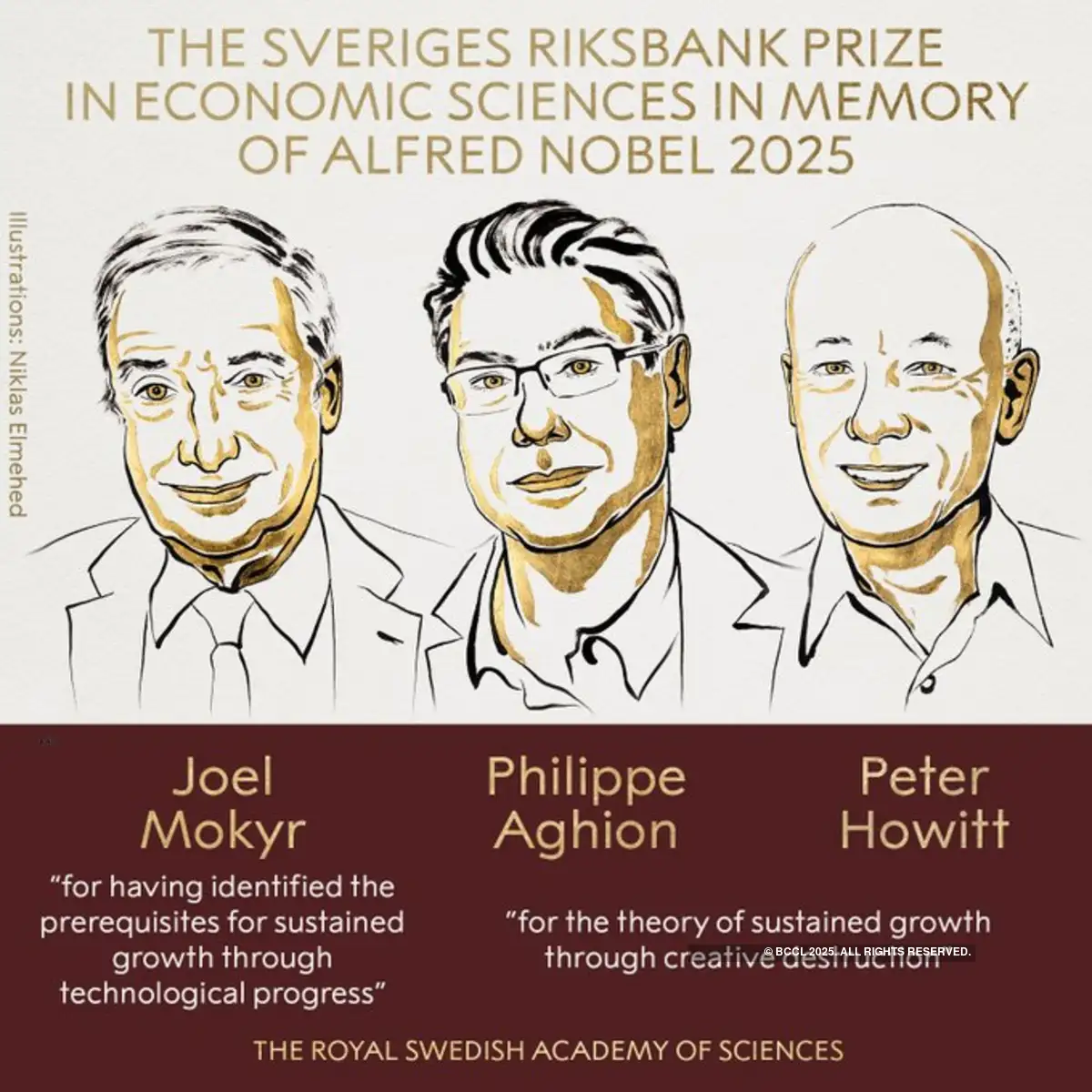

अर्थशास्त्र में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से जोएल मोकिर (नीदरलैंड), फिलिप अघियन (पेरिस) और पीटर हॉविट (कनाडा) को प्रदान किया गया है। उन्होंने नवाचार-प्रेरित आर्थिक वृद्धि की व्याख्या की और यह समझाया कि समाज के विकास को बनाए रखने के लिये ठहराव (Stagnation) का किस प्रकार मुकाबला करना चाहिये।

अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2025 की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

- विजेता और मुख्य योगदान:

- पुरस्कार की आधी राशि जोएल मोकीर को मिलेगी, जिन्होंने तकनीकी प्रगति के माध्यम से स्थायी आर्थिक वृद्धि के लिये आवश्यक शर्तों की पहचान की।

- मोकीर ने पुराने डेटा का उपयोग करके यह स्पष्ट किया कि निरंतर तकनीकी नवाचार सतत् आर्थिक विकास के लिये क्यों आवश्यक है।

- बाकी आधी राशि फिलिप अघियन और पीटर हॉविट को संयुक्त रूप से दी जाएगी, जिन्होंने ‘क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन’ के ज़रिये विकास का सिद्धांत दिया।

- अघियन और हॉविट ने एक गणितीय मॉडल विकसित किया जो ‘क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन’ को बताता है, जिसमें नए उत्पाद और तकनीकें पुरानी तकनीकों की जगह ले लेते हैं, जिससे आर्थिक विस्तार को बढ़ावा मिलता है।

- पुरस्कार की आधी राशि जोएल मोकीर को मिलेगी, जिन्होंने तकनीकी प्रगति के माध्यम से स्थायी आर्थिक वृद्धि के लिये आवश्यक शर्तों की पहचान की।

- रिसर्च का महत्त्व:

- यह कार्य यह समझाता है कि पिछले दो शताब्दियों में वैश्विक स्तर पर निरंतर आर्थिक विकास क्यों हुआ, जिससे जीवन स्तर और वैश्विक कल्याण में सुधार हुआ।

- यह इस धारणा को चुनौती देता है कि आर्थिक विकास स्वतः होता है और यह रेखांकित करता है कि प्रगति अत्यंत संवेदनशील होती है तथा उसे बनाए रखने के लिये नवाचार-प्रेरित तंत्रों को सतत् रूप से सक्रिय रखना आवश्यक है।

- निहितार्थ और नीतिगत अंतर्दृष्टियाँ:

- उनकी रिसर्च से यह स्पष्ट होता है कि यूरोप जैसे क्षेत्रों के लिये प्रतिस्पर्द्धा को सक्रिय औद्योगिक नीति के साथ जोड़ना आवश्यक है, जैसा कि अमेरिका और चीन की नीतियों से लिया जा सकता है।

- यह सिद्धांत इस तर्क पर ज़ोर देता है कि निरंतर समृद्धि के लिये अर्थव्यवस्थाओं को सतत् नवाचार और अनुकूलन को प्रोत्साहित करना चाहिये।

क्या आप जानते हैं?

- अमर्त्य सेन (1998): कल्याण अर्थशास्त्र, गरीबी और मानव विकास पर अपने कार्य के लिये अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। उन्होंने इस तर्क पर बल दिया कि केवल आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं है तथा वास्तविक विकास के लिये क्षमताओं, अधिकारों और स्वतंत्रताओं पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।

- अभिजीत बनर्जी (2019): एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। उन्हें वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिये प्रयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने और सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों के मूल्यांकन हेतु यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण (Randomized Controlled Trials - RCTs) की पद्धति शुरू करने के लिये सम्मानित किया गया।

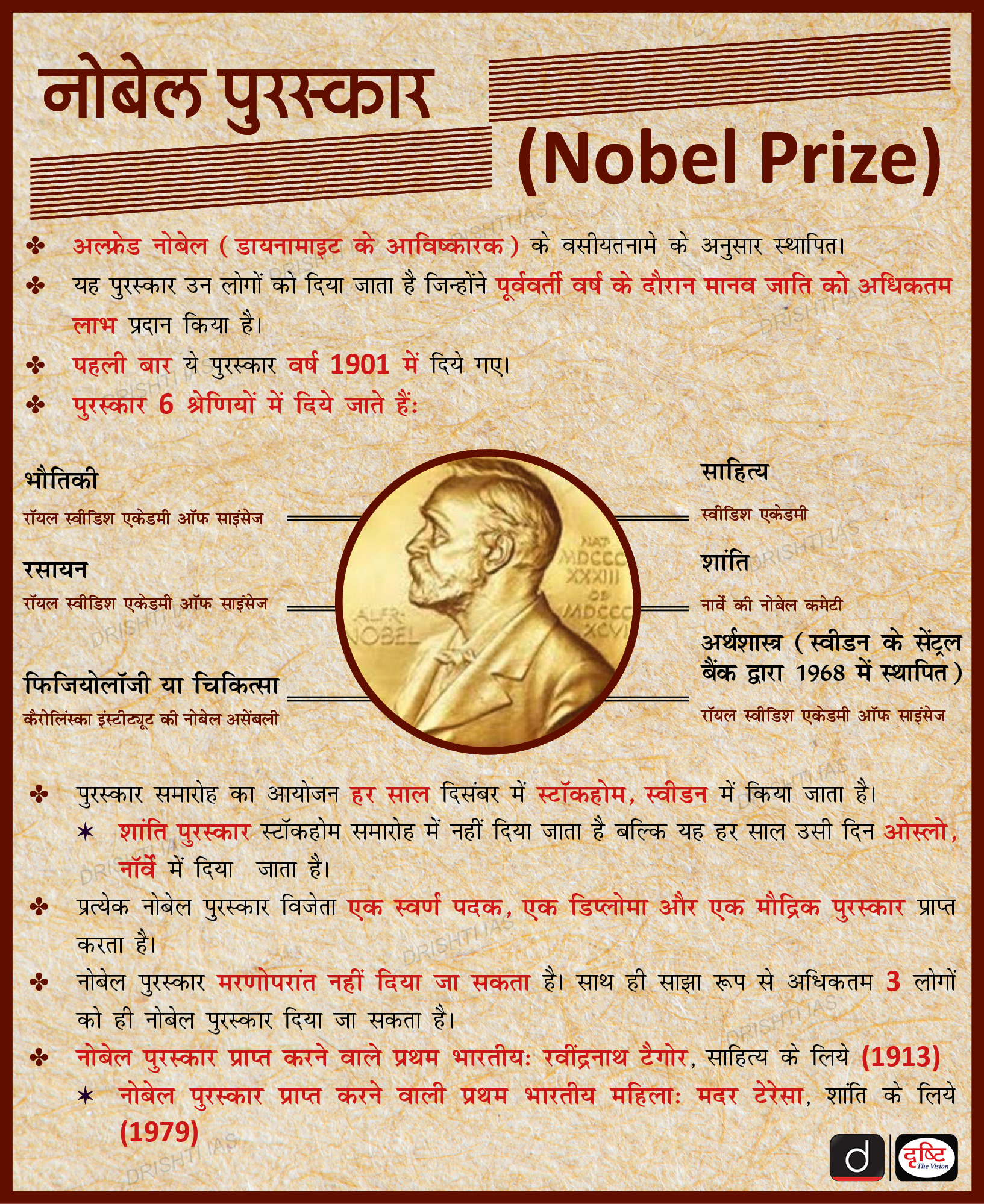

- अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार: वर्ष 1968 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक स्वेरिग्स रिक्सबैंक (Sveriges Riksbank) ने अपनी 300वीं वर्षगाँठ पर ‘अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र का पुरस्कार’ स्थापित किया। यह पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन को दी गई एक विशेष राशि से वित्तपोषित है।

- यह रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज़ द्वारा प्रदान किया जाता है और यह मूल नोबेल पुरस्कारों के समान सिद्धांतों का पालन करता है तथा इसका मौद्रिक मूल्य भी समान है।

पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: नोबेल शांति पुरस्कार 2025

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

1. अर्थशास्त्र में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला?

जोएल मोकिर, फिलिप अघियन और पीटर हॉविट।

2. अर्थशास्त्र में वर्ष 2025 की नोबेल-विनिंग रिसर्च का मुख्य योगदान क्या है?

नवाचार-प्रेरित आर्थिक विकास, सतत् वृद्धि के पीछे वैज्ञानिक-तकनीकी समन्वय और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के सिद्धांत को समझाता है।

3. यह रिसर्च आर्थिक विकास के लिये नीतिगत अंतर्दृष्टियाँ कैसे प्रदान करता है?

यह प्रतिस्पर्द्धा, औद्योगिक नीति और सतत् नवाचार की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

रैपिड फायर

चोरी हो चुकी सांस्कृतिक वस्तुओं का आभासी संग्रहालय

यूनेस्को ने चुराई गई सांस्कृतिक वस्तुओं का एक आभासी संग्रहालय शुरू किया है, जो एक डिजिटल मंच है जिसका उद्देश्य समुदायों को उनकी चुराई हुई विरासत से पुनः जोड़ना और सांस्कृतिक कलाकृतियों की अवैध तस्करी पर रोक लगाना है।

- परिचय: इसे MONDIACULT 2022 सम्मेलन में घोषित किये जाने के तीन वर्ष बाद, सांस्कृतिक नीतियों और सतत् विकास पर विश्व सम्मेलन (MONDIACULT 2025) में लॉन्च किया गया था।

- MONDIACULT 194 यूनेस्को सदस्य देशों का एक मंत्रिस्तरीय मंच है जो वैश्विक सांस्कृतिक एजेंडा निर्धारित करता है, जिसका आयोजन यूनेस्को द्वारा किया जाता है और जिसकी मेज़बानी स्पेन द्वारा की जाती है।

- उद्देश्य: इस पहल का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, सांस्कृतिक संपत्ति की पुनर्प्राप्ति में सहयोग देना तथा विशेष रूप से उपनिवेशवाद से जुड़ी सांस्कृतिक वस्तुओं की अवैध तस्करी का मुकाबला करना है, ताकि इन वस्तुओं को अंततः उनके वास्तविक उत्तराधिकारी को लौटाया जा सके।

- विशेषताएँ: इसमें 46 देशों से लगभग 240 गुम वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें AI-जनरेटेड 3D मॉडल और इंटरैक्टिव एक्सेस का उपयोग किया गया है तथा वस्तुओं के वापस आने पर इनकी संख्या में कमी आने की उम्मीद है।

- प्रदर्शित भारतीय कलाकृतियाँ:

- छत्तीसगढ़ के पाली स्थित महादेव मंदिर से प्राप्त नटराज की आकृति (9वीं शताब्दी की बलुआ पत्थर की मूर्ति), जो शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करती है।

- तीन मुखों, चार भुजाओं वाली ब्रह्मा की मूर्ति, ललितासन में बैठी हुई, जो सृजन और ज्ञान का प्रतीक है।

- महत्त्व: यह विरासत संरक्षण का समर्थन करता है, स्रोत समुदायों को शामिल करता है, भौतिक प्रत्यावर्तन के लिये एक डिजिटल विकल्प प्रदान करता है और संरक्षण के बिना औपनिवेशिक शोषण हेतु क्षतिपूर्ति के रूप में कार्य करता है।

|

और पढ़ें: भारत में लुप्त पुरावशेषों का खतरा |

प्रारंभिक परीक्षा

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI) लक्ष्य नियम

चर्चा में क्यों?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने औद्योगिक उत्सर्जन को कम करने के लिये पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI) लक्ष्य नियम, 2025 को अधिसूचित किया है।

GEI लक्ष्य नियम, 2025 क्या हैं?

- परिचय: GEI नियम उत्पाद के प्रति इकाई उत्पादन (जैसे प्रति टन सीमेंट या एल्युमिनियम) उत्सर्जित होने वाले ग्रीनहाउस गैसों (GHGs) की मात्रा पर कानूनी सीमा निर्धारित करते हैं।

- इसका उद्देश्य भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS), 2023 को क्रियान्वित करना है तथा पेरिस समझौते 2015 के तहत देश की जलवायु प्रतिबद्धताओं को मज़बूत करना है।

- प्रमुख विशेषताएँ:

- नियमों में एल्युमीनियम, सीमेंट, क्लोर-क्षार तथा लुगदी और कागज उद्योगों के लिये

- विशिष्ट GHG उत्सर्जन सीमा (प्रति टन उत्पाद में CO2 समतुल्य टन में) निर्धारित की गई है।

- वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लिये कुल 282 औद्योगिक इकाइयों को इन लक्ष्यों का अनुपालन करना होगा।

- उत्सर्जन तीव्रता को tCO 2e (टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य) के रूप में मापा जाता है, जो एक मानक इकाई है जो केवल CO2 ही नहीं, बल्कि सभी ग्रीनहाउस गैसों की वैश्विक वार्मिंग क्षमता को ध्यान में रखती है।

- अनुपालन तंत्र: यह प्रणाली व्यापार योग्य ऋण प्रणाली के माध्यम से उत्सर्जन को कम करने के लिये बाज़ार-संचालित प्रोत्साहन बनाने हेतु डिज़ाइन की गई है।

- कार्बन क्रेडिट: जो उद्योग अपने उत्सर्जन को निर्धारित लक्ष्य से कम कर देंगे, उन्हें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र मिलेगा।

- गैर-अनुपालन के लिये दंड: जो उद्योग अपने लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहते हैं, उनके पास दो विकल्प हैं:

- अपनी कमी को पूरा करने के लिये घरेलू बाज़ार से कार्बन क्रेडिट खरीना।

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगाए गए पर्यावरण क्षतिपूर्ति दंड का सामना करना।

- महत्त्व:

- कार्बन बाज़ार का संचालन: कार्बन क्रेडिट का व्यापार घरेलू कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) पर किया जा सकता है, जिससे कार्बन कटौती के लिये एक वित्तीय बाज़ार का निर्माण होगा।

- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करना: यह पेरिस समझौते के तहत भारत की उस प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष समर्थन करता है जिसके तहत उसने वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने का संकल्प लिया है।

- PAT योजना से विकास: यह पहल केवल ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे आगे बढ़कर कार्बन क्रेडिट के व्यापार के लिये एक औपचारिक घरेलू बाज़ार ढाँचा स्थापित करती है, जिससे यह पूर्व की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT) योजना का उन्नत रूप बन जाती है।

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना, 2023

- परिचय: कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) एक बाज़ार-आधारित तंत्र है, जो ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन का मूल्य निर्धारण करने और कार्बन क्रेडिट के व्यापार को सक्षम बनाकर भारत के डिकार्बोनाइज़ेशन (कार्बन-मुक्ति) प्रयासों को सशक्त बनाता है।

- ढाँचा: CCTS दो प्रमुख तंत्रों के माध्यम से कार्बन मूल्य निर्धारण को लागू करता है—

- अनुपालन तंत्र: इसमें ऊर्जा-गहन उद्योगों को क्षेत्र-विशिष्ट GHG लक्ष्यों को पूरा करना अनिवार्य है। जो उद्योग अपने लक्ष्यों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, उन्हें कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र (CCC) प्राप्त होते हैं, जबकि लक्ष्य पूरा न करने वाले उद्योगों को ये क्रेडिट खरीदने पड़ते हैं।

- ऑफसेट तंत्र (Offset Mechanism): यह स्वैच्छिक संस्थाओं को उत्सर्जन में कमी करके कार्बन क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति प्रदान करता है।

- अनुपालन तंत्र: इसमें ऊर्जा-गहन उद्योगों को क्षेत्र-विशिष्ट GHG लक्ष्यों को पूरा करना अनिवार्य है। जो उद्योग अपने लक्ष्यों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, उन्हें कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र (CCC) प्राप्त होते हैं, जबकि लक्ष्य पूरा न करने वाले उद्योगों को ये क्रेडिट खरीदने पड़ते हैं।

- पर्यवेक्षण: इस योजना की निगरानी कई सरकारी संस्थाओं द्वारा की जाती है, जिनमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) और भारतीय कार्बन बाज़ार के लिये राष्ट्रीय संचालन समिति (NSCICM) शामिल हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये (2023)

कथन- I: ऐसी संभावना है कि कार्बन बाज़ार, जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन बन जाए।

कथन- II: कार्बन बाज़ार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं।

उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है।

(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है।

(c) कथन-I सही है किंतु कथन-II गलत है।

(d) कथन-I गलत है किंतु कथन-II सही है।

उत्तर: (b)

प्रश्न. कार्बन क्रेडिट की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न हुई है? (2009)

(a) पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो डी जनेरियो

(b) क्योटो प्रोटोकॉल

(c) मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल

(d) जी-8 शिखर सम्मेलन, हेलीजेंडम

उत्तर: (b)

रैपिड फायर

चूना पत्थर पूर्णतः प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत

खान मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर चूना पत्थर को पूर्णतः प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है। जिससे पहले कि अंतिम उपयोग के आधार पर गौण खनिज के रूप में वर्गीकरण समाप्त हो गया है तथा व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिला है।

- इससे पहले चूना पत्थर को पहले अंतिम उपयोग के आधार पर गौण खनिज के साथ-साथ प्रमुख खनिज के रूप में भी वर्गीकृत किया गया था।

- चूना पत्थर: यह एक अवसादी चट्टान है, जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट (CaCO₃) से बनी होती है, जिसमें कभी-कभी डोलोमाइट, मिट्टी, लौह कार्बोनेट, फेल्डस्पार, पाइराइट और क्वार्ट्ज भी होते हैं।

- अधिकांश चूना पत्थरों की बनावट दानेदार होती है, जिसमें सूक्ष्म से लेकर दृश्यमान शैल टुकड़ों तक के कण शामिल हैं।

- महत्त्व: चूना पत्थर (Limestone) जीवाश्मों से समृद्ध होता है, जिससे पृथ्वी के इतिहास के अध्ययन में सहायता मिलती है तथा यह उर्वरकों के लिये फॉस्फेट का एक प्रमुख स्रोत भी है।

- 900-1000°C तक गर्म करने पर, चूना पत्थर चूना उत्पन्न करता है, जिसका व्यापक रूप से काँच निर्माण, कृषि और विभिन्न उद्योगों में उपयोग किया जाता है, जबकि कुछ किस्मों का उपयोग फर्श, आवरण और स्मारकों के लिये भवन निर्माण पत्थरों के रूप में किया जाता है।

- चूना पत्थर को एक प्रमुख खनिज के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने से उद्योगों में इसका मुक्त उपयोग संभव हो जाता है, जिससे उत्पादन, रोज़गार और समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।

प्रमुख और गौण खनिज

- प्रमुख खनिज वे हैं जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) की अनुसूची में सूचीबद्ध हैं, जिनमें आमतौर पर कैल्साइट, मिट्टी, कोयला, क्वार्ट्ज और अन्य शामिल हैं तथा आमतौर पर बड़े पैमाने पर औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग किये जाते हैं।

- एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत राज्य सरकारों द्वारा तैयार किये गए लघु खनिज रियायत नियमों के तहत परिभाषित लघु खनिजों में मुख्य रूप से निर्माण और लघु उद्योगों में उपयोग की जाने वाली निम्न मूल्य की सामग्रियाँ शामिल हैं।

- इनमें भवन निर्माण के लिये पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी और सजावटी पत्थर जैसे संसाधन शामिल हैं।

- इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार द्वारा गौण खनिज के रूप में अधिसूचित अन्य खनिज भी इस श्रेणी में शामिल हैं।

|

और पढ़ें: खान और खनिज संशोधन विधेयक, 2025 |

रैपिड फायर

विशाखापत्तनम में गूगल का AI हब

गूगल विशाखापत्तनम में भारत का पहला गीगावाट-स्केल डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हब बना रहा है, जिससे आंध्र प्रदेश के डिजिटल तथा आर्थिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।

- पाँच वर्षों (2026–2030) में लगभग 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का यह निवेश गूगल का अब तक का भारत में सबसे बड़ा निवेश है और यह भारत सरकार के विकसित भारत विज़न के अनुरूप है, जो AI-प्रेरित सेवाओं के विस्तार को तीव्र करने का लक्ष्य रखता है।

- इस परियोजना से 10,000 करोड़ रुपए की राजस्व आय की उम्मीद है, जो राज्य की GDP और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगा तथा वैश्विक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की स्थिति को मज़बूत करेगा।

- डेटा सेंटर: यह एक ऐसी सुविधा है जिसमें एप्लीकेशन और डेटा को स्टोर करने, मैनेज करने तथा डिलीवर करने के लिये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। शुरू में ऑन-प्रिमाइसेस और निजी स्वामित्व वाले डेटा सेंटर, अब क्लाउड एवं हाइपरस्केल फैसिलिटी में बदल गए हैं जो कई क्लाइंट को सर्विस देते हैं।

- भारत की आर्थिक वृद्धि में डेटा सेंटरों का महत्त्व: डेटा सेंटर भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये क्लाउड सेवाओं, AI, मशीन लर्निंग (ML) और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ई-कॉमर्स, बैंकिंग तथा सोशल मीडिया को संचालित करते हैं।

- ये स्वास्थ्य, वित्त और सरकारी क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण अवसंरचना का समर्थन करते हैं, साथ ही रोज़गार सृजन, निवेश तथा समग्र आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देते हैं।