अंतर्राष्ट्रीय संबंध

गाज़ा संघर्ष को समाप्त करने के लिये अमेरिका की व्यापक योजना

- 04 Oct 2025

- 62 min read

प्रिलिम्स के लिये: गाज़ा पट्टी, हमास, भूमध्य सागर, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा, चाबहार बंदरगाह, हाइफा बंदरगाह।

मेन्स के लिये: अमेरिकी राष्ट्रपति ने 20 सूत्री गाज़ा शांति योजना का अनावरण किया, जिसका शीर्षक है “गाज़ा संघर्ष को समाप्त करने के लिये व्यापक योजना” जिसका उद्देश्य क्षेत्र को स्थिर करना, हमास को निरस्त्र करना और गाज़ा पट्टी का पुनर्निर्माण करना है।

चर्चा में क्यों?

अमेरिकी राष्ट्रपति ने “गाज़ा संघर्ष को समाप्त करने के लिये व्यापक योजना” शीर्षक से 20 सूत्रीय गाज़ा शांति पहल की घोषणा की, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में स्थिरता स्थापित करना, हमास का निरस्त्रीकरण करना और गाज़ा पट्टी का पुनर्निर्माण सुनिश्चित करना है।

- हालाँकि हमास ने अब तक इस योजना को स्वीकृति नहीं दी है, लेकिन कई अरब देशों ने इसका स्वागत किया है। यह पहल क्षेत्रीय स्थिरता और भारतीय हितों—दोनों के लिये ही महत्त्वपूर्ण प्रभाव रखती है।

अमेरिका की गाज़ा शांति पहल की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- हमास का निरस्त्रीकरण और आत्मसमर्पण: इस योजना का मुख्य लक्ष्य हमास का निरस्त्रीकरण करना और गाज़ा को आतंक-मुक्त क्षेत्र बनाना है। हमास के सदस्यों को शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व या जॉर्डन, मिस्र, कतर और ईरान जैसे देशों में सुरक्षित मार्ग के लिये माफी मिलेगी तथा गाज़ा निवासियों को ज़बरन बेदखल नहीं किया जाएगा।

- अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल: फिलिस्तीनी पुलिस को प्रशिक्षित करने और गाज़ा को सुरक्षित करने के लिये एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (ISF) तैनात किया जाएगा।

- इज़रायली रक्षा बल (ISF) सहमत लक्ष्यों के आधार पर पीछे हटेंगे तथा केवल एक "सुरक्षा परिधि" - एक संभावित बफर जोन को तब तक बनाए रखेंगे जब तक कि खतरा निष्प्रभावी न हो जाए।

- एक नया शासन ढाँचा: गाज़ा का शासन एक अस्थायी “प्रौद्योगिक, गैर-राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति” द्वारा किया जाएगा, जिसकी निगरानी एक अंतरराष्ट्रीय “बोर्ड ऑफ पीस” (Board of Peace) करेगा, जिसकी अध्यक्षता स्वयं डोनाल्ड ट्रम्प करेंगे।

- मानवीय सहायता और बंधक विनिमय: योजना में मानवीय सहायता में त्वरित वृद्धि का प्रावधान है, ताकि गाज़ा के बुनियादी ढाँचे का पुनर्निर्माण किया जा सके।

- इसके साथ ही बंधक-कैदी विनिमय समझौता भी प्रस्तावित है — इज़रायल की स्वीकृति के 72 घंटे के भीतर सभी बंधकों की रिहाई होगी, जिसके बदले फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाएगा।

- क्षेत्रीय गारंटी: कतर, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई मुस्लिम और अरब देशों ने इस योजना का संयुक्त रूप से स्वागत किया है, जिससे इसके पालन और क्षेत्रीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिये मज़बूत क्षेत्रीय समर्थन प्राप्त हुआ है।

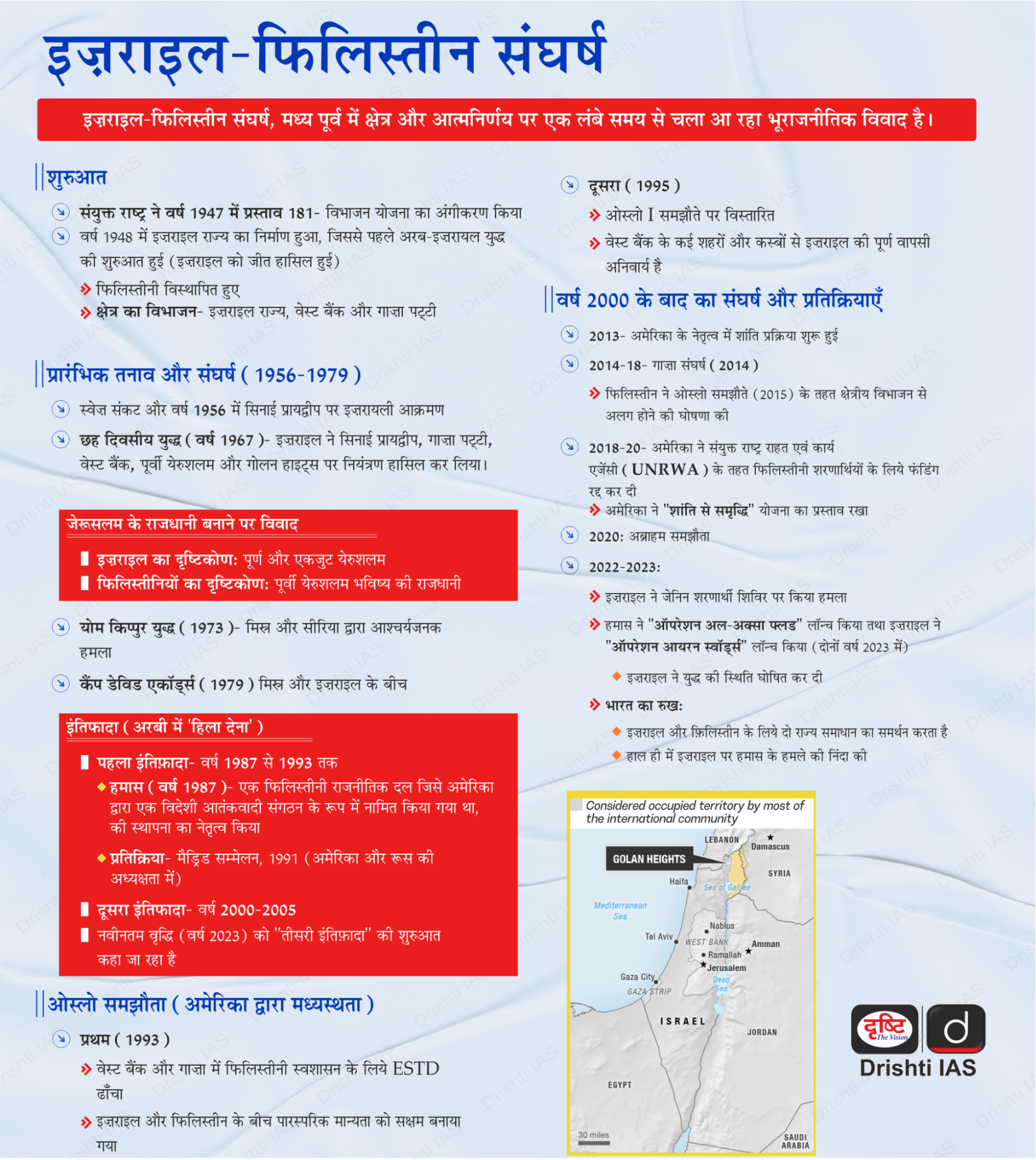

इज़रायल-गाज़ा संघर्ष

- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- बाल्फोर घोषणा (1917): ब्रिटेन द्वारा जारी इस घोषणा में फ़िलिस्तीन में यहूदी मातृभूमि की स्थापना का समर्थन किया गया था, जिससे वहाँ के यहूदी अल्पसंख्यक और अरब बहुसंख्यक के बीच तनाव बढ़ गया।

- इज़रायल का गठन(1948): संयुक्त राष्ट्र के 1947 के विभाजन प्रस्ताव के बाद यहूदियों ने इज़रायल की स्वतंत्रता की घोषणा की। अरब देशों ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप कई युद्ध हुए।

- 1967 मध्य पूर्व युद्ध: इस युद्ध में इज़रायल ने वेस्ट बैंक, गाज़ा पट्टी और पूर्वी येरुशलम पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, जिससे लगभग दस लाख फिलिस्तीनियों पर प्रभाव पड़ा।

- योम किप्पुर युद्ध (1973): इस युद्ध के बाद कैम्प डेविड समझौता (1978) हुआ, जिसके तहत मिस्र इज़रायल को मान्यता देने वाला पहला अरब देश बना। इसके बदले इज़रायल ने वर्ष 1979 में सीनाई प्रायद्वीप मिस्र को लौटा दिया, लेकिन वेस्ट बैंक पर अपना नियंत्रण बनाए रखा।

- स्थान: गाज़ा पट्टी पश्चिम एशिया में एक सघन आबादी वाला तटीय क्षेत्र है, जिसकी लंबाई लगभग 41 किमी और चौड़ाई 10 किमी है, जो भूमध्य सागर के किनारे स्थित है।

- इसकी सीमा उत्तर और पूर्व में इज़रायल तथा दक्षिण-पश्चिम में मिस्र से लगती है।

- इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष में गाज़ा की भूमिका: रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में, गाज़ा पट्टी इज़रायल-फिलिस्तीनी संघर्ष के केंद्र में बनी हुई है, जो निरंतर मानवीय, राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रही है।

- संयुक्त राष्ट्र ने इज़रायल-हमास संघर्ष में तीव्र वृद्धि, व्यापक विस्थापन और मानवीय तथा वाणिज्यिक खाद्य आपूर्ति पर गंभीर प्रतिबंधों के बाद गाज़ा में आधिकारिक तौर पर अकाल की घोषणा की है।

इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत की नीति क्या रही है?

- फिलिस्तीन के लिये ऐतिहासिक समर्थन: भारत उन पहले गैर-अरब देशों में से एक था जिसने 1974 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO) को फिलिस्तीनी जनता का एकमात्र वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी। इसके बाद वर्ष 1988 में भारत ने फिलिस्तीन राज्य को भी आधिकारिक मान्यता प्रदान की।

- "टू-स्टेट सोल्यूशन": भारत लगातार एक वार्ताकृत "टू-स्टेट सोल्यूशन" का समर्थन करता रहा है, जिसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर एक स्वतंत्र, संप्रभु और व्यवहार्य फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना का पक्ष लिया गया है, जो इज़राइल के साथ समानांतर रूप से अस्तित्व में हो। यह नीति संयुक्त राष्ट्र में भारत के मतदान पैटर्न में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

- डी-हाइफनेशन नीति: भारत ने जानबूझकर एक ऐसी संतुलित कूटनीतिक नीति अपनाई है, जिसमें इज़रायल और फिलिस्तीन के साथ संबंधों को अलग और स्वतंत्र रूप से विकसित किया जाता है — न कि इसे एक शून्य-योग समीकरण के रूप में देखा जाए, जहाँ एक पक्ष के समर्थन का अर्थ दूसरे का विरोध हो।

- निरंतर कूटनीतिक समर्थन: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) दोनों में फिलिस्तीन के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया है।

- भारत ने 2011 में यूनेस्को (UNESCO) में फिलिस्तीन की सदस्यता के पक्ष में मतदान किया था तथा फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA) को भी आर्थिक सहयोग प्रदान किया है।

- विकासात्मक सहयोग: भारत ने अब तक 141 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है, जिसमें पैलेस्टाइन-इंडिया टेक्नो पार्क और गाज़ा में जवाहरलाल नेहरू सेकेंडरी स्कूल्स जैसी परियोजनाएँ शामिल हैं।

- भारत ने यासिर अराफात चौक (Yasser Arafat Square) के पुनर्वास और नाबलुस में सौर ग्रिड प्रणाली (Solar Grid System) जैसी त्वरित प्रभाव परियोजनाएँ (Quick Impact Projects – QIPs) भी शुरू की हैं।

- भारत के लिये सामरिक महत्त्व: इज़रायल और फिलिस्तीन के साथ भारत का जुड़ाव, क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देते हुए, मध्य पूर्व के साथ उसकी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक संबंधों को मज़बूत करता है।

निष्कर्ष:

अमेरिका की 20-सूत्रीय गाज़ा शांति योजना, यदि सफलतापूर्वक लागू की जाती है, तो क्षेत्र में स्थिरता ला सकती है, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है और भारत के ऊर्जा एवं आर्थिक हितों को मज़बूत कर सकती है। हालाँकि, हमास की स्वीकृति, ईरान का बहिष्कार और पाकिस्तान की भागीदारी जैसी चुनौतियाँ रणनीतिक अनिश्चितताएँ उत्पन्न करती हैं। भारत को अपनी दीर्घकालिक परियोजनाओं और रणनीतिक हितों की रक्षा के लिये क्षेत्रीय गतिशीलता को सावधानीपूर्वक समझना होगा।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारत के सामरिक, आर्थिक और प्रवासी हितों के लिये गाज़ा शांति पहल के निहितार्थों का परीक्षण कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. गाज़ा शांति योजना क्या है?

यह ट्रम्प द्वारा गाज़ा को स्थिर करने, हमास का निरस्त्रीकरण करने, बुनियादी ढाँचे का पुनर्निर्माण करने और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये दिया गया 20-सूत्रीय अमेरिकी प्रस्ताव है।

2. गाज़ा में अंतर्राष्ट्रीय सेनाएँ क्या भूमिका निभाएंगी?

एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (आईएसएफ) फिलिस्तीनी पुलिस को प्रशिक्षित करेगा, गाज़ा को सुरक्षित करेगा तथा आईडीएफ की वापसी की निगरानी करेगा।

3. इस योजना के तहत गाज़ा पर किस प्रकार शासन किया जाएगा?

ट्रम्प की अध्यक्षता वाले शांति बोर्ड की देखरेख में एक तकनीकी, गैर-राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति अस्थायी रूप से गाज़ा का संचालन करेगी।

प्रश्न. “भारत के इज़रायल के साथ संबंधों ने हाल ही में एक ऐसी गहराई और विविधता हासिल की है, जिसकी पुनर्वापसी नहीं की जा सकती है।” विवेचना कीजिये। (मुख्य परीक्षा- 2018)