प्रारंभिक परीक्षा

टोपरा कलाँ में लौह युगीन बस्ती

चर्चा में क्यों?

हरियाणा के तोपरा कलाँ गाँव से लगभग 1500 ईसा पूर्व के मानव बस्तियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं।

- यह काल, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता (कांस्य युग) (3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व) से लौह युग (लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व) में संक्रमण का समय दर्शाता है।

टोपरा कलाँ में खोजे गए प्रमुख पुरातात्त्विक साक्ष्य क्या हैं?

- तोपरा कलाँ गाँव: तोपरा कलाँ गाँव, दिल्ली-तोपरा अशोक स्तंभ का मूल स्थल है, जिस पर मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख अंकित हैं।

- 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे राष्ट्रीय राजधानी में स्थानांतरित किया गया था।

- यह प्राचीन बौद्ध गतिविधियों से जुड़ा हुआ है जैसा कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम और ह्वेनत्सांग द्वारा प्रलेखित किया गया है, जो मौर्य काल (322-185 ईसा पूर्व) में इसके महत्त्व पर प्रकाश डालता है।

- खोजे गए प्रमुख पुरातात्त्विक साक्ष्य:

- कलाकृतियाँ: चित्रित धूसर मृद्भांड (PGW), मुहर लगे हुए मृद्भांड, ढली हुई ईंटें, मनके, तथा ब्लैक-एंड-रेड वेयर जैसे विभिन्न प्रकार के मृद्भांड, जो उत्तर भारत के उत्तर कांस्य युग और प्रारंभिक लौह युग की सांस्कृतिक अवस्थाओं को दर्शाते हैं।

- 4-5 मीटर की गहराई पर दीवारें, चबूतरे और कमरे जैसे घेरे जैसे संरचनात्मक अवशेष मिले हैं, साथ ही एक गुंबदनुमा संरचना भी मिली है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह बौद्ध स्तूप था।

- कलाकृतियाँ: चित्रित धूसर मृद्भांड (PGW), मुहर लगे हुए मृद्भांड, ढली हुई ईंटें, मनके, तथा ब्लैक-एंड-रेड वेयर जैसे विभिन्न प्रकार के मृद्भांड, जो उत्तर भारत के उत्तर कांस्य युग और प्रारंभिक लौह युग की सांस्कृतिक अवस्थाओं को दर्शाते हैं।

भारत में लौह युग की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

- लौह युग एक प्रागैतिहासिक काल है जो कांस्य युग के बाद आया और इसकी विशेषता औजारों, हथियारों और अन्य उपकरणों के लिये लोहे के व्यापक उपयोग से थी।

- लोहा बनाने में अयस्क एकत्र करना, उसे पिघलाना और औजारों को आकार देना शामिल था।

- भारत में लोहा: ऋग्वेद में अयस का उल्लेख है जो ताँबे/मिश्र धातुओं से संबंधित है तथा इस काल में लोहे का उल्लेख नहीं है।

- अथर्ववेद जैसे बाद के ग्रंथों में, अयस/कार्ष्ण्यस का तात्पर्य लोहे से है तथा अन्य धातुओं का उल्लेख रजत (चाँदी), त्रपु (टिन) और सीसा (लेड) के रूप में किया गया है।

- लेकिन प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में, लौह-कार्य का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, जो उस समय इसके उपयोग के महत्त्व को दर्शाता है।

संबद्ध संस्कृतियाँ:

- उत्तर भारत में:

- काले और लाल मृद्भांड (BRW): यह मिट्टी के बर्तन अपने काले आंतरिक भाग और लाल बाहरी भाग के कारण विशिष्ट होते थे, जो इनवर्टेड फायरिंग तकनीक के माध्यम से बनाए जाते हैं।

- BRW हड़प्पा संदर्भ (गुजरात), पूर्व-चित्रित धूसर मृद्भांड (PGW) संदर्भ में उत्तरी भारत में तथा महापाषाण संदर्भ में दक्षिणी भारत में पाया जाता है।

- चित्रित धूसर मृदभांड (PGW) संस्कृति: PGW संस्कृति काले ज्यामितीय पैटर्न से सजे धूसर मृदभांडों के लिये जानी जाती है।

- लौह कलाकृतियाँ प्रथम सहस्राब्दी ईसा पूर्व के दौरान विशेष रूप से गंगा घाटी में PGW स्थलों और दक्षिण भारतीय मेगालिथों में पाई गई हैं।

- नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर (NBPW) संस्कृति: उत्कृष्ट, पहिये से निर्मित, अत्यधिक पॉलिश किये गए काले मृद्भांड की विशेषता वाला NBPW उत्तरी भारत में प्रमुख है।

- 700 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व की अवधि में गंगा घाटी में राज्यों और शहरी केंद्रों का उदय हुआ, जिसे द्वितीय शहरीकरण कहा जाता है। यह युग मौर्य साम्राज्य तथा क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ भी जुड़ा हुआ था।

- काले और लाल मृद्भांड (BRW): यह मिट्टी के बर्तन अपने काले आंतरिक भाग और लाल बाहरी भाग के कारण विशिष्ट होते थे, जो इनवर्टेड फायरिंग तकनीक के माध्यम से बनाए जाते हैं।

- दक्षिण भारत में लौह युग: प्रायद्वीपीय भारत में लौह युग का प्रतिनिधित्व मुख्यतः मेगालिथिक संस्कृति द्वारा किया जाता है, जो नाइकुंड (विदर्भ) जैसे आवास स्थलों से जुड़ी है, जहाँ लौह-प्रगलन वाली भट्टियों की खोज की गई थी और पैयमपल्ली (तमिलनाडु) जो प्रचुर मात्रा में लौह अपशिष्ट (आयरन स्लैग) के लिये जाना जाता है।

- तमिलनाडु के शिवगलाई में हाल ही (2019–2022) में हुई खुदाइयों से संकेत मिलता है कि यहाँ लौह का उपयोग संभवतः चौथे सहस्राब्दी ईसा पूर्व में ही शुरू हो गया था। इस क्षेत्र में लौह निष्कर्षण के लिये अग्नि नियंत्रण तकनीक में निपुणता आवश्यक थी।

- अन्य क्षेत्रों में लौह युग:

- मध्य भारत (मालवा): प्रमुख स्थलों में नागदा, एरण और आहड़ शामिल हैं, जिनका काल निर्धारण 750–500 ईसा पूर्व के बीच किया गया है।

- मध्य और निम्न गंगा घाटी: उत्तर-ताम्रपाषाण, पूर्व-NBPW स्थलों में पांडु राजार ढिबी, महिषदल, चिरांद और सोनपुर शामिल हैं, जिनका काल लगभग 750–700 ईसा पूर्व का है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न: ऋग्वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017)

- ऋग्वैदिक आर्य युद्ध में हेलमेट और कोट का इस्तेमाल करते थे जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा इनके इस्तेमाल का कोई सबूत नहीं मिलता है।

- ऋग्वैदिक आर्य सोना, चाँदी और ताँबा से परिचित थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग केवल ताँबा और लोहे से।

- ऋग्वैदिक आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों द्वारा इस जानवर के उपयोग के बारे में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

प्रश्न: सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2011)

- यह मुख्यतः धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी और धार्मिक तत्त्व यद्यपि मौजूद थे, लेकिन हावी नहीं थे।

- इस अवधि के दौरान भारत में वस्त्र निर्माण के लिये कपास का उपयोग किया जाता था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 व 2 दोनों

(d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (c)

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषताएँ सिंधु सभ्यता के लोगों की थी? (2013)

- उनके पास बड़े-बड़े महल और मंदिर थे।

- वे पुरुष और स्त्री दोनों देवताओं की पूजा करते थे।

- वे युद्ध में घोड़े से चलने वाले रथों का प्रयोग करते थे।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2

(c) 1, 2 और 3

(d) इनमे से कोई भी नहीं

उत्तर: (b)

चर्चित स्थान

तुवालु

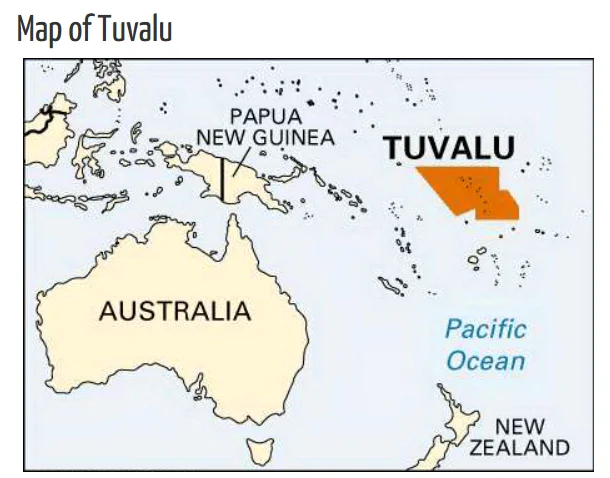

ऐतिहासिक रूप से पहली बार, तुवालु अपनी जनसंख्या को ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरित करने जा रहा है, जो फालेपिली यूनियन संधि (2023) के तहत होगा। यह समुद्र स्तर के बढ़ने के कारण जलवायु परिवर्तन से प्रेरित विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना है।

- फालेपिली यूनियन संधि: ऑस्ट्रेलिया वर्ष 2025 से प्रतिवर्ष 280 टुवालूवासियों को स्थायी निवासी के रूप में स्वीकार करेगा, जो एक बैलेट-आधारित "जलवायु वीज़ा" के तहत होगा। इस वीज़ा के माध्यम से उन्हें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास और रोज़गार जैसे समान अधिकार प्राप्त होंगे।

- यदि स्थिति में सुधार होता है तो निवासी वापस लौट सकते हैं, हालाँकि बाढ़ और तूफान के कारण ऐसा होना असंभव है।

- पलायन का कारण: बढ़ता हुआ समुद्र स्तर तुवालु के अस्तित्व के लिये खतरा है और NASA ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2050 तक इसके अधिकांश भूभाग जलमग्न हो सकते हैं।

- तुवालु की औसत ऊँचाई समुद्र तल से केवल 2 मीटर है, जिससे यह देश बाढ़, तूफान और तटीय कटाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।

तुवालु

- पहले एलिस द्वीपसमूह के नाम से जाना जाने वाला तुवालु, दक्षिण प्रशांत महासागर में हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित एक पोलिनेशियाई द्वीपीय देश है। इसमें नौ द्वीप शामिल हैं, जिनमें से चार रीफ द्वीप तथा पाँच प्रवाल एटोल हैं।

- तुवालु, जिसकी राजधानी फुनाफुटी है, को अक्तूबर, 1978 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त हुई।

- यहाँ कोई नदी नहीं है, इसका जलवायु उष्णकटिबंधीय है और इसकी जनसंख्या विश्व की सबसे छोटी जनसंख्या (लगभग 11,000 के आस-पास) में से एक है।

- तुवालु, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने सबसे कम विकसित देशों (Least Developed Country) में नामित किया है, की अर्थव्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र प्रधान है और यह मछली पकड़ने के लाइसेंसों द्वारा समर्थित है।

- तुवालु ट्रस्ट फंड, जिसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, जापान और दक्षिण कोरिया के योगदान से स्थापित किया गया है, वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है तथा स्कूलों एवं मत्स्य केंद्रों के उन्नयन जैसी विकास परियोजनाओं के लिये धन उपलब्ध कराता है।

रैपिड फायर

नासा का चंद्र परमाणु रिएक्टर

नासा वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की अपनी योजना में तेज़ी ला रहा है, जिसका लक्ष्य आर्टेमिस समझौते का पालन करते हुए चंद्र सतह पर स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करना है।

- रिएक्टर की विशेषताएँ: रिएक्टर से 100 किलोवाट विद्युत उत्पन्न होने की उम्मीद है, जो कि तटवर्ती पवन टर्बाइनों (आमतौर पर 2-3 मेगावाट उत्पन्न करने वाले) से कम है।

- परमाणु रिएक्टरों की खोज इसलिये की जा रही है क्योंकि चंद्रमा पर लंबे समय तक अँधेरा रहने के कारण सौर ऊर्जा अविश्वसनीय है तथा परमाणु ऊर्जा आवासों, रोवर्स और मिशनों, विशेष रूप से छायादार क्रेटरों के लिये निरंतर ऊर्जा प्रदान करती है।

- बाह्य अंतरिक्ष में परमाणु ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 1992 के सिद्धांतों में परमाणु ऊर्जा को गहन अंतरिक्ष मिशनों के लिये आवश्यक माना गया है, विशेषकर तब जब सौर ऊर्जा अपर्याप्त हो।

- वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा: नासा का यह कदम चीन और रूस द्वारा वर्ष 2035 तक चंद्रमा पर स्वचालित परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित करने की योजना के बाद आया है।

- भारत और जापान सहित अन्य देश भी चंद्रमा पर अन्वेषण करने और मानव बस्तियाँ स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।

- कानूनी ढाँचा: वर्ष 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि अंतरिक्ष में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की अनुमति प्रदान करती है तथा पारदर्शिता, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये दिशा-निर्देश निर्धारित करती है।

- इसके अलावा, आर्टेमिस समझौते में अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रावधान है, जिसमें पारदर्शिता, शांतिपूर्ण उपयोग और अंतरिक्ष संसाधनों के ज़िम्मेदार उपयोग पर ज़ोर दिया गया है।

|

और पढ़ें: अंतरिक्ष की खोज, पृथ्वी पर जीवन को आगे बढ़ाना, भारत आर्टेमिस समझौते में शामिल |

रैपिड फायर

GeM का 9वाँ स्थापना दिवस

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने “सुगमता, पहुँच और समावेशन” थीम के साथ अपना 9वाँ स्थापना दिवस मनाया।

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM)

- परिचय: वाणिज्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया GeM, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (PSU) तथा उनके सहयोगियों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के लिये एक ऑनलाइन मंच है।

- इसका प्रबंधन GeM स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) द्वारा किया जाता है, जो 100% सरकारी स्वामित्व वाली गैर-लाभकारी संस्था है।

- वित्त मंत्रालय ने सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के तहत सरकारी खरीद के लिये GeM के माध्यम से खरीद को अनिवार्य कर दिया है।

- उद्देश्य: यह सरकारी खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और निष्पक्षता को बढ़ावा देता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है तथा भ्रष्टाचार को रोकता है।

- विश्व बैंक सहित स्वतंत्र आकलनों ने GeM के प्रभाव की पुष्टि की है, जिसमें सरकारी खरीद में औसतन लगभग 10% की लागत बचत दर्ज की गई है।

- समावेशिता: यह GeM इकोसिस्टम में 10 लाख से अधिक सूक्ष्म व लघु उद्यमों (MSE), 1.3 लाख कारीगरों और बुनकरों, 1.84 लाख महिला उद्यमियों तथा 31,000 स्टार्टअप्स को सशक्त बनाता है।

- साथ ही, GeM ने GeMAI लॉन्च किया है, जो भारत का पहला जनरेटिव AI-संचालित सार्वजनिक क्षेत्र का चैटबॉट है, जिसमें 10 भारतीय भाषाओं में वॉयस और टेक्स्ट समर्थन उपलब्ध है।

|

और पढ़ें: सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) |

Culture Sites.webp)