रैपिड फायर

राज्य DGP नियुक्तियों हेतु 'सिंगल विंडो सिस्टम'

स्रोत: द हिंदू

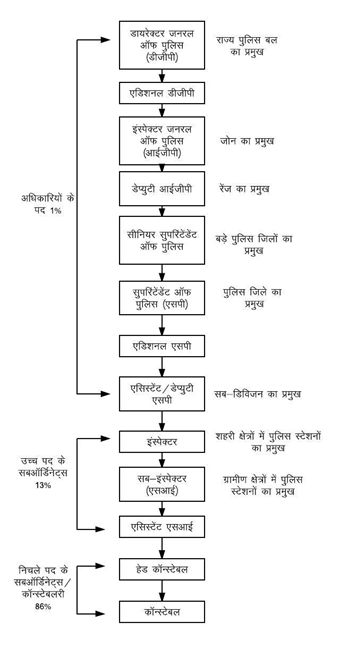

केंद्र सरकार ने राज्य पुलिस महानिदेशकों (DGP)/पुलिस बल प्रमुखों (HoPF) की नियुक्ति को मानकीकृत और सरल बनाने के लिये एकल खिड़की प्रणाली (SWS) शुरू की है।

- यह प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ, 2006 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों तथा DGP/HoPF की नियुक्ति पर गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में है।

SWS की मुख्य विशेषताएँ:

- मानकीकरण: राज्यों को DGP प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये एक चेकलिस्ट और एक समान प्रारूप प्रदान करता है।

- पात्रता प्रमाणीकरण: सचिव स्तर के अधिकारी को यह प्रमाणित करना होगा कि प्रस्तावित अधिकारी न्यूनतम 6 महीने की शेष सेवा सहित अन्य मानदंडों को पूरा करते हैं।

- समय पर प्रस्तुति: राज्यों को प्रत्याशित रिक्ति से कम-से-कम 3 महीने पहले प्रस्ताव भेजना होगा।

राज्य पुलिस पर अधीक्षण:

- संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' राज्य सूची का विषय है।

- इसके अलावा पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 3 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में पुलिस का अधीक्षण राज्य सरकार के पास है।

- ज़िला स्तर पर एक द्वैध प्रणाली मौजूद है, जहाँ ज़िला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक दोनों अधिकार साझा करते हैं।

- राज्य पुलिस का नेतृत्व सामान्यतः DGP (पुलिस महानिदेशक) रैंक के अधिकारी करते हैं।

|

क्रमांक |

निर्देश |

विवरण |

|---|---|---|

|

1 |

राज्य सुरक्षा आयोग (State Security Commission) |

प्रत्येक राज्य में एक राज्य सुरक्षा आयोग होना चाहिये, जो पुलिस कार्य प्रणाली के लिये व्यापक नीति निर्धारित करे और यह सुनिश्चित करे कि राज्य की पुलिस पर राज्य सरकार का अनुचित दबाव न हो। |

|

2 |

पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति और कार्यकाल (Tenure and Selection of the DGP) |

राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) का चयन राज्य सरकार द्वारा UPSC द्वारा सूचीबद्ध तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर किया जाए। नियुक्ति के बाद उनका कार्यकाल कम-से-कम दो वर्ष का होना चाहिये और उन्हें बिना उचित कारण के हटाया नहीं जा सकेगा। |

|

3 |

IGP और अन्य अधिकारियों का न्यूनतम कार्यकाल (Minimum Tenure of IGP and Other Officers) |

जोन के IGP, रेंज के DIG, ज़िले के SP और पुलिस स्टेशन के SHO जैसे फील्ड अधिकारियों का न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष का सुनिश्चित किया जाए और उन्हें बिना उचित कारण के न हटाया जाए। |

|

4 |

जांच और कानून-व्यवस्था कार्यों का पृथक्करण (Separation of Investigation and Law and Order Functions) |

अपराध जाँच और कानून-व्यवस्था के कार्यों को पुलिस स्टेशन स्तर पर अलग-अलग स्टाफ द्वारा किया जाए ताकि जाँच तेज़ी और विशेषज्ञता के साथ हो सके। |

|

5 |

पुलिस स्थापना बोर्ड (Police Establishment Board) |

DG पुलिस और चार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिलकर गठित बोर्ड, स्थानांतरण, पदस्थापन और पदोन्नति जैसे मामलों में सिफारिश करेगा। यह बोर्ड SP और उससे उच्च पदों के अधिकारियों के मामलों में सिफारिशें देगा, जबकि DySP और उससे निचले स्तर के अधिकारियों के मामलों में स्वयं निर्णय लेगा। |

|

6 |

पुलिस शिकायत प्राधिकरण (Police Complaints Authority) |

स्वतंत्र प्राधिकरण, जिसकी अध्यक्षता राज्य में उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और ज़िले में सेवानिवृत्त ज़िला न्यायाधीश करेंगे, गंभीर पुलिस कदाचार (मृत्यु, बलात्कार, चोट आदि) की शिकायतों की जाँच कर सकेगा। |

|

7 |

राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग (National Security Commission) |

केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग गठित करेगी जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे। यह आयोग CPOs के प्रमुखों की नियुक्ति और चयन के लिये पैनल तैयार करेगा। |

रैपिड फायर

माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

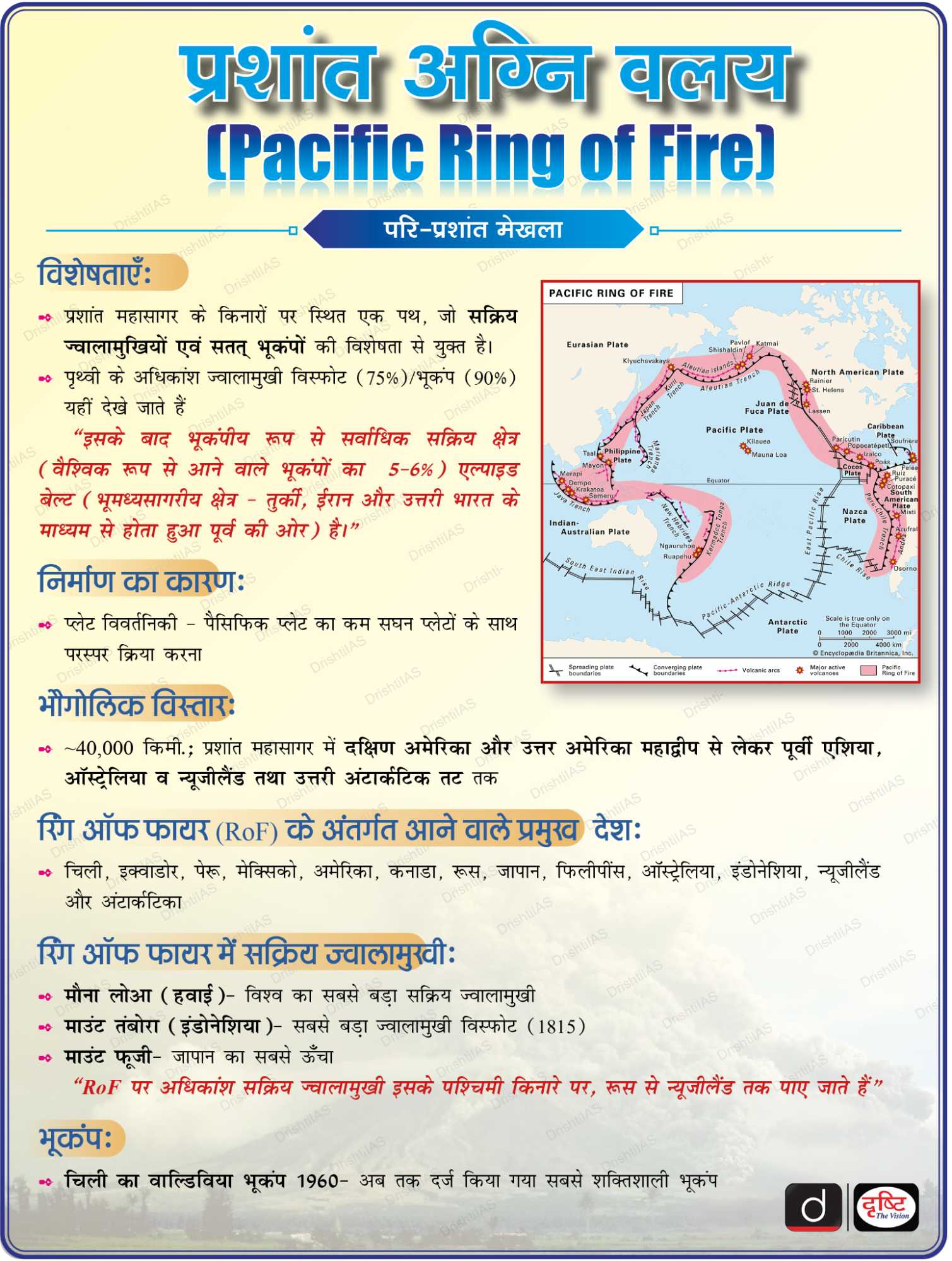

इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी में विस्फोट हो गया, जिससे 18 किलोमीटर ऊँची राख उड़ी और आसपास के गाँवों में ज्वालामुखीय मलबे फैल गए।

- माउंट लेवोटोबी इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर स्थित है। यह प्रशांत महासागर के "रिंग ऑफ फायर" पर स्थित है, जो तीव्र भूकंपीय गतिविधियों के लिये जाना जाता है।

- यह ज्वालामुखी लेवोटोबी नामक एक द्वि-शिखर प्रणाली का हिस्सा है, जिसका अर्थ है "पति और पत्नी।" इसमें लेवोटोबी लाकी लाकी (पुरुष) और लेवोटोबी पेरेम्पुआन (महिला) स्ट्रैटोज्वालामुखी शामिल हैं, जिनके शिखर क्रेटर फ्लोरेस द्वीप पर 2 किमी. से भी कम दूरी पर स्थित हैं।

- रिंग ऑफ फायर, जिसे सर्कम-पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है, प्रशांत महासागर के चारों ओर लगभग 40,000 किलोमीटर का एक क्षेत्र है जो तीव्र भूकंपीय और ज्वालामुखीय गतिविधियों के लिये जाना जाता है। यहाँ पृथ्वी के कुल ज्वालामुखियों का 75% (450 से अधिक) और भूकंपों का 90% होता है।

- यह विस्फोट 2010 में माउंट मेरापी के विस्फोट के बाद से इंडोनेशिया में होने वाले सबसे बड़े विस्फोटों में से एक है, जिसमें 350 से अधिक लोग मारे गए थे और सैकड़ों हज़ारों लोग विस्थापित हुए थे।

- मेरापी, जो योग्याकर्त्ता में स्थित है, इंडोनेशिया का एक अत्यंत सक्रिय ज्वालामुखी है, जो अपने बार-बार होने वाले विस्फोटों और घातक पाइरोक्लास्टिक प्रवाहों (गर्म गैस और ज्वालामुखीय मलबे की तेज़ गति वाली बाढ़) के लिये जाना जाता है, जो पिछले दो दशकों में बड़े खतरे पैदा कर चुके हैं।

और पढ़ें: माउंट लेवोटोबी, कामचटका प्रायद्वीप

रैपिड फायर

उष्णकटिबंधीय वर्षा का महासागरीय स्थिरता पर प्रभाव

स्रोत: द हिंदू

एक नया अध्ययन इस धारणा को चुनौती देता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा हमेशा महासागर की सतह को अधिक उत्प्लावन (फ्लोटिंग) बनाती है, भले ही स्वच्छ जल समुद्री जल की तुलना में कम सघन होता है। यह अध्ययन दर्शाता है कि वर्षा कभी-कभी मिश्रण को बढ़ावा देने के बजाय सतह की स्थिरता को बढ़ा सकती है।

- भारी वर्षा और कोल्ड पूल की भूमिका: एक अध्ययन में पाया गया है कि भारी वर्षा के दौरान, समुद्र की सतह कोल्ड पूल (वर्षा बादलों के साथ आने वाली शीत, शुष्क पवन) के कारण भारी और अधिक स्थिर हो जाती है, जो सूर्य के प्रकाश को रोककर तथा समुद्र से वायुमंडल में उष्मा स्थानांतरित करके सतह को ठंडा कर देती है।

- यह प्रक्रिया महासागर के जल के मिश्रण को रोकती है, जिससे अधिक स्थिर परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं।

- हल्की वर्षा से मिश्रण को बढ़ावा: हल्की वर्षा (0.2-4 मिमी/घंटा) के दौरान उत्प्लावन प्रवाह सकारात्मक होता है, जिससे महासागर की सतह कम स्थिर हो जाती है और महासागरीय जल का मिश्रण बढ़ता है।

- रात्रि बनाम दिवस का प्रभाव: रात्रि के समय होने वाली वर्षा, दिन/दिवस की तुलना में महासागर में अस्थिरता पैदा करने की अधिक संभावना रखती है।

- भौगोलिक विविधताएँ: शीत वर्षा वाले क्षेत्र (पश्चिमी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर) में ऊष्मा हानि अधिक होती है और महासागर की स्थिरता भी अधिक होती है, जबकि उष्म वर्षा क्षेत्र (मध्य प्रशांत महासागर) में ऊष्मा हानि कम होती है।

- जलवायु और मौसम पूर्वानुमान: यह समझना कि वर्षा महासागर की स्थिरता को कैसे प्रभावित करती है, सटीक मौसम और जलवायु पूर्वानुमानों के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि महासागर में जल का मिश्रण ताप, कार्बन तथा पोषक तत्त्वों को स्थानांतरित करके जलवायु को नियंत्रित करने में सहायता करता है।

और पढ़ें: महासागर परिसंचरण और जलवायु परिवर्तन

रैपिड फायर

भारत-नेपाल आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता समझौता

स्रोत: द हिंदू

भारत और नेपाल ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता (MLA) समझौते को अंतिम रूप दे दिया है, जिसका उद्देश्य आपराधिक जाँच, साक्ष्य साझाकरण और कानून प्रवर्तन में सीमा पार सहयोग को बढ़ाना है।

- दोनों पक्षों ने पलायक (Fugitives) के प्रत्यर्पण में कानूनी और प्रशासनिक अड़चनों को दूर करने के लिये अपने पुरानी 1953 की प्रत्यर्पण संधि के संशोधन को शीघ्र पूरा करने पर भी सहमति जताई।

पारस्परिक कानूनी सहायता (MLA)

- परिचय: यह एक द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संधि है जो आतंकवाद, मानव तस्करी, साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों का मुकाबला करने के लिये तीव्र, संरचित सहयोग को सक्षम बनाती है।

- कानूनी ढाँचा: पारस्परिक कानूनी सहायता संधियाँ (MLATs) देशों के लिये कानूनी रूप से बाध्यकारी, पारस्परिकता सुनिश्चित करना, जबकि गैर-MLAT देशों हेतु यह विवेकाधीन होता है।

- नेपाल भारत के साथ MLA समझौता किये बिना एकमात्र पड़ोसी देश (भूटान को छोड़कर) था, जिससे वह अक्सर अनजाने में अपराधियों के लिये सुरक्षित ठिकाना बन जाता था।

- केंद्रीय प्राधिकरण (भारत): गृह मंत्रालय (MHA), जब मामला कूटनीतिक माध्यम से जाता है तो विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

- प्रमुख MLAT साझेदार: भारत ने 42 देशों (नवंबर 2019) के साथ MLA संधियों पर हस्ताक्षर किये हैं, जिनमें USA (2005), UK (1995), फ्राँस (2005) शामिल हैं।

MLA अनुरोध और अनुरोध पत्र के बीच अंतर

|

पारस्परिक कानूनी सहायता (MLA) अनुरोध |

अनुरोध पत्र (LR) |

|

|

प्रकृति (Nature) |

MLA अनुरोध भारत के केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य देश के केंद्रीय प्राधिकरण को, जाँच अधिकारी या जाँच एजेंसी के अनुरोध पर किया जाता है। |

एलआर भारतीय न्यायालय द्वारा जॉंच अधिकारी या जॉंच एजेंसी के अनुरोध पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 166A और अध्याय VII-A के तहत जारी किया जाता है। |

|

दायरा (Scope) |

MLA अनुरोध केवल उन्हीं देशों को भेजा जा सकता है, जिनके साथ भारत की द्विपक्षीय संधि/समझौता, बहुपक्षीय संधि/समझौता या अंतरराष्ट्रीय अभिसमय (कन्वेंशन) हो। |

LR उन देशों को भेजा जा सकता है, जिनके साथ भारत की द्विपक्षीय संधि/समझौता, बहुपक्षीय संधि/समझौता या अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय हो। साथ ही LR उन देशों को भी भेजा जा सकता है, जिनके साथ भारत का कोई मौजूदा द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संधि/समझौता नहीं है, परंतु पारस्परिकता (Reciprocity) के आश्वासन के आधार पर भेजा जा सकता है। |