जैव विविधता और पर्यावरण

भारत में ई-अपशिष्ट प्रबंधन में नीतिगत सुधार

यह एडिटोरियल 05/08/2025 को द हिंदू में प्रकाशित "The Missing Link in India’s Battery Waste Management," पर आधारित है। इस लेख में भारत में बढ़ते ई-अपशिष्ट के संकट पर चर्चा की गई है, जो भारत में ई-अपशिष्ट के प्रबंधन की चुनौतियों पर प्रकाश डालता है, साथ ही कड़े नियमों एवं कुशल पुनर्चक्रण प्रक्रियाओं की आवश्यकता पर बल देता है।

प्रिलिम्स के लिये:इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (ई-अपशिष्ट), विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (EPR), ई-अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित अभिसमय, लिथियम मेन्स के लिये:भारत में ई-अपशिष्ट प्रबंधन: चुनौतियाँ और आगे की राह |

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर बढ़ती निर्भरता से प्रेरित भारत का तीव्र डिजिटल परिवर्तन, विकसित भारत की ओर उसकी यात्रा को गति दे रहा है। हालाँकि, इस विकास की एक सह-उत्पादक समस्या भी है — इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (ई-वेस्ट)। चीन, अमेरिका, जापान और जर्मनी के साथ, विश्व के शीर्ष ई-अपशिष्ट उत्पादकों में से एक होने के नाते, भारत को ई-अपशिष्ट की बढ़ती मात्रा के प्रबंधन में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों का अंगीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण के कारण लिथियम बैटरियों की बढ़ती माँग इस संकट को और बढ़ा रही है। वर्ष 2022 में उत्पन्न होने वाले 16 लाख मीट्रिक टन ई-अपशिष्ट में से 7 लाख टन अकेले लिथियम बैटरियों से उत्पन्न हुए।

भारत में ई-अपशिष्ट की स्थिति क्या है?

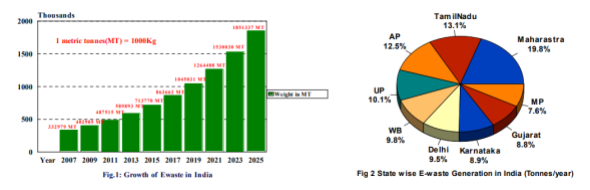

- वर्तमान परिदृश्य: वित्त वर्ष 2024 में 38 लाख मीट्रिक टन (3.8 मिलियन मीट्रिक टन) ई-अपशिष्ट उत्पन्न होने के साथ, भारत चीन और अमेरिका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई-अपशिष्ट उत्पादक देश बनकर उभरा है।

- भारत में ई-अपशिष्ट की मात्रा छह वर्षों (2017-24) में 151.03% बढ़ी है।

- ये 65 शहर कुल उत्पन्न ई-अपशिष्ट का 60% से अधिक उत्पन्न करते हैं, जबकि 10 राज्य कुल ई-अपशिष्ट का 70% उत्पन्न करते हैं।

- ई-अपशिष्ट उत्पादन में सबसे तीव्र वृद्धि सत्र 2019-20 और सत्र 2020-21 के दौरान हुई, जो कोविड-19 महामारी के दौरान वर्क-फ्रॉम-होम और दूरस्थ शिक्षा के लिये इलेक्ट्रॉनिक उपभोग में वृद्धि के कारण हुई।

- भारत में ई-अपशिष्ट की मात्रा छह वर्षों (2017-24) में 151.03% बढ़ी है।

- ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम:

- ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2022:

- विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (EPR): उत्पादकों को पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्त्ताओं के माध्यम से वार्षिक पुनर्चक्रण लक्ष्यों को प्राप्त करना अनिवार्य है।

- विस्तारित उत्पाद कवरेज: वित्त वर्ष 2023-24 से 106 विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (EEE) वस्तुओं (21 वस्तुओं से ऊपर) को शामिल करना होगा।.

- बड़े उपभोक्ताओं का एकीकरण: सार्वजनिक संस्थानों और कार्यालयों को पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्त्ताओं/नवीनीकरणकर्त्ताओं के माध्यम से ई-अपशिष्ट का निपटान करना होगा।

- ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) द्वितीय संशोधन नियम, 2023: ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के नियम 5 के अंतर्गत, प्रशीतन और वातानुकूलन निर्माण में सुरक्षित, जवाबदेह एवं संधारणीय प्रशीतक प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिये एक नया खंड जोड़ा गया।

-

ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) संशोधन नियम, 2024: केंद्र सरकार,केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, उसकी स्वीकृति से, EPR प्रमाणपत्रों के व्यापार के लिये प्लेटफॉर्म स्थापित कर सकती है।

- CPCB ने EPR प्रमाणपत्रों के लिये मूल्य सीमा गैर-अनुपालन के लिये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का 100% (अधिकतम) और 30% (न्यूनतम) निर्धारित की है।

- ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2022:

भारत में प्रभावी ई-अपशिष्ट प्रबंधन में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- कमज़ोर प्रवर्तन तंत्र: भारत में रीसाइक्लिंग नियमों का प्रवर्तन वर्तमान में अपर्याप्त है। मज़बूत ऑडिट सिस्टम, EPR प्रमाणपत्रों की ट्रैकिंग और गैर-अनुपालन या धोखाधड़ी के लिये दंड का अभाव है।

- ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 रीसाइक्लिंग को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन ये निवारक रणनीति के रूप में मरम्मत पर सीमित ध्यान देते हैं।

- यह कमज़ोर प्रवर्तन अवैध रीसाइक्लिंग गतिविधियों को बढ़ावा देता है, जिससे ई-अपशिष्ट को नियंत्रित करने के प्रयास जटिल हो जाते हैं।

- उदाहरण के लिये, वर्ष 2023 में, CPCB द्वारा किये गए एक महत्त्वपूर्ण ऑडिट से पता चला कि गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक की कंपनियों द्वारा 600,000 से अधिक नकली प्लास्टिक रीसाइक्लिंग प्रमाणपत्र जारी किये गए थे।

- अपर्याप्त EPR न्यूनतम मूल्य और बाज़ार विकृतियाँ: EPR प्रणाली, जो उत्पादकों को बैटरी संग्रहण और रीसाइक्लिंग के लिये धन उपलब्ध कराने के लिये बाध्य करती है, एक EPR न्यूनतम मूल्य पर निर्भर करती है। हालाँकि, उचित रीसाइक्लिंग कार्यों को बनाए रखने के लिये यह वर्तमान मूल्य बहुत अपर्याप्त है।

- यह अपर्याप्त मूल्य निर्धारण वैध पुनर्चक्रणकर्त्ताओं के लिये बैटरी पुनर्चक्रण की माँगों की पूर्ति को आर्थिक रूप से अव्यावहारिक बना देता है, जिसके परिणामस्वरूप अनौपचारिक एवं प्रायः हानिकारक प्रथाओं पर निर्भरता बढ़ जाती है।

- ये अभिकर्त्ता प्रायः झूठे पुनर्चक्रण प्रमाणपत्र जारी करते हैं या खतरनाक अपशिष्ट को अवैध रूप से डंप करते हैं।

- ऐसी प्रथाएँ बाज़ार को विकृत करती हैं, पुनर्चक्रण प्रणालियों की शुचिता को कमज़ोर करती हैं और अंततः भारत के चक्रीय अर्थव्यवस्था लक्ष्यों के लिये खतरा उत्पन्न करती हैं।

- बड़े निर्माताओं द्वारा अनुपालन का विरोध: कई बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी निर्माता (विशेष रूप से विकासशील देशों में कार्यरत) पुनर्चक्रण नियमों का पालन करने का विरोध करते हैं।

- अप्रैल 2025 में, डाइकिन, हिताची और सैमसंग जैसी प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें एक नई ई-अपशिष्ट नीति का विरोध किया गया, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रबंधन करने वाले पुनर्चक्रणकर्त्ताओं के लिये न्यूनतम मूल्य अनिवार्य करती है।

- इस विरोध के कारण अनुपालन में एक महत्त्वपूर्ण अंतर उत्पन्न होता है, जिससे एक स्थायी बैटरी पुनर्चक्रण पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना में और बाधा आती है।

- अप्रैल 2025 में, डाइकिन, हिताची और सैमसंग जैसी प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें एक नई ई-अपशिष्ट नीति का विरोध किया गया, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रबंधन करने वाले पुनर्चक्रणकर्त्ताओं के लिये न्यूनतम मूल्य अनिवार्य करती है।

- बेहिसाब वित्तीय लागत: अनुमान है कि अनुचित बैटरी रीसाइक्लिंग से भारत को वर्ष 2030 तक 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा का नुकसान हो सकता है। यदि सुधारात्मक कार्रवाई तुरंत नहीं की गई, तो पर्यावरणीय लागतों के साथ-साथ ये वित्तीय परिणाम भारत की आर्थिक स्थिरता के लिये एक गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं।

- ई-अपशिष्ट के पुनर्चक्रण में अकुशलता के कारण संसाधनों का भारी नुकसान होता है, क्योंकि लिथियम, कोबाल्ट, निकल, तांबा, सोना और चांदी जैसी मूल्यवान सामग्रियों की प्रभावी ढंग से पुनर्प्राप्ति नहीं हो पाती है।

- अनुचित प्रसंस्करण विधियाँ इन सामग्रियों की कुशल पुनर्प्राप्ति में बाधा डालती हैं और जबकि औपचारिक पुनर्चक्रण प्रक्रियाएँ उन्हें पुनर्प्राप्त करने में सहायता कर सकती हैं, वे प्रायः महंगी होती हैं तथा व्यापक रूप से लागू नहीं होती हैं, जिससे मूल्यवान संसाधन अप्रयुक्त रह जाते हैं।

- अवैध ई-अपशिष्ट आयात: भारत को कानूनी और अवैध दोनों तरह के ई-अपशिष्ट के आयात के प्रबंधन में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई विकसित देश अपना ई-अपशिष्ट भारत को निर्यात करते हैं। ई-अपशिष्ट का अवैध व्यापार घरेलू अपशिष्ट के प्रबंधन की पहले से ही भारी चुनौती को और बढ़ा देता है।

- वर्ष 2019 और 2022 के दौरान, भारत सरकार ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में अवैध ई-अपशिष्ट आयात के 29 मामलों की पहचान की।

- बुनियादी अवसंरचना की कमी और क्षेत्रीय असमानताएँ: भारत ई-अपशिष्ट के प्रबंधन के लिये उचित बुनियादी अवसंरचना के भारी अभाव से जूझ रहा है। इसमें अपर्याप्त पुनर्चक्रण सुविधाएँ, तकनीकी विशेषज्ञता की कमी और सुरक्षित निपटान विधियों का अभाव शामिल है।

- परिणामस्वरूप, ई-अपशिष्ट का एक बड़ा हिस्सा या तो लैंडफिल में फेंक दिया जाता है या खुले स्थानों में जला दिया जाता है, जिससे वायु, मृदा और जल प्रदूषण बढ़ता है।

- जहाँ तेलंगाना जैसे कुछ राज्यों ने ई-अपशिष्ट प्रसंस्करण में प्रगति की है, वहीं चंडीगढ़ जैसे अन्य राज्यों को सुलभ, औपचारिक पुनर्चक्रण सुविधाओं की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

- यह असमान वितरण प्रभावी राष्ट्रव्यापी ई-अपशिष्ट प्रबंधन में बाधा डालता है।

- उपभोक्ताओं में सीमित जागरूकता: ई-अपशिष्ट के उचित निपटान के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता का सामान्य अभाव है। अधिकांश लोग अनौपचारिक माध्यमों से इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का निपटान जारी रखते हैं, जिसमें प्रायः असुरक्षित तरीके शामिल होते हैं।

- वर्ष 2021 में दिल्ली में किये गए एक अध्ययन से पता चला है कि 70% इलेक्ट्रॉनिक मरम्मत कर्मचारी और 79% स्क्रैप डीलर ई-अपशिष्ट से अनभिज्ञ थे।

- इसके अतिरिक्त, केवल 17% इलेक्ट्रॉनिक मरम्मत कर्मचारी और 13% स्क्रैप डीलर ही ई-अपशिष्ट पर सरकारी कानून से अवगत थे।

- हितधारकों के लिये स्पष्ट भूमिकाओं का अभाव: ई-अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल हितधारकों, जिनमें उत्पादक, पुनर्चक्रणकर्त्ता और उपभोक्ता शामिल हैं, की भूमिकाएँ एवं ज़िम्मेदारियाँ स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं।

- उदाहरण के लिये, EPR कार्यढाँचे के तहत उत्पादकों के पास स्पष्टता का अभाव है, पुनर्चक्रणकर्त्ता बिना किसी निगरानी के अनौपचारिक रूप से काम करते हैं और उपभोक्ता उचित निपटान विधियों से अनभिज्ञ रहते हैं, जिससे प्रभावी ई-अपशिष्ट प्रबंधन में बाधा आती है तथा पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य जोखिम और बढ़ जाते हैं।

- स्पष्टता का यह अभाव एक समेकित और प्रभावी ई-अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के विकास में बाधा डालता है।

- उदाहरण के लिये, EPR कार्यढाँचे के तहत उत्पादकों के पास स्पष्टता का अभाव है, पुनर्चक्रणकर्त्ता बिना किसी निगरानी के अनौपचारिक रूप से काम करते हैं और उपभोक्ता उचित निपटान विधियों से अनभिज्ञ रहते हैं, जिससे प्रभावी ई-अपशिष्ट प्रबंधन में बाधा आती है तथा पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य जोखिम और बढ़ जाते हैं।

भारत अधिक संवहनीयता और दक्षता के लिये ई-अपशिष्ट प्रबंधन में किस प्रकार बदलाव ला सकता है?

- सतत् ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण के लिये अनौपचारिक क्षेत्र में परिवर्तन: भारत में अनौपचारिक क्षेत्र ई-अपशिष्ट के एक बड़े हिस्से का प्रबंधन करता है और प्रायः असुरक्षित तरीकों का उपयोग करता है जो गंभीर पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करते हैं।

-

इस समस्या का समाधान करने के लिये, प्रशिक्षण प्रदान करके, बुनियादी अवसंरचना को बढ़ाकर और औपचारिक प्रमाणन को बढ़ावा देकर अनौपचारिक क्षेत्र में बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।

- उदाहरण के लिये, कूड़ा बीनने वालों को ई-अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों में प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है, जिससे उनकी भूमिका को औपचारिक रूप देकर, प्रशिक्षण प्रदान करके तथा उन्हें एक सतत् पुनर्चक्रण प्रक्रिया में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में मान्यता देकर उन्हें अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं से ‘ई-अपशिष्ट नायक’ में बदला जा सकता है।

- पुनर्चक्रण कार्यक्रमों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना, जैसे उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं को कर छूट या वित्तीय सब्सिडी प्रदान करना, इस बदलाव को और प्रोत्साहित कर सकता है।

- इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संग्रह और वापसी प्रक्रियाओं को सरल बनाने से अनौपचारिक एवं औपचारिक दोनों क्षेत्रों के लिये सतत् पुनर्चक्रण प्रथाओं में शामिल होना आसान हो जाएगा।

-

- EPR मूल्य निर्धारण और प्रवर्तन के माध्यम से ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण को सुदृढ़ बनाना: एक उचित EPR न्यूनतम मूल्य यह सुनिश्चित करता है कि पुनर्चक्रणकर्त्ताओं को उनके बुनियादी अवसंरचना, तकनीक और श्रम निवेश के लिये उचित मुआवज़ा मिले। इससे पुनर्चक्रण आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो जाएगा और अनौपचारिक, धोखाधड़ीपूर्ण पुनर्चक्रण प्रथाओं पर रोक लगेगी।

- प्रभावी प्रवर्तन के लिये मज़बूत ऑडिट सिस्टम, EPR प्रमाणपत्र ट्रैकिंग का डिजिटलीकरण और गैर-अनुपालन या धोखाधड़ी के लिये कठोर दंड की आवश्यकता होती है।

- इससे अवैध पुनर्चक्रण पर अंकुश लगाने और उचित निपटान प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

- भारत दक्षिण कोरिया के समान EPR मॉडल को अपना सकता है और परिष्कृत कर सकता है, जहाँ लगभग 70% ई-अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा एकत्र किया जाता है।

- प्रभावी प्रवर्तन के लिये मज़बूत ऑडिट सिस्टम, EPR प्रमाणपत्र ट्रैकिंग का डिजिटलीकरण और गैर-अनुपालन या धोखाधड़ी के लिये कठोर दंड की आवश्यकता होती है।

- ई-अपशिष्ट नियमों का सशक्त प्रवर्तन: ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमों के प्रवर्तन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इसमें ई-अपशिष्ट के अवैध डंपिंग या अनुचित पुनर्चक्रण में शामिल कंपनियों या व्यक्तियों की बेहतर निगरानी एवं दंड शामिल है।

- स्थानीय अधिकारियों को ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को लागू करने में अधिक सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिये, विशेषकर शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में जहाँ ई-अपशिष्ट उत्पादन अधिक है। वे बेहतर ज़मीनी स्तर की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिये MoEFCC एवं CPCB के साथ सहयोग कर सकते हैं।

- निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है।

- स्थानीय अधिकारियों को ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को लागू करने में अधिक सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिये, विशेषकर शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में जहाँ ई-अपशिष्ट उत्पादन अधिक है। वे बेहतर ज़मीनी स्तर की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिये MoEFCC एवं CPCB के साथ सहयोग कर सकते हैं।

- ई-अपशिष्ट के उचित निपटान के लिये उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देना: ई-अपशिष्ट के उचित निपटान के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। सरकार और गैर सरकारी संगठनों (NGO) को लोगों को अनुचित निपटान के खतरों और पुनर्चक्रण के महत्त्व के बारे में शिक्षित करने के लिये व्यापक जागरूकता अभियान चलाने चाहिये।

- ज़िम्मेदार ई-अपशिष्ट निपटान हेतु जागरूकता बढ़ाने और लोगों का मार्गदर्शन करने के लिये निवासी कल्याण संघों (RWA) और स्वयं सहायता समूहों (SHG) को शामिल करने की क्षमता सामुदायिक भागीदारी को बेहतर बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

- इसके अतिरिक्त, मौजूदा निपटान प्रणालियों, जैसे संग्रहण बिंदु और सुरक्षित पुनर्चक्रण प्रथाओं के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने से उन्हें स्थायी व्यवहार अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

- ज़िम्मेदार ई-अपशिष्ट निपटान हेतु जागरूकता बढ़ाने और लोगों का मार्गदर्शन करने के लिये निवासी कल्याण संघों (RWA) और स्वयं सहायता समूहों (SHG) को शामिल करने की क्षमता सामुदायिक भागीदारी को बेहतर बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

- इलेक्ट्रॉनिक्स में सुरक्षित सामग्रियों को बढ़ावा देकर पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना: इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में सीसा, पारा और कैडमियम जैसे खतरनाक पदार्थों की मात्रा कम करने से ई-अपशिष्ट का पर्यावरणीय प्रभाव कम होगा।

- निर्माताओं को पर्यावरण के लिये डिज़ाइन (DfE) सिद्धांतों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करके इसे प्राप्त किया जा सकता है, जो सुरक्षित सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा देते हैं।

- सीसा संदूषण से बचने के लिये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सीसा रहित सोल्डर का उपयोग करने के लिये निर्माताओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। पारंपरिक सीसा-आधारित सोल्डर के स्थान पर टिन-सिल्वर-कॉपर (SAC) मिश्रधातुओं और अन्य गैर-विषैले विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है।

- निर्माताओं को पर्यावरण के लिये डिज़ाइन (DfE) सिद्धांतों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करके इसे प्राप्त किया जा सकता है, जो सुरक्षित सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा देते हैं।

- ई-अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना: ऐसी प्रणालियों को बढ़ावा देना जो खर्च हो चुकी बैटरियों से मूल्यवान सामग्रियों की पुनर्प्राप्ति की अनुमति देती हैं, भारत की आयात पर निर्भरता को कम करेगा।

- यह दृष्टिकोण एक चक्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण का समर्थन करता है, जहाँ सामग्रियों का पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग किया जाता है, जिससे दीर्घकालिक संवहनीयता में योगदान मिलता है।

- इसके अतिरिक्त, COP26 में प्रस्तुत मिशन LiFE (पर्यावरण के लिये जीवनशैली) के साथ संरेखित होकर, ये कदम स्थायी उपभोग पैटर्न और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी पुनर्चक्रण प्रथाओं को प्रोत्साहित करेंगे।

- भारत के पोर्टल को यूरोपीय संघ के दृष्टिकोण से सीखना चाहिये, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में जैसे निर्माताओं को उचित मूल्य पर स्पेयर पार्ट्स और उपकरण उपलब्ध कराना अनिवार्य करना तथा मरम्मत में बाधा डालने वाले सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर तकनीकों के उपयोग को रोकना।

- भारत ने अपना राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया है, लेकिन यह केवल बुनियादी जानकारी जैसे ग्राहक सेवा विवरण एवं सेवा केंद्र प्रदान करता है। इसके विपरीत, यूरोपीय संघ (EU) में 'राइट टू रिपेयर' को व्यापक रूप से लागू किया गया है, जहाँ उपभोक्ताओं को मरम्मत संबंधी सभी अधिकार और संसाधन वास्तव में उपलब्ध कराये जाते हैं।

- पर्यावरणीय जोखिमों को कम करते हुए बैटरी रीसाइक्लिंग प्रक्रियाओं में सुधार, दक्षता बढ़ाने और मूल्यवान सामग्रियों की पुनर्प्राप्ति के लिये अनुसंधान एवं विकास (R&D) में अधिक निवेश की आवश्यकता है।

- यह दृष्टिकोण एक चक्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण का समर्थन करता है, जहाँ सामग्रियों का पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग किया जाता है, जिससे दीर्घकालिक संवहनीयता में योगदान मिलता है।

- राष्ट्रीय ई-अपशिष्ट संग्रहण लक्ष्य निर्धारित करना: यूरोपीय संघ के प्रति व्यक्ति लक्ष्य के समान, राष्ट्रीय ई-अपशिष्ट संग्रहण लक्ष्य निर्धारित करने से भारत को अपनी रीसाइक्लिंग दरों में उल्लेखनीय वृद्धि करने में सहायता मिलेगी।

- इस पहल में निर्माताओं एवं अन्य हितधारकों के लिये स्पष्ट संग्रहण और पुनर्चक्रण लक्ष्य निर्धारित करना शामिल होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ई-अपशिष्ट का उचित प्रबंधन तथा प्रसंस्करण हो।

- इस तरह के लक्ष्य को लागू करके, भारत ज़िम्मेदार निपटान प्रथाओं को बढ़ावा दे सकता है, पुनर्चक्रण के बुनियादी अवसंरचना को बेहतर बना सकता है तथा एक अधिक संवहनीय ई-अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में योगदान दे सकता है।

- इस पहल में निर्माताओं एवं अन्य हितधारकों के लिये स्पष्ट संग्रहण और पुनर्चक्रण लक्ष्य निर्धारित करना शामिल होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ई-अपशिष्ट का उचित प्रबंधन तथा प्रसंस्करण हो।

- बेहतर अभिगम और दक्षता के लिये बुनियादी अवसंरचना का विस्तार: पूरे भारत में औपचारिक ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है।

- अधिक संग्रहण केंद्र स्थापित करने और मौजूदा केंद्रों का आधुनिकीकरण करने से ई-अपशिष्ट का बेहतर प्रसंस्करण सुनिश्चित होगा।

- भारत का पहला एकीकृत ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण इको-पार्क विकसित करने की दिल्ली सरकार की पहल, संवहनीय ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिये एक समर्पित स्थान का उदाहरण है।

- ई-अपशिष्ट बैंक, ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिये एक सफल मॉडल के रूप में काम कर सकता है, जैसा कि पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संग्रहण केंद्रों के साथ वैश्विक स्तर पर देखा गया है।

- इसके अलावा, भोपाल का ई-अपशिष्ट क्लिनिक पुनर्चक्रण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में प्रभावी सिद्ध हुआ है तथा ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण को अधिक सुलभ एवं कुशल बनाने के लिये पूरे भारत में ऐसी और इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं।

- अधिक संग्रहण केंद्र स्थापित करने और मौजूदा केंद्रों का आधुनिकीकरण करने से ई-अपशिष्ट का बेहतर प्रसंस्करण सुनिश्चित होगा।

निष्कर्ष

भारत के ई-अपशिष्ट संकट का समाधान सतत् विकास और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने का एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। नियामक कार्यढाँचे को मज़बूत करके, प्रवर्तन तंत्रों को सुदृढ़ करके और पुनर्चक्रण तकनीकों में नवाचार को बढ़ावा देकर, भारत पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य जोखिमों को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है, साथ ही आर्थिक मूल्य भी अर्जित कर सकता है। यह रणनीति सतत् विकास लक्ष्य SDG12 (उत्तरदायित्वपूर्ण खपत और उत्पादन) के अनुरूप है, जो ई-अपशिष्ट को हरित विकास के प्रेरक के रूप में परिवर्तित करती है तथा एक वास्तविक चक्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना में योगदान देती है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न. भारत के बढ़ते ई-अपशिष्ट संकट के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। देश में ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण में सुधार और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये क्या कदम उठाए जा सकते हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न 1. पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत/अव्यवस्थित निपटान के कारण, निम्नलिखित में से कौन-से ई-अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं? (2013)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 3, 4, 6 और 7 उत्तर: (b) मेन्सप्रश्न 1. निरंतर उत्पन्न किये जा रहे फेंके गए ठोस अपशिष्ट की विशाल मात्राओं का निस्तारण करने में क्या क्या बाधाएँ हैं? हम अपने रहने योग्य परिवेश में जमा होते जा रहे जहरीले अपशिष्टों को सुरक्षित रूप से किस प्रकार हटा सकते हैं? (2018) |