अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ ने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ता

प्रिलिम्स के लिये: यूरेशियन आर्थिक संघ, मुक्त व्यापार समझौता, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा, उत्तरी समुद्री मार्ग

मेन्स के लिये: भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति और द्विपक्षीय/बहुपक्षीय समझौते, रणनीतिक आर्थिक साझेदारी और भू-राजनीति (रूस, EAEU, BRICS)

चर्चा में क्यों?

भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EAEU) ने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ता शुरू करने के लिये संदर्भ शर्तों (ToR) पर हस्ताक्षर किये हैं। यह कदम अमेरिका के साथ अटकी हुई व्यापार वार्ताओं और बढ़ते अमेरिकी टैरिफ खतरों के बीच उठाया गया है।

यूरेशियन आर्थिक संघ क्या है?

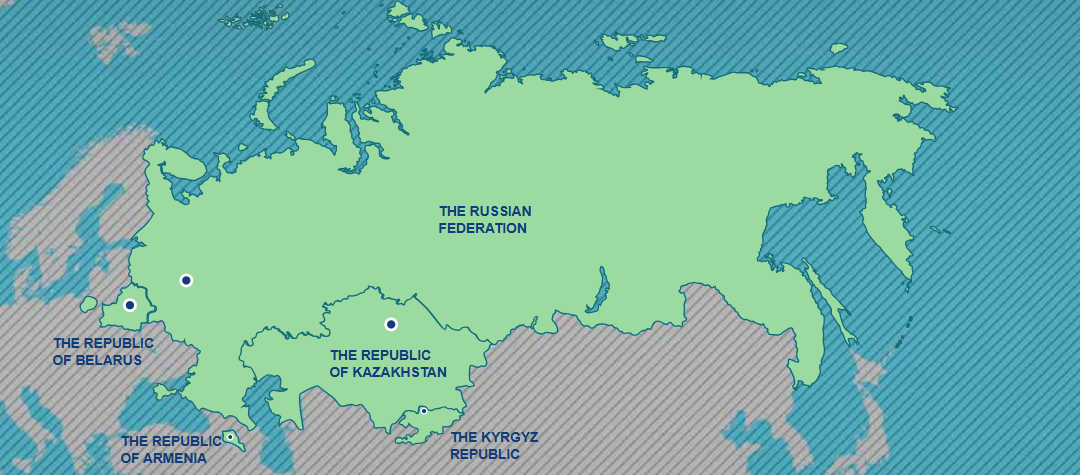

- स्वभाव: यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU) एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिये स्थापित किया गया है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी पहचान है।

- स्थापना: EAEU की स्थापना यूरेशियन आर्थिक संघ संधि के माध्यम से की गई थी, जो वर्ष 2015 में प्रभावी हुई।

- सदस्य देश: आर्मेनिया गणराज्य, बेलारूस गणराज्य, कज़ाखस्तान गणराज्य, किर्गिज़ गणराज्य और रूसी संघ।

- मुख्यालय: मॉस्को, रूस।

- उद्देश्य: EAEU का उद्देश्य वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और श्रम के मुक्त आवागमन को सुनिश्चित करना है, समन्वित नीतियों को बढ़ावा देना, सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण करना, प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाना तथा स्थिर विकास का समर्थन करना ताकि जीवन स्तर में सुधार हो सके।

भारत के लिये EAEU का क्या महत्त्व है?

- बाज़ार तक पहुँच: EAEU के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) भारत को 6.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाज़ार तक पहुँच प्रदान करता है। यह वस्त्र, दवाइयों, इंजीनियरिंग सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात का विस्तार करता है, गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाता है तथा भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिये नए अवसर उत्पन्न करता है।

- व्यापार विविधीकरण: EAEU के साथ साझेदारी भारत को अमेरिकी और यूरोपीय संघ (EU) के बाज़ारों पर निर्भरता कम करने में मदद करती है, विशेषकर टैरिफ विवादों के बीच।

- यह भारत–EAEU आर्थिक साझेदारी को मज़बूत करेगा, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 69 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जो वर्ष 2023 की तुलना में 7% अधिक है।

- ऊर्जा सुरक्षा: EAEU के पास भारत की वृद्धि के लिये आवश्यक प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा उपलब्ध है।

- EAEU के माध्यम से भारत दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग सुनिश्चित कर सकता है, जिसमें रूस पहले से ही भारत के कच्चे तेल आयात का 35–40% आपूर्ति कर रहा है।

- कनेक्टिविटी में वृद्धि: EAEU के साथ सहयोग अंतर्राष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) और चेन्नई–व्लादिवोस्तोक गलियारे को पूरक करता है, जिससे लॉजिस्टिक लागत और पारगमन समय में कमी आती है।

भारत-EAEU सहभागिता में चुनौतियाँ क्या हैं?

- रूस के साथ उच्च व्यापार घाटा: भारत का रूस (जो EAEU का सबसे बड़ा सदस्य है) के साथ व्यापार घाटा वर्ष 2021 में 6.6 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024–25 में 58.9 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है, जिसका मुख्य कारण हाइड्रोकार्बन आयात है।

- भू-राजनीतिक संवेदनशीलता: रूस-नेतृत्व वाले व्यापार समझौते से उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) और पश्चिमी सहयोगियों में चिंता उत्पन्न हो सकती है, जिसके लिये सावधानीपूर्वक रणनीतिक संतुलन की आवश्यकता होगी।

- रूस के साथ गहरे व्यापारिक संबंध अमेरिका और यूरोपीय संघ के यूक्रेन पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण भू-राजनीतिक जोखिम उत्पन्न करते हैं। साथ ही, बढ़ते आयात से अमेरिकी टैरिफ (जो वर्तमान में भारतीय वस्तुओं पर 50% हैं) का दबाव और बढ़ सकता है।

- घरेलू उद्योग की चिंताएँ: रूस और अन्य EAEU देशों से सस्ते आयात (तेल, धातु आदि) भारतीय उत्पादकों के लिये खतरा बन सकते हैं, जिनके लिये सुरक्षा उपाय या कोटा लागू करने की आवश्यकता हो सकती है।

- कम FTA उपयोग: भारत का FTA उपयोग लगभग 25% है, जो विकसित देशों में देखे गए 70–80% के स्तर से काफी कम है। यह भारत के व्यापार समझौतों के अपर्याप्त उपयोग को दर्शाता है।

- गैर-टैरिफ बाधाएँ: इनमें नौकरशाही में देरी, जटिल सीमा शुल्क प्रक्रियाएँ और नियामक मुद्दे शामिल हैं, जो वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त प्रवाह में बाधा डाल सकते हैं।

- स्वास्थ्य और पादप स्वच्छता मानक: भारतीय कृषि निर्यात अक्सर EAEU देशों द्वारा लगाए गए कठोर स्वास्थ्य और पादप स्वच्छता (SPS) मानकों के कारण कठिनाइयों का सामना करते हैं, जिससे भारतीय उत्पादों के लिए बाज़ार में प्रवेश करना कठिन हो जाता है।

- डॉलर पर निर्भरता: भारत और EAEU के बीच व्यापार अभी भी अमेरिकी डॉलर पर अत्यधिक निर्भर है, जिससे मुद्रा उतार-चढ़ाव के कारण अनिश्चितता बनी रहती है। रुपये-रूबल तंत्र का उपयोग करने के प्रयास अभी भी सीमित हैं और इसमें पर्याप्त तरलता का अभाव है।

- कुशल सीमा-पार भुगतान प्रणालियों का अभाव, विशेषकर रूस पर प्रतिबंधों के कारण, वित्तीय जटिलताएँ और लेन-देन लागत बढ़ जाती है।

भारत-EAEU संबंध कैसे मज़बूत किये जा सकते हैं?

- आर्थिक सहयोग कार्यक्रम: रूस के साथ 2025-2030 के आर्थिक सहयोग कार्यक्रम को अंतिम रूप देना और लागू करना तथा ऊर्जा, कृषि, उद्योग, शिक्षा और संस्कृति में संबंधों को मज़बूत करने के लिये इसे सभी EAEU सदस्यों तक विस्तारित करना।

- निर्यात मिश्रण में विविधता: दवाइयों, कृषि, वस्त्र, मशीनरी और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में विस्तार करना ताकि हाइड्रोकार्बन पर निर्भरता कम हो सके।

- वित्तीय तंत्र में नवाचार: स्थानीय मुद्राओं (रुपया, रूबल) के उपयोग को बढ़ाना। स्थानीय मुद्रा निपटान (LCS) ढाँचों का विकास और मानकीकरण करना, जिन्हें पर्याप्त तरलता का समर्थन हो, ताकि अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम हो।

- बहुपक्षीय आर्थिक संपर्क: BRICS के साथ सहयोग बढ़ाना, RIC (रूस-भारत-चीन) और अन्य क्षेत्रीय समूहों को पुनर्जीवित करना ताकि व्यापारिक गठबंधनों का विस्तार हो और आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता आए।

- कनेक्टिविटी में वृद्धि: INSTC, उत्तरी समुद्री मार्ग और चेन्नई–व्लादिवोस्तोक गलियारे के माध्यम से लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाना।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU) के साथ भारत की भागीदारी के रणनीतिक और आर्थिक महत्त्व का मूल्यांकन कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स:

प्रश्न1. हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ ‘नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रों के प्राथमिकीकरण और कार्यान्वयन हेतु कार्ययोजना’ नामक सौदे पर हस्ताक्षर किये हैं? (2019)

(A) जापान

(B) रूस

(C) यूनाइटेड किंगडम

(D) संयुक्त राज्य अमेरिका

उत्तर: B

प्रश्न. 'रीज़नल काम्प्रिहेन्सिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (Regional Comprehensive Economic Partnership)' पद प्रायः समाचारों में देशों के एक समूह के मामलों के संदर्भ में आता है। देशों के उस समूह को क्या कहा जाता है? (2016)

(a) जी- 20

(b) आसियान

(c) एस.सी.ओ.

(d) सार्क

उत्तर: (b)

प्रश्न. 'ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016)

- यह चीन और रूस को छोड़कर प्रशांत महासागर तटीय सभी देशों के मध्य एक समझौता है।

- यह केवल तटवर्ती सुरक्षा के प्रयोजन से किया गया सामरिक गठबंधन है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

मेन्स:

प्रश्न. भारत-रूस रक्षा समझौतों की तुलना में भारत-अमेरिका रक्षा समझौतों की क्या महत्ता है ? हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थायित्व के संदर्भ में विवेचना कीजिये। (2020)

मुख्य परीक्षा

वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भारत अग्रणी

चर्चा में क्यों?

भारत और विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ने एक आशय पत्र (Letter of Intent) पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसके तहत भारत अपने कृषि अधिशेष का उपयोग करते हुए विश्वभर में कमज़ोर और संवेदनशील आबादी को पोषण संवर्द्धित चावल की आपूर्ति करेगा, ताकि वैश्विक खाद्य सुरक्षा को समर्थन मिल सके।

भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा परिदृश्य को किस प्रकार आकार प्रदान करता है?

- प्रमुख वैश्विक उत्पादक और निर्यातक: भारत आज एक खाद्य अधिशेष देश है, जो दूध, दालों और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा खाद्यान्न, फल, सब्जियाँ, कपास, चीनी, चाय और मत्स्य पालन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

- भारत दूध, दालें, बागवानी, झींगा और मसालों सहित उत्पादों की एक विस्तृत शृंखला का निर्यात करता है, जिससे वैश्विक पोषण को बढ़ावा मिलता है तथा आर्थिक लाभ होता है।

- अनुसंधान एवं नवाचार: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) जैसे भारतीय संस्थान दक्षिण-दक्षिण सहयोग के तहत अफ्रीका और एशिया के साथ कृषि तकनीक, उच्च उपज वाले बीज और सतत् कृषि पद्धतियों को साझा करते हैं।

- खाद्य सुरक्षा समाधान के वास्तुकार के रूप में भारत: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013), पोषण अभियान और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसे कार्यक्रम घरेलू खाद्य सुरक्षा और पोषण को मज़बूत करते हैं तथा अन्य विकासशील देशों के लिये अनुकरणीय समाधान प्रस्तुत करते हैं।

- मानवीय सहायता: भारत संकटग्रस्त देशों, जैसे अफगानिस्तान, अफ्रीकी देशों को आपातकालीन खाद्य सहायता प्रदान करता है, जैसा कि कोविड-19 महामारी के दौरान देखा गया, वितरण के लिये WFP जैसे तंत्र का उपयोग करता है।

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) वार्ता: भारत विकासशील देशों के सार्वजनिक भंडारण के अधिकार का समर्थन करता है, जिससे अरबों लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

- जलवायु-स्मार्ट प्रथाओं को बढ़ावा देना: भारत जलवायु-अनुकूल फसलों के रूप में बाजरा (अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष 2023) को बढ़ावा देता है, जो वैश्विक भूखमरी के लिये स्थायी समाधान प्रदान करता है।

भारत में खाद्य सुरक्षा परिदृश्य

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 ने भारत की खाद्य सुरक्षा को कल्याण से अधिकार-आधारित दृष्टिकोण में बदल दिया, जिसके अंतर्गत 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को शामिल किया गया।

- वर्तमान में लगभग 80 करोड़ लोग अत्यधिक सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्राप्त करते हैं।

- राशन कार्डों के डिजिटलीकरण और एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना (ONORC) जैसे उपायों से पारदर्शिता में सुधार हुआ, जिससे लाभार्थियों को देश भर में अपनी पात्रता प्राप्त करने में मदद मिली।

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विविधता लाकर कुपोषण और "हिडन हंगर" की समस्या से निपटने के लिये पोषण अभियान और बायो-फोर्टिफाइड फसलों जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से पोषण सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

- इसके अतिरिक्त, सरकार ने दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये परम्परागत कृषि विकास योजना (जैविक खेती) और राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से सतत् कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया।

भारत की प्रमुख खाद्य सुरक्षा चुनौतियाँ क्या हैं और उनका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है?

|

चुनौतियाँ |

निपटने के उपाय |

|

प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता में कमी: वर्ष 1991 में 510.1 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति से घटकर वर्ष 2021 में 507.9 ग्राम।

|

खाद्य पदाथ की बर्बादी को कम करने के लिये भंडारण और परिवहन अवसंरचना में सुधार। फल और डेयरी जैसे नाशवान उत्पादों के नुकसान को रोकने के लिये कोल्ड चेन सिस्टम में निवेश। |

|

जलवायु परिवर्तन के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता: बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा और चरम मौसम फसल की उत्पादकता को कम तथा आपूर्ति शृंखला को बाधित करते हैं। |

असुरक्षित गाँवों में राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार (NICRA) योजना के कार्यान्वयन में तेजी। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और ड्रिप सिंचाई का विस्तार करना ताकि अनुकूल, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादन स्थिरता में वृद्धि हो। |

|

पोषण संबंधी चुनौती: पाँच वर्ष से कम आयु के 35.5% बच्चे अवरुद्ध वृद्धि (Stunted) से ग्रसित। 67% बच्चे और 57% महिलाएँ एनीमिया से प्रभावित।

|

खाद्य पदार्थों में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्त्व जैसे आयरन और विटामिन B12 का फोर्टिफिकेशन। महिलाओं और बच्चों के लिये आयरन अनुपूरण (supplementation) कार्यक्रम लागू करना। |

|

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) संबंधी मुद्दे: आवंटित अनाज का 28% हिस्सा लीकेज के कारण लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पाता है।

|

खरीद से वितरण तक डिजिटल ट्रैकिंग के लिये ब्लॉकचेन और IoT का उपयोग। उचित मूल्य की दुकानों को स्मार्ट शॉप में बदलना, जिनमें बायोमेट्रिक और QR कोड आधारित गुणवत्ता जाँच हो। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को केंद्रीकृत डेटाबेस और मौसमी प्रवासियों के लिये माइग्रेशन ट्रैकिंग के साथ मज़बूत बनाना। |

विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) क्या है?

- स्थापना: विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो भूख उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में संयुक्त राष्ट्र महासभा और खाद्य एवं कृषि (FAO) द्वारा की गई थी।

- मुख्यालय : रोम, इटली।

- दृष्टिकोण: यह स्थानीय पोषक खाद्य समाधानों, खाद्य संवर्द्धन (फोर्टिफिकेशन) और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में निवेश करता है।

- बेहतर आजीविका और जलवायु अनुकूल के माध्यम से कमज़ोर समुदायों को चुनौतियों का सामना करने के लिये सशक्त बनाता है।

- स्थानीय स्तर पर संस्थागत क्षमता का निर्माण करता है और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाली लैंगिक असमानताओं का समाधान करता है।

- मान्यता: WFP को 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

- भारत और WFP का सहयोग: भारत, “वसुधैव कुटुम्बकम्” (संपूर्ण विश्व एक परिवार) के सिद्धांत को बनाए रखते हुए, WFP के साथ आपूर्ति शृंखला अनुकूलन, संवर्द्धित (फोर्टिफाइड) चावल वितरण, ग्रेन एटीएम (अन्नपूर्ति उपकरण), जन पोषण केंद्र, स्मार्ट वेयरहाउसिंग और मोबाइल स्टोरेज यूनिट्स (फ्लोस्पैन) जैसी पहलों के माध्यम से सहयोग कर रहा है, साथ ही साझेदारी के लिये अन्य संभावनाओं को तलाश रहा है।

निष्कर्ष:

भारत के खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के प्रयास सीधे SDG 2: शून्य भूख (Zero Hunger) और SDG 12: ज़िम्मेदार उपभोग और उत्पादन (Responsible Consumption and Production) में योगदान करते हैं।

फोर्टिफाइड चावल, जलवायु-सहिष्णु कृषि और बेहतर पोषण कार्यक्रम जैसी पहलों के माध्यम से, भारत राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर खाद्य सुरक्षा का समर्थन करता है।

मुख्य परीक्षा के लिये की-वर्ड

- "सीमाओं के बिना पोषण": दुनिया भर में सबसे कमज़ोर लोगों तक पौष्टिक भोजन पहुँचाना।

- "अधिकार से सशक्तीकरण तक": आत्मनिर्भर खाद्य प्रणालियाँ।

- "खाद्य सहायता एक नरम सहायता है": गेहूँ, चावल, दालों के माध्यम से कूटनीति।

- "रिसाव से जुड़ाव तक": JAM त्रिमूर्ति के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: खाद्य सुरक्षा के चार आयामों पर चर्चा कीजिये और भारत के खाद्य-अभाव वाले देश से खाद्य-अधिशेष राष्ट्र में परिवर्तन का मूल्यांकन कर वैश्विक खाद्य सुरक्षा में इसकी भूमिका को उजागर कीजिये। |

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

मेन्स:

प्रश्न. खाद्य सुरक्षा बिल से भारत में भूख व कुपोषण के विलोपन की आशा है। उसके प्रभावी कार्यान्वयन में विभिन्न आशंकाओं की समालोचनात्मक विवेचना कीजिये। साथ ही यह भी बताइये कि विश्व व्यापार संगठन (WTO) में इससे कौन-सी चिंताएँ उत्पन्न हो गई हैं? (2013)

भारतीय अर्थव्यवस्था

लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचा

प्रिलिम्स के लिये: भारतीय रिज़र्व बैंक, लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, मौद्रिक नीति समिति, खाद्य मुद्रास्फीति

मेन्स के लिये: भारत के लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचे का महत्त्व, आपूर्ति आघातों के प्रबंधन में मौद्रिक-राजकोषीय समन्वय

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मूल्य स्थिरता बनाए रखने में लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) ढाँचे के सफल प्रदर्शन की पुष्टि की है। RBI के एक हालिया चर्चा पत्र में बताया गया है कि इसकी शुरुआत के बाद से, मुद्रास्फीति कम और स्थिर रही है, जो वर्ष 2019 के अंत तक औसतन लगभग 4% रही।

RBI की लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) ढाँचा क्या है?

- संदर्भ: वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, भारत ने लगातार उच्च मुद्रास्फीति और शिथिल विकास का अनुभव किया, जिससे मौद्रिक नीति की विश्वसनीयता में सुधार पर बहस शुरू हो गई।

-

उर्जित पटेल समिति की रिपोर्ट (2014) में मौद्रिक नीति के लिये नाममात्र आधार के रूप में मुद्रास्फीति के साथ मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाने की सिफारिश की गई थी।

-

-

FIT को अपनाना: भारत ने RBI अधिनियम, 1934 में संशोधन के माध्यम से वर्ष 2016 में औपचारिक रूप से FIT को अपनाया।

-

इसे वर्ष 2015 में भारत सरकार और RBI के बीच हस्ताक्षरित मौद्रिक नीति रूपरेखा समझौते के बाद अपनाया गया।

-

- लचीलेपन की आवश्यकता: सख्त मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के विपरीत, FIT आपूर्ति पक्ष के आघातों (जैसे, खाद्य मूल्य में वृद्धि, ईंधन अस्थिरता) तथा आर्थिक संकटों (जैसे, महामारी, युद्ध) को समायोजित करने के लिये लक्ष्य से अल्पकालिक विचलन की अनुमति देता है।

- यह मंदी के दौरान विकास को प्राथमिकता देने के अवसर प्रदान करता है, जबकि मध्यम अवधि में मुद्रास्फीति लक्ष्य पथ पर वापस लौटता है।

- टारगेट एवं टॉलरेंस बैंड: ±2% की टॉलरेंस बैंड के साथ 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य, मूल्य स्थिरता और विकास को संतुलित करता है, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिये वैश्विक मानदंडों के अनुरूप है। वर्ष 2016 में FIT को अपनाने के बाद से, मुद्रास्फीति में अस्थिरता कम हुई है।

- वर्तमान बैंड खाद्य, ईंधन और वैश्विक अस्थिरता से होने वाले आघातों को अवशोषित करने के लिये लचीलापन प्रदान करता है, जिसमें 94% मुद्रास्फीति इसी सीमा के भीतर रहती है।

- भारत की उच्च खाद्य हिस्सेदारी और संभावित भावी अस्थिरता को देखते हुए, स्थिरता के लिये एक व्यापक बैंड आवश्यक है।

- वर्तमान बैंड खाद्य, ईंधन और वैश्विक अस्थिरता से होने वाले आघातों को अवशोषित करने के लिये लचीलापन प्रदान करता है, जिसमें 94% मुद्रास्फीति इसी सीमा के भीतर रहती है।

- FIT ढाँचे की मुख्य विशेषताएँ:

|

घटक |

विवरण |

|

लक्ष्य मीट्रिक |

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) (शीर्ष मुद्रास्फीति) आधारित मुद्रास्फीति। |

|

आदेशपत्र |

CPI आधारित मुद्रास्फीति लक्ष्य को ±2% (अर्थात 2%-6%) की टॉलरेंस बैंड के साथ 4% पर बनाए रखना। |

|

समीक्षा अवधि |

प्रति पाँच वर्ष |

|

जवाबदेही तंत्र |

लगातार 3 तिमाहियों तक टारगेट बैंड का उल्लंघन होने पर सरकार को औपचारिक रिपोर्ट भेजनी होगी। |

|

निर्णय लेने वाली संस्था |

|

|

प्रथम समीक्षा परिणाम (2021) |

वर्ष 2021-2026 के लिये ±2% की टॉलरेंस बैंड (सहनशीलता सीमा) के साथ 4% का लक्ष्य रखा गया है। |

भारत में FIT ढाँचे का प्रदर्शन कैसा रहा है?

उपलब्धियाँ

- अवस्फीति प्राप्ति: FIT (2016-2025) के अंतर्गत औसत मुद्रास्फीति 4.9% रही, जो FIT-पूर्व अवधि के 6.8% से कम थी।

- अपेक्षाओं को स्थिर करना: FIT ने उपभोक्ताओं और निवेशकों के बीच दीर्घकालिक मुद्रास्फीति अपेक्षाओं को स्थिर करने में मदद की, जिससे अनिश्चितता कम हुई।

- संस्थागत पारदर्शिता: MPC मतदान और संचार ने RBI की नीतिगत विश्वसनीयता में सुधार किया।

- नीतिगत लचीलापन: कोविड-19 और रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान, RBI ने व्यापक आर्थिक आवश्यकताओं के आधार पर मुद्रास्फीति और विकास के बीच अपना ध्यान केंद्रित किया।

- सार्वजनिक जवाबदेही: वर्ष 2022 में, RBI ने लगातार 5 तिमाहियों तक ऊपरी सीमा को पार करने के बाद औपचारिक रूप से सरकार को रिपोर्ट दी।

चुनौतियाँ

- बाह्य आघात: महामारी और वैश्विक संघर्षों के कारण घरेलू नीतिगत विवेक के बावजूद ऊपरी सीमा का उल्लंघन हुआ।

- पुराना CPI आधार: वर्तमान आधार वर्ष (2012) हाल के उपभोग पैटर्न को प्रतिबिंबित नहीं करता है; खाद्य भार का अनुमान अधिक हो सकता है।

- MPC में आवधिक असहमति: MPC सदस्यों के भीतर, महत्त्वपूर्ण मतदान मतभेद और कभी-कभी सरकारी हस्तक्षेप आम सहमति तक पहुँचने में चुनौतियों को उजागर करते हैं, जो FIT ढाँचे की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं।

RBI के FIT ढाँचे के संबंध में प्रमुख विवाद क्या हैं?

लक्ष्य के रूप में हेडलाइन मुद्रास्फीति बनाम कोर मुद्रास्फीति

- विवाद: क्या RBI को हेडलाइन मुद्रास्फीति (खाद्य एवं ईंधन सहित) को लक्ष्य करना जारी रखना चाहिये या कोर मुद्रास्फीति (खाद्य एवं ईंधन को छोड़कर) पर ध्यान देना चाहिये।

- हेडलाइन मुद्रास्फीति के पक्ष में तर्क: खाद्य एवं ईंधन का CPI में 50% से अधिक हिस्सा है; इन्हें बाहर करने से लक्ष्य अप्रातिनिधिक हो जाएगा।

-

सतत् खाद्य मुद्रास्फीति, वेतन और मार्कअप के माध्यम से हेडलाइन कीमतों तक विस्तृत हो सकती है। यह वैश्विक व्यवहार के अनुरूप है, समय के साथ हेडलाइन मुद्रास्फीति के साथ अभिसरित होती है, तथा परिवारों और व्यवसायों के लिये स्पष्ट संचार प्रदान करती है, जिससे यह मौद्रिक नीति के लिये एक अधिक प्रतिनिधि और प्रभावी मार्गदर्शक बन जाती है।

-

-

कोर मुद्रास्फीति के पक्ष में तर्क: यह अधिक स्थिर और कम अस्थिर होती है क्योंकि यह मांग-पक्ष के दबावों को दर्शाती है। खाद्य एवं ऊर्जा की कीमतें मुख्यतः आपूर्ति के आघातों से प्रभावित होती हैं तथा ब्याज दरों में बदलाव का बेहतर प्रभाव नहीं दिखाती हैं।

-

कोर मुद्रास्फीति को लक्षित करने से अस्थायी उछाल पर अति प्रतिक्रिया से बचने में मदद मिलती है और नीतिगत विकृतियों को कम करके बेहतर संसाधन आवंटन सुनिश्चित होता है।

-

पॉइंट टारगेट बनाम रेंज-ओनली सिस्टम

- विवाद: क्या RBI को एक बैंड के भीतर एक पॉइंट टारगेट (4%) जारी रखना चाहिये, या रेंज-ओनली सिस्टम लक्ष्य (जैसे, 3%-6%) अपनाना चाहिये?

- पॉइंट टारगेट के पक्ष में तर्क: मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं के लिये एक स्पष्ट आधार के रूप में कार्य करता है। नीतिगत स्पष्टता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। वैश्विक रुझान टॉलरेंस बैंड के साथ पॉइंट टारगेट का समर्थन करता है।

- किसी रेंज(सीमा) में बदलाव को मूल्य स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता में कमी के रूप में देखा जा सकता है। वैश्विक निवेशक और बाज़ार इसे RBI के नियंत्रण खोने या राजनीतिक हस्तक्षेप के संकेत के रूप में देख सकते हैं।

- रेंज-ओनली सिस्टम के पक्ष में तर्क: अनिश्चित परिस्थितियों में अधिक लचीलापन प्रदान करता है। स्पष्ट सीमाएँ पूर्वानुमान की सीमाओं और उच्च वैश्विक आर्थिक अस्थिरता को स्वीकार करती हैं।

- यह अल्पकालिक अतिरेक में अनावश्यक नीतिगत सख्ती से बचाता है। आर्थिक तनाव के समय में रोज़गार या उत्पादन वृद्धि जैसे लक्ष्यों को बेहतर ढंग से एकीकृत कर सकता है।

बेहतर FIT ढाँचे के लिये आगे की राह क्या होना चाहिये?

- CPI आधार वर्ष में संशोधन: उपभोग में संरचनात्मक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने और माप सटीकता में सुधार करने के लिये CPI आधार वर्ष को अद्यतन करना।

- मूल सिद्धांतों को बनाए रखना: आधार को कमज़ोर किये बिना आघातों के प्रतिउत्तर में FIT की अंतर्निहित अनुकूलनशीलता का उपयोग करना।.

- नीतिगत विश्वसनीयता को मज़बूत करना: जनता और बाज़ार का विश्वास बनाए रखने के लिये निरंतरता सुनिश्चित करना और बार-बार होने वाले बदलावों से बचना।

- खाद्य-ऊर्जा आघातों का समाधान: बेहतर आपूर्ति-पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना क्योंकि भारत के CPI बास्केट में खाद्य और ईंधन प्रमुख हैं।

- सरकार की आपूर्ति पक्ष की कार्रवाइयों को स्पिलओवर प्रभावों को नियंत्रित करने के लिये RBI की सख्ती के पूरक के रूप में कार्य करना चाहिये।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारत के लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचे से मौद्रिक नीति की विश्वसनीयता में सुधार हुआ है, फिर भी अस्थिर वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच उभरती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स

प्रश्न 1. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक दर को कम करना _______की ओर जाता है: (2011)

(a) बाज़ार में अधिक तरलता

(b) बाज़ार में कम तरलता

(c) बाज़ार में तरलता में कोई बदलाव नहीं

(d) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अधिक जमा जुटाना

उत्तर: (a)

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

- खाद्य वस्तुओं का ‘उपभोक्ता मूल्य सूचकांक’ (CPI) भार (Wegitage) उनके ‘थोक मूल्य सूचकांक’ (WPI) में दिये गए भार से अधिक है।

- WPI, सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता, जैसा कि CPI करता है।

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण हेतु WPI को अपना लिया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2

(c) केवल 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

प्रश्न. यदि आर.बी.आई. प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है, तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? (2020)

- वैधानिक तरलता को घटाकर उसे अनुकूलित करना

- सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना

- बैंक दर को घटाना तथा रेपो दर को भी घटाना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

Q. भारत में, निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? (2022)

(a) उपभोक्ता मामले विभाग

(b) व्यय प्रबंधन आयोग

(c) वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद्

(d) भारतीय रिज़र्व बैंक

उत्तर: (d)

Q. मौद्रिक नीति समिति (मोनेटरी पॉलिसी कमिटी /MPC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- यह RBI की मानक (बेंचमार्क) ब्याज दरों का निर्धारण करती है।

- यह एक 12-सदस्यीय निकाय है जिसमें RBI का गवर्नर शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है।

- यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 3

(d) केवल 2 और 3

उत्तर: (a)

मेन्स

Q. क्या आप इस मत से सहमत हैं कि सकल घरेलू उत्पाद (जी० डी० पी०) की स्थायी संवृद्धि तथा निम्न मुद्रास्फीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है? अपने तर्कों के समर्थन में कारण दीजिये। (2019)

शासन व्यवस्था

भारत के लिये एक अनुकूल साइबर सुरक्षा ढाँचा

प्रिलिम्स के लिये: डिजिटल थ्रेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक, वानाक्राई रैंसमवेयर अटैक, फिशिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम- भारत, साइबर स्वच्छता केंद्र, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023।

मेन्स के लिये: भारत के समक्ष वर्तमान प्रमुख साइबर खतरे, भारत में साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रमुख सरकारी पहल।

चर्चा में क्यों?

गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने भारत में बढ़ते साइबर खतरों को रेखांकित किया तथा इंटरनेट पहुँच और ऑनलाइन लेनदेन में तेज़ी से हो रहे विस्तार के मद्देनजर अधिक जन जागरूकता, बेहतर साइबर सुरक्षा और मज़बूत डिजिटल सुरक्षा की मांग की।

भारत के समक्ष प्रमुख साइबर खतरे क्या हैं?

- साइबर-सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी: भारत में फिशिंग, रैनसमवेयर, पहचान की चोरी, यूपीआई और ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी में वृद्धि देखी जा रही है।

- वर्ष 2024 में, देश में 1.91 मिलियन साइबर अपराध से संबंधित शिकायतें दर्ज की गईं, जो डिजिटल वित्तीय भेद्यता के पैमाने को दर्शाती हैं।

- रैनसमवेयर और मैलवेयर हमले: अस्पताल, सरकारी डेटाबेस और महत्त्वपूर्ण निजी उद्यम रैनसमवेयर और मैलवेयर के प्रमुख लक्ष्य हैं।

- AIIMS दिल्ली साइबर हमले (2022) ने स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवा प्रणालियों की कमज़ोरी को उजागर कर दिया।

- महत्वपूर्ण अवसंरचना की भेद्यता: पावर ग्रिड, दूरसंचार नेटवर्क, परमाणु सुविधाएँ और बंदरगाह जैसे रणनीतिक परिसंपत्तियाँ लगातार साइबर खतरों का सामना कर रही हैं।

- कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर 2019 का हमला राष्ट्रीय सुरक्षा के जोखिमों को उजागर करता है।

- डेटा उल्लंघन और गोपनीयता जोखिम: सरकारी और निजी क्षेत्र के डेटाबेस में लगातार साइबर घुसपैठ के कारण बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत डेटा लीक हुआ है।

- एयर इंडिया उल्लंघन (2021) में लगभग 4.5 मिलियन यात्रियों की जानकारी से समझौता किया गया।

- डीपफेक और गलत सूचना: AI-संचालित डीपफेक सामग्री और फर्जी न्यूज़ अभियान सामाजिक सामंजस्य, लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी अखंडता के लिये खतरा हैं।

- वर्ष 2024 के चुनाव अभियान में राजनीतिक नेताओं के डीपफेक वीडियो व्यापक रूप से प्रसारित हुए।

- डार्क वेब और साइबर आतंकवाद: डार्क वेब का इस्तेमाल कट्टरपंथ, अवैध हथियारों/नशीले पदार्थों के व्यापार और क्रिप्टोकरेंसी के ज़रिये आतंकवाद के वित्तपोषण के लिये तेज़ी से किया जा रहा है। ऐसे गुप्त नेटवर्क भारत में संगठित अपराध और साइबर आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं।

भारत के साइबर सुरक्षा ढाँचे की प्रभावशीलता को कौन-से कारक कमज़ोर कर रहे हैं?

- अपर्याप्त कानूनी और नियामक ढाँचा: आईटी अधिनियम, 2000 और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 जैसे मौजूदा कानूनों में AI-सक्षम हमलों और डीपफेक जैसे उभरते खतरों के लिये विशिष्ट प्रावधानों का अभाव है।

- कुशल साइबर सुरक्षा पेशेवरों की कमी: भारत को वास्तविक समय में खतरों की निगरानी और प्रतिक्रिया करने के लिये प्रशिक्षित साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है।

- नैसकॉम की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को कम-से-कम दस लाख साइबर सुरक्षा पेशेवरों की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या आधी से भी कम है।

- तेजी से डिजिटलाइजेशन और कम साइबर जागरूकता: जैसे-जैसे भारत का डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विस्तार कर रहा है, साइबर खतरों का पैमाना और उनकी जटिलता भी समान रूप से बढ़ रही है।

- इसके अलावा, भारत में नागरिकों के बीच कमजोर साइबर हाइजीन है, जहाँ कई उपयोगकर्त्ता फिशिंग हमलों, धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों और ठगी कॉल को पहचानने में असफल रहते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम साइबर धोखाधड़ी के प्रति संवेदनशीलता को और बढ़ा देते हैं।

- महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की कमज़ोर सुरक्षा: पुराने सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण पावर ग्रिड, दूरसंचार नेटवर्क और परमाणु संयंत्र असुरक्षित बने हुए हैं।

- साथ ही, भारत में लघु एवं मध्यम उद्यम (SMEs) और महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में मज़बूत सुरक्षा का अभाव है, तथा आयातित आईटी/दूरसंचार उपकरणों पर निर्भरता से अंतर्निहित कमज़ोरियों का जोखिम बढ़ जाता है।

- एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव: CERT-In, राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC) और निजी हितधारकों जैसी कई एजेंसियाँ सीमित समन्वय के साथ कार्य करती हैं, जिसके कारण खतरे का पता लगाने और प्रतिक्रिया में देरी होती है।

साइबर सुरक्षा बढ़ाने से संबंधित प्रमुख पहल क्या हैं?

- विधायी उपाय:

- संस्थागत ढाँचा:

- रणनीतिक पहल:

भारत में साइबर सुरक्षा ढाँचे को मज़बूत करने के लिये क्या उपाय अपनाए जाने चाहिये?

- कानूनी एवं विनियामक ढांचे को मजबूत करना: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में तत्काल संशोधन की आवश्यकता है ताकि एआई, डीपफेक और रैनसमवेयर जैसे खतरों को कवर किया जा सके।

- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 का प्रवर्तन और स्पष्ट जवाबदेही के साथ कार्यान्वयन आवश्यक है।

- संस्थागत एवं ऑडिट सुधार: बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और उपयोगिता सेवाओं जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा ऑडिट और स्ट्रेस टेस्ट अनिवार्य किये जाएँ।

- स्थानीय स्तर पर खतरे के प्रबंधन के लिये ज़िला-स्तरीय साइबर सुरक्षा इकाइयों की स्थापना करना और CERT-In के साथ समन्वय को मज़बूत करना।

- महत्त्वपूर्ण अवसंरचना को सुदृढ़ करना: बैंकों जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में दो-स्तरीय प्रमाणीकरण (2FA), डेटा एन्क्रिप्शन और वास्तविक समय निगरानी प्रणाली को लागू करना।

- भारत को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ज़ीरो-ट्रस्ट आर्किटेक्चर को बढ़ावा देना चाहिये (सिर्फ परिधि सुरक्षा की बजाय निरंतर सत्यापन पर ज़ोर)।

- स्वदेशी साइबर सुरक्षा समाधान को बढ़ावा देना: भारत को विदेशी निर्भरता कम करने के लिये मेक इन इंडिया साइबर सुरक्षा उपकरणों को बढ़ावा देना चाहिये। एआई-आधारित खतरे की पहचान विकसित करने वाले स्टार्टअप्स को फंडिंग और इनक्यूबेशन के माध्यम से समर्थन दिया जाना चाहिये।

- साइबर हाइजीन और जागरूकता में सुधार: ग्रामीण समुदायों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों को लक्षित करते हुए क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रीय स्तर पर साइबर साक्षरता अभियान शुरू करना।

- स्कूलों और विश्वविद्यालयों में साइबर सुरक्षा शिक्षा को शामिल करना, जिसे सुरक्षित अवसंरचना और स्टाफ प्रशिक्षण द्वारा समर्थित किया जाए, ताकि प्रारंभिक स्तर से ही डिजिटल अनुकूलता विकसित किया जा सके।

निष्कर्ष:

भारत में साइबर खतरों का दायरा अब केवल वित्तीय धोखाधड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीयता और लोकतांत्रिक अखंडता तक पहुँच गया है। शासन और अर्थव्यवस्था के तीव्र डिजिटलाइज़ेशन के साथ, भारत की रैनसमवेयर, डेटा उल्लंघन, डीपफेक और महत्त्वपूर्ण अवसंरचना पर बाधा जैसे खतरों के प्रति संवेदनशीलता कई गुना बढ़ गई है। भारत के साइबर स्पेस को सुरक्षित करने और इसके विकास पथ की रक्षा करने के लिये मज़बूत साइबर कानून, संस्थागत क्षमता, जन जागरूकता और वैश्विक सहयोग से जुड़ा एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न. भारत के बढ़ते डिजिटल पदचिह्न के साथ, साइबर सुरक्षा खतरों ने राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और शासन के लिये एक प्रमुख चुनौती का रूप ले लिया है। इन खतरों की प्रकृति की जाँच कीजिये और भारत के साइबर सुरक्षा ढाँचे को मज़बूत करने के लिये एक व्यापक रणनीति सुझाइये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स:

प्रश्न. भारत में व्यक्तियों के लिये साइबर बीमा के तहत धन की हानि और अन्य लाभों के भुगतान के अलावा, निम्नलिखित में से कौन से लाभ आम तौर पर कवर किये जाते हैं? (वर्ष 2020)

- किसी के कंप्यूटर तक पहुँच को बाधित करने वाले मैलवेयर के मामले में कंप्यूटर सिस्टम की बहाली की लागत।

- एक नए कंप्यूटर की लागत अगर ऐसा साबित हो जाता है कि कुछ असामाजिक तत्त्वों ने जानबूझकर इसे नुकसान पहुँचाया है।

- साइबर जबरन वसूली के मामले में नुकसान को कम करने के लिए एक विशेष सलाहकार को काम पर रखने की लागत।

- यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव की लागत

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(A) केवल 1, 2 और 4

(B) केवल 1, 3 और 4

(C) केवल 2 और 3

(D) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (B)

प्रश्न. भारत में निम्नलिखित में से किसके लिये साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना कानूनी रूप से अनिवार्य है? (वर्ष 2017)

- सेवा प्रदाता

- डेटा केंद्र

- निगमित निकाय

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(A) केवल 1

(B) केवल 1 और 2

(C) केवल 3

(D) 1, 2 और 3

उत्तर: (D)

मेन्स:

प्रश्न: साइबर सुरक्षा के विभिन्न घटक क्या हैं? साइबर सुरक्षा में चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जाँच करें कि भारत ने व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति को किस हद तक सफलतापूर्वक विकसित किया है। (वर्ष 2022)