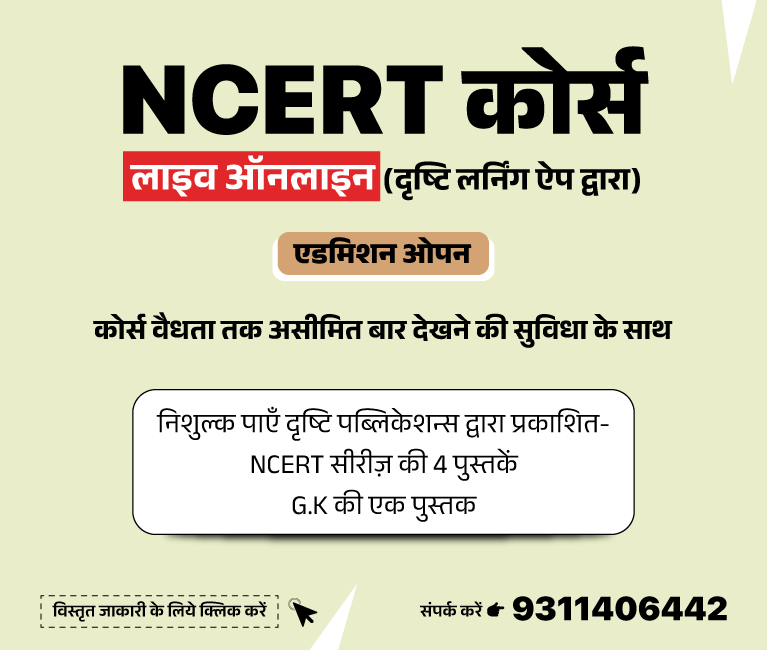

मानचित्र

भारतीय अर्थव्यवस्था

निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना

प्रिलिम्स के लिये:निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना (TIES), पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान (NMP), शुल्क वापसी योजना, रूस-यूक्रेन युद्ध, आपूर्ति शृंखला का रणनीतिक प्रयोग, विशेष आर्थिक क्षेत्र। मेन्स के लिये:निर्यात को बढ़ावा देने के लिये प्रमुख सरकारी पहल, भारतीय निर्यात में वृद्धि से संबंधित चुनौतियाँ। |

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार के वाणिज्य विभाग ने उचित बुनियादी ढाँचे का निर्माण कर निर्यात को बढ़ावा देने के लिये निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना (Trade Infrastructure for Export Scheme- TIES) लागू की है।

निर्यात को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख सरकारी पहलें:

- TIES योजना:

- TIES योजना केंद्र/राज्य सरकार के स्वामित्त्व वाली एजेंसियों या उनके संयुक्त उद्यमों को महत्त्वपूर्ण निर्यात संबंधी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं हेतु सहायता अनुदान प्रदान करती है।

- बुनियादी ढाँचे में बॉर्डर हाट, भूमि सीमा शुल्क स्टेशन, गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाएँ, कोल्ड चेन, व्यापार संवर्द्धन केंद्र, निर्यात भंडारण एवं पैकेजिंग, विशेष आर्थिक क्षेत्र व बंदरगाह/हवाई अड्डे कार्गो टर्मिनस शामिल हैं।

- TIES योजना केंद्र/राज्य सरकार के स्वामित्त्व वाली एजेंसियों या उनके संयुक्त उद्यमों को महत्त्वपूर्ण निर्यात संबंधी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं हेतु सहायता अनुदान प्रदान करती है।

- PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान (NMP):

- PM गति शक्ति NMP एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो देश में बुनियादी ढाँचे से संबंधित भू-स्थानिक डेटा को एकीकृत करता है और सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं का प्रारूप तैयार करता है।

- यह डिजिटल प्रणाली देश में रसद लागत को कम करने और आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने के उद्देश्य से बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के समकालिक कार्यान्वयन के लिये डेटा-आधारित निर्णय लेने में मदद करती है।

- PM गति शक्ति NMP एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो देश में बुनियादी ढाँचे से संबंधित भू-स्थानिक डेटा को एकीकृत करता है और सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं का प्रारूप तैयार करता है।

- शुल्क वापसी योजना:

- शुल्क वापसी योजना आयातित इनपुट पर सीमा शुल्क और निर्यातित वस्तुओं के विनिर्माण में उपयोग किये जाने वाले घरेलू इनपुट पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में छूट देती है।

- यह योजना सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के साथ-साथ सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम, 2017 के अनुसार संचालित की जाती है है।

- शुल्क वापसी योजना आयातित इनपुट पर सीमा शुल्क और निर्यातित वस्तुओं के विनिर्माण में उपयोग किये जाने वाले घरेलू इनपुट पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में छूट देती है।

भारतीय निर्यात वृद्धि से संबंधित चुनौतियाँ:

- बढ़ता संरक्षणवाद और विवैश्वीकरण: विश्व भर के देश बाधित वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था रूस-यूक्रेन युद्ध और आपूर्ति शृंखला के रणनीतिक प्रयोग के कारण संरक्षणवादी व्यापार नीतियों की ओर बढ़ रहे हैं, इससे भारत की निर्यात क्षमता काफी प्रभावित हो रही है।

- बुनियादी ढाँचे की कमी: भारत में विनिर्माण केंद्रों की अत्यधिक कमी है, विकसित देशों की तुलना में इंटरनेट सुविधाएँ और महँगा परिवहन उद्योगों के लिये एक बड़ी समस्या है।

- चीन के अपने सकल घरेलू उत्पाद के 20% की तुलना में भारत प्रतिवर्ष अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल 4.3% बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिये उपयोग करता है। अवसंरचना क्षेत्र के लिये वर्ष 2023-24 के बजट में 10 लाख करोड़ रुपए (GDP का 3.3%) आवंटित किये गए थे, जो वर्ष 2019 से तीन गुना अधिक है।

- दूसरी चुनौती निर्बाध विद्युत आपूर्ति की है।

- अनुसंधान एवं विकास पर कम खर्च के कारण नवाचार में कमी: वर्तमान में भारत सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.7% अनुसंधान और विकास कार्यों पर खर्च करता है। यह विनिर्माण क्षेत्र के विकसित होने, नवाचार करने और वृद्धि में बाधा उत्पन्न करता है।

आगे की राह

- अवसंरचनात्मक अंतराल को भरना: मज़बूत बुनियादी ढाँचा नेटवर्क- गोदामों, बंदरगाहों, परीक्षण प्रयोगशालाओं, प्रमाणन केंद्रों आदि से भारतीय निर्यातकों को वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा करने में मदद मिलेगी।

- इसे आधुनिक व्यापार पद्धतियों को अपनाने की भी आवश्यकता है जिन्हें निर्यात प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के माध्यम से लागू किया जा सकता है। इससे समय और लागत दोनों की बचत होगी।

- संयुक्त विकास कार्यक्रमों की खोज: वैश्वीकरण की लहर और धीमी वृद्धि के बीच निर्यात विकास का एकमात्र साधन नहीं हो सकता है।

- भारत को मध्यम अवधि की बेहतर संभावनाओं के लिये अन्य देशों के साथ अंतरिक्ष, अर्द्धचालक एवं सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में संयुक्त विकास कार्यक्रमों में साझेदारी करनी होगी।

- MSME सेक्टर को आगे बढ़ाना: वर्तमान में MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) देश के सकल घरेलू उत्पाद में एक-तिहाई का योगदान करते हैं, निर्यात का 48% हिस्सा, इन्हें महत्त्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने में अग्रणी बनाता है।

- भारत के लिये आवश्यक है कि वह विशेष आर्थिक क्षेत्रों को MSME क्षेत्र से जोड़े और छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित करे।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न 1. निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊँची दर का संकेत नहीं करती यदि: (2018) (a) औद्यौगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ-साथ बढ़ने में विफल रहता है। उत्तर: (c) प्रश्न 2. फरवरी 2006 से प्रभावी हुआ SEZ एक्ट, 2005 के कुछ उद्देश्य हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिये:

उपर्युक्त में से कौन-सा/से एक्ट का/के उद्देश्य है/हैं? केवल 1 और 2 उत्तर: (a) प्रश्न 3. "बंद अर्थव्यवस्था" वह अर्थव्यवस्था है जिसमें: (2011) (a) मुद्रा पूर्णतः नियंत्रित होती है उत्तर: (d) |

स्रोत: पी.आई.बी.

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-चीन संबंध

प्रिलिम्स के लिये:भारत-चीन संबंध, SCO, G-20, GDP। मेन्स के लिये:भारत-चीन संबंध। |

चर्चा में क्यों?

शंघाई सहयोग संगठन और G-20 की अध्यक्षता के साथ ही भारत, चीन पर लगातार नज़र रखे हुए है।

चीन के विकास के प्रमुख क्षेत्र:

- स्थिर वृद्धि:

- वर्ष 2022 में चीन की अर्थव्यवस्था में 3% की वृद्धि हुई।

- चीन का सकल घरेलू उत्पाद पिछले पाँच वर्षों में 5.2% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 121 ट्रिलियन युआन (लगभग 18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) तक पहुँच गया।

- जनहित के कार्य:

- पिछले आठ वर्षों के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप चीन ने लगभग 100 मिलियन ग्रामीण निवासियों को गरीबी से मुक्त करने के साथ ऐतिहासिक रूप से गरीबी का पूर्ण समाधान किया है।

- सरकार ने 70% से अधिक खर्च लोगों की भलाई सुनिश्चित करने हेतु किया।

- विन-विन सहयोग:

- वर्ष 2013-2021 की अवधि में वैश्विक आर्थिक विकास में चीन का योगदान औसतन 38.6% था, जो G7 देशों के संयुक्त (25.7%) योगदान से अधिक था।

- जब से चीनी राष्ट्रपति ने वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक भाषण में वैश्विक विकास पहल (Global Development Initiative- GDI) का प्रस्ताव रखा, तब से 100 से अधिक देशों ने अपना समर्थन व्यक्त किया है और 60 से अधिक देश GDI के ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में शामिल हो गए हैं।

चीन और भारत के बीच व्यापार का परिदृश्य:

- अमेरिका के बाद चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

- चीन और भारत महत्त्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार हैं एवं द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2022 में 135.984 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।

- व्यापार घाटे के बावजूद भारत द्वारा चीन से उपकरणों और सामग्रियों का आयात "मेड-इन-इंडिया" उत्पादों की कुल लागत को कम करता है, साथ ही भारतीय डाउनस्ट्रीम उद्योगों एवं उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान करता है, भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाता है तथा वैश्विक औद्योगिक और आपूर्ति शृंखलाओ में भारत के एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है।

- चीन का बाज़ार भारत के लिये खुला है और चीन की जनता अपने बाज़ार में अधिक उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय सामान, सांस्कृतिक एवं अन्य उत्पादों का स्वागत करती है।

- चीनी उद्यमों के निवेश ने भारतीय लोगों के लिये बड़ी संख्या में नौकरियाँ सृजित की हैं और भारत के आर्थिक विकास में योगदान दिया है।

आगे की राह

- चीन एवं भारत का विकास और पुनरुद्धार विकासशील देशों की ताकत को बढ़ावा देता है; यह विश्व की एक-तिहाई आबादी की नियति को बदल देगा और एशिया के भविष्य को प्रभावित करेगा।

- दो पड़ोसी तथा प्राचीन सभ्यताओं के रूप में 2.8 बिलियन की संयुक्त जनसंख्या के साथ चीन और भारत विकासशील देशों एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिनिधि हैं।

- भारत और चीन दोनों राष्ट्रीय कायाकल्प और आधुनिकीकरण के दौर से गुज़र रहे हैं अर्थात् चुनौतियों को दूर करना होगा, साथ ही समस्याओं का समाधान करना होगा।

- चीन और भारत के बीच मतभेद की तुलना में साझा हित कहीं अधिक हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. "चीन अपने आर्थिक संबंधों और सकारात्मक व्यापार अधिशेष को एशिया में संभाव्य सैनिक शक्ति हैसियत को विकसित करने के लिये उपकरणों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है"। इस कथन के प्रकाश में उसके पड़ोसी के रूप में भारत पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2017) |

स्रोत: द हिंदू

सामाजिक न्याय

राजनीति में महिलाओं के लिये आरक्षण

प्रिलिम्स के लिये:समानता का अधिकार, महिला आरक्षण विधेयक, महिला सशक्तीकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। मेन्स के लिये:राजनीति में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्त्व का मुद्दा, महिलाओं से संबंधित मुद्दे, समावेशी विकास, मानव संसाधन, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक राजनीतिक दल ने लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश करने का आह्वान किया।

- राज्यसभा ने 9 मार्च, 2010 को महिला आरक्षण विधेयक पारित किया था। हालाँकि लोकसभा ने कभी भी विधेयक पर मतदान नहीं किया। इस विधेयक को समाप्त कर दिया गया क्योंकि यह अभी तक लोकसभा में लंबित था।

भारतीय राजनीति में महिलाओं के लिये आरक्षण की पृष्ठभूमि:

- राजनीति में महिलाओं के लिये आरक्षण का मुद्दा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय सामने आया। वर्ष 1931 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में तीन महिला निकायों, नेताओं- बेगम शाह नवाज़ और सरोजिनी नायडू द्वारा नए संविधान में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त रूप से जारी आधिकारिक ज्ञापन प्रस्तुत किये गए थे।

- महिलाओं के लिये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में वर्ष 1988 में सिफारिश की गई थी कि महिलाओं को पंचायत स्तर से लेकर संसद के स्तर तक आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिये।

- इन सिफारिशों ने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के ऐतिहासिक अधिनियमन का मार्ग प्रशस्त किया, जो सभी राज्य सरकारों को क्रमशः पंचायती राज संस्थानों एवं इसके हर स्तर पर अध्यक्ष पदों तथा शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं हेतु एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का आदेश देती हैं। इन सीटों में एक-तिहाई सीटें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित हैं।

- महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल जैसे कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिये 50% आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु कानूनी प्रावधान किये हैं।

महिला प्रतिनिधित्त्व विधेयक:

- विधेयक के बारे में:

- महिला आरक्षण विधेयक में महिलाओं के लिये लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है।

- आरक्षित सीटों को राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में क्रमिक रूप से आवंटित किया जा सकता है।

- इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 वर्ष बाद महिलाओं के लिये सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा।

- आवश्यकता:

- ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत राजनीतिक अधिकारिता (संसद में महिलाओं का प्रतिशत और मंत्री पद) आयाम में 146 में से 48वें स्थान पर है।

- इस रैंक के बावजूद भारत का स्कोर 0.267 है जो कि काफी कम है। इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाले कुछ देशों का स्कोर कहीं बेहतर है। उदाहरण के लिये आइसलैंड 0.874 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर है और बांग्लादेश 0.546 के स्कोर के साथ 9वें स्थान पर है।

- महिलाओं का आत्म-प्रतिनिधित्त्व और आत्मनिर्णय का अधिकार।

- विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार, महिला पंचायती राज प्रतिनिधियों ने गाँवों में समाज के विकास और समग्र भलाई के लिये सराहनीय काम किया है तथा उनमें से कई निस्संदेह बड़े पैमाने पर काम करना चाहेंगी; हालाँकि वे भारत की राजनीतिक संरचना में विभिन्न चुनौतियों का सामना करती हैं।

- ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत राजनीतिक अधिकारिता (संसद में महिलाओं का प्रतिशत और मंत्री पद) आयाम में 146 में से 48वें स्थान पर है।

- बिल के खिलाफ तर्क:

- महिलाएँ कोई सजातीय समुदाय नहीं हैं, जैसे कि कोई जाति समूह। इसलिये महिलाओं के लिये जाति-आधारित आरक्षण हेतु जो तर्क दिये गए हैं, वे उचित नहीं है।

- महिलाओं के लिये सीटों के आरक्षण का कुछ लोगों द्वारा विरोध किया जाता है। वे दावा करते हैं कि ऐसा करने से संविधान की समानता की गारंटी का उल्लंघन होगा। यदि महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, तो उनका तर्क है कि महिलाएँ योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्द्धा नहीं करेंगी, जिससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट आ सकती है।

भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्त्व:

- स्वतंत्रता से पहले:

- पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंडों और मानसिकता ने ऐतिहासिक रूप से भारत में महिलाओं को हाशिये पर रखने और उनका शोषण करने की अनुमति दी है।

- सामाजिक सुधारों की शुरुआत और स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी: महिलाओं ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रभावशाली योगदान दिया, जो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन (1905–08) के साथ शुरू हुआ, जिसमें महिलाओं ने राजनीतिक प्रदर्शनों का आयोजन, संसाधन जुटाना एवं आंदोलनों में नेतृत्त्व की स्थिति संभाली।

- आज़ादी के बाद:

- भारत के संविधान ने निर्धारित किया है कि सभी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र पुरुषों एवं महिलाओं के साथ समान व्यवहार करेंगे।

- वर्तमान में भारतीय संसद की लगभग 14.4% सदस्य महिलाएँ हैं, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है। हालाँकि अंतर-संसदीय संघ के अनुसार, भारत के निम्न सदन में नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एवं बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों की तुलना में महिलाओं का प्रतिशत कम है।

- भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India- ECI) के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, अक्तूबर 2021 में महिला प्रतिनिधि संसद के कुल सदस्यों का 10.5% हैं।

- भारत में सभी राज्य विधानसभाओं में महिला सदस्यों (MLA) के लिये परिदृश्य और भी बदतर है, जिसका राष्ट्रीय औसत 9% है। आज़ादी के पिछले 75 वर्षों में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्त्व 10% भी नहीं बढ़ा है।

भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के मूल्यांकन हेतु मानदंड:

- मतदाता के रूप में महिलाएँ:

- वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में पुरुषों की तुलना में लगभग उतनी ही महिलाओं ने मतदान किया, यह राजनीति में लैंगिक समानता की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्त्वपूर्ण अवसर है, जिसे "क्वाइट रिवाॅल्यूशन ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट" कहा गया गया है। इस बढ़ती भागीदारी के विशेषकर वर्ष 1990 के दशक के दौरान से कई कारण रहे हैं।

- उम्मीदवार के रूप में महिलाएँ:

- सामान्यतः संसदीय चुनावों में महिला उम्मीदवारों का अनुपात समय के साथ बढ़ा है लेकिन पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में यह कम रहा। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाग लेने वाले 8,049 उम्मीदवारों में 9% से कम महिलाएँ थीं।

भारत में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्त्व को बेहतर करने हेतु उपाय:

- भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्त्व अनेक वर्षों से चर्चा का विषय रहा है और इसमें कुछ प्रगति भी हुई है किंतु अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना शेष है। भारतीय राजनीति में महिलाओं के बेहतर प्रतिनिधित्त्व हेतु कुछ तरीके इस प्रकार हैं:

- सीटों का आरक्षण: स्थानीय निकायों और विधानसभाओं में महिलाओं के लिये सीटों का आरक्षण राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्त्व में वृद्धि करने का एक सफल तरीका रहा है। महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने के अधिक अवसर प्रदान करने हेतु ऐसी और अधिक आरक्षण नीतियाँ लागू की जा सकती हैं।

- जागरूक और शिक्षित करना: महिलाओं में उनके अधिकारों और राजनीति में भागीदारी के महत्त्व के विषय में जागरूकता पैदा करना आवश्यक है। शैक्षिक कार्यक्रम तथा जागरूकता अभियान महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

- लिंग आधारित हिंसा और उत्पीड़न को रोकने हेतु आवश्यक कदम: लिंग आधारित हिंसा एवं उत्पीड़न राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की दिशा में प्रमुख बाधाएँ हैं। नीति तथा विधिक उपायों के माध्यम से इन मुद्दों को हल करने से राजनीति में महिलाओं के लिये सुरक्षित और अधिक सहायक वातावरण तैयार हो सकता है।

- चुनावी प्रक्रिया में सुधार: अधिक महिलाओं का चयन सुनिश्चित करने हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्त्व और अधिमान्य मतदान प्रणाली को लागू करने जैसे सुधार राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्त्व को बढ़ावा दे सकते हैं।

- भारतीय राजनीति में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के उपाय सीमित हैं। दीर्घकालिक प्रभाव के लिये कई चुनौतियों से निपटने हेतु एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. "स्थानीय स्वशासन के संस्थानों में महिलाओं के लिये सीटों के आरक्षण का भारतीय राजनीतिक प्रक्रम के पितृसत्तात्मक अभिलक्षण पर एक सीमित प्रभाव पड़ा है।" टिप्पणी कीजिये। (2019) |

स्रोत: द हिंदू

भूगोल

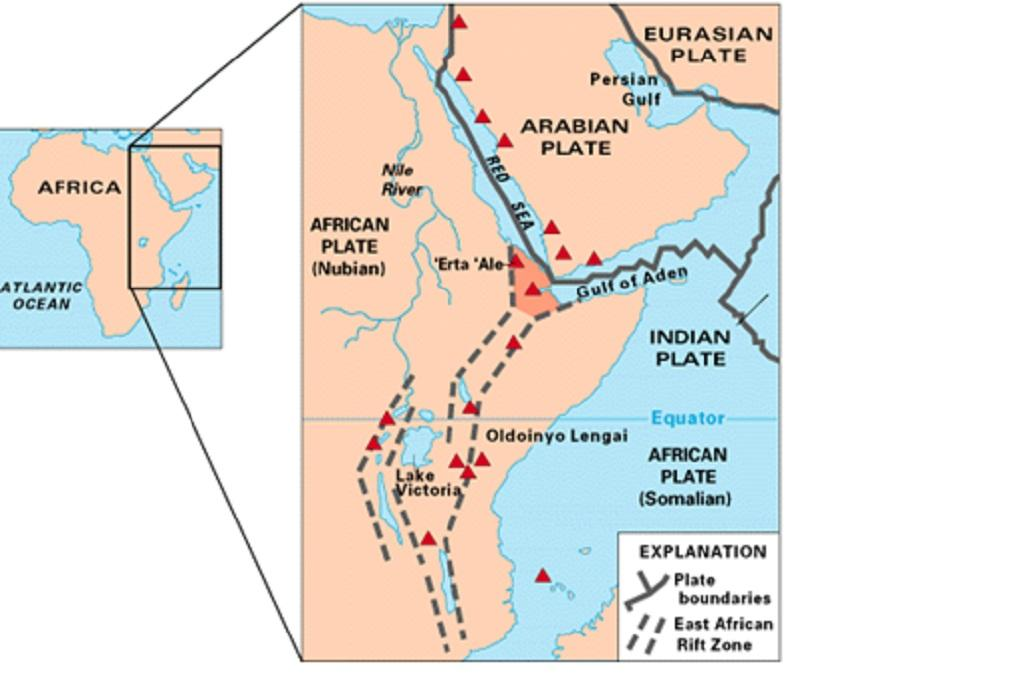

अफ्रीका की रिफ्ट वैली और एक नए महासागर बेसिन का निर्माण

प्रिलिम्स के लिये:लाल सागर, रिफ्ट वैली, न्युबियन अफ्रीकी प्लेट, अरेबियन प्लेट, अदन की खाड़ी। मेन्स के लिये:टेक्टोनिक प्लेट्स, अफ्रीकी प्लेट्स में दरार के लिये ज़िम्मेदार कारक। |

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2020 में एक अध्ययन से पता चला है कि अफ्रीकी महाद्वीप के धीरे-धीरे अलग होने से एक नए महासागर बेसिन का निर्माण हो रहा है।

- यह पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी के कारण है, जो 56 किलोमीटर तक फैली हुई है और वर्ष 2005 में इथियोपियाई रेगिस्तान में दिखाई दी थी

अफ्रीका की प्लेटों के खिसकने के लिये ज़िम्मेदार कारक:

- कारक:

- तीन प्लेटें- न्युबियन अफ्रीकी प्लेट, सोमालियाई अफ्रीकी प्लेट और अरेबियन प्लेट अलग-अलग गति से विभाजित हो रही हैं।

- अरेबियन प्लेट प्रतिवर्ष लगभग एक इंच की दर से अफ्रीका से दूर जा रही है, जबकि दो अफ्रीकी प्लेटें प्रतिवर्ष आधा इंच से 0.2 इंच के मध्य या और भी धीमी गति से अलग हो रही हैं।

- पिछले 30 मिलियन वर्षों में अरेबियन प्लेट धीरे-धीरे अफ्रीका से दूर हो रही है, जिसके कारण पहले से ही लाल सागर और अदन की खाड़ी का निर्माण हुआ है।

- संभावित परिणाम:

- चूँकि सोमाली और नूबियन टेक्टोनिक प्लेटें एक-दूसरे से अलग हो रही हैं, इसलिये इस दरार से एक छोटे महाद्वीप का निर्माण हो जाएगा, जिसमें वर्तमान सोमालिया, केन्या, इथियोपिया एवं तंजानिया के कुछ हिस्से शामिल होंगे।

- अदन की खाड़ी और लाल सागर अंतत: इथियोपिया के अफार क्षेत्र और पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी में बाढ़ लाकर एक नए महासागर का निर्माण करेंगे।

- इस नए महासागर के परिणामस्वरूप पूर्वी अफ्रीका अपनी अद्वितीय भौगोलिक और पारिस्थितिक विशेषताओं के साथ एक अलग छोटा महाद्वीप बन जाएगा।

- सोमाली और न्युबियन विवर्तनिक प्लेटों के अलग होने से नया महासागर बेसिन बनाने में 5 से 10 मिलियन वर्ष लगेंगे।

- वर्तमान स्थिति:

- हालाँकि कुछ समय से भ्रंशन की प्रक्रिया हो रही है, संभावित विखंडन वर्ष 2018 में दुनिया भर में तब चर्चा में आया जब केन्याई भ्रंश घाटी में बड़ी दरार देखी गई।

इस भ्रंशन के अवसर और चुनौतियाँ:

- अवसर:

- नई तटरेखाओं के उभरने से देशों में आर्थिक विकास के असंख्य अवसर (जैसे- युगांडा और जाम्बिया जैसे लैंडलॉक देश) उपलब्ध होंगे, क्योंकि इसके कारण इन देशों की व्यापार के लिये नए बंदरगाहों तक पहुँच होगी, साथ ही मत्स्यन क्षेत्र और इंटरनेट बुनियादी ढाँचा भी उपलब्ध हो पाएगा।

- चुनौतियाँ :

- विस्थापन और पर्यावास का नुकसान: समुदायों का विस्थापन, बस्तियों और विभिन्न वनस्पतियों एवं जीवों के निवास स्थान का नुकसान जैसी पर्यावरणीय क्षति का सामना करना पड़ेगा।

- लोगों की निकासी और जीवन की संभावित हानि इस प्राकृतिक घटना का एक अनपेक्षित परिणाम होगा।

- विस्थापन और पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2015 तक अफ्रीका में 15 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए थे।

- प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव: तेज़ी से हो रहे शहरीकरण और बस्तियों में वृद्धि प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डालती हैं जिससे जल, ऊर्जा और भोजन की उपलब्धता की समस्या उत्पन्न होती है।

- अनियंत्रित अपशिष्ट निपटान भी एक गंभीर चिंता का विषय है।

- नए फाॅल्ट लाइन्स: न्युबियन और सोमाली प्लेटों के अलग होने से नए फाॅल्ट लाइन्स, दरारें बन सकती हैं अथवा पहले से मौजूद फाॅल्ट लाइनें पुनर्सक्रिय हो सकती हैं, जिससे भूकंपीय गतिविधियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

- विस्थापन और पर्यावास का नुकसान: समुदायों का विस्थापन, बस्तियों और विभिन्न वनस्पतियों एवं जीवों के निवास स्थान का नुकसान जैसी पर्यावरणीय क्षति का सामना करना पड़ेगा।

भ्रंश:

- पृथ्वी के लिथोस्फीयर को कई टेक्टाॅनिक प्लेटों में विभाजित किया गया है जो एक-दूसरे की तुलना में अलग-अलग गति से चलती हैं।

- विवर्तनिक बल न केवल प्लेटों को गति प्रदान करता है बल्कि इस बल के कारण उनमें दरार पड़ने की भी संभावना होती है, जिससे संभावित रूप से नई प्लेट सीमाओं का निर्माण होता है।

- भ्रंश एक भूगर्भीय प्रक्रिया है जिसमें एक एकल टेक्टाॅनिक प्लेट दो या दो से अधिक प्लेटों में विभक्त हो जाती है जो अपसारी प्लेट सीमाओं से अलग होती हैं।

- इस प्रक्रिया के कारण समतल निचले भूमि क्षेत्र (Lowland Region) का उद्भव होता है जिसे रिफ्ट घाटी के रूप में जाना जाता है।

- उदाहरण: नर्मदा दरार घाटी (भारत), बैकाल दरार घाटी (रूस)।

ग्रेट रिफ्ट वैली:

- द ग्रेट रिफ्ट वैली एक विशाल भूवैज्ञानिक संरचना है जो उत्तरी सीरिया से लेकर पूर्वी अफ्रीका के मध्य मोज़ाम्बिक तक लगभग 6,400 किलोमीटर तक विस्तृत है।

- जॉर्डन नदी इस घाटी से निकलती है और अंततः इज़रायल तथा जॉर्डन के बीच की सीमा पर मृत सागर में मिल जाती है।

- अदन की खाड़ी दरार की पूर्व की ओर निरंतरता में है और इस बिंदु से दरार दक्षिण-पूर्व की ओर हिंद महासागर के मध्य-महासागरीय रिज के हिस्से के रूप में फैली हुई है।

- पूर्वी अफ्रीका में घाटी पूर्वी दरार और पश्चिमी दरार में विभाजित होती है। पश्चिमी दरार, जिसे अल्बर्टीन दरार के रूप में भी जाना जाता है, में दुनिया की कुछ सबसे गहरी झीलें हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, पिछले वर्ष के प्रश्नप्रश्न. नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य बड़ी प्रायद्वीपीय नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। क्यों? (2013)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (a) |

स्रोत: डाउन टू अर्थ

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

लक्षद्वीप में हरित और स्व-संचालित विलवणीकरण संयंत्र

प्रिलिम्स के लिये:राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र, डीप सी माइनिंग, डीप ओशन मिशन। मेन्स के लिये:ओशन थर्मल एनर्जी, डीप ओशन मिशन (DOM), सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, वैज्ञानिक नवाचारों के दोहन का महत्त्व। |

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT), जो कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के तहत एक स्वायत्त संस्थान है, लक्षद्वीप में हरित और स्व-संचालित विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है।

- राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT), कम तापमान वाली थर्मल विलवणीकरण तकनीक (Low Temperature Thermal Desalination- LTTD) का उपयोग कर लक्षद्वीप के छह द्वीपों में पीने योग्य जल उपलब्ध कराने की पहल पर काम कर रहा है। NIOT अब इस प्रक्रिया को उत्सर्जन मुक्त बनाने की कोशिश कर रहा है।

- वर्तमान में अलवणीकरण संयंत्र, जिनमें से प्रत्येक प्रतिदिन कम-से-कम 100,000 लीटर पीने योग्य जल प्रदान करता है, डीज़ल जनरेटर सेट द्वारा संचालित होते हैं।

हरित और स्व-संचालित विलवणीकरण संयंत्र:

- परिचय:

- प्रस्तावित विलवणीकरण संयंत्र को शक्ति प्रदान करने के लिये सौर, पवन और तरंग ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के संयोजन का उपयोग किया जाएगा। यह संयंत्र समुद्री जल को अलवणीकृत करने और पीने योग्य जल का उत्पादन करने के लिये रिवर्स ऑस्मोसिस (RO) तकनीक से लैस होगा। NIOT एक ऐसे द्वीप में संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है, जहाँ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की उच्च संभावना है।

- यह संयंत्र विश्व में अपनी तरह का पहला संयंत्र है क्योंकि यह स्वदेशी तकनीक, हरित ऊर्जा एवं पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं का उपयोग करके समुद्र से पीने के लिये जल उत्पन्न करेगा और यह स्व-संचालित है।

- आवश्यकता:

- LTTD की प्रक्रिया जीवाश्म-ईंधन मुक्त नहीं है और डीज़ल की खपत भी करती है और डीज़ल जनरेटर सेट के माध्यम से काम करती है, यह द्वीपों में एक कीमती वस्तु है जिसे मुख्य भूमि से भेजा जाता है और इसे विद्युत ग्रिड द्वारा शक्ति देना एक दुरूह कार्य है।

निम्न तापमान तापीय विलवणीकरण प्रौद्योगिकी:

- LTTD एक अलवणीकरण तकनीक है जो समुद्री जल को पीने योग्य जल में परिवर्तित कर देती है।

- यह पद्धति इस विचार पर आधारित है कि सतह से 1,000-2,000 फीट नीचे समुद्र का जल सतह के जल की तुलना में 4-8 डिग्री सेल्सियस अधिक ठंडा होता है। इसलिये एक टैंक का उपयोग खारे सतह के जल (बाहरी शक्ति स्रोत के माध्यम से) को इकट्ठा करने और उच्च दबाव के लिये किया जाता है।

- दबाव से वाष्पीकृत जल कई ट्यूबों द्वारा एक कक्ष में एकत्रित होता है। इन नलियों के माध्यम से समुद्र का ठंडा जल खींचा जाता है, जहाँ वाष्प संघनित होकर ताजा जल का निर्माण करती है और जो लवण निकलता है उसे अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार संघनित ताजा जल पीने के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है।

विलवणीकरण संयंत्र:

- विलवणीकरण संयंत्र खारे जल को पीने लायक जल में परिवर्तित कर देता है।

- विलवणीकरण विभिन्न मानव उपयोगों के लिये गुणवत्तायुक्त जल का उत्पादन करने हेतु जल से लवण हटाने की प्रक्रिया को कहते है।

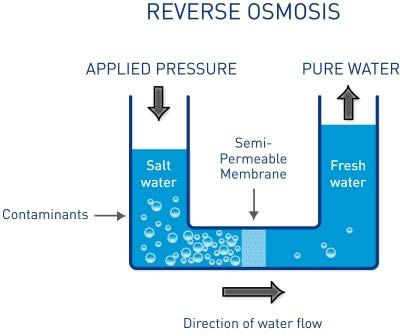

- इस प्रक्रिया के लिये सर्वाधिक इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक रिवर्स ऑस्मोसिस है।

- अर्द्ध-पारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन को उच्च-विलेय सांद्रता वाले क्षेत्र से कम-विलेय सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ धकेलने के लिये एक बाह्य दबाव आरोपित किया जाता है।

- झिल्लियों में उपस्थित सूक्ष्म छिद्र के माध्यम से जल के अणु नमक एवं अन्य अशुद्धियों को पीछे छोड़ देते हैं जिससे दूसरी तरफ से स्वच्छ जल की प्राप्ति होती है।

- ये संयंत्र ज़्यादातर ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किये जाते हैं जहाँ समुद्र के जल की उपलब्धता होती है।

निष्कर्ष:

- लक्षद्वीप में NIOT के स्व-संचालित अलवणीकरण संयंत्र के सफल कार्यान्वयन में शामिल सभी हितधारकों को प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी और यह परियोजना संबद्ध क्षेत्र में जल की कमी की समस्या का स्थायी समाधान तथा इसी प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे अन्य तटीय समुदायों के लिये एक मॉडल साबित हो सकती है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. निम्न तापमान तापीय विलवणीकरण सिद्धांत के आधार पर प्रतिदिन एक लाख लीटर मीठे जल का उत्पादन करने वाला भारत का पहला विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? (2008) (a) कवरत्ती उत्तर: (a) व्याख्या:

|

स्रोत: द हिंदू