शासन व्यवस्था

चीनी एप्स पर प्रतिबंध

प्रिलिम्स के लिये:भारत और उसके पड़ोसी देशों की अवस्थिति। मेन्स के लिये:चीनी एप्स पर प्रतिबंध लगाने का आर्थिक प्रभाव, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, भारत-चीन संबंध। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय ने 54 चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है, जिसमें लोकप्रिय गेम ‘गरेना फ्री फायर’ भी शामिल है, जो गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को उत्पन्न करता है।

- वर्ष 2020 में सरकार ने टिकटॉक और चीन के अन्य लोकप्रिय लघु वीडियो एप पर भी प्रतिबंध लगा दिया।

- भारत में ऐसे एप्स पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय न केवल एक भू-राजनीतिक कदम है, बल्कि एक रणनीतिक व्यापार पैंतरेबाज़ी भी है जिसका महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव हो सकता है।

- इससे पहले यह देखा गया था कि वर्ष 2021 में चीन के साथ भारत का व्यापार 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया था, जिसमें चीन से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड आयात किया गया, जो भारत में चीनी सामानों, विशेष रूप से मशीनरी की एक शृंखला की निरंतर मांग को रेखांकित करता था।

निर्णय के लाभ:

- राष्ट्र के तकनीकी बाज़ार में सहायता:

- इन चीनी वेबसाइटों और अनुप्रयोगों को भारतीय जनता के लिये प्रतिबंधित करने से हमारी घरेलू आईटी प्रतिभा को अवसर प्रदान करने तथा इंटरनेट उपयोगकर्त्ता पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है।

- हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में सिलिकॉन वैली (US) तथा चीन की बड़ी टेक फर्म भारतीय उपभोक्ताओं को लेकर असमंजस्य में हैं, लेकिन भारत का ध्यान अपने देश के तकनीकी बाज़ार की बजाय आईटी सेवाओं के निर्यात पर ज़्यादा रहता है।

- इन चीनी वेबसाइटों और अनुप्रयोगों को भारतीय जनता के लिये प्रतिबंधित करने से हमारी घरेलू आईटी प्रतिभा को अवसर प्रदान करने तथा इंटरनेट उपयोगकर्त्ता पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है।

- पैसिव डिप्लोमेसी पर अब कोई भरोसा नहीं: इन एप्स पर प्रतिबंध लगाने से भारत की ओर से भी एक स्पष्ट संदेश जाता है कि यह अब चीन की निबल एंड नेगोशिएट पॉलिसी का शिकार नहीं होगा।

- लद्दाख में गतिरोध जारी है।

- चीन की महत्त्वाकांक्षा को चोट पहुँचाना: यह प्रतिबंध चीन के सबसे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों में से एक अर्थात् 21वीं सदी की डिजिटल महाशक्ति बनना, को प्रभावित कर सकता है।

- दुनिया के बाकी हिस्सों में नियंत्रण स्थापित करने के अपने प्रयास में चीनी इंटरनेट उद्योग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम के लिये एक प्रशिक्षण को जारी रखने हेतु भारत के 500 मिलियन से अधिक नेटिज़न्स (Netizens) की आवश्यकता है।

- डेटा के महत्त्व को पहचानना: भारत द्वारा एप्स पर प्रतिबंध और दूरसंचार हार्डवेयर एवं मोबाइल हैंडसेट से संबंधित प्रतिबंधों पर विचार करना डेटा संग्रह एवं डिजिटल तकनीक के लिये मददगार साबित हो सकता है।

निर्णय के विपक्ष में तर्क:

- डेटा गोपनीयता चीनी एप्स तक सीमित नहीं: हाल के दिनों में अनधिकृत तरीके से उपयोगकर्त्ताओं के डेटा की चोरी करने और भारत से बाहर के सर्वरों तक पहुंँचाने की रिपोर्ट के बाद एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

- हालाँकि डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा चिंता केवल चीनी एप्स तक ही सीमित नहीं हैं।

- चीन पर भारत की आर्थिक निर्भरता: चीनी मोबाइल एप्स पर प्रतिबंध अपेक्षाकृत छोटा लक्ष्य है क्योंकि भारत कई महत्त्वपूर्ण और रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में चीन के उत्पादों पर निर्भर है।

- प्रतिस्थापन का अभाव: 118 से अधिक चीनी एप्स को प्रतिबंधित करने के बाद भारतीय तकनीकियों के माध्यम से अन्य वेबसाइटों और एप्लीकेशन द्वारा इस कमी को दूर करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। लेकिन यह चीनी वेबसाइटों और एप्लीकेशन के उपयोग को रोकने में सक्षम नहीं है।

आगे की राह

- प्राथमिक स्तर की भारतीय आईटी फर्मों को दूसरों को अपनी सेवा उपलब्ध कराने के बजाए देश में ही सेवाओं को प्रदान करना चाहिये।

- चीनी तकनीक की अनुपस्थिति में भारतीय उद्यमियों को मौजूदा फर्मों द्वारा अब तक प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को परिवर्तित रूप में नहीं देखना चाहिये बल्कि उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली उन सेवाओं एवं उत्पाद प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये जिनका देश भर में भारतीयों द्वारा रोज़मर्रा उपयोग किया जाएगा।

- नेटिज़न्स को विभिन्न बाज़ारों में उपलब्ध समान सेवाएँ प्रदान करने का उद्देश्य काफी व्यापक है, वहीं हमारे देश में भाषायी क्षेत्रीय बाधाएँ भी मौजूद हैं।

- यह एक विशिष्ट प्रकार के छोटे बाज़ारों के विकास का अवसर प्रदान करता है, जहाँ स्थानीय समुदाय द्वारा स्थानीय लोगों के लिये उपलध कराई गईं विशिष्ट इंटरनेट सेवाएँ मौजूद होंगी।

- नए डिजिटल उत्पादों के लिये मूलतः अति-क्षेत्रीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर लगातार बढ़ते बाज़ार में उभरने की योजना बनानी चाहिये।

- उदाहरण के लिये ऐसे एप विकसित किये जा सकते हैं, जो विशिष्ट बाज़ार मूल्य, स्थानीय ट्रेन और बस मार्ग से संबंधित सूचना प्रदान करते हों या फिर गैर-पारंपरिक बैंकिंग एवं उधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऑनलाइन बिक्री, वर्गीकृत विज्ञापन आदि की अनुमति देते हों।

स्रोत: द हिंदू

सामाजिक न्याय

किशोर न्याय प्रणाली

प्रिलिम्स के लिये:बच्चों से संबंधित संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान, बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRC), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग मेन्स के लिये:किशोर न्याय प्रणाली का विकास, किशोर न्याय प्रणाली का उद्देश्य, बच्चों से संबंधित मुद्दे। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के एक निर्णय को चुनौती देने वाली एक अपील को खारिज करते हुए कहा कि किशोर न्याय संबंधी याचिकाओं को प्रामाणिक तथ्यों पर आधारित होना चाहिये।

- न्यायालय ने कहा कि यदि किशोर होने की प्रमाणिकता के लिये संदिग्ध प्रकृति के दस्तावेज़ प्रस्तुत किये जाते हैं, तो आरोपी को किशोर नहीं माना जाएगा, यह देखते हुए कि यह कानून एक लाभकारी कानून है।

- गौरतलब है कि किशोर अपराधियों (18 वर्ष से कम आयु) को ‘किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000’ के तहत संरक्षण प्रदान किया जाता है।

- इस अधिनियम की धारा 7A के तहत एक आरोपी व्यक्ति ‘किशोर होने का दावा’ किसी भी न्यायालय के समक्ष, किसी भी स्तर पर, यहाँ तक कि मामले के अंतिम निपटान के बाद भी कर सकता है।

भारत में विकसित किशोर न्याय प्रणाली:

- किशोर न्याय प्रणाली की परिभाषा: किशोर न्याय प्रणाली उन बच्चों से संबंधित है जिन्होंने किसी प्रकार से कानून का उल्लंघन किया है और जिन्हें देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता है।

- भारत में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को किशोर माना जाता है।

- अवयस्क वह व्यक्ति है, जिसने पूर्ण कानूनी उत्तरदायित्व संबंधी आयु प्राप्त नहीं की है और किशोर एक ऐसा अवयस्क है जिसने कोई अपराध किया है और उसे देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता है।

- भारत में 7 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को ‘डॉक्ट्रिन ऑफ डोली इनकैपैक्स’ के कारण किसी भी अपराध के लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि अपराध करने का इरादा रखने में असमर्थ व्यक्ति।

- किशोर न्याय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य युवा अपराधियों का पुनर्वास और उन्हें दूसरा अवसर प्रदान करना है।

- इस सुरक्षा का मुख्य कारण यह है कि बच्चों का मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित नहीं होता है और उनमें गलत एवं सही की पूरी समझ नहीं होती है।

- यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब माता-पिता उचित पालन-पोषण करने में असमर्थ होते हैं और घरों में हिंसा की घटनाएँ होती हैं या ‘एकल पेरेंट’ जो अपने बच्चों को लंबे समय तक असुरक्षित छोड़ देते हैं।

- समाचार, फिल्में, वेब सीरीज़, सोशल मीडिया और शिक्षा की कमी का प्रभाव भी बच्चों के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने का कारण है।

- भारत की स्वतंत्रता के बाद संविधान ने बच्चों की सुरक्षा और विकास के लिये मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत कुछ प्रावधान किये।

- बाल अधिनियम, 1960: इस अधिनियम ने किसी भी परिस्थिति में बच्चों के कारावास को प्रतिबंधित किया और देखभाल, कल्याण, प्रशिक्षण, शिक्षा, रखरखाव, सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान किया।

- किशोर न्याय अधिनियम, 1986: बाल अधिनियम को एकरूपता प्रदान करने हेतु किशोर न्याय अधिनियम,1986 लागू किया गया, साथ ही संयुक्त राष्ट्र घोषणा,1959 के अनुसार, किशोरों की सुरक्षा के लिये मानक निर्धारित किये गए।

- 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया।

- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000: भारत सरकार द्वारा किशोर न्याय अधिनियम (JJA) को निरस्त कर एक नया अधिनियम, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 लाया गया।

- इसमें 'कानून के साथ विवाद' और 'देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता' जैसी बेहतर शब्दावली थी।

- जिन किशोरों का कानून के साथ टकराव होता है, उन्हें किशोर न्याय बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता है और जिन किशोरों को देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होती है, उन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

- वर्ष 2006 में किशोर अधिनियम में किशोरावस्था को अपराध करने की तिथि से माने जाने के लिये संशोधन किया गया था।

- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015: इसने किशोर अधिनियम, 2000 को प्रतिस्थापित किया है।

- इस अधिनियम को संसद में काफी विवाद और विरोध के बाद पारित किया गया था। इसके द्वारा मौज़ूदा कानून में कई बदलाव किये गए हैं।

- इस अधिनियम के तहत जघन्य अपराधों में शामिल 16-18 आयु वर्ग के किशोरों को वयस्कों के रूप में माना गया है।

- किशोर न्याय प्रणाली को अधिक उत्तरदायी और समाज की बदलती परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया है।

- अधिनियम अनाथ, परित्यक्त, आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों की स्पष्ट परिभाषा देने के साथ उनके लिये एक संगठित प्रणाली प्रदान करता है।

- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021: हाल ही में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 राज्यसभा में पारित किया गया है।

- यह अधिनियम बच्चों की सुरक्षा और उन्हें गोद लेने के प्रावधानों को मज़बूत करने तथा कारगर बनाने का प्रयास करता है।

- न्यायालय के समक्ष गोद लेने के कई मामले लंबित हैं तथा न्यायालय की कार्यवाही में तीव्रता लाने हेतु अब शक्तियों को ज़िला मजिस्ट्रेट को हस्तांतरित कर दिया गया है।

- संशोधन में प्रावधान है कि इस तरह के गोद लेने के आदेश जारी करने का अधिकार अब ज़िला मजिस्ट्रेट के पास है।

बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण के लिये अन्य कानूनी ढांँचे:

- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (POCSO), 2013

- बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 2016

- बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRC)

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 2005

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

शासन व्यवस्था

नव भारत साक्षरता कार्यक्रम

प्रिलिम्स के लिये:नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 मेन्स के लिये:युवाओं को शिक्षित करने की आवश्यकता और देश के विकास में उनकी भूमिका, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप |

चर्चा में क्यों?

हांल ही में सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप प्रौढ़ शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने हेतु वर्ष 2022-2027 की अवधि के लिये "नव भारत साक्षरता कार्यक्रम" को मंज़ूरी दी है।

- यह बजट 2021-22 के अनुरूप है, जिसमें संसाधनों, प्रौढ़ शिक्षा को कवर करने वाले ऑनलाइन मॉड्यूल तक पहुँच में विस्तार की घोषणा की गई थी।

- "नव भारत साक्षरता कार्यक्रम" का अनुमानित कुल परिव्यय 1037.90 करोड़ रुपए है, जिसमें वर्ष 2022-27 के लिये क्रमशः 700 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा और 337.90 करोड़ रुपए का राज्य हिस्सा शामिल है।

- देश में प्रौढ़ शिक्षा का नाम बदलकर अब 'सभी के लिये शिक्षा' कर दिया गया है

नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य:

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल आधारभूत साक्षरता और अंकगणित की शिक्षा प्रदान करना है बल्कि उन अन्य घटकों को भी शामिल करना है जो 21वीं सदी के नागरिकों के लिये आवश्यक हैं।

- अन्य घटकों में शामिल हैं:

- महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल (वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वाणिज्यिक कौशल, स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता, बाल देखभाल एवं शिक्षा, तथा परिवार कल्याण आदि)।

- व्यावसायिक कौशल विकास (स्थानीय रोज़गार प्राप्त करने की दृष्टि से)।

- बुनियादी शिक्षा (प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की समकक्षता सहित)।

- सतत् शिक्षा (कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, खेल और मनोरंजन में समग्र वयस्क शिक्षा पाठ्यक्रम, साथ ही स्थानीय शिक्षार्थियों हेतु रुचि के अन्य विषयों का उपयोग जैसे महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल पर अधिक उन्नत सामग्री सहित)।

योजना का क्रियान्वयन

- योजना को स्वयंसेवा (Volunteerism) द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से लागू किया जाएगा।

- स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण, अभिविन्यास, कार्यशालाओं का आयोजन प्रत्यक्ष मोड के द्वारा किया जा सकता है। योजना से संबंधित सभी सामग्री और संसाधन डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे।

- विद्यालय योजना के क्रियान्वयन हेतु इकाई होगा।

- विद्यालयों का उपयोग लाभार्थियों और स्वैच्छिक शिक्षकों का सर्वेक्षण करने के लिये किया जाएगा।

योजना में शामिल लोग:

- देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर-साक्षर लोग।

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, NCERT और NIOS के सहयोग से ‘ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम (OTLAS)’ का उपयोग करके प्रतिवर्ष 1 करोड़ की दर से 5 करोड़ शिक्षार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- योजना की आवश्यकता:

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के निरक्षरों की कुल संख्या 25.76 करोड़ (पुरुष 9.08 करोड़, महिलाएँ 16.68 करोड़) है।

- साथ ही वर्ष 2009-10 से वर्ष 2017-18 तक लागू ‘साक्षर भारत कार्यक्रम’ के तहत साक्षर के रूप में प्रमाणित 7.64 करोड़ लोगों को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान में भारत में लगभग 18.12 करोड़ वयस्क निरक्षर हैं।

इससे संबंधित अन्य पहलें:

- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC): इसका उद्देश्य बड़े, गुणवत्तापूर्ण और लाभकारी व्यावसायिक संस्थानों के निर्माण को उत्प्रेरित करके कौशल विकास को बढ़ावा देना है। यह उद्यमों, कंपनियों और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संगठनों को वित्तपोषण प्रदान करके कौशल विकास में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।

- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम: यह कई मौजूदा योजनाओं का पुनर्गठन करता है, जिसके पश्चात् उन्हें सिंक्रनाइज़ तरीके से लागू किया जाता है।

- प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान: यह नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लक्ष्य के साथ देश की सबसे बड़ी पहलों में से एक है।

- राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन: इसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक महत्त्वपूर्ण डिजिटल साक्षरता कौशल के साथ प्रति परिवार कम-से-कम एक व्यक्ति को सशक्त बनाना है।

- समग्र शिक्षा: यह स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये पूर्व-विद्यालय से बारहवीं कक्षा तक की विद्यालयी शिक्षा हेतु एक एकीकृत योजना है।

आगे की राह

- दुनिया भर में शिक्षा प्रणालियों के तहत बच्चों और कामकाजी वयस्कों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिये ताकि वे पढ़ना-लिखना सीख सकें। राष्ट्रीय शैक्षिक योजनाओं में बच्चों हेतु विद्यालयी शिक्षा और वयस्कों के लिये साक्षरता प्रशिक्षण समानांतर रूप में शामिल होना चाहिये।

स्रोत: द हिंदू

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

ओरिगामी मेटामैटेरियल्स

प्रिलिम्स के लिये:ओरिगामी मेटामैटेरियल्स, मेटामैटेरियल्स और इसके गुण। मेन्स के लिये:विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ। |

चर्चा में क्यों?

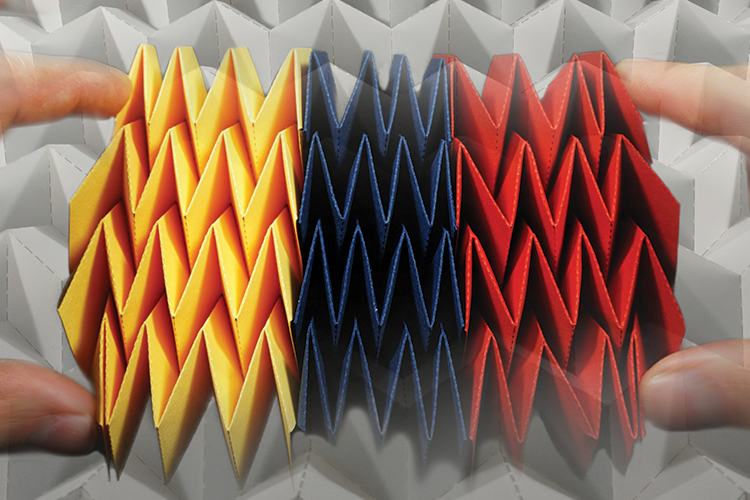

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्त्ताओं ने ‘ओरिगामी मेटामैटेरियल्स’ नामक एक नई सामग्री विकसित की है, जिसके कई महत्त्वपूर्ण उपयोग हो सकते हैं।

- इसमी पेपर फोल्डिंग (ओरिगामी) की जापानी कला का उपयोग किया जाता है और वांछित गुण प्राप्त करने हेतु इसे मोड़ा जाता है।

ओरिगामी मेटामैटेरियल्स क्या है?

- शोधकर्त्ताओं ने ओरिगामी मेटामैटेरियल्स की एक विशेष श्रेणी विकसित की है, जो तनाव की स्थिति में भी ‘पॉइसन अनुपात’ का निरंतर मूल्य प्रदर्शित करती है।

- जब इस सामग्री को किसी विशेष दिशा में खींचा जाता है, तो इसमें लंबवत, या पार्श्व, दिशा में एक परिवर्तन होता है।

- बल के साथ विरूपण और बल के पार्श्व दिशा में विरूपण के बीच के अनुपात को ‘पॉइसन अनुपात’ कहा जाता है। पॉइसन अनुपात सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है।

- इसके प्रयोग के दौरान सामग्री को दाब के माध्यम से नष्ट करने के लिये एक निरंतर पॉइसन अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता होती है। हालाँकि वे ऐसा नहीं करने के लिये प्रवृत्त होते हैं और उनके विकृत होने पर पॉइसन अनुपात भिन्न हो जाता है।

- इसका लाभ यह है कि परीक्षण के दौरान प्रयोग की गई वस्तु इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि यह कागज़, बहुलक या धातु की शीट से बनाया गया है।

मेटामैटेरियल्स:

- मेटामटेरियल्स (Metamaterials) स्मार्ट सामग्री होती है जिसमें गुणों की एक विस्तृत शृंखला पाई जाती है और वे एक-दूसरे से इतने भिन्न हो सकते हैं कि उनकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, हालांँकि उन सभी में एक सामान्य बात यह है कि इनका निर्माण कृत्रिम रूप से किया जाता है।

- अर्थात् वे प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं बल्कि लोगों द्वारा निर्मित हैं।

मेटामैटेरियल्स के गुण:

- कृत्रिम मूल के अलावा मेटामैटेरियल्स की विशेषता यह होती है कि उनके असामान्य विद्युत चुंबकीय गुण हैं, जो उनकी संरचना और व्यवस्था के चलते पाए जाते हैं, न कि उनकी सयोजकों की वजह से।

- ये ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफीन जैसे होते है क्योंकि वे सभी कार्बन से निर्मित हैं, लेकिन उनकी संरचना के कारण उनके गुण बहुत भिन्न होते हैं।

- इसके महत्त्वपूर्ण गुणों में से एक मेटामैटेरियल्स को भिन्न करना है, उदाहरण के लिये पदार्थ में नकारात्मक अपवर्तनांक होता है।

- प्रकाशिकी और विद्युत चुंबकीय अनुप्रयोगों में इन पदार्थों का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

मेटामैटेरियल्स के संभावित अनुप्रयोग:

- मेटामैटेरियल्स के संभावित अनुप्रयोगों में ऑप्टिकल फिल्टरिंग, चिकित्सा उपकरण, रिमोट एयरोस्पेस ऑपरेशन, सेंसर डिटेक्टर, सौर ऊर्जा प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, रेडोम्स, ऑप्टिकल लेंस आदि शामिल हैं तथा भूकंप से संबंधित सुरक्षा उपकरणों में भी इसका उपयोग किया जाता है।

- मेटामटेरियल्स से बने लेंस का उपयोग विवर्तन सीमा से नीचे इमेजिंग हेतु किया जाता है, जो परंपरागत ऑप्टिकल लेंस को और भी बेहतर बनाता है।

स्रोत: द हिंदू

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

इस्लामिक सहयोग संगठन और भारत

प्रिलिम्स के लिये:इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC), संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद मेन्स के लिये:भारत के हितों पर देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव, एक संगठन के रूप में OIC के साथ भारत का संबंध |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने कर्नाटक हिजाब विवाद के बीच इस्लामिक सहयोग संगठन के सांप्रदायिक विचारों के कारण इसकी आलोचना की है।

OIC और भारत के बीच हालिया विवाद:

- OIC का कथन: मुस्लिम छात्राओं को कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब नहीं पहनने के लिये कहे जाने के मुद्दे पर OIC ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से "आवश्यक उपाय" अपनाने का आह्वान किया है।

- OIC ने भारत से आग्रह किया कि वह "मुस्लिम समुदाय की जीवन-शैली के तरीकों की रक्षा करते हुए उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करे”।

- भारत की प्रतिक्रिया: भारत ने कहा कि वह एक लोकतांत्रिक देश है और देश के भीतर मुद्दों को संवैधानिक ढाँचे और तंत्र के साथ-साथ लोकतांत्रिक लोकाचार और राजनीति के अनुसार हल किया जाता है।

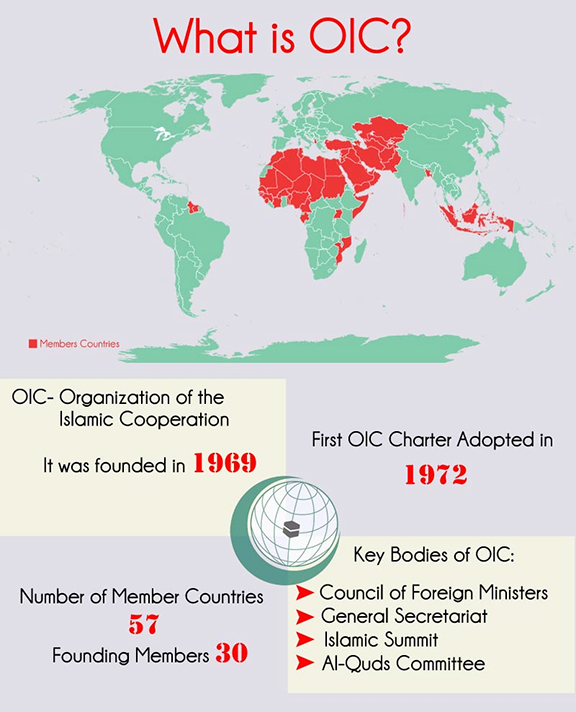

इस्लामिक सहयोग संगठन:

- परिचय:

- कुल 57 देशों की सदस्यता के साथ यह संयुक्त राष्ट्र (UN) के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर-सरकारी संगठन है।

- यह संगठन दुनिया भर में मुस्लिम जगत की सामूहिकता का प्रतिनिधित्व करता है।

- यह दुनिया के विभिन्न देशों के लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव की भावना को बढ़ावा देने के साथ ही दुनिया के मुस्लिम समुदायों के हितों की रक्षा एवं संरक्षण का प्रयास करता है।

- इसका गठन सितंबर 1969 में मोरक्को के रबात में हुए ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था, जिसका लक्ष्य वर्ष 1969 में एक 28 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई द्वारा येरुशलम में अल-अक्सा मस्जिद में आगजनी की घटना के बाद इस्लामीक मूल्यों को सुरक्षा प्रदान करना था।

- मुख्यालय: जेद्दाह (सऊदी अरब)

OIC के साथ भारत के संबंध:

- दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुस्लिम समुदाय वाले देश के रूप में भारत को वर्ष 1969 में रबात में संस्थापक सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, लेकिन पाकिस्तान के इशारे पर अपमानजनक तरीके से भारत को बाहर कर दिया गया।

- भारत कई कारणों से अब तक इस संगठन से दूर रहा:

- भारत एक ऐसे संगठन में शामिल नहीं होना चाहता था जो धर्म के आधार पर गठित किया गया हो।

- साथ ही ज़ोखिम था कि सदस्य देशों के साथ व्यक्तिगत तौर पर द्विपक्षीय संबंधों में सुधार से वह एक समूह के दबाव में आ जाएगा, खासकर कश्मीर जैसे मुद्दों पर।

- वर्ष 2018 में विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन के 45वें सत्र में मेज़बान बांग्लादेश ने सुझाव दिया कि भारत, जहाँ दुनिया के 10% से अधिक मुसलमान रहते हैं, को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाना चाहिये, लेकिन पाकिस्तान द्वारा प्रस्ताव का विरोध किया गया।

- संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे शक्तिशाली सदस्यों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के बाद भारत समूह के किसी भी बयान पर भरोसा करने के लिये आश्वस्त है।

- भारत ने लगातार इस बात को रेखांकित किया है कि जम्मू-कश्मीर "भारत का अभिन्न अंग है और यह भारत का आंतरिक मामला है" तथा इस मुद्दे पर OIC का कोई अधिकार नहीं है।

- वर्ष 2019 में भारत ने OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक में "गेस्ट ऑफ ऑनर" के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की।

- इस पहले निमंत्रण को भारत के लिये एक कूटनीतिक जीत के रूप में देखा गया, विशेष रूप से ऐसे समय में जब पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ गया था।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

जैव विविधता और पर्यावरण

विश्व सतत् विकास शिखर सम्मेलन 2022

प्रिलिम्स के लिये:विश्व सतत् विकास शिखर सम्मेलन, सतत् विकास और जलवायु परिवर्तन से संबंधित भारतीय पहल, बॉन चैलेंज, IUCN मेन्स के लिये:समावेशी विकास, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, संरक्षण, विश्व सतत् विकास शिखर सम्मेलन, सतत् विकास और जलवायु परिवर्तन से संबंधित भारतीय पहल |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने ‘ऊर्जा और संसाधन संस्थान’ (TERI) द्वारा आयोजित ‘विश्व सतत् विकास शिखर सम्मेलन’ को संबोधित किया।

विश्व सतत् विकास शिखर सम्मेलन:

- परिचय:

- विश्व सतत् विकास शिखर सम्मेलन ‘ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान’ (TERI) का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है।

- यह वैश्विक मुद्दों पर एकमात्र शिखर सम्मेलन है, जो विकासशील देशों के बीच आयोजित होता है।

- उद्देश्य:

- इसकी अवधारणा सतत् विकास और जलवायु परिवर्तन की दिशा में लक्षित कार्रवाई में तेज़ी लाने के लिये एकल मंच के रूप में की गई है।

- इसका उद्देश्य सतत् विकास, ऊर्जा और पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित वैश्विक नेताओं और विद्वानों को एक साझा मंच उपलब्ध कराना है।

‘ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान’ (TERI):

- TERI एक गैर-लाभकारी अनुसंधान संस्थान है।

- यह भारत और ग्लोबल साउथ के लिये ऊर्जा, पर्यावरण एवं सतत् विकास के क्षेत्र में अनुसंधान आयोजित करता है।

- इसकी स्थापना वर्ष 1974 में टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में हुई थी और वर्ष 2003 में इसका नाम बदलकर ‘ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान’ कर दिया गया।

शिखर सम्मेलन में भारत का पक्ष:

- न्यायसंगत ऊर्जा पहुँच:

- भारत ने यह सुनिश्चित करके अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है कि गरीबों तक समान ऊर्जा पहुँच उसकी पर्यावरण नीति की आधारशिला बनी रहे।

- इनमें उज्ज्वला योजना के तहत 90 मिलियन परिवारों की स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक पहुँच जैसी पहल शामिल है।

- साथ ही किसानों को पीएम-कुसुम योजना के तहत सौर पैनल स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है, जहाँ किसान अधिशेष बिजली का उपयोग कर सकते हैं और इसे ग्रिड को बेंच भी सकते हैं, जो स्थिरता और समानता को बढ़ावा देगा।

- उत्सर्जन में कमी:

- LED बल्ब वितरण योजना (उजाला) पर चर्चा की गई, जो बीते सात वर्षों से चल रही है, जिसने कथित तौर पर 220 बिलियन यूनिट बिजली की बचत की है और प्रतिवर्ष 180 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोका था।

- राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 'हरित हाइड्रोजन' का दोहन करना है और यह TERI जैसे शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों पर निर्भर है कि वे मापनीय समाधानों को अपनाए।

- रामसर स्थल:

- इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) द्वारा भारत के प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई तथा भारत में अब 49 रामसर स्थल (आर्द्रभूमि) हैं जो 1 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई हैं।

- भारत एक विशाल जैव-विविधता वाला देश है। विश्व के 2.4% भूमि क्षेत्र के साथ भारत में विश्व की लगभग 8% प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

- इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) द्वारा भारत के प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई तथा भारत में अब 49 रामसर स्थल (आर्द्रभूमि) हैं जो 1 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई हैं।

- भूमि क्षरण:

- भूमि क्षरण को रोककर उसकी पुनः बहाली वर्ष 2015 से मुख्य फोकस क्षेत्रों में से एक रहा है और 11.5 मिलियन हेक्टेयर से अधिक को बहाल किया गया है।

- भारत बॉन चैलेंज के तहत भूमि क्षरण तटस्थता की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को प्राप्त करने की राह पर है।

- भारत यूएनएफसीसीसी (UNFCCC) के तहत की गई अपनी सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में दृढ़ विश्वास रखता है। भारत ने ग्लासगो में CoP-26 के दौरान भी अपनी महत्त्वाकांक्षाओं में वृद्धि की है।

- उदाहरण के लिये भारत ने घोषणा की कि वह वर्ष 2070 तक कार्बन तटस्थता के लक्ष्य को हासिल कर लेगा।

- समन्वित कार्रवाई:

- सस्टेनेबिलिटी हेतु ग्लोबल कॉमन्स के लिये समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है। भारत के प्रयासों ने इस अंतर-निर्भरता को मान्यता दी है।

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से भारत का उद्देश्य ''वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड'' है।

- विश्व को हर समय हर जगह विश्वव्यापी ग्रिड से स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना चाहिये।

- इसने देशों से समानता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए विश्व स्तर पर सहमत नियमों के आधार पर कार्य करने तथा विभेदित उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमताओं के साथ राष्ट्रीय परिस्थितियों के आधार पर जलवायु परिवर्तन पर कार्य करने का भी आग्रह किया है।

- जब तक कि वैश्विक कार्बन बजट के अपने उचित हिस्से के तहत सभी देशों द्वारा इक्विटी को लागू नहीं किया जाता है तब तक पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सकता।

- सस्टेनेबिलिटी हेतु ग्लोबल कॉमन्स के लिये समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है। भारत के प्रयासों ने इस अंतर-निर्भरता को मान्यता दी है।

- आपदाग्रस्त द्वीपों के लिये बुनियादी ढाँचा:

- आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर गठबंधन (C.D.R.I.) का उद्देश्य लगातार प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त क्षेत्रों में मज़बूत बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना है।

- CoP-26 की तर्ज पर भारत ने ''इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर रेज़िलिएंट आइलैंड स्टेट्स'' नामक एक पहल भी शुरू की।

- द्वीप आधारित राज्य सबसे कमज़ोर हैं और इसलिये उन्हें तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता है।

- लाइफ (लाइफस्टाइल फॉर एन्वायरनमेंट इनिशिएटिव) लॉन्च:

- LIFE हमारे ग्रह को बेहतर बनाने के लिये जीवन-शैली के विकल्प तैयार करने के संबंध में है। LIFE दुनिया भर में समान विचारधारा वाले लोगों का एक गठबंधन होगा जो स्थायी जीवन-शैली को बढ़ावा देगा।

- उन्हें 3पी (प्रो प्लैनेट पीपल) कहा जाएगा। यह वैश्विक आंदोलन ‘लाइफ’ के क्रियान्वन हेतु एक गठबंधन है।

सतत् विकास और जलवायु परिवर्तन:

- सतत् विकास:

- सतत् विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किये बिना वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करता है।

- सतत् विकास की यह सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत परिभाषा ब्रुंटलैंड आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट 'ऑवर कॉमन फ्यूचर' (1987) में दी गई थी।

- सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) एक वैश्विक प्रयास है जिसका एक प्रमुख उद्देश्य है - सभी के लिये बेहतर भविष्य प्राप्त करना।

- जलवायु परिवर्तन:

- यह औसत मौसम पैटर्न में एक दीर्घकालिक परिवर्तन है जो पृथ्वी के स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक जलवायु को परिभाषित करने के लिये इस्तेमाल किया गया है।

- जलवायु डेटा रिकॉर्ड जलवायु परिवर्तन के प्रमुख संकेतकों का प्रमाण प्रदान करते हैं, जैसे कि वैश्विक भूमि और समुद्र के तापमान में वृद्धि, बढ़ता समुद्र का स्तर, पृथ्वी के ध्रुवों व पर्वतीय हिमनदों में बर्फ का नुकसान, चरम मौसमी आवृत्ति तथा गंभीर परिवर्तन जैसे- तूफान, हीटवेब्स, वनाग्नि, सूखा, बाढ़ एवं वर्षा, वनस्पति आवरण परिवर्तन।

स्रोत: द हिंदू

शासन व्यवस्था

डार्कथॉन-2022

प्रिलिम्स के लिये:डार्कनेट, डार्कथॉन। मेन्स के लिये:डार्कनेट और इससे संबंधित चिंताएंँ। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau- NCB) ने साइबर विशेषज्ञों के लिये डार्क वेब में गुमनाम बाजारों की पहचान को उजागर करने के लिये प्रभावी समाधान खोजने हेतु एक 'डार्कथॉन' लॉन्च किया है।

- भारत में ड्रग कानून प्रवर्तन के मामले में नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत NCB ने हाल के दिनों में महत्त्वपूर्ण मामलों में सफलता प्राप्त की है।

प्रमुख बिंदु

डार्कथॉन-2022:

- डार्कथॉन-2022 में प्रतिभागियों को ‘डार्कवेब क्रॉलिंग’ के आधार पर सक्रिय नशीली दवा तस्करों तथा उनसे संबंधित नए बाज़ारों की पहचान करने एवं इनऐक्टिव लोगों को रिहा करने तथा डिजिटल फुटप्रिंटिंग पर दवाओं की बिक्री करने वाले डार्कनेट बाज़ारों की पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध करने के लिये एक "समाधान" प्रदान करना होगा।

- महामारी के प्रकोप के बाद भारत में पार्सल या कूरियर के माध्यम से नशीली दवाओं की बरामदगी में लगभग 250 प्रतिशत की वृद्धि हुई और उनमें से एक बड़ी संख्या डार्कनेट बाज़ारों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी हुई है।

डार्कनेट और चिंताएँ:

- परिचय: इंटरनेट में तीन लेयर होती हैं:

- पहली लेयर सार्वजनिक होती है, जिसमें ऐसी साइट्स शामिल हैं जिनका प्रायः उपयोग किया जाता है जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, अमेज़न और लिंक्डइन। यह लेयर पूरे इंटरनेट का केवल 4% भाग है।

- दूसरी लेयर, डीप वेब एक ऐसा नेटवर्क है, जहाँ डेटा को अप्राप्य डेटाबेस में संग्रहीत किया जाता है (अर्थात् इन तक गूगल जैसे पारंपरिक सर्च इंजनों के माध्यम से नहीं पहुँचा जा सकता)। इसका उपयोग लोगों के एक विशिष्ट समूह तक पहुँच स्थापित करने के लिये किया जाता है।

- यह डेटा आमतौर पर संवेदनशील और निजी होता है (सरकारी निजी डेटा, बैंक डेटा, क्लाउड डेटा इत्यादि), इसलिये इसे पहुँच से बाहर रखा जाता है।

- इंटरनेट की तीसरी लेयर ‘डार्कनेट’ होती है जिसे 'डीप वेब' के एक भाग के रूप में भी जाना जाता है। यह इंटरनेट पर निर्मित एक नेटवर्क है जो प्रायः एन्क्रिप्टेड होता है।

- यह मूल रूप से इंटरनेट की एक ऐसी परत है जिसे केवल TOR (द ओनियन राउटर), या ‘I2P’ (इनविज़िबल इंटरनेट प्रोजेक्ट) जैसे विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ही चलाया जा सकता है।

- डार्क वेब पर मौजूद कुछ भी सामान्य इंटरनेट खोज में शामिल नहीं होता है, जिससे काफी अधिक एनॉनिमिटी की स्थिति बनी रहती है।

- डार्कनेट से संबंधित चिंताएँ:

- फरवरी 2016 में 'क्रिप्टोपॉलिटिक एंड द डार्कनेट' नामक एक अध्ययन में शोधकर्त्ताओं ने TOR नेटवर्क पर मौजूद कंटेंट का विश्लेषण किया।

- 2,723 वेबसाइट्स को उनके कंटेंट के आधार पर वर्गीकृत किया गया, जिसमें से 1,547 यानी 57% वेबसाइट्स पर ड्रग्स (423 साइट्स), अश्लील साहित्य (122) और हैकिंग (96) से लेकर अन्य अवैध सामग्री मौजूद थी।

- नेटफ्लिक्स जैसी स्ट्रीमिंग साइट्स के लॉग-इन विवरण को डार्क वेब मार्केटप्लेस पर सस्ते दरों पर बेचे जाने की भी रिपोर्ट है।

- नेटवर्क का उपयोग कई कार्यकर्त्ताओं द्वारा विशेष रूप से दमनकारी शासन के तहत रहने वाले लोगों द्वारा बिना किसी सरकारी सेंसरशिप के संवाद करने हेतु किया जाता है।

- टीओआर (TOR) नेटवर्क का उपयोग कार्यकर्त्ताओं द्वारा अरब स्प्रिंग के दौरान किया गया था।

- फरवरी 2016 में 'क्रिप्टोपॉलिटिक एंड द डार्कनेट' नामक एक अध्ययन में शोधकर्त्ताओं ने TOR नेटवर्क पर मौजूद कंटेंट का विश्लेषण किया।

- डार्कनेट और भारत:

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 साइबर अपराध से संबंधित है तथा यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। साइबर अपराध से निपटने के लिये कानून में केवल छह धाराएँ हैं।

- बदलते समय के साथ भारत को साइबर अपराध से निपटने के लिये एक आपराधिक प्रक्रिया संहिता की आवश्यकता है जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत होगी तथा जो पुलिसिंग के मुद्दों से संबंधित है।

- साथ ही साइबर प्रवृत्तियों में बदलाव हेतु प्रशिक्षित पुलिस की आवश्यकता है जो केवल साइबर अपराध के लिये समर्पित हो अर्थात् अन्य पुलिस इकाइयों में स्थानांतरित न हो।