विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

ह्यूमन इम्यूनोडिफिसिएंसी वायरस

प्रिलिम्स के लिये:ह्यूमन इम्यूनोडिफिसिएंसी वायरस (एचआईवी), स्टेम सेल और इसके प्रकार। मेन्स के लिये:विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियांँ, ह्यूमन इम्यूनोडिफिसिएंसी वायरस (एचआईवी) तथा इसकी व्यापकता। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ल्यूकेमिया से पीड़ित एक अमेरिकी महिला, डोनर से प्राप्त स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के ज़रिये HIV से ठीक होने वाली पहली महिला (दुनिया में इस प्रकार का तीसरा मामला) बन गई है। यह डोनर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिसिएंसी सिंड्रोम (Acquired Immunodeficiency Syndrome- AIDS) वायरस के प्रति स्वाभाविक रूप से प्रतिरोधी था।

- ल्यूकेमिया एक रक्त कैंसर है जो शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं (White Blood Cells) की संख्या में वृद्धि के कारण होता है।

- यह एचआईवी के कारण उत्पन्न होने वाले लक्षणों या सिंड्रोम का एक समूह है लेकिन आवश्यक नहीं है कि एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति को निश्चित रूप से एड्स होगा।

प्रमुख बिंदु

ह्यूमन इम्यूनोडिफिसिएंसी वायरस (HIV):

- एचआईवी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में CD-4, जो कि एक प्रकार की व्हाइट ब्लड सेल (T-Cells) होती हैं, पर हमला करता है।

- टी-कोशिकाएँ वे कोशिकाएँ होती हैं जो कोशिकाओं में विसंगतियों और संक्रमण का पता लगाने के लिये शरीर में घूमती रहती हैं।

- शरीर में प्रवेश करने के बाद एचआईवी वायरस की संख्या में तीव्रता से वृद्धि होती है और यह CD-4 कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है, इस प्रकार यह मानव प्रतिरक्षा प्रणाली (Human Immune System) को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाता है।

- एक बार जब यह वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है तो इसे कभी नहीं हटाया जा सकता है।

- HIV से संक्रमित व्यक्ति की CD-4 कोशिकाओं में काफी कमी आ जाती है। ज्ञातव्य है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में इन कोशिकाओं की संख्या 500-1600 के बीच होती हैं, परंतु HIV से संक्रमित लोगों में CD-4 कोशिकाओं की संख्या 200 से भी नीचे जा सकती है।

भारत में HIV/AIDS

- भारत HIV अनुमान 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अनुमानित वयस्क (15 से 49 वर्ष) HIV प्रसार की प्रवृत्ति वर्ष 2000 में महामारी के चरम के बाद से घट रही है और हाल के वर्षों में स्थिर रही है।

- वर्ष 2019 में वयस्क पुरुषों में HIV का प्रसार 0.24% और वयस्क महिलाओं में 0.20% का अनुमान लगाया गया था।

- वर्ष 2019 में 23.48 लाख भारतीय HIV से संक्रमित थे तथा इनकी सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में थी।

स्टेम सेल (Stem Cells)

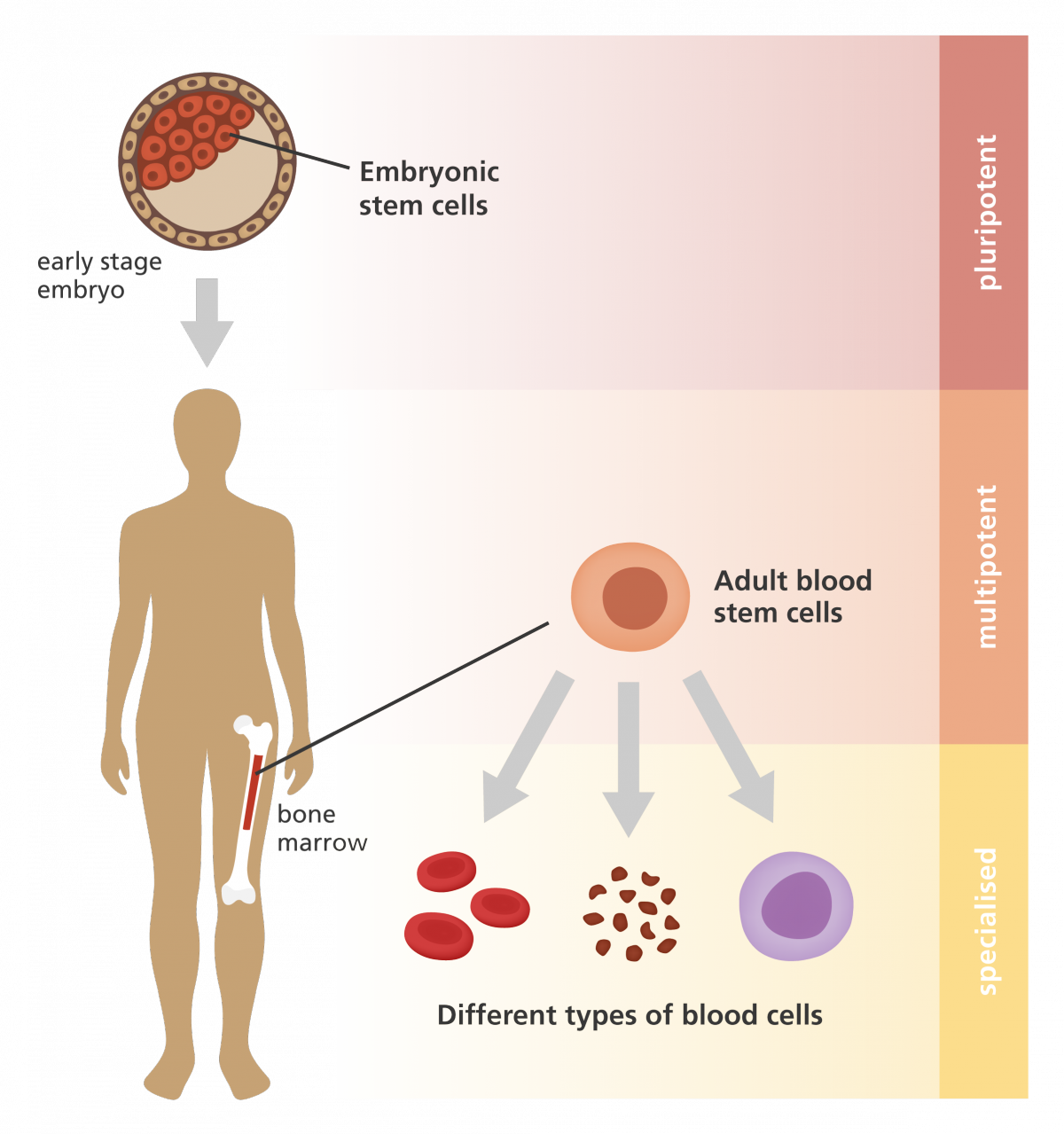

- स्टेम सेल विशेष कोशिकाएँ होती हैं जो स्वयं की प्रतिकृतियाँ बना सकती हैं तथा विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं जिनकी शरीर को आवश्यकता होती, में परिवर्तित हो सकती हैं। उनके दो अद्वितीय गुण हैं जो उन्हें ऐसा करने में सक्षम बनाते हैं।:

- वे नई कोशिकाओं के निर्माण हेतु बार-बार विभाजित हो सकती हैं।

- विभाजित होने के बाद वे शरीर के निर्माण हेतु अन्य प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती हैं।

- स्टेम सेल कई तरह की होती हैं और ये शरीर के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग समय पर पाई जाती हैं।

- कैंसर और इसके इलाज से हेमटोपोइएटिक स्टेम सेल को नुकसान पहुँच सकता है। हेमटोपोइएटिक स्टेम सेल ऐसे स्टेम सेल होते हैं जो रक्त कोशिकाओं में बदल जाते हैं।

स्टेम सेल की उपयोगिता:

- अनुसंधान: यह बुनियादी जीव विज्ञान को समझने में मदद करता है कि सजीव वस्तुएँ कैसे काम करती हैं और बीमारी के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में क्या होता है।

- थेरेपी - विलुप्त या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को बदलने में, जिन्हें शरीर स्वाभाविक रूप से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।

स्टेम सेल के तीन मुख्य प्रकार:

- भ्रूण स्टेम सेल:

- ये एक भ्रूण के लिये नई कोशिकाओं की आपूर्ति करती हैं क्योंकि यही भ्रूण एक बच्चे में विकसित होता है।

- इन स्टेम कोशिकाओं को प्लुरिपोटेंट कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे शरीर की किसी भी कोशिका में परिवर्तित हो सकती हैं।

- वयस्क (अस्थि-मज्जा या रक्त) स्टेम सेल:

- ये कोशिकाएँ एक जीव के वृद्धि करने पर क्षतिग्रस्त होने वाली कोशिकाओं के स्थान्नापन्न के लिये नई कोशिकाओं की आपूर्ति करती है।

- वयस्क स्टेम सेल को ‘मल्टीपोटेंट’ कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे शरीर में कुछ कोशिकाओं की केवल मरम्मत कर सकते हैं, उदाहरण के लिये:

- किसी के कॉर्ड ब्लड से लिये गए सेल को किसी को भी नहीं दिया जा सकता। इसके लिये उसी तरह मैचिंग की ज़रूरत होती है, जैसे किसी रोगी को रक्त्त चढ़ाते समय होती है।

- प्रेरित प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल:

- 'प्रेरित' होने का अर्थ है कि इन कोशिकाओं को प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है, इसके तहत एक सामान्य वयस्क कोशिका, जैसे- त्वचा या रक्त कोशिका आदि को पुन: प्रोग्राम कर एक स्टेम सेल में बदला जाता है।

- वे भ्रूणीय स्टेम सेल की तरह प्लुरिपोटेंट होते हैं, इसलिये किसी भी प्रकार की कोशिका में विकसित हो सकते हैं।

स्टेम सेल ट्रांसप्लांट क्या है?

- स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, जो किसी के स्टेम सेल को स्वस्थ कोशिकाओं से प्रतिस्थापित कर देती है। प्रतिस्थापन कोशिकाएँ या तो व्यक्ति के अपने शरीर से या किसी अन्य व्यक्ति से ली जा सकती हैं।

- बोन मैरो ट्रांसप्लांट को स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या हेमटोपोइएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है।

- ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपण का उपयोग कुछ विशेष प्रकार के कैंसर, जैसे- ल्यूकेमिया, मायलोमा, और लिम्फोमा तथा अन्य रक्त एवं प्रतिरक्षा प्रणाली संबंधी रोगों के उपचार के लिये किया जा सकता है जो बोन मैरो को प्रभावित करते हैं।

स्रोत: द हिंदू

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत ने विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया

प्रिलिम्स के लिये:ड्रोन शक्ति योजना, ड्रोन नियम 2021। मेन्स के लिये:ड्रोन आयात पर प्रतिबंध और उसका महत्त्व। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

- यह कदम केंद्रीय बजट 2022 द्वारा देश में 'सेवा के रूप में ड्रोन' के उपयोग की सुविधा हेतु ड्रोन शक्ति योजना के प्रस्ताव के बाद उठाया गया है।

- हालाँकि ड्रोन घटकों के आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और इसके लिये किसी अनुमोदन की आवश्यकता भी नहीं होगी।

- रक्षा और सुरक्षा उद्देश्यों के लिये ड्रोन के आयात को भी विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) से अनुमोदन के अधीन अनुमति दी जाएगी।

- इस कदम का उद्देश्य मेड-इन-इंडिया ड्रोन को बढ़ावा देना है।

पृष्ठभूमि:

- ड्रोन नियम: वर्ष 2021 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने और भारत को ड्रोन हब बनाने के उद्देश्य से उदारीकृत ड्रोन नियमों को अधिसूचित किया।

- इसके तहत कई प्रकार की अनुमतियों और अनुमोदनों को समाप्त कर दिया। इसके लिये जिन प्रपत्रों को भरने की आवश्यकता होती है, उनकी संख्या 25 से घटाकर पाँच कर दी गई और शुल्क के प्रकार को 72 से घटाकर 4 कर दिया गया।

- अब ग्रीन ज़ोन में ड्रोन के संचालन के लिये किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है और सूक्ष्म एवं नैनो ड्रोन के गैर-व्यावसायिक उपयोग हेतु किसी पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

- 500 किलोग्राम तक के पेलोड की अनुमति दी गई है ताकि ड्रोन को मानव रहित उड़ान वाली टैक्सियों के रूप में इस्तेमाल किया जा सके।

- इसके अलावा ड्रोन का संचालन करने वाली कंपनियों के विदेशी स्वामित्व की भी अनुमति दी गई है।

- ड्रोन के लिये पीएलआई योजना: सरकार ने ड्रोन और उनके घटकों के लिये तीन वित्तीय वर्षों में 120 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ एक उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को भी मंज़ूरी दी।

- ड्रोन और ड्रोन घटकों से संबंधित उद्योग के लिये पीएलआई योजना इस क्रांतिकारी तकनीक के रणनीतिक, सामरिक और परिचालन उपयोगों को संबोधित करती है।

- सितंबर 2021 में DGCA (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) ने ड्रोन ऑपरेटरों की नो-फ्लाई ज़ोन की जाँच करने में मदद के लिये एक इंटरेक्टिव एयरस्पेस मैप लॉन्च किया, जहाँ उन्हें ड्रोन उड़ाने से पहले कुछ औपचारिकताओं से गुज़रना पड़ता है।

- भारत सरकार ने अप्रैल 2020 में शुरू की गई SVAMITVA (ग्रामीण क्षेत्रों में सुधारित प्रौद्योगिकी के साथ सर्वेक्षण और मानचित्रण) योजना के तहत एक व्यापक ई-प्रॉपर्टी लेज़र बनाने की अपनी महत्त्वाकांक्षा की प्राप्ति में मदद के लिये ड्रोन को ही चुना है।

क्या है ड्रोन शक्ति योजना?

- केंद्रीय बजट में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में स्टार्टअप और स्किलिंग के माध्यम से ड्रोन को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया गया है।

- विभिन्न अनुप्रयोगों के माध्यम से और ‘ड्रोन-ए-ए-सर्विस’ (DrAAS) के लिये 'ड्रोन शक्ति' की सुविधा हेतु स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी राज्यों के चुनिंदा आईटीआई में स्किलिंग के लिये कोर्स भी शुरू किये जाएंगे।

- DrAAS उद्यमों को ड्रोन कंपनियों से विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने हेतु अनुमति प्रदान करता है, जिससे उन्हें ड्रोन हार्डवेयर या सॉफ़्टवेयर, पायलट और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करने की ज़रूरत नहीं होती।

- ऐसे क्षेत्र जहाँ ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है, अंतहीन हैं तथा इनमें फोटोग्राफी, कृषि, खनन, दूरसंचार, बीमा, तेल और गैस, निर्माण, परिवहन, आपदा प्रबंधन, भू-स्थानिक मानचित्रण, वन व वन्यजीव, रक्षा तथा कानून प्रवर्तन आदि शामिल हैं।

- फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्त्वों के छिड़काव (किसान ड्रोन) हेतु भी ड्रोन को बढ़ावा दिया जाएगा।

- अगले तीन वर्षों में ड्रोन सेवा उद्योग में 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि तथा पाँच लाख से अधिक रोज़गार सृजित होने की उम्मीद है।

ड्रोन:

- ड्रोन मानव रहित विमान (Unmanned Aircraft) के लिये प्रयुक्त एक आम शब्दावली है।

- मूल रूप से सैन्य और एयरोस्पेस उद्योगों के लिये विकसित ड्रोन ने सुरक्षा एवं दक्षता के उन्नत स्तरों के परिणामस्वरूप अपनी एक अलग पहचान बनाई है।

- ड्रोन निम्न स्तर से लेकर उन्नत स्तर तक संचालित हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि यह अपनी गति की गणना करने के लिये सेंसर और LiDAR (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) डिटेक्टरों की एक प्रणाली पर निर्भर करता है।

ड्रोन के विभिन्न अनुप्रयोग:

- कृषि:

- कृषि क्षेत्र में ड्रोन के बहुत सारे अनुप्रयोग शामिल हैं, जिसमें दैनिक कार्यों को पूरा करना जैसे- स्वचालित आधार पर फसल में खाद डालना, यातायात की निगरानी करना, कठिन पहुंँच वाले स्थानों पर पहुँच हेतु सर्वेक्षण करना।

- स्वास्थ्य देखभाल:

- ड्रोन दवा वितरण को अधिक सुलभ और तेज़ बना सकते हैं, खासकर दूरस्थ क्षेत्रों में। चिकित्सा सामान और समय पर संवेदनशील प्रत्यारोपण अंगों की ड्रोन डिलीवरी भी सीमित आपूर्ति के बेहतर संसाधन प्रबंधन में सहायता करेगी।

- उदाहरण के लिये तेलंगाना सरकार का 'मेडिसिन फ्रॉम द स्काई' कार्यक्रम।

- सूची प्रबंधन:

- गोदामों में इन्वेंट्री को स्कैन करने के लिये ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है।

- वे मशीनें, जो सेंसर से जुड़ी हैं, उद्यमों को रीयल-टाइम में डेटा की त्वरित निगरानी और संचार कर सकती हैं, जिससे वे गोदामों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन कर सकते हैं।

- सुरक्षा और निगरानी:

- ड्रोन का ममहत्त्वपूर्ण उपयोग निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिये भी किया जा सकता है तथा उनकी दूरस्थ निगरानी क्षमता बेहद खास है।

- उनका उपयोग निर्माण स्थलों पर रीयल-टाइम फुटेज का निरीक्षण करने के लिये भी किया जा सकता है।

- आपदा प्रबंधन:

- भूकंप या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी हेतु ड्रोन भेज सकते हैं।

- ड्रोन का सामाजिक बचाव उपकरण के रूप में संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जो फंँसे हुए व्यक्तियों का पता लगा सकता है और उन्हें सुरक्षित क्षेत्रों में पहुँचा सकता है।

स्रोत: द हिंदू

शासन व्यवस्था

आरक्षित वन

प्रिलिम्स के लिये:आरक्षित वन, संरक्षित वन, ग्राम वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अर्द्ध-सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय काँटेदार वन, दलदली वन। मेन्स के लिये:भारत में वनों के प्रकार और वनों के संरक्षण की आवश्यकता, भारत में वनों के संरक्षण के लिये उठाए गए कदम। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली सरकार ने दक्षिणी दिल्ली के दो गाँवों में वन भूमि को 'आरक्षित वन' के रूप में अधिसूचित किया है।

- इसे भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 (आरक्षित वन की घोषणा) के तहत अधिसूचित किया गया था।

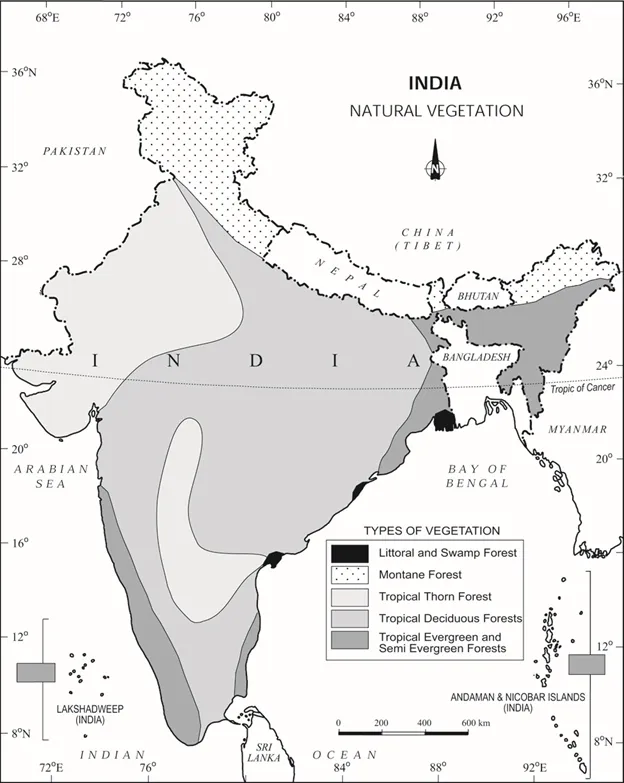

वनों के प्रकार:

- आरक्षित वन: आरक्षित वन सबसे अधिक प्रतिबंधित वन हैं और किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि जो कि सरकार की संपत्ति है, पर राज्य सरकार द्वारा गठित किये जाते हैं।

- आरक्षित वनों में किसी वन अधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुमति के बिना स्थानीय लोगों की आवाजाही निषिद्ध है।

- संरक्षित वन: राज्य सरकार को आरक्षित भूमि के अलावा किसी भी भूमि का गठन करने का अधिकार है, जिस पर सरकार का मालिकाना अधिकार है और ऐसे वनों के उपयोग के संबंध में नियम जारी करने की शक्ति है।

- इस शक्ति का उपयोग ऐसे वृक्षों जिनकी लकड़ी, फल या अन्य गैर-लकड़ी उत्पादों में राजस्व बढ़ाने की क्षमता है, पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने के लिये किया गया है।

- ग्राम वन: ग्राम वन वे वन हैं जिनके संबंध में राज्य सरकार “किसी भी ग्राम समुदाय को किसी भूमि या आरक्षित वन के रूप में सूचीबद्ध भूमि के संबंध में सरकार के अधिकार सौंप सकती है।”.

भारत में वर्षा के आधार पर वनों का वर्गीकरण:

- उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्द्ध- सदाबहार वन:

- ये वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान, पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं।

- ये 200 सेमी. से अधिक वार्षिक वर्षा और 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर औसत वार्षिक तापमान के साथ गर्म व आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

- उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अच्छी तरह से स्तरीकृत होते हैं, जिनकी परतें ज़मीन के करीब होती हैं और झाड़ियों एवं लताओं से ढकी रहती हैं, जिनमें छोटे संरचित पेड़ और पेड़ों की काफी अधिक विविधता होती है।

- इन जंगलों में पेड़ों की ऊंँचाई 60 मीटर या उससे अधिक होती है। इन वनों में पत्तों के झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग-अलग होता है, इसलिये ये वर्ष भर हरे-भरे दिखाई पड़ते हैं।

- इन क्षेत्रों के कम वर्षा वाले भागों में अर्द्ध-सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऐसे वनों में सदाबहार और नम पर्णपाती वृक्षों का मिश्रण होता है। बढ़ती ऊँचाई और बढ़ते पर्वत इन वनों को एक सदाबहार गुण प्रदान करते हैं।

- उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन:

- ये भारत में सबसे व्यापक वन हैं। इन्हें ‘मानसूनी वन’ भी कहा जाता है। ये प्रायः उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा 70-200 सेमी के बीच होती है। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को नम और शुष्क पर्णपाती के रूप में विभाजित किया जाता है।

- पर्वतीय वन:

- पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ती ऊँचाई के साथ तापमान में कमी के कारण प्राकृतिक वनस्पतियों में परिवर्तन देखा जाता है।

- पर्वतीय वनों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन।

- उष्णकटिबंधीय काँटेदार वन:

- उष्णकटिबंधीय काँटेदार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 50 सेमी. से कम वर्षा होती है। इनमें विभिन्न प्रकार की घास और झाड़ियाँ मौजूद होती हैं। इसमें दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्द्ध-शुष्क क्षेत्र शामिल हैं।

- इन वनों में पौधे वर्ष के अधिकांश भाग में पत्ती रहित झाड़ीदार वनस्पति के रूप में पाए जाते हैं।

- दलदली वन:

- ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और गंगा व ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं।

- इसके अलावा महानदी, गोदावरी और कृष्णा डेल्टा जैसे क्षेत्रों में भी ये पाए जाते हैं।

- इनमें से कुछ वन घने और अभेद्य हैं। इन सदाबहार वनों में सीमित संख्या में ही पौधे पाए जाते हैं।

- इनमें जड़ें होती हैं, जिनमें नरम ऊतक मौजूद होते हैं ताकि पौधे पानी में साँस ले सकें।

- इसमें मुख्य रूप से व्हिस्टलिंग पाइन, मैंग्रोव खजूर और बुलेटवुड शामिल होते हैं।

- ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और गंगा व ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं।

भारत में वनावरण की स्थिति:

- भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2021 के अनुसार, पिछले दो वर्षों में 1,540 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त कवर के साथ देश में वन और वृक्षों के आवरण में वृद्धि जारी है।

- मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र हैं।

- कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष पाँच राज्य मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नगालैंड हैं।

- वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में तेलंगाना (3.07%), आंध्र प्रदेश (2.22%) और ओडिशा (1.04%) हैं।

- वनावरण में सबसे अधिक कमी पूर्वोत्तर के पाँच राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम और नगालैंड में हुई है।

स्रोत: द हिंदू

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

सिंथेटिक बायोलॉजी

प्रिलिम्स के लिये:सिंथेटिक बायोलॉजी, सिंथेटिक बायोलॉजी के अनुप्रयोग, विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं सम्मेलन। मेन्स के लिये:जैव प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक नवाचार और खोज, बौद्धिक संपदा अधिकार, सिंथेटिक जीव विज्ञान पर राष्ट्रीय नीति। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सिंथेटिक बायोलॉजी पर एक मसौदा दूरदर्शिता पत्र जारी किया।

- सिंथेटिक जीव विज्ञान में ऊर्जा, कृषि और जैव ईंधन के विविध अनुप्रयोग होते हैं। इस प्रकार हमेशा खुले वातावरण में घटकों के निकलने का एक कथित खतरा रहता है।

- इसलिये यह दस्तावेज़ एक राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता पर ज़ोर देता है जो इस मुद्दे पर भारत के रुख को मज़बूत कर सके।

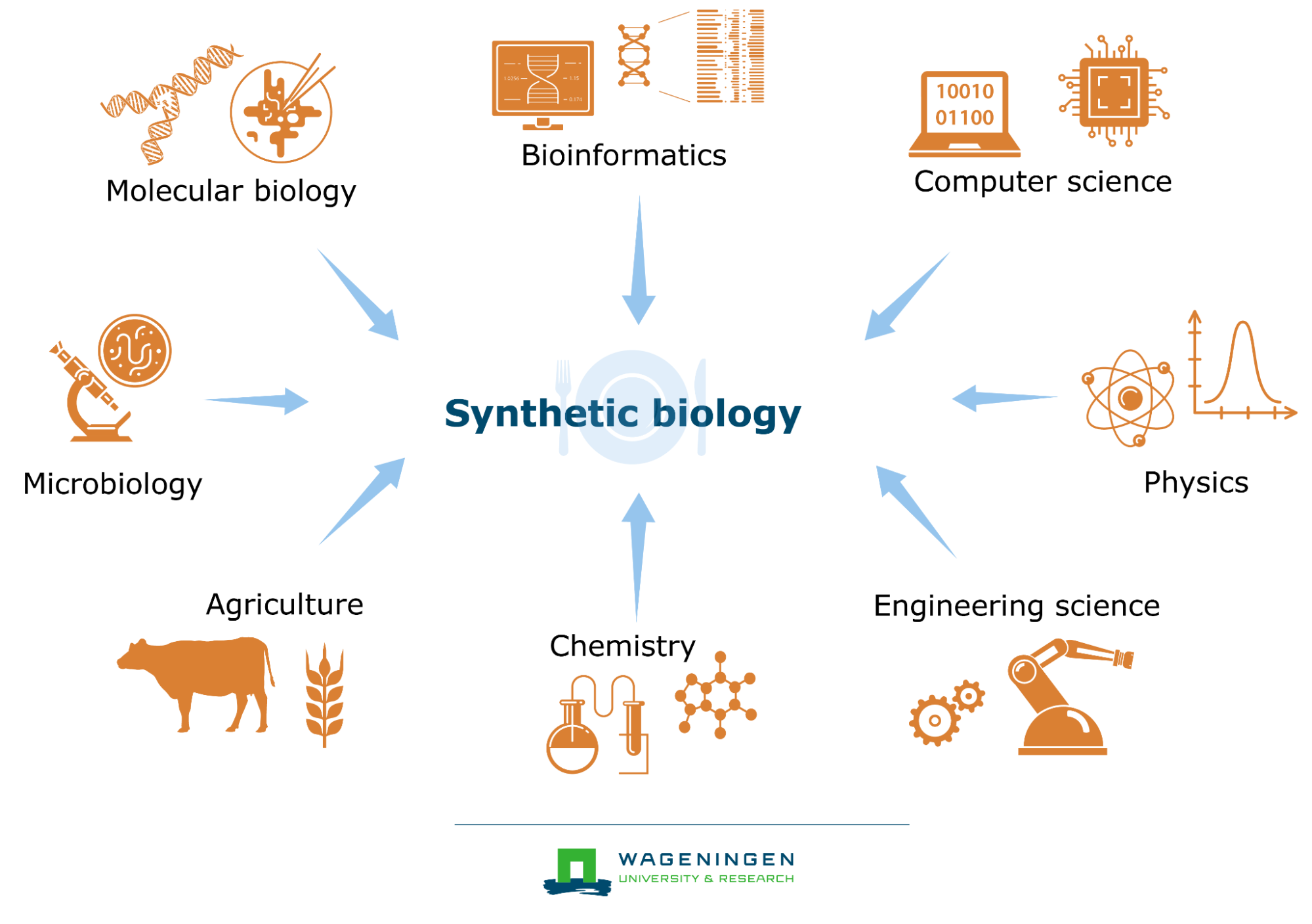

सिंथेटिक बायोलॉजी:

- 'सिंथेटिक बायोलॉजी' शब्द का इस्तेमाल पहली बार ‘बारबरा होबोमिन’ ने वर्ष 1980 में बैक्टीरिया का वर्णन करने के लिये किया था, जिन्हें पुनः संयोजक डीएनए तकनीक का उपयोग करके आनुवंशिक रूप से निर्मित किया गया था।

- सिंथेटिक बायोलॉजी, अप्राकृतिक जीवों या कार्बनिक अणुओं के निर्माण के लिये आनुवंशिक अनुक्रमण, संपादन और संशोधन प्रक्रिया का उपयोग करने संबंधी विज्ञान को संदर्भित करता है जो जीवित प्रणालियों में कार्य कर सकते हैं।

- सिंथेटिक बायोलॉजी वैज्ञानिकों को स्क्रैच से डीएनए के नए अनुक्रमों को डिज़ाइन और संश्लेषित करने में सक्षम बनाती है।

- इस शब्द का प्रयोग अप्राकृतिक कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण का वर्णन करने के लिये किया गया था जो जीवित प्रणालियों में कार्य करते हैं।

- इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग अधिक व्यापक रूप से 'जीवन को नया स्वरूप देने' के प्रयासों के संदर्भ में किया गया है।

सिंथेटिक बायोलॉजी के अनुप्रयोग:

- मानकीकृत जैविक भाग: मानकीकृत जीनोमिक भागों की पहचान और उन्हें वर्गीकृत करना जिनका उपयोग नई जैविक प्रणालियों के निर्माण के लिये किया जा सकता है।

- एप्लाइड प्रोटीन डिज़ाइन: मौजूदा जैविक भागों को फिर से डिज़ाइन करना और नई प्रक्रियाओं के लिये प्राकृतिक प्रोटीन के समूह का विस्तार करना।

- उदाहरण के लिये बीटा-कैरोटीन (आमतौर पर गाजर से जुड़ा एक पोषक तत्व) का उत्पादन करने के लिये संशोधित चावल, जो विटामिन A की कमी को रोकता है।

- प्राकृतिक उत्पाद संश्लेषण: प्राकृतिक उत्पादों के जटिल उत्पादन हेतु सभी आवश्यक एंज़ाइमों और जैविक कार्यों को करने के लिये निर्माणकारी रोगाणु।

- उदाहरण के लिये पानी, मिट्टी और हवा से प्रदूषकों को साफ करने के लिये बायोरेमेडिएशन (पर्यावरणीय दूषित पदार्थों के प्रदूषक को कम करने हेतु जीवित सूक्ष्मजीवों का उपयोग) हेतु सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है।

- सिंथेटिक जीनोमिक्स- प्राकृतिक जीवाणु के लिये एक 'सामान्य' जीनोम का निर्माण और डिज़ाइन।

- उदाहरण के लिये यीस्ट द्वारा गुलाब के तेल को पर्यावरण के अनुकूल और वास्तविक गुलाबों के स्थायी विकल्प के रूप में उत्पादित किया जाता है, जिसका उपयोग परफ्यूमर् में सुगंध के लिये करते हैं।

सिंथेटिक जीवविज्ञान के संभावित नकारात्मक प्रभाव:

- नकारात्मक पर्यावरणीय दशाएँ: पर्यावरण में आनुवंशिक रूप से निर्मित जीवमानव और पर्यावरणीय स्वास्थ्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।

- इन प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग और अनपेक्षित परिणामों के लिये ज़िम्मेदार होने जैसी विफलता अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय क्षति का कारण बन सकती है।

- डू-इट-योरसेल्फ बायोलॉजी: यह सिंथेटिक बायोलॉजी प्रयोगों में रुचि रखने वाले "नागरिक वैज्ञानिकों" का एक आंदोलन है जो पिछले दशक में एक अंतर्राष्ट्रीय घटना बन गई।

- अक्सर क्षेत्र के बारे में बहुत कम ज्ञान के साथ उत्साही लोग जैव प्रौद्योगिकी में क्रैश कोर्स करने और व्यावहारिक प्रयोग के लिये अस्थायी प्रयोगशालाओं में कार्य करते हैं।

- नैतिक चिंताएँ: सिंथेटिक जीव विज्ञान से संबंधित कई नैतिक प्रश्न जीनोम संपादन संबंधी नैतिक चर्चाओं के समान हैं जैसे:

- क्या मनुष्य सिंथेटिक जीवविज्ञान तकनीकों के साथ जीवों को नया स्वरूप देकर नैतिक सीमाओं को पार कर रहे हैं?

- यदि सिंथेटिक जीव विज्ञान नए उपचार और रोगों के इलाज की खोज करता है, तो समाज में किन लोगों तक इसकी पहुँच सुनिश्चित होगी?

सिंथेटिक जीवविज्ञान से संबंधित शासन, नीति और नियामक पहलू:

- अंतर्राष्ट्रीय निकाय और समझौते:

- जैविक विविधता पर अभिसमय (CBD):

- जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल

- पहुँच और लाभ साझा करने पर नागोया प्रोटोकॉल

- नागोया-कुआलालंपुर पूरक प्रोटोकॉल

- खाद्य और कृषि संगठन (FAO)

- वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)

- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN)

- बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता (ट्रिप्स)

- संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS)

- जैविक हथियार सम्मेलन

- भारत चर्चा में शामिल उपरोक्त सभी अंतर्राष्ट्रीय शासन निकायों का एक पक्षकार देश है।

- जैविक विविधता पर अभिसमय (CBD):

- भारतीय नियामक प्रणाली:

आगे की राह

- भारत को अभी औपचारिक रूप से सिंथेटिक बायोलॉजी (नीति और नियामक दोनों) पर अपनी राष्ट्रीय रणनीति के साथ आगे आना बाकी है।

- इस संदर्भ में भारत की नीति और नियामक ढांँचे जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है जिनमें शामिल हैं:

- इस बात को परिभाषित करना आवश्यक है कि सिंथेटिक जीवविज्ञान का गठन किस प्रकार से किया जाए।

- सार्वजनिक क्षेत्र के लिये किस तरह के अनुसंधान और विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।

- भविष्य के अनुसंधान हेतु निजी क्षेत्र के लिये मार्गदर्शन और बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित प्रासंगिक नीति ढांँचे से संबंधित विचार क्या होंगे।

- पर्यावरण और सामाजिक-अर्थशास्त्र से संबंधित मुद्दों पर विचार करते हुए भारत इस तकनीक के विकास और उपयोग को कैसे नियंत्रित करेगा।

- राष्ट्रीय रणनीति बनाते समय भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों पर विचार करना चाहिये जो इस प्रकार हैं:

- एहतियाती/निवारक सिद्धांत।

- राज्य की संप्रभुता और सीमा पार से होने वाले नुकसान की रोकथाम।

- राज्य की ज़िम्मेदारी और पर्यावरण प्रभाव आकलन।

- सूचना तक पहुंँच, सार्वजनिक भागीदारी और न्याय तक पहुंँच का सिद्धांत।

- लोगों के आत्मनिर्णय का अधिकार और पूर्व सूचित सहमति से मुक्ति।

- सतत् विकास और अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भूगोल

ग्रेटर मालदीव रिज का विवर्तनिक विकास

प्रिलिम्स के लिये:ग्रेटर मालदीव रिज, टेक्टोनिक प्लेट, मोहो असंबद्धता, आइसोस्टेसी, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, भूकंपीय तरंगें। मेन्स के लिये:महत्त्वपूर्ण भू-भौतिकीय घटनाएँ, भूकंप, ज्वालामुखी, भौगोलिक विशेषताएँ और उनका स्थान, महाद्वीपों का विकास तथा प्लेट टेक्टोनिक्स। |

चर्चा में क्यों?

हाल के एक अध्ययन में भारतीय शोधकर्त्ता ने विवर्तनिक विकास और ग्रेटर मालदीव रिज (GMR) की प्रकृति का पता लगाया है।

- यह पश्चिमी हिंद महासागर में एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूगतिकीय विशेषता है, जिसका मूल कई वैज्ञानिक चर्चाओं का केंद्र रहा है।

- यह अध्ययन भारतीय भू-चुंबकत्व संस्थान, मुंबई (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान) द्वारा आयोजित किया गया था।

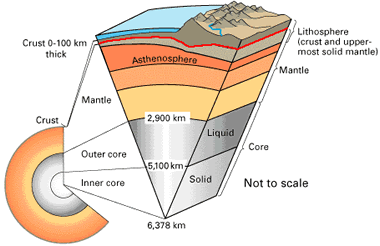

विवर्तनिक प्लेटें:

- विवर्तनिक प्लेट (जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है) ठोस चट्टान का एक विशाल, अनियमित आकार का स्लैब है, जो आमतौर पर महाद्वीपीय एवं महासागरीय स्थलमंडल दोनों से मिलकर बना होता है।

- लिथोस्फीयर में क्रस्ट और टॉप मेंटल दोनों शामिल होते हैं, जिसकी मोटाई समुद्री भागों में 5-100 किमी. और महाद्वीपीय क्षेत्रों में लगभग 200 किमी. तक होती है।

- विवर्तनिक प्लेट्स की अवधारणा पहली बार वर्ष 1967 में पेश की गई थी।

- विवर्तनिक/टेक्टोनिक प्लेट एक महाद्वीपीय प्लेट या एक महासागरीय प्लेट हो सकती है, जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि किसी विशिष्ट प्लेट में सबसे अधिक हिस्सा किसका है।

- पैसिफिक प्लेट मुख्य रूप से एक महासागरीय प्लेट है, जबकि यूरेशियन प्लेट एक महाद्वीपीय प्लेट है।

- विवर्तनिक/टेक्टोनिक प्लेट्स स्थिर नहीं होती हैं, बल्कि लगातार क्षैतिज रूप से दुर्बलमंडल में गतिमान होती हैं।

- कभी-कभी ये प्लेटें टकराती हैं, अलग हो जाती हैं, या एक-दूसरे के बगल में खिसक जाती हैं जिससे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट होता है।

मध्य महासागरीय कटक:

- ‘मध्य महासागरीय कटक’ महासागरीय जल के नीचे की पर्वत शृंखला है, जो विवर्तनिक प्लेट्स द्वारा बनाई गई है।

मोहोरोविकिक असंबद्धता:

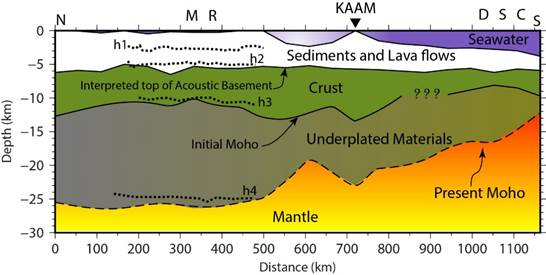

मोहोरोविकिक असंबद्धता’ (Mohorovicic Discontinuity), या ‘मोहो’ (Moho) क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा है। दिये गए चित्र में लाल रेखा इस स्थान को दर्शाती है।

- भू-विज्ञान में "असंबद्धता" शब्द का प्रयोग उस सतह के लिये किया जाता है जिस पर भूकंपीय तरंगें अपननी गति को परिवर्तित करती हैं।

- इनमें से एक सतह समुद्र के बेसिन के नीचे 8 किलोमीटर की औसत गहराई पर और महाद्वीपों के नीचे लगभग 32 किलोमीटर की औसत गहराई पर मौजूद है।

- इस असंबद्धता पर भूकंपीय तरंगों की गति में तीव्रता देखी जाती है। इस सतह को मोहो असंबद्धता (Mohorovicic Discontinuity) के रूप में जाना जाता है या अक्सर इसे ‘मोहो’ कहा जाता है।

- मोहो असंबद्धता की खोज वर्ष 1909 में एक क्रोएशियाई भूकंपविज्ञानी एंड्रीजा मोहोरोविकिक (Andrija Mohorovicic) द्वारा की गई थी।

ग्रेटर मालदीव रिज:

- मालदीव रिज (Maldive Ridge) एक एसिस्मिक रिज (Aseismic Ridge) है जो भूकंपीय गतिविधियों से संबंधित नहीं है। भारत के दक्षिण-पश्चिम में स्थित पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित इस रिज की अच्छी तरह से जांँच नहीं की गई है।

- एसिस्मिक रिज की संरचना और भू-गतिकी को समझना अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है (क्योंकि यह महासागरीय घाटियों के विकास को समझने के लिये महत्त्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है)।

अध्ययन के बारे में:

- इसमें उपग्रह-व्युत्पन्न उच्च-रिज़ॉल्यूशन गुरुत्वाकर्षण डेटा (Satellite-Derived High-Resolution Gravity Data) की सहायता से पहली बार GMR के साथ संभावित भूगर्भीय क्रॉस-सेक्शन (Geological Cross-Sections) को चिह्नित किया है।

- सेटेलाइट ‘ग्रेविटी डिराइव्ड एनोमलीज़’ (Satellite-Derived Gravity Anomalies) क्रस्टल की संरचना को समझने में बहुत मददगार हैं जहांँ पारंपरिक शिपबोर्न जियोफिजिकल डेटा (Shipborne Geophysical Data) या तो उपलब्ध नहीं है या कम है।

- शोधकर्त्ताओं ने माना कि GMR एक समुद्री क्रस्ट के नीचे हो सकता है।

- यह पृथ्वी की भू-पर्पटी और मेंटल (Isostasy) के बीच बड़े चागोस-लैकाडिव रिज (CLR) प्रणाली के ग्रेटर मालदीव रिज को गुरुत्वाकर्षण संतुलन की स्थिति प्रदान करता है

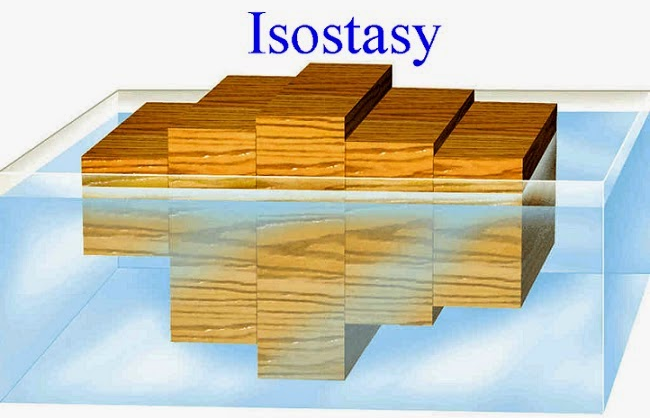

- भू-संतुलन पृथ्वी के लिथोस्फीयर के एक हिस्से का ऊपर उठना या संतुलित होना है, यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब लिथोस्फीयर को ऊपर की ओर धकेलने वाले उत्प्लावक बल और लिथोस्फीयर को नीचे की ओर खींचने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बीच संतुलन बनाए रखने के लिये भार को हटाया या जोड़ा जाता है।

- इनका अध्ययन मुख्य रूप से ब्रॉडबैंड भूकंपीय और अपवर्तन भूकंपीय डेटा के साथ गुरुत्वाकर्षण विसंगतियों (उपसतह के भीतर घनत्व के पार्श्व बदलावों के कारण गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव में छोटे अंतर) की व्याख्या पर आधारित है, पहली बार ग्रेटर मालदीव रिज और आसपास के महासागर घाटियों के साथ मोहो की भिन्नता की त्रि-आयामी तस्वीर प्रदान की गई।

- GMR के ऊपर पृथ्वी की भू-पर्पटी और मेंटल या मोहरोविकिक डिसकंटीनिटी (मोहो) के बीच की सीमा की गहराई वाले क्षेत्र को इफेक्टिव इलास्टिक थिकनेस (Effective Elastic Thickness) की महीन भिन्नता के साथ व्यवस्थित रूप से चित्रित किया गया था।

- अध्ययन में पाया गया कि मोहो एमआर (MR) सेगमेंट में गहरा है और डीप सी चैनल क्षेत्र (DSC) में दक्षिण की ओर उथला है।

- हालाँकि इफेक्टिव इलास्टिक थिकनेस (लिथोस्फीयर की ताकत के लिये एक प्रॉक्सी) का मान DSC क्षेत्र की तुलना में MR से कम था।

- रीयूनियन हॉटस्पॉट ज्वालामुखी (Reunion Hotspot Volcanism) से जुड़ी अंडरप्लेटेड सामग्री की उपस्थिति के साथ MR और DSC क्षेत्र संभवतः समुद्री प्रकृति का हो सकता है।

- अधिकांश ज्वालामुखी गतिविधियाँ प्लेट की सीमाओं के साथ या उसके आस-पास केंद्रित होती हैं, लेकिन कुछ महत्त्वपूर्ण अपवाद हैं जिनमें यह गतिविधि प्लेटों के भीतर होती है, जिन्हें हॉटस्पॉट कहा जाता है।

- दुनिया भर में लगभग 40 से 50 हॉटस्पॉट होने का अनुमान है।

- शोध से पता चलता है कि MR का गठन मध्य-महासागरीय रिज के निकट के क्षेत्र में हुआ होगा (जहाँ लिथोस्फीयरिक प्लेटों या प्रसार केंद्र की विचलन गति के कारण एक नए महासागर तल का निर्माण होता है)।

- इस बीच डीएससी क्षेत्र एक लंबे परिवर्तन तनाव (विस्तारण केंद्रों के बीच ऐसा ऑफसेट, जो न तो लिथोस्फीयर को बनाता है और न ही नष्ट करता है) की स्थिति में था, जिसने पिघलने की प्रक्रिया में बाधा डाली और ‘प्लम रिज इंटरेक्शन’ के दौरान चागोस और MR के बीच की दूरी में वृद्धि हुई।

- मेंटल प्लम पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे का एक क्षेत्र है, जहाँ मैग्मा आसपास के मैग्मा की तुलना में अधिक गर्म होता है।

- भूविज्ञान और समुद्र विज्ञान में एक ‘ट्रांसफॉर्म फॉल्ट’, एक प्रकार का दोष है जिसमें दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक-दूसरे से आगे निकल जाती हैं।

अध्ययन का महत्त्व:

- यह अध्ययन मूल रूप से गोंडवानालैंड के टूटने और उसके पुनः विस्तार में मदद कर सकता है जिसके कारण महाद्वीपों के वर्तमान विन्यास, महाद्वीपीय टुकड़े और हिंद महासागर में महासागरीय घाटियों का निर्माण हुआ।