मुख्य परीक्षा

राष्ट्रीय प्रवासन सर्वेक्षण (2026–27)

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) जुलाई 2026 से जून 2027 तक एक वर्ष का राष्ट्रीय प्रवासन सर्वेक्षण आयोजित करेगा, जो लगभग दो दशकों में प्रवासन का सबसे व्यापक अध्ययन होगा।

राष्ट्रीय प्रवासन सर्वेक्षण (2026-27) क्या है?

- परिचय: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ढाँचे के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय प्रवासन सर्वेक्षण, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दुर्गम गाँवों को छोड़कर लगभग सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कवर करेगा।

- सर्वेक्षण का उद्देश्य प्रमुख प्रवासन संकेतकों पर विश्वसनीय अनुमान प्रस्तुत करना है, जिसमें समग्र प्रवासन दर, बाह्य प्रवासन स्तर, अल्पकालिक प्रवासन पैटर्न, लोगों के स्थानांतरण के कारण तथा विभिन्न क्षेत्रों में शुद्ध प्रवासन संतुलन शामिल हैं।

- प्रवासन सर्वेक्षण की आवश्यकता: भारत को एक नए प्रवासन सर्वेक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि पिछला NSS विस्तृत प्रवासन सर्वेक्षण (वर्ष 2007-08 में NSS का 64वाँ दौर) पुराना हो चुका है।

- गतिशीलता में बड़े बदलावों के साथ, विशेष रूप से कोविड-19 के बाद आवास, रोज़गार, कल्याण पोर्टेबिलिटी और क्षेत्रीय विकास की योजना बनाने के लिये नए डेटा की आवश्यकता है।

- वर्ष 2026 सर्वेक्षण की नई विशेषताएँ: अल्पकालिक प्रवास में अब 15 दिन से छह महीने तक का प्रवास शामिल होगा, जो पहले एक से छह महीने की परिभाषा के स्थान पर होगा।

- सर्वेक्षण में पूरे परिवारों के बजाय व्यक्तिगत प्रवासियों पर नज़र रखी जाएगी तथा इसमें गतिशीलता के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने के लिये आय में परिवर्तन, सेवाओं तक पहुँच, जीवनयापन की स्थिति और भविष्य की प्रवासन योजनाओं पर नए प्रश्न जोड़े गए हैं।

- भारत में पिछले प्रवासन सर्वेक्षण: NSS द्वारा 9वें दौर (1955) से प्रवासन सर्वेक्षण किये जा रहे हैं, जिसमें 18वें (1963-64) और 64वें (2007-08) जैसे समर्पित दौरों में प्रवासन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी एकत्र की गई।

- प्रवासन पर अधिक हालिया डेटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) वर्ष 2020-21 और बहु संकेतक सर्वेक्षण (2020-21) के माध्यम से एकत्र किये गए थे।

राष्ट्रीय प्रवासन सर्वेक्षण का महत्त्व (2026-27)

- प्रवासन हॉटस्पॉट और रोज़गार-संबंधी गतिशीलता गलियारों की पहचान करने में मदद करता है।

- आवास, परिवहन और कौशल विकास के लिये लक्षित नीतियों को सक्षम बनाता है।

- शहरी विस्तार और श्रम बाज़ार की ज़रूरतों के लिये योजना बनाने में सहायता करता है।

- प्रवासियों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजनाओं हेतु अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

- प्रवासन-विशिष्ट सर्वेक्षणों में लंबे अंतराल के बाद भारत के सामाजिक-आर्थिक डेटा ढाँचे को मज़बूत करता है।

प्रवासन क्या है?

- प्रवासन: अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) की परिभाषा के अनुसार, प्रवासी (migrant) वह व्यक्ति है जो अपने सामान्य निवास स्थान को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार या किसी देश के भीतर स्थानांतरित हो रहा है या स्थानांतरित हो चुका है।

- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) की परिभाषा के अनुसार, प्रवासन वह स्थानांतरण है जिसमें व्यक्ति अपना सामान्य निवास स्थान (UPR) बदल देता है। यदि किसी व्यक्ति का पूर्व UPR उसके मौजूदा सर्वेक्षण/गणना स्थान से अलग हो तो उसे प्रवासी की श्रेणी में रखा जाता है।

- भारत में प्रवासन: ‘भारत में प्रवासन (2020–2021)’ रिपोर्ट में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2020–21 से एकत्रित आँकड़ों पर आधारित विभिन्न प्रवासन-संबंधी संकेतकों के अनुमान प्रस्तुत किये गए हैं।

- रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल प्रवास दर 28.9% रही, जिसमें ग्रामीण और शहरी—दोनों क्षेत्रों में महिलाओं का प्रवासन पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक पाया गया।

- ग्रामीण क्षेत्रों में 48% महिलाएँ और 5.9% पुरुष प्रवासी थे, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह दर क्रमशः 47.8% और 22.5% रही।

- प्रवास के कारणों में भी स्पष्ट अंतर दिखा: 67% पुरुष रोज़गार या काम की तलाश में प्रवास करते हैं, जबकि 87% महिलाएँ मुख्यतः विवाह के कारण स्थानांतरित होती हैं।

- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के अंतर्गत प्रवासन की प्रमुख अवधारणाएँ

- सामान्य निवास स्थान (UPR): वह स्थान (गाँव या शहर) जहाँ कोई व्यक्ति लगातार छह महीने या उससे अधिक समय तक रहता है।

- प्रवास दर: एक विशिष्ट जनसंख्या श्रेणी (ग्रामीण, शहरी, पुरुष, महिला, आदि) के भीतर प्रवासियों का प्रतिशत।

- शुद्ध प्रवासन: किसी भी क्षेत्र के लिये अंतर्प्रवासन और बहिर्प्रवासन के बीच का अंतर।

- अल्पकालिक प्रवासी: ऐसा व्यक्ति जिसने अपना UPR नहीं बदला है, लेकिन रोज़गार या नौकरी की तलाश में पिछले 365 दिनों में 15 दिनों से लेकर 6 महीने से कम समय के लिये घर से दूर रहा हो।

- बाह्य-प्रवासी: परिवार का कोई पूर्व सदस्य जो अतीत में किसी भी समय किसी अन्य गाँव या शहर में चला गया हो और सर्वेक्षण के समय अभी भी जीवित हो।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारत की शहरी नियोजन और श्रम नीति के लिये नए राष्ट्रीय प्रवासन सर्वेक्षण के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. राष्ट्रीय प्रवासन सर्वेक्षण (2026-27) क्या है?

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ढाँचे के अंतर्गत आयोजित इस सर्वेक्षण का उद्देश्य प्रमुख प्रवासन संकेतकों पर विश्वसनीय अनुमान प्रस्तुत करना है, जिनमें समग्र प्रवासन दर, बाहरी प्रवासन स्तर और अल्पकालिक प्रवासन पैटर्न शामिल हैं।

2. पूरे परिवारों के बजाय व्यक्तिगत प्रवासियों पर नज़र क्यों रखी जाना चाहिये?

व्यक्तिगत स्तर पर ट्रैकिंग करने से परिवार-स्तर के डेटा में होने वाले एकत्रीकरण पूर्वाग्रह में कमी आती है, चक्रीय और मौसमी बदलाव बेहतर दिखाई देते हैं और आय, सेवाओं की पहुँच तथा भविष्य की प्रवासन योजनाओं पर व्यक्ति-आधारित सटीक जानकारी मिलती है, जो लक्षित नीतियाँ बनाने में सहायक होती हैं।

3. यह सर्वेक्षण कल्याण योजनाओं की पहुँच और शहरी नियोजन से जुड़ी नीतियों को किस प्रकार दिशा प्रदान करेगा?

प्रवासन के प्रमुख बिंदुओं, अवधि और प्रवास के कारणों की पहचान करके यह सर्वेक्षण प्रवासी प्रवाह के अनुरूप लक्षित आवास, परिवहन, कौशल उपायों (PDS, स्वास्थ्य, शिक्षा) को सक्षम बनाता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिये अभी तक की पहली संविदा, 'सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिये वैश्विक संविदा [ग्लोबल कॉम्पैक्ट पर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन (जी.सी.एम.)]' अपनाई है।

2. जी.सी.एम. में अधिकथित उद्देश्य और प्रतिबद्धताएँ यू.एन. सदस्य देशों पर बाध्यकारी हैं।

3. जी.सी.एम. अपने उद्देश्यों और प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत आंतरिक प्रवास या आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिये भी कार्य करती हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक

(c) सभी तीन

(b) केवल दो

(d) कोई भी नहीं

मेन्स;

प्रश्न. पिछले चार दशकों में भारत के अंदर और बाहर श्रम प्रवास के रुझानों में बदलाव पर चर्चा कीजिये। (2015)

मुख्य परीक्षा

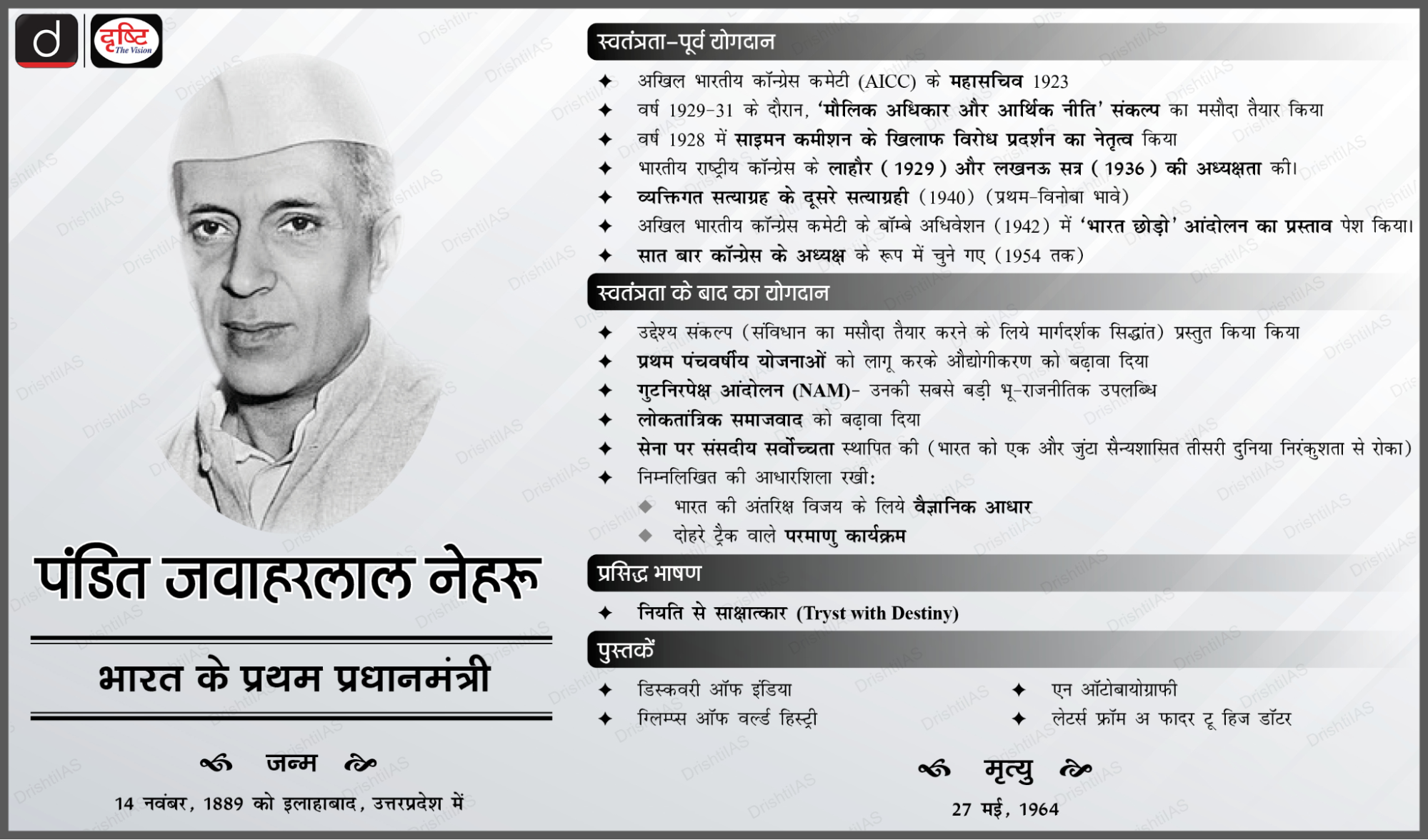

आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू

चर्चा में क्यों?

14 नवंबर, 2025 को मनाया जाने वाला बाल दिवस, जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती को चिह्नित करता है।

- यह अवसर नेहरू के दृष्टिकोण संस्थाओं और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के माध्यम से आधुनिक भारत को आकार देने में उनके स्थायी योगदान पर विचार करने का भी अवसर प्रदान करता है।

बाल दिवस और बाल कल्याण के लिये नेहरू का दृष्टिकोण

- बाल दिवस: जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें स्नेहपूर्वक 'चाचा नेहरू' भी कहा जाता है, का जन्म 14 नवंबर, 1889 को हुआ था, को सम्मान देने के रूप में बाल दिवस मनाया जाता है।

- वे बच्चों के प्रति अपने स्नेह के लिये जाने जाते थे। उन्होंने विशेष रूप से बच्चों के लिये स्वदेशी सिनेमा बनाने हेतु वर्ष 1955 में चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी इंडिया की स्थापना भी की।

- वर्ष 1964 से पहले भारत में बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था (संयुक्त राष्ट्र इसे विश्व बाल दिवस के रूप में मनाता है), लेकिन नेहरू की मृत्यु के बाद, उनकी विरासत को सम्मान देने के लिये उनके जन्मदिन को अपनाया गया।

- उनका मानना था कि "आज के बच्चे कल के भारत का निर्माण करेंगे", यह दृष्टिकोण आज भी भारत के युवा नागरिकों के पोषण और शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करता है।

- संवैधानिक सिद्धांत जो बाल कल्याण के लिये नेहरू के आदर्शों को प्रतिबिंबित करते हैं:

- अनुच्छेद 21A: 6-14 वर्ष के बच्चों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा।

- अनुच्छेद 24: कारखाने, खदान या खतरनाक व्यवसाय में बाल श्रम का निषेध।

- अनुच्छेद 39(F): बच्चों के स्वस्थ विकास और शोषण से सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

- अनुच्छेद 45: राज्य को छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का निर्देश देता है।

- इन सिद्धांतों ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 जैसे प्रमुख कानूनों की नींव रखी, जो मिलकर बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिये भारत की प्रतिबद्धता को मज़बूत करते हैं।

राष्ट्र निर्माण में जवाहरलाल नेहरू की क्या भूमिका है?

भारत की स्वतंत्रता में भूमिका

- महात्मा गांधी के प्रभाव से नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय हो गए।

- वर्ष 1912 में उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में बांकीपुर कांग्रेस में भाग लिया और 1919 में होम रूल लीग, इलाहाबाद के सचिव बने।

- 1912 में उन्होंने बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया तथा वर्ष 1919 में इलाहाबाद की होमरूल लीग के सचिव नियुक्त हुए।

- उन्होंने वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध किया, असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और नमक सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बार-बार जेल गए।

- उन्होंने ब्रुसेल्स (1926) में उत्पीड़ित राष्ट्रवादियों के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

- वर्ष 1928 में नेहरू ने सर्वदलीय कांग्रेस में भाग लिया और संवैधानिक सुधारों पर नेहरू रिपोर्ट (जो उनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू के नाम पर थी) पर हस्ताक्षर किये।

- उसी वर्ष उन्होंने ब्रिटिश शासन से पूर्णतः मुक्ति का समर्थन करते हुए 'इंडिया इंडिपेंडेंस लीग' की स्थापना की और इसके महासचिव बने।

- जवाहरलाल नेहरू को ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन (1929) में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जिसमें पूर्ण स्वराज को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में अपनाया गया।

- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन के लिये मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव का मसौदा मुख्य रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था।

- वर्ष 1940 में विनोबा भावे के बाद जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे।

- 15 अगस्त, 1947 को वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और ऐतिहासिक “ट्रिस्ट विद डेस्टिनी” भाषण दिया।

- प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने नए राष्ट्र में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक विचार को मज़बूत करने के लिये कार्य किया।

आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जवाहरलाल नेहरू

- नेहरू की आधुनिक और प्रगतिशील भारत की परिकल्पना: विभाजन, सामाजिक तनाव और आर्थिक अव्यवस्था जैसी चुनौतियों से घिरे देश को विरासत में पाने के बावजूद, नेहरू ने एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और दूरदृष्टि से परिपूर्ण भारत का साहसिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

- उनके नेतृत्व ने राष्ट्र को स्थिरता प्रदान की तथा भारत को एक आधुनिक राज्य के रूप में रूपांतरित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- संस्थानों का निर्माण: जवाहरलाल नेहरू ने IIT, ISRO (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (INCOSPAR) का उत्तराधिकारी, जिसे नेहरू के अधीन स्थापित किया गया था), एम्स और प्रमुख अनुसंधान विश्वविद्यालयों जैसे वैज्ञानिक एवं तकनीकी उत्कृष्टता के संस्थानों का निर्माण करके आधुनिक भारत की नींव रखी।

- उनकी दूरदर्शिता ने इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष विज्ञान और परमाणु विकास में भारत की क्षमता को मज़बूत किया, जिससे देश आत्मनिर्भरता और बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण को आगे बढ़ाने में सक्षम हुआ।

- इन संस्थानों को अक्सर "आधुनिक भारत का मंदिर" कहा जाता है, जो नवाचार, मानव पूंजी निर्माण और तकनीकी नेतृत्व को आगे बढ़ाते रहते हैं।

- पंचवर्षीय योजनाओं का परिचय: नेहरू ने 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की, जिससे देश को विभाजन के बाद आर्थिक विकास के लिये एक संरचित रोडमैप मिला।

- यह योजना कृषि, सिंचाई, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास पर केंद्रित थी, जिससे भारत को गंभीर रूप से मुद्रास्फीति से उबरने में मदद मिली।

- इन योजनाओं ने एक दीर्घकालिक योजना ढॉंचा तैयार किया जिसने दशकों तक भारत के विकास का मार्गदर्शन किया।

- भारत की लोकतांत्रिक नींव को मज़बूत करना: नेहरू लोकतंत्र, समानता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध थे।

- उन्होंने मौलिक अधिकारों, समानता, धर्मनिरपेक्षता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया।

- उन्होंने वर्ष 1950 में भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना का मार्गदर्शन किया और देश को उसके पहले आम चुनावों (1951-52) के माध्यम से निर्देशित किया, जो उस समय विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव था।

- लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने यह सुनिश्चित किया कि स्वतंत्र भारत एक स्थिर, समावेशी और संवैधानिक शासन प्रणाली अपनाए।

- भारत की विदेश नीति को आकार देना: प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू ने अपनी मृत्यु तक विदेश मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सॅंभाला।

- उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के तनावपूर्ण वैश्विक माहौल में भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की बुनियाद रखी।

- शीत युद्ध के दौरान किसी भी गुट में न झुकने के उद्देश्य से वे गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के प्रमुख प्रवर्तकों में से एक रहे।

- उन्होंने वर्ष 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन का नेतृत्व किया, जिसने एशियाई एकजुटता को मज़बूत किया।

- नेहरू ने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पाँच सिद्धांतों—पंचशील का प्रबल समर्थन किया, जो आज भी भारत की विदेश नीति का मूल आधार बने हुए हैं।

- अवसंरचना: भाखड़ा-नांगल बाँध, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्र और बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों जैसी प्रमुख अवसंरचना परियोजनाएँ शुरू की गईं।

- चंडीगढ़ जैसे विकसित आधुनिक शहर और जवाहर लाल नेहरू ने चंडीगढ़ को आधुनिक भारत के चेहरे के रूप में पेश किया।

- भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना: नेहरू ने भारत की कल्पना एक कल्याणकारी राज्य के रूप में की थी जो आर्थिक विकास को सामाजिक न्याय के साथ संतुलित करता हो।

- अनियमित पूंजीवाद और कठोर साम्यवाद दोनों को अस्वीकार करते हुए, उन्होंने एक ऐसे मॉडल को बढ़ावा दिया जिसमें राज्य सभी नागरिकों के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करता था।

निष्कर्ष:

बाल दिवस नेहरू का बच्चों के प्रति गहरा स्नेह और आधुनिक भारत के निर्माण में उनके महत्त्वपूर्ण योगदान को सम्मानित करता है। उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर उनकी दूरदृष्टि आज भी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का मार्गदर्शन करती है। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि मानव संसाधन में निवेश करना ही भारत की प्रगति की मूल आधारशिला है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न प्रश्न: भारत की लोकतांत्रिक संरचना और संवैधानिक मूल्यों के निर्माण में जवाहरलाल नेहरू के योगदान का सम्यक् विश्लेषण कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1.भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को क्यों मनाया जाता है?

भारत में जवाहरलाल नेहरू (जन्म 14 नवंबर, 1889) की जयंती के उपलक्ष्य में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। नेहरू को प्यार से 'चाचा नेहरू' कहा जाता था और वे बच्चों के कल्याण के प्रति अपने विचारों के लिये जाने जाते थे।

2.कौन-से संवैधानिक प्रावधान बाल कल्याण के लिये नेहरू के आदर्शों को दर्शाते हैं?

प्रमुख प्रावधानों में अनुच्छेद 21A (6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा), अनुच्छेद 24 (खतरनाक कारखानों बाल श्रम पर प्रतिबंध), अनुच्छेद 39(f) (बच्चों का स्वस्थ विकास) और अनुच्छेद 45 (प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल) शामिल हैं, जो RTE अधिनियम (2009) और POCSO (2012) जैसे कानूनों का आधार थे।

3."आधुनिक भारत के मंदिर" क्या थे?

यह वाक्यांश नेहरू द्वारा प्रवर्तित प्रमुख संस्थानों जैसे IIT, AIIMS, ISRO, प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अनुसंधान निकायों को संदर्भित करता है जिनका उद्देश्य वैज्ञानिक क्षमता, मानव पूंजी और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का निर्माण करना था।

4.नेहरू की पंचवर्षीय योजनाओं ने विभाजन के बाद भारत की चुनौतियों का समाधान किस प्रकार किया?

पहली पंचवर्षीय योजना (1951) में कृषि, सिंचाई और खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई, जिससे विभाजन के बाद की स्थिति से निपटने के लिये एक योजनाबद्ध ढाँचा उपलब्ध हुआ, जिसमें कमी से निपटने, शरणार्थियों के पुनर्वास और ग्रामीण विकास के लिये एक योजनाबद्ध ढाँचा प्रदान किया गया।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स:

प्रश्न. वर्ष 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के कराची अधिवेशन हेतु मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया? (2010)

(a) महात्मा गांधी

(b) पंडित जवाहरलाल नेहरू

(c) डॉ. राजेंद्र प्रसाद

(d) डॉ. बी.आर. अंबेडकर

उत्तर: (b)

प्रश्न. 'व्यक्तिगत सत्याग्रह' में विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। दूसरा कौन था? (2009)

(a) डॉ. राजेंद्र प्रसाद

(b) पंडित जवाहरलाल नेहरू

(c) सी. राजगोपालाचारी

(d) सरदार वल्लभभाई पटेल

उत्तर: (b)

मेन्स

प्रश्न: संप्रदायवाद और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू की विचारधारा एवं प्रतिक्रिया ने ही आधुनिक ‘सेक्यूलर’ भारत की नींव को मज़बूत किया। विवेचना कीजिये। (2015)

सामाजिक न्याय

वर्ष 2030 तक भारत के कार्यबल में 55% महिला भागीदारी का लक्ष्य

प्रिलिम्स के लिये: महिला श्रम बल भागीदारी दर, समय उपयोग सर्वेक्षण, NSO, अवैतनिक पारिवारिक श्रम, अनौपचारिक रोज़गार, श्रम संहिता (मजदूरी, IR, सामाजिक सुरक्षा, POSH)

मेन्स के लिये: केयर इकॉनमी, कृषि का स्त्रीकरण, लैंगिक-संवेदनशील रोज़गार अवसंरचना, कार्य की गुणवत्ता संकेतक

चर्चा में क्यों?

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) को 41.7% (FY24) से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 55% करने की एक रणनीतिक योजना की घोषणा की है। यह लक्ष्य लैंगिक रोज़गार अंतराल को कम करने की दिशा में निर्धारित किया गया है।

भारत के विकास के लिये महिला श्रम बल में भागीदारी बढ़ाना क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- आर्थिक विकास का प्रमुख प्रेरक: कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी समग्र उत्पादकता में वृद्धि होती है, नवाचार को प्रोत्साहित करती है, और वित्तीय स्थिरता को मज़बूत बनाती है, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर अधिक मज़बूत और प्रतिस्पर्द्धी बनता है।

- मैकिन्से(McKinsey) रिपोर्ट के अनुसार, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने से अतिरिक्त आर्थिक वृद्धि हो सकती है तथा वर्ष 2025 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 46 लाख करोड़ रुपये (700 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की वृद्धि हो सकती है।

- प्रतिभा में विविधता लाना एवं उद्योगों को मज़बूत बनाना: महिलाएँँ विविध दृष्टिकोण लेकर आती हैं, जिससे श्रम शक्ति बढ़ती है, नए विचारों को प्रोत्साहन मिलता है और उद्योगों को बदलते आर्थिक रुझानों के अनुकूल ढलने में सहायता प्राप्त होती है।

- स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, वित्तीय सेवाओं एवं STEM जैसे क्षेत्रों को संतुलित लैंगिक कार्यबल से विशेष लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

- लैंगिक समानता के लिये प्रोत्साहक: कार्यबल में भागीदारी महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता, संपत्ति स्वामित्व और सौदेबाज़ी की शक्ति प्रदान करती है, जो SDG-5 (लैंगिक समानता) को प्राप्त करने के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

- परिवार एवं समुदाय के कल्याण में परिवर्तन: अनुभवजन्य अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाएँ अपनी आय का बड़ा हिस्सा परिवार की शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य-सेवा पर व्यय करती हैं।

- यह मानव पूंजी विकास में वृद्धि करता है और गरीबी के पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाले चक्र को समाप्त करता है।

- सतत् एवं समावेशी विकास की आधारशिला: कृषि और MSME से लेकर AI एवं स्वच्छ ऊर्जा तक विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, न्यायसंगतता के साथ-साथ सतत् विकास को भी प्रोत्साहित करता है।

- महिलाओं का कार्यबल में समावेशन केवल अधिकार-आधारित मुद्दा ही नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक आर्थिक आवश्यकता भी है, जो भारत के 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR)

- परिभाषा: महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) में वे सभी महिलाएँ शामिल होती हैं जो या तो कार्यरत हैं या सक्रिय रूप से रोज़गार की तलाश कर रही हैं।

- FLFPR में वृद्धि अपने-आप आर्थिक समावेशन में सुधार को नहीं दर्शाती, विशेष रूप से तब जब किया गया कार्य अवैतनिक, अनौपचारिक अथवा बिना पारिश्रमिक हो।

- भारत में FLFPR के प्रवृत्ति

- दीर्घकालिक गिरावट एवं हालिया सुधार: PLFS (2023–24) के अनुसार, महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) 2011–12 के 31.2% से घटकर 2017–18 में 23.3% हो गई, जो श्रम बाज़ार से महिलाओं के पीछे छूटने को दर्शाती है।

- हालाँकि, यह प्रवृत्ति तेज़ी से उलट गई, तथा वर्ष 2023-24 में बढ़कर 41.7% हो गई, जो आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की नए सिरे से भागीदारी का संकेत है।

- "वृद्धि की प्रमुख चालक ग्रामीण महिलाएँ: हालिया महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) में वृद्धि मुख्यतः ग्रामीण महिलाओं द्वारा संचालित रही है, जबकि शहरी भागीदारी में सीमित सुधार देखने को मिला है।"

- ग्रामीण संकट, महँगाई, स्थिर वेतन एवं घरेलू आय में पूरक योगदान की आवश्यकता जैसे कारकों ने अधिक महिलाओं को काम-काज से जुड़े भूमिकाओं में आने के लिये प्रेरित किया है।

- अवैतनिक एवं स्व-रोज़गार में वृद्धि: महिलाओं की भागीदारी मुख्य रूप से अवैतनिक पारिवारिक श्रम और स्व-नियोजित कार्यों में बढ़ी है, न कि वेतनभोगी या मजदूरी आधारित रोज़गार में।

FLFPR का महत्त्व

- महिलाओं की आर्थिक भागीदारी का संकेतक: FLFPR यह आकलन करने में सहायता प्रदान करता है कि महिलाएँ किस हद तक आर्थिक गतिविधियों में भाग लेती हैं और श्रम बाज़ार के साथ जुड़ती हैं।

- उच्च महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) को प्रायः लैंगिक समानता, बेहतर स्वायत्तता और व्यापक आर्थिक एकीकरण के संकेत के रूप में देखा जाता है।

- नौकरी संबंधी गुणवत्ता और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी: अवैतनिक या अनौपचारिक कार्य में वृद्धि के साथ-साथ बढ़ती FLFPR आर्थिक संकट का संकेत देती है, न कि सशक्तीकरण का।

- नीतिगत प्रासंगिकता: FLFPR प्रवृत्ति रोज़गार सृजन में संरचनात्मक बाधाओं की पहचान करने में सहायता प्रदान करते हैं, विशेष रूप से महिलाओं के लिये।

- यह कौशल विकास, ग्रामीण रोज़गार, बाल देखभाल अवसंरचना एवं श्रम बाज़ार सुधारों पर नीतियाँ तैयार करने के लिये महत्त्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी में कौन-सी चुनौतियाँ बाधा डालती हैं?

- उच्च-गुणवत्ता वाले रोज़गार तक सीमित पहुँच: महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा कृषि और अनौपचारिक कार्य जैसे कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में केंद्रित रहता है, जिससे उन्हें स्थिर और उच्च वेतन वाले रोज़गार के अवसर सीमित हो जाते हैं।

- घरेलू एवं आर्थिक भूमिकाओं का दोहरा बोझ: ग्रामीण भारत में महिलाएँ प्रायः घरेलू ज़िम्मेदारियों एवं आर्थिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाती हैं, जिससे घरेलू कार्य और औपचारिक रोज़गार के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है।

- महिलाओं के अवैतनिक देखभाल कार्य का हमारे GDP में 3.1% योगदान है, फिर भी यह ‘अदृश्य’ श्रम प्रायः आय सृजन या संपत्ति के स्वामित्व में नहीं बदलता।

- लैंगिक मानदंड एवं गतिशीलता पर प्रतिबंध: गहरी जड़ें जमा चुके लैंगिक मानदंड, सुरक्षित परिवहन तक अपर्याप्त पहुँच और विश्वसनीय बाल-देखभाल सेवाओं की अनुपस्थिति महिलाओं की गतिशीलता को गंभीर रूप से सीमित करती है तथा उनके व्यावसायिक विकल्पों को प्रभावित करती है।

- श्रम बाज़ार में उच्च संवेदनशीलता: 90% से अधिक कार्यरत महिलाएँ अनौपचारिक कार्यों में लगी होती हैं, जहाँ सामाजिक सुरक्षा, मातृत्व लाभ एवं कानूनी संरक्षण या तो अनुपस्थित होते हैं या अत्यंत सीमित।

- ऐसा रोज़गार प्रायः अनियमित, मौसमी तथा परिवार या स्थानीय नेटवर्क पर निर्भर होता है

FLFPR भारत ने FLFPR में सुधार के लिये क्या उपाय किये हैं?

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP): BBBP लड़कियों के लिये उच्च विद्यालय प्रतिधारण और बेहतर जीवन परिणाम सुनिश्चित करके कार्यबल में महिलाओं की दीर्घकालिक भागीदारी को बढ़ाता है।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020: NEP, 2020 शिक्षा में लैंगिक समानता को प्राथमिकता देती है, जिससे वंचित समूहों की लड़कियों के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समावेशी और समान पहुँच सुनिश्चित होती है।

- वन स्टॉप सेंटर (OSC) और महिला हेल्पलाइन: वन स्टॉप सेंटर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को तत्काल सहायता सेवाएँ- चिकित्सा सहायता, कानूनी परामर्श, अस्थायी आश्रय और पुलिस सुविधा- प्रदान करते हैं।

- महिला हेल्पलाइन 24×7 सहायता प्रदान करती है, जिससे महिलाओं को न्याय प्राप्त करने और अपनी आर्थिक गतिविधियों को सुरक्षित रूप से जारी रखने में मदद मिलती है।

- श्रम कानूनों का संहिताकरण: चार समेकित श्रम संहिताएँ अनुपालन में सुधार लाने और रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने के लिये 29 कानूनों को सरल बनाती हैं।

- महिला श्रमिकों की सुरक्षा के लिये प्रावधान: नीतियों में 26 सप्ताह का सवेतन मातृत्व अवकाश, 50 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में अनिवार्य क्रेच सुविधाएँ, और उचित सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि पाली में काम करने की अनुमति शामिल है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल वातावरण सुनिश्चित करने के लिये एक मज़बूत ढाँचा प्रदान करता है।

भारत समावेशी महिला कार्यबल भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित कर सकता है?

- गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिये श्रम मापदंडों का पुनर्आख्यान: उच्च गुणवत्ता वाले रोज़गार को सुनिश्चित करने के लिये भारत को अपने श्रम मापदंडों का पुनर्आख्यान करना होगा—सिर्फ भागीदारी दर पर ध्यान देने के बजाय आय, कार्य समय, रोज़गार की स्थिरता और संपत्ति स्वामित्व जैसे व्यापक संकेतकों को भी शामिल करना आवश्यक है।

- NSO के समय उपयोग सर्वेक्षण को एकीकृत करने से अवैतनिक देखभाल कार्य को पहचानने और वास्तविक आर्थिक योगदान को प्रतिबिंबित करने के लिये उत्पादक श्रम को पुनर्परिभाषित करने में मदद मिल सकती है।

- लैंगिक-संवेदनशील औपचारिक रोज़गार का सृजन: उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन, मेक इन इंडिया और MSME समर्थन जैसी नीतियों में महिला-केंद्रित प्रोत्साहन को शामिल किया जाना चाहिये।

- ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम-प्रधान क्षेत्रों का विस्तार करने तथा मनरेगा को महिला-विशिष्ट कार्यों के लिये अनुकूलित करने से निकटता-आधारित, सम्मानजनक मज़दूरी वाले कार्य उत्पन्न हो सकते हैं।

- देखभाल और सामाजिक बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना: सामुदायिक बाल देखभाल केंद्र, वृद्ध देखभाल सेवाएँ और साझा रसोई जैसी सुविधाएँ महिलाओं के अवैतनिक कार्यभार को उल्लेखनीय रूप से कम कर सकती हैं। इससे उनके लिये कार्यबल में सतत् भागीदारी बनाए रखना और औपचारिक रोज़गार में सहज रूप से प्रवेश करना आसान हो जाएगा।

- कौशल निर्माण और डिजिटल सशक्तीकरण: क्षेत्र-विशिष्ट, मांग-आधारित कौशल उन्नयन- विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल सेवाओं में- साथ ही गिग/प्लेटफॉर्म कार्य तक सुरक्षित पहुँच से उत्पादकता और आय में वृद्धि हो सकती है।

- सामाजिक मानदंडों से निपटना: ऋण, डिजिटल साक्षरता और बाज़ार संपर्कों के साथ स्वयं सहायता समूहों को मज़बूत करना तथा साझा घरेलू भूमिकाओं को बढ़ावा देने वाले व्यवहारिक अभियानों के साथ मिलकर दीर्घकालिक आर्थिक समावेशन के लिये एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

भारत की बढ़ती श्रम शक्ति भागीदारी को सुरक्षित, पारिश्रमिक और औपचारिक रोज़गार में बदलना होगा। अवैतनिक देखभाल कार्य की औपचारिक मान्यता - जिसका मूल्य सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10-39% है, महिलाओं के विशाल अदृश्य योगदान को उजागर करती है। देखभाल अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना, गैर-कृषि रोज़गारों का विस्तार करना और सुरक्षित एवं न्यायसंगत कार्यस्थल सुनिश्चित करना भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को प्राप्त करने के लिये आवश्यक होगा।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न प्रश्न: भारत में महिला श्रम बल भागीदारी को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का विश्लेषण कीजिये तथा इसे बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा किये गए प्रयासों का मूल्यांकन कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) क्या है?

FLFPR कार्यशील आयु की उन महिलाओं के अनुपात को मापता है जो कार्यरत हैं या सक्रिय रूप से कार्य की तलाश में हैं, जो महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और श्रम बाज़ार के अवसरों तक उनकी पहुँच को दर्शाता है।

प्रश्न: सीमित रोज़गार सृजन के बावजूद भारत की FLFPR हाल ही में क्यों बढ़ी है?

FLFPR बढ़ने के पीछे प्रमुख कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कठिनाइयाँ, महँगाई और घरेलू आय पर बढ़ता दबाव हैं, जिनकी वजह से महिलाएँ मज़बूरन कम वेतन या बिना वेतन वाले कृषि कार्यों और स्वरोज़गार में लग रही हैं।

प्रश्न: महिलाओं की सार्थक कार्यबल भागीदारी में कौन-सी चुनौतियाँ बाधा डालती हैं?

लैंगिक मानदंड, अवैतनिक देखभाल का बोझ, अनौपचारिक रोज़गार, गतिशीलता की बाधाएँ और बच्चों की देखभाल का अभाव महिलाओं की स्थिर, सुरक्षित और पारिश्रमिक वाली नौकरियों तक पहुँच को कम करता है।

प्रश्न: कम होती महिला श्रम भागीदारी को दूर करने के लिये सरकारी योजनाएँ किस तरह कार्य कर रही हैं?

BBBP, NEP 2020, कार्यशील महिला छात्रावास, श्रम संहिताएँ, OSC और मातृत्व लाभ जैसी पहलें शिक्षा, सुरक्षा, बाल-देखभाल और औपचारिक रोज़गार के बेहतर अवसर प्रदान कर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देती हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न

प्रिलिम्स:

प्रश्न: प्रच्छन्न बेरोज़गारी का आमतौर पर अर्थ होता है-

(a) बड़ी संख्या में लोग बेरोज़गार रहते हैं

(b) वैकल्पिक रोज़गार उपलब्ध नहीं है

(c) श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है

(d) श्रमिकों की उत्पादकता कम है

उत्तर: (d)

मेन्स:

प्रश्न: भारत में सबसे ज्यादा बेरोज़गारी प्रकृति में संरचनात्मक है। भारत में बेरोज़गारी की गणना के लिये अपनाई गई पद्धतियों का परीक्षण कीजिये और सुधार के सुझाव दीजिये। (2023)

प्रश्न: हाल के समय में भारत में आर्थिक संवृद्धि की प्रकृति का वर्णन अक्सर नौकरीहीन संवृद्धि के तौर पर किया जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिये। (2015)

प्रश्न. "जिस समय हम भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (डेमोग्राफिक डिविडेंड) को शान से प्रदर्शित करते हैं, उस समय हम रोज़गार-योग्यता की पतनशील दरों को नज़रअंदाज़ कर देते हैं।" क्या हम ऐसा करने में कोई चूक कर रहे हैं? भारत को जिन जॉबों की बेसबरी से दरकार है, वे जॉब कहाँ से आएँगे? स्पष्ट कीजिये। (2014)

भारतीय इतिहास

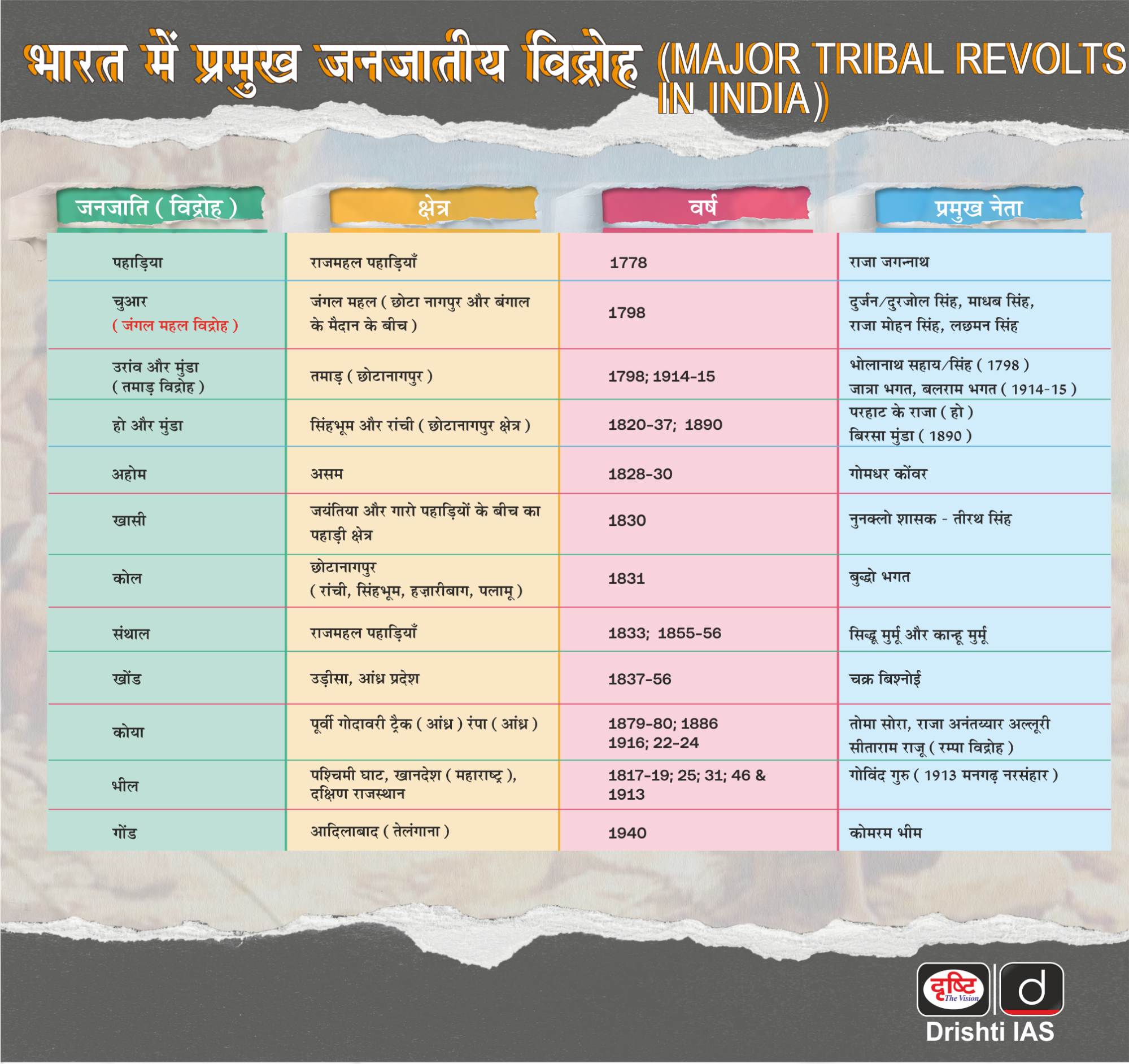

जनजातीय गौरव दिवस 2025

प्रिलिम्स के लिये: जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, नारायण सिंह, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान

मेन्स के लिये: जनजातीय गौरव दिवस का महत्त्व, बिरसा मुंडा जैसे जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत, तथा जनजातीय इतिहास एवं अधिकारों को राष्ट्रीय आख्यान में समाहित करने के लिये सरकार द्वारा अपनायी गयी बहुआयामी पहलों का विश्लेषण।

चर्चा में क्यों?

भारत में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2024–25 को उनके 150वें जन्म-जयंती वर्ष के रूप में जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया गया है।

जनजातीय गौरव दिवस क्या है तथा जनजातीय इतिहास के संरक्षण के लिये यह क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- जनजातीय गौरव दिवस: यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है ताकि जनजातीय समुदायों के सांस्कृतिक धरोहर-संरक्षण में योगदान तथा राष्ट्रीय गौरव, शौर्य, आतिथ्य जैसे भारतीय मूल्यों के संवर्द्धन में उनकी भूमिका का सम्मान किया जा सके। इसका प्रथम आयोजन वर्ष 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया गया था।

- जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान: बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश भू-नीति के विरुद्ध उलगुलान (विद्रोह) का नेतृत्व किया, जो जनजातीय प्रतिरोध तथा स्वशासन की आकांक्षा का प्रतीक रहा है।

- अन्य जनजातीय नेतृत्वकर्त्ताओं—जैसे वीर नारायण सिंह, बादल भोई, राजा शंकर शाह तथा कुंवर रघुनाथ शाह—को भी औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध उनके संघर्षों के लिये स्मरण किया जाता है।

- जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान: बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश भू-नीति के विरुद्ध उलगुलान (विद्रोह) का नेतृत्व किया, जो जनजातीय प्रतिरोध तथा स्वशासन की आकांक्षा का प्रतीक रहा है।

- जनजातीय गौरव वर्ष 2025: इन आयोजनों के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वीरता तथा उपनिवेश-विरोधी संघर्षों को अभिलेखित करने हेतु 11 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों की स्थापना की जा रही है, ये वो संघर्ष हैं जिन्हें प्रायः मुख्यधारा के इतिहास-लेखन में पर्याप्त स्थान नहीं मिला है।

- अब तक 4 संग्रहालय छत्तीसगढ़, झारखंड तथा मध्य प्रदेश में उद्घाटित किये जा चुके हैं।

- स्मृति संरक्षक के रूप में संग्रहालय:

- शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय (रायपुर, छत्तीसगढ़): यह बिंझवार जनजाति के नारायण सिंह की स्मृति में बनाया गया है, जिन्होंने वर्ष 1856-1857 में ब्रिटिश अकाल नीतियों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था और 10 दिसंबर, 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई थी।

- संग्रहालय में हल्बा क्रांति, मेरिया क्रांति और भूमकाल क्रांति जैसे जनजातीय विद्रोहों का विवरण मिलता है तथा रानी चो-रिस क्रांति (1878) जैसे महिलाओं के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के साथ-साथ गांधीवादी आंदोलनों में जनजातियों की भागीदारी को प्रमुखता से दर्शाया गया है गया है।

- भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय (रांची, झारखंड): यह उलगुलान (1899-1900) के नेता, आध्यात्मिक सुधारक तथा स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की स्मृति में बनाया गया है।

- बादल भोई राज्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय (छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश): यह संग्रहालय ब्रिटिश वन कानूनों और उत्पीड़न के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह के नेता बादल भोई (1845-1940) को सम्मानित करते हुए निर्मित किया गया है।

- राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह संग्रहालय (जबलपुर, मध्य प्रदेश): यह संग्रहालय वर्ष 1857 के दौरान ब्रिटिश शासन का विरोध तथा साहित्य का अहिंसक साधन के रूप में प्रयोग करने वाले कवियों को समर्पित है।

- शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय (रायपुर, छत्तीसगढ़): यह बिंझवार जनजाति के नारायण सिंह की स्मृति में बनाया गया है, जिन्होंने वर्ष 1856-1857 में ब्रिटिश अकाल नीतियों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था और 10 दिसंबर, 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई थी।

बिरसा मुंडा कौन थे?

- परिचय: 15 नवंबर 1875 को छोटा नागपुर पठार में जन्मे बिरसा मुंडा, मुंडा जनजाति से संबंधित थे।

- ब्रिटिश शासन के दौरान उन्होंने भूमि-अधिग्रहण, बेगार (बलात् श्रम) तथा खूँटकट्टी भूमि प्रणाली (जनजातीय वंशावली आधारित सामूहिक भूमि-अधिकार) के पतन को प्रत्यक्ष रूप से देखा।

- उन्होंने आस्था के रूप में ‘बिरसा’ की स्थापना की, जिसके माध्यम से मुंडा तथा उराँव समुदाय के अनुयायी उन्हें “भगवान” तथा “धरती का अब्बा” के रूप में पूजते थे।

- जनजातीय संगठन में भूमिका: 1886–1890 के दौरान चाइबासा में निवास करते समय वे सरदार आंदोलन (1858–90) से प्रभावित हुए, जिसने जनजातीय समुदायों को बलात् श्रम तथा अवैध काश्तकारी-वृद्धि के विरुद्ध संगठित किया था। बिरसा मुंडा ने भूमि-अधिकार, सांस्कृतिक अस्मिता तथा स्वायत्तता की रक्षा हेतु जनजातीय समूहों का संगठित प्रतिरोध प्रारंभ किया तथा ब्रिटिश शोषण और डिकू प्रभुत्व को चुनौती दी।

- उलगुलान (1899–1900): उन्होंने उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों से ब्रिटिश शासन की समाप्ति, बाहरी लोगों के निष्कासन तथा “बिरसा राज” की स्थापना की मांग की गयी।

- इस आंदोलन में गुरिल्ला रणनीतियाँ अपनायी गयीं, औपनिवेशिक करों का भुगतान अस्वीकार किया गया तथा दमनात्मक कानूनों को मानने से इंकार किया गया। इसे भारत के इतिहास के सर्वाधिक संगठित जनजातीय विद्रोहों में से एक माना जाता है।

- गिरफ्तारी एवं मृत्यु: वर्ष 1900 में बिरसा मुंडा अपने गुरिल्ला समूह के साथ जामकोपाई वन में गिरफ्तार किये गए। 9 जून 1900 को राँची जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में उनका निधन हो गया। उस समय उनकी आयु मात्र 25 वर्ष थी।

- विरासत: उनके जनआंदोलन के परिणामस्वरूप छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 जैसे संरक्षात्मक विधायी सुधार लागू हुये, जिन्होंने जनजातीय समुदायों के भूमि-अधिकारों को विधिक सुरक्षा प्रदान की।

- बाद में 15 नवम्बर 2000 को – उनकी जन्मतिथि पर – झारखण्ड राज्य का गठन हुआ, जो उनकी ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है।

भारत में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संवर्द्धन से संबंधित प्रमुख पहलें

|

पहल |

मुख्य विशेषताएँ |

|

आदि संस्कृति परियोजना |

इसमें विभिन्न जनजातीय कलाओं से संबंधित लगभग 100 गहन पाठ्यक्रम शामिल हैं; इसके द्वारा भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक जनजातीय धरोहर पर लगभग 5,000 चयनित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाते है। |

|

आदि वाणी |

इससे हिंदी, अंग्रेज़ी और प्रमुख जनजातीय भाषाओं (मुंडारी, भीली, गोंडी, संथाली, गारो, कुई) के बीच रियल-टाइम टेक्स्ट एवं स्पीच अनुवाद की सुविधा मिलती है। |

|

जनजातीय डिजिटल दस्तावेज़ भंडार |

भारत के जनजातीय समुदायों से जुड़े दस्तावेज़ों का डिजिटल भंडार। |

|

वर्णमाला और मौखिक साहित्य पहल |

जनजातीय भाषाओं में स्थानीय कविताओं, बाल-गीतों और कहानियों का प्रकाशन; जनजातीय मौखिक साहित्य, लोककथाओं और लोककथानक का संग्रह एवं दस्तावेज़ीकरण। |

|

स्थानीय ज्ञान पर शोध और दस्तावेज़ीकरण |

स्वदेशी उपचार पद्धतियों, औषधीय पौधों, आदिवासी भाषाओं, कृषि, नृत्य, चित्रकला आदि पर शोध को बढ़ावा देना। |

|

आदि महोत्सव |

जनजातीय शिल्प, भोजन, वाणिज्य, संस्कृति और कला का उत्सव; इससे जनजातीय प्रतिभा और उद्यमशीलता को राष्ट्रीय मंच मिलता है। |

|

जनजातीय शिल्प मेला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम |

शिल्प मेलों, लोक नृत्य महोत्सवों, कला प्रतियोगिताओं, कार्यशाला-सह-प्रदर्शनी का आयोजन; राज्यों में जनजातीय मेलों और उत्सवों हेतु वित्तीय सहायता। |

जनजातीय कल्याण एवं विकास संबंधी भारत की पहलें

- विधिक सशक्तीकरण: वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006; पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम — PESA, 1996।

- सामाजिक सुरक्षा: प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN), वन धन विकास योजना (VDVY)।

- ग्रामीण विकास एवं अवसंरचना: प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान।

- स्वास्थ्य: सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन।

- शिक्षा: एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)।

निष्कर्ष

जनजातीय गौरव दिवस और जारी वर्ष उत्सव, संग्रहालयों एवं डिजिटल पहलों के माध्यम से बिरसा मुंडा जैसे उपेक्षित जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को राष्ट्रीय विमर्श में स्थान देने पर केंद्रित है। यह न केवल उनके बलिदानों का सम्मान करने बल्कि जनजातीय विरासत के संरक्षण के साथ समावेशी भारत की परिकल्पना का मार्ग प्रशस्त करता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: जनजातीय भाषाओं और सांस्कृतिक ज्ञान के संरक्षण में डिजिटल पहलों की भूमिका की विवेचना कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. भारत में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

(a) PVTG 18 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में निवास करते हैं।

(b) स्थिर या कम होती जनसंख्या PVTG स्थिति निर्धारण के मानदंडों में से एक है।

(c) देश में अब तक 95 PVTG आधिकारिक तौर पर अधिसूचित हैं।

(d) PVTGs की सूची में ईरूलर और कोंडा रेड्डी जनजातियाँ शामिल की गई हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा सही है?

(a) 1, 2 और 3

(b) 2, 3 और 4

(c) 1, 2 और 4

(d) 1, 3 और 4

उत्तर: (c)

प्रश्न. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2013)

|

|

जनजाति |

राज्य |

|

1. |

लिंबू (लिम्बु) |

सिक्किम |

|

2. |

कार्बी |

हिमाचल प्रदेश |

|

3. |

डोंगरिया कोंध |

ओडिशा |

|

4. |

बोंडा |

तमिलनाडु |

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा सही सुमेलित है?

(a) केवल 1 और 3

(b) केवल 2 और 4

(c) केवल 1, 3 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (a)

मेन्स:

प्रश्न. स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिये राज्य द्वारा की गई दो प्रमुख विधिक पहलें क्या हैं? (2017)