इन्फोग्राफिक्स

सामाजिक न्याय

केंद्र द्वारा समलैंगिक विवाह का विरोध

प्रिलिम्स के लिये:नवतेजी सिंह जौहर केस, मौलिक अधिकार, पर्सनल लॉ, LGBTQIA+ के अधिकार। मेन्स के लिये:समलैंगिक विवाह के पक्ष में तर्क, समलैंगिक विवाह के विरुद्ध तर्क। |

चर्चा में क्यों?

केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में समलैंगिक विवाह का विरोध करते हुए कहा है कि जैविक पुरुष और महिला के बीच विवाह भारत में एक पवित्र मिलन, संस्कार और परंपरा है।

- भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्त्व वाली खंडपीठ ने कानूनी रूप से समलैंगिक विवाहों को मान्यता दिये जाने की याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय के पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दिया।

समलैंगिक विवाह के संदर्भ में सरकार का पक्ष:

- सरकार ने तर्क दिया कि न्यायालय ने नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ के 2018 के अपने फैसले में समलैंगिक व्यक्तियों के बीच यौन संबंधों को केवल अपराध की श्रेणी से बाहर किया था, न कि इस ‘आचरण’ को वैध ठहराया था।

- न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के मौलिक अधिकार के हिस्से के रूप में स्वीकार नहीं किया।

- सरकार का तर्क है कि विवाह रीति-रिवाजों, प्रथाओं, सांस्कृतिक लोकाचार और सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करता है।

- समलैंगिक विवाह की तुलना पति, पत्नी और बच्चों की भारतीय परिवार इकाई की अवधारणा से नहीं की जा सकती।

- संसद ने देश में केवल एक पुरुष और महिला के मिलन को मान्यता देने हेतु विवाह कानूनों का प्रारूप तैयार किया है।

- समलैंगिक व्यक्तियों के विवाह का पंजीकरण मौजूदा व्यक्तिगत, साथ ही संहिताबद्ध कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन होगा।

- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 उन युगल के लिये विवाह का नागरिक अधिकार प्रदान करता है जो अपने व्यक्तिगत कानून के तहत शादी नहीं कर सकते।

- समलैंगिक व्यक्तियों के विवाह का पंजीकरण मौजूदा व्यक्तिगत, साथ ही संहिताबद्ध कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन होगा।

- सरकार ने तर्क दिया कि इस मानदंड से कोई भी परिवर्तन केवल विधायिका के माध्यम से किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं।

समलैंगिक विवाह के पक्ष में तर्क:

- कानून के तहत समान अधिकार और संरक्षण: यौन अभिविन्यास की परवाह किये बिना, हर किसी को विवाह करने और परिवार बसाने का अधिकार है।

- समान-लिंग वाले जोड़ों के पास विपरीत-लिंगी जोड़ों के समान कानूनी अधिकार और सुरक्षा होनी चाहिये।

- समलैंगिक विवाह की गैर-मान्यता भेदभाव युक्त थी जो LGBTQIA+ जोड़ों की गरिमा और आत्म-संतुष्टि पर प्रहार करती थी।

- परिवारों और समुदायों को मज़बूती प्रदान करना: विवाह संस्कार जोड़ों और उनके परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक लाभ प्रदान करता है। समान-लिंग वाले जोड़ों को विवाह की अनुमति दिये जाने से उनकी स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देकर परिवारों एवं समुदायों को मज़बूती प्रदान की जा सकती है।

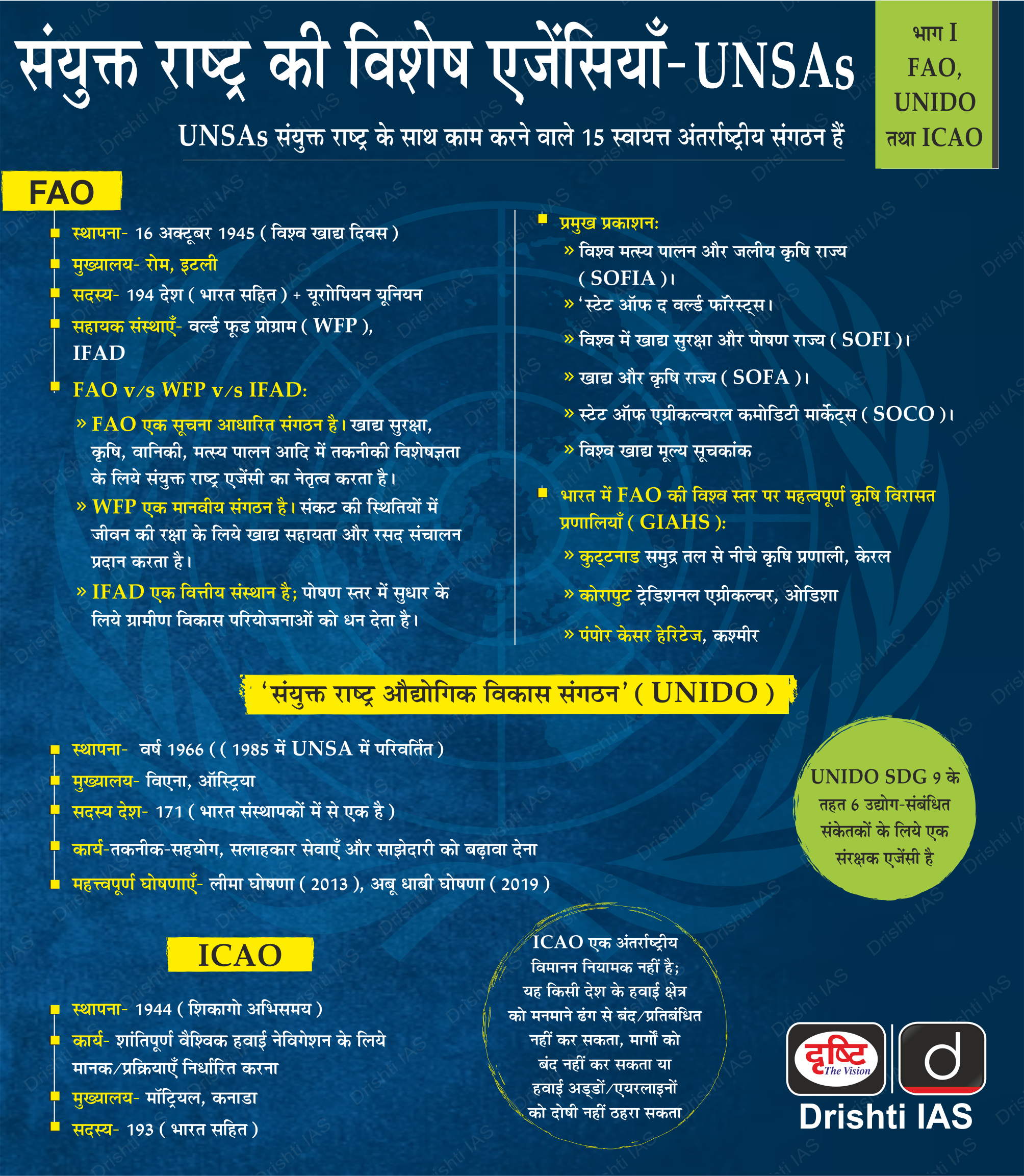

- वैश्विक स्वीकृति: विश्व के कई देशों में समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता प्राप्त है, और एक लोकतांत्रिक समाज में व्यक्तियों को इस अधिकार से वंचित करना वैश्विक सिद्धांतों के खिलाफ है।

- समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाले देश:

- 133 देशों में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, लेकिन उनमें से केवल 32 देशों में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त है।

समलैंगिक विवाह के खिलाफ तर्क:

- धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएँ: कई धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों का मानना है कि विवाह केवल पुरुष और महिला के मध्य ही होना चाहिये।

- उनका तर्क है कि विवाह की पारंपरिक परिभाषा को बदलना उनके विश्वासों और मूल्यों के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ होगा।

- प्रजनन: कुछ लोग तर्क देते हैं कि विवाह का प्राथमिक उद्देश्य संतानोत्पत्ति है और समलैंगिक जोड़ों के जैविक बच्चे नहीं हो सकते।

- इसलिये उनका मानना है कि समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये क्योंकि यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ है।

- कानूनी मुद्दे: ऐसी चिंताएँ हैं कि समलैंगिक विवाह की अनुमति देने से कानूनी समस्याएँ उत्पन्न होंगी जैसे कि विरासत, कर और संपत्ति का अधिकार।

- कुछ लोगों का तर्क है कि समलैंगिक विवाह को समायोजित करने के लिये सभी विधियों और विनियमों को परिवर्तित करना बहुत कठिन होगा।

आगे की राह

- सांस्कृतिक संवेदनशीलता: भारत विभिन्न धार्मिक और सामाजिक मूल्यों के साथ सांस्कृतिक विविधता वाला देश है।

- समलैंगिक विवाह पर किसी भी विधायी या न्यायिक निर्णय को लेकर विभिन्न समुदायों की सांस्कृतिक संवेदनशीलता पर विचार किया जाना चाहिये, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि व्यक्तियों के मूल अधिकारों की रक्षा हो।

- सामाजिक स्वीकृति और शिक्षा: LGBTQIA+ समुदाय की सामाजिक स्वीकृति के मामले में भारत को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है।

- विषम लैंगिकता की स्वीकृति और समझ को बढ़ावा देने के लिये शिक्षा एवं जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिये, साथ ही समलैंगिक विवाह पर विचार किया जाना चाहिये।

- अंतर्राष्ट्रीय दायित्त्व: भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों और सम्मेलनों का हस्ताक्षरकर्त्ता है, जिसके लिये LGBTQIA+ समुदाय सहित सभी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है।

- कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई अन्य देशों ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है, यह अनिवार्य है कि भारत सभी व्यक्तियों के लिये समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिये उनके यौन रूचि की परवाह किये बिना इसे वैधता प्रदान करे।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नQ. भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार की रक्षा करता है? (2019) (a) अनुच्छेद 19 उत्तर: (b) |

स्रोत: द हिंदू

भारतीय विरासत और संस्कृति

भारत में लुप्त पुरावशेषों का खतरा

प्रिलिम्स के लिये:भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI), यूनेस्को, प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्त्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958, पुरावशेष और कला निधि अधिनियम 1972 मेन्स के लिये:लुप्त कलाकृतियों के संबंध में मुद्दे, पुरावशेषों के संरक्षण से संबंधित पहल |

चर्चा में क्यों?

"आधिकारिक तौर पर" लुप्त घोषित की गई कलाकृतियों और वैश्विक बाज़ारों में जो सामने आ रही हैं या संग्रहालय के शेल्फों और तालिका में पाई जा रही कलाकृतियों के बीच एक बड़ा अंतर है।

- स्वतंत्रता के बाद से भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संरक्षित और अनुरक्षित 3,696 स्मारकों में से 486 पुरावशेष गायब बताए गए हैं।

लुप्त शिल्पकृतियों के संबंध में प्रकाशित किये गए मुद्दे:

- ASI के अनुसार, वर्ष 2014 में 292 और वर्ष 1976 से 2013 के बीच 13 पुरावशेष विदेशों से भारत वापस लाए गए हैं।

- ASI की लुप्त पुरावशेषों की सूची में 17 राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों के पुरावशेष शामिल हैं। इसमें मध्य प्रदेश के 139, राजस्थान के 95 और उत्तर प्रदेश के 86 पुरावशेष शामिल हैं।

- संसदीय समिति ने कहा कि ASI द्वारा विदेशों से "पुनर्प्राप्त की गई प्राचीन वस्तुओं की संख्या" देश से तस्करी करके लाई गई प्राचीन वस्तुओं की बड़ी संख्या की तुलना में अधिक है जो बड़ी समस्या की छोटी सी झलक है।

- ASI के अधीन स्मारक और स्थल पूरे देश में पुरातात्त्विक स्थलों एवं स्मारकों की कुल संख्या का "छोटा प्रतिशत" है।

- लुप्त पुरावशेषों के खतरे को यूनेस्को द्वारा भी विश्लेषित किया गया है। यह अनुमान है कि "1989 तक भारत से 50,000 से अधिक कला वस्तुओं की तस्करी की गई है।"

पुरावशेष (Antiquity):

- परिचय:

- पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 जो 1 अप्रैल, 1976 को लागू हुआ, "पुरावशेष" जो कम-से-कम 100 वर्षों से अस्तित्त्व में है, को वस्तु या कला के रूप में परिभाषित करता है।

- इसमें सिक्के, मूर्तियाँ, पेंटिंग, पुरालेख, पृथक लेख आदि वस्तुएँ शामिल हैं जो विज्ञान, साहित्य, कला, धार्मिक प्रथाओं, सामाजिक लोकाचार या ऐतिहासिक राजनीति को चित्रित करती हैं।

- "पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज़ जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्यवादी मूल्य के हैं" और जिनकी अवधि "75 वर्ष से कम नहीं है”, को पुरावशेष के रूप शमिल किया जाता है।

- पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 जो 1 अप्रैल, 1976 को लागू हुआ, "पुरावशेष" जो कम-से-कम 100 वर्षों से अस्तित्त्व में है, को वस्तु या कला के रूप में परिभाषित करता है।

- संरक्षण पहल:

- भारतीय:

- भारत में संघ सूची की मद- 67, राज्य सूची की मद- 12 तथा संविधान की समवर्ती सूची की मद- 40 देश की विरासत से संबंधित हैं।

- स्वतंत्रता से पहले पुरावशेष (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम अप्रैल 1947 में यह सुनिश्चित करने हेतु पारित किया गया था कि बिना लाइसेंस के किसी भी पुरावशेष का निर्यात नहीं किया जा सकता है।

- प्राचीन स्मारकों और पुरातात्त्विक स्थलों को विनाश तथा दुरुपयोग से बचाने हेतु वर्ष 1958 में प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्त्व स्थल व अवशेष अधिनियम बनाया गया था।

- वैश्विक:

- यूनेस्को ने सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध आयात, निर्यात और स्वामित्त्व के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने एवं रोकने के साधनों पर अभिसमय 1970 स्थापित किया।

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी संघर्ष वाले क्षेत्रों में सांस्कृतिक विरासत स्थलों की सुरक्षा हेतु वर्ष 2015 और 2016 में प्रस्ताव पारित किये।

- भारतीय:

पुरावशेष का ‘उत्पत्ति स्थान’:

- उद्गम में वे सभी मालिक सूची में शामिल हैं जब वस्तु ने निर्माता के नियंत्रण को उस समय तक छोड़ दिया था जब वह वर्तमान मालिक द्वारा अधिग्रहण किया गया था।

पुरावशेषों को वापस लाने की प्रक्रिया:

- श्रेणियाँ:

- स्वतंत्रता पूर्व भारत से ले जाए गए पुरावशेष

- स्वतंत्रता के बाद से मार्च 1976 तक ले जाए गए पुरावशेष

- अप्रैल 1976 से पुरावशेषों को देश से बाहर ले जाया गया

- स्वतंत्रता से पहले भारत से बाहर ले जाए गए पुरावशेषों के लिये उनकी पुनर्प्राप्ति हेतु अनुरोध द्विपक्षीय रूप से या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहिये।

- उदाहरण के लिये नवंबर 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की कि वह छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार को लंदन से वापस लाने के लिये कार्य कर रही है।

- दूसरी और तीसरी श्रेणियों में पुरावशेषों को स्वामित्त्व के प्रमाण के साथ द्विपक्षीय मुद्दे को उठाकर तथा यूनेस्को कन्वेंशन का उपयोग करके आसानी से पुनर्प्राप्त किया जा सकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न 1. भारतीय कला विरासत की रक्षा करना इस समय की आवश्यकता है। चर्चा कीजिये। (2018) प्रश्न 2. भारतीय दर्शन और परंपरा ने भारत में स्मारकों एवं उनकी कला की कल्पना तथा आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चर्चा कीजिये। (2020) |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

जैव विविधता और पर्यावरण

विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट

प्रिलिम्स के लिये:विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, PM2.5, वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली (SAFAR) पोर्टल, वायु गुणवत्ता सूचकांक, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा (EV), वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, टर्बो हैप्पीसीडर (THS) मशीन। मेन्स के लिये:वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु भारत द्वारा की गई पहल, भारत में वायु गुणवत्ता बढ़ाने के तरीके। |

चर्चा में क्यों?

IQAir द्वारा तैयार की गई विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में PM2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली चौथे स्थान पर है।

- वर्ष 2022 में 131 देशों में भारत आठवें स्थान पर रहा, जिसका जनसंख्या भारित औसत PM2.5 स्तर 53.3 g/m3 था।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:

- IQAir, स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है जो दुनिया भर में सरकारों और अन्य संस्थानों एवं संगठनों द्वारा संचालित निगरानी स्टेशनों के डेटा के आधार पर वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट तैयार करती है।

- वर्ष 2022 की रिपोर्ट 7,323 शहरों और 131 देशों के PM2.5 डेटा पर आधारित है।

- IQAir, स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है जो दुनिया भर में सरकारों और अन्य संस्थानों एवं संगठनों द्वारा संचालित निगरानी स्टेशनों के डेटा के आधार पर वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट तैयार करती है।

- परिणाम:

- चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश वर्ष 2022 में 5 सबसे प्रदूषित देश हैं।

- वर्ष 2022 में दिल्ली का औसत PM2.5 स्तर 92.6 μg/m3 था, जो वर्ष 2021 के 96.4 μg/m3 के औसत से थोड़ा कम है।

- रिपोर्ट नई दिल्ली और दिल्ली के बीच अंतर करती है, नई दिल्ली का वार्षिक औसत PM2.5 स्तर 89.1 μg/m3 है।

- WHO वार्षिक PM2.5 स्तर 5 g/m3 की सिफारिश करता है।

- लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, इसके बाद चीन का होतान और राजस्थान का भिवाड़ी ज़िला है।

- नई दिल्ली विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है, जिसमें चाड का नदजामेना सूची में सबसे ऊपर है।

- वर्ष 2022 में वार्षिक औसत PM2.5 स्तरों के आधार पर, 39 भारतीय शहर ('दिल्ली' और 'नई दिल्ली' सहित) विश्व के शीर्ष 50 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं।

PM2.5

- PM2.5 एक प्रकार का वायुमंडलीय कण है, जिसका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से कम या मानव बाल के व्यास का लगभग 3% होता है।

- PM2.5 कण इतने छोटे होते हैं कि वे फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं और यहाँ तक कि रक्तप्रवाह में भी प्रवेश कर सकते हैं तथा PM2.5 के लंबे समय तक संपर्क में रहने से फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ हो सकती हैं।

वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये भारत द्वारा की गई पहल:

- वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली (SAFAR)

- वायु गुणवत्ता सूचकांक

- इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिये समस्या

- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

- टर्बो हैप्पी सीडर (THS) मशी

भारत में वायु गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जा सकता है?

- मानव अधिकारों के साथ शून्य उत्सर्जन को संबद्ध किया जाए: वायु प्रदूषण को केवल एक पर्यावरणीय चुनौती के बजाय मानव अधिकार के मुद्दे के रूप में अधिक मान्यता देने की आवश्यकता है एवं इसे शुद्ध शून्य उत्सर्जन (वर्ष 2070 तक) मिशन से जोड़ा जाना चाहिये।

- संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने मानव अधिकार के रूप में स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण के अधिकार को मान्यता देने वाला एक प्रस्ताव भी पारित किया है।

- ग्रीन-ट्रांज़िशन फाइनेंस: एक वित्तीय संरचना बनाने की आवश्यकता है जो भारत में स्वच्छ वायु समाधानों के लिये निजी वित्त जुटा सके। स्वच्छ ऊर्जा और ई-गतिशीलता जैसे हरित क्षेत्र वायु गुणवत्ता में सुधार के लिये ठोस समाधान प्रदान करते हैं।

- जैव एंज़ाइम-पूसा (PUSA): पूसा नामक जैव-एंज़ाइम को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा पराली जलाने के समाधान के रूप में विकसित किया गया है।

- छिड़काव करते ही यह एंजाइम 20-25 दिनों में पराली को विघटित कर खाद में परिवर्तित करना शुरू कर देता है, जिससे मृदा और भी बेहतर हो जाती है।

- निर्माण के लिये तैयार कंक्रीट: शहरों में वायु प्रदूषकों के लिये निर्माण गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाली धूल एक प्रमुख योगदानकर्त्ता है।

- इस स्थिति से निपटने के लिये नीति आयोग ने तैयार कंक्रीट के उपयोग का सुझाव दिया है जो निर्माण गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभावों को कम कर सकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) का परिकलन करने में साधारणतया निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किनको विचार में लिया जाता है? (2016)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2 और 3 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा हाल ही में जारी किये गए संशोधित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा-निर्देशों (AQGs) के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन कीजिये। विगत 2005 के अद्यतन से ये किस प्रकार भिन्न हैं? इन संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिये भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में किन परिवर्तनों की आवश्यकता हैं? (2021) |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

शासन व्यवस्था

ब्रिटिश 'ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक एवं एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन

प्रिलिम्स के लिये:एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 मेन्स के लिये:ब्रिटिश 'ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक एवं एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में व्हाट्सएप के प्रमुख ने कहा कि व्हाट्सएप देश के प्रस्तावित ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक (OSB) का अनुपालन नहीं करेगा, जो प्रभावी रूप से एंड-टू-एंड (E2E) एन्क्रिप्शन को प्रतिबंधित करेगा।

ब्रिटिश ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक:

- OSB एक प्रस्तावित ब्रिटिश कानून है जो ऑनलाइन सुरक्षा में सुधार के लिये ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर "ड्यूटी ऑफ केयर" दायित्त्वों को लागू करेगा।

- OSB का खंड 110 नियामक को अधिकांश इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी करने का अधिकार देता है, जिसमें निजी मैसेजिंग एप भी शामिल हैं, ताकि आतंकवाद और बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार (CSEA) सामग्री की पहचान की जा सके तथा उसे हटाया जा सके।

- OSB एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को हटाने का आदेश नहीं देता है किंतु ऐसी सामग्री को चिह्नित करने के लिये मैसेजिंग एप को सभी संदेशों को स्कैन करने की आवश्यकता होगी, जिसका अर्थ है वास्तव में एन्क्रिप्शन को तोड़ना होगा।

- OSB को निजता और बोलने की आज़ादी के पैरोकारों द्वारा एक असंगत कदम के रूप में देखा जाता है जो पाबंदी एवं निगरानी की अनुमति देता है।

क्या भारत में ऐसा कोई कानून है?

- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के माध्यम से भारत सरकार ने भारत में पाँच मिलियन से अधिक उपयोगकर्त्ताओं वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्मों के लिये संदेश के "पहले प्रवर्तक की पहचान को सक्षम करना" अनिवार्य कर दिया, जिसे आमतौर पर ट्रेसेबिलिटी कहा जाता है।

- यह सभी एन्क्रिप्टेड सामग्री की स्कैनिंग और उसे चिह्नित करने के लिये नहीं है; यह सर्वप्रथम संदेश भेजने वाले वाले व्यक्ति के बारे में है जिसने किसी संदेश को भेजा है और कई बार अग्रेषित किया है।

- व्हाट्सएप ने भारतीय बाज़ार छोड़ने की धमकी नहीं दी। इसके बजाय इसने पता लगाने की आवश्यकता को लेकर भारत सरकार पर मुकदमा दायर किया।

- ऐसा इसलिये है क्योंकि भारत में 487.5 मिलियन व्हाट्सएप उपयोगकर्त्ता हैं जहाँ प्लेटफॉर्म के 22% अर्थात् 2.24 बिलियन मासिक सक्रिय उपयोगकर्त्ता हैं। भारत में व्हाट्सएप की प्रवेश दर 97% से अधिक है, जबकि यूनाइटेड किंगडम में यह लगभग 75% है।

एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन

- E2E एन्क्रिप्शन एक सुरक्षित संचार तंत्र है जो डेटा को प्रेषक के डिवाइस पर एन्क्रिप्ट करने की अनुमति देता है, यह इंटरनेट या किसी संचार चैनल पर सुरक्षित रूप से प्रेषित होता है और फिर केवल इच्छित प्राप्तकर्त्ता द्वारा डिक्रिप्ट किया जाता है।

- संदेश को केवल इच्छित प्राप्तकर्त्ता द्वारा एक विशिष्ट डिक्रिप्शन कुंजी का उपयोग करके डिक्रिप्ट किया जा सकता है जो केवल प्राप्तकर्त्ता के डिवाइस द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है।

- इसका अर्थ यह है कि कोई और व्यक्ति, यहाँ तक कि सेवा प्रदाता भी, प्रेषित किये जा रहे संदेश या डेटा की सामग्री तक नहीं पहुँच सकता है।

- E2E एन्क्रिप्शन का उपयोग हैकर्स, सरकारों या सेवा प्रदाताओं द्वारा विभिन्न संचार प्लेटफॉर्मों, जैसे- मैसेजिंग एप, ईमेल सेवाओं और फाइल-साझाकरण सेवाओं में गोपनीयता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये किया जाता है।

भारत में एन्क्रिप्शन के लिये अन्य विधायी ढाँचा:

- न्यूनतम एन्क्रिप्शन मानक:

- भारत में कोई विशिष्ट एन्क्रिप्शन कानून नहीं है। हालाँकि कई औद्योगिक नियम, जैसे कि बैंकिंग, वित्त और दूरसंचार उद्योगों को नियंत्रित करने वाले, लेन-देन की सुरक्षा में उपयोग किये जाने वाले न्यूनतम एन्क्रिप्शन मानकों की आवश्यकताओं को शामिल करते हैं।

- एन्क्रिप्शन प्रौद्योगिकियों को लेकर निषेध:

- ISP (इंटरनेट सेवा प्रदात्ता) और DoT (दूरसंचार विभाग) के बीच लाइसेंसिंग समझौते के अनुसार, उपयोगकर्त्ता पूर्व सहमति के बिना सममित कुंजी एल्गोरिदम या इसी तरह के तरीकों का उपयोग करके 40 बिट्स से बड़े एन्क्रिप्शन मानकों को नियोजित करने के लिये अधिकृत नहीं हैं।

- ऐसे कई अतिरिक्त नियम और अनुशंसाएँ हैं जो विशेष क्षेत्रों हेतु 40 बिट्स से अधिक एन्क्रिप्शन स्तर का उपयोग करते हैं।

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:

- यह संचार के इलेक्ट्रॉनिक और वायरलेस मोड को नियंत्रित करता है तथा एन्क्रिप्शन पर किसी भी ठोस प्रावधान या नीति से मुक्त है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. भारत में निम्नलिखित में से किसके लिये साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना कानूनी रूप से अनिवार्य है? (2017)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (d) व्याख्या:

अत: विकल्प (d) सही है। |

स्रोत: द हिंदू

जैव विविधता और पर्यावरण

समुद्री मत्स्यपालन का कार्बन फुटप्रिंट वैश्विक औसत से कम

प्रिलिम्स के लिये:जलवायु सुनम्य कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार (NICRA), समुद्री मत्स्यपालन से उत्सर्जन मेन्स के लिये:समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर बढ़ते कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव और इसे कम करने की पहल |

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (CMFRI) के अनुसार, भारत में समुद्री मात्स्यिकी ने वर्ष 2016 में एक किलोग्राम मछली के उत्पादन के लिये 1.32 टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) का उत्पादन किया, जो 2 टन के वैश्विक औसत से कम है।

CMFRI के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- परिचय:

- वर्ष 2011 में शुरू की गई एक शोध परियोजना, जलवायु सुनम्य कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार (NICRA) के मत्स्य घटक की समीक्षा बैठक में निष्कर्षों पर चर्चा की गई।

- निष्कर्ष:

- सक्रिय मत्स्य ग्रहण क्षेत्र में 90% से अधिक ईंधन की खपत होती है, जो एक वर्ष में 4,934 मिलियन किलोग्राम CO2 उत्सर्जन में योगदान देता है।

- समुद्री यंत्रीकृत मत्स्य ग्रहण क्षेत्र से देश का कार्बन उत्सर्जन 16.3% है, जो वैश्विक स्तर से कम है।

- जबकि जीवाश्म ईंधन के उपयोग ने मत्स्यपालन के लिये मछली की उपलब्धता में वृद्धि की है, जीवाश्म ईंधन पर मत्स्य ग्रहण क्षेत्र की निर्भरता जलवायु परिवर्तन से संबंधित चिंताओं को प्रकट करती है।

- निम्न कार्बन फुटप्रिंट के कारण:

- भारतीय समुद्री मत्स्यपालन के कार्बन फुटप्रिंट कम हैं क्योंकि ये काफी हद तक मानव शक्ति पर निर्भर हैं।

- वर्ष 1950 के दशक के अंत में भारत में मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली बड़ी नावें शुरू की गईं, लेकिन बेड़े के आकार में वृद्धि हो रही है। उनकी संख्या वर्ष 1961 के 6,708 से बढ़कर 2010 में 72,559 हो गई है।

समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर बढ़ते कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव क्या हैं?

- महासागरीय अम्लीकरण:

- जब समुद्री जल में कार्बन डाइऑक्साइड घुलता है, तो यह कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो जल के pH स्तर को कम करता है।

- इससे कई समुद्री जीवों को उनके कवच और अस्थिपंजर के निर्माण तथा उनके पोषण में चुनौती मिल सकती है, जिसका उनके अस्तित्त्व पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

- समुद्री खाद्य जाल में परिवर्तन:

- कार्बन फुटप्रिंट बढ़ने से समुद्री खाद्य-जाल का मुख्य आधार माने जाने वाले प्लैंकटन के वितरण और प्रचुरता में परिवर्तन हो सकता है।

- यह मछली, समुद्री स्तनधारियों और अन्य प्रजातियों के विकास एवं अस्तित्त्व को प्रभावित कर सकता है।

- प्रवाल विरंजन:

- प्रवाल भित्तियाँ पानी के तापमान और रासायनिक परिवर्तन के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती हैं तथा बढ़ते कार्बन फुटप्रिंट, व्यापक स्तर पर प्रवाल विरंजन का कारण बन सकते हैं।

- प्रजातियों की विविधता में परिवर्तन:

- चक्रवातों की तीव्रता में वृद्धि, समुद्र के स्तर में वृद्धि और हिंद महासागर के गर्म होने के कारण समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में नकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं।

- समुद्री प्रजातियों की विविधता में बदलाव आ रहा है। उदाहरण के लिये प्रवाल विरंजन के दौरान प्रवाल- भित्तियों से संबंधित या उन पर आश्रित मछलियों की प्रजाति का अस्तित्त्व समाप्त हो जाता है।

मत्स्यपालन क्षेत्र से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिये क्या पहलें की गई हैं?

- ग्रीन फिशिंग प्रैक्टिसेज़ को बढ़ावा देना:

- 750 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत मत्स्यपालन की स्थायी पद्धतियों को बढ़ावा देने और तटीय मछुआरों को पूरी तरह से नीली अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने के लिये एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्यपालन आधारित गांँवों का विकास किया जाएगा।

- सरकार मत्स्यपालन के क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि सौर ऊर्जा से चलने वाली नावें और पवन टर्बाइन के उपयोग को बढ़ावा दे रही है।

- वैकल्पिक आजीविका को प्रोत्साहित करना:

- सरकार अत्यधिक मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों पर दबाव को कम करने के लिये मछुआरों एवं महिलाओं हेतु वैकल्पिक आजीविका को बढ़ावा दे रही है।

- ईंधन दक्षता उपायों को अपनाना:

- सरकार ने मत्स्यन जहाज़ों में ईंधन दक्षता में सुधार के उपाय शुरू किये हैं, जैसे उच्च दक्षता प्रणोदन प्रणाली के उपयोग को अनिवार्य करना एवं निष्क्रिय समय को कम करना।

- मत्स्यन जहाज़ों की निगरानी:

- मत्स्यन की गतिविधियों की निगरानी करने और अवैध मत्स्यन को कम करने हेतु सरकार ने पोत निगरानी प्रणाली (ReALCraft: पंजीकरण और लाइसेंसिंग ऑफ फिशिंग क्राफ्ट) लागू की है।

- प्राधिकरण मत्स्यन जहाज़ों के स्थान और संचालन को ट्रैक करने हेतु प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे मत्स्यन की स्थायी प्रथाओं का पालन करते हैं।

- CMFRI पहल:

- CMFRI एक जलवायु-स्मार्ट मूल्य शृंखला विकसित कर रहा है, जो यह तय करने हेतु विज्ञान का उपयोग करेगा कि हस्तक्षेप की आवश्यकता कहाँ है।

- इसके अलावा संस्थान भारत के तटीय ज़िलों में संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने हेतु तटीय जलवायु जोखिम एटलस भी विकसित कर रहा है।

- CMFRI कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु हरित मत्स्यन के तरीकों पर काम कर रहा है। इसमें ईंधन के उपयोग को अनुकूलित करना और ईंधन की बर्बादी को कम करना शामिल है।

केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (CMFRI):

- CMFRI की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1947 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत की गई थी एवं बाद में यह वर्ष 1967 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ( Indian Council of Agricultural Research- ICAR) में शामिल हो गया।

- CMFRI कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत काम करने वाले दुनिया में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा संस्थानों का सबसे बड़ा नेटवर्क है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में ह्रास के लिये शिकार-चोरी के अलावा और क्या संभव कारण हैं? (2014)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (c) व्याख्या:

मेन्स:प्रश्न. नीली क्रांति को परिभाषित करते हुए भारत में मत्स्य पालन विकास की समस्याओं और रणनीतियों की व्याख्या कीजिये। (2018) |

स्रोत: डाउन टू अर्थ

जैव विविधता और पर्यावरण

लैंडफिल फायर एंड मिटिगेशन

प्रिलिम्स के लिये:लैंडफिल साइट्स, वायु प्रदूषण, भूजल संदूषण, जैविक उपचार। मेन्स के लिये:लैंडफिल फायर एंड मिटिगेशन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ब्रह्मपुरम के आस-पास केरल के कोच्चि लैंडफिल साइट में आग लगी है, जो इस बात का संकेत है कि भारतीय शहरों को गर्मियों में इस तरह की अन्य आपदाओं हेतु तैयार रहने की ज़रूरत है।

- लैंडफिल वे स्थान हैं जहाँ अपशिष्ट पदार्थों को जमा किया जाता है और लंबी अवधि हेतु मृदा से ढक दिया जाता है। इन साइटों को भूजल, सतह के जल और वायु से अपशिष्ट को अलग करके आसपास के पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

लैंडफिल साइट में आग लगने के कारण:

- असंसाधित अपशिष्ट:

- यह उम्मीद की जाती है कि गीले और सूखे अपशिष्ट को अलग-अलग संसाधित किया जाएगा एवं उप-उत्पादों का पुनर्नवीनीकरण किया जाएगा। लेकिन भारत के शहरों में प्रसंस्करण की दर अपशिष्ट उत्पादन की दर की तुलना में बहुत कम है, इसलिये असंसाधित अपशिष्ट खुले लैंडफिल में लंबे समय तक रहते हैं।

- भारत की नगर पालिकाएँ शहरों में उत्पन्न अपशिष्ट का 95% से अधिक एकत्र कर रही हैं, लेकिन अपशिष्ट-प्रसंस्करण की दक्षता 30-40% सर्वोत्तम है।

- यह उम्मीद की जाती है कि गीले और सूखे अपशिष्ट को अलग-अलग संसाधित किया जाएगा एवं उप-उत्पादों का पुनर्नवीनीकरण किया जाएगा। लेकिन भारत के शहरों में प्रसंस्करण की दर अपशिष्ट उत्पादन की दर की तुलना में बहुत कम है, इसलिये असंसाधित अपशिष्ट खुले लैंडफिल में लंबे समय तक रहते हैं।

- उच्च कैलोरी मान:

- खुले में फेंके जाने वाले अपशिष्ट में कम गुणवत्ता वाले प्लास्टिक, चिथड़े एवं कपड़े जैसे ज्वलनशील पदार्थ जिनका कैलोरी मान अपेक्षाकृत अधिक होता है, शामिल होते हैं।

- गर्मियों में बायोडिग्रेडेबल अंश बहुत तेज़ी से खाद में परिवर्तित होता है, जिससे लैंडफिल का तापमान 70-80 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है।

- भारतीय नगरपालिका ठोस अपशिष्ट में लगभग 60% बायोडिग्रेडेबल सामग्री, 25% गैर-बायोडिग्रेडेबल सामग्री और 15% अक्रिय सामग्री, जैसे- गाद एवं पत्थर शामिल हैं।

- उच्च तापमान + ज्वलनशील सामग्री = लैंडफिल में आग लगने का मौका। कुछ आग महीनों से चल रही है।

- उष्ण या गर्म मौसम:

- गर्म एवं शुष्क मौसम की स्थिति में अपशिष्ट पदार्थ शुष्क और अधिक ज्वलनशील हो सकते हैं, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है।

लैंडफिल फायर का प्रभाव:

- वायु प्रदूषण: लैंडफिल फायर के परिणामस्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOC) सहित अनेक हानिकारक गैसें एवं कण हवा में मिल जाते है। ये प्रदूषक श्वसन संबंधी समस्याएँ उत्पन्न करते हैं, साथ ही अस्थमा और फेफड़ों से संबंधित बीमारियों को बढ़ा सकते हैं तथा धुंध एवं अम्लीय वर्षा में योगदान दे सकते हैं।

- भूजल संदूषण: लैंडफिल फायर भूजल में ज़हरीले रसायनों और भारी धातुओं को छोड़ सकती है, जो आस-पास के जल स्रोतों को दूषित कर सकती है और संभावित रूप से जलीय पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुँचा सकती है।

- मिट्टी संदूषण: लैंडफिल फायर मिट्टी में हानिकारक रसायनों और भारी धातुओं को भी छोड़ सकती है, जो पौधे के विकास को नुकसान पहुँचा सकती है तथा फसलों को दूषित कर सकती है।

- आर्थिक प्रभाव: लैंडफिल फायर के परिणामस्वरूप स्थानीय सरकार के लिये सफाई लागत में वृद्धि हो सकती है, साथ ही आसपास के व्यवसायों और संपत्ति मालिकों को आर्थिक नुकसान भी हो सकता है।

लैंडफिल फायर को कैसे प्रबंधित किया जा सकता है?

- स्थायी समाधान:

- लैंडफिल कैपिंग और क्लोज़िग:

- मिट्टी का उपयोग कर सामग्री को पूरी तरह से ढक कर वैज्ञानिक विधियों द्वारा लैंडफिल को बंद करके।

- यह समाधान भारतीय संदर्भ में अनुपयुक्त है क्योंकि भूमि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिये पुनः नहीं किया जा सकता है।

- बंद लैंडफिल में विशिष्ट मानक संचालन प्रक्रियाएँ शामिल हैं, जिनमें मीथेन उत्सर्जन का प्रबंधन शामिल है।

- जैविक उपचार:

- जैविक उपचार के माध्यम से अपशिष्ट के ढेर को साफ करके।

- प्रदूषित स्थल को साफ करने के लिये पर्यावरण प्रदूषकों का विघटित करने और उन्हें विघटित करने के लिये जैवोपचारण स्वाभाविक रूप से या जान-बूझकर सूक्ष्मजीवों का उपयोग है।

- हालाँकि जैवोपचारण परियोजना को लागू करने में आमतौर पर दो या तीन वर्ष तक का समय लगता है, जिससे गर्मियों में लैंडफिल फायर के लिये एक अल्पकालिक समाधान की आवश्यकता होती है।

- जैविक उपचार के माध्यम से अपशिष्ट के ढेर को साफ करके।

- लैंडफिल कैपिंग और क्लोज़िग:

- तत्काल समाधान:

- पहली तत्काल कार्रवाई अपशिष्टों की प्रकृति के आधार पर साइट को ब्लॉकों में विभाजित करना है।

- प्रत्येक साइट पर ताज़ा अपशिष्ट वाले ब्लॉकों को ज्वलनशील सामग्री वाले ब्लॉकों से पृथक करना चाहिये।

- जिन ब्लॉकों को मिट्टी से ढक दिया गया है उनमें आग लगने की संभावना कम होती है, इसलिये ऐसे हिस्सों को भी अलग कर देना चाहिये।

- विभिन्न ब्लॉकों को आदर्श रूप से एक नाली या मिट्टी के बाँध का उपयोग करके अलग किया जाना चाहिये और प्रत्येक ब्लॉक को मिट्टी की एक परत से ढकना चाहिये।

- इससे एक ही लैंडफिल के भीतर फायर/आग के पूरे ब्लॉक में फैलने की संभावना कम हो जाती है।

- इसके अलावा लैंडफिल के सबसे कमज़ोर हिस्से को बहुत सारे प्लास्टिक और कपड़े से ढक देना चाहिये तथा उनके ऊपर मिट्टी डाल देनी चाहिये।

- ताज़ा अपशिष्ट ब्लॉक को बंद नहीं करना चाहिये लेकिन पानी छिड़क कर पर्याप्त नमी प्रदान की जानी चाहिये जो अपशिष्टों के ढेर को ठंडा करने में मदद करेगी।

- एक बार साइट को ब्लॉकों में विभाजित करने के बाद लैंडफिल ऑपरेटर को साइट पर एकत्रित होने वाले अपशिष्टों को वर्गीकृत करना चाहिये और मिश्रित अंशों को नामित ब्लॉकों में निपटान करना चाहिये।

- पहले से ही पृथक किये गए गैर-पुनर्नवीनीकरण योग्य और गैर-जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों को जमा होने देने के बजाय सीमेंट भट्टियों में डाल देना चाहिये।

- साइट से सूखी घास सामग्री और सूखे पेड़ों को भी तुरंत हटा देना चाहिये।

आगे की राह

- शहरों में एक संगठित अपशिष्ट-प्रसंस्करण प्रणाली सुनिश्चित की जानी चाहिये, जहांँ गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग संसाधित किया जाए तथा उनके उप-उत्पादों को उचित रूप से संभाला जाए। यही एकमात्र दीर्घकालिक एवं प्रभावी समाधान (पुनर्चक्रण, मिट्टी का संवर्द्धन आदि) है।

- इसमें नगर पालिकाओं और अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई संचालकों सहित कई हितधारकों के सहयोग की आवश्यकता होगी।

- चूँकि भारत में गर्मी समय पूर्व ही शुरू हो चुकी है, यह देखते हुए नगर पालिकाओं को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के दीर्घकालिक समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगजनी के प्रकोप को रोकने के लिये त्वरित अल्पकालिक उपायों को लागू करना चाहिये।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रारंभिक परीक्षा:प्रश्न. भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है? (2019) (a) अपशिष्ट उत्पादक को कचरे को पाँच श्रेणियों में पृथक करना होता है। उत्तर: (c) मेन्स:प्रश्न. भारी मात्रा में लगातार उत्पन्न हो रहे ठोस अपशिष्ट के निस्तारण में क्या बाधाएँ हैं? हम अपने रहने योग्य परिवेश में जमा हो रहे ज़हरीले अपशिष्ट को सुरक्षित तरीके से कैसे हटा सकते हैं? (2018) |

स्रोत: द हिंदू