भारतीय अर्थव्यवस्था

फार्मास्युटिकल उद्योग के सुदृढ़ीकरण हेतु योजना

प्रिलिम्स के लिये:फार्मास्युटिकल उद्योग के सुदृढ़ीकरण हेतु योजना, सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री। मेन्स के लिये:भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग, स्वास्थ्य, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि के लिये 500 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ फार्मास्युटिकल के सुदृढ़ीकरण हेतु योजना के लिये दिशानिर्देश जारी किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:

- योजना के तहत सामान्य सुविधाओं के निर्माण हेतु फार्मा समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

- SMEs और MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) की उत्पादन सुविधाओं को अपग्रेड करने हेतु ब्याज सबवेंशन या उनके पूंजीगत ऋणों पर पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियामक मानकों (विश्व स्वास्थ्य संगठन की ‘गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस’ या अनुसूची एम’) का पालन किया जा सके, जिससे मात्रा के साथ-साथ गुणवत्ता में वृद्धि को और सुगम बनाया जा सकेगा।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन की ‘गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस’ गुणवत्ता आश्वासन का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है, जो यह सुनिश्चित करता है कि औषधीय उत्पादों का लगातार उत्पादन और नियंत्रण उनके उपयोग हेतु उपयुक्त गुणवत्ता मानकों और उत्पाद विनिर्देश का पालन करे।

- दवाओं और सौंदर्य प्रसाधन नियमों की अनुसूची ‘एम’ भारत में फार्मास्युटिकल उद्योग के लिये ‘गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस’ संबंधी आवश्यकताओं को परिभाषित करती है।

- घटक:

- सामान्य सुविधाओं हेतु फार्मास्युटिकल उद्योग को सहायता (APICF): इसका उद्देश्य सामान्य सुविधाएँ सुनिश्चित कर उनके निरंतर विकास हेतु मौजूदा फार्मास्युटिकल क्लस्टरों की क्षमता को मज़बूत बनाना है।

- इसके तहत पाँच वर्षों में 178 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्राथमिकता के क्रम में अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं, परीक्षण प्रयोगशालाओं, अपशिष्ट उपचार संयंत्रों, लॉजिस्टिक केंद्रों और प्रशिक्षण केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामान्य सुविधाओं के निर्माण समूहों हेतु सहायता का प्रस्ताव है।

- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियामक मानकों को पूरा करने हेतु प्रमाणित उपलब्धियों वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम फार्मा उद्यमों (MSMEs) को आगे बढ़ाने के लिये फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम (PTUAS)।

- इसके तहत SMEs के लिये प्रतिवर्ष अधिकतम 5 प्रतिशत छूट पर ब्याज़ दर (एससी/एसटी के स्वामित्व और प्रबंधन वाली इकाइयों के मामले में 6 प्रतिशत) या 10 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी के माध्यम से सहायता का प्रस्ताव है।

- पाँच वर्ष की अवधि के लिये उप योजना हेतु 300 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

- फार्मास्युटिकल और मेडिकल डिवाइसेस प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम (PMPDS): इसे अध्ययन / सर्वेक्षण रिपोर्ट, जागरूकता कार्यक्रम, डेटाबेस बनाने और उद्योग को बढ़ावा देकर फार्मास्युटिकल व मेडिकल डिवाइसेज़ सेक्टर की वृद्धि और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिये शुरू किया गया है।

- पीएमपीडीएस उप-योजना के तहत फार्मास्युटिकल और मेडटेक उद्योग के बारे में ज्ञान एवं जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा।

- सामान्य सुविधाओं हेतु फार्मास्युटिकल उद्योग को सहायता (APICF): इसका उद्देश्य सामान्य सुविधाएँ सुनिश्चित कर उनके निरंतर विकास हेतु मौजूदा फार्मास्युटिकल क्लस्टरों की क्षमता को मज़बूत बनाना है।

महत्त्व:

- यह मौजूदा बुनियादी सुविधाओं को मज़बूती प्रदान करने के साथ ही फार्मा क्षेत्र में भारत को विश्व स्तर पर नए अवसर प्रदान करेगा।

- इससे न केवल गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि क्लस्टरों का सतत् विकास भी सुनिश्चित होगा।

- यह योजना देश भर में मौज़ूदा फार्मा समूहों और एमएसएमई को उनकी उत्पादकता, गुणवत्ता और स्थायित्व में सुधार के लिये आवश्यक समर्थन के संदर्भ में बढ़ती मांग को संबोधित करेगी।

फार्मा सेक्टर से संबंधित योजनाएँ:

- बल्क ड्रग पार्क योजना को बढ़ावा देना:

- सरकार का लक्ष्य देश में थोक दवाओं और उनके निर्माण लागत के लिये अन्य देशों पर निर्भरता को कम करने हेतु राज्यों के साथ साझेदारी में भारत में 3 मेगा बल्क ड्रग पार्क विकसित करना है।

- यह योजना दवाओं की निरंतर आपूर्ति और नागरिकों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में भी मदद करेगी।

- उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन’ योजना:

- पीएलआई योजना का उद्देश्य देश में क्रिटिकल की-स्टार्टिंग मैटेरियल्स (KSMs)/ड्रग इंटरमीडिएट और सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (APIs) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।

स्रोत: पी.आई.बी.

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशंस

प्रिलिम्स के लिये:परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशंस, ग्रुप ऑफ सेवन (G7), मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN), जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड (GATT), विश्व व्यापार संगठन (WTO)। मेन्स के लिये:रूस-यूक्रेन युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते, भारत के हित में देशों की नीतियों एवं राजनीति का प्रभाव। |

चर्चा में क्यों?

यूक्रेन पर युद्ध के कारण रूस को दंडित करने हेतु अमेरिका और ग्रुप ऑफ सेवन (जी 7) के अन्य सदस्य रूस के "परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशंस (PNTR)" को रद्द करेंगे।

- इस कदम से अमेरिका के लिये रूसी वस्तुओं की एक विस्तृत शृंखला पर टैरिफ लगाने का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे गहरी मंदी के कगार पर खड़ी अर्थव्यवस्था पर और अधिक दबाव बढ़ेगा।

- मंदी जो कि एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आर्थिक गिरावट को दर्शाती है, कई महीनों तक चलती है।

- G7 वर्ष 1975 में स्थापित विकसित पश्चिमी देशों (यूके, कनाडा, फ्राँस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका) का समूह है।

|

प्र.राष्ट्रों का एक वर्तमान समूह जिसे G-8 के नाम से जाना जाता है, पहले G-7 के रूप में प्रारंभ हुआ था, निम्नलिखित में से कौन-सा देश इनमें शामिल नहीं था? (2009) (a) कनाडा उत्तर: (d) |

परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशंस:

- स्थायी सामान्य व्यापार संबंध/परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशंस (PNTR) की स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका में एक विदेशी राष्ट्र के साथ मुक्त व्यापार के लिये एक कानूनी आदेश है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 1998 में इसका नाम मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) से बदलकर PNTR रख दिया गया था।

मोस्ट फेवर्ड नेशन:

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सदस्य अन्य सदस्यों के साथ समान व्यवहार करने के लिये प्रतिबद्ध हैं ताकि वे वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाने के मामले में सभी एक-दूसरे से कम टैरिफ, उच्चतम आयात तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के लिये सबसे कम व्यापार बाधाओं से लाभान्वित हो सकें।

- गैर-भेदभावपूर्ण के इस सिद्धांत को मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) के रूप में जाना जाता है।

- यह उन उपायों में से एक है जो बिना किसी भेदभाव के व्यापार सुनिश्चित करता है तथा दूसरा 'राष्ट्रीय उपचार' है।

- टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT), 1994 के अनुच्छेद 1 के तहत विश्व व्यापार संगठन के प्रत्येक सदस्य देश को अन्य सभी सदस्य देशों को एमएफएन का दर्जा देने की आवश्यकता है।

- इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे- जब सदस्य द्विपक्षीय व्यापार समझौते करते हैं या जब सदस्य विकासशील देशों को अपने बाज़ारों में विशेष पहुँच प्रदान करते हैं।

- विश्व व्यापार संगठन से बाहर के देशों जैसे- ईरान, उत्तर कोरिया, सीरिया या बेलारूस के लिये विश्व व्यापार संगठन के सदस्य वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन किये बिना अपनी इच्छानुसार कोई भी व्यापार उपाय लागू कर सकते हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एमएफएन का दर्जा (या उपचार) एक देश द्वारा दूसरे देश को प्रदान किया जाता है।

- उदाहरण के लिये भारत ने विश्व व्यापार संगठन की स्थापना यानी मारकेश समझौते के लागू होने की तारीख से पाकिस्तान सहित सभी विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों को एमएफएन का दर्जा प्रदान किया।

- इसके अनुसार एमएफएन का दर्जा प्राप्त राष्ट्रों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और न ही किसी भी अन्य राष्ट्र के साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा।

- इसके तहत किसी उत्पाद पर विशेष सहायता प्रदान करनी होगी (जैसे कि उनके उत्पादों में से एक के लिये कम सीमा शुल्क दर) तथा अन्य सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों को भी ऐसा ही करना होगा।

- MFN दर्जे को निलंबित करने के लिये कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है और यह स्पष्ट नहीं है कि क्या सदस्य ऐसा करने पर विश्व व्यापार संगठन को सूचित करने हेतु बाध्य हैं।

- वर्ष 2019 में पाकिस्तान के एक इस्लामिक समूह के आत्मघाती हमले, जिसमें 40 पुलिस वाले मारे गए थे, के बाद भारत ने पाकिस्तान के MFN दर्जे को निलंबित कर दिया था, जबकि पाकिस्तान ने कभी भी भारत को MFN का दर्जा नहीं दिया।

‘नेशनल ट्रीटमेंट’ क्या है?

|

|

प्र. निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी-कभी समाचारों में 'ऐम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स' शब्द देखने को मिलते हैं? (2016) (a) WTO मामला उत्तर: (a) |

MFN का दर्जा खोने के निहितार्थ:

- रूस के MFN दर्जे को रद्द करने से एक मज़बूत संकेत जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी रूस को किसी भी तरह से आर्थिक भागीदार नहीं मानते हैं, लेकिन यह अपने आप में व्यापार के लिये शर्तों को नहीं बदलता है।

- यह औपचारिक रूप से पश्चिमी सहयोगियों को आयात शुल्क बढ़ाने या रूसी सामानों पर कोटा लगाने या उन पर प्रतिबंध लगाने और सेवाओं को देश से बाहर प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है।

- वे रूसी बौद्धिक संपदा अधिकारों की भी अनदेखी कर सकते थे।

- MFN का दर्जा हटाने से पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूसी तेल और गैस के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी गई थी।

- इसके अलावा यूरोपीय संघ ने गैर-WTO सदस्य बेलारूस (यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस का सहयोगी) से सभी आयातों जैसे- तंबाकू, पोटाश और लकड़ी या स्टील से बने उत्पादों के लगभग 70% पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है।

|

प्र. भारत ने वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 को निम्नलिखित में से किसके दायित्वों का पालन करने के लिये अधिनियमित किया? (2020) (a) ILO उत्तर: D |

स्रोत: द हिंदू

भारतीय इतिहास

दांडी मार्च 1930

प्रिलिम्स के लिये:दांडी मार्च, महात्मा गांधी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय काॅन्ग्रेस, साबरमती, धरसाना नमक, सरोजिनी नायडू। मेन्स के लिये:भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व, सविनय अवज्ञा आंदोलन और इसका महत्त्व। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी और उन सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने अन्याय का विरोध करने और हमारे देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिये दांडी (1930) की यात्रा की।

- इससे पहले वर्ष 2021 में एक स्मारक 'दांडी मार्च' शुरू किया गया था, जिसमें अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नवसारी के दांडी तक 386 किलोमीटर की यात्रा में 81 लोगों ने हिस्सा लिया था।

विगर वर्षों के प्रश्नप्रश्न: निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? (2009) (a) होमरूल आंदोलन उत्तर: C |

दांडी मार्च के विषय में:

- दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च (Salt March) और दांडी सत्याग्रह (Dandi Satyagraha) के नाम से भी जाना जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में किया गया एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था।

- इसे 12 मार्च, 1930 से 6 अप्रैल, 1930 तक नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चलाया गया।

- गांधीजी ने 12 मार्च को साबरमती से अरब सागर (दांडी के तटीय शहर तक) तक 78 अनुयायियों के साथ 241 मील की यात्रा की, इस यात्रा का उद्देश्य गांधी और उनके समर्थकों द्वारा समुद्र के जल से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति की उल्लंघन करना था।

- दांडी की तर्ज पर भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा बंबई और कराची जैसे तटीय शहरों में नमक बनाने हेतु भीड़ का नेतृत्व किया गया।

- सविनय अवज्ञा आंदोलन संपूर्ण देश में फैल गया, जल्द ही लाखों भारतीय इसमें शामिल हो गए। ब्रिटिश अधिकारियों ने 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। 5 मई को गांधीजी के गिरफ्तार होने के बाद भी यह सत्याग्रह जारी रहा।

- कवयित्री सरोजिनी नायडू द्वारा 21 मई को बंबई से लगभग 150 मील उत्तर में धरसाना नामक स्थल पर 2,500 लोगों का नेतृत्व किया गया। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर द्वारा दर्ज की गई इस घटना ने भारत में ब्रिटिश नीति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश उत्पन्न कर दिया।

- गांधीजी को जनवरी 1931 में जेल से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन से मुलाकात की। इस मुलाकात में लंदन में भारत के भविष्य पर होने वाले गोलमेज़ सम्मेलन (Round Table Conferences) में शामिल होने तथा सत्याग्रह को समाप्त करने पर सहमति बनी।

- गांधीजी ने अगस्त 1931 में राष्ट्रवादी भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। यह बैठक निराशाजनक रही, लेकिन ब्रिटिश नेताओं ने गांधीजी को एक ऐसी ताकत के रूप में स्वीकार किया जिसे वे न तो दबा सकते थे और न ही अनदेखा कर सकते थे।

विगत वर्षों के प्रश्नप्रश्न: भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: B |

दांडी मार्च (पृष्ठभूमि):

- वर्ष 1929 की लाहौर कॉन्ग्रेस ने कॉन्ग्रेस कार्य समिति (Congress Working Committee) को करों का भुगतान न करने के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिये अधिकृत किया।

- 26 जनवरी, 1930 को "स्वतंत्रता दिवस" मनाया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशभक्ति के गीत गाए गए।

- साबरमती आश्रम में फरवरी 1930 में कॉन्ग्रेस कार्य समिति की बैठक में गांधीजी को समय और स्थान का चयन कर सविनय अवज्ञा कार्यक्रम शुरू करने के लिये अधिकृत किया गया।

- गांधीजी ने भारत के वायसराय (वर्ष 926-31) लॉर्ड इरविन को अल्टीमेटम दिया कि अगर उनकी न्यूनतम मांगों को नज़रअंदाज किया तो उनके पास सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा।

आंदोलन का प्रभाव:

- सविनय अवज्ञा आंदोलन को विभिन्न प्रांतों में अलग-अलग रूपों में शुरू किया गया, जिसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर विशेष ज़ोर दिया गया।

- पूर्वी भारत में चौकीदारी कर का भुगतान करने से इनकार कर दिया गया, जिसके अंतर्गत नो-टैक्स अभियान (No-Tax Campaign) बिहार में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ।

- जे.एन. सेनगुप्ता ने बंगाल में सरकार द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकों को खुलेआम पढ़कर सरकारी कानूनों की अवहेलना की।

- महाराष्ट्र में वन कानूनों की अवहेलना बड़े पैमाने पर की गई।

- यह आंदोलन अवध, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और असम के प्रांतों में आग की तरह फैल गया।

विगत वर्षों के प्रश्नप्रश्न: भारतीय राष्ट्रीय काॅन्ग्रेस का वर्ष 1929 का अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्त्वपूर्ण है क्योंकि (2014) (a) स्वशासन की प्राप्ति को काॅन्ग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया उत्तर: B |

महत्त्व:

- इस आंदोलन के परिणामस्वरूप भारत में ब्रिटेन से होने वाला आयात काफी गिर गया। उदाहरण के लिये ब्रिटेन से कपड़े का आयात आधा हो गया।

- यह आंदोलन पिछले आंदोलनों की तुलना में अधिक व्यापक था, जिसमें महिलाओं, किसानों, श्रमिकों, छात्रों और व्यापारियों तथा दुकानदारों जैसे शहरी तत्त्वों ने बड़े पैमाने पर भागीदारी की। अतः अब कॉन्ग्रेस ने अखिल भारतीय संगठन का स्वरूप प्राप्त कर लिया था।

- इस आंदोलन को कस्बों और देहात दोनों में गरीबों तथा अनपढ़ों से जो समर्थन हासिल हुआ, वह उल्लेखनीय था।

- इस आंदोलन में भारतीय महिलाओं की बड़ी संख्या में खुलकर भागीदारी उनके लिये वास्तव में मुक्ति का सबसे अलग अनुभव था।

- यद्यपि कॉन्ग्रेस ने वर्ष 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन इस आंदोलन ने वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया और साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष की प्रगति में महत्त्वपूर्ण चरण को चिह्नित किया।

विगत वर्षो के प्रश्नप्रश्न: "करो या मरो" का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? (2009) (a) स्वदेशी आंदोलन उत्तर: (d) |

स्रोत: पी.आई.बी.

शासन व्यवस्था

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) का 37वाँ स्थापना दिवस

प्रिलिम्स के लिये:एनसीआरबी और उसके कार्य, ई-जेल, ई-फोरेंसिक, ई-अभियोजन, ई-कोर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन। मेन्स के लिये:भारत में अपराध की स्थिति और संबंधित मुद्दे। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau-NCRB) का 37वांँ स्थापना दिवस मनाया गया।

प्रमुख बिंदु

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो:

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में:

- NCRB की स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1986 में इस उद्देश्य से की गई थी कि भारतीय पुलिस में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये पुलिस तंत्र को सूचना प्रौद्योगिकी समाधान और आपराधिक गुप्त सूचनाएँ प्रदान कर समर्थ बनाया जा सके।

- यह राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981) और गृह मंत्रालय के कार्य बल (1985) की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था।

- कार्य:

- ब्यूरो को यौन अपराधियों के राष्ट्रीय डेटाबेस (National Database of Sexual Offenders-NDSO) को बनाए रखने और इन्हें नियमित आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा करने का कार्य सौंपा गया है।

- NCRB को 'ऑनलाइन साइबर-अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' के तकनीकी और परिचालन कार्यों के प्रबंधन हेतु केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में भी नामित किया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक बाल अश्लीलता या बलात्कार/सामूहिक बलात्कार से संबंधित अपराध के सबूत के रूप में वीडियो क्लिप अपलोड कर शिकायत दर्ज कर सकता है।

- अंतर-प्रचलित आपराधिक न्याय प्रणाली परियोजना (Inter-operable Criminal Justice System-ICJS) के क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी भी NCRB को दी गई है।

- ICJS देश में आपराधिक न्याय के वितरण के लिये उपयोग की जाने वाली मुख्य आईटी प्रणाली के एकीकरण को सक्षम करने के लिये एक राष्ट्रीय मंच है।

- यह प्रणाली के पाँच स्तंभों जैसे- पुलिस (अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग और नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से), फोरेंसिक लैब के लिये ई-फोरेंसिक, न्यायालयों के लिये ई-कोर्ट, लोक अभियोजकों के लिये ई-अभियोजन और जेलों के लिये ई-जेल को एकीकृत करने का प्रयास करती है।

- भारत सरकार ने वर्ष 2026 तक लगभग 3,500 करोड़ रूपए के व्यय से ICJS (Inter-operable Criminal Justice System) के दूसरे चरण का लक्ष्य रखा है।

- प्रमुख प्रकाशन:

- क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट

- आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या

- जेल सांख्यिकी

- भारत में गुमशुदा महिलाओं और बच्चों की रिपोर्ट

भारत में अपराध की स्थिति:

- क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार:

- सांप्रदायिक दंगों में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020 में 96% की वृद्धि दर्ज की गई।

- महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध, चोरी, सेंधमारी, डकैती सहित अन्य मामलों में दर्ज मामलों की संख्या में लगभग 2 लाख की गिरावट आई है।

- वर्ष 2020 में देश में 'पर्यावरण से संबंधित अपराध' श्रेणी के मामलों में 78.1% की वृद्धि हुई।

- साइबर अपराध की दर (प्रति लाख जनसंख्या पर घटनाएँ) भी वर्ष 2019 में 3.3% से बढ़कर 2020 में 3.7% हो गई।

NCRB के कामकाज को किस प्रकार मज़बूत किया जा सकता है?

- देश में 16,390 पुलिस स्टेशनों को CCTNS से जोड़ा गया है, लेकिन कई केंद्रीय एजेंसियाँ जैसे- केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) अभी भी इससे जुड़ी नहीं हैं।

- सभी एजेंसियों को जल्द-से-जल्द CCTNS से जुड़ना चाहिये और डेटा को शत-प्रतिशत पूरा करना चाहिये।

- ICJS के चरण 2 के पूरा होने के बाद इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉक चेन, एनालिटिकल टूल्स और फिंगरप्रिंट सिस्टम का उपयोग करके अधिक-से-अधिक उपयोगी बनाया जाना चाहिये।

स्रोत: पी.आई.बी.

शासन व्यवस्था

मसौदा राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022

प्रिलिम्स के लिये:NIMER, CDSCO, PLI स्कीम, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। मेन्स के लिये:भारत के चिकित्सा उपकरण उद्योग के संबंध में चुनौतियाँ और मुद्दे। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग (डीओपी) ने चिकित्सा उपकरणों के लिये राष्ट्रीय नीति, 2022 के मसौदे हेतु एक दृष्टिकोण पत्र जारी किया है।

मसौदा नीति की मुख्य विशेषताएँ:

- मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिये वैश्विक मानकों के साथ सामंजस्य के साथ-साथ व्यापार करने में आसानी के लिये नियामक प्रक्रियाओं और एजेंसियों की बहुलता को अनुकूलित करने हेतु नियामकों को सुव्यवस्थित करना।

- निजी क्षेत्र के निवेश के साथ स्थानीय विनिर्माण परितंत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिये वित्त और वित्तीय सहायता के माध्यम से प्रतिस्पर्द्धात्मकता का निर्माण करना।

- लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार और घरेलू निर्माताओं के आकर्षण को बढ़ाने के लिये परीक्षण केंद्रों जैसी सामान्य सुविधाओं के साथ चिकित्सा उपकरण पार्क सहित सर्वश्रेष्ठ भौतिक आधार उपलब्ध कराने के लिये बुनियादी ढाँचा विकास करना।

- अकादमिक पाठ्यक्रम और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच की खाई को कम करने के लिये नवाचार एवं अनुसंधान व विकास परियोजनाओं, वैश्विक भागीदारी और प्रमुख हितधारकों के बीच संयुक्त उद्यमों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुसंधान तथा विकास और नवाचार की सुविधा प्रदान करना।

- उच्च शिक्षा स्तर पर प्रासंगिक पाठ्यक्रम सुनिश्चित करने के लिये मानव संसाधन विकास, विभिन्न हितधारकों का कौशल विकास, नवाचार मूल्य शृंखला में आवश्यक कौशल के साथ भविष्य के लिये तैयार मानव संसाधन का निर्माण करना।

- "मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" पहल के एक हिस्से के रूप में भारत को चिकित्सा उपकरणों के निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिये जागरूकता का सृजन और ब्रांड स्थापित करना।

नीति का उद्देश्य क्या है?

- यह नीति पहुँच, सामर्थ्य, सुरक्षा और गुणवत्ता के मुख्य उद्देश्यों को संबोधित करती है तथा आत्म-स्थायित्व व नवाचार पर ध्यान केंद्रित करती है।

- नीति में इस बात का अनुमान लगाया गया है कि 2047 तक, भारत

- “राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान” (NIPERs) की तर्ज पर कुछ राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईएमईआर) होंगे।

- मेडटेक (मेडिकल टेक्नोलॉजी) में 25 हाई-एंड फ्यूचरिस्टिक तकनीकों का प्रवर्तन करना।

- वैश्विक बाज़ार हिस्सेदारी के 10-12% के साथ 100-300 बिलियन अमेरिकी डॉलर आकार का एक मेडटेक उद्योग होगा।

भारत में चिकित्सा उपकरण उद्योग की स्थिति क्या है?

- परिचय:

- भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग है, विशेष रूप से सभी चिकित्सा स्थितियों, बीमारियों और विकलांगता की रोकथाम, निदान, उपचार तथा प्रबंधन के लिये।

- यह निम्नलिखित व्यापक वर्गीकरणों के साथ एक बहु-उत्पाद क्षेत्र है: (ए) इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण; (बी) प्रत्यारोपण; (सी) उपभोग्य और डिस्पोजेबल; (डी) इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स (आईवीडी) अभिकर्मकों में; और (ई) सर्जिकल उपकरण।

- वर्ष 2017 तक जब केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) द्वारा चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 तैयार किये गए थे, यह क्षेत्र काफी हद तक अनियंत्रित रहा है।

- औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत विशेष रूप से गुणवत्ता, सुरक्षा एवं प्रभावकारिता के पहलुओं पर चरणबद्ध तरीके से एमडी के व्यापक विनियमन के लिये नियम तैयार किये गए थे।

- क्षेत्र का दायरा:

- भारतीय चिकित्सा उपकरण बाज़ार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की महत्त्वपूर्ण उपस्थिति है, जिनकी बिक्री का लगभग 80% आयातित चिकित्सा उपकरणों से उत्पन्न मूल्य से है।

- भारतीय चिकित्सा उपकरण क्षेत्र का योगदान और भी प्रमुख हो गया है, क्योंकि भारत ने चिकित्सा उपकरणों व नैदानिक किट, जैसे- वेंटिलेटर, आरटी-पीसीआर किट, इन्फ्रारेड थर्मामीटर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) किट तथा एन-95 मास्क के उत्पादन के माध्यम से कोविड-19 महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का समर्थन किया है।

- भारत में चिकित्सा उपकरण उद्योग का मूल्य 5.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि 96.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भारतीय स्वास्थ्य उद्योग में लगभग 4-5% का योगदान देता है।

- भारत में चिकित्सा उपकरणों का क्षेत्र बाकी विनिर्माण उद्योग की तुलना में आकार में बहुत छोटा है, हालाँकि भारत दुनिया में चिकित्सा उपकरणों के लिये शीर्ष बीस बाज़ारों में से एक है और जापान, चीन व दक्षिण कोरिया के बाद एशिया में चौथा सबसे बड़ा बाज़ार है।

- भारत वर्तमान में 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बाज़ार के 80-90% चिकित्सा उपकरणों का आयात करता है।

- अमेरिका, जर्मनी, चीन, जापान और सिंगापुर भारत को उच्च प्रौद्योगिकी चिकित्सा उपकरणों के पाँच सबसे बड़े निर्यातक हैं।

- भारतीय चिकित्सा उपकरण बाज़ार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की महत्त्वपूर्ण उपस्थिति है, जिनकी बिक्री का लगभग 80% आयातित चिकित्सा उपकरणों से उत्पन्न मूल्य से है।

- इस क्षेत्र से संबंधित पहलें:

- चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना।

- चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देने का उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों के घरेलू निर्माण को प्रोत्साहित करना है।

- वर्ष 2014 में 'मेक इन इंडिया' अभियान के तहत चिकित्सा उपकरणों को एक ‘सनराइज़ सेक्टर’ के रूप में मान्यता दी गई है।

- जून 2021 में भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस (AiMeD) ने चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता, सुरक्षा व प्रभावकारिता का सत्यापन करने के लिये भारतीय चिकित्सा उपकरणों का प्रमाणन (ICMED) 13485 प्लस योजना शुरू की थी।

भारत के चिकित्सा उपकरण क्षेत्र से संबंधित मुद्दे:

- भारत में चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में प्रमुख चुनौतियों में पर्याप्त बुनियादी ढांँचे व रसद की कमी, केंद्रित आपूर्ति शृंखला और वित्त की उच्च लागत शामिल है।

- जबकि सरकार नियमों और कागज़ी कार्रवाई को सरल बनाने की कोशिश कर रही है। राज्य और केंद्र स्तर पर कई उच्च स्तरीय सरकारी निकाय अभी भी इस परिदृश्य की जटिलता को चिह्नित करते हैं।

- साथ ही भारत का स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च (1.35%) विश्व में सबसे कम है।

आगे की राह

- इस क्षेत्र को अपनी विविध प्रकृति, निरंतर नवाचार और भिन्नता के कारण उद्योग व हितधारकों के बीच विशेष समन्वय एवं संचार की आवश्यकता है।

- चिकित्सा उपकरण कंपनियों को भारत के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के लिये एक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना चाहिये, स्वदेशी विनिर्माण के साथ मिलकर भारत-आधारित नवाचार शुरू करने चाहिये, मेक इन इंडिया और इनोवेट इन इंडिया योजनाओं में समनवय स्थापित करना चाहिये तथा कमज़ोर घरेलू बाज़ार में निम्न से मध्यम प्रौद्योगिकी उत्पादों का उत्पादन करना चाहिये।

- चिकित्सा और तकनीकी प्रगति के साथ कौशल, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के माध्यम से भारतीय चिकित्सा उपकरण क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।

- इसका लक्ष्य चिकित्सा उपकरण उद्योग की मांग और आपूर्ति पक्षों के लिये सहयोगी नीति समर्थन के माध्यम से पहुंँच और अवसरों का विस्तार करना भी होना चाहिये।

स्रोत: पी.आई.बी.

शासन व्यवस्था

भारत में ब्लॉकचेन गेमिंग

प्रिलिम्स के लिये:ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन गेमिंग, क्रिप्टोकरेंसी, नॉन-फंजिबल टोकन (NFTs), क्रिप्टोकिट्टी। मेन्स के लिये:ब्लॉकचेन तकनीक के अनुप्रयोग, बजट 2022-2023। |

चर्चा में क्यों?

पिछले कुछ वर्षों में ब्लॉकचेन तकनीक के विशाल दायरे और क्षमता ने गेमिंग उद्योग को आकर्षित किया है। भारत में भी गेमिंग उद्योग इस विकल्प को तलाश रहे हैं।

- ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत डेटाबेस है जो सूचनाओं को संग्रहीत करता है। यह ऐसी तकनीक पर निर्भर करता है जो एक नेटवर्क में कई कंप्यूटरों पर किसी विशिष्ट जानकारी की समान प्रतियों के भंडारण की अनुमति देता है।

ब्लॉकचेन गेमिंग क्या है?

- ब्लॉकचेन गेम ऐसे ऑनलाइन वीडियो गेम हैं, जो ब्लॉकचेन तकनीक को एकीकृत करके विकसित किये गए हैं।

- इसमें ऐसे तत्त्व शामिल हैं जो क्रिप्टोग्राफी-आधारित ब्ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकियों जैसे क्रिप्टोकरेंसी या नॉन-फंजिबल टोकन (NFTs) का उपयोग करते हैं।

- इन तत्त्वों का उपयोग खिलाड़ी अन्य खिलाड़ियों के साथ खरीद, बिक्री या व्यापार के लिये करते हैं, जिसमें गेम प्रकाशक मुद्रीकरण के रूप में प्रत्येक लेन-देन पर शुल्क लेता है।

- ब्लॉकचेन गेम का उदाहरण: वर्ष 2017 में डैपर लैब्स ने ‘क्रिप्टोकिट्टी’ नामक पहला ब्लॉकचेन गेम विकसित किया था।

- इस खेल में लोग एक वर्चुअल बिल्ली (CryptoKittie) को गोद लेने और प्रजनन करने की खुशी का अनुभव कर सकते हैं, बिना घर लाने की ज़िम्मेदारी लिये।

- प्रत्येक क्रिप्टोकिट्टी एक नॉन-फंजिबल टोकन (NFTs) है।

ब्लॉकचेन गेम्स के तत्त्व:

- NFTs: यह गेम में मौजूद ऐसी आभासी संपत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो खिलाड़ियों के स्वामित्व में हो सकते हैं, जैसे कि नक्शे, कवच या भूमि आदि।

- ये NFT परिसंपत्ति टैग के रूप में कार्य करते हैं, जो गेम में मौजूद परिसंपत्तियों के स्वामित्व की पहचान करते हैं और ब्लॉकचेन पर संग्रहीत होते हैं।

- ब्लॉकचेन पर होने से खिलाड़ी को गेम की संपत्तियों के स्वामित्व का एक सुरक्षित रिकॉर्ड रखने की अनुमति मिलती है और संपत्ति को खेल से बाहर निकलने की क्षमता भी मिलती है।

- जिस तरह से गेम डिज़ाइन किये गए हैं, उसके आधार पर यह गेम की संपत्तियों को एक गेम से दूसरे गेम में स्थानांतरित करने की भी अनुमति देता है।

- साथ ही यह पारदर्शिता भी बनाए रखता है, क्योंकि स्वामित्व रिकॉर्ड स्वतंत्र रूप से किसी तीसरे पक्ष द्वारा भी सत्यापित किया जा सकता है।

- ऐसा करने पर यह गेम संपत्तियों को विपणन योग्य बनाता है और एक विकेंद्रीकृत बाज़ार का निर्माण करता है, जहाँ उन्हें लोगों द्वारा खरीदा और बेचा जा सकता है।

- क्रिप्टोकरेंसी:

- क्रिप्टोकरेंसी, जैसे कि एथेरियम ब्लॉकचेन पर आधारित टोकन का उपयोग गेम संपत्ति की खरीद के लिये किया जा सकता है।

- यह खरीदारी आमतौर पर गेमर्स को अतिरिक्त जीवन, सिक्के आदि जैसी चीजें खरीदने में सक्षम बनाती है।

विगत वर्षों के प्रश्ननिम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2018) कभी-कभी खबरों में रहे शब्द संदर्भ/विषय

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं? (a) केवल 1 और 3 उत्तर: B |

भारत में इन खेलों की वैधता

- कानूनी क्षेत्राधिकार: राज्य विधायका को भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 34 के तहत, सट्टेबाज़ी और जुए से संबंधित कानून बनाने की विशेष शक्ति दी गई है।

- भारत में खेलों के प्रकार: अधिकांश भारतीय राज्य 'कौशल के खेल' और 'मौके संबंधी खेल' के बीच कानून में अंतर के आधार पर गेमिंग को नियंत्रित करते हैं।

- खेल के प्रकार का परीक्षण: 'प्रमुख तत्त्व' परीक्षण का उपयोग यह निर्धारित करने के लिये किया जाता है कि खेल के परिणाम को निर्धारित करने में ‘मौका’ या ‘कौशल’ प्रमुख तत्त्व है या नहीं।

- इस 'प्रमुख तत्त्व' को इस बात की जाँच के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है कि किसी खिलाड़ी के बेहतर ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव, विशेषज्ञता या ध्यान जैसे कारकों का खेल के परिणाम पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं।

- अनुमत खेलों के प्रकार की स्थिति: 'अवसर आधारित खेल’ (Game Of Chance) के परिणाम पर धन या संपत्ति को दांँव पर लगाना निषिद्ध है और दोषी पक्षों को आपराधिक प्रतिबंधों के अधीन करता है।

- हालांँकि 'कौशल आधारित खेल (Game of Skill)' के परिणाम पर कोई दांँव लगाना अवैध नहीं है और इसकी अनुमति भी दी जा सकती है।

- यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि कोई भी खेल विशुद्ध रूप से 'कौशल आधारित नहीं है और लगभग सभी खेलों में अवसर का एक तत्त्व शामिल होता है।

- कॉमन गेमिंग हाउस:

- अधिकांश राज्यों में गेमिंग कानून हेतु एक अन्य अवधारणा 'कॉमन गेमिंग हाउस' का विचार है।

- एक सामान्य गेमिंग हाउस का स्वामित्व, रखरखाव या प्रभारी होना या ऐसे किसी भी सामान्य गेमिंग हाउस में गेमिंग के उद्देश्य के लिये उपस्थित होना राज्यों के गेमिंग कानूनों के संदर्भ में आमतौर पर प्रतिबंधित है।

- सामान्य गेमिंग हाउस को किसी भी घर,चारदीवारी वाले कमरे या स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें गेमिंग के उपकरण रखे जाते हैं या लाभ के लिये उपयोग किये जाते हैं।

- प्रासंगिक रूप से अदालतों ने समय-समय पर इस बात को स्पष्ट किया है कि खेल खेलने और/या सुविधाओं को बनाए रखने हेतु केवल एक अतिरिक्त शुल्क लेने को लाभ या लाभ के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

कौशल आधारित खेल और संयोग आधारित खेल में अंतर:

- कौशल आधारित खेल:

- एक "कौशल आधारित खेल" मुख्य रूप से एक अवसर के बजाय किसी खिलाड़ी की विशेषज्ञता के मानसिक या शारीरिक स्तर पर आधारित होता है।

- कौशल के खेल के सबसे महत्त्वपूर्ण लाभों में से एक यह है कि यह खिलाड़ियों को खेल में अपनी क्षमताओं का पता लगाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

- लगातार अभ्यास के माध्यम से विभिन्न रणनीतियों को सुधारने और लागू करने के तरीकों की तलाश करते हुए ये खेल खिलाड़ियों को नियमों के एक निश्चित सेट के पालन के लिये उत्साहित करते हैं।

- यह गलत है कि कौशल आधारित खेल में संयोग घटक नहीं होता है, वास्तव में ये कुछ हद तक इस पर भी निर्भर हैं। हालाँकि यह व्यक्तिगत कौशल है जो सफलता दर निर्धारित करता है।

- उदाहरण: शतरंज, कैरम, रम्मी और फैंटेसी स्पोर्ट्स को स्किल का खेल कहा जाता है।

- संयोग आधारित खेल:

- एक "संयोग आधारित खेल" मुख्य रूप से किसी भी प्रकार के यादृच्छिक कारक द्वारा निर्धारित किया जाता है।

- संयोग आधारित खेल में कौशल का उपयोग मौजूद होता है लेकिन उच्च स्तर पर संयोग ही सफलता को निर्धारित करता है।

- ताश खेलना, पासा पलटना, या यहाँ तक कि एक गिने-चुने गेंद को उठाना जैसे खेलों को संयोग आधारित खेल के रूप में देखा जाता है।

- यह ध्यान देने योग्य है कि यहाँ के खिलाड़ियों का परिणाम पर नियंत्रण नहीं होता है। उदाहरण: ब्लैकजैक।

वर्तमान ढांँचे में ब्लॉकचेन गेमिंग:

- चूंँकि ब्लॉकचेन केवल अंतर्निहित तकनीक है, इसलिये भारत में इसका कोई स्पष्ट नियमन नहीं है।

- यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि अधिकांश गेमिंग कानूनों को इंटरनेट युग से पहले लागू किया गया था, इसलिये केवल भौतिक रूप में परिसर में होने वाली गेमिंग गतिविधियों के विनियमन पर विचार किया जाना चाहिये।

- हालाँकि जैसा कि वर्तमान कानून के अनुसार, अधिकांश भारतीय राज्यों में कानूनी रूप से उपलब्ध कराने के लिये प्रत्येक ब्लॉकचेन गेम को पहले 'कौशल आधारित खेल' के रूप में पास करना होगा, जो 'अवसर/संयोग आधारित खेल’ के विरुद्ध है।

- यह भी ध्यान रखना प्रासंगिक है कि पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वीडियो गेम की 'कौशल आधारित खेल' होने की धारणा को खारिज कर दिया है।

- यह माना गया कि इन खेलों के परिणामों में खेल की मशीनों के साथ छेड़छाड़ करके हेर-फेर किया जा सकता है।

- इसलिये खिलाड़ियों का कौशल खेल का प्रमुख कारक नहीं हो सकता।

- चूँकि ब्लॉकचेन गेम के डेवलपर्स और पब्लिशर्स ऐसे गेम की पेशकश के लिये राजस्व / शुल्क अर्जित करने की संभावना रखते हैं, अतः यह सवाल उठता है कि क्या उन्हें भारतीय कानून के तहत सामान्य ‘गेमिंग हाउस’ द्वारा निभाई गई भूमिका के समान भूमिका निभाने के रूप में देखा जा सकता है।

- इसके अलावा ब्लॉकचेन गेम की वैधता क्रिप्टोकरेंसी की वैधता पर निर्भर करती है।

- बजट 2022-23 में घोषणा की गई है कि किसी भी 'आभासी डिजिटल संपत्ति' (जिसमें क्रिप्टोकरेंसी और अपूरणीय टोकन शामिल हैं) के हस्तांतरण से होने वाली आय 30% की दर से आयकर के अधीन होगी।

- इस प्रकार की नीतिगत घोषणाओं को अपने मूल्य निर्धारण मॉडल को डिज़ाइन करते समय ब्लॉकचेन गेम के पब्लिशर्स द्वारा सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होगी।

ब्लॉकचेन गेम के लिये बौद्धिक संपदा सुरक्षा:

- पेटेंट: पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3 (के) के अनुसार, कंप्यूटर प्रोग्राम स्वयं आविष्कार नहीं हैं और इसलिये पेटेंट नहीं किया जा सकता है।

- हालाँकि पूर्व की न्यायिक घोषणाओं ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी आविष्कार का तकनीकी योगदान या तकनीकी प्रभाव है और यह केवल एक कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, तो यह पेटेंट योग्य होगा।

- इस प्रकार एक ब्लॉकचेन गेम के लिये एक पेटेंट की मांग की जा सकती है, यदि यह नवीनता की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसमें एक आविष्कारशील कदम और औद्योगिक अनुप्रयोग शामिल है।

- ट्रेडमार्क: किसी विशेष वस्तु या सेवा के स्रोत को निर्धारित करने के लिये एक ट्रेडमार्क का उपयोग पहचान चिह्न के रूप में किया जाता है और ब्रांड की सद्भावना व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिये प्राप्त किया जाता है।

- ब्लॉकचेन गेम या एनएफटी में कोई भी विशिष्ट चिह्न जो उपभोक्ताओं को उस विशेष गेम या एनएफटी के स्रोत की पहचान करने की अनुमति देता है, ट्रेडमार्क हो सकता है।

- कॉपीराइट: भारत में कलात्मक कार्य, संगीत कार्य, सिनेमैटोग्राफिक फिल्में, नाटकीय कार्य, ध्वनि रिकॉर्डिंग और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कॉपीराइट कानून के तहत संरक्षित होने में सक्षम हैं।

- यद्यपि कॉपीराइट अधिनियम में कोई विशेष प्रावधान नहीं है जो वीडियो गेम से संबंधित है, वीडियो गेम की कॉपीराइट सुरक्षा 'मल्टीमीडिया उत्पादों' की श्रेणी के तहत मांगी जा सकती है।

आगे की राह

- ऑनलाइन गेम के लिये ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग गेम डेवलपर्स, पब्लिशर्स और खिलाड़ियों के लिये लाभदायक होने की संभावना है।

- हालाँकि उनके विकास की कुंजी विनियमन है जो यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय क्षेत्र में इस तरह के खेलों की पेशकश की अनुमति है और यह बौद्धिक संपदा अधिकारों के रूप में सुरक्षा भी प्रदान करता है।

- अन्य चिंताओं, जैसे कि गोपनीयता और साइबर सुरक्षा, के साथ-साथ ब्लॉकचेन गेम पर वित्तीय नियम कैसे लागू होंगे, को भी संबोधित करने की आवश्यकता होगी।

विगत वर्षों के प्रश्नप्रश्न: "ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (d) |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

सामाजिक न्याय

WHO द्वारा गर्भपात संबंधित देखभाल पर नए दिशा-निर्देश

प्रिलिम्स के लिये:गर्भपात, विश्व स्वास्थ्य संगठन, टेलीमेडिसिन। मेन्स के लिये:महिलाओं से संबंधित मुद्दे, स्वास्थ्य, मानव संसाधन, महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, गर्भपात पर डब्ल्यूएचओ के दिशा-निर्देश, भारत में गर्भपात संबंधी नीतियांँ। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ( World Health Organization- WHO) द्वारा गर्भपात से संबंधित देखभाल पर नए दिशा-निर्देश प्रस्तुत किये गए हैं। WHO द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि इन नियमों से सालाना 25 मिलियन से अधिक असुरक्षित गर्भपात को रोका जा सकेगा।

- नए दिशा-निर्देशों में प्राथमिक देखभाल स्तर पर कई सिफारिशें शामिल हैं जो महिलाओं और लड़कियों को प्रदान की जाने वाली गर्भपात देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करती हैं।

- नए दिशा-निर्देश इच्छुक देशों को गर्भनिरोधक, परिवार नियोजन और गर्भपात सेवाओं से संबंधित राष्ट्रीय नीतियों व कार्यक्रमों को लागू करने तथा मज़बूत करने में मदद करेंगे, जिससे उन्हें महिलाओं व लड़कियों की देखभाल के उच्चतम मानक प्रदान करने में मदद मिलेगी।

गर्भपात की वैश्विक स्थिति:

- विश्व स्तर पर सुरक्षित गर्भपात प्रदान करने में विफलता के कारण वार्षिक रूप से 13,865 से 38,940 महिलाओं की जान जाती है।

- विकासशील देश 97 प्रतिशत असुरक्षित गर्भपात का भार वहन करते हैं।

- असुरक्षित गर्भपात का अनुपात भी कम प्रतिबंधात्मक कानूनों वाले देशों की तुलना में अत्यधिक प्रतिबंधात्मक गर्भपात कानूनों वाले देशों में काफी अधिक है।

- आधे से अधिक (53.8%) असुरक्षित गर्भपात एशिया में होते हैं, जिनमें से अधिकांश दक्षिण और मध्य एशिया में होते हैं। अफ्रीका में एक-चौथाई (24.8%) मुख्य रूप से पूर्वी व पश्चिमी अफ्रीका में तथा पाँचवांँ हिस्सा (19.5%) लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन में होता है।

- गर्भपात देखभाल के लिये सबसे अधिक कानूनी प्रतिबंधों वाले निम्न-आय वाले देशों में गर्भपात की दर सबसे अधिक थी।

- प्रक्रिया पर कानूनी प्रतिबंध वाले देशों में गर्भपात की संख्या में 12% की वृद्धि हुई, जबकि उन देशों में गर्भपात की संख्या में थोड़ी गिरावट आई जहाँ गर्भपात व्यापक रूप से कानूनी है।

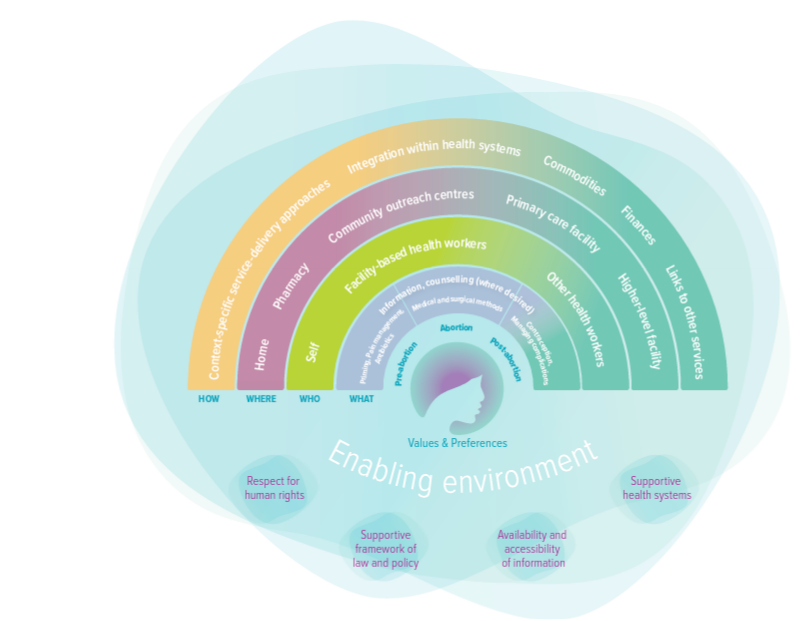

डब्ल्यूएचओ द्वारा नए दिशा-निर्देश:

- टास्क शेयरिंग:

- इनमें स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं की एक विस्तृत शृंखला द्वारा कार्य साझा करना शामिल है; चिकित्सा गर्भपात गोलियों तक पहुँच सुनिश्चित करना, जिसका अर्थ है कि अधिक महिलाएँ सुरक्षित गर्भपात सेवाएँ प्राप्त कर सकती हैं और यह सुनिश्चित करना कि देखभाल के बारे में सटीक जानकारी उन सभी को उपलब्ध है जिन्हें इसकी आवश्यकता है।

टेली मेडिसिन:

- इसमें टेली मेडिसिन के उपयोग की सिफारिशें भी शामिल हैं, जिसने कोविड-19 महामारी के दौरान गर्भपात और परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुँच में मदद की।

- राजनीतिक बाधाओं को दूर करना:

- यह सुरक्षित गर्भपात के लिये चिकित्सकीय रूप से अनावश्यक राजनीतिक बाधाओं को दूर करने की भी सिफारिश करता है, जैसे कि अपराधीकरण, अनुरोधित गर्भपात करने से पहले अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि, गर्भपात के लिये तृतीय-पक्ष प्राधिकरण, प्रतिबंध जिस पर स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता गर्भपात सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं।

- इस तरह की बाधाएँ उपचार तक पहुँचने में गंभीर देरी का कारण बन सकती हैं और महिलाओं एवं लड़कियों को असुरक्षित गर्भपात, कलंक व स्वास्थ्य जटिलताओं के जोखिम में डाल सकती हैं, जबकि शिक्षा तथा उनकी काम करने की क्षमता में भी बाधाएँ बढ़ रही हैं।

- गर्भपात तक पहुँच को प्रतिबंधित करने से गर्भपात की संख्या कम नहीं होती है। वास्तव में प्रतिबंध महिलाओं और लड़कियों को असुरक्षित प्रथाओं में धकेलने की अधिक संभावना रखते हैं।

- सक्षम वातावरण प्रदान करना:

- देखभाल तक उनकी पहुँच को आकार देने और उनके स्वास्थ्य परिणामों को प्रभावित करने में एक व्यक्ति का परिवेश महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- एक सक्षम वातावरण गुणवत्तापूर्ण व्यापक गर्भपात देखभाल का आधार है।

- गर्भपात देखभाल के लिये एक सक्षम वातावरण के तीन आधार हैं:

- कानून और नीति के सहायक ढाँचे सहित मानवाधिकारों का सम्मान।

- सूचना की उपलब्धता और पहुँच।

- सहायक, सार्वभौमिक रूप से सुलभ, सस्ती और अच्छी तरह से काम करने वाली स्वास्थ्य प्रणाली।

सुरक्षित गर्भपात हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के RMNCH+A (प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य) कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं में महिलाओं को सुरक्षित व व्यापक गर्भपात देखभाल सेवाएँ प्रदान करती है।

- सुरक्षित गर्भपात तकनीकों में गर्भपात के बाद देखभाल को बढ़ावा देने के लिये चिकित्सा अधिकारियों और सहायक नर्स मिडवाइफ कार्यकर्त्ताओं, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (आशा) तथा अन्य पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण, सुरक्षित गर्भपात के लिये गोपनीय परामर्श प्रदान करना।

- गुणवत्तापूर्ण व्यापक गर्भपात देखभाल सेवाएँ प्रदान करने के लिये निजी और गैर-सरकारी संगठन (NGOs) क्षेत्र की सुविधाओं का प्रमाणन।

- गर्भावस्था का शीघ्र पता लगाने के लिये उप-केंद्रों को गर्भावस्था जाँच किट की आपूर्ति।

- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) संशोधन अधिनियम, 2021 व्यापक देखभाल हेतु सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये चिकित्सीय, मानवीय और सामाजिक आधार पर सुरक्षित एवं कानूनी गर्भपात सेवाओं तक पहुँच का विस्तार करता है।

आगे की राह

- कानूनी और सुरक्षित गर्भपात तक पहुँच यौन व प्रजनन समानता का एक अभिन्न आयाम है, यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है, इसे लोकतंत्र पर समकालीन बहस में एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व के रूप में देखा जाना चाहिये, जो सभी प्रकार के भेदभाव से घृणा करने वाला न्यायपूर्ण समाज प्रदान करना चाहता है।

- सुरक्षित गर्भपात का अधिकार महिलाओं के शारीरिक अखंडता, जीवन के अधिकार और समानता के अधिकार का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है, इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

सामाजिक न्याय

बहिनी योजना

प्रिलिम्स के लिये:बहिनी योजना, मासिक धर्म स्वच्छता योजना, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम मेन्स के लिये:भारत में मासिक धर्म स्वास्थ्य की स्थिति, महिलाओं से संबंधित मुद्दे |

चर्चा में क्यों?

सिक्किम सरकार मुफ्त सैनिटरी पैड प्रदान करने हेतु वेंडिंग मशीन स्थापित करने के लिये एक योजना (बहिनी) की घोषणा करने को तैयार है।

- यह पहली बार है जब किसी राज्य सरकार ने कक्षा 9-12 में पढ़ने वाली सभी लड़कियों को इस प्रकार के कार्यक्रम के तहत कवर करने का निर्णय लिया है।

योजना का उद्देश्य क्या है?

- इसका उद्देश्य "माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को मुफ्त व सुरक्षित सैनिटरी पैड तक 100% पहुँच" प्रदान करना है।

- इसका उद्देश्य स्कूलों से लड़कियों की ड्रॉपआउट को रोकना और मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी है।

- यह योजना सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा 2018 में शुरू किये गए एक प्रयोग पर आधारित है, जहाँ कुछ स्कूलों में वेंडिंग मशीनें लगाई गई थीं।

- सुलभ इंटरनेशनल भारत आधारित एक सामाजिक सेवा संगठन है जो शिक्षा के माध्यम से मानव अधिकारों, पर्यावरण स्वच्छता, ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों, अपशिष्ट प्रबंधन और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिये काम करता है।

भारत में मासिक धर्म की स्थिति क्या है?

- डेटा:

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-4) 2015-16 के अनुसार, भारत में 355 मिलियन से अधिक मासिक धर्म वाली महिलाएंँ हैं।

- हालाँकि केवल 36% महिलाओं द्वारा स्थानीय या व्यावसायिक रूप से उत्पादित सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करने की सूचना मिली थी।

- मासिक धर्म के दौरान इन उत्पादों का उपयोग करने वाली महिलाओं के प्रतिशत में देश भर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, विशेष रूप से दमन और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली, पश्चिम बंगाल व बिहार में, जैसा कि हाल ही में जारी एनएफएचएस-5 के पहले चरण में अनुमान लगाया गया था।

- इसके बावजूद भारत में मासिक धर्म स्वास्थ्य एक कम प्राथमिकता वाला मुद्दा बना हुआ है, जो वर्जनाओं, शर्म, गलत सूचनाओं वस्वच्छता सुविधाओं तथा मासिक धर्म उत्पादों तक खराब पहुँच का कारण प्रभावित है।

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-4) 2015-16 के अनुसार, भारत में 355 मिलियन से अधिक मासिक धर्म वाली महिलाएंँ हैं।

- मुद्दे:

- सामाजिक प्रतिबंध:

- मासिक धर्म के दौरान सामाजिक प्रतिबंध महिलाओं के स्वास्थ्य, समानता और निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।

- कई उपाख्यानों से पता चलता है कि महिलाओं और लड़कियों को अलग-थलग रखा जाता है, उन्हें धार्मिक स्थानों या रसोई में प्रवेश करने, बाहर खेलने या यहाँ तक कि मासिक धर्म के दौरान स्कूलों में जाने की अनुमति नहीं होती है।

- मासिक धर्म के दौरान सामाजिक प्रतिबंध महिलाओं के स्वास्थ्य, समानता और निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।

- स्कूल ड्राप-आउट:

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना के तहत वर्ष 2018-19 में किये गए एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि कक्षा VI-VIII में नामांकित कुल लड़कियों में से एक-चौथाई से अधिक जल्दी स्कूल छोड़ देती हैं।

- शिक्षा तक असंगत पहुँच:

- मासिक धर्म स्वास्थ्य पर शिक्षा तक असंगत पहुँच के कारण युवा लड़कियों के लिये मासिक धर्म का अनुभव और भी कठिन है।

- कार्यबल में कम भागीदारी:

- कई नियोक्ता मासिक धर्म वाली महिलाओं को एक समस्या के रूप में देखते हैं, क्योंकि वे मासिक धर्म को काम में अक्षमता और कार्यबल में कम भागीदारी के साथ जोड़ते हैं।

- उत्पादकता के नुकसान के डर से मासिक धर्म वाली महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता दिखाने वाले कॉर्पोरेट कार्यस्थलों के वास्तविक उदाहरण हैं।

- कई नियोक्ता मासिक धर्म वाली महिलाओं को एक समस्या के रूप में देखते हैं, क्योंकि वे मासिक धर्म को काम में अक्षमता और कार्यबल में कम भागीदारी के साथ जोड़ते हैं।

- सामाजिक प्रतिबंध:

- संबंधित पहलें:

- केंद्र सरकार:

- वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश पेश किये थे।

- मासिक धर्म स्वच्छता योजना (2011) और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (2014 में), 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिये शुरू किये गए हैं।

- सरकार ने 6,000 जन औषधि केंद्रों के माध्यम से 1 रुपए में 5 करोड़ से अधिक ब्रांड के सैनिटरी पैड वितरित किये हैं।

- राज्य सरकार:

- केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और केरल राज्य सरकारों ने स्कूलों में सैनिटरी पैड वितरित करने के कार्यक्रम भी शुरू किये हैं।

- बिहार सरकार किशोरी स्वास्थ्य योजना के तहत किशोरियों को सैनिटरी पैड खरीदने के लिये 300 रुपए प्रदान करती है।

- केंद्र सरकार:

मासिक धर्म स्वच्छता योजना

- मासिक धर्म स्वच्छता योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं:

- किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना।

- ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरियों के लिये उच्च गुणवत्ता वाले सैनिटरी नैपकिन तक पहुँच और उपयोग में वृद्धि करना।

- पर्यावरण के अनुकूल तरीके से सैनिटरी नैपकिन का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करना।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम:

- RKSK का प्रमुख उद्देश्य है:

- यौन और प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार।

- मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि।

- चोटों और हिंसा की रोकथाम।

- पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना।

आगे की राह

- समय की आवश्यकता एक ऐसी रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना है जो सरकार में प्रमुख विभागों- स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला व बाल विकास एवं ग्रामीण विकास को एक साथ लाती हो तथा मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के प्रति जवाबदेही में सुधार करती हो।

- आगे की राह एक समुदाय-आधारित दृष्टिकोण में निहित है जिसमें स्थानीय प्रभावकों और निर्णय निर्माताओं को इस मुद्दे के लिये संवेदनशील माना जाता है तथा पुरुषों व महिलाओं दोनों पर लक्षित व्यवहार परिवर्तन अभियान मिथकों और गलत धारणाओं को दूर करने के उद्देश्य से तैनात किये जाते हैं।

- इस तरह के अभियान चलाने और ग्रामीण व अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों के लिये किफायती मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों तक पहुंँच बढ़ाने हेतु सार्वजनिक-निजी सहयोग सुनिश्चित करने का भी एक बड़ा अवसर है।

- यह कार्य प्रमुख सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों, स्कूलों और कॉलेजों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के आंँगनवाड़ी केंद्रों या चाइल्डकेयर केंद्रों पर सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों की स्थापना के माध्यम से किया जा सकता है।

- यह स्वीकार करना आवश्यक है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि मानवाधिकार का मामला है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

रूस ने ‘इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन’ से समर्थन वापस लिया

प्रिलिम्स के लिये:इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS), स्पेसएक्स का ड्रैगन मॉड्यूल, बोइंग का स्टारलाइनर। मेन्स के लिये:रूस-यूक्रेन युद्ध, भारत के हितों पर देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किये जाने के बाद अमेरिका ने रूस पर प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिये हैं।

- इसके बाद रूसी अंतरिक्ष एजेंसी राॅसकाॅसमाॅस ने घोषणा की है कि वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) के रूसी खंड में संयुक्त प्रयोगों पर स्टेट कॉरपोरेशन जर्मनी के साथ सहयोग नहीं करेगा।

ISS को बनाए रखने में रूस की भूमिका:

- ISS को पाँच अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों- अमेरिका के नासा, रूस के राॅसकाॅसमाॅस, जापान के JAXA, कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों के सहयोग से बनाया गया है।

- प्रत्येक एजेंसी की एक विशिष्ट भूमिका होती है और ISS के रखरखाव में एक हिस्सा होता है। खर्च एवं प्रयास दोनों के मामले में यह कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसका समर्थन कोई एक देश कर सकता है।

- सहयोग में रूस का हिस्सा ISS की कक्षा में कोर्स सुधार हेतु उत्तरदायी मॉड्यूल है।

- इसके अलावा रूस की सहभागिता यह सुनिश्चित करती है कि अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा को वर्ष में लगभग 11 बार अंतरिक्ष मलबे से दूर रखने के लिये सही स्थिति में लाया जाए।

- यह अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी और ISS तक पहुँचाने में सहायता करता है।

विगत वर्षों के प्रश्न“यह प्रयोग तीन ऐसे अंतरिक्षयानों को साथ समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे जिसमें प्रत्येक भुजा एक मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेज़र चमक रहीं होंगी। कथित प्रयोग किसे संदर्भित करता है? (a) वॉयेजर-2 उत्तर: (d) |

रूस द्वारा समर्थन वापस लेने का प्रभाव:

- अपने भारी वज़न और खिंचाव के कारण आईएसएस पृथ्वी से लगभग 250 मील की ऊँचाई पर अपनी कक्षा से हट सकता है।

- इसे समय-समय पर अपनी मूल गति की रेखा तक भेजना पड़ता है।

- रूस के आईएसएस सहयोग अंतरिक्षयान से हटने से यह प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

- इसका मतलब है कि आईएसएस समुद्र में या जमीन पर गिर सकता है।

- आईएसएस शायद किसी देश पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, लेकिन रूस पर गिरने की इसकी संभावना कम है। आईएसएस की कक्षा ज़्यादातर रूसी क्षेत्र में स्थित नहीं है।

- आईएसएस के गिरने से भूमध्य रेखा के करीब वाले क्षेत्रों के लिये अधिक जोखिम होता है लेकिन यह केवल एक संभावना है, क्योंकि यह आगे भी बढ़ सकता है या अंतरिक्ष में ही विघटित हो सकता है।

- इस मामले में ISS में उपस्थित लोगों को वापस लाया जाएगा एवं मॉड्यूल को अलग किया जा सकता है जिससे यह बहुत छोटा हो जाएगा, इससे यह सुनिश्चित होगा कि यह पृथ्वी पर गिरने से पहले विघटित हो जाए।

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS):

- ISS इतिहास की सबसे जटिल अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग परियोजना है तथा मानव द्वारा अंतरिक्ष में शुरू की गई सबसे बड़ी संरचना है।

- यह उच्च उपग्रहीय उड़ान, नई प्रौद्योगिकियों के लिये एक प्रयोगशाला और खगोलीय, पर्यावरण तथा भूवैज्ञानिक अनुसंधान हेतु एक अवलोकन मंच है।

- यह बाह्य अंतरिक्ष में स्थायी स्थान के रूप में भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण हेतु एक मील के पत्थर के रूप में कार्य करता है।

- अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से 400 किलोमीटर की औसत ऊंँचाई पर उड़ान भरता है जो लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हर 90 मिनट में ग्लोब का चक्कर लगाता है।

- एक दिन में स्टेशन पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने के लिये जितनी दूरी तय करता है वह वापस आने के लिये भी उतनी ही दूरी तय करता है।

- अंतरिक्ष स्टेशन चमकीले ग्रह शुक्र के समान रात के समय आकाश में एक चमकदार चलती रोशनी के रूप में दिखाई देता है।

- इसे रात के समय आकाश पर्यवेक्षकों द्वारा दूरबीन के बिना भी पृथ्वी से देखा जा सकता है जो जानते हैं कि इसे कब और कहाँ देखा जा सकता है।

- 15 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली पांँच अलग-अलग अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा 100 बिलियन अमेरिकी डाॅलर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण किया गया और वे आज भी इसका संचालन कर रही है।

- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को विभिन्न पार्टों में ले जाया जाता है और धीरे-धीरे संपूर्ण कक्षा का निर्माण किया जाता है।

- इसमें मॉड्यूल और कनेक्टिंग नोड्स होते हैं जिनमें निवास योग्य क्वार्टर और प्रयोगशालाएँ होती हैं, साथ ही बाहरी ट्रस जो संरचनात्मक सहायता प्रदान करते हैं तथा सौर पैनल विद्युत प्रदान करते हैं।

- पहला मॉड्यूल, रूस का ज़रया (Zarya ) मॉड्यूल, वर्ष 1998 में लॉन्च किया गया था।

- पहले अंतरिक्ष स्टेशन के चालक दल तीन व्यक्ति दल थे, हालाँकि कोलंबिया शटल आपदा के बाद चालक दल का आकार अस्थायी रूप से दो व्यक्ति वाली टीम में कर दिया गया था।

- वर्ष 2009 में अंतरिक्ष स्टेशन अपने पूर्ण छह व्यक्ति चालक दल के आकार तक पहुँच गया क्योंकि नए मॉड्यूल, प्रयोगशालाओं और सुविधाओं में वृद्धि की गई थी।

- वर्तमान योजनाओं के संचालन करने की समय-सीमा वर्ष 2020 थी जिसको नासा द्वारा वर्ष 2024 तक विस्तार का अनुरोध किया है।

क्या रूस के लिये कोई विकल्प हैं?

- अभी दो संभावनाएँ हैं। स्पेसएक्स का ड्रैगन मॉड्यूल और बोइंग का स्टारलाइनर ISS के साथ डॉक कर सकता है।

- जब तक स्पेसएक्स का ड्रैगन अंतरिक्षयान नहीं आया, तब तक रूसी अंतरिक्षयान ISS तक आवागमन का एकमात्र तरीका था।

विगत वर्षों के प्रश्न:प्रश्न: 'विकसित लेज़र इंटरफेरोमीटर' अंतरिक्ष एंटीना (eLISA)' परियोजना का उद्देश्य क्या है? (2017) (a) न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिये उत्तर: (b) |