भारतीय अर्थव्यवस्था

डॉलर-रुपया स्वैप

प्रिलिम्स के लिये:डॉलर-रुपया स्वैप नीलामी, तरलता प्रबंधन पहल, मुद्रास्फीति, भुगतान संतुलन (बीओपी) संकट, सीमांत स्थायी सुविधा, स्थायी जमा सुविधा, मौद्रिक नीति। मेन्स के लिये:मौद्रिक नीति। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपनी तरलता प्रबंधन पहल के हिस्से के रूप में 5 बिलियन डॉलर-रुपए की स्वैप नीलामी आयोजित की। इस कदम से डॉलर का प्रवाह मज़बूत होगा और वित्तीय प्रणाली से रुपए की निकासी होगी।

- इससे महंँगाई कम होगी और रुपए में मजबूती आएगी।

|

भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग आधारित मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से किसके कारण/वृद्धि हो सकती है? (2021) 1. इक्स्पैन्सनरी पालिसी नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2 और 4 उत्तर: (a) |

डॉलर-रुपया स्वैप नीलामी:

- यह एक विदेशी मुद्रा उपकरण (Forex Tool) है जिससे केंद्रीय बैंक अपनी मुद्रा का उपयोग दूसरी मुद्रा या इसके विपरीत खरीद के लिये करता है।

- डॉलर-रुपया खरीद / बिक्री स्वैप: केंद्रीय बैंक भारतीय रुपए (INR) के बदले बैंकों से डॉलर (अमेरिकी डॉलर या USD) खरीदता है और तुरंत बाद की तारीख में डॉलर बेचने का वादा करने वाले बैंकों के साथ एक विपरीत (रुपए को बकना) सौदा करता है।

- जब केंद्रीय बैंक द्वारा डॉलर की बिक्री की जाती है तो समान मात्रा में रुपए की निकासी होती है, इस प्रकार सिस्टम में रुपए की तरलता को कम होती है।

- इन स्वैप परिचालनों (Swap Operations) में कोई विनिमय दर या अन्य बाज़ार जोखिम नहीं होते हैं क्योंकि लेन-देन की शर्तें अग्रिम रूप से निर्धारित की जाती हैं।

RBI की योजना:

- RBI ने बैंकों को 5.135 बिलियन अमेरिकी डाॅलर बेचे और साथ ही स्वैप निपटान अवधि के अंत में डॉलर को वापस खरीदने के लिये सहमति प्रदान की है।

- यहाँ आशय यह है कि केंद्रीय बैंक विक्रेता से डॉलर प्राप्त करता है तथा दो वर्ष की अवधि के लिये संभव न्यूनतम प्रीमियम वसूल करता है।

- तद्नुसार नीलामी की निचली सीमा पर बोली लगाने वाले बैंक नीलामी में सफल होते हैं।

- डॉलर की दर 75 रुपए मानकर सिस्टम की तरलता 37,500 करोड़ रुपए कम हो जाएगी।

विगत वर्षों के प्रश्नप्रश्न. अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है? (2015) (a) वस्तुओं और सेवाओं उत्तर: (c) |

आरबीआई अब इसका सहारा क्यों ले रहा है?

- सिस्टम में अधिशेष तरलता 7.5 लाख करोड़ रुपए आँकी गई है, जिसे मुद्रास्फीति को संतुलित रखने के लिये रोकने की ज़रूरत है।

- आमतौर पर केंद्रीय बैंक रेपो रेट बढ़ाने या नकद आरक्षित अनुपात (CRR) बढ़ाने जैसे पारंपरिक साधनों का सहारा लेता है लेकिन इसका अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

- यह नकारात्मक प्रभाव मौद्रिक नीति के अधूरे रूप में देखा जा सकता है।

- इसलिये आरबीआई द्वारा पिछले वर्ष एक अलग टूलकिट- वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑक्शन (Variable Rate Reverse Repo Auction-VRRR) का इस्तेमाल किया गया।

- हालाँकि हाल ही में VRRR नीलामियों को बैंकों द्वारा कम कर दिया था, क्योंकि नकदी बाज़ार ने तत्काल और बेहतर प्रतिफल की पेशकश की जिससे RBI को विदेशी मुद्रा नीलामी जैसे दीर्घकालिक तरलता समायोजन उपकरण पर विचार करने के लिये मजबूर होना पड़ा।

स्वैप का प्रभाव:

- तरलता को कम करना: प्रमुख रूप से तरलता प्रभावित होगी जो वर्तमान में औसतन लगभग 7.6 लाख करोड़ रुपए घटेगी।

- भारतीय रुपए के मूल्यह्रास की जाँच: बाज़ार में डॉलर के प्रवाह से रुपए को मज़बूती मिलेगी जो पहले ही अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 77 के स्तर पर पहुँच चुका है।

- मुद्रास्फीति पर नियंत्रण: जब मुद्रास्फीति में वृद्धि का खतरा होता है तो आरबीआई आमतौर पर सिस्टम में तरलता को कम कर देता है। निम्नलिखित कारकों के कारण मुद्रास्फीति बढ़ना तय है:

- तेल की कीमतों में वृद्धि: रूस-यूक्रेन युद्ध के मद्देनज़र कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से आने वाले दिनों में मुद्रास्फीति बढ़ना तय है।

- संस्थागत निवेश का बहिर्वाह: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारत से धन निकाल रहे हैं। उन्होंने मार्च 2022 में अब तक भारतीय शेयरों से 34,000 करोड़ रुपए निकाल लिये हैं, जिसका रुपए पर गंभीर दबाव पड़ा है।

चलनिधि प्रबंधन पहल क्या है?

- केंद्रीय बैंक की ‘तरलता प्रबंधन’ पहल को कुछ विशिष्ट फ्रेमवर्क, उपकरणों के समूह और विशेष रूप से उन नियमों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे केंद्रीय बैंक द्वारा बैंक रिज़र्व की मात्रा को नियंत्रित कर कीमतों (यानी अल्पकालिक ब्याज दरों) को नियंत्रित करने हेतु किया जाता है, जिसका अल्पकालिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना होता है।

- बैंक रिज़र्व का आशय उस न्यूनतम राशि से हैं, जो वित्तीय संस्थानों के पास होनी अनिवार्य है।

- ‘तरलता प्रबंधन’ पहल रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति में उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है, जो बैंकों को पुनर्खरीद समझौतों (रेपो) के माध्यम से ऋण लेने या बैंकों को रिवर्स रेपो समझौतों के माध्यम से रिज़र्व बैंक को ऋण देने की अनुमति देता है।

- इस फ्रेमवर्क के तहत विभिन्न उपकरण हैं:

विगत वर्षों के प्रश्नप्रश्न: यदि भारतीय रिज़र्व बैंक एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाने का निर्णय लेता है, तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? (2020) 1. वैधानिक तरलता अनुपात में कटौती और अनुकूलन नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

शासन व्यवस्था

खान और खनिज अधिनियम, 1957 में संशोधन

प्रिलिम्स के लिये:खान और खनिज अधिनियम 1957, भारत में कोयला। मेन्स के लिये:संशोधन का महत्त्व, MMDR अधिनियम। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने धातुओं के पोटाश, पन्ना और प्लैटिनम समूह सहित कुछ खनिजों की रॉयल्टी दरों को निर्दिष्ट करने के लिये खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

- MMDR अधिनियम, 1957 भारत में खनन क्षेत्र को नियंत्रित करता है, साथ ही खनन कार्यों के लिये खनन पट्टे प्राप्त करने एवं देने की आवश्यकता को निर्दिष्ट करता है।

भूमिका:

- देश की खनिज संपदा के आवंटन में पारदर्शिता और गैर-भेदभाव सुनिश्चित करने के लिये नीलामी के माध्यम से खनिज रियायतें देने की नई व्यवस्था की शुरुआत करने हेतु वर्ष 2015 में अधिनियम में संशोधन किया गया था।

- खनिज क्षेत्र को गति देने के लिये वर्ष 2021 में अधिनियम में संशोधन किया गया। सुधारों के तहत सरकार ने खनिज ब्लॉकों की नीलामी, उत्पादन में वृद्धि, देश में व्यापार करने में आसानी तथा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में खनिज उत्पादन के योगदान को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित किया है।

- सुधारों में सांविधिक आवश्यकताओं, कैप्टिव खानों से संबंधित अंतिम उपयोग प्रतिबंधों को हटाने, कैप्टिव और गैर-कैप्टिव खानों के बीच विभाजन, खनिज-रियायतों की नीलामी एवं हस्तांतरण, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET), राष्ट्रीय खनिज सूचकांक (NMI), निजी क्षेत्र को शामिल करना आदि से संबंधित प्रावधान हैं।

- खान मंत्रालय ने खनिजों की खोज का कार्य बढ़ाने के लिये भी कदम उठाए हैं, जिससे नीलामी हेतु अधिक ब्लॉक की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है।

- न केवल लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर जैसे पारंपरिक खनिजों के लिये बल्कि पृथ्वी के अंदर स्थित खनिजों, उर्वरक खनिजों, संवेदनशील खनिजों के आयात के लिये भी अन्वेषण गतिविधियों में वृद्धि हुई है।

- पिछले 4-5 वर्षों में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने अन्वेषण के क्षेत्र में कार्य किया और राज्यों को रिपोर्ट सौंपी है।

विगत वर्षों के प्रश्ननिम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिये: (2020) 1. बेंटोनाइट उपर्युक्त में से कौन-सा/से खनिज आधिकारिक तौर पर भारत में नामित है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) |

खनिज रियायत:

- तीन प्रकार की खनिज रियायतें हैं, जैसे- टोही परमिट (RP), पूर्वेक्षण लाइसेंस (PL) और खनन पट्टा (ML)।

- RP क्षेत्रीय, हवाई, भूभौतिकीय या भू-रासायनिक सर्वेक्षण और भूवैज्ञानिक मानचित्रण के माध्यम से एक खनिज के प्रारंभिक पूर्वेक्षण के लिये प्रदान किया जाता है।

- PL खनिज जमा की खोज, पता लगाने या साबित करने के उद्देश्य से संचालन के लिये दिया जाता है।

- ML किसी भी खनिज के संचालन हेतु दिया जाता है।

विगत वर्षों के प्रश्नभारत के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2010) खनिज 90% प्राकृतिक स्रोत

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सुमेलित है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) |

स्वीकृति से संबंधित प्रमुख बिंदु:

- अनुमोदन से ग्लूकोनाइट, पोटाश, एमराल्ड, प्लेटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स, अंडालूसाइट और मोलिब्डेनम के संबंध में खनिज ब्लॉकों की नीलामी सुनिश्चित होगी जिससे मूल्यवान विदेशी मुद्रा भंडार की बचत करने वाले इन खनिजों के आयात में कमी आएगी।

- ग्लूकोनाइट और पोटाश का उपयोग कृषि में उर्वरक के रूप में किया जाता है। धातुओं के प्लेटिनम समूह और अंडालूसाइट और मोलिब्डेनम उद्योगों में उपयोग किये जाने वाले उच्च मूल्य वाले खनिज हैं।

- खान मंत्रालय ने खदानों की नीलामी में बेहतर भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये रॉयल्टी की उचित दरों का प्रस्ताव किया है।

- रॉयल्टी एक ऐसा शुल्क है जो स्थानीय, राज्य या संघीय सरकारों द्वारा किसी खदान में उत्पादित खनिजों की मात्रा या खदान से बेचे गए खनिजों से प्राप्त राजस्व या लाभ पर लगाया जाता है।

- खान मंत्रालय इन खनिज ब्लॉकों की नीलामी को सक्षम करने के लिये आवश्यक खनिजों के औसत बिक्री मूल्य (ASP) की गणना हेतु एक पद्धति प्रदान करेगा।

- अंडालूसाइट, सिलीमैनाइट और कायनाइट, जो कि पॉलीमॉर्फ खनिज हैं, के लिये रॉयल्टी की दर समान स्तर पर रखी जाती है।

- पॉलीमॉर्फ एक ही रासायनिक संरचना वाले ऐसे खनिज होते हैं, जिनकी क्रिस्टल संरचनाएँ अलग होती हैं।

- इस अनुमोदन से खनन क्षेत्र के साथ-साथ विनिर्माण क्षेत्र में सशक्तीकरण के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी, जो समाज के एक बड़े वर्ग के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

- इस मंज़ूरी से देश में पहली बार ग्लूकोनाइट, पोटाश, एमराल्ड, प्लेटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स, अंडालूसाइट और मोलिब्डेनम के खनिज ब्लॉकों की नीलामी सुनिश्चित होगी।

विगत वर्षों के प्रश्न:भारत में ज़िला खनिज फाउंडेशन का/के क्या उद्देश्य है/हैं? (2016)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) |

भारत में खनिजों का नियमन:

- खनिजों का स्वामित्व:

- राज्य की सीमा के भीतर स्थित खनिजों का स्वामित्व संबंधित राज्य सरकार के पास हैं।

- ‘ज़िला खनिज फाउंडेशन’ भारत में राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना के माध्यम से स्थापित वैधानिक निकाय हैं। वे खान एवं खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1957 से अपनी कानूनी स्थिति प्राप्त करते हैं।

- ‘ज़िला खनिज फाउंडेशन’ का उद्देश्य खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से काम करना है।

- प्रादेशिक जल या भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर समुद्र के नीचे के खनिजों पर केंद्र सरकार का स्वामित्त्व है।

- ‘इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी’ (ISA) वह संगठन है, जिसके माध्यम से UNCLOS के सदस्य समग्र मानव जाति के लाभ हेतु क्षेत्र में सभी खनिज-संसाधन-संबंधित गतिविधियों का आयोजन एवं नियंत्रण करते हैं।

- राज्य की सीमा के भीतर स्थित खनिजों का स्वामित्व संबंधित राज्य सरकार के पास हैं।

- खनिज रियायतें प्रदान करना:

- राज्य सरकारें खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 तथा खनिज रियायत नियम, 1960 के प्रावधानों के तहत राज्य की सीमा के भीतर स्थित सभी खनिजों के लिये खनिज रियायतें प्रदान करती हैं।

- हालांँकि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट खनिजों के लिये केंद्र सरकार का अनुमोदन आवश्यक है। अनुसूची I में कोयला और लिग्नाइट जैसे खनिज तथा यूरेनियम और थोरियम युक्त "दुर्लभ मृदा" समूह के खनिज शामिल हैं।

- इसके अलावा केंद्र सरकार समय-समय पर कुछ खनिजों को 'लघु' खनिजों के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके लिये आवेदन प्राप्त करने और अनुदान देने की प्रक्रियाओं पर निर्णय लेने की पूर्ण शक्तियांँ केंद्र के पास है।

- रियायतें, रॉयल्टी की दरें तय करना, निर्धारित किराया और आदेशों को संशोधित करने की शक्ति केवल राज्य सरकार के पास है।

- लघु खनिजों के उदाहरणों में भवन निर्माण में प्रयोग होने वाले पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी व रेत शामिल हैं।

विगत वर्षों के प्रश्न:प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: B |

स्रोत: पी.आई.बी.

भूगोल

तापी-पार-नर्मदा लिंक परियोजना

प्रिलिम्स के लिये:तापी-पार-नर्मदा लिंक परियोजना, केन-बेतवा। मेन्स के लिये:नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम और संबंधित चुनौतियाँ, जल संसाधन। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कुछ आदिवासियों ने पार-तापी-नर्मदा नदी लिंक परियोजना के खिलाफ विरोध तेज़ कर दिया है, जिसका उल्लेख वित्त मंत्री के बजट भाषण (2022-23) में किया गया था।

पृष्ठभूमि:

- इन परियोजनाओं को वर्ष 2010 में मंज़ूरी दी गई थी, जब केंद्र सरकार, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।

- वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि राज्यों के बीच सहमति के बाद पाँच नदी जोड़ो परियोजनाएँ शुरू की जाएंगी।

- ये परियोजनाएँ हैं- दमनगंगा-पिंजाल, पार-तापी-नर्मदा, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार और पेन्नार-कावेरी।

- केन-बेतवा नदी को आपस में जोड़ने की सरकार की परियोजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत पहली परियोजना है।

- नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट (NRLP) जिसे औपचारिक रूप से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के रूप में जाना जाता है, का उद्देश्य देश की ‘जल अधिशेष' वाली नदी घाटियों (जहाँ बाढ़ की स्थिति रहती है) से जल की ‘कमी’ वाली नदी घाटियों (जहाँ जल के अभाव या सूखे की स्थिति रहती है) को जोड़ना है ताकि अधिशेष क्षेत्रों से अतिरिक्त जल को कम जल वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा सके।

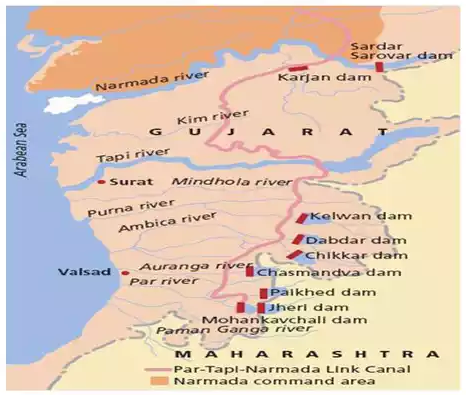

पार-तापी-नर्मदा नदी लिंक परियोजना:

- पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना पश्चिमी घाट के जल अधिशेष क्षेत्रों से सौराष्ट्र और कच्छ (गुजरात) के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी स्थानांतरित करने का प्रस्ताव करती है।

- इस लिंक परियोजना में उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में प्रस्तावित सात जलाशय शामिल हैं।

- सात प्रस्तावित जलाशयों का जल 395 किमी. लंबी नहर के माध्यम से संचालित सरदार सरोवर परियोजना (नर्मदा पर) से छोटे रास्ते के क्षेत्रों की सिंचाई करते हुए लिया जाएगा।

- योजना में प्रस्तावित सात बाँध झेरी, मोहनकवचली, पाइखेड़, चसमांडवा, चिक्कर, डाबदार और केलवान हैं।

- इससे सरदार सरोवर का पानी बचेगा जिसका उपयोग सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में सिंचाई के लिये किया जाएगा।

- इस लिंक में मुख्य रूप से सात बाँधों तीन डायवर्ज़न वियर, दो सुरंगों, 395 किमी. लंबी नहर, 6 बिजली घरों और कई क्रॉस-ड्रेनेज कार्यों के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

परियोजना के लाभ:

- सिंचाई लाभ प्रदान करने के अलावा यह परियोजना चार बाँध स्थलों पर स्थापित बिजलीघरों के माध्यम से 93.00 MkWh जलविद्युत उत्पन्न करेगी।

- जलाशयों से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को बाढ़ से राहत भी मिलेगी।

नर्मदा नदी के बारे में:

- नर्मदा प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह उत्तर में विंध्य श्रेणी तथा दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है।

- इसका उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाल श्रेणी से होता है।

- इसके अपवाह क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश में तथा इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात में है।

- जबलपुर (मध्य प्रदेश) के निकट यह नदी ‘धुँआधार प्रपात' का निर्माण करती है।

- नर्मदा नदी के मुहाने में कई द्वीप हैं जिनमें से अलियाबेट सबसे बड़ा है।

- प्रमुख सहायक नदियाँ: हिरन, ओरसंग, बरना तथा कोलार आदि।

- इंदिरा सागर, सरदार सरोवर आदि इस नदी के बेसिन में स्थित में प्रमुख जल-विद्युत परियोजनाएँ हैं।

तापी/ताप्ती नदी:

- पश्चिम की ओर बहने वाली एक अन्य महत्त्वपूर्ण नदी मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले के सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है।

- यह नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है।

- इसका बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को कवर करता है।

पार नदी:

- यह गुजरात में बहने वाली एक नदी है जिसका उद्गम नासिक,महाराष्ट्र के वडपाड़ा गांँव के पास होता है।

- यह अरब सागर में गिरती है।

विगत वर्षों के प्रश्न:हाल ही में निम्नलिखित में से किन नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य शुरू किया गया है? (2016) (a) कावेरी और तुंगभद्रा उत्तर: (b) |

नदी जोड़ो परियोजना (ILR):

- उद्देश्य:

- देश की ‘जल अधिशेष' वाली नदी घाटियों (जहाँ बाढ़ की स्थिति रहती है) से जल की ‘कमी’ वाली नदी घाटियों (जहाँ जल के अभाव या सूखे की स्थिति रहती है) को जोड़ना है ताकि अधिशेष क्षेत्रों से अतिरिक्त जल को जल की कमी वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा सके।

- आवश्यकता:

- क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना: भारत मानसून की वर्षा पर निर्भर है जो अनियमित होने के साथ-साथ क्षेत्रीय स्तर पर असंतुलित भी है। नदियों को आपस में जोड़ने से अतिरिक्त वर्षा और समुद्र में नदी के जल प्रवाह की मात्रा में कमी आएगी।

- कृषि सिंचाई: इंटरलिंकिंग द्वारा अतिरिक्त जल को न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करके न्यून वर्षा आधारित भारतीय कृषि क्षेत्रों में सिंचाई संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

- जल संकट को कम करना: यह सूखे और बाढ़ के प्रभाव को कुछ हद तक कम करने में मदद कर सकती है।

- अन्य लाभ: इससे जलविद्युत उत्पादन, वर्ष भर नेविगेशन, रोज़गार सृजन, सूखे जंगलों और भूमि के रूप में पारिस्थितिक लाभ की भरपाई होगी।

- चुनौतियाँ:

- पर्यावरणीय लागत: परियोजना से नदियों की प्राकृतिक पारिस्थितिकी में बाधा उत्पन्न होने का खतरा है।

- जलवायु परिवर्तन: इंटरलिंकिंग सिस्टम में जल अधिशेष' बेसिन (जहाँ जल की मात्रा अधिक है) से जल की कमी वाले 'बेसिन' में जल का हस्तांतरण किया जाता है।

- यदि जलवायु परिवर्तन के कारण किसी भी प्रणाली की मूल स्थिति में व्यवधान उत्पन्न होता है तो इसकी अवधारणा निरर्थक हो जाती है।

- आर्थिक लागत: अनुमान है कि नदियों को आपस में जोड़ने से सरकार पर व्यापक वित्तीय बोझ पड़ेगा।

- सामाजिक-आर्थिक प्रभाव: यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 15000 किमी. तक फैले नहरों के नेटवर्क से लगभग 5.5 मिलियन लोग विस्थापित होंगे, इनमें ज़्यादातर आदिवासी और किसान वर्ग प्रभावित होंगे।

आगे की राह

- भारत को पानी की एक-एक बूँद को संरक्षित करने, अपव्यय को कम करने, संसाधनों के समान वितरण के साथ ही भूजल को बढ़ाने की ज़रूरत है।

- स्थानीय समाधान (जैसे बेहतर सिंचाई पद्धति) और वाटरशेड प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।

- सरकार को वैकल्पिक रूप से राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना (NWP) पर विचार करना चाहिये, जो नदी के पानी के बँटवारे को लेकर राज्यों के बीच संघर्ष को समाप्त कर सकता है, क्योंकि यह सिर्फ अतिरिक्त बाढ़ के पानी का उपयोग करता है जो बिना दोहन के समुद्र में चला जाता है।

|

विगत वर्षों प्रश्न नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य बड़ी प्रायद्वीपीय नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, क्यों? (2013)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (a) |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

कृषि

फसलों की ई-खरीद

प्रिलिम्स के लिये:मेरी फसल-मेरा ब्योरा ई-खरीद, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), ई-नाम पोर्टल, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) मेन्स के लिये:कृषि विपणन, कृषि में प्रौद्योगिकी की भूमिका |

चर्चा में क्यों?

हरियाणा सरकार ने ‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा ई-खरीद’ पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से हरियाणा भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 14 फसलों की खरीद की जाती है।

- इन फसलों में गेहूँ, सरसों, जौ, चना, धान, मक्का, बाजरा, कपास, सूरजमुखी, मूँग, मूँगफली, अरहर, उड़द और तिल शामिल हैं।

- यह पोर्टल खेती में सुधार और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करने के साधन के रूप में डिजिटल शासन (ई-शासन) को तेज़ी से अपनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।

विगत वर्षों के प्रश्नप्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: D |

पोर्टल से संबंधित मुख्य बिंदु:

- पोर्टल को कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र शुरू किया गया था।

- दो वर्ष से भी कम समय में राज्य के कुल किसानों में से 8.71 लाख या 80% से अधिक ने रबी सीज़न में पोर्टल पर पंजीकरण कराया।

- पोर्टल का उद्देश्य ऑनलाइन बिक्री की सुविधा प्रदान करना है, जिसके तहत राज्य की 81 मंडियों को ‘ई-नाम’ (इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार) पोर्टल से जोड़ा गया है।

- ‘ई-नाम’ प्लेटफॉर्म एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल प्रदान करता है, जो कृषि उत्पादों के लिये एक एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार बनाने हेतु मौजूदा APMC (कृषि उपज बाज़ार कमोडिटीज़) मंडियों को एक नेटवर्क में एक साथ लाता है।

फसलों की खरीद:

- उद्देश्य: खाद्यान्न खरीद की सरकार की नीति का व्यापक उद्देश्य किसानों के लिये MSP सुनिश्चित करना और कमज़ोर वर्गों को सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

- यह प्रभावी बाज़ार हस्तक्षेप को भी सुनिश्चित करता है ताकि कीमतों को नियंत्रण में रखने के साथ ही देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके।

- मूल्य समर्थन के तहत खरीद मुख्य रूप से किसानों को उनकी उपज के लिये लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु की जाती है जो बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है।

- नोडल एजेंसी: भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार की नोडल केंद्रीय एजेंसी है जो अन्य राज्य एजेंसियों के साथ मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूंँ और धान की खरीद करती है।

- भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्रीय पूल के लिये राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा मोटे अनाज की खरीद की जाती है।

- CACP की भूमिका: प्रत्येक रबी/खरीफ की फसल के मौसम के दौरान फसल से पहले, भारत सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिश के आधार पर खरीद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा करती है।

- राज्य सरकारों की भूमिका: खाद्यान्नों की खरीद की सुविधा के लिये FCI और विभिन्न राज्य एजेंसियों ने राज्य सरकार के परामर्श से विभिन्न मंडियों में बड़ी संख्या में खरीद केंद्र स्थापित किये हैं।

विगत वर्षों के प्रश्न:प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन से कारक/नीतियाँ हाल के दिनों में भारत में चावल की कीमत को प्रभावित कर रही है? (2020) 1. न्यूनतम समर्थन मूल्य नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2 और 4 उत्तर: (d) |

ई-मंडी किसानों की मदद कैसे करेगी?

- बिचौलियों का एकाधिकार: मौजूदा बुनियादी ढाँचे के साथ कृषि उपज केवल निकटतम कृषि बाज़ार तक पहुँचती है जो कि एपीएमसी (कृषि उपज बाज़ार वस्तु) के अधिकार क्षेत्र में है।

- यात्रा, पैकिंग और उपज की छँटाई का खर्च उठाने के बाद किसान स्थानीय मंडियों में पहुँचते हैं और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को बेचने की प्रतीक्षा करते हैं।

- किसानों को छँटाई, ग्रेडिंग और अन्य आवश्यक कृषि प्रक्रियाओं के लिये स्थानीय एजेंटों पर निर्भर रहना पड़ता है, इस प्रकार उन बिचौलियों पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं जो हमेशा भरोसेमंद या ईमानदार नहीं होते हैं।

- किसानों के हितों के लिये हानिकारक: यह अघोषित एकाधिकार जो अस्तित्व में है, वस्तु की वृद्धि और कृषि मूल्य शृंखला के मुक्त प्रवाह को प्रभावित रहा है, यह स्थानीय किसानों तथा उनकी आजीविका के लिये भी हानिकारक है।

विगत वर्षों के प्रश्नप्रश्न: 'राष्ट्रीय कृषि बाज़ार' योजना को लागू करने के क्या लाभ हैं? (2017)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (c) |

प्रौद्योगिकी कृषि की मदद कर कैसे सकती है?

- आधुनिक प्रौद्योगिकी की तैनाती: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, क्लाइमेट-स्मार्ट एडवाइज़री, जियो-टैगिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी तकनीकों का उपयोग करते हुए आधुनिक तकनीक व डिजिटल मशीनरी की शुरुआत के साथ पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र में निवेशकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है।

- हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिये भारत के विभिन्न शहरों और कस्बों में 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है।

- किसानों को लाभ: डिजिटल मंडियाँ किसानों को थोक व्यापारियों और अन्य स्थानीय व्यापारियों के साथ सीधे बातचीत करने में सक्षम बना रही हैं, इस प्रक्रिया में शामिल बिचौलियों को समाप्त कर रही हैं, जो उनके आंदोलन और फसल के प्रकार, किस्म और मूल्य बिंदु को चुनने की स्वतंत्रता में बाधा डालते हैं।

विगत वर्षों के प्रश्नप्रश्न: गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) अनुमोदित किया जाता है- (2015) (a) आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा उत्तर: (a) |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत और कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को फिर से शुरू करेंगे

प्रिलिम्स के लिये:अंतरिम व्यापार समझौता, मुक्त व्यापार समझौता। मेन्स के लिये:भारत-कनाडा मुक्त व्यापार समझौते का महत्त्व। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और कनाडा ने व्यापार और निवेश पर पाँचवीं मंत्रिस्तरीय वार्ता (MDTI) आयोजित की, जहाँ मंत्रियों ने भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) हेतु वार्ता को औपचारिक रूप से फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की और एक अंतरिम समझौते या प्रारंभिक प्रगतिशील व्यापार समझौते पर भी विचार किया।

- इससे पूर्व भारत और ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की थी कि वे मार्च 2022 में एक अंतरिम व्यापार समझौता और उसके 12-18 माह बाद एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA) करने को तैयार हैं।

प्रमुख बिंदु

- अंतरिम समझौते में वस्तुओं, सेवाओं, उत्पत्ति के नियमों, स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी उपायों, व्यापार हेतु तकनीकी बाधाओं और विवाद निपटान में उच्च स्तरीय प्रतिबद्धताएँ शामिल होंगी तथा पारस्परिक रूप से सहमत किसी भी अन्य क्षेत्रों को भी शामिल किया जा सकता है।

- दोनों पक्षों ने फार्मास्यूटिकल्स और महत्त्वपूर्ण एवं दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के साथ-साथ पर्यटन, शहरी बुनियादी ढाँचे, नवीकरणीय ऊर्जा एवं खनन जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर ज़ोर दिया।

- दोनों देश दालों में कीट जोखिम प्रबंधन के लिये कनाडा द्वारा लागू प्रणाली को मान्यता देने और भारतीय कृषि वस्तुओं जैसे- स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न और केला आदि के लिये बाज़ार पहुँच के संबंध में गहन कार्य करने पर सहमत हुए।

- कनाडा भारतीय जैविक निर्यात उत्पादों की सुविधा के लिये APEDA (कृषि एवं और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) को ‘अनुरूपता सत्यापन निकाय’ (CVB) की मान्यता दिये जाने के अनुरोध की शीघ्र जाँच करने पर भी सहमत हुआ।

- CVB एक ऐसा संगठन के रूप में होता है, जिसने कनाडाई खाद्य निरीक्षण एजेंसी के साथ-साथ कनाडाई खाद्य निरीक्षण एजेंसी अधिनियम की उप-धारा 14(1) के तहत प्रमाणन निकायों का आकलन करने, मान्यता के लिये अनुशंसा और निगरानी करने के लिये एक समझौता किया है।

- मंत्रियों ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में लचीली आपूर्ति शृंखला स्थापित करने के महत्त्व को स्वीकार किया और इस क्षेत्र में सहयोग पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

अंतरिम व्यापार समझौता:

- किसी मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से पहले दो देशों या व्यापारिक ब्लॉकों के बीच कुछ वस्तुओं के व्यापार पर टैरिफ को उदार बनाने हेतु एक अंतरिम व्यापार समझौता (Interim Trade Agreement- ITA) अथवा ‘अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट’ (Early Harvest Trade Agreement) का उपयोग किया जाता है।

- अंतरिम समझौते पर सरकार का ज़ोर रणनीतिक दृष्टिकोण से प्रेरित हो सकता है ताकि न्यूनतम प्रतिबद्धताओं के साथ एक बेहतर समझौता संपन्न किया जा सके और विवादास्पद मुद्दों को बाद में हल करने का अवसर हो।

- ‘अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट’ जो पूर्ण पैमाने पर FTA में नहीं होते हैं, इन्हें अन्य देशों से कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य हैं।

- पूरे सौदे पर एक साथ बातचीत करना अक्सर फायदेमंद होता है, क्योंकि ‘अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट’ एक पक्ष के लिये एफटीए की दिशा में काम करने हेतु प्रोत्साहन को कम कर सकता है।

व्यापक आर्थिक सहयोग तथा भागीदारी समझौता (CEPA):

- यह एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें सेवाओं एवं निवेश के संबंध में व्यापार और आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों पर बातचीत करना शामिल है।

- यह व्यापार सुविधा और सीमा शुल्क सहयोग, प्रतिस्पर्द्धा तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे क्षेत्रों पर बातचीत किये जाने पर भी विचार कर सकता है।

- साझेदारी या सहयोग समझौते मुक्त व्यापार समझौतों की तुलना में अधिक व्यापक हैं।

- CEPA व्यापार के नियामक पहलू को भी देखता है और नियामक मुद्दों को कवर करने वाले एक समझौते को शामिल करता है।

- भारत ने दक्षिण कोरिया और जापान के साथ CEPA पर हस्ताक्षर किये हैं।

कनाडा के साथ भारत के वर्तमान व्यापार संबंध:

- भारत, कनाडा का 11वांँ सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार (Export Market) है और कुल मिलाकर 12वांँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है।

- वर्ष 2020-21 में भारत द्वारा कनाडा को 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया, जबकि वर्ष 2019-20 में यह 2.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वर्ष 2020-21 में भारत द्वारा कनाडा से 2.68 बिलियन अमेरिकी डाॅलर का आयात किया गया,जबकि वर्ष 2019-20 में यह 3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

- भारत में कनाडा की वाणिज्यिक प्राथमिकताएंँ भारत के नीतिगत उद्देश्यों और उन क्षेत्रों पर लक्षित हैं जहांँ कनाडा को तुलनात्मक लाभ प्राप्त है। इन प्राथमिकताओं में शामिल हैं:

- पारंपरिक और परमाणु ऊर्जा के निर्यात में वृद्धि के साथ-साथ स्वच्छ व नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत की ऊर्जा सुरक्षा महत्त्वाकांक्षाओं का समर्थन करना।

- वित्तपोषण, उपकरण, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से भारत को इसकी पर्याप्त शहरी एवं परिवहन बुनियादी ढांँचे की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करना।

- कनाडा और भारतीय शैक्षिक एवं तकनीकी कौशल संस्थानों के बीच अधिक सहयोग के माध्यम से उन्नत शिक्षा व कौशल प्रशिक्षण।

- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिये वाणिज्यिक अनुसंधान एवं विकास।

- भारत की खाद्य सुरक्षा ज़रूरतों को पूरा करने हेतु खाद्य उत्पादों और उर्वरकों के निर्यात में वृद्धि।