भारतीय अर्थव्यवस्था

चरागाह भूमि एवं पशुपालन

प्रिलिम्स के लिये:संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय डेटा, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिये संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCCD), भूमि क्षरण। मेन्स के लिये:संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के आँकड़े, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (UN Convention on Combating Desertification- UNCCD) की रिपोर्ट में चरागाहों एवं चरवाहों के बारे में कहा गया है कि भारत में लाखों चरवाहों को उनके अधिकारों की बेहतर मान्यता और बाज़ारों तक पहुँच की आवश्यकता है।

नोट:

- चरागाह भूमि: चरागाह भूमि या रेंजलैंड विशाल प्राकृतिक परिदृश्य हैं जिनका उपयोग मुख्य रूप से पशुधन और वन्य जीवन को चराने के लिये किया जाता है। इनमें घास, झाड़ियाँ और खुले छत्र (Canopy) वाले पेड़ बहुतायत में होते हैं।

- चरवाहे या पशुचारक: पशुचारक वे लोग हैं जो प्राकृतिक चरागाहों पर पशुधन पालते हैं। वे अक्सर खानाबदोश या अर्ध-खानाबदोश जीवन शैली जीते हैं, अपने झुंडों को मौसम के अनुसार ताज़े चरागाहों और जल स्रोतों तक पहुँचने के लिये ले जाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (UNCCD):

- इसकी स्थापना वर्ष 1994 में पर्यावरण और विकास को सतत् भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाले एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के रूप में की गई थी।

- यह विशेष रूप से शुष्क, अर्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिन्हें शुष्क भूमि के रूप में जाना जाता है, जहाँ कुछ संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र और लोग पाए जा सकते हैं।

- अभिसमय के 197 पक्ष शुष्क भूमि पर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, भूमि एवं मृदा की उत्पादकता को बनाए रखने और बहाल करने तथा सूखे के प्रभावों को कम करने के लिये मिलकर कार्य करते हैं।

- UNCCD भूमि, जलवायु और जैवविविधता की परस्पर जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिये अन्य दो रियो अभिसमयों के साथ काम करता है:

- जैवविविधता पर सम्मेलन (Convention on Biological Diversity- CBD)

- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन (United Nations Framework Convention on Climate Change- UNFCCC)

- सतत् विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (रियो+20)

- UNCCD 2018-2030 रणनीतिक रूपरेखा

- पार्टियों का सम्मेलन (Conference of the Parties- COP)

UNCCD रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- चरागाह भूमि की स्थिति:

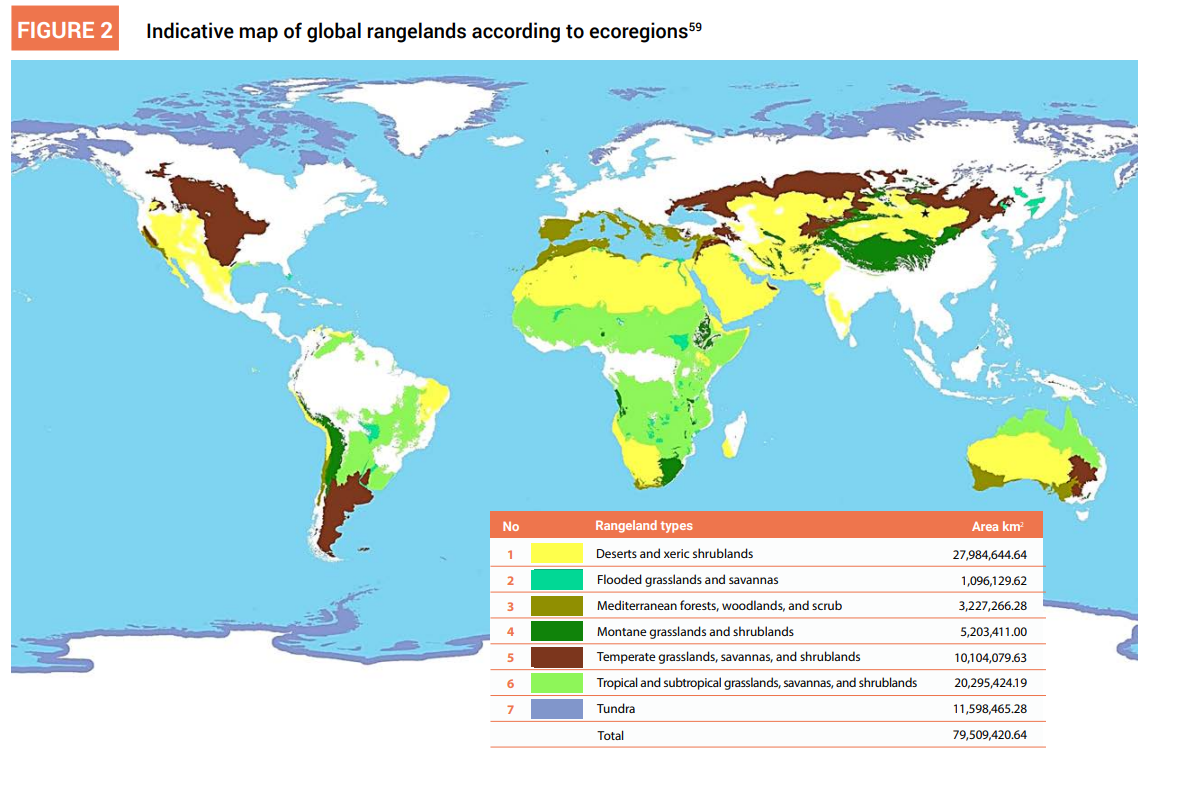

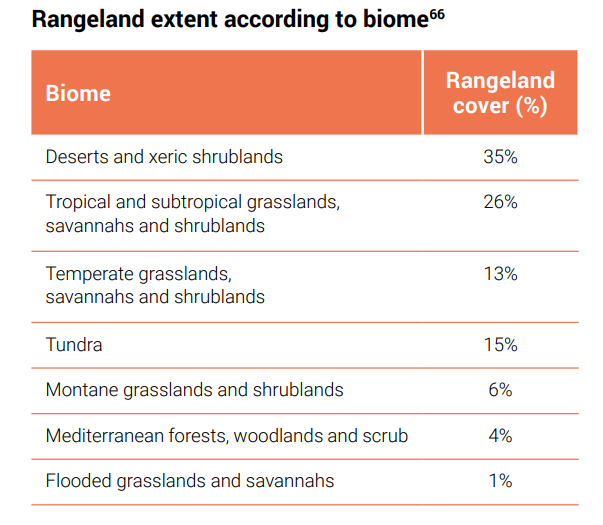

- चरागाह भूमि 80 मिलियन वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जो पृथ्वी की सतह का लगभग 54% है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा भू-आवरण उपयोग प्रकार है। इनमें से:

- चरागाह भूमि का 78% लगभग शुष्क भूमि पर पाया जाता है, मुख्यतः उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण अक्षांशों में।

- विश्व भर में 12% संरक्षित चरागाह हैं।

- इनमें से लगभग 40-45% भूमि क्षीण हो चुकी है, जिससे विश्व की खाद्य आपूर्ति के छठे भाग तथा ग्रह के कार्बन भण्डार के एक तिहाई भाग के लिये जोखिम उत्पन्न हो गया है।

- चरागाह भूमि वैश्विक खाद्य उत्पादन का 16% तथा पालतू शाकाहारी जानवरों के लिये 70% चारे का उत्पादन करती है, जिनमें सबसे अधिक अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में होता है।

- चरागाह भूमि का क्षरण: जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, भूमि उपयोग परिवर्तन और बढ़ती कृषि भूमि के कारण विश्व की लगभग आधी चरागाह भूमि क्षीण हो गई है।

- भारत में थार रेगिस्तान से लेकर हिमालय के घास के मैदानों तक चरागाह भूमि, लगभग 1.21 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है।

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 5% से भी कम घास के मैदान संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। भारत में वर्ष 2005 तथा वर्ष 2015 के बीच कुल घास के मैदान का क्षेत्रफल 18 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 12 मिलियन हेक्टेयर रह गया।

- अनुमान है कि भारत के कुल भू-भाग का लगभग 40% भाग चरागाह के लिये उपयोग किया जाता है।

- चरागाह भूमि 80 मिलियन वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जो पृथ्वी की सतह का लगभग 54% है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा भू-आवरण उपयोग प्रकार है। इनमें से:

- भारत में पशुपालकों की स्थिति और आर्थिक योगदान:

- विश्व स्तर पर अनुमानतः 500 मिलियन पशुपालक पशुधन उत्पादन एवं संबद्ध व्यवसायों में संलग्न हैं।

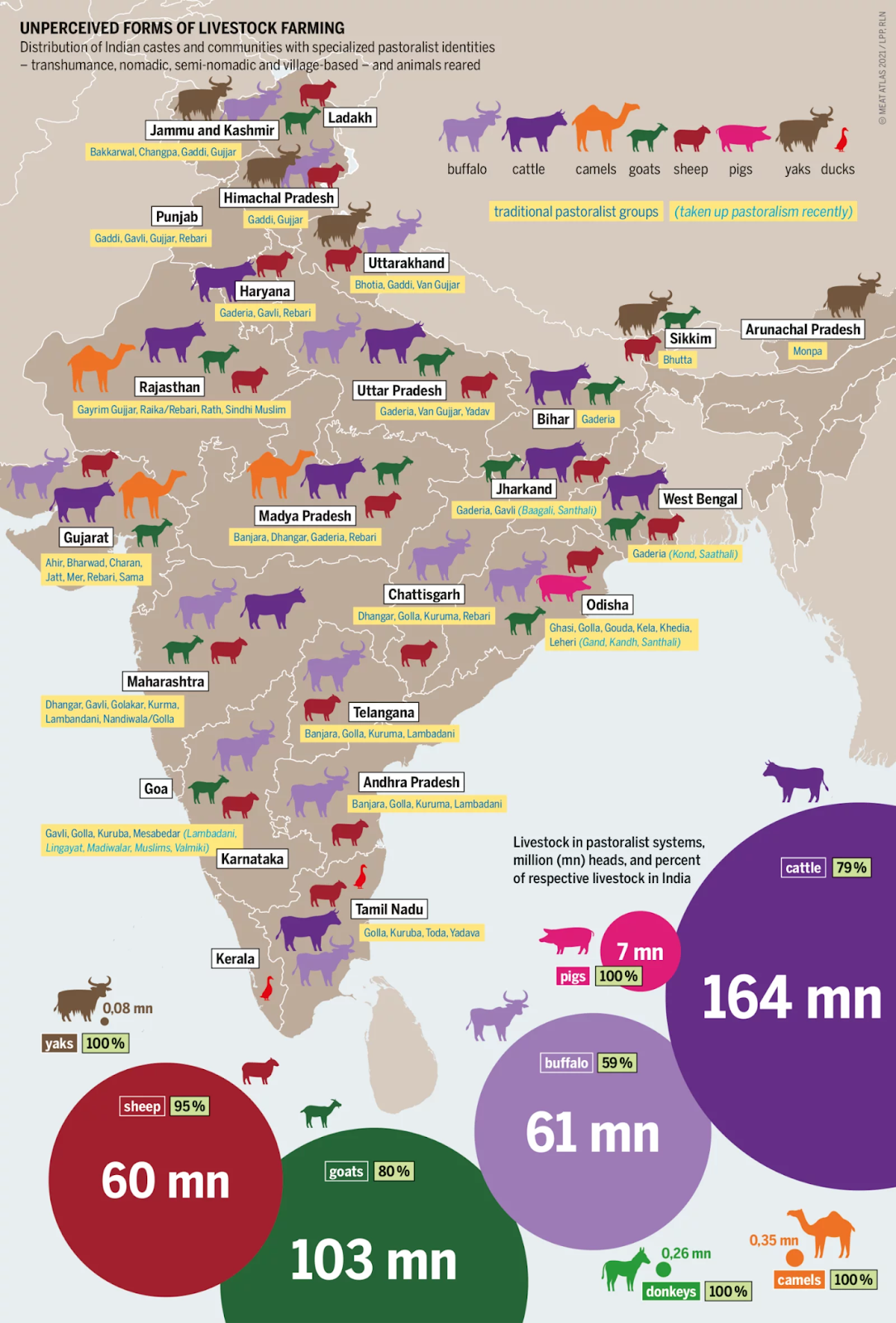

- भारत में लगभग 13 मिलियन पशुपालक हैं, जो गुज्जर, बकरवाल, रेबारी, रायका, कुरुबा और मालधारी सहित 46 समूहों में विभाजित हैं।

- 2020 की रिपोर्ट "भारत में चरवाहों के लिये लेखांकन" के अनुसार, भारत में विश्व की पशुधन आबादी का 20% हिस्सा है और लगभग 77% पशुओं को चरवाहा प्रणालियों में पाला जाता है, जहाँ उन्हें या तो झुंड में रखा जाता है या सार्वजनिक भूमि पर चरने की अनुमति दी जाती है।

- पशुपालक, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के माध्यम से अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं।

- पशुधन क्षेत्र राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 4% और कृषि आधारित सकल घरेलू उत्पाद में कुल 26% का योगदान देता है।

- रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 जैसे कानूनों ने देश के विभिन्न राज्यों में चरवाहों को चराई के अधिकार प्राप्त करने में सहायता की है।

- एक उल्लेखनीय सफलता यह थी कि उच्च न्यायालय के एक निर्णय के बाद वन गुज्जरों (एक अर्ध-खानाबदोश, इस्लामी समुदाय जो मुख्य रूप से उत्तरी भारत (उत्तराखंड), पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में पाया जाता है) को उत्तराखंड के राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में चराई का अधिकार तथा भूमि का मालिकाना हक प्राप्त हुआ।

- भारत वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है, जो वैश्विक डेयरी उत्पादन में लगभग 23% का योगदान देता है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, यह भैंस के मांस उत्पादन में भी अग्रणी है, साथ ही यह भेड़ व बकरी के मांस का शीर्ष निर्यातक है तथा यहाँ पशुपालक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पशुचारण क्या है?

- परिचय:

- संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO) के अनुसार, पशुपालन पशुधन उत्पादन पर आधारित आजीविका प्रणाली है।

- इसमें पशुपालन, डेयरी, मांस, ऊन और चमड़ा उत्पादन शामिल हैं।

- विशेषताएँ:

- गतिशीलता: चरवाहे अक्सर मौसमी चरागाहों और जल स्रोतों तक पहुँचने के लिये अपने झुंड के साथ विचरण करते हैं। यह गतिशीलता चरागाह संसाधनों की स्थिरता को प्रबंधित करने में सहायता करती है और किसी एक क्षेत्र में अतिचारण को समाप्त करने के लिये कार्य करती है।

- उदाहरण: अरब क्षेत्र की बेडौइन जनजातियाँ पानी और हरे चरागाहों की तलाश में अपने झुंडों के साथ विचरण करती हैं।

- पशुपालन: पशुधन की देखभाल और प्रबंधन पशुपालक जीवन का मुख्य हिस्सा है। इसमें प्रजनन, भोजन, शिकारियों और बीमारियों से पशुओं की सुरक्षा शामिल है।

- सांस्कृतिक परंपराएँ: पशुपालक समुदायों में अक्सर समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएँ होती हैं, जिनमें विशिष्ट सामाजिक संरचनाएँ, अनुष्ठान, पशुपालन तथा पर्यावरण से संबंधित विविध प्रणालियाँ शामिल होती हैं।

- आर्थिक प्रणाली: पशुधन चरवाहों के लिये एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक संपत्ति है, जो भोजन (माँस, दुग्ध ), पशु आधारित सामग्री (ऊन, खाल) और व्यापारिक सामान प्रदान करता है। कुछ चरवाहे समुदाय व्यापार या पूरक कृषि में भी संलग्न हैं।

- पर्यावरण के प्रति अनुकूलन: पशुपालकों की परंपरा अपने पर्यावरण के प्रति काफी अनुकूलित होती हैं तथा आवागमन और संसाधनों के उपयोग के संबंध में निर्णय लेने के लिये पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान का उपयोग करती हैं।

- गतिशीलता: चरवाहे अक्सर मौसमी चरागाहों और जल स्रोतों तक पहुँचने के लिये अपने झुंड के साथ विचरण करते हैं। यह गतिशीलता चरागाह संसाधनों की स्थिरता को प्रबंधित करने में सहायता करती है और किसी एक क्षेत्र में अतिचारण को समाप्त करने के लिये कार्य करती है।

- पशुपालक समुदायों के उदाहरण:

- गुज्जर (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश), रायका/रेबारी (राजस्थान और गुजरात), गद्दी (हिमाचल प्रदेश), बकरवाल (जम्मू और कश्मीर), मालधारी (गुजरात), धनगर (महाराष्ट्र) आदि।

- पूर्वी अफ्रीका के मासाई: केन्या और तंज़ानिया में अपने मवेशी चराने के लिये प्रसिद्ध।

- मंगोलियन खानाबदोश: मंगोलियन मैदानों में घोड़ों, भेड़ों, बकरियों, ऊँटों और याक के अपने झुंड के लिये प्रसिद्ध।

- उत्तरी यूरोप के सामी: ये पारंपरिक रूप से नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस में रेन्डियर हेरिंग शामिल है।

भारत में पशुपालकों के सामने क्या समस्याएँ हैं?

- चरवाहे की भूमि के अधिकारों को मान्यता न मिलना: कई चरवाहे समुदाय पारंपरिक रूप से पीढ़ियों से आम चरागाह की भूमि का इस्तेमाल करते आए हैं। हालाँकि इन भूमि पर अक्सर स्पष्ट स्वामित्व या आधिकारिक मान्यता का अभाव होता है।

- इससे पशुपालकों के लिये अपने चरागाह मार्गों तक पहुँच सुनिश्चित करना तथा उनकी रक्षा करना कठिन हो जाता है, जिससे अन्य भूमि उपयोगकर्त्ताओं के साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

- जनसंख्या वृद्धि और भूमि विखंडन: भारत की बढ़ती जनसंख्या भूमि संसाधनों पर दबाव डाल रही है। जो भूमि कभी चरागाह के लिये उपलब्ध थी, उसे अब कृषि या विकास परियोजनाओं हेतु उपयोग किया जा रहा है।

- चरागाह भूमि का यह विखंडन पारंपरिक प्रवास मार्गों को बाधित करता है और पशुओं के लिये भोजन की उपलब्धता को सीमित करता है।

- आजीविका संबंधी खतरे: ऊपर वर्णित मुद्दे चरागाह भूमि तक पहुँच को सीमित करते हैं, जिससे पशुपालकों की पशुधन को प्रभावी ढंग से पालने की क्षमता प्रभावित होती है।

- इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक फार्मों से प्रतिस्पर्द्धा और पशुधन उत्पादों की अस्थिर बाज़ार कीमतों के कारण उनके लिये सभ्य जीवनयापन (Decent Living) करना कठिन हो सकता है।

- गतिहीन अवस्था: सरकारी नीतियाँ कभी-कभी चरवाहों को एक ही स्थान पर बसने के लिये प्रोत्साहित करती हैं। हालाँकि, यह सामाजिक सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने के लिये लाभकारी लग सकता है, लेकिन पारंपरिक प्रवासी पैटर्न को बाधित कर सकता है और उनके पशुधन प्रबंधन की दक्षता को कम कर सकता है।

- पशु चिकित्सा और दवाइयों तक पहुँच का अभाव: कई पशुपालक समुदायों, विशेषकर खानाबदोश समुदायों के पास, अपने पशुओं के लिये पशु चिकित्सा देखभाल और आवश्यक दवाओं तक सीमित पहुँच उपलब्ध है।

- इससे पशुओं में बीमारियाँ और मृत्यु हो सकती है तथा उनकी आज़ीविका पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

- विपणन के लिये बिचौलियों पर निर्भरता: चरवाहों के पास अक्सर बाज़ारों तक सीधी पहुँच नहीं होती और वे अपने पशुधन उत्पादों को बेचने के लिये बिचौलियों पर निर्भर रहते हैं। इससे शोषण हो सकता है, क्योंकि बिचौलिये उत्पादों की न्यूनतम कीमत की पेशकश कर सकते हैं, जिससे चरवाहों को बहुत कम लाभ होता है।

UNCCD रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं?

- जलवायु-स्मार्ट प्रबंधन: जलवायु परिवर्तन से निपटने वाली रणनीतियों को चरागाह योजनाओं में एकीकृत करना। इससे अधिक कार्बन संग्रहण करने में सहायता मिलेगी और साथ ही यह भूमि भविष्य की चुनौतियों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनेगी।

- चारागाहों की रक्षा करना: चरागाह भूमि, विशेष रूप से स्वदेशी लोगों के प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली भूमि, को अन्य उपयोगों के लिये परिवर्तित करने पर रोक लगाना। इससे इन स्थानों पर जीवन की विशिष्ट विविधता बरकरार रहेगी।

- उपयोग के माध्यम से संरक्षण: संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत और बाह्य दोनों स्थानों पर चरागाहों को संरक्षित करने के लिये कार्यप्रणाली तैयार करना। इससे भूमि और उस पर निर्भर रहने वाले जानवरों दोनों को लाभ होता है, जिससे स्वस्थ एवं अधिक उत्पादक पशुधन उत्पादन होता है।

- पशुचारण-आधारित समाधान: पारंपरिक चराई प्रथाओं और नई रणनीतियों का समर्थन करना जो जलवायु परिवर्तन, अतिचारण एवं अन्य खतरों के कारण चरागाहों को होने वाली हानि को न्यूनतम करे।

- एक साथ कार्य करना: ऐसी लचीली प्रबंधन प्रणालियाँ और नीतियाँ विकसित करना जिनमें सभी शामिल हों। इससे स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाया जा सकेगा और यह सुनिश्चित हो सकेगा कि चरागाह भूमि पूरे समाज को लाभ प्रदान करती रहे।

और पढ़ें: NGT ने बन्नी घास के मैदानों में चरवाहों के अधिकारों को बरकरार रखा

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: चरवाही के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। चरवाहे समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालें और स्थायी चरवाहे प्रथाओं को सुनिश्चित करते हुए इन चुनौतियों का समाधान करने के उपायों का सुझाव दीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. राष्ट्रीय स्तर पर, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये कौन-सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण (नोडल एजेंसी) है? (2021) (a) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उत्तर: (d) प्रश्न. निम्नालिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) प्रश्न. भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का, खनन के लिये निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? (2019) (a) तीसरी अनुसूची उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषीतर रोज़गार और आय का प्रबंध करने में पशुधन पालन की बड़ी संभाव्यता है। भारत में इस क्षेत्रक की प्रोन्नति करने के उपयुक्त उपाय सुझाइए। (2015) |

भारतीय राजव्यवस्था

विशेष विवाह अधिनियम, 1954

प्रिलिम्स के लिये:विशेष विवाह अधिनियम 1954, उत्तराधिकार अधिकार, मुस्लिम विवाह अधिनियम, 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 मेन्स के लिये:विशेष विवाह अधिनियम के मूल प्रावधान, SMA से संबंधित मुद्दे |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा एक मुस्लिम पुरुष और एक हिंदू महिला के बीच विवाह के संबंध में दिये गए निर्णय ने, विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act- SMA) के तहत पंजीकृत होने के बावजूद, ध्यान आकर्षित किया है।

- न्यायालय ने दंपत्ति की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने पर्सनल लॉ के साथ असंगतता का हवाला देते हुए विवाह के पंजीकरण में सुरक्षा एवं सहायता की मांग की थी।

- SMA के तहत 'पंजीकृत विवाह' एक सिविल विवाह है, जो धार्मिक अनुष्ठानों के बिना रजिस्ट्रार कार्यालय में संपन्न होता है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का हालिया निर्णय क्या है?

- याचिकाकर्त्ताओं ने तर्क दिया कि, चूँकि उन्होंने विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह करने की योजना बनाई थी, इसलिये इस्लामिक निकाह समारोह अनावश्यक था और उनका इरादा हिंदू याचिकाकर्त्ता के इस्लाम में धर्मांतरण किये बिना अपने धर्म का पालन जारी रखने का था।

- हालाँकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम कानून के अनुसार, एक मुस्लिम पुरुष का एक हिंदू महिला के साथ विवाह वैध नहीं है; यहाँ तक कि अगर ऐसा विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत भी हो, तो भी इसे अनियमित माना जाएगा।

- न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस संदर्भ में पर्सनल लॉ, विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों पर हावी हैं (Override) और उसने दंपति की याचिका खारिज कर दी।

विशेष विवाह अधिनियम (SMA), 1954

- परिचय:

- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (Special Marriage Act- SMA) एक सिविल मैरिज को नियंत्रित करता है, जहाँ राज्य धर्म के बजाय विवाह को मंज़ूरी देता है।

- संहिताबद्ध धार्मिक कानून विवाह, तलाक और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत कानूनी मुद्दों को नियंत्रित करते हैं। मुस्लिम विवाह अधिनियम, 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 जैसे कानूनों के अनुसार, विवाह से पूर्व पति या पत्नी में से किसी एक को दूसरे के धर्म में धर्मांतरण करना आवश्यक है।

- हालाँकि, SMA, बिना अपनी धार्मिक पहचान छोड़े या धर्मांतरण का सहारा लिये, अंतर-धार्मिक या अंतर-जातीय जोड़ों के बीच विवाह को सक्षम बनाता है।

- हालाँकि SMA, अंतर-धार्मिक या अंतर-जातीय जोड़ों के बीच उनकी धार्मिक पहचान त्यागे बिना या धर्मांतरण का सहारा लिये बिना विवाह को सक्षम बनाता है।

- प्रयोज्यता:

- इस अधिनियम की प्रयोज्यता देशभर में हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, जैनियों और बौद्धों सहित सभी धर्मों के लोगों पर लागू होती है।

- कुछ प्रथागत प्रतिबंध, जैसे कि पक्षों का निषिद्ध रिश्ते की सीमा के अंतर्गत न होना (उनके व्यक्तिगत कानूनों के अनुसार), अभी भी SMA के तहत जोड़ों पर लागू होते हैं।

- SMA के तहत विवाह करने की न्यूनतम आयु पुरुषों के लिये 21 वर्ष और महिलाओं के लिये 18 वर्ष निर्धारित है।

- प्रक्रिया:

- अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, विवाह के पक्षकारों को उस ज़िले के "विवाह अधिकारी" को लिखित रूप में नोटिस देना आवश्यक है, जिसमें नोटिस देने से ठीक पहले कम से कम 30 दिनों तक पक्षों में से कम से कम एक पक्ष निवास करता रहा हो।

- विवाह संपन्न होने से पूर्व पक्षकारों और तीन गवाहों को विवाह अधिकारी के समक्ष एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है।

- एक बार घोषणा स्वीकार कर लिये जाने पर, पक्षों को एक “विवाह प्रमाणपत्र” प्रदान किया जाएगा जो अनिवार्य रूप से विवाह का प्रमाण होता है या “इस तथ्य का निर्णायक सबूत है कि इस अधिनियम के तहत विवाह संपन्न हो चुका है और इसमें गवाहों के हस्ताक्षर से संबंधित सभी औपचारिकताओं का पालन किया गया है”।

- विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत “नोटिस अवधि”:

- धारा 6 के अनुसार, पक्षों द्वारा दिये गए नोटिस की एक सत्य प्रतिलिपि "मैरिज नोटिस बुक" के अंतर्गत रखी जाएगी, जो बिना किसी शुल्क के, उचित समय पर निरीक्षण के लिये खुली रहेगी।

- नोटिस प्राप्त होने पर, विवाह अधिकारी इसे “अपने कार्यालय में किसी प्रमुख स्थान” पर प्रकाशित करेगा, ताकि 30 दिनों के भीतर विवाह संबंधी कोई भी आपत्ति व्यक्त की जा सके।

- SMA से जुड़ी चिंताएँ:

- विवाह पर आपत्तियाँ: धारा 7 किसी भी व्यक्ति को नोटिस देने के 30 दिनों के भीतर विवाह पर आपत्ति प्रदर्शित करने की अनुमति देती है, यदि वह धारा 4 के तहत शर्तों का उल्लंघन करता है, जिसके तहत विवाह अधिकारी को विवाह संपन्न कराने से पूर्व आपत्ति की जाँच और समाधान करना आवश्यक होता है, जब तक कि आपत्ति वापस नहीं ले ली जाती।

- इसका उपयोग अक्सर सहमति देने वाले जोड़ों को परेशान करने तथा उनके विवाह में देरी करने या उसे रोकने के लिये किया जा सकता है।

- गोपनीयता संबंधी चिंताएँ: नोटिस प्रकाशित करने की आवश्यकता को गोपनीयता के उल्लंघन के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि इससे जोड़े की व्यक्तिगत जानकारी और उनके विवाह करने की योजना का खुलासा हो सकता है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि SMA के तहत प्रस्तावित विवाह पर सार्वजनिक आपत्ति व्यक्त करने के लिये 30 दिन का अनिवार्य नोटिस “पितृसत्तात्मक (Patriarchal)” है और इसे “ओपन फॉर इन्वेशन बाय सोसाइटी” बनाता है।

- सामाजिक लांछन: भारत के कई भागों में अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह अभी भी व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किये जाते हैं और जो जोड़े SMA के तहत विवाह करने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें अपने परिवारों एवं समुदायों से सामाजिक लांछन (Social Stigma) तथा भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है।

- विवाह पर आपत्तियाँ: धारा 7 किसी भी व्यक्ति को नोटिस देने के 30 दिनों के भीतर विवाह पर आपत्ति प्रदर्शित करने की अनुमति देती है, यदि वह धारा 4 के तहत शर्तों का उल्लंघन करता है, जिसके तहत विवाह अधिकारी को विवाह संपन्न कराने से पूर्व आपत्ति की जाँच और समाधान करना आवश्यक होता है, जब तक कि आपत्ति वापस नहीं ले ली जाती।

नोट:

- भारत का संविधान अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार भी शामिल है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह से जुड़े कई मामलों पर विचार किया है। जैसे-

- लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2006 मामला: न्यायालय ने माना कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और माता-पिता या समुदाय सहित कोई भी व्यक्ति ऐसे विवाह में हस्तक्षेप या आपत्ति नहीं कर सकता है।

- शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ, 2018 मामला: सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सहमति से जीवन साथी चुनना संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत गारंटीकृत उनकी पसंद की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है।

निष्कर्ष:

- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय ने भारत में व्यक्तिगत कानूनों और धर्मनिरपेक्ष विवाह कानून के बीच परस्पर क्रिया से उत्पन्न जटिलताओं एवं संघर्षों को उजागर किया, भारत में अंतरधार्मिक जोड़ों के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित किया। आगे बढ़ते हुए विवाह से संबंधित कानूनी ढाँचों और सामाजिक-सांस्कृतिक गतिशीलता की सूक्ष्म समझ की आवश्यकता होती है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विवाह करने के इच्छुक जोड़ों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। साथ ही इन मुद्दों को हल करने के लिये संभावित सुधारों का सुझाव दीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारतीय इतिहास के संदर्भ में, 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? (2020)

नीचे दिये गये कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) प्रश्न: भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? (2019) (a) अनुच्छेद 19 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की मदद से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिये। (2023) |

भारतीय राजव्यवस्था

आम चुनाव 2024 और गठबंधन सरकार

प्रिलिम्स के लिये:गठबंधन सरकार, आर्थिक सुधार, संघीय प्रणाली, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, भोजन का अधिकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), आधार, वस्तु एवं सेवा कर (GST) मेन्स के लिये:गठबंधन सरकार के गुण और दोष, गठबंधन सरकारों की चुनौतियाँ |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार एक दशक तक लगातार दो कार्यकाल पूरा करने के बाद तीसरी बार सरकार में वापिस आई है।

- हालाँकि, यह परिणाम एक पार्टी के प्रभुत्व के अंत का संकेत देता है और केंद्र में एक गठबंधन सरकार की वापसी का संकेत देता है।

गठबंधन सरकार क्या है?

- परिचय:

- गठबंधन सरकार को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि जब कई राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं और एक साझा कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक सत्ता का प्रयोग करते हैं।

- आधुनिक संसदों में गठबंधन आमतौर पर तब होता है जब किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता।

- यदि निर्वाचित सदस्यों के बहुमत वाली कई पार्टियाँ अपनी नीतियों से बहुत अधिक समझौता किये बिना एक साझा योजना पर सहमत हों, तो वे सरकार बना सकती हैं।

- गठबंधन सरकार की विशेषताएँ:

- गठबंधन का तात्पर्य सरकार बनाने के लिये कम-से-कम दो पार्टियों के अस्तित्व से है।

- गठबंधन राजनीति की पहचान विचारधारा नहीं बल्कि व्यावहारिकता है।

- गठबंधन की राजनीति स्थिर नहीं बल्कि गतिशील मामला है क्योंकि गठबंधन के घटक और समूह विघटित हो जाते हैं तथा नए समूह बनाते हैं।

- गठबंधन सरकार न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर कार्य करती है, जो गठबंधन के सभी सदस्यों की आकांक्षाओं को संतुष्ट नहीं कर सकती।

- गठबंधन का तात्पर्य सरकार बनाने के लिये कम-से-कम दो पार्टियों के अस्तित्व से है।

- चुनाव पूर्व और चुनाव पश्चात् गठबंधन:

- चुनाव पूर्व गठबंधन काफी लाभदायक होते हैं क्योंकि यह पार्टियों को संयुक्त घोषणापत्र के आधार पर मतदाताओं को लुभाने के लिये एक साझा मंच प्रदान करता है।

- चुनाव-पश्चात संघ का उद्देश्य मतदाताओं को राजनीतिक सत्ता साझा करने तथा सरकार चलाने में सक्षम बनाना है।

गठबंधन पर पुंछी और सरकारिया आयोग की सिफारिशें:

- पुंछी आयोग की संस्तुति: पुंछी आयोग ने स्पष्ट नियम स्थापित किये कि राज्यपालों को त्रिशंकु विधानसभाओं में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कैसे करनी चाहिये। ये दिशा-निर्देश राष्ट्रपति के लिये भी लागू हैं:

- जिस पार्टी या पार्टियों के गठबंधन को विधानसभा में व्यापक समर्थन प्राप्त हो, उसे सरकार बनाने के लिये आमंत्रित किया जाना चाहिये।

- यदि कोई चुनाव पूर्व समझौता या गठबंधन पर आधारित है, तो उसे एक राजनीतिक दल माना जाना चाहिये और यदि ऐसे गठबंधन को बहुमत प्राप्त होता है, तो ऐसे गठबंधन के नेता को राज्यपाल द्वारा सरकार बनाने के लिये बुलाया जाएगा।

- यदि किसी भी पार्टी या चुनाव पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो राज्यपाल को यहाँ दर्शाए गए वरीयता क्रम के आधार पर मुख्यमंत्री का चयन करना चाहिये।

- चुनाव पूर्व गठबंधन करने वाले दलों का समूह सबसे अधिक सीटें जीतता है।

- सबसे बड़ी पार्टी द्वारा अन्य दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा।

- चुनाव के बाद का गठबंधन जिसमें सभी सहयोगी सरकार में शामिल होंगे।

- चुनाव-पश्चात् गठबंधन जिसमें कुछ दल सरकार में शामिल होंगे तथा शेष दल निर्दलीय होंगे, जो सरकार को बाह्य समर्थन प्रदान करेंगे।

- सरकारिया आयोग ने पाया था कि भारतीय संघवाद में समस्याएँ केंद्र और राज्यों के बीच परामर्श तथा संवाद की कमी के कारण उत्पन्न होती हैं।

- यह पाया गया कि अंतर-राज्यीय परिषद ने तब कार्य किया जब राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की प्रमुख भूमिका थी। यह गठबंधन सरकार की भूमिका को दर्शाता है जिसमें क्षेत्रीय दलों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।

2024 के आम चुनाव में अन्य घटनाक्रम:

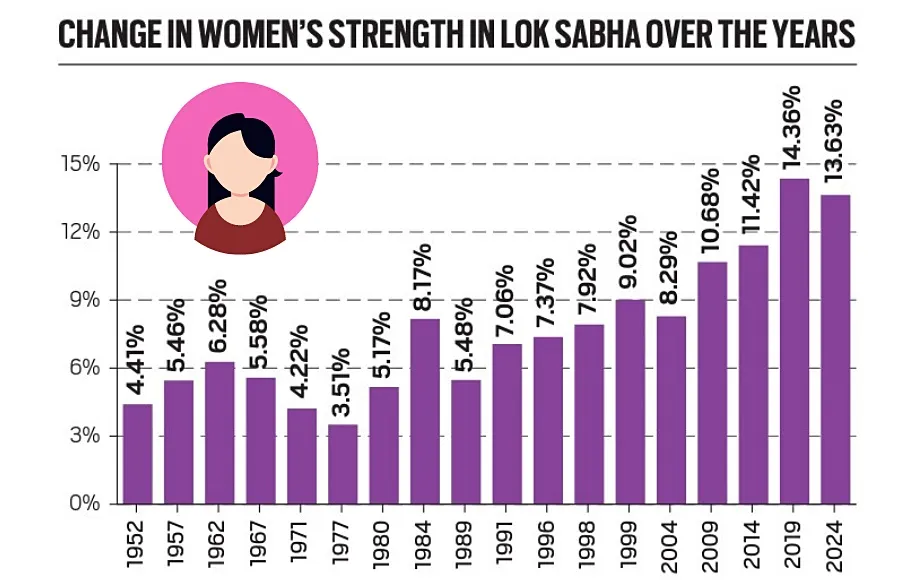

- महिलाएँ:

- भारत ने वर्ष 2024 के आम चुनाव में लोकसभा के लिये 74 महिला सांसदों को चुना है, जो वर्ष 2019 की तुलना में चार कम और वर्ष 1952 में भारत के पहले चुनावों की तुलना में 52 अधिक है। सर्वाधिक 11 महिलाएँ पश्चिम बंगाल से चुनकर आई हैं।

- ये 74 महिलाएँ निचले सदन की निर्वाचित संख्या का मात्र 13.63% हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका में यह संख्या 46%, ब्रिटेन में 35% तथा अमेरिका में 29% है।

- इंदिरा गांधी भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं।

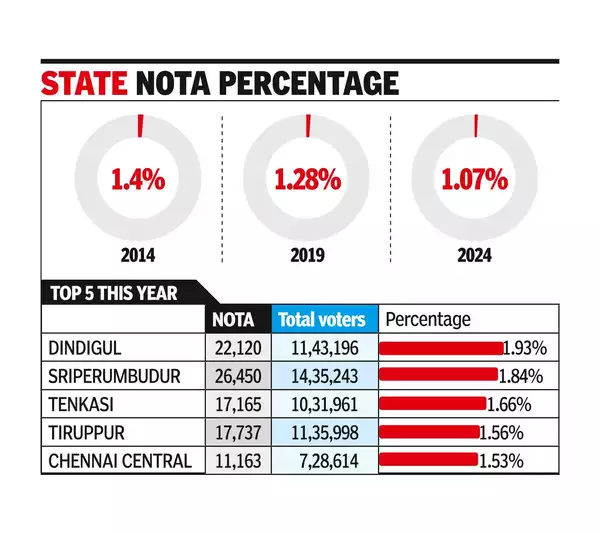

- नोटा:

- इंदौर विधानसभा में ‘इनमें से कोई नहीं’ (NOTA) विकल्प को 2 लाख से अधिक वोट प्राप्त हुए।

- यह किसी भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अब तक नोटा को मिले सर्वाधिक वोटों की संख्या है।

- नोटा का विकल्प पहली बार वर्ष 2014 के आम चुनावों में पेश किया गया था।

- नोटा का कोई कानूनी प्रभाव नहीं है, क्योंकि यदि किसी सीट पर सबसे अधिक वोट नोटा को मिले हों, तो दूसरा सबसे सफल उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है।

- हरियाणा में नोटा को एक काल्पनिक उम्मीदवार माना गया है।

- इंदौर विधानसभा में ‘इनमें से कोई नहीं’ (NOTA) विकल्प को 2 लाख से अधिक वोट प्राप्त हुए।

गठबंधन सरकार के गुण और दोष क्या हैं?

- गुण:

- गठबंधन सरकार विभिन्न दलों को एक साथ लाकर संतुलित निर्णय लेती है तथा विभिन्न हितधारकों के हितों को संतुष्ट करती है।

- भारत की विविध संस्कृतियाँ, भाषाएँ और समूह, गठबंधन सरकारों को एकदलीय सरकारों की तुलना में अधिक प्रतिनिधिक एवं लोकप्रिय जनमत को प्रतिबिंबित करते हैं।

- गठबंधन की राजनीति, एकदलीय सरकार की तुलना में क्षेत्रीय ज़रूरतों के प्रति अधिक सजग रहकर भारत की संघीय प्रणाली को मज़बूत बनाती है।

- दोष:

- ये अस्थिर हैं क्योंकि गठबंधन सहयोगियों के बीच नीतिगत मुद्दों पर असहमति होने के कारण सरकार गिर सकती है।

- गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री का अधिकार सीमित होता है क्योंकि महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उन्हें गठबंधन सहयोगियों से परामर्श करना आवश्यक होता है।

- गठबंधन सहयोगियों के लिये 'सुपर-कैबिनेट' की तरह संचालन समिति, शासन में कैबिनेट के अधिकार को सीमित करती है।

- गठबंधन सरकार में छोटी पार्टियाँ संसद में अपने पात्रता से अधिक की मांग करके महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं।

- क्षेत्रीय दलों के नेता अपने क्षेत्र के विशिष्ट मुद्दों की वकालत करके राष्ट्रीय निर्णयों को प्रभावित करते हैं तथा गठबंधन वापसी के खतरे के तहत अपने हितों के अनुरूप कार्य करने के लिये केंद्र सरकार पर दबाव डालते हैं।

- गठबंधन सरकार में, गठबंधन में शामिल सभी प्रमुख दलों के हितों के कारण मंत्रिपरिषद का विस्तार होता है।

- गठबंधन सरकारों में, सदस्य अक्सर एक-दूसरे पर दोषारोपण करके गलतियों की ज़िम्मेदारी लेने से बचते हैं, इस प्रकार सामूहिक और व्यक्तिगत जवाबदेही दोनों से बचते हैं।

सुधारों में गठबंधन सरकारों की भूमिका क्या रही है?

- ऐतिहासिक संदर्भ:

- वर्ष 1991 के बाद से भारत में गठबंधन सरकारें देखने को मिली हैं, जहाँ अग्रणी पार्टियाँ बहुमत के आँकड़े यानि 272 सीटें प्राप्त करने से काफी दूर रही हैं।

- गठबंधन सरकारों ने भारत के इतिहास में कुछ सबसे साहसिक आर्थिक सुधार लागू किये हैं।

- पिछली गठबंधन सरकारों द्वारा किये गए उल्लेखनीय सुधार:

- पी. वी. नरसिम्हा राव सरकार (1991-1996):

- आर्थिक उदारीकरण (LPG सुधार): इस सरकार में लाइसेंस-परमिट राज को हटाकर अर्थव्यवस्था को उदार बनाया गया तथा वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा को अपनाया गया।

- विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता: भारत विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation) का सदस्य बन गया, जिससे वह वैश्विक अर्थव्यवस्था में और अधिक गहनता से एकीकृत हो गया।

- देवेगौड़ा सरकार (जून 1996-अप्रैल 1997):

- ड्रीम बजट: इन्हें वित्त मंत्री के तौर पर कर दरों को कम करने तथा करदाताओं एवं व्यवसायिकों के लिये अधिक अनुकूल आर्थिक माहौल को बढ़ावा देने के लिये जाना जाता था।

- अटल बिहारी वाजपेयी सरकार (मार्च 1998-मई 2004):

- राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (Fiscal Responsibility & Budget Management- FRBM) अधिनियम: सरकारी उधारी को सीमित करके राजकोषीय अनुशासन लागू किया गया।

- विनिवेश और बुनियादी ढाँचा: घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश पर ज़ोर दिया गया तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढाँचे में सुधार किया गया।

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000: भारत में ई-कॉमर्स क्षेत्र के तेज़ी से विकास के लिये आधार तैयार किया गया।

- मनमोहन सिंह सरकार (2004-2014):

- अधिकार-आधारित सुधार: शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, भोजन का अधिकार और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MG-NREGA) जैसे विभिन्न सुधारात्मक उपाय लाए गए।

- आर्थिक विनियमन: ईंधन की कीमतों को विनियमन मुक्त किया गया, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण आरंभ किया गया तथा आधार (Aadhaar) और GST प्रणालियों पर कार्य किया गया।

- पी. वी. नरसिम्हा राव सरकार (1991-1996):

निष्कर्ष:

- अंतर्निहित चुनौतियों के बावजूद, गठबंधन सरकारें विविध मतों के लिये एक मंच प्रदान करती हैं और सर्वसम्मति से संचालित नीतियों को बढ़ावा दे सकती हैं।

- पारस्परिक सम्मान, मज़बूत नेतृत्व और राष्ट्रीय प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने की नींव पर निर्मित एक सुचारू रूप से कार्य करने वाला गठबंधन, एक जीवंत लोकतंत्र की जटिलताओं से निपट सकता है।

- न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचलैया आयोग की रिपोर्ट में स्थायी गठबंधन का विचार सुझाया गया है।

- रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि यह बेहतर होगा कि भारत में सभी सरकारें, सभी स्तरों पर, अनिवार्य रूप से 50 से अधिक वोट शेयर प्राप्त करें।

- इस अनुशंसा के माध्यम द्वारा न्यायमूर्ति वेंकटचलैया का तात्पर्य था कि केवल 50% से अधिक वोट शेयर वाली सरकार को ही शासन करने की आवश्यक वैधता प्राप्त होगी।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारतीय संदर्भ में गठबंधन सरकारों की चुनौतियों और निहितार्थों पर विवेचना कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2022)

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं ? (a) केवल 1 और 3 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. आपकी दृष्टि में, भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को निश्चित करने में संसद कहाँ तक समर्थ है? (2021) प्रश्न. आपके विचार में सहयोग, स्पर्धा एवं संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है? अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिये कुछ हालिया उदाहरण उद्धत कीजिये। (2020) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत ऑस्ट्रेलिया को WTO मध्यस्थता में चुनौती देगा

स्रोत: इकॉनोमिक्स टाइम्स

चर्चा में क्यों?

भारत ने सेवा क्षेत्र से संबंधित एक मुद्दे को सुलझाने के लिये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization- WTO) के नियमों के तहत मध्यस्थता कार्यवाही की मांग की है, क्योंकि इससे भारत के सेवा व्यापार पर प्रभाव पड़ सकता है।

ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भारत द्वारा उठाई गई चिंताएँ क्या हैं?

- फरवरी 2024 में अबू धाबी में विश्व व्यापार संगठन से जुड़े 70 से अधिक देशों ने संयुक्त वक्तव्य पहल (Joint Statement Initiatives- JSI) पर सहमति व्यक्त की, जिसके तहत वे सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौता (General Agreement on Goods in Services- GATS) के तहत अतिरिक्त दायित्व ग्रहण करेंगे, ताकि आपस में गैर-वस्तु व्यापार को आसान बनाया जा सके और विश्व व्यापार संगठन के अन्य सभी सदस्यों को समान रियायतें दी जा सकें।

- GATS एक WTO समझौता है जो वर्ष 1995 में लागू हुआ। भारत वर्ष 1995 से जिनेवा स्थित इस संगठन का सदस्य है।

- इन दायित्वों का उद्देश्य लाइसेंसिंग व योग्यता आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं एवं तकनीकी मानकों से संबंधित अनपेक्षित व्यापार प्रतिबंधात्मक उपायों को कम करना है।

- इससे भारतीय पेशेवर कंपनियों को भी लाभ होगा, जिन्हें अब इन 70 देशों के बाज़ारों तक पहुँचने का समान अवसर मिलेगा, बशर्ते वे निर्धारित मानकों को पूर्ण करें।

- अनुमान के अनुसार, इस पहल से निम्न-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिये सेवा व्यापार लागत में 10% तथा उच्च-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिये 14% की कमी आएगी, जिससे कुल मिलाकर 127 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत होगी।

- संयुक्त वक्तव्य पहल (JSI) का विरोध:

- अबू धाबी में हुआ नया समझौता एक बहुपक्षीय समझौता है, जिसमें 164 WTO सदस्यों में से केवल 72 ही पक्षकार हैं।

- भारत, दक्षिण अफ्रीका और कई WTO सदस्य इस समझौते पर सहमत नहीं हुए हैं तथा भारत ने अन्य विकासशील देशों की तरह, विभिन्न संयुक्त वक्तव्य पहलों (JSI) का विरोध किया है, क्योंकि उन पर सभी सदस्यों द्वारा बातचीत नहीं की गई है।

- विशेषज्ञों का तर्क है कि संयुक्त वक्तव्य पहल (JSI) को WTO में एकीकृत करने की यह प्रवृत्ति WTO को शक्तिहीन करेगी तथा निवेश, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (Micro, Small and Medium Enterprises- MSME), लिंग व ई-कॉमर्स पर ऐसी कई और JSI को अपनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

- JSI के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं के प्रति ऑस्ट्रेलिया का अनुपालन, इस विवाद का एक मुद्दा है।

- ऑस्ट्रेलिया मामला:

- वर्ष 2023 में, ऑस्ट्रेलिया ने सेवाओं के घरेलू विनियमन से संबंधित अतिरिक्त प्रतिबद्धताओं को शामिल करने हेतु GATS के तहत विशिष्ट प्रतिबद्धताओं की अपनी अनुसूची को संशोधित करने हेतु WTO को सूचित किया।

- एक "प्रभावित सदस्य" के रूप में भारत ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा अपनी विशिष्ट प्रतिबद्धताओं में किया गया संशोधन कुछ शर्तों को पूर्ण नहीं करता है।

- भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बातचीत के बावजूद कोई समझौता नहीं हो सका।

विश्व व्यापार संगठन का विवाद निपटान तंत्र क्या है?

- विचार-विमर्श:

- औपचारिक विवाद शुरू करने से पूर्व, शिकायतकर्त्ता पक्ष को बचाव पक्ष से विचार-विमर्श का अनुरोध करना चाहिये। बातचीत के माध्यम से विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के प्रयास में यह पहला कदम है।

- विचार-विमर्श विशिष्ट समय-सीमा के भीतर आयोजित किया जाना चाहिये तथा इसमें शामिल पक्षों को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तलाशने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- पैनल की स्थापना:

- यदि विचार-विमर्श से विवाद का समाधान नहीं हो पाता है, तो शिकायतकर्त्ता पक्ष विवाद निपटान पैनल की स्थापना का अनुरोध कर सकता है। विवाद निपटान निकाय (Dispute Settlement Body- DSB) इस प्रक्रिया की देखरेख करता है।

- सामान्य परिषद, WTO सदस्यों के बीच विवादों से निपटने के लिये DSB के रूप में बुलाई जाती है। DSB के पास निम्नलिखित अधिकार हैं:

- विवाद निपटान पैनल स्थापित करना,

- मामलों को मध्यस्थता के लिये भेजना,

- पैनल, अपीलीय निकाय और मध्यस्थता रिपोर्ट को अपनाना,

- सिफारिशों के कार्यान्वयन पर निगरानी बनाए रखना और

- उन सिफारिशों और निर्णयों का अनुपालन न करने की स्थिति में रियायतों को निलंबित करने का अधिकार देना।

- यह पैनल व्यापार कानून और विवाद के विषय में प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले स्वतंत्र विशेषज्ञों से बना है। यह मामले की जाँच करता है, दोनों पक्षों की दलीलों की समीक्षा करता है और इन पर आधारित एक रिपोर्ट जारी करता है।

- पैनल रिपोर्ट:

- पैनल की रिपोर्ट में तथ्य, कानूनी व्याख्याएँ और समाधान के लिये सिफारिशें शामिल हैं। इसे सभी WTO सदस्यों को भेजा जाता है, ताकि वे समीक्षा के आधार पर टिप्पणी दे सकें।

- दत्तक ग्रहण या अपील:

- रिपोर्ट 60 दिनों के भीतर विवाद निपटान निकाय का निर्णय अथवा सिफारिश बन जाती है, जब तक कि आम सहमति से इसे अस्वीकार न कर दिया जाए।

- विश्व व्यापार संगठन का अपीलीय निकाय:

- अपीलीय निकाय की स्थापना वर्ष 1995 में विवादों के निपटान को नियंत्रित करने वाले नियमों और प्रक्रियाओं पर समझौते (DSU) के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत की गई थी।

- यह सात व्यक्तियों का एक स्थायी निकाय है जो WTO सदस्यों द्वारा की गई अपीलों पर सुनवाई करता है। अपीलीय निकाय के सदस्यों का कार्यकाल चार वर्ष का होता है।

- यह किसी पैनल के कानूनी निष्कर्षों को बरकरार रख सकता है, उन्हें संशोधित कर सकता है या पलट सकता है।

- अपीलीय निकाय की रिपोर्ट को, एक बार DSB द्वारा अपनाए जाने के बाद, विवाद से संबंधित पक्षों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिये।

- अपीलीय निकाय का मुख्यालय जिनेवा, स्विटज़रलैंड में है।

- अनुशंसाओं का कार्यान्वयन:

- यदि कोई WTO सदस्य अपने दायित्वों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने उपायों को WTO समझौतों के अनुरूप आधार पर निर्धारित करे।

- यदि सदस्य ऐसा करने में विफल रहता है, तो शिकायतकर्त्ता रियायतों के निलंबन या अन्य उपायों के माध्यम से जवाबी कार्रवाई करने के लिये प्राधिकरण की मांग कर सकता है।

विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान तंत्र (Dispute Settlement Mechanism- DSM) से संबंधित समस्या:

- अमेरिका ने नए अपीलीय निकाय के सदस्यों और न्यायाधीशों की नियुक्ति को व्यवस्थित रूप से अवरुद्ध कर दिया है तथा वस्तुतः विश्व व्यापार संगठन की अपील प्रणाली के काम में बाधा उत्पन्न की है।

- भारत सहित विकासशील देश, विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान तंत्र (DSM) को उसकी पूर्व कार्यात्मक स्थिति पुनर्बहाली की वकालत करते हैं तथा अपीलीय निकाय द्वारा प्रदान की गई जाँँच और संतुलन के महत्त्व पर ज़ोर देते हैं।

- विकासशील देशों के पास विश्व व्यापार संगठन में द्वि-स्तरीय DSM को बनाए रखने के लिये तीन विकल्प हैं, जैसे यूरोपीय संघ के नेतृत्व वाली अंतरिम अपील मध्यस्थता व्यवस्था (MPIA) में शामिल होना, एक कमज़ोर अपीलीय निकाय को स्वीकार करना और ऑप्ट-आउट प्रावधान (Opt-Out Provision) के साथ मूल अपीलीय निकाय को पुनर्जीवित करना।

निष्कर्ष:

- विश्व व्यापार संगठन में मध्यस्थता प्रक्रिया ऐसे विवादों को सुलझाने और सदस्य देशों के अधिकारों तथा दायित्वों को बनाए रखने के लिये एक तंत्र के रूप में कार्य करती है।

- दोनों देश आपसी सहमति से समाधान निकालने के लिये पुनः बातचीत पर विचार कर सकते हैं। WTO विवाद निपटान प्रक्रिया सभी स्तरों पर समझौते को प्रोत्साहित करती है।

- भारत ने पूर्व में ही WTO मध्यस्थता शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया में विशेषज्ञों का एक पैनल शामिल होता है जो WTO समझौतों और व्याख्याओं के आधार पर निर्णय जारी करता है। जबकि WTO का अपीलीय निकाय वर्तमान में निष्क्रिय है, मध्यस्थता एक अस्थायी समाधान प्रदान कर सकती है।

- भारत विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान तंत्र में सुधार का प्रबल समर्थक रहा है। भविष्य के व्यापार विवादों के लिये एक व्यवस्थित अपीलीय संस्था अआवाश्यक है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. राष्ट्रों के बीच निष्पक्ष और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के अपने अधिदेश को पूरा करने में विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सामने आने वाली वर्तमान चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारत ने वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 को किसके दायित्वों का पालन करने के लिये अधिनियमित किया? (2018) (a) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन उत्तर: (D) प्रश्न. 'एग्रीमेंट ओन एग्रीकल्चर', 'एग्रीमेंट ओन द एप्लीकेशन ऑफ सेनेटरी एंड फाइटोसेनेटरी मेज़र्स और 'पीस क्लाज़' शब्द प्रायः समाचारों में किसके मामलों के संदर्भ में आते हैं; (2015) (a) खाद्य और कृषि संगठन उत्तर: (c) प्रश्न 3. निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आपको कभी-कभी समाचारों में 'एंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स' शब्द देखने को मिलते हैं? (2016) (a) WTO मामला उत्तर: (a) प्रश्न 4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न. यदि 'व्यापार युद्ध' के वर्तमान परिदृश्य में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू. टी. ओ.) को ज़िंदा बने रहना है, तो उसके सुधार के कौन-कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं, विशेष रूप से भारत के हित को ध्यान में रखते हुए? (2018) प्रश्न. “WTO के अधिक व्यापक लक्ष्य और उद्देश्य वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रबंधन तथा प्रोन्नति करना है। परंतु (संधि) वार्ताओं की दोहा परिधि मृतोंमुखी प्रतीत होती है जिसका कारण विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद है।'' भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस पर चर्चा कीजिये। (2016) |