छत्तीसगढ़ Switch to English

रायपुर-दुर्ग मेट्रो रेल परियोजना

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की राजधानी रायपुर के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये रायपुर-दुर्ग मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी।

मुख्य बिंदु

- मेट्रो रेल परियोजना के बारे में:

- यह पहल दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की तर्ज पर एक राज्य राजधानी क्षेत्र (SCR) स्थापित करने के व्यापक दृष्टिकोण का एक हिस्सा है। SCR का लक्ष्य रायपुर, नवा रायपुर अटल नगर और दुर्ग-भिलाई कॉरिडोर जैसे प्रमुख शहरी क्षेत्रों को एकीकृत, सुव्यवस्थित शहरी ढाँचे में एकीकृत करना है।

- उद्देश्य:

- कुशल परिवहन: मेट्रो रेल प्रणाली को लोगों की आवाजाही बढ़ाने, सड़क की भीड़ को कम करने और SCR के भीतर परिवहन को सुव्यवस्थित करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

- क्षेत्रीय अवसंरचना विकास: यह पूरे क्षेत्र में साझा अवसंरचना विकास में योगदान देगा जिससे अधिक समन्वित विकास सुनिश्चित होगा।

- जनसंख्या वृद्धि: वर्ष 2031 तक 50 लाख से अधिक की अनुमानित जनसंख्या के साथ, विश्वसनीय और सुलभ सार्वजनिक परिवहन की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिये मेट्रो प्रणाली विकसित की जा रही है।

- वित्त पोषण और प्रारंभिक कदम:

- छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य बजट 2024-25 में एक व्यापक व्यवहार्यता सर्वेक्षण के लिये 5 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि आवंटित की है, जो परियोजना की तकनीकी, वित्तीय और परिचालन व्यवहार्यता का आकलन करने की दिशा में पहला कदम है।

- इसके अतिरिक्त, रायपुर नगर निगम ने रायपुर में लाइट मेट्रो प्रणाली के संभावित कार्यान्वयन का पता लगाने के लिये अगस्त 2024 में रूसी संघ के परिवहन मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये।

- राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (CRDA) की स्थापना:

- रायपुर-दुर्ग मेट्रो रेल परियोजना की सफलता और क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (CRDA) की स्थापना की जा रही है। CRDA, राज्य राजधानी क्षेत्र (SCR) के विकास की देखरेख करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि परियोजना का कार्यान्वयन समन्वित तरीके से हो।

- CRDA के प्रमुख कार्य:

- शहरी नियोजन: CRDA भूमि उपयोग को विनियमित करने, बुनियादी ढाँचे के विकास और SCR के भीतर निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिये ज़िम्मेदार होगा।

- पर्यावरण प्रबंधन: सतत् विकास सुनिश्चित करना एक प्रमुख ज़िम्मेदारी होगी, जिसमें प्राधिकरण पूरे क्षेत्र में पर्यावरण संबंधी चिंताओं का प्रबंधन करेगा।

- समन्वय और कार्यान्वयन: यह क्षेत्रीय योजना को वास्तविक कार्यान्वयन के साथ एकीकृत करने तथा समेकित शहरी विकास को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभाएगा।

- शासन संरचना: CRDA की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे और इसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ नौकरशाह, विधानसभा के सदस्य (MLA) तथा शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

- प्राधिकरण मेट्रो परियोजना की प्रगति का मार्गदर्शन और निगरानी करेगा तथा क्षेत्रीय विकास लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करेगा।

- वित्तपोषण और बजट: CRDA को मेट्रो रेल जैसी पूंजी-गहन परियोजनाओं को समर्थन देने के लिये एक समर्पित बुनियादी ढाँचा उपकर लगाने का अधिकार होगा।

- यह वार्षिक बजट तैयार करने और राज्य सरकार को नियमित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये भी ज़िम्मेदार होगा।

बिहार Switch to English

IRDAI के नए अध्यक्ष नियुक्त

चर्चा में क्यों?

पूर्व वित्त और आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को भारतीय बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण (IRDAI) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो देबाशीष पांडा का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल मार्च 2025 में समाप्त हो गया।

- यह नियुक्ति, जिसे मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है, तीन वर्ष की अवधि के लिये अथवा सेठ की आयु 65 वर्ष होने तक, जो भी पहले हो, के लिये की गई।

मुख्य बिंदु

IRDAI के बारे में:

- परिचय:

- वर्ष 1999 में स्थापित यह एक विनियामक निकाय है, जिसे बीमा ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से गठित किया गया था।

- यह IRDAI अधिनियम, 1999 के तहत एक वैधानिक निकाय है तथा यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

- यह निकाय बीमा उद्योग का नियमन करता है और उसके समुचित विकास को सुनिश्चित करते हुए बीमा से संबंधित गतिविधियों की निगरानी करता है।

- इस प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य IRDAI अधिनियम, 1999 तथा बीमा अधिनियम, 1938 में निर्दिष्ट हैं।

- अध्यक्ष और सदस्य:

- IRDAI अधिनियम, 1999 की धारा 4 के अनुसार, प्राधिकरण में कुल दस सदस्य होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष, पाँच पूर्णकालिक सदस्य तथा चार अंशकालिक सदस्य शामिल होते हैं। ये सभी सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

राजस्थान Switch to English

राजस्थान में भारतीय वायु सेना का वायु अभ्यास

चर्चा में क्यों?

भारतीय वायु सेना (IAF) राजस्थान के सीमावर्ती ज़िलों में एक महत्वपूर्ण वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य अपनी परिचालन तैयारी और रणनीतिक क्षमताओं का परीक्षण करना था।

मुख्य बिंदु

- अवधि: तीन दिन (23-25 जुलाई, 2025)

- स्थान: राजस्थान में (जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर) पाकिस्तान सीमा के निकट।

- उद्देश्य: परिचालन तैयारी का परीक्षण करना और रणनीतिक अभ्यास आयोजित करना।

- नागरिक हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध:

- इस अभ्यास के दौरान एक नोटिस टू एयरमेन (NOTAM) जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत नागरिक वायु यातायात पर प्रतिबंध लगाया गया है।

- इसका उद्देश्य IAF को ड्रोन, मिसाइल और अन्य लड़ाकू विमानों के संचालन हेतु निर्बाध हवाई क्षेत्र उपलब्ध कराना है।

- शामिल विमान:

- इस अभ्यास में राफेल, सुखोई-30, मिराज 2000 तथा जैगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने दिन-रात हवाई अभ्यास (sorties) किये।

- अभ्यास में हवाई लक्ष्यों को भेदने तथा सटीक ज़मीनी हमलों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- यह अभ्यास जोधपुर और बाड़मेर स्थित उत्तरलाई वायुसेना अड्डों से समन्वित रूप से संचालित किया गया तथा जैसलमेर स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में उड़ानें संचालित की गईं।

- रणनीतिक महत्त्व:

- यह अभ्यास क्षेत्र में किसी भी शत्रुतापूर्ण गतिविधि के प्रति भारत की त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया देने की तैयारी तथा क्षमता को दर्शाता है।

राजस्थान Switch to English

डेज़र्ट नेशनल पार्क में रैप्टर पारिस्थितिकी पर अध्ययन

चर्चा में क्यों?

डेज़र्ट नेशनल पार्क और इसके आसपास के क्षेत्रों में रैप्टर पारिस्थितिकी पर केंद्रित एक अध्ययन पहल शुरू की गई है।

मुख्य बिंदु

- अध्ययन के बारे में:

- इस अध्ययन का उद्देश्य क्षेत्र में प्रजनन करने वाले शिकारी पक्षियों की स्थिति तथा स्थानीय पारिस्थितिकी का आकलन करना है।

- भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) द्वारा प्रारंभ की गई यह परियोजना 21 जुलाई 2025 को शुरू हुई और जुलाई 2027 तक जारी रहेगी।

- अध्ययन में शिकारी पक्षियों की गतिविधि और प्रजनन पैटर्न पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, साथ ही उनकी स्थानिक पारिस्थितिकी तथा संरक्षण आवश्यकताओं को समझने पर भी ज़ोर दिया जाएगा।

- कार्यप्रणाली:

- परियोजना के एक भाग के रूप में, दो गिद्धों, एक टॉनी ईगल और एक किशोर मिस्री गिद्ध को पहले ही GPS ट्रांसमीटर तथा बैकपैक हार्नेस से सुसज्जित कर छोड़ा गया है।

- अध्ययन में लाल सिर वाले गिद्ध, सफेद पूँछ वाले गिद्ध, भारतीय गिद्ध, मिस्री गिद्ध, भूरे चील और लैगर फाल्कन की छह-छह प्रजातियों के जैविक नमूनों का संग्रह भी शामिल है।

- कानूनी ढाँचा:

- इस अध्ययन को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 12(A) के तहत अनुमोदित किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह अध्ययन कानूनी और नैतिक मानकों के अनुरूप है।

- धारा 12(A) के अनुसार, मुख्य वन्यजीव वार्डन, आवेदन पर और लिखित आदेश के माध्यम से, व्यक्तियों या संस्थाओं को वन्यजीवों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करने हेतु परमिट देने के लिए अधिकृत होते हैं।

- महत्त्व:

- संरक्षण प्रयास: इस अध्ययन से प्राप्त महत्त्वपूर्ण डाटा संकटग्रस्त शिकारी प्रजातियों के लिये संरक्षण रणनीतियाँ विकसित करने में सहायक होगा।

- शिकारी पक्षियों का संरक्षण: इस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों से, विशेष रूप से थार रेगिस्तान में रैप्टर प्रजातियों और उनके आवास की सुरक्षा के उपायों के विकास में योगदान मिलने की अपेक्षा है।

रैप्टर प्रजातियाँ:

- परिचय: रैप्टर वे पक्षी हैं, जो शिकार करते हैं। ये मांसाहारी होते हैं तथा स्तनधारियों, सरीसृपों, उभयचरों, कीटों के साथ-साथ अन्य पक्षियों को भी मारकर खाते हैं।

- सभी रैप्टर/शिकारी पक्षी मुड़ी हुई चोंच, नुकीले पंजे वाले मज़बूत पैर, तीव्र दृष्टि के साथ ही मांसाहारी होते हैं।

- जनसंख्या: इंडोनेशिया में सबसे अधिक रैप्टर प्रजातियांँ पाई जाती हैं, इसके बाद कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू का स्थान है।

- उदाहरण: उल्लू, गिद्ध, बाज, फाॅल्कन, चील, काइट्स, ब्यूटियो, एक्सीपिटर्स, हैरियर और ओस्प्रे।

- संरक्षण के प्रयास:

- रैप्टर्स MoU (वैश्विक): इस समझौते को ‘रैप्टर समझौता-ज्ञापन (Raptor MOU)’ के नाम से भी जाना जाता है।

- यह वन्य प्राणियों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (CMS) के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।

- यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।

- भारत रैप्टर्स MoU का हस्ताक्षरकर्त्ता है।

- भारत SAVE (Saving Asia’s Vultures from Extinction) संघ का भी हिस्सा है।

- गिद्धों के संरक्षण के लिये भारत ने गिद्ध कार्ययोजना 2020-25 शुरू की है।

- पिंजौर (हरियाणा) में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र (Jatayu Conservation Breeding Centre) भारतीय गिद्ध प्रजातियों के प्रजनन और संरक्षण के लिये राज्य के बीर शिकारगाह वन्यजीव अभयारण्य के भीतर विश्व की सबसे बड़ी अनुकूल जगह है।

डेज़र्ट नेशनल पार्क

- भौगोलिक स्थिति:

- यह राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर ज़िलों में 3,162 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है।

- यह थार रेगिस्तान में स्थित है, जो एक गर्म और शुष्क क्षेत्र है, जहाँ वर्षा बहुत कम होती है (<100 मिमी) तथा जिसमें रेत के टीले, चट्टानी क्षेत्र एवं रेतीले मैदान शामिल हैं।

- वनस्पति और पादप:

- यहाँ की विशेषता विरल वनस्पति है, जिसमें कंटीली झाड़ियाँ, घास के मैदान और टीले सम्मिलित हैं।

- खेजड़ी (Prosopis cineraria) जैसी उल्लेखनीय वृक्ष प्रजातियाँ तथा विभिन्न बबूल प्रजातियाँ इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को सहारा देती हैं।

- जीव-जंतु और जैवविविधता:

- यह पार्क 60 स्तनपायी, 51 सरीसृप और 100 पक्षी प्रजातियों का घर है।

- स्थानिक और लुप्तप्राय प्रजातियों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, डेज़र्ट फॉक्स तथा लौंगवाला टॉड-हेडेड अगामा शामिल हैं।

- यहाँ हूबारा बस्टर्ड जैसे प्रवासी पक्षी भी पाए जाते हैं।

उत्तर प्रदेश Switch to English

उत्तर प्रदेश का ग्राम-ऊर्जा मॉडल

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम-ऊर्जा मॉडल के तहत कई गाँवों में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की योजना का अनावरण किया है।

मुख्य बिंदु

- उद्देश्य:

- इस पहल का उद्देश्य अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर और गोंडा ज़िलों में पायलट परियोजना के तहत 2,250 बायोगैस संयंत्र स्थापित करना है।

- इसका प्राथमिक उद्देश्य बायोगैस उत्पादन को स्थानीय स्तर पर प्रोत्साहित करना है, जिसका उपयोग ग्रामीणों द्वारा सीधे किया जाएगा।

- विस्तार योजनाएँ एवं लागत विवरण:

- यदि यह पायलट परियोजना सफल रहती है, तो अगले चार वर्षों में इसका विस्तार कर 2.50 लाख ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा।

- प्रत्येक बायोगैस इकाई की अनुमानित लागत 39,300 रुपए है, जिसमें किसानों को केवल 3,990 रुपए का योगदान देना होगा। शेष लागत सरकारी सब्सिडी और कार्बन क्रेडिट मॉडल से वहन की जाएगी।

- यह लागत-साझाकरण मॉडल सुनिश्चित करता है कि यह पहल ग्रामीण किसानों के लिये वित्तीय रूप से व्यवहार्य और सुलभ बनी रहे।

- अनुमोदन और सरकारी समर्थन:

- इस परियोजना को राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग से औपचारिक अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि यह पहल पर्यावरण तथा जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप है।

- सहायक बुनियादी ढाँचा:

- बायोगैस संयंत्रों के अतिरिक्त, सरकार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गौशालाओं का विकास करने की योजना बना रही है।

- इन आश्रय स्थलों का निर्माण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत किया जाएगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे।

- पहले चरण में 43 गौशालाओं को बायोगैस एवं खाद उत्पादन इकाइयों से सुसज्जित किया जाएगा।

- प्रत्येक गौशाला से प्रति माह लगभग 50 क्विंटल घोल तैयार होने की संभावना है, जिसे आसपास के किसानों को जैविक खाद के रूप में वितरित किया जाएगा।

- महत्त्व:

- इसमें ग्रामीण रसोई में LPG के उपयोग में 70% तक की कटौती करने की क्षमता है, जिससे गैर-नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता कम होने से पर्यावरणीय प्रभाव में उल्लेखनीय कमी आएगी।

बायोगैस

- बायोगैस एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को अवायवीय अपघटन कहा जाता है।

- बायोगैस मुख्यतः मीथेन (CH₄) और कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) से मिलकर बना होता है।

राजस्थान Switch to English

अनुसूचित जाति समुदाय के लिये राजस्थान सरकार की योजना

चर्चा में क्यों?

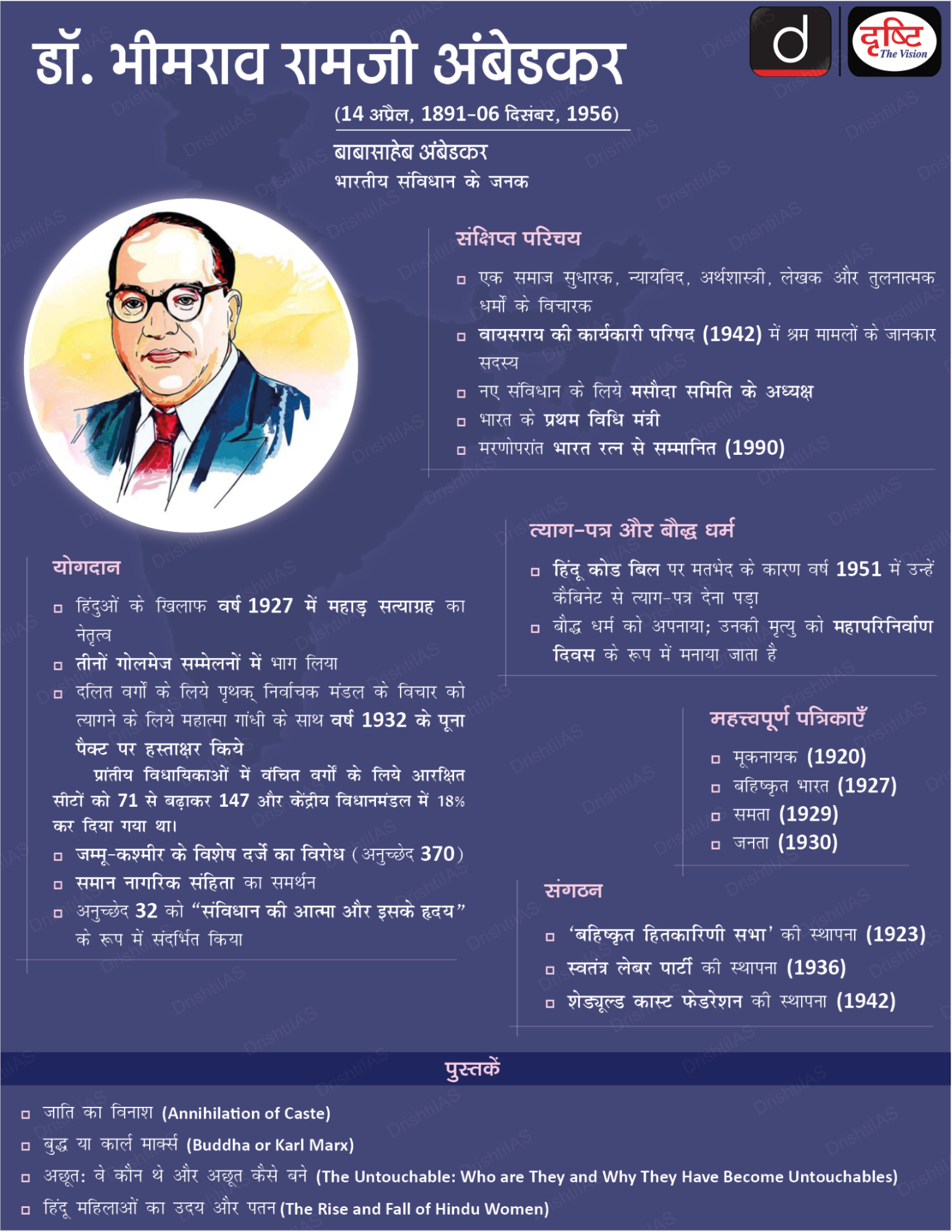

राजस्थान सरकार ने 'वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना' से प्रेरित होकर राजस्थान के अनुसूचित जाति (SC) के निवासियों के लिये डॉ. बी.आर. अंबेडकर से जुड़े पाँच ऐतिहासिक स्थलों तक मुफ्त रेल यात्रा की योजना शुरू की है।

मुख्य बिंदु

- योजना के बारे में:

- इस पहल का उद्देश्य डॉ. अंबेडकर के जीवन और कार्य से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा की सुविधा प्रदान करके उनकी विरासत का सम्मान करना है।

- डॉ. बी.आर. अंबेडकर से संबंधित स्थल:

- अंबेडकर जन्मस्थान (महू, मध्य प्रदेश):

- भीम जन्मभूमि, अंबेडकर की 100वीं जयंती पर उद्घाटन किया गया एक स्मारक है, जो प्रतिवर्ष लाखों आगंतुकों को आकर्षित करता है, विशेष रूप से अंबेडकर जयंती (14 अप्रैल) पर, जो सामाजिक समानता और स्मरण के केंद्र के रूप में कार्य करता है।

- दीक्षा भूमि (नागपुर, महाराष्ट्र):

- यह स्थल 14 अक्तूबर 1956 को डॉ. अंबेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने का प्रतीक है, जहाँ उनके 4,00,000 से ज़्यादा अनुयायी थे। यहाँ एशिया के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है और यहाँ धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें हर साल लाखों लोग आते हैं।

- महापरिनिर्वाण भूमि (दिल्ली/अलीपुर रोड):

- वह स्थान जहाँ 6 दिसंबर 1956 को डॉ. अंबेडकर ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। भारतीय संविधान के समान डिज़ाइन किया गया यह स्मारक आधुनिक और बौद्ध स्थापत्य कला को जोड़ता है, जो उनकी विरासत का प्रतीक है।

- चैत्य भूमि (मुंबई, महाराष्ट्र):

- डॉ. अंबेडकर का समाधि स्थल, हाशिये पर पड़े समुदायों के लिये आशा और एकता का प्रतीक। यह अंबेडकरवादी और नव-बौद्ध आंदोलनों के लिये एक केंद्रीय सभा स्थल के रूप में कार्य करता है।

- इंदु मिल स्मारक (मुंबई):

- दादर में पूर्व इंदु मिल स्थल को एक भव्य स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें 350 फीट ऊँची कांस्य प्रतिमा और बौद्ध-प्रेरित वास्तुकला होगी, जो डॉ. अंबेडकर की विरासत का प्रतीक है और एक शैक्षिक स्थल प्रदान करेगा।

- योजना लाभ:

- यात्रा, आवास और भोजन से संबंधित सभी खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाएंगे।

- आवेदन प्रक्रिया:

- आवेदकों को ज़िला स्तरीय समिति द्वारा आयोजित समीक्षा प्रक्रिया से गुजरना होगा।

- चयन प्रक्रिया:

- यदि आवेदकों की संख्या उपलब्ध स्लॉट से अधिक हो जाती है, तो चयन कम्प्यूटरीकृत लॉटरी या अन्य पारदर्शी विधि के माध्यम से किया जाएगा, जिसके परिणाम आधिकारिक विभागीय वेबसाइट और सूचना पोर्टल पर प्रकाशित किये जाएंगे।

- पात्रता मानदंड:

- आवेदक राजस्थान के अनुसूचित जाति समुदाय से होना चाहिये

- गैर-आयकरदाता होना चाहिये

- जन आधार कार्ड होना चाहिये और

- संक्रामक रोगों (जैसे, COVID-19, टीबी) से पीड़ित नहीं होना चाहिये।

PCS परीक्षण

PCS परीक्षण