उत्तर प्रदेश Switch to English

IOC की पहली महिला अध्यक्ष

चर्चा में क्यों?

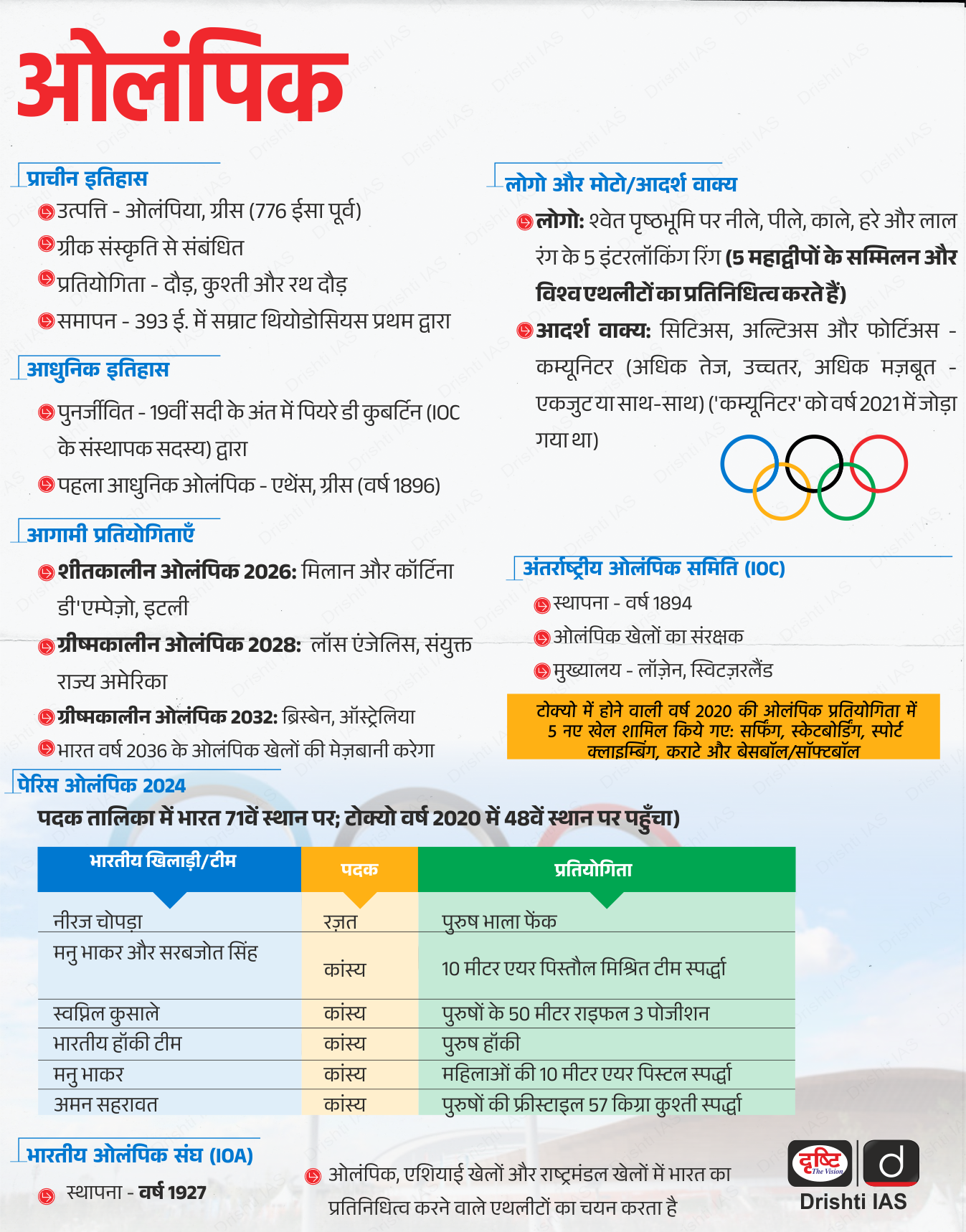

23 जून 2025 को, IOC की 131वीं वर्षगाँठ के अवसर पर क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) की पहली महिला तथा पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनीं।

- थॉमस बाक, जिन्होंने 2013 से प्रारंभ होकर 12 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण किया, अब IOC अध्यक्ष के मानद पद को ग्रहण करेंगे।

मुख्य बिंदु

क्रिस्टी कोवेंट्री के बारे में

- ओलंपिक सफलता:

- वह ज़िम्बाब्वे की सबसे सफल ओलंपियन हैं, जिन्होंने देश के कुल आठ में से सात ओलंपिक पदक जीते हैं।

- किसी भी अफ्रीकी खिलाड़ी ने उनसे अधिक ओलंपिक पदक नहीं जीते हैं। वे बैकस्ट्रोक और मेडली तैराकी में विशेषज्ञ रही हैं।

- एथेंस 2004 ओलंपिक में, उन्होंने तीन पदक जीते: 200 मीटर बैकस्ट्रोक में स्वर्ण, 100 मीटर बैकस्ट्रोक में रजत और 200 मीटर मेडले में कांस्य।

- उन्होंने बीजिंग 2008 में 200 मीटर बैकस्ट्रोक में अपना खिताब बरकरार रखा और तीन रजत पदक भी जीते।

- विश्व खिताब और सेवानिवृत्ति:

- कोवेंट्री ने वर्ष 2005 और 2009 में तीन लॉन्ग-कोर्स विश्व खिताब तथा वर्ष 2008 में चार शॉर्ट-कोर्स स्वर्ण पदक जीते।

- उन्होंने रियो ओलंपिक 2016 के बाद प्रतिस्पर्द्धात्मक तैराकी से संन्यास लिया, जो उनका पाँचवाँ ओलंपिक था।

- सरकारी भूमिका:

- सितंबर 2018 में उन्हें ज़िम्बाब्वे की युवा, खेल, कला एवं मनोरंजन मंत्री नियुक्त किया गया।

- IOC में सहभागिता:

- उन्हे वर्ष 2013 में एथलीट आयोग की सदस्य के रूप में IOC में चुना गया तथा वर्ष 2021 में उन्हें स्वतंत्र IOC सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया।

- IOC अध्यक्ष के रूप में भूमिका:

- वह अपने पहले ओलंपिक खेलों के रूप में वर्ष 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेल मिलानो कॉर्टिना की देखरेख करेंगी।

- वे वर्ष 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बान शहर के चयन की प्रक्रिया की भी निगरानी करेंगी।

- कतर और सऊदी अरब जैसे संभावित दावेदारों पर विचार चल रहा है, तथा IOC की नई प्रक्रिया के तहत पसंदीदा उम्मीदवार को शीघ्र चुना जा सकता है।

- वे लगभग 100 IOC सदस्यों के साथ बंद-द्वार सत्र की अध्यक्षता करेंगी, जिनमें वर्तमान व पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, कारोबारी नेता, खिलाड़ी तथा ओलंपिक खेल संगठनों के प्रमुख शामिल होंगे।

- उन्होंने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल को ओलंपिक मंच की संरक्षकता के रूप में रेखांकित करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य प्रेरणा देना, जीवन बदलना तथा दुनिया भर में आशा फैलाना है। वे अगले आठ वर्षों तक IOC का नेतृत्व करेंगी।

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति

- IOC स्विट्ज़रलैंड के लॉज़ेन में स्थित एक गैर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो वर्ष 1894 में अस्तित्व में आया था।

- यह समिति ओलंपिक खेलों के नियम व दिशा-निर्देश तय करती है, तथा यह निर्धारित करती है कि अगले ओलंपिक खेल कब और कहाँ होंगे।

- IOC एक स्थायी संगठन है जो अपने सदस्यों का चुनाव करता है जिसका प्रत्येक सदस्य फ्रेंच या अंग्रेज़ी भाषी होता है और राष्ट्रीय ओलंपिक समिति वाले देश का नागरिक होता है या वहाँ रहता है।

- IOC ओलंपिक खेलों और ओलंपिक मूवमेंट से संबंधित सभी विवादों के समाधान के लिये अंतिम प्राधिकारण है।

- इसका उद्देश्य ओलंपिक खेलों का नियमित आयोजन सुनिश्चित करना तथा ओलंपिकवाद (Olympism) और ओलंपिक मूवमेंट को बढ़ावा देना है।

- ओलंपिकवाद एक ऐसा दर्शन है जो खेल, संस्कृति, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को संगठित करता है, जो प्रयास के आनंद, अच्छे उदाहरणों के शैक्षिक मूल्य, सामाजिक जिम्मेदारी तथा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के सम्मान पर ज़ोर देता है।

- ओलंपिक मूवमेंट का लक्ष्य ओलंपिकवाद और उसके मूल्यों के अनुसार अभ्यास किये जाने वाले खेलों के माध्यम से युवाओं को शिक्षित कर एक शांतिपूर्ण एवं बेहतर विश्व के निर्माण में योगदान देना है।

- ओलंपिक मूवमेंट के तीन मुख्य घटक हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC), अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ (IF) और राष्ट्रीय ओलंपिक समितियाँ (NOC)।

उत्तर प्रदेश Switch to English

जाह्नवी डांगेती

चर्चा में क्यों?

आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी ज़िले की 23 वर्षीय जाह्नवी डांगेती को अमेरिका स्थित निजी अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज (TSI) के वर्ष 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिये एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट (ASCAN) के रूप में चुना गया है।

- एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट वह व्यक्ति होता है, जिसे किसी अंतरिक्ष एजेंसी या संगठन द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिये प्रशिक्षण हेतु चयनित किया जाता है, ताकि उसे भविष्य में अंतरिक्ष अभियानों के लिये योग्य बनाया जा सके।

मुख्य बिंदु

जाह्नवी डांगेती के बारे में

- उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पश्चिम गोदावरी ज़िले में पूरी की तथा उसके बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU), पंजाब से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की; उनके माता-पिता पद्मश्री और श्रीनिवास वर्तमान में कुवैत में रहते हैं।

- वह वर्ष 2022 में पोलैंड के क्राकोव में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र (AATC) में सबसे कम उम्र की विदेशी एनालॉग अंतरिक्ष यात्री और पहली भारतीय बनीं।

- उन्होंने नासा द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय खोज सहयोग (IASC) के साथ कार्य किया है और हवाई में स्थित पैन-स्टार्स टेलीस्कोप के माध्यम से क्षुद्रग्रहों की खोज में योगदान दिया है।

- उनको कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें नासा स्पेस ऐप्स चैलेंज में पीपल्स चॉइस अवार्ड और इसरो के विश्व अंतरिक्ष सप्ताह समारोह में यंग अचीवर अवार्ड शामिल हैं।

- केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनने पर उन्हें बधाई दी तथा उनकी उपलब्धि को भारत के लिये गौरव का क्षण बताया।

टाइटंस अंतरिक्ष मिशन

- वर्ष 2029 के लिये निर्धारित इस मिशन का नेतृत्व NASA के अनुभवी अंतरिक्ष यात्री कर्नल (सेवानिवृत्त) विलियम मैकआर्थर जूनियर करेंगे।

- अमेरिका स्थित इस मिशन में लगभग 5 घंटे का समय लगेगा, इस दौरान चालक दल ग्रह के चारों ओर दो बार उड़ान भरेगा तथा दो सूर्योदय और दो सूर्यास्त का अनुभव करेगा।

- यह मिशन लगभग 3 घंटे तक निरंतर शून्य गुरुत्वाकर्षण प्रदान करेगा, जो वैज्ञानिक जाँच तथा मानव अंतरिक्ष उड़ान विकास के लिये एक क्रांतिकारी वातावरण उपलब्ध कराएगा।

- जाह्नवी वर्ष 2026 में अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण प्रारंभ करेंगी, जिसमें उड़ान सिमुलेशन, अंतरिक्ष यान प्रक्रियाएँ, उत्तरजीविता प्रशिक्षण तथा चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन शामिल होंगे।

अंतरिक्ष में भारत की अन्य प्रमुख उपलब्धियाँ:

- एक्सिओम-4 (Ax-4) मिशन (2025): ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बने और NASA के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) का दौरा करने वाले पहले भारतीय होंगे।

- चार सदस्यीय दल (अमेरिका से पैगी व्हिटसन, पोलैंड से स्लावोज़ उज्नान्स्की-विस्निएव्स्की, तथा हंगरी से टिबोर कापू ) 60 वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे, जिनमें से 7 प्रयोग भारत द्वारा किये जाएंगे।

- ISRO के प्रयोगों का उद्देश्य अंतरिक्ष, उसके जैविक प्रभावों और सूक्ष्मगुरुत्व के बारे में हमारी समझ को बढ़ाना है, जिसमें एक प्रमुख प्रयोग 6 प्रकार के फसल बीजों पर अंतरिक्ष उड़ान के प्रभाव की जाँच करना है।

- रूसी सोयुज मिशन (1984): राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने, जो भारत की अंतरिक्ष यात्रा के लिये एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी।

उत्तर प्रदेश Switch to English

CIP-दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र (CSARC), आगरा

चर्चा में क्यों?

सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले के सिंगना में पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र (CIP) के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

- भारत में CIP क्षेत्रीय केंद्र न केवल घरेलू किसानों की बल्कि अन्य दक्षिण एशियाई देशों के किसानों की भी आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

मुख्य बिंदु

- उद्देश्य:

- परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना तथा आलू और शकरकंद की उत्पादकता, कटाई के बाद प्रबंधन एवं मूल्य संवर्द्धन में सुधार करके रोज़गार सृजन करना है।

- परियोजना लागत:

- उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित केंद्र के लिये 10 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। परियोजना की कुल लागत 171 करोड़ रुपए है, जिसमें भारत 111 करोड़ रुपए का योगदान देगा और CIP (अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र) द्वारा 60 करोड़ रुपए प्रदान किये जाएंगे।

- रोज़गार पर प्रभाव:

- भारत का आलू क्षेत्र- उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, परिवहन, विपणन तथा विस्तृत मूल्य शृंखला जैसे क्षेत्रों में रोज़गार सृजन की महत्त्वपूर्ण क्षमता रखता है।

- नवाचार:

- CSARC (केंद्रीय आलू एवं शकरकंद अनुसंधान केंद्र) द्वारा आलू और शकरकंद की उच्च उपज देने वाली, पोषक तत्त्वों से भरपूर तथा जलवायु-अनुकूल किस्मों का विकास किया जाएगा, जिससे विश्व स्तरीय वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से न केवल भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में सतत् विकास को गति मिलेगी।

- भारत का आलू उत्पादन:

- भारत विश्व स्तर पर आलू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, जिसका उत्पादन वर्ष 2020 में 51.30 मिलियन टन था।

- भारत और चीन मिलकर वैश्विक आलू उत्पादन का एक-तिहाई से अधिक उत्पादन करते हैं, जो वर्ष 2020 में कुल 359.07 मिलियन टन था।

- भारत में प्रमुख उत्पादक राज्य:

- उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आलू उत्पादन में अग्रणी हैं, जिनमें से प्रत्येक ने 2020-21 में 15 मिलियन टन का योगदान दिया।

- बिहार में 9 मिलियन टन उत्पादन होता है तथा गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब भी इसमें महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।

संबंधित संस्थान

- अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र (CIP): इसकी स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी, इसका मुख्यालय लीमा, पेरू में है, यह आलू, शकरकंद तथा अन्य कंद फसलों पर अनुसंधान करता है।

- चीन: पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र की सेवा के लिये वर्ष 2017 में बीजिंग के यानकिंग में चाइना सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक (CCCAP) की स्थापना की गई।

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कंद फसलों पर केंद्रित दो प्रमुख संस्थानों का संचालन करती है:

- ICAR-CPRI (केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान), शिमला, जो आलू पर अनुसंधान करता है।

- ICAR-CTCRI (केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान), तिरुवनंतपुरम, जो शकरकंद पर अनुसंधान करता है।

- अन्य कृषि केंद्र की स्थापना: वर्ष 2017 में, कृषि मंत्रालय ने वाराणसी में फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI) के एक क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना का समर्थन किया।

झारखंड Switch to English

झारखंड में सिकल सेल रोग पर नियंत्रण

चर्चा में क्यों?

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस (19 जून) पर सिकल सेल रोग के उन्मूलन के लिये झारखंड की प्रतिबद्धता दोहराई और उपचार तथा जागरूकता हेतु व्यापक दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया।

मुख्य बिंदु

- मुख्यमंत्री ने सिकल सेल रोग के उन्मूलन के लिये जागरूकता बढ़ाना तथा शीघ्र निदान और उपचार सुनिश्चित करने के लिये स्क्रीनिंग बढ़ाने पर ज़ोर दिया।

- उन्होंने इस बीमारी से निपटने के लिये सरकारी निकायों, स्वास्थ्य पेशेवरों और यूनिसेफ जैसे संगठनों से सामूहिक प्रयास करने का आग्रह किया।

- विश्व सिकल सेल रोग दिवस: यह प्रत्येक वर्ष 19 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 2008 को एक प्रस्ताव पारित कर सिकल सेल रोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता दी।

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी एस.सी.डी. को प्रथम आनुवंशिक रोगों में से एक माना है।

सिकल सेल रोग (SCD)

- परिचय:

- SCD एक आनुवंशिक विकार है, जिसमें असामान्य हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त कोशिकाएँ (RBC) कठोर और हंसुली (sickle) के आकार की हो जाती हैं, जिससे ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है।

- लक्षण:

- क्रोनिक एनीमिया – थकान और कमज़ोरी का कारण बनता है।

- दर्दनाक प्रकरण – अचानक और तीव्र दर्द, जिसे सिकल सेल संकट कहा जाता है।

- विकास और यौवन में विलंब।

-

उपचार:

बिहार Switch to English

बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र

चर्चा में क्यों?

बिहार भारत के उन पहले छह राज्यों में शामिल होगा, जिन्हें देश के नए परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र मिलेगा।

मुख्य बिंदु

परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में

- घोषणा और अनुमोदन:

- पटना में पूर्वी क्षेत्र के विद्युत मंत्रियों की पाँचवीं बैठक के दौरान केंद्रीय विद्युत मंत्री ने यह घोषणा की कि बिहार में लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) तकनीक पर आधारित परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिये केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है।

- इस बैठक में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो पूर्वी क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था।

- बिहार के लिये महत्त्व:

- इस परियोजना के माध्यम से राज्य में स्थिर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होने, औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने, रोज़गार सृजन तथा तकनीकी उन्नति को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। \

- विद्युत की कमी और सीमित आधारभूत संरचना से जुड़ी बिहार की पारंपरिक चुनौतियों को देखते हुए यह कदम इसके ऊर्जा परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है।

परमाणु ऊर्जा मिशन

- महत्त्वाकांक्षी क्षमता विस्तार:

- इसका उद्देश्य भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8,180 मेगावाट (30 जनवरी 2025 तक) से बढ़ाकर वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट करना है, जिससे परमाणु ऊर्जा को भारत के ऊर्जा मिश्रण में एक प्रमुख स्तंभ के रूप में स्थापित किया जा सके तथा दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता को समर्थन मिल सके।

- स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर ध्यान:

- यह मिशन 20,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ स्वदेशी प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) के अनुसंधान और विकास को प्राथमिकता देता है।

- इसका लक्ष्य वर्ष 2033 तक कम-से-कम पाँच स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किये गए SMR को विकसित और संचालित करना है, जिससे दबावयुक्त भारी जल रिएक्टरों (PHWR) में भारत की विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सके।

- यह मिशन 20,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ स्वदेशी प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) के अनुसंधान और विकास को प्राथमिकता देता है।

- प्रत्येक राज्य में संयंत्र:

- इस मिशन के अंतर्गत भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिये प्रत्येक राज्य में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- निजी क्षेत्र की भागीदारी:

- निजी निवेश और सहयोग को प्रोत्साहित करने हेतु परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 तथा परमाणु क्षति के लिये नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 में संशोधन के लिये विधायी परिवर्तन की योजना बनाई गई है।

- इससे परमाणु परियोजनाओं की तीव्र स्थापना, नवाचार और आर्थिक विकास को सहायता मिलेगी, क्योंकि निजी संस्थाएँ भूमि, पूंजी और वित्तपोषण का योगदान देंगी जबकि NPCIL (न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) रिएक्टर परिचालन का प्रबंधन करेगी।

- लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR):

- SMR एक उन्नत परमाणु रिएक्टर है, जिसकी क्षमता 300 मेगावाट तक होती है, जो पारंपरिक रिएक्टरों की क्षमता का लगभग एक तिहाई है।

- यह तकनीक उन्नत, लागत प्रभावी तथा सुरक्षित है और विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिये उपयुक्त है, जहाँ मध्यम विद्युत माँग होती है या बड़े संयंत्रों की स्थापना संभव नहीं है।

- भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC), बंद हो रहे कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों को पुनः उपयोगी बनाने तथा दूरदराज़ के क्षेत्रों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये SMR पर कार्य कर रहा है।

- परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) भी भारत के विशाल थोरियम संसाधनों के उपयोग के लिये हाइड्रोजन उत्पादन हेतु उच्च तापमान गैस-शीतित रिएक्टरों तथा पिघले हुए नमक रिएक्टरों जैसे रिएक्टरों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

विद्युत क्षेत्र में अन्य हालिया घटनाक्रम

- बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजनाएँ:

- परमाणु संयंत्र के अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने बिहार में 1,000 मेगावाट बैटरी भंडारण क्षमता की परियोजना को मंजूरी दी है।

- यह परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण का समर्थन करेगी तथा ग्रिड स्थिरता को बढ़ाएगी, जिसमें प्रति मेगावाट 18 लाख रुपए की व्यवहार्यता अंतर निधि शामिल होगी।

- BESS परियोजना की आधारशिला:

- प्रधानमंत्री ने 20 जून 2025 को सिवान में 500 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) परियोजना की आधारशिला रखी।

- बिहार को अतिरिक्त सहायता:

- गर्मियों में उच्च विद्युत माँग को पूरा करने हेतु केंद्र ने आगामी 3 से 6 महीनों के लिये बिहार को अतिरिक्त 500 मेगावाट विद्युतआपूर्ति करने पर सहमति दी है।

- स्मार्ट मीटर और घाटा नियंत्रण:

- राज्य को 8 मिलियन स्मार्ट मीटर स्थापित करने तथा तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे में उल्लेखनीय कमी लाने के लिये सराहना मिली है, जो विद्युत क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रगति का संकेत है

झारखंड Switch to English

संशोधित झरिया मास्टर प्लान (JMP)

चर्चा में क्यों?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने झारखंड के झरिया कोयला क्षेत्र में आग, भूमि धंसाव तथा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु संशोधित झरिया मास्टर प्लान (JMP) को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

मुख्य बिंदु

संशोधित झरिया मास्टर प्लान (JMP) के बारे में

- कुल वित्तीय परिव्यय:

- संशोधित योजना के कार्यान्वयन के लिये कुल वित्तीय परिव्यय 5,940.47 करोड़ रुपए है।

- चरणबद्ध दृष्टिकोण के तहत आग, भूस्खलन से निपटने तथा सबसे संवेदनशील स्थलों के परिवारों के पुनर्वास को प्राथमिकता दी जाएगी।

- आजीविका अनुदान और सहायता:

- संशोधित योजना कानूनी शीर्षक धारकों (LTH) और गैर-कानूनी शीर्षक धारकों (गैर-LTH) दोनों परिवारों को 1 लाख रुपए का आजीविका अनुदान प्रदान करती है।

- इसके अलावा, LTH और गैर-LTH दोनों परिवारों के लिये संस्थागत ऋण पाइपलाइन के माध्यम से 3 लाख रुपए तक की ऋण सहायता उपलब्ध होगी।

- इस योजना का उद्देश्य पुनर्वासित परिवारों के लिये आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने हेतु लक्षित कौशल विकास कार्यक्रमों तथा आय-सृजन के अवसरों के माध्यम से स्थायी आजीविका उत्पन्न करना है।

- बुनियादी ढाँचे का विकास:

- पुनर्वास स्थलों को आवश्यक बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा, जिसमें सड़क, बिजली, जलापूर्ति, सीवरेज, स्कूल, अस्पताल, कौशल विकास केंद्र, सामुदायिक हॉल तथा अन्य सामान्य सुविधाएँ शामिल होंगी।

- कार्यान्वयन और समर्थन:

- इन प्रावधानों का कार्यान्वयन संशोधित झरिया मास्टर प्लान के कार्यान्वयन हेतु गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार किया जाएगा।

- आजीविका पहलों को समर्थन देने के लिये झरिया वैकल्पिक आजीविका पुनर्वास कोष की स्थापना की जाएगी, जिससे आजीविका संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

- क्षेत्र में संचालित बहु-कौशल विकास संस्थानों के सहयोग से कौशल विकास कार्यक्रम भी संचालित किये जाएंगे।

झरिया कोलफील्ड के बारे में

- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- भारत के झारखंड में स्थित झरिया कोलफील्ड वर्ष 1916 से संचालित है तथा कोयला खनन का कार्य भी उसी समय से आरंभ हुआ था।

- इसे कोयला खदानों में लगी आग की समस्या से निरंतर जूझना पड़ रहा है, विशेष रूप से राष्ट्रीयकरण से पूर्व अपनाई गई अवैज्ञानिक खनन विधियों के कारण।

- झरिया में आग:

- इन आगों ने पर्यावरण तथा स्थानीय आबादी पर गंभीर प्रभाव डाला है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी संकट, भूमि क्षरण तथा भू-धँसाव की स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं।

- वर्ष 1916 में पहली बार आग लगने की सूचना मिलने के बाद से झरिया भूमिगत कोयला आग से प्रभावित रहा है, जिसका मुख्य कारण पूर्ववर्ती निजी ऑपरेटरों की अव्यवस्थित खनन प्रथाएँ थीं।

- राष्ट्रीयकरण और सरकारी हस्तक्षेप:

- भारत में कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण के बाद, पोलिश टीम और भारतीय विशेषज्ञों सहित विशेषज्ञों ने वर्ष 1978 में लगी आग का अध्ययन किया था।

- भारत सरकार ने इस क्षेत्र में आग और भूस्खलन संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु वर्ष 1996 में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था।

- झरिया मास्टर प्लान (2009):

- झरिया मास्टर प्लान को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में 7,112.11 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ अनुमोदित किया गया था।

- इस योजना का उद्देश्य कोयला आग का प्रबंधन करना, प्रभावित समुदायों का पुनर्वास करना तथा सुरक्षित कोयला निष्कर्षण सुनिश्चित करना था, जिसकी अवधि दो वर्ष के पूर्व-कार्यान्वयन चरण सहित कुल दस वर्ष की निर्धारित थी।

- वर्ष 2021 में मास्टर प्लान की समाप्ति के बाद, कोयला मंत्रालय ने अग्नि प्रबंधन और पुनर्वास परियोजनाओं की निगरानी और वित्तपोषण जारी रखा।

- वर्ष 2022 में गठित एक समिति ने आग बुझाने, मुआवज़ा देने तथा पुनर्वासित परिवारों के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराने हेतु आगे की कार्रवाई की सिफारिश की।

- अग्नि प्रबंधन में प्रगति:

- वैज्ञानिक उपायों और प्रौद्योगिकी के माध्यम से झरिया में अग्नि स्थलों की संख्या को 77 से घटाकर 27 कर दिया गया।

- सतह सीलिंग, ट्रेंचिंग तथा निष्क्रिय गैस निस्सारण जैसी तकनीकों के क्रियान्वयन से अग्नि प्रभावित क्षेत्र को 17.32 वर्ग किमी से घटाकर 1.80 वर्ग किमी कर दिया गया।

- पुनर्वास और पुनर्स्थापन:

- इस योजना का मुख्य ध्यान आग और भूस्खलन से प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन पर था, जिसके अंतर्गत BCCL (भारत कोकिंग कोल लिमिटेड) द्वारा विस्थापित आबादी के लिये आवास निर्माण किया जा रहा था।

- हालाँकि, भूमि मालिकों के प्रतिरोध तथा भूमि अधिकार हस्तांतरण के लिये कानूनी ढाँचे की कमी के कारण पुनर्वास प्रयास जटिल हो गए।

- भूमिगत आग के आकलन में तकनीकी चुनौतियाँ और कोयला निष्कर्षण के लिये भूमि अधिग्रहण को लेकर जनसामान्य की शंकाएँ भी इन प्रयासों की जटिलता को और बढ़ाती रहीं।

- कोयला निष्कर्षण:

- इस क्षेत्र में पर्याप्त कोयला भंडार उपलब्ध है, जिससे जून 2023 तक लगभग 43 मिलियन टन कोयला निकाला जा सकता है।

- कोयला निष्कर्षण अब भी एक प्राथमिक उद्देश्य बना हुआ है तथा उत्पादन लक्ष्यों के साथ-साथ पर्यावरण और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के संतुलन के प्रयास भी जारी हैं।

%20(1).gif)

.jpg)

PCS परीक्षण

PCS परीक्षण