शासन व्यवस्था

भारत में इच्छामृत्यु कार्यढाँचे में सुधार की आवश्यकता

- 07 Oct 2025

- 135 min read

यह एडिटोरियल 07/10/2025 को द हिंदू में प्रकाशित “Reforming passive euthanasia in India” पर आधारित है। लेख में यूनाइटेड किंगडम द्वारा पारित एक विधेयक की चर्चा की गई है जिसके तहत असाध्य रोग से ग्रस्त वयस्कों को कठोर सुरक्षा प्रावधानों के अंतर्गत सहायता प्राप्त मृत्यु का विकल्प चुनने की अनुमति दी गई है, जबकि भारत, सांस्कृतिक और प्रणालीगत चुनौतियों का सामना करते हुए, केवल निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति देता है। इस लेख में भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु से संबंधित मौजूदा कानूनी प्रावधानों को अधिक व्यावहारिक एवं मानवीय बनाने की दिशा में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।

प्रिलिम्स के लिये: इच्छामृत्यु, अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ मामला (2011), कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ मामला (2018), सम्मानपूर्वक मृत्यु का अधिकार

मेन्स के लिये: इच्छामृत्यु के वैधीकरण के समर्थन में प्रमुख तर्क, इच्छामृत्यु के वैधीकरण के विरुद्ध प्रमुख चिंताएँ

हाल ही में ब्रिटेन के संसद में निचले सदन द्वारा पारित ‘Terminally Ill Adults (End of Life) Bill’ का उद्देश्य उन मरणासन्न वयस्कों के लिये सहायता-प्राप्त मृत्यु (Assisted dying) को वैध बनाना है, जिनकी जीवन-प्रत्याशा छह माह से कम है। इस विधेयक में कठोर सुरक्षा प्रावधानों तथा अनेक चिकित्सकीय अनुमोदनों को सम्मिलित किया गया है ताकि इच्छामृत्यु (Euthanasia) के नाम पर किसी प्रकार के दबाव या दुरुपयोग की संभावना न रहे। इस विधेयक का उद्देश्य मरणासन्न व्यक्तियों को विकल्प और सम्मान प्रदान करना है, साथ ही उन्हें किसी प्रकार के दबाव से सुरक्षा प्रदान करना है। इसके विपरीत, भारत की नीति अब भी सतर्क और केवल ‘निष्क्रिय इच्छामृत्यु’ तक ही सीमित है। देश में इस व्यवस्था से जुड़ी अभिगम्यता, नैतिकता और व्यावहारिक क्रियान्वयन जैसी जटिल चुनौतियाँ अब भी विद्यमान हैं।

इच्छामृत्यु (Euthanasia) क्या है?

- विषय: इच्छामृत्यु, ग्रीक शब्दों 'eu' (अच्छा) और 'thanatos' (मृत्यु) के संयोजन से बना है, जिसका अर्थ है— ‘अच्छी मृत्यु’ अर्थात् असाध्य या जानलेवा बीमारी के कारण होने वाली असहनीय पीड़ा से राहत पाने के लिये उद्देश्यपूर्ण रूप से अपने जीवन का त्याग करना।

- यह प्रायः शारीरिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक कष्ट को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य से जीवन समाप्त करने के लिये एक कष्टरहित, वांछित रूप से किया गया हस्तक्षेप होता है।

- प्रकार: सहमति और विधि के आधार पर इच्छामृत्यु को मुख्य तौर पर निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है।

- सहमति के आधार पर:

- स्वैच्छिक इच्छामृत्यु: मानसिक रूप से सक्षम रोगी की सूचित सहमति से किया जाता है जो अपना जीवन समाप्त करने का अनुरोध करता है।

- गैर-स्वैच्छिक इच्छामृत्यु: यह हस्तक्षेप तब किया जाता है जब रोगी सहमति देने में असमर्थ होता है (जैसे: बेहोश या मानसिक रूप से अक्षम) तथा एक प्रतिनिधि निर्णयकर्त्ता इसे अधिकृत करता है।

- अनैच्छिक इच्छामृत्यु: रोगी की इच्छा के विरुद्ध या बिना पूछे किया जाने वाला हस्तक्षेप, जिसे अवैध और नैतिक रूप से अस्वीकार्य माना जाता है।

- विधि के आधार पर:

- सक्रिय इच्छामृत्यु: मृत्यु का कारण बनने वाली प्रत्यक्ष क्रिया, जैसे: घातक इंजेक्शन देना।

- निष्क्रिय इच्छामृत्यु: किसी ऐसे व्यक्ति के लिये चिकित्सीय जीवन-रक्षा उपचार बंद करना जो अत्यधिक बीमार है तथा ठीक नहीं हो सकता, अर्थात् उसे स्वाभाविक रूप से मृत्यु प्राप्त करने की अनुमति देना।

- सहमति के आधार पर:

- वैश्विक स्तर पर कानूनी पहलू:

- नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा और कुछ अमेरिकी राज्य जैसे देश सख्त सुरक्षा उपायों के तहत स्वैच्छिक सक्रिय इच्छामृत्यु या चिकित्सक-सहायता प्राप्त आत्महत्या की कानूनी अनुमति देते हैं।

- अधिकांश देशों में, सक्रिय इच्छामृत्यु अवैध है और इसे हत्या माना जा सकता है।

- सहायता प्राप्त आत्महत्या में अंतर यह है कि इसमें रोगी स्वयं घातक दवा लेता है, जबकि इच्छामृत्यु में किसी तीसरे पक्ष द्वारा मृत्यु का कारण बनना शामिल होता है।

- भारत में कानूनी स्थिति:

- सक्रिय इच्छामृत्यु: घातक पदार्थ देने जैसे कृत्यों के माध्यम से जानबूझकर मृत्यु का कारण बनना भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत अवैध और दंडनीय माना जाता था।

- नवीन भारतीय न्याय संहिता (BNS) ने पूर्ववर्ती दृष्टिकोण को ही जारी रखते हुए सक्रिय इच्छामृत्यु को अपराध घोषित किया है, ताकि इसके दुरुपयोग को रोका जा सके तथा जीवन की रक्षा की जा सके।

- भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 100 और 101 में दोषसिद्ध मानव-वध तथा हत्या की परिभाषा दी गयी है, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने वाला कृत्य इच्छामृत्यु सहित अपराध माना गया है, जब तक वह विधि द्वारा निर्दिष्ट अपवादों के अंतर्गत न आता हो।

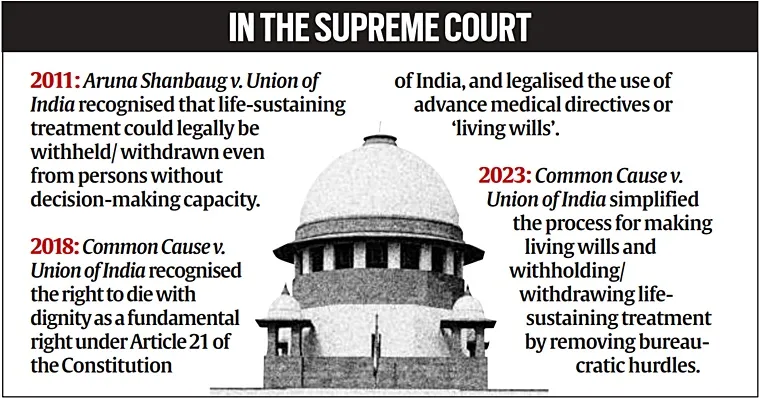

- निष्क्रिय इच्छामृत्यु: सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ मामले (2011) के निर्णय से विधिक रूप से अनुमोदित तथा कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ मामले (2018) के निर्णय द्वारा और अधिक स्पष्ट की गयी, पैसिव युथनेशिया (निष्क्रिय इच्छामृत्यु) में जीवन-रक्षक उपचार को रोकना या वापस लेना शामिल है, जिससे प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है।

- सक्रिय इच्छामृत्यु: घातक पदार्थ देने जैसे कृत्यों के माध्यम से जानबूझकर मृत्यु का कारण बनना भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत अवैध और दंडनीय माना जाता था।

इच्छामृत्यु को वैध बनाने के समर्थन में प्रमुख तर्क क्या हैं?

- रोगी की स्वायत्तता का सम्मान: इच्छामृत्यु को वैध बनाना व्यक्ति के अपने शरीर और जीवन के बारे में निर्णय लेने के अधिकार की पुष्टि करता है, जिसमें असहनीय पीड़ा का सामना करते समय सम्मानजनक मृत्यु के चयन का अधिकार भी शामिल है।

- यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय पर आधुनिक विचारों के अनुरूप है।

- कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2018 के निर्णय ने अनुच्छेद 21 के तहत ‘सम्मान के साथ मरने के अधिकार’ को मान्यता दी, जिससे रोगियों को अग्रिम चिकित्सा निर्देश या लिविंग विल बनाने की अनुमति मिली।

- पीड़ा से राहत: असाध्य रोग से ग्रस्त कई रोगी असहनीय शारीरिक या मानसिक पीड़ा सहते हैं जिसे उपशामक देखभाल से पूरी तरह से कम नहीं किया जा सकता।

- इच्छामृत्यु ऐसी पीड़ा को मानवीय तरीके से समाप्त करने का एक करुणामय विकल्प प्रदान करती है।

- उदाहरण के लिये, जिन देशों में इच्छामृत्यु कानूनी रूप से वैध है, वहाँ 60% से अधिक मृत्यु कैंसर रोगियों में गंभीर पीड़ा से संबंधित हैं।

- लंबे और निरर्थक उपचार में कमी: इच्छामृत्यु अनावश्यक चिकित्सा हस्तक्षेपों को रोक सकती है जो बिना किसी उचित सुधार की आशा के पीड़ा को बढ़ाते हैं, जिससे परिवारों और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों पर भावनात्मक एवं वित्तीय बोझ कम होता है।

- भारत में सख्त दिशानिर्देशों (जैसे: अरुणा शानबाग मामले, 2011) के तहत निष्क्रिय इच्छामृत्यु की कानूनी अनुमति है, जिससे निरर्थक उपचार को बंद कराना संभव हो जाता है।

- जीवन के अंत में देखभाल की बेहतर गुणवत्ता: वैधीकरण, इच्छामृत्यु को विनियमित चिकित्सा पद्धति में सम्मिलित कर, रोगी के आराम और सम्मान पर ज़ोर देकर, बेहतर धर्मशाला एवं उपशामक देखभाल ढाँचों को प्रोत्साहित करता है।

- भारत में, जहाँ उपशामक देखभाल की अभिगम्यता सीमित है, इच्छामृत्यु लंबे समय तक पीड़ा को समाप्त करने का एक करुणामय विकल्प प्रदान कर सकती है।

- संदर्भ के रूप में वैश्विक प्रथाएँ: नीदरलैंड, बेल्जियम और कनाडा जैसे देशों ने इच्छामृत्यु के लिये व्यापक विधिक कार्यढाँचे स्थापित किये हैं जिनमें सख्त सुरक्षा उपाय, बहु-स्तरीय चिकित्सा निगरानी एवं सहमति सत्यापन तंत्र शामिल हैं।

- भारत इन मॉडलों से सीख लेकर एक संतुलित दृष्टिकोण तैयार कर सकता है जो दुरुपयोग को रोकते हुए रोगी की स्वायत्तता को बनाए रखे।

इच्छामृत्यु के वैधीकरण के विरुद्ध प्रमुख चिंताएँ क्या हैं?

- नैतिक और सैद्धांतिक विरोध: भारतीय समाज में कई लोगों की मान्यता है कि जीवन पवित्र है और इसे समाप्त करना अनुचित है। इस दृष्टिकोण के कारण, वे इच्छामृत्यु (इयूथनेशिया) को नैतिक रूप से अस्वीकार्य मानते हैं।

- धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएँ सक्रिय जीवन-समाप्ति का सख्त विरोध करती हैं तथा इसे हत्या के समान मानती हैं।

- दुर्व्यवहार और दबाव का जोखिम: वृद्ध, दिव्यांग और आर्थिक रूप से आश्रित जैसे कमज़ोर समूहों पर इच्छामृत्यु चुनने के लिये दबाव डाले जाने का जोखिम होता है।

- भारत में, जहाँ सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ और स्वास्थ्य सेवा तक असमान अभिगम्यता मौजूद है, परिवार या देखभाल करने वाले वित्तीय, भावनात्मक या व्यावहारिक कारणों से निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे रोगी की वास्तविक स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है।

- ऐसा दबाव अनैतिक प्रथाओं को जन्म दे सकता है और स्वैच्छिक विकल्प के सिद्धांत को कमज़ोर कर सकता है।

- मानसिक क्षमता का आकलन करने में कठिनाई: यह सुनिश्चित करने के लिये मनोवैज्ञानिक आकलन आवश्यक है कि इच्छामृत्यु का अनुरोध करने वाले रोगी मानसिक रूप से सक्षम हैं तथा सोच-समझकर निर्णय ले रहे हैं।

- हालाँकि, भारत में कई मनोचिकित्सक अवसाद का निदान करने या सूक्ष्म दबाव का पता लगाने में, विशेष रूप से गंभीर रूप से बीमार रोगियों में, आत्मविश्वास की कमी की रिपोर्ट करते हैं।

- इससे इच्छामृत्यु की अनुचित स्वीकृति की संभावना बढ़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप चिकित्सा पेशेवरों के लिये नैतिक और विधिक जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

- कानूनी अस्पष्टताएँ और अपराधीकरण: भारतीय दंड संहिता के तहत, सक्रिय इच्छामृत्यु और सहायता प्राप्त आत्महत्या को आपराधिक कृत्य माना जाता है।

- सक्रिय इच्छामृत्यु या सहायता प्राप्त आत्महत्या जैसे कृत्यों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के अंतर्गत सक्रिय इच्छामृत्यु अथवा सहायता-प्राप्त आत्महत्या को दण्डनीय अपराध माना गया है।

- BNS की धाराएँ 100 और 101 ‘दोषपूर्ण मानव वध’ तथा ‘हत्या’ को परिभाषित करती हैं, जिनके अनुसार इच्छामृत्यु सहित हत्या का कोई भी कृत्य एक आपराधिक कृत्य बन जाता है, जब तक कि वह निर्दिष्ट अपवादों के अंतर्गत न आता हो। इसके अतिरिक्त धारा 108, आत्महत्या के ‘उत्तेजन’ को अपराध घोषित करती है, जिससे सक्रिय इच्छामृत्यु का विधिक परिप्रेक्ष्य और जटिल हो जाता है।

- विधिक ढाँचे में इच्छामृत्यु को विनियमित करने के लिये स्पष्ट कानून का अभाव है, जिससे चिकित्सकों के लिये अस्पष्टता और जोखिम उत्पन्न होता है।

- प्रक्रियागत जटिलता और न्यायिक भार: सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिये न्यायालय की स्वीकृति और अनेक चिकित्सकीय बोर्डों की अनुशंसा आवश्यक होती है, जिससे यह प्रक्रिया धीमी, जटिल और अनेक परिवारों के लिये अप्राप्य बन जाती है। फलस्वरूप इसका व्यावहारिक क्रियान्वयन सीमित रह जाता है।

- जन जागरूकता और दृष्टिकोण में परिवर्तनशीलता: केरल जैसे राज्यों में किये गये अध्ययनों से ज्ञात होता है कि इच्छामृत्यु के प्रति जन-संज्ञान सीमित है तथा दृष्टिकोण मिश्रित हैं; स्वेच्छा से जीवन समाप्त करने के समर्थन में 40% से भी कम लोग हैं।

- यह अंतर नीतिगत स्वीकृति को जटिल बनाता है।

- उपशामक देखभाल पर प्रभाव संबंधी चिंताएँ: आलोचकों का तर्क है कि इच्छामृत्यु को वैध बनाने से उपशामक देखभाल के लिये समर्पित प्रयास और संसाधन कम हो सकते हैं, जो भारत में अभी भी अविकसित है।

- चिकित्सा पेशेवर जीवन समाप्त करने की तुलना में दर्द प्रबंधन में सुधार पर ज़ोर देते हैं।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से अधिक लोगों को उपशामक देखभाल की आवश्यकता होती है, फिर भी केवल 14% ही इसे प्राप्त कर पाते हैं।

- भारत में, अनुमानतः 7 से 10 मिलियन लोगों को प्रतिवर्ष उपशामक सहायता की आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी अभिगम्यता अत्यंत सीमित है तथा जरूरतमंदों में से केवल 4% लोगों तक ही इसकी अभिगम्यता संभव हो पाती है, जिससे स्वास्थ्य देखभाल में महत्त्वपूर्ण अंतराल तथा उपशामक अवसंरचना को सुदृढ़ करने की तत्काल आवश्यकता उजागर होती है।

जीवन के अंतिम क्षणों में सम्मानजनक देखभाल सुनिश्चित करने के लिये क्या भारत उपाय अपना सकता है?

- निष्क्रिय इच्छामृत्यु प्रक्रियाओं को सरल बनाना: जनवरी 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अग्रिम चिकित्सा निर्देशों (Living Will) की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट से अनिवार्य प्रमाणीकरण की शर्त को समाप्त कर दिया तथा उसके स्थान पर नोटरी या राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण की अनुमति प्रदान की।

- लिविंग विल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य डिजिटल रिकॉर्ड में एकीकृत करने से देश भर के चिकित्सा पेशेवरों के लिये आसान अभिगम्यता सुनिश्चित होती है, जिससे निर्णय लेने में तेज़ी आती है।

- एक स्पष्ट विधायी कार्यढाँचा विकसित करना: सर्वोच्च न्यायालय ने दिशानिर्देश निर्धारित किये हैं, लेकिन इस बात पर भी बल दिया है कि संसद को व्यापक कानून बनाना चाहिये, विशेष रूप से सक्रिय और निष्क्रिय इच्छामृत्यु में स्पष्ट रूप से अंतर करने तथा अग्रिम निर्देशों को विनियमित करने के लिये।

- एक सुदृढ़ विधिक प्रावधान अस्पष्टता को कम करेगा, चिकित्सकों को कानूनी जोखिमों से संरक्षण देगा तथा प्रक्रियात्मक स्पष्टता सुनिश्चित करेगा।

- होस्पिस एवं उपशामक देखभाल को संस्थागत बनाना: गरिमामय अंत्य-जीवन देखभाल सुनिश्चित करने के लिये होस्पिस एवं उपशामक देखभाल की अवसंरचना का विस्तार और सुदृढ़ीकरण आवश्यक है, क्योंकि भारत में वर्तमान अभिगम्यता ज़रूरतमंद लोगों की तुलना में अत्यंत सीमित है।

- अंतर्राष्ट्रीय मॉडल (जैसे: हॉलैंड के उपशामक नेटवर्क) इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि उपशामक देखभाल किस प्रकार कष्ट को प्रभावी ढंग से कम करके इच्छामृत्यु की मांग को कम करती है।

- बहु-विषयक अस्पताल आचार समितियों का गठन: अस्पतालों को इच्छामृत्यु के निर्णयों की निगरानी, रोगी की सहमति, मानसिक क्षमता की जाँच और नैतिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये डॉक्टरों, कानूनी विशेषज्ञों एवं सामाजिक कार्यकर्त्ताओं वाली आचार समितियाँ स्थापित करनी चाहिये।

- इससे निगरानी का विकेंद्रीकरण होता है और न्यायिक हस्तक्षेप के कारण होने वाला विलंब कम होता है।

- चिकित्सा और विधिक पेशेवरों को प्रशिक्षित करना: जीवन के अंतिम चरण की देखभाल, इच्छामृत्यु के विधिक पहलुओं और मनोरोग मूल्यांकन पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम रोगी की क्षमता के निदान तथा नैतिक निर्णय लेने में सुधार कर सकते हैं।

- इससे अनुचित मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले दुरुपयोग के जोखिम कम होते हैं।

- जन जागरूकता और शिक्षा बढ़ाना: लिविंग वील, अंतिम-जीवन विकल्पों और इच्छामृत्यु की विधिक स्थिति के बारे में जागरूकता अभियान चलाकर रोगी को सूचित निर्णय एवं परिवार का समर्थन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

- दबाव या अनुचित इच्छामृत्यु रोकने के लिये कूलिंग-ऑफ अवधि, अनिवार्य मानसिक परामर्श और स्वतंत्र चिकित्सकीय बोर्ड द्वारा समीक्षा को शामिल किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

भारत में इच्छामृत्यु पर बहस व्यक्तिगत स्वायत्तता को नैतिक, सांस्कृतिक और विधिक मूल्यों के साथ संतुलित करती है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु और अग्रिम निर्देशों के माध्यम से सम्मानपूर्वक मृत्यु के अधिकार को मान्यता दी है, फिर भी प्रक्रियागत जटिलताएँ, सामाजिक विविधता एवं स्वास्थ्य देखभाल संबंधी असमानताएँ चुनौतियाँ बनी हुई हैं। महात्मा गांधी के अनुसार, “किसी भी समाज का सही मापदंड इस बात से पता चलता है कि वह अपने सबसे कमज़ोर सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है।”

कानूनों, उपशामक देखभाल और सार्वजनिक जागरूकता को सुदृढ़ करके करुणामय एवं नियंत्रित मार्ग सुनिश्चित किया जा सकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. जीवन के अधिकार के संवैधानिक अधिदेश के अंतर्गत भारत में सक्रिय इच्छामृत्यु को वैध बनाने के पक्ष और विपक्ष में तर्कों का विश्लेषण कीजिये। |

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. ब्रिटेन का Terminally Ill Adults (End of Life) Bill अर्थात् मरणासन्न रूप से बीमार वयस्क (जीवन का अंत) विधेयक क्या प्रस्तावित करता है?

उत्तर: यह विधेयक छह महीने से कम समय तक जीवित रहने वाले मरणासन्न रूप से बीमार वयस्कों के लिये सख्त सुरक्षा उपायों और चिकित्सा निगरानी के तहत सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु को वैध बनाता है, जिसका उद्देश्य दबाव या शोषण को रोकते हुए विकल्प और सम्मान सुनिश्चित करना है।

2. भारत में इच्छामृत्यु की वर्तमान कानूनी स्थिति क्या है?

उत्तर: भारत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों— अरुणा शानबाग (2011) और कॉमन कॉज़ (2018) मामलों के तहत निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति देता है, जो अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ इच्छामृत्यु के अधिकार को मान्यता देता है, जबकि सक्रिय इच्छामृत्यु IPC की धारा 302 और 305 के तहत अवैध बनी हुई है।

3. भारत में इच्छामृत्यु को वैध बनाने की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

उत्तर: प्रमुख मुद्दों में नैतिक विरोध, दबाव का जोखिम, मानसिक क्षमता मूल्यांकन की कठिनाइयाँ, विधिक अस्पष्टताएँ और अल्प जन जागरूकता के साथ-साथ उपशामक देखभाल की अपर्याप्त अभिगम्यता (सालाना 7-1 करोड़ लोगों को इसकी ज़रूरत होने के बावजूद केवल 4% कवरेज) शामिल हैं।

4. निष्क्रिय इच्छामृत्यु प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिये सर्वोच्च न्यायालय ने क्या उपाय किये हैं?

उत्तर: जनवरी 2023 में, सर्वोच्च न्यायालय ने लिविंग विल के लिये न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यापन को हटा दिया, नोटरी या राजपत्रित अधिकारी के अनुमोदन की अनुमति दी तथा त्वरित अभिगम्यता के लिये उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य डिजिटल रिकॉर्ड में एकीकृत करने की अनुशंसा की।

5. जीवन के अंतिम क्षण में सम्मानजनक देखभाल सुनिश्चित करने के लिये भारत क्या व्यावहारिक कदम उठा सकता है?

उत्तर: भारत को एक व्यापक इच्छामृत्यु कानून बनाना चाहिये, उपशामक और हॉस्पिस देखभाल का विस्तार करना चाहिये, अस्पताल नैतिकता समितियों का गठन करना चाहिये, चिकित्सा पेशेवरों को प्रशिक्षित करना चाहिये तथा जीवन के अंतिम क्षण में नैतिक, सुलभ एवं करुणामय देखभाल सुनिश्चित करने के लिये जन जागरूकता बढ़ानी चाहिये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यत्तिगत स्वतन्त्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युत्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? (2018)

(a) अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध

(b) अनुच्छेद 17 एवं भाग IV में दिए राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व

(c) अनुच्छेद 21 एवं भाग III में

(d) अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध

उत्तर: (C)

मेन्स

प्रश्न. सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में, विशेषकर जराचिकित्सा एवं मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है। विवेचन कीजिये। (2020)